高三一轮复习 理解常见文言文虚词在文中的含义

- 格式:ppt

- 大小:18.01 MB

- 文档页数:102

高考18个文言虚词意义和用法高考语文文言文虚词常考的共有18个,分别是之、乎、者、也、因、其、所、与、而、且、乃、于、若、为,则、何、以、焉!它们的意义及用法如下:一、之(一)代词1.第三人称代词:他、她、它(们)。

有时灵活运用为第一人称或第二人称。

例:(1)太后盛气而揖之。

(《触龙说赵太后》)(2)不知将军宽之至此也!(《廉颇蔺相如列传》)(3)然语之,又恐汝日日为吾担忧。

(《与妻书》)2.指示代词:这,此。

例:(1)夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

(《季氏将伐颛臾》)(2)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。

(《季氏将伐颛臾》)(3)之二虫又何知!(《逍遥游》)(二)助词1.相当于现代汉语的“的”,放在定语和中心语之间。

例:虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?(《季氏将伐颛臾》)2.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。

例:臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

(《烛之武退秦师》)3.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语前置的标志。

例:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)4.放在倒置的定语与中心语之间,作为定语后置的标志。

例:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)5.用在时间名词或动词(多为不及物动词)后面,凑足音节,没有实在意义。

例:填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

(《寡人之于国也》)(三)动词,到……去例:胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)二、乎(一)语气助词1.表疑问语气,可译为“吗”“呢”。

例:(1)儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)(2)技盖至此乎?(《庖丁解牛》)2.表示反问语气,相当于“吗”“呢”。

例:臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(《廉颇蔺相如列传》)3.表揣度或商量语气,可译为“吧”。

例:王之好乐甚,则齐国其庶几乎?(《庄暴见孟子》)4.用于感叹句或祈使句,可译为“啊”“呀”等。

例:悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

(《离骚》)(二)介词,相当于“于”“在”等,在文中有不同的翻译。

必背三18个文言虚词(按高考考查频率排序)(一)以(1)介词①表示工具、手段,可译为:拿,用,凭借,按照a.常以.身翼蔽沛公。

(《鸿门宴》)b.久之,能以.足音辨人。

(《项脊轩志》)②表示提宾作用,可译为:把,用虽董之以.严刑。

(《谏太宗十思疏》)③表示时间、处所,可译为:在,于,从武以.始元六年春至京师。

(《苏武传》)④表示原因,可译为:因,因为,由于臣以.险衅,夙遭闵凶。

(《陈情表》)⑤表示动作、行为的对象,可译为:和,跟;率领,带领欲以.客往赴秦军,与赵俱死。

(《魏公子列传》)(2)连词①表示并列、递进关系,可译为:又,而,而且,并且险以.远,则至者少。

(《游褒禅山记》)②表示承接关系,可译为:而,或不译樊哙侧其盾以.撞。

(《鸿门宴》)③表示修饰,可译为:地,而,或不译木欣欣以.向荣。

(《归去来兮辞并序》)④表示目的关系,可译为:来,用来,以便阙秦以.利晋,唯君图之。

(《烛之武退秦师》)⑤表示因果关系,可译为:因为以.其无礼于晋,且贰于楚也。

(《烛之武退秦师》)(3)助词表示时间、方位和范围,可不译受命以.来,夙夜忧叹。

(《出师表》)(4)同“已”,已经前以.降及物故。

(《苏武传》)(5)复音虚词“以是”“是以”引出事理发展或推断的结果,可译为:因此众人皆醉而我独醒,是以..见放。

(《屈原列传》)(6)动词①以为,认为皆以.美于徐公。

(《邹忌讽齐王纳谏》)②用,任用,是意念上的被动忠不必用兮,贤不必以.。

(《涉江》)③率领,带领欲以.客往赴秦军。

(《信陵君窃符救赵》)(二)之(1)代词①代人、物、事,可译为:他(他们),它(它们),我臣请入,与之.同命!(《鸿门宴》)②指示代词,表示近指,可译为:这,这种之.二虫又何知?(《逍遥游》)(2)助词①表示修饰,限制,可译为:的沛公之.参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)②用在主谓之间,取消句子的独立性,可不译师道之.不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》)③作定语后置的标志,可不译蚓无爪牙之.利,筋骨之.强。

理解常见文言虚词在文中的意义和用法(一)高考频度:★★★☆☆┇难易程度:★★★☆☆1.【2017年高考山东卷】阅读下面的文言文,完成文后各题。

谢贞,字元正,陈郡阳夏人,晋太傅安九世孙也.。

父蔺,正员外郎,兼散骑常侍。

贞幼聪敏,有至性.祖母阮氏先苦风眩,每发便一二日不能饮食.贞时年七岁,祖母不食,贞亦不食,亲族莫不奇之.母王氏,授贞《论语》《孝经》,读讫便诵.八岁,尝为《春日闲居》五言诗,从舅尚书王筠奇其有佳致,谓所亲曰:“此儿方可大成,至如‘风定花犹落’,乃追步惠连【注】矣。

”年十三,略通《五经》大旨,尤善《左氏传》,工草隶虫篆.十四,丁父艰,号顿于地,绝而复苏者数矣。

父蔺居母阮氏忧,不食泣血而卒。

家人宾客惧贞复然,从父洽族兄暠乃共往华严寺,请长爪禅师为贞说法。

乃谓贞曰:“孝子既无兄弟,极须自爱,若.忧毁灭性,谁养母邪?”自后少进粥。

太清之乱,亲属散亡,贞于江陵陷没,暠逃难番禺,贞母出家于宣明寺.及高祖受禅,暠还乡里,供养贞母,将二十年。

太建五年,贞乃.还朝。

及始兴王叔陵为扬州刺史,引祠部侍郎阮卓为记室,辟贞为主簿。

贞度叔陵将有异志,因与卓自疏于叔陵,每有宴游,辄辞以疾,未尝参预,叔陵雅钦重之,弗之罪也。

俄而高宗崩,叔陵肆逆,府僚多相连逮,唯贞与卓独不坐。

后主乃诏贞入掌中宫管记,迁南平王友。

府长史汝南周确新除都官尚书,请贞为让表,后主览而奇之。

尝因宴席问确曰:“卿表自制邪?”确对曰:“臣表谢贞所作。

”后主因.敕舍人施文庆曰:“谢贞在王处,未有禄秩,可赐米百石。

”至德三年,以母忧去职。

顷之,敕起还府。

贞累启固辞。

敕报曰:“虽知哀茕在疚,而官俟得才,可便力疾还府也.”贞哀毁羸瘠,终不能之官舍。

时尚书右丞徐祚、尚书左丞沈客卿俱来候贞,见其形体骨立,祚等怆然叹息。

吏部尚书姚察与贞友善,及贞病笃,察往省之,问以后事。

贞曰:“弱儿年甫六岁,情累所不能忘,敢以为托耳。

”是夜卒.后主问察曰:“谢贞有何亲属?”察因启曰:“贞有一子年六岁.”即有敕长给衣粮。

理解常见文言虚词在文中的意义和用法教学目标:、辨识常见文言虚词的类别;、理解常见文言虚词的意义和用法。

教学重点:积累个常见文言虚词的意义和用法。

课时安排:五课时教学过程:第一课时教学要点:、解读考点,了解考纲要求、考试题型;、了解词的类别及划分标准;、掌握代词的类别及常见代词的意义和用法。

教学内容:考点解读、考点要求理解常见文言虚词在文中的意义和用法、要求解读①所谓“常见文言虚词”,指文言文中常用的介词、连词、助词、代词、副词等。

“而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之”等个文言虚词是高考的考查范围。

②所谓“在文中的意义和用法”,就是说一个文言虚词在不同的语言环境中具有不同的意义,同时用法也不同。

、命题规律从近几年高考试卷来看,其命题特点主要有以下几个方面:①题型相对稳定试题大都采用给出四组八个例句,每组内部两两比较,考查异同。

②考查相对集中,热词考查密度大考试说明规定的个虚词,出现频率较高的依次为“以”“而”“乃”“其”“之”“为”。

③常见题型有以下几种:Ⅰ、用两两比较的方法考查四个虚词在意义和用法上的异同,往往是从选文中选出四个虚词分别跟课本中相同的虚词进行比较。

这是最常见的考查方式。

Ⅱ、要求在同一阅读材料中对不同句子中相同虚词的意义和用法比较异同。

Ⅲ、把文言实词和文言虚词结合在一起考查。

文言文翻译中一般都有这样的体现。

词的类别从词的类别来说,词可以分为实词和虚词两大类。

对二者的区分标准有二:一是以意义为标准,意义实在的叫实词,意义空虚的叫虚词;二是以功能为标准,能够充当句子成分的是实词,不能充当句子成分,只有语法意义的是虚词。

按第一个标准,实词有“名、动、形、数、量、代”,虚词有“副、介、连、助、语气、叹、拟声”;按第二个标准,实词包括“名、动、形、数、量、代、副、叹、拟声”等,虚词包括“介、连、助、语气”。

一般古汉语依第一个标准(代词归为虚词),现代汉语依第二个标准。

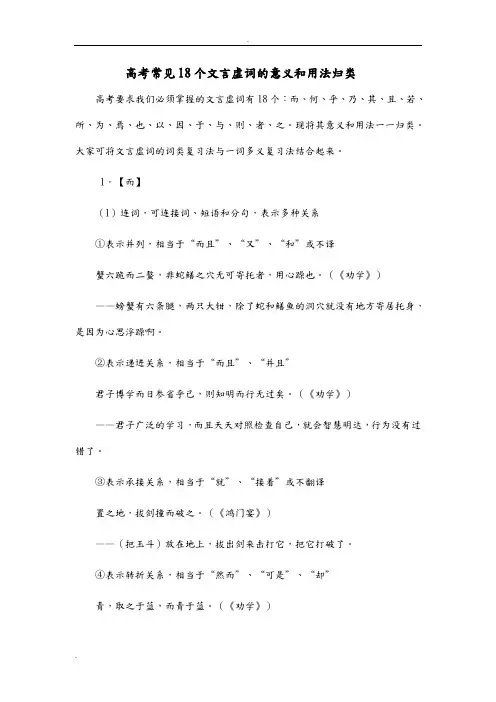

高考常见18个文言虚词的意义和用法归类高考要求我们必须掌握的文言虚词有18个:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

现将其意义和用法一一归类。

大家可将文言虚词的词类复习法与一词多义复习法结合起来。

1.【而】(1)连词,可连接词、短语和分句,表示多种关系①表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(《劝学》)——螃蟹有六条腿,两只大钳,除了蛇和鳝鱼的洞穴就没有地方寄居托身,是因为心思浮躁啊。

②表示递进关系,相当于“而且”、“并且”君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(《劝学》)——君子广泛的学习,而且天天对照检查自己,就会智慧明达,行为没有过错了。

③表示承接关系,相当于“就”、“接着”或不翻译置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)——(把玉斗)放在地上,拔出剑来击打它,把它打破了。

④表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)——靛青,是从蓝草中提取的,却比蓝草的颜色更青。

⑤表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”诸君而有意,瞻予马首可也。

(《婉贞》)——各位如果有这个意愿,看我的马头行事就可以了。

⑥表示因果关系,相当于“因而”遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。

(《病梅馆记》)——阻碍它的生机,来谋求高价,因而江浙一带的梅都成了病态的。

⑦表示修饰关系,即连接状语和中心词,相当于“着”、“地”等,或不译视成所蓄,掩口胡卢而笑。

(《促织》)——看到成名养的那只蟋蟀,就捂着嘴吃吃地笑了起来。

(2)代词。

表第二人称,一般作定语,相当于“你的”,偶尔也作主语而翁归,自与汝复算耳!(《促织》)——你父亲回来,自然会跟你再算帐的!(3)动词,如,如同溺死者千有余人,军惊而坏都舍。

(《察今》)——淹死的有一千多人,士卒惊呼的声音如同大房子倒塌一样。

(4)复音虚词①而已,放在句末,表示限止语气,相当于“罢了”闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

理解常见文言虚词在文中的意义和用法Ⅰ掌握文言虚词的三大知识点文言虚词是区别于文言实词的一个相对概念。

这里的“相对”可以从两方面理解,一是相对于文言实词(名词、动词、形容词、数量词)的范畴,文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词等;二是具体到某一个词,会有虚词的义项,也会有实词的义项,所以不能说哪一个词一定是虚词,它在特定语境中也会作实词的。

一、《考试说明》规定的18个虚词:牢牢掌握1.分别解释下面两则故事中的“而”“其”的用法。

(1)丞相萧何病,帝临视,因问曰:“如有不可讳,谁可代君者?”何曰:“曹参可。

”帝惊而①闻雷霆,遽问曰:“闻汝二人素不相能,尝相戟指而②责、顿足而詈。

有隙而③欲荐之,不违君之意乎?”何对曰:“不违也。

平心论之,参实乃人杰也。

其为人也宽而④仁,才足傲世,而⑤可寄国。

昔晋祁黄羊外举不避仇,内举不避亲,传为美谈,吾反不如彼也?为臣子者,见贤而⑥荐之,责也;为君上者,见贤而任之,福也。

玉在山而⑦草木润,渊生珠而崖不枯,上而⑧用之,国必大治。

”帝叹曰:“而⑨所言,吾必听;而所荐,吾必用。

”答:答案①好像;②表修饰;③表转折;④表并列;⑤通假字,通“能”(才能);⑥表承接;⑦表因果;⑧表假设;⑨第二人称。

(2)狐谓狼曰:“羊肉其①鲜乎!君其②有意,叼其③一而啖之,得饱其④口福。

”狼曰:“其⑤如猛犬何?”狐闻于犬曰:“羊数詈言,其⑥言不堪入耳,君乃无所怒,其⑦无闻邪,其⑧畏主人邪?及其⑨嬉逐,愿为一雪其⑩耻。

君其⑪许之!”犬笑曰:“欲加之罪,其⑫无辞乎?”犬乃悟狐之野心,知路曼曼其⑬修远矣,护羊愈谨。

狐与狼遂去。

答:答案①副词,表揣测语气,大概、或许;②连词,表假设,如果;③指示代词,其中的;④第一人称代词,自己的;⑤副词,加强反问语气,又;⑥第三人称代词,它的;⑦⑧连词,连用表选择,是……还是……;⑨第三人称代词,它们;⑩指示代词,那种;⑪副词,加强祈使语气,表希望、要求,相当于“一定”“还是”;⑫副词,表反问语气,难道、怎么;⑬音节助词,起调节音节作用,不译。

2020高考语文一轮复习案《18个常见文言虚词的意义和用法》文言虚词(一)而用作连词。

1.表示并列关系,一般不译,有时可译为“又”。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(《劝学》)2.表示递进关系,可译为“并且”或“而且”。

君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)3.表示承接关系,可译为“就”“接着”,或不译。

锲而舍之,朽木不折。

(《劝学》)4.表示转折关系,可译为“但是”“却”。

今人有大功而击之,不义也。

(《鸿门宴》)5.表示修饰关系,可不译。

秦王与群臣相视而嘻。

(《廉颇蔺相如列传》)6.表示因果关系。

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(《游褒禅山记》)用作代词,通“尔”,第二人称,译为“你的”;偶尔也做主语,译为“你”。

某所,而母立于兹。

(《项脊轩志》)教你辨析: 虚词“而”是表修饰还是表承接,这是学习的难点。

表承接的“而”一般放在承接复句中,将有先后关系的两件事或者两个动作连接起来;表示修饰关系的“而”放在单句中,将同时发生的两个动作连接起来,且前一个动词修饰后一个动词做状语,或将单句中修饰谓语动词的形容词、副词、介词短语与动词连接起来。

“而”字连接两个动词时,如果两个动词有先后关系,就表承接;如两个动词没有先后关系,是同时发生且前一动词是修饰后一动词(做状语),就表修饰。

何用作副词。

用在形容词前,表示程度深,可译为“怎么”“多么”“怎么样”。

(1)水何澹澹。

(《观沧海》)(2)何敢助妇语!(《孔雀东南飞》)教你辨析: 代入筛选法。

如果我们知道某个虚词的基本用法和意义,在阅读和答题时,就可将它的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确答案。

如“慎勿为妇死,贵贱情何薄”,我们知道“何”的主要用法和义项,然后一一代入,进行筛选,就不难确定是副词“多么”这个义项了。

其用作代词。

1.第三人称代词。

充当领属性定语,可译为“他的”“它的”(包括复数)。

臣从其计,大王亦幸赦臣。

(《廉颇蔺相如列传》)2.第三人称代词。