简单易学的电气二次回路接线方法

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:6

二次回路的接线和接线图

一、二次回路的接线要求

1、按图施工,接线正确。

2、导线与电气元件间采纳螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应坚固牢靠。

3、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

4、电缆芯线和导线的端部均应标明其回路编号,字迹清楚且不易脱色。

5、配线应整齐、清楚、美观,导线绝缘应良好,无损伤。

6、每个接线端子的每侧接线不得超过2根。

7、二次回路接地应设专用螺栓。

8、盘、柜内的二次回路配线、用于连接盘、柜门上的电器、掌握台板等可动部位的导线还应符合其它要求。

二、二次回路接线图的绘制要求与方法

1、二次设备的表示方法

全部二次设备都必需按规定,标明其项目。

项目是指接线图上用图形符号所表示的元件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。

2、接线端子的表示方法

全部设备上都有接线端子,其端子应与设备上端子标志全都。

假如设备的端子没有标志时,应在接线图上标示端子。

3、连接导线的表示方法

连续线表示法、中断线表示法

用连续线表示的连接导线假如全部画出,有时显得过于繁复,因此在不致引起误会的状况下,也可将导线组、电缆等用加粗的线条来表示。

在配电装置二次回路接线图上多采纳中断线来表示连接导线,显得简明清楚,对安装接线和维护检修都很便利。

【tips】本文由李雪梅老师精心收编整理,同学们定要好好复习!

电气二次接线图讲解

电气二次接线图讲解

用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路图称

为电气的二次接线图。

看图的基本方法可以归纳为如下六句

话(即六先六后):

先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;

先线圈,后触点;先上后下;先左后右。

所谓的先一次,后二次,就是当图中有一次接线和二次

接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作

性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监

控作用。

所谓先交流,后直流,就是当图中有交流和直流两种回

路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。

因交流回

路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反

映一次接线的运行状况;而直流回路则是对交流回路各参数

的变化所产生的反映(监控和保护作用)。

所谓先电源,后接线,就是不论在交流回路还直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应

先找到电源(交流回路的电流互感器和电压互感器的二次绕组),再由此顺回路接线往后看;交流沿闭合回路依次分析

设备的动作;直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设

备的动作。

所谓先线圈,后触点,就是先找到继电器或装置的线圈,。

电气二次接线图和原理图详解二次接线图的内容二次接线图是由二次设备所组成的低压回路。

它包括交流电流回路、交流电压回路、断路器控制和信号回路、继电保护回路以及自动装置回路等。

二次接线图是由二次设备的图形符号和文字符号,表明二次设备互相连接的电气接线图。

在实际工作中,二次接线图不但常常遇到,而且数量较多,对它必须充分了解。

二次接线图的分类二次接线图可分为原理图和安装图两大类,其中原理图分为归总式原理图、展开式原理图,安装图分为屏面布置图、屏后接线图。

(1)原理图凡表示动作原理的二次接线图统称为原理图。

由于元件的表示方法不同,原理图包括:a.归总式原理图,即各元件在图中是用整体形式来表示,如电流继电器的表示图形中,下面是线圈,上面是闭合或断开有关直流回路用的触点。

b.展开式原理图,就是将各元件分解为若干部分,例如:上述电流继电器便分成线圈和触点两部分。

它们在图中并不位于一起,而是分散在有关回路中。

(2)安装图根据安装施工的要求,将二次设备的具体位置和布线方式表示出来的图形称为安装图。

安装图包括屏面布置图和屏后接线图。

屏面布置图中,各元件的尺寸和相互距离,均要详细注明,便于在屏上进行安装。

而屏后接线图系将各元件及回路加上编号,施工时,即按编号进行接线,使用起来非常方便。

二次接线图中常用的图形符号二次接线图中,为了说明各元件的连接状况,每个元件须用具有一定特征的图形和笔墨标记表示出来,以免发生混淆。

如电流继电器笔墨标记为LJ;时间继电器笔墨标记为SJ;实验按钮笔墨标记为YA;起动按钮笔墨标记为QA;截止按钮笔墨标记为TA等。

归总式道理图惯上常把归总式道理图简称为道理图。

归总式道理图,由于元件为总体方式,看起来比较直观,并且与一次设备画在一起,容易了解它们之间的相互关系和作用,便于形成清晰的概念,这种接线图对于叙说动作道理是有利的。

它的缺点是,假如元件甚多时,接线互相交织显得缭乱,元件端子及连线均无标号,使用常感不便。

配电箱的二次接线流程,这个太专业了,值得学习,一篇文章足矣!配线原则2.1布线应平直、整齐、统一,走线合理,接点不得松动,便于检查和检修。

2.2走线通道应尽可能少,且横平竖直。

同一通道中的导线要分类集中,单层平行密排或成束时应紧贴敷设面。

2.3同一层次的导线应高低或前后一致,不能交叉。

当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须走线合理,不得多层次跨越。

2.4不线应横平竖直,变换走向应垂直90°(拐角弯曲半径约为线经两倍)。

2.5上下或左右接点若不在同一垂直或水平线时,不应采用斜线连接。

2.6导线与端子连接时,应不在绝缘层、不反圈、露铜不大于1mm。

2.7同一元件、统一回路(或功能相同元件与回路)的不同接点的导线间距及弯曲弧度应保持一致。

2.8每个接线端子只允许接一根导线,每个电器元件端子接线不得超过两根。

2.9布线时严禁损伤绝缘层和线芯。

2.10二次配线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。

2.11电流表与分流器的连线不得经过端子。

电流表与电流互感器的连线必须经过试验端子。

2.12二次配线不得从母线相间穿过。

2.13成套电气产品绝缘导线最小截面积为1.0mm2,对于低坪(≤100V)线路允许采用截面积小于1.0 mm2的导线。

2.14接线不得使端子受到额外应力。

2.15导线接入端子应采用铜接头,许可不采用铜接头时,软导线绞紧搪锡接入,独股线作成羊眼圈接入。

2.16线槽布线时,包括绝缘层在内的导线总截面积不大于线槽截面积的60%;线束布线时,应根据缠绕管规格,但最多不得超过30根。

2.17布线应垂直或水平有规律的布臵,不得出现歪斜交叉布臵。

2.18柜内的弱电布线与强电应分开敷设。

2.19集中布臵的端子的短接线,不进入线槽。

2.20面板和柜体的接地跨接线不应缠入线束内(单独敷设)。

2.21剥线必须使用专用工具(剥线钳剥4mm2及以下导线,6 mm2以上导线用电工刀削除绝缘层)。

2.22端子接入两根导线时,之前应加铜垫片,保证压按平贴,接触良好。

电流互感器二次回路常用接线电流互感器(Current Transformer,CT)是一种用于测量和保护电流的装置,常用于电力系统中。

在电流互感器的应用中,二次回路的接线方式非常重要,本文将介绍电流互感器二次回路常用的接线方式。

1. 直接接线方式直接接线方式是最常见也是最简单的一种接线方式。

在这种方式下,电流互感器的二次绕组直接与测量仪表或保护装置相连。

这种接线方式适用于二次回路较短的情况,可以提供相对准确的测量和保护功能。

2. 间接接线方式间接接线方式是将电流互感器的二次绕组与测量仪表或保护装置之间通过一段导线相连。

这种接线方式适用于二次回路较长的情况,可以降低因线路电阻和电感对测量结果的影响。

3. 双绕组接线方式双绕组接线方式是将电流互感器的二次绕组分成两个独立的回路,分别与测量仪表和保护装置相连。

这种接线方式可以同时满足测量和保护的需求,且能够提供更好的抗干扰性能。

4. 串联接线方式串联接线方式是将多个电流互感器的二次回路串联在一起,再接入测量仪表或保护装置。

这种接线方式适用于需要测量或保护大电流的情况,可以将大电流分成若干个小电流进行测量或保护。

5. 并联接线方式并联接线方式是将多个电流互感器的二次回路并联在一起,再接入测量仪表或保护装置。

这种接线方式适用于需要测量或保护小电流的情况,可以将小电流叠加成一个大电流进行测量或保护。

需要注意的是,在进行电流互感器二次回路接线时,应根据实际情况选择合适的接线方式。

同时,还需要注意接线的可靠性和安全性,确保接线正确无误。

总结起来,电流互感器二次回路常用的接线方式包括直接接线方式、间接接线方式、双绕组接线方式、串联接线方式和并联接线方式。

根据实际需求和具体情况,选择合适的接线方式可以确保电流测量和保护的准确性和可靠性。

简单易学的电气二次回路接线方法电气二次回路的接线是维修电工常常要做的工作,要把这一工作做好一般都得经历多年的实践磨练。

特别是碰到复杂的电路图时,接起来很容易出错且难以发现出错点。

本人经过反复的思考和实验,摸索出一种简单易学且不易出错的接线方法。

电气二次回路的接线是维修电工常常要做的工作,对于新手来说常感到无从下手,甚至一个简单的电路都很难接好。

对于老手来说主要是接复杂的控制回路时容易出错,并且查找出错点还很费神。

经过本人多年的摸索和实践,找到了一个解决上述问题的简单方法。

实践证明新手用后上手快,很短的时间就可独立接线,老手用后即使面对复杂的电路图也胸有成竹。

能一次性地正确地接好电路图,检查起来也有迹可循。

确实具有很高的实用价值。

本人上网查阅了很多资料均未发现有人用过此法,在过去买的许多电气类书中也没人提到过。

这次公开出来,希望有缘的人能细心体会,变成自己的一个绝招。

下面我就详细介绍这一方法。

我们接线的过程就是将图纸上的电路图变成实际的控制电路的过程。

图纸是平面的,而实际控制电路却是立体的。

两者之间是有较大差距的。

但是如果我们仔细观察就会发现图纸与实际电路之间有一个共同点,即都是用线(导线)将各个元件连接起来。

通常在按图接线的过程中是有一定的任意性的。

比如线圈的两个接线端,当该线圈是交流380伏时,你可以先从左边端子进,再从右边端子出,也可以反过来先进右边端子,再从左边端子出来。

如图 1.。

正是由于这种任意性导致了容易接错线的不良后果。

特别是面对复杂的图纸时更是容易出错,并且接到一定的程度时自己都会分不清接到哪儿了。

所以必须改变这种任意性,建立起某种接线规则,统一按规则来接线。

那么这种规则是什么呢?当我们面对电路图和配电盘时就会发现各个元件之间的关系。

电路图上有两种关系:前后,左右。

配电盘上有三种关系:前后,左右,上下。

于是我们在按图接线时就可以按照这些关系的内在联系来接线。

我总结的规则是:前进后出,左进右出,上进下出,以节点为中心展开。

二次线接线操作流程及注意事项

二次线接线是指在电气安装中,将二次电流较小的电缆或导线连接到电气设备或仪表的操作过程。

以下是二次线接线的一般操作流程和注意事项:

操作流程:

1. 确认电气设备或仪表的二次线接线点,并了解电缆或导线的规格和要求。

2. 准备所需的工具和材料,例如剥线钳、螺丝刀、绝缘套管等。

3. 关闭电气设备或仪表的电源,并确保工作区域安全。

4. 使用剥线钳剥去电缆或导线两端的绝缘层,露出足够的导体长度。

5. 根据接线要求,将电缆或导线连接到设备或仪表的接线端子上。

通常需要使用螺丝刀或压线钳将导体固定在端子上,并确保连接牢固可靠。

6. 确认所有接线完成后,检查接线处是否有松动、短路或接触不良等问题。

7. 如果一次线和二次线共用同一电缆或导线,确保进行正确的分线,以避免干扰或故障。

注意事项:

1. 在进行二次线接线之前,务必断开电气设备或仪表的电源,确保自身安全。

2. 仔细阅读电气设备或仪表的操作说明书,了解正确的接线方式和要求。

3. 使用适当的工具和方法进行剥线,避免损坏导体或导致绝缘层不足。

4. 在接线过程中,注意导体之间的正确连接顺序,确保接线端子没有松动或松脱。

5. 检查所有接线处的绝缘情况,确保没有裸露的导体或杂散导电物质。

6. 进行接线之前,检查电缆或导线的规格和额定电流是否符合设备或仪表的要求。

7. 完成接线后,进行必要的测试和验收,确保接线正确并符合设计要求。

请注意,以上提供的是一般性的操作流程和注意事项,具体的二次线接线操作可能会因不同的设备、环境和要求而有所不同。

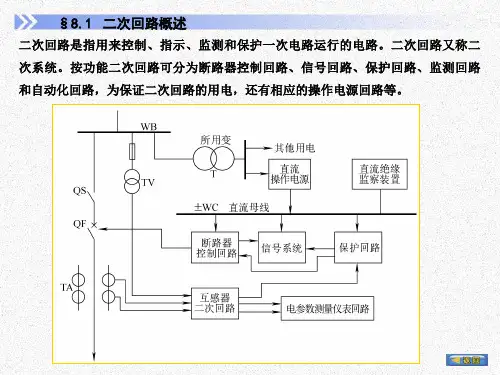

二次回路及二次回路接线图二次回路的概念二次回路是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路。

二次回路又称二次系统。

按功能二次回路讨分为断路器控制回路、信号回路、保护问路、监测回路和自动化回路,为保证:次回路的用电,还有相应的操作电源回路等。

供电系统的二次回路功能示意图如图7—1所示。

在图7—1中,断路器控制回路的主要功能是对断路器进行通、断操作,当线路发牛短路故障时,电流互感器一次回路有较大的电流,Atmel代理相应继电保护的电流继电器动作,保护回路做出相应的动作,一方面保护回路巾的出L1(巾间)继电器接通断路器控制回路中的跳间回路,使断路器跳间,断路器的辅助触点启动信号系统回路发出声响和灯光信号;只一方面保护回路中相应的故障动作回路的信号继电器向信号回路发出信号,AE恍字牌,信号掉脾等。

操作电源土要是向二次回路提供所需的电源。

电压、电流互感器还向监测、电能计量M 路提供主回路的电流和电压参数c就二次回路因而言,主要有二次回路原理图、二次回路原理展开图、二次M路安装接线图。

二次回路原理图用来表承继电保护、断路器控制、监侧等回路的工作原理,在原理图中继电器和其触点凶在一起,由于导线交叉大多,放它的应用受到方的限制。

广泛应用的还是原理展开图。

本章所介绍的断路器控制回路、信号回路等均采用原理展开图。

二次回路安装接线图是在原理图或其展开图的基础上绘制约,为安装、维护时提供导线连接位置。

原理图或原理展开图通常是按功能电路如控制回路、保护回路、信号回路来绘制的.而安装接线图是以设备(如开关拒、仪表锻等中的设备)为对象绘制的。

二次回路的接线要求(1)二次回路接线应符合下列要求:0按图施工,接线正确。

②导线屿电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接线压接等,均应牢固可靠。

③盘、柜内的导线不应有接头,ATMEL单片机导线;压线应允损伤。

④吧缆芯线利所配导线的端部均应标明其回路编9,编号应正确、字迹清晰不易脱色0⑤配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良灯、无损伤。

第六章二次回路第二节二次回路的接线图电力体系的二次回路是个异常庞杂的体系.为便于设计.制作.装配.调试及运行保护,平日在图纸上应用图形符号及文字符号按必定例则衔接来对二次回路进行描写.这类图纸我们称之为二次回路接线图.一.二次回路图纸的分类按图纸的感化,二次回路的图纸可分为道理图和装配图.道理图是表现二次回路工作道理的图纸,按其表示的情势又可分为归总式道理图及睁开式道理图.装配图按其感化又分为屏面安插图及装配接线图.图6-1为简略过流呵护的归总式道理图其特色是将二次回路的工作道理以整体的情势在图纸中暗示出来,例如互相衔接的电流回路.电压回路.直流回路等,都分解在一路.是以,这种接线图的特色是可以或许使读图者对全部二次回路的构成以及动作进程,都有一个明白的整体概念.其缺陷是对二路的细节暗示不敷,不克不及暗示各元件之间接线的现实地位,未反应各元件的内部接线及端子编号.回路编号等,便利于现场的保护与调试,对于较庞杂的二次回路读图比较艰苦.是以在现实应用中,普遍采取睁开式道理图.图6-2为睁开式道理图其特色是以二次回路的每个自力电源来划分单元而进行编制的.如交换电流回路.交换电压回路.直流控制回路.继电呵护回路及旌旗灯号回路等.根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈.电压线圈以及接点分离画在不合的回路中,为了防止混杂,属于同一元件的线圈.接点等,采取雷同的文字符号暗示.睁开式道理图的接线清楚,易于浏览,便于控制整套继电呵护及二次回路的动作进程.工作道理,特殊是在庞杂的继电呵护装配的二次回路中,用睁开式道理图暗示其长处更为凸起.图6-3为屏面安插图屏面安插图是加工制作屏柜和装配屏柜上装备的根据.上面每个元件的分列.安插,系根据运行操纵的合理性,并斟酌保护运行和施工的便利来肯定的,是以应按必定比例进行绘制,并标注尺寸.图6-4为装配接线图它标清楚明了屏柜上各个元件的代表符号.次序号,以及每个元件引出端子之间的衔接情形,它是一种指点屏柜上配线工作的图纸.为了配线便利,在装配接线图中对各元件和端子排都采取相对编号法进行编号,用以解释这些元件间的互相衔接关系.二.二次回路的读图办法二次回路图的逻辑性很强,在绘制时遵守必定的纪律,读图时如能按此纪律就很轻易读懂.尤其是比较较庞杂的继电呵护装配的二次回路图纸,每个回路稀有十甚至上百各元件构成,把这些元件按必定的逻辑及尺度符号用线衔接起来,回路是很庞杂的.读图前起首要弄懂该图纸所绘继电呵护的功效及动作道理,图纸上所标符号的寄义,然后按照先交换.后直流,先上后下,先左后右的次序读图.对交换部分,要先看电源,再看所接元件.对直流元件,要先看线圈,再查接点,每一个接点的感化都要查清.如有多张图纸时,有些元件的线圈与接点可能宣布在不合的图纸上,不克不及疏漏.三.二次回路标号(一)编号的感化二次装备数目多,互相之间衔接庞杂.要将这些二次装备衔接起来就须要数目宏大的二次连线或二次电缆,若何才干把每根二次线与二次装备间的互相关系呢?有用的办法是编号,按二次衔接线的性质.用处和走向为每一根线按必定例律分派一个独一的编号,就可以把纷纷庞杂的二次线一一区离开来.按线的性质.用处编来进行编号叫回路编号法,按线的走向按装备端子进行编号叫相对编号法.(二)回路编号法1.回路编号原则凡是各装备间要用控制电缆经端子排进行接洽的,都要按回路原则进行编号.某些在屏顶上的装备与屏内装备的衔接,也要经由端子排,此时屏顶装备可看作是屏外装备,在其衔接线上同样按回路编号原则给以响应的标号.换句话说,就是不在一路(一面屏或一个箱内)的二次装备之间的衔接线就应应用回路编号.2.回路编号感化在二次回路图里面,用得最多的就是睁开式道理图,在睁开式道理图中的回路编号和装配接线图端子排上电缆芯的编号是一一对应的,如许看到端子排上的一个编号就可以在睁开图上找到对应这一编号的回路;同样,看到睁开图上的某一回路,可以根据这一编号找到其衔接在端子排上的各个点,从而为二次回路的检修.保护供给极大的便利.典范的睁开式道理图如图2所示.3.回路编号的根本办法(1)用3位或3位以下的数字构成,须要标明回路的相别或某些重要特点时,可在数字编号的前面(或后面)增注文字或字母符号.(2)按等电位的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线均标以雷同的回路编号.(3)电气装备的触点.线圈.电阻.电容等元件所距离的线段,即视为不合的线段,一般给于不合的标号;当两段线路经由常闭接点相连,固然日常平凡都是等电位,但一旦接点断开,就变成不等电位,所以经常闭触点相连的两段线路也要给于不合编号.对于在接线图中不经由端子而在屏内直接衔接的回路,可不编号.4.直流回路编号细则(1)对于不合用处的直流回路,应用不合的数字规模,如控制和呵护用001~099及100~599,励磁回路用601~699.(2)控制和呵护回路应用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399……个中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,在编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133……142,140……,睁开式道理图6-2中的1.2.33等于按规矩编制的回路编号.(3)旌旗灯号回路的数字标号,按变乱.地位.预告.批示旌旗灯号进行分组,按数字大小进行分列.(4)开关装备.控制回路的数字标号组,应按开关装备的数字序号进行拔取.例如有3个控制开关1KK.2KK.3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK所对应的选301~399.对分相操纵的断路器,其不合相此外控制回路经常应用在数字组后加小写的英文字母来差别,如107a,335b等.(5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数编号;每经由回路的重要压降元(部)件(如线圈.绕组.电阻等)后,即行转变其极性,其奇偶次序即随之转变.对不克不及标明极性或其极性在工作中转变的线段,可任选奇数或偶数.(6)对于某些特定的重要回路平日赐与专用的标号组.例如:正电源101.201,负电源102.202;合闸回路中的绿灯回路为105.205.305.405;5.交换回路编号细则(1)对于不合用处的交换回路,应用不合的数字组,在数字组前加大写的英文字母来差别其相别.例如电流回路用400~599,电压回路用600~799.电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组,如A401~A409,B401~409,C401~409……A591~599,B591~B599.若不敷亦可20位数为一组,供一套电流互感器之用.几组互相并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号.不合相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号.电压回路的数字标号,应以十位数字为一组.例如A601~A609,B601~609,C601~609,A791~799……以供一个单独互感器回路标号之用.(2)电流互感器和电压互感器的回路,均需在分派给他们的数字标号规模内,自互感器引出端开端,按次序编号,例如TA的回路标号用411~419,2TV 的回路标号用621~629等.(3)某些特定的交换回路赐与专用的标号组.如用“A310”标示110KV 母线电流差动呵护A相电流公共回路;“B320I”标示220KV #I母线电流差动呵护B相电流公共回路;“C700”标示绝缘检讨电压表的C相电压公共回路.(三)相对编号法相对编号经常应用于装配接线图中,供制作.施工及运行保护人员应用.当甲.乙两个装备须要互相衔接时,在甲装备的接线柱上写上乙装备的编号及具体接线柱的标号,而在乙装备的接线柱上写上甲装备的编号及具体接线柱的标号,这种互相对应编号的办法称为相对编号法.如图6-4等于用相对编号标示的二次装配接线图,个中以罗马数字和阿拉伯数字组合为装备编号.1.相对编号的感化回路编号可以将不合装配地位的二次装备经由过程编号衔接起来,对于同一屏内或同一箱内的二次装备,相隔距离近,互相之间的连线多,回路多,采取回路编号很难防止重号,并且便利查线和施工,这时就只有应用相对编号:先把本屏或本箱内的所有装备次序编号,再对每一装备的每一个接线柱进行编号,然后在须要接线的接线柱旁写上对端接线柱编号,以此来表达每一根连线.2.相对编号的构成一个相对编号就代表一个接线桩头,一对相对编号就代表一根衔接线,对于一面屏.一个箱子,接线柱数百个,每个接线柱都得编号,编号要不反复.好查找,就必须同一格局,经常应用的是“装备编号”-“接线桩头号”格局.(1)装备编号一种是以罗马数字和阿拉伯数字组合的编号,多用于屏(箱)内装备数目较多的装配图,如中心旌旗灯号继电器屏.高压开关柜.断路器机构箱等.罗马数字暗示装配单位编号,阿拉伯数字暗示装备次序号,在该编号下边,平日还有该装备的文字符号和参数型号.例如一面屏上装配有两条线路呵护,我们把用于第一条线路呵护的二次装备按从上到下次序编为I1.I2.I3……,端子排编为I;把用于第二条线路呵护的二次装备按从上到下次序编为II1.II2.端子排编为II.为对应睁开图,在装备编号下方标注有与睁开图相一致的装备文字符号,有时还注明装备型号,如图6-4所示.这种编号方法便于查找装备,但缺陷是不敷直不雅.另一种是直接编装备文字符号(与睁开图相一致的装备文字符号).用于屏(箱)内装备数目较少的装配图,微机呵护将大量的装备都集成在呵护箱里了,整面微机呵护屏上除呵护箱外就只有空气开关.按钮.压板和端子排了,所以如今的微机呵护屏大都采取这种编号方法.例如呵护装配就编为1n.2n.11n,空气开关就编为1K.2K.31K,压板就编为衔接片编为1LP.2LP.21LP等;按钮就编为1SA.2FA.11FA;属于1n装配的.绘制装配接线图时就应将这些编号按其分列关系.相对地位表达出来,以求得图纸和什物的对应.对于端子排,平日按从左到右从上到下的次序用阿拉伯数字次序编号.如图6-4中的“I1/YA”接线柱编号就是按照电压互感器出厂时的字母标号进行编号,图6-5中的“11n/LFX-912”接线柱从上到下的次序编号.“11D”端子排从上到下的次序编号.把装备编号和接线柱编号加在一路,每一个接线柱就有了独一的相对编号.如接线柱I1-a.I5-1.11n7.1K-3.1LP-2.11FA-1,端子号I-1.I-13.11D6.11D37.每一对相对编号就独一对应一根二次接线,如11D9和11n10.I4-1和I-1.(四)控制电缆的编号在一个变电所或发电厂里,二次回路的控制电缆也有相当数目,为便利识,须要对每一根电缆进行独一编号,并将编号吊挂于电缆根部.电缆编号由打头字母和横杠加上三位阿拉伯数字构成,如1Y-123.2SYH-112.3E-181A…….打头字母表征电缆的归属,如“Y”就暗示该电缆归属于110kV线路距离单元,如有几个线路距离单元,就以1Y.2Y.3Y进行区分;“E”暗示220kV线路距离单元;“2UYH”暗示该电缆归属于35kV II段电压互感器距离.阿拉伯数字表征电缆走向,如121~125暗示该电缆是从控制室到110kV配电装配的,180~189暗示该电缆是衔接本台配电装配(TA.刀闸帮助触点)和另台配电装配(端子箱)的,130~149暗示该电缆是衔接控制室内各个屏柜的.有时还在阿拉伯数字后面加上英文字母暗示相别.为便利装配和保护,在电缆牌和装配接线图上,不但要注明电缆编号,还要在厥后标注电缆规格和电缆具体走向,如图6-5中所示.(五)小母线编号在呵护屏顶,大都装配有一排小母线,为便利取用交换电压和直流电源,对这些小母线,我们也要进行标号来辨认.标号一般由英文字母暗示,前面可加上标明母线性质的“+”.“-”.“~”号,后面可以加上表征相此外英文字母.如+KM1暗示I段直流控制母线正极,1YMa暗示I段电压小母线A相,—XM 暗示直流旌旗灯号母线负极.四.二次回路衔接导线截面的选择二次回路中各衔接导线的机械强度及电气机能应知足安然经济运行的请求.而导线的机械强度及电气机能与其材料及截面有关.(一)按机械强度请求若按导线的机械强度知足请求选择其截面,起首应知道导线所接的端子排端子.衔接强电端子铜导线的截面,应不小于 1.5mm2,而衔接弱电端子铜导线的截面,应不小于0.5 mm2.(二)按电气机能请求在呵护和测量内心中,交换电流回路导线应采取铜导线,其截面应大于或等于 2.5mm2.此外,电流回路的导线截面还应知足电流互感器误差不大于10%的请求.交换电压回路导线截面的选择,还应按照许可压降斟酌.对于电能计量内心(电度表),运行时由电压互感器至表计输入端的电压降不得超出电压互感器二次额定电压的0.5%;对于其他测量内心,在正常负荷下上述压降不克不及超出3%;当全体测量内心及呵护装配均投入运行时,上述压降也不得超出3%.在操纵回路中,导线截面的选择,应知足正常最大负荷下由操纵母线至各被操纵装备端的导线压降不克不及超出额定母线电压的10%.。

低压配电柜二次接线流程一、按照原理图来了,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。

查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。

1、导线横截面的选用市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。

蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。

2、接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。

3、最主要的是看明白原理图及接线图。

二、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。

然后才开始接线。

整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。

施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。

对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。

(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。

三、电流互感器二次绕组不允许开路。

电压互感器二次侧不允许短路二次接线前,应熟悉一下图纸:1、原理图。

(表示各回路的工作原理和相互作用。

图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)2、展开图3、端子排图4、安装接线图点我阅读全部内容。

电气二次回路的接线是维修电工常常要做的工作,要把这一工作做好一般都得经历多年的实践磨练。

特别是碰到复杂的电路图时,接起来很容易出错且难以发现出错点。

本人经过反复的思考和实验,摸索出一种简单易学且不易出错的接线方法。

电气二次回路的接线是维修电工常常要做的工作,对于新手来说常感到无从下手,甚至一个简单的电路都很难接好。

对于老手来说主要是接复杂的控制回路时容易出错,并且查找出错点还很费神。

经过本人多年的摸索和实践,找到了一个解决上述问题的简单方法。

实践证明新手用后上手快,很短的时间就可独立接线,老手用后即使面对复杂的电路图也胸有成竹。

能一次性地正确地接好电路图,检查起来也有迹可循。

确实具有很高的实用价值。

本人上网查阅了很多资料均未发现有人用过此法,在过去买的许多电气类书中也没人提到过。

这次公开出来,希望有缘的人能细心体会,变成自己的一个绝招。

下面我就详细介绍这一方法。

四。

我们接线的过程就是将图纸上的电路图变成实际的控制电路的过程。

图纸是平面的,而实际控制电路却是立体的。

两者之间是有较大差距的。

但是如果我们仔细观察就会发现图纸与实际电路之间有一个共同点,即都是用线(导线)将各个元件连接起来。

通常在按图接线的过程中是有一定的任意性的。

比如线圈的两个接线端,当该线圈是交流380伏时,你可以先从左边端子进,再从右边端子出,也可以反过来先进右边端子,再从左边端子出来。

如图1.。

正是由于这种任意性

导致了容易接错线的不良后果。

特别是面对复杂的图纸时更是容易出错,并且接到一定的程度时自己都会分不清接到哪儿了。

所以必须改变这种任意性,建立起某种接线规则,统一按规则来接线。

那么这种规则是什么呢

当我们面对电路图和配电盘时就会发现各个元件之间的关系。

电路图上有两种关系:前后,左右。

配电盘上有三种关系:前后,左右,上下。

于是我们在按图接线时就可以按照这些关系的内在联系来接线。

我总结的规则是:前进后出,左进右出,上进下出,以节点为中心展开。

图纸上的关系与实物上的关系对应,每走完一根线就在图纸上对应的线上作一记号,以示走过。

这样走一根是一根,有条不紊,大多数情况下都能一气呵成。

即使你还不大明白控制回路的控制过程也丝毫不会影响到你的正确接线。

为了便于说明具体的接线方法,我就以星——三角降压起动时间继电器控制线路为例来讲解。

先讲讲图纸上的前后,左右,节点的概念。

如图2。

对于FR来说,a为前,b为后; 对于GB2来说,b为前,c为后; 对于SB1来说,c为前,d为后;对于KM常开触头来说,c为前,e为后。

其它的依次类推。

再说左右,对于Kmy常开触头来说,f为左g.为右. 最后说说节点。

图2中,c f g m 均是节点。

节点就是三个或三个以上的元件接线端共同连接的点。

图纸上的前后,左右,节点的概念弄清后,就比较容易理解实际元件的前后,左右,上下,节点的概念。

在实际接线中,配电盘在我们面前一般有两种状态:水平放置,垂直放置。

无论是哪种状态,我们均应把配电盘假设为水平放置。

就像是一张图纸摆在桌面上一样。

与图纸

不同之处在于:1,各个元件是立体的,元件的接线端子除了有前后、左右的关系外,还多了一个上下关系;2,元件之间还没有连接导线。

图3为实际元件布置图。

对于KM来说,a为前、b为后、a1为左、a2为右;对于KT来说,m为前、n为后、m1为左、m2为右;其余的元件以此类推。

图4反映交流接触器、时间继电器中线圈、触头的左右关系。

图5反映当俯视交流接触器时,其常开触头的前后关系。

常闭触头没画出来,判断常闭触头的前后关系与常开触头一样。

图6是一个热继电器的正面图,ab内是常闭触头,ac内是常开触头。

a为上,b、c 为下。

在交流接触器中,一般各有两对常开辅助触头和两对常闭辅助触头。

常闭辅助触头通常在常开辅助触头的上方,所以常闭辅助触头为上,常开辅助触头为下。

通过上述讲述,对图纸、配电盘、具体元件的前后、左右、上下关系有了一个人为的规定。

以这个规定为基础,我们在按原理图接线时只要遵循“前进后出、左进右出、上进下出”的规则就可以了。

当图纸上某个元件(如KMy)为上进下出时,我们在接线圈时就按左进右出来接,对于常闭辅助触头就按前进后出来接。

图纸中的KMy常开辅助触头是左进右出,在接线时我们就按前进后出来接。

热继电器的常闭触头在图纸上是上进下出,在接线时我们就按上进下出来接,即先接a端头,后接b端头,大家可以顺着这一思路举一反三。

对各种常用的电器元件都能迅速判断出前后、左右、上下的关系。

明白了这一点后,再弄懂下一点“以节点为中心展开”就基本上学会了。

下面再详细讲一下。

在实际接线的过程中,经常会碰到三个或三个以上的端子互相接通的情况。

这时是容易接错线的时候。

稍不小心就会漏接或接错位置。

那么这时就应遵循“以节点为中心展开“的规则。

例如图2中f点就是一个节点。

它是四个元件互相连接的点。

具体是:KMae常闭触头的出线端、KMy常开触头的进线端、KT线圈的进线端、KT通电延时分断常闭触头的进线端。

当我们在元件上接线时必须严格按以下顺序接:1接KMae常闭触头的后端头; 2接KMy常开触头的前端头;3,从KMy常开触头的前端头引一根线到KT线圈的左端头;4,从KT线圈的左端头又引一根线到KT通电延时分断常闭触头的左端头。

这个接线过程中最关键的是各个元件的端头的前后、左右要找准,要和图纸上的前后,左右关系对应。

一旦弄错则必然接不成功。

图2中g点也是一个节点,具体接线过程如下:1,从KM常开辅助触头的后端头到KM线圈的左端头接一根线;2,从KMy常开辅助触头的后端头到KMy常闭辅助触头的前端头接一根线;3,从KM常开辅助触头的后端头到KMy常闭辅助触头的前端头接一根线。

大家仔细揣摩就可以明白这一思路的具体应用。

到此,我这一简单易学的接线方法就讲完了。

剩下的就是对着图纸试着接几块配电盘或控制盘,很快就能上手的。

我总结的这个规则对于复杂控制电路的接线特别有效。

你不用担心看不懂原理,更不用担心接迷糊了。

只要严格按此规则接,那就是接一根成功一根。

当看到几十根或上百根线密集地接在各个元件的端子上时自己都不会相信自己会有此能耐。

要知道达到这个水平一般得很多年的训练才行的。

五.结束语

好的方法一个人掌握了作用不大,许多人掌握了就会形成大的力量。

这个方法只是针对传统的交流接触器,时间继电器等元件总结的。

控制技术早已进入了可编程(PLC)时代。

相对于传统的控制电路,PLC 可以实现更多、更高级的功能,所以即使熟练掌握了这个方法也没什么好骄傲的。

有时间有兴趣可以学习更先进的控制技术。