工业微生物学3章习题

- 格式:pdf

- 大小:178.45 KB

- 文档页数:4

《微生物学》试卷班级、姓名、成绩一、填空题(每小题2分,共20分)1. 微生物的学名是以名在前,名在后的双名法组成。

2. 放线菌的分类位置属于纲、亚纲。

3. 自养型微生物其碳源来自。

4. 重金属铅、铜、汞等对微生物生长有作用。

5. 有微生物的天然培养基之称,可称为微生物生存的大本营。

6. 呼吸链的类型依各种微生物的中间不同及呼吸不同而异。

7. 霉菌菌丝的生长主要以方式进行。

8. 5-溴脱氧尿嘧啶(5-BD)渗入DNA中,能定量地置换,造成碱基对产生的突变。

9. 实验室培养微生物最常用的有机氮源有、、等。

10. 生物处理废水方法有和两大类。

二、判断与改错(如有错处,请把它划出来,并改正)(每小题2分,共20分)1. 测量微生物细胞大小时,可直接用目镜测微尺进行,因为其刻度大小是标准的。

2. α-淀粉酶又称为糖化酶,工业上多由黑曲霉生产。

3. 绝大多数酵母菌不能利用有机酸,只能利用淀粉。

4. 根霉菌的无性孢子是分生孢子,有性孢子是孢子囊孢子。

5. 培养基中蛋白质含量越高,微生物被杀灭的速度越快;pH越低,灭菌时间要适当延长。

6. 假丝酵母菌在马铃薯浸汁琼脂培养基中易形成假菌丝。

7. 菌种少传代可以有效地防止退化细胞在群体中占优势。

8. 以氧化物为最终电子受体的电子传递链称为呼吸链。

9. 营养肉汤培养基适用于绝大多数微生物生长繁殖。

10. 用显微镜观察细菌时,凡染成紫色的是G+;凡染成红色是G-。

三、单项选择题(每小题1分,共10分)1. 下列中()只存在于某些细菌而不存在于真核生物。

a. 鞭毛b. 纤毛c. 细胞骨架d. 荚膜2. 下列中()不发生在线粒体。

a. 糖酵解b. ATP合成c. 电子传递系统d. TCA循环3. 以三叶草模型表示的核酸种类是()。

a. 染色体DNAb. mRNAc. tRNAd. 线粒体DNA4. 一个原噬菌体是()。

a. 一个营养突变体b. 一个基因c. 结合到寄主染色体中的一个噬菌体DNAd. 包裹到病毒头部的寄主DNA5. 在DNA分子特殊位置切DNA的细菌酶称为()。

【第一章原核微生物】一、填空题1.革兰氏阳性细菌的细胞壁成分为 ---- 和------- ;革兰氏阴性细菌细胞壁分外两层,层成分是----- ,外层称外膜,成分为------ 、----- 和------ 。

革兰氏阳性细菌的细胞壁成分为肽聚糖和磷壁酸;革兰氏阴性细菌细胞壁分外两层,层成分是肽聚糖,外层称外膜,成分为脂多糖、磷脂和脂蛋白。

2.在革兰氏阳性细菌细胞壁的肽聚糖成分中,肽包括 ----- 和----- 两种,聚糖则包括------和----- 两种糖。

在革兰氏阳性细菌细胞壁的肽聚糖成分中,肽包括四肽尾和肽桥两种,聚糖则包括N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸两种糖。

3.肽聚糖中的双糖是由 ----- 连接的,它可被----- 水解,从而形成无细胞壁的原生质体。

肽聚糖中的双糖是由©1,4-糖苷键连接的,它可被溶菌酶水解,从而形成无细胞壁的原生质体4. E. coli的肽聚糖单体结构与Staphylococcus aureus的基本相同,所不同的是①--------- ,②。

E. coli的肽聚糖单体结构与Staphylococcus aureus的基本相同,所不同的是前者①四肽尾第3个氨基酸是m-DAP,②无五肽桥5.G+细菌细胞壁的特有成分是------ ,G-细菌的则是----- 。

G+细菌细胞壁的特有成分是磷壁酸,G-细菌的则是脂多糖6.脂多糖(LPS)是革兰氏阴性细菌细胞壁外膜的主要成分,由--------------- 、---------- 和--------- 三部分构成,在LPS上镶嵌着多种外膜蛋白,例如--------- 等。

脂多糖(LPS)是革兰氏阴性细菌细胞壁外膜的主要成分,由脂质人、核心多糖和O-特异侧链三部分构成,在LPS上镶嵌着多种外膜蛋白,例如孔蛋白等7.在G-细菌细胞壁的外膜与细胞膜间有一狭窄空间,称为- -------- 。

其中含有多种周质蛋白,如--------- 、--------- 和---------- 等。

绪论单元测试1.巴斯德实验证明了牛肉汤变酸的原因。

( )A:错B:对答案:A2.现在,微生物学研究的不可替代性,并将更加蓬勃发展,这是因为微生物具有其他生物不具备的生物学特性;又具有其他生物共有的基本生物学特性,及其广泛的应用性。

( )A:对B:错答案:A3.第一个用自制显微镜观察到微生物的人是科赫,他是微生物学的先驱。

( )A:错B:对答案:A4.标有“CT”的镜头是( )。

A:相差物镜B:照相目镜C:合轴调节望远镜答案:C5.人类利用微生物生产的食品有( )。

A:酸乳酪B:火腿C:香肠D:其余都不对E:黄瓜答案:A6.( )不属于真核类。

A:支原体B:霉菌C:原生动物D:酵母菌E:蕈菌答案:A7.第一个发现丝状真菌的科学家是( )。

A:J. WatsonB:Robert HookeC:列文虎克D:CrickE:巴斯德答案:B8.据有关统计表明,20世纪诺贝尔生理学或医学奖获得者中,从事微生物研究的约占了( )。

A:2/3B:1/20C:1/3D:1/10答案:C9.以下被称为“微生物学先驱者”的是( )。

A:巴斯德B:列文虎克C:富兰克林D:科赫答案:B10.以下被称为“微生物学奠基人”的是( )。

A:科赫B:富兰克林C:巴斯德D:列文虎克答案:C11.微生物的五大共性是指( )。

A:分布广种类多B:生长旺繁殖快C:吸收多转化快D:体积小面积大E:适应强易变异答案:ABCDE12.原核类的三菌是指( )。

A:霉菌B:放线菌C:细菌D:蓝细菌E:蕈菌答案:BCD13.微生物的特点“小、简、低”是指( )。

A:形体微小B:进化地位低C:营养需求低D:结构简单答案:ABD14.1、蘑菇、香菇、灵芝属于蕈菌。

( )A:对B:错答案:A15.真菌、原生动物和单细胞藻类属于真核生物界。

( )A:错B:对答案:B第一章测试1.由于形成放线菌菌落的气生菌丝之间存在以下状况,故菌落表面干燥( )。

A:其余都不对B:含有大量的水C:一般不存在毛细管水D:含有少量的水答案:C2.嗜冷菌在低温下能保持膜的流动性,是因为其细胞内含有大量的( )。

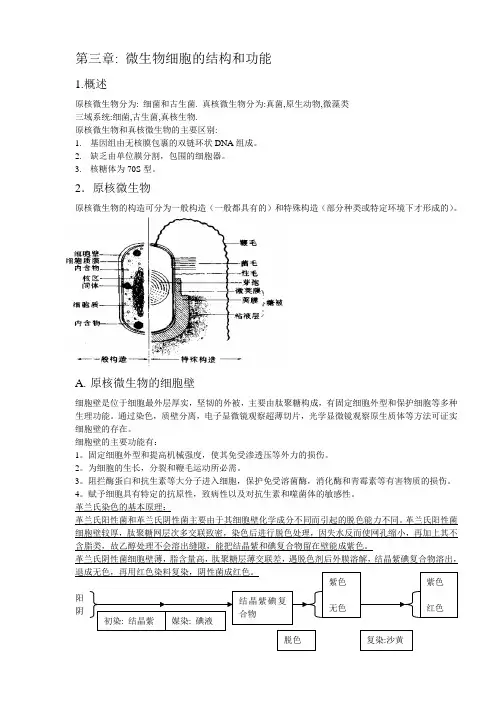

第三章: 微生物细胞的结构和功能1.概述原核微生物分为: 细菌和古生菌. 真核微生物分为:真菌,原生动物,微藻类三域系统:细菌,古生菌,真核生物.原核微生物和真核微生物的主要区别:1.基因组由无核膜包裹的双链环状DNA组成。

2.缺乏由单位膜分割,包围的细胞器。

3.核糖体为70S型。

2.原核微生物原核微生物的构造可分为一般构造(一般都具有的)和特殊构造(部分种类或特定环境下才形成的)。

A.原核微生物的细胞壁细胞壁是位于细胞最外层厚实,坚韧的外被,主要由肽聚糖构成,有固定细胞外型和保护细胞等多种生理功能。

通过染色,质壁分离,电子显微镜观察超薄切片,光学显微镜观察原生质体等方法可证实细胞壁的存在。

细胞壁的主要功能有:1。

固定细胞外型和提高机械强度,使其免受渗透压等外力的损伤。

2。

为细胞的生长,分裂和鞭毛运动所必需。

3。

阻拦酶蛋白和抗生素等大分子进入细胞,保护免受溶菌酶,消化酶和青霉素等有害物质的损伤。

4。

赋予细胞具有特定的抗原性,致病性以及对抗生素和噬菌体的敏感性。

革兰氏染色的基本原理:革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌主要由于其细胞壁化学成分不同而引起的脱色能力不同。

革兰氏阳性菌细胞壁较厚,肽聚糖网层次多交联致密,染色后进行脱色处理,因失水反而使网孔缩小,再加上其不含脂类,故乙醇处理不会溶出缝隙,能把结晶紫和碘复合物留在壁能成紫色。

革兰氏阴性菌细胞壁薄,脂含量高,肽聚糖层薄交联差,遇脱色剂后外膜溶解,结晶紫碘复合物溶出,格兰氏阳性菌的细胞壁: (金黄色葡萄球菌)特点: 厚度大,化学组成简单,90%肽聚糖和10%磷壁酸成分与作用:1.肽聚糖: 是真细菌特有成分,典型的肽聚糖层厚约20~80nm,由25~40层左右的网格状分子交织成的网套覆盖在整个细胞上。

肽聚糖分子是由肽和聚糖2部分组成,其中的肽有四肽尾和肽桥2种,聚糖则由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸相互间隔连接而成(β-1,4-糖苷键)。

作用:构成骨架,起支持和保护作用。

四、习题填空题1.证明细菌存在细胞壁的主要方法有、、和等4种。

2,细菌细胞壁的主要功能为、、和等。

3.革兰氏阳性细菌细胞壁的主要成分为和,而革兰氏阴性细菌细胞壁的主要成分则是、、和。

4.肽聚糖单体是由和以糖苷键结合的,以及和 3种成分组成的,其中的糖苷键可被水解。

5.G+细菌细胞壁上磷壁酸的主要生理功能为、、和等几种。

6.G-细菌细胞外膜的构成成分为、、和。

7.脂多糖(LPS)是由3种成分组成的,即、、和。

8.在LPS的分子中,存在有3种独特糖,它们是、和。

9,用人为方法除尽细胞壁的细菌称为,未除尽细胞壁的细菌称为,因在实验室中发生缺壁突变的细菌称为,而在自然界长期进化中形成的稳定性缺壁细菌则称为。

10.细胞质膜的主要功能有、、、和。

11.在细胞质内贮藏有大量聚声一羟基丁酸(PHB)的细菌有、、和等。

12.在芽孢核心的外面有4层结构紧紧包裹着,它们是、、和。

13,在芽孢皮层中,存在着和 2种特有的与芽孢耐热性有关的物质,在芽孢核心中则存在另一种可防护DNA免受损伤的物质,称为。

14.芽孢的形成须经过7个阶段,它们、、、、、和。

15.芽孢萌发要经过、和 3个阶段。

16.在不同的细菌中存在着许多休眠体构造,如、、和等。

17,在细菌中,存在着4种不同的糖被形式,即、、和14,。

18.细菌糖被的主要生理功能为、、、、和等。

19,细菌的糖被可被用于、、和等实际工作中。

20.判断某细菌是否存在鞭毛,通常可采用、、和等方法。

21.G-细菌的鞭毛是由基体以及和 3部分构成,在基体上着生、、和 4个与鞭毛旋转有关的环。

22.在G-细菌鞭毛的基体附近,存在着与鞭毛运动有关的两种蛋白,一种称,位于,功能为;另一种称,位于,功能为。

23.借周生鞭毛进行运动的细菌有和等,借端生鞭毛运动的细菌有和等,而借侧生鞭毛运动的细菌则有等。

24.以下各类真核微生物的细胞壁主要成分分别是:酵母菌为,低等真菌为,高等真菌为,藻类为。

25.真核微生物所特有的鞭毛称,其构造由,和 3部分组成。

第三章病毒和亚病毒A部分习题一、选择题1。

病毒的大小以( )为单位量度。

A。

m B.nm C.mm2。

E。

coli T4噬菌体的典型外形是:()A。

球形B。

蝌蚪形 C.杆状 D.丝状3. 类病毒是一类仅含有侵染性( )的病毒。

A.蛋白质B。

RNA C。

DNA D.DNA和RNA。

4.病毒壳体的组成成份是:()A.核酸B.蛋白质C.多糖D。

脂类5.病毒囊膜的组成成分是:( )A.脂类B.多糖C。

蛋白质6. 病毒含有的核酸通常是:()A。

DNA和RNA B.DNA或RNA C。

DNA D.RNA7.最先发现病毒的是:( )A。

巴斯德B。

柯赫C。

伊万诺夫斯基D。

吕文虎克8.CPV是( )A。

颗粒体病毒B。

质多角体病毒 C.核多角体病毒9.NPV是( )A。

核多角体病毒 B.质多角体病毒 C.颗粒体病毒10.GV是:()A.无包涵体病毒B。

颗粒体病毒 C.核多角体病毒11.噬菌体是专性寄生于()的寄生物。

A。

细菌 B.酵母菌C。

霉菌12.病毒的分类目前以()为主。

A。

寄主B。

形态C。

核酸13.最先提纯的结晶病毒是:()A。

烟草花叶病毒 B.痘苗病毒C。

疱疹病毒D。

流感病毒14.在溶源细胞中,原噬菌体以()状态存在于宿主细胞中.A.游离于细胞质中B。

缺陷噬菌体C。

插入寄主染色体15.溶原性细菌对()具有免疫性。

A.所有噬菌体B.部分噬菌体C.外来同源噬菌体D。

其它噬菌体二、是非题1. 原噬菌体即插入寄主染色体DNA上的噬菌体DNA。

( )2. 溶源性细菌在一定条件诱发下,可变为烈性噬菌体裂解寄主细胞。

()3. T4噬菌体粒子的形态为杆状.( )4。

所有昆虫病毒的核酸都是ssRNA。

()5. DNA病毒以双链为多,而RNA病毒以单链为多.()6。

植物病毒的核酸主要是DNA,而细菌病毒的核酸主要是RNA。

()7. 大肠杆菌噬菌体靠尾部的溶菌酶溶解寄主细胞壁后靠尾鞘收缩将DNA注入寄主细胞.( )8.一种细菌只能被一种噬菌体感染。

第一章1、列文虎克·巴斯德和科赫等在微生物学的建立和发展中有哪些重要的贡献。

(1)列文虎克:①利用单式显微镜观察了许多微小物体和生物,并于1676年首次观察到形态微小、作用巨大的细菌,从而解决了认识微生物世界的第一个障碍;②一生制作了419架显微镜或放大镜,最大放大率达266倍;③发表过约400篇论文,其中375篇寄往英国皇家学会发表。

(2) 巴斯德:①提出了生命只能来自生命的胚种学说,并认为只有活的微生物才是传染病,发酵和腐败的真正原因;②发展了有效的加热灭菌技术,发明了巴斯德消毒法;③研究了蚕病、炭疽病、狂犬病等传染病,发明了用接种减毒菌苗的办法进行防治。

(3) 科赫:①建立了研究微生物的一系列重要方法,如平板培养技术,细菌染色法、悬滴培养法以及显微摄影技术;②利用平板分离方法寻找并分离到多种传染病的病原菌;③于1884年提出了科赫法则,指导特定微生物与特定疾病相关性研究。

4、什么是微生物?它主要包括哪些类群?解:微生物是包括所有形体微小的单细胞,或个体结构简单的多细胞,或没有细胞结构的低等生物的通称。

它主要包括三大类:①原核微生物:如细菌,放线菌、蓝细菌、立克次氏体、衣原体和支原体;②真核微生物:如酵母菌、霉菌、担子菌等真菌及单细胞藻类和一些原生动物。

③无细胞结构的病毒等。

6、将下列科学家所从事的工作与其属于微生物学的研究领域划线配对。

(a)研究有毒废物的生物降解免疫学(d)(b)研究爱滋病病因微生物生态学(a)(c)研究利用细菌生产人体蛋白微生物遗传学(f)(d)研究爱滋病症状微生物生理学(e)(e)研究细菌毒素产生分子生物学(c)(f)研究微生物生活史病毒学(b)10、试举例说明微生物在其他生物难以生存的条件下正常活动。

解:微生物对环境尤其是极端恶劣的环境具有很强的适应能力。

如:在海洋深处某些硫细菌可在250℃甚至300℃的高温条件下正常生长;大多数细菌能耐0~-196℃的任何低温,甚至在-253℃液体氢下仍能保持生命;某些产芽孢细菌可在干燥环境中保存几十年、几百年甚至上千年;此外还有一些耐酸菌、耐碱菌、耐辐射菌等均能在其他生物难以生存的条件下正常活动。

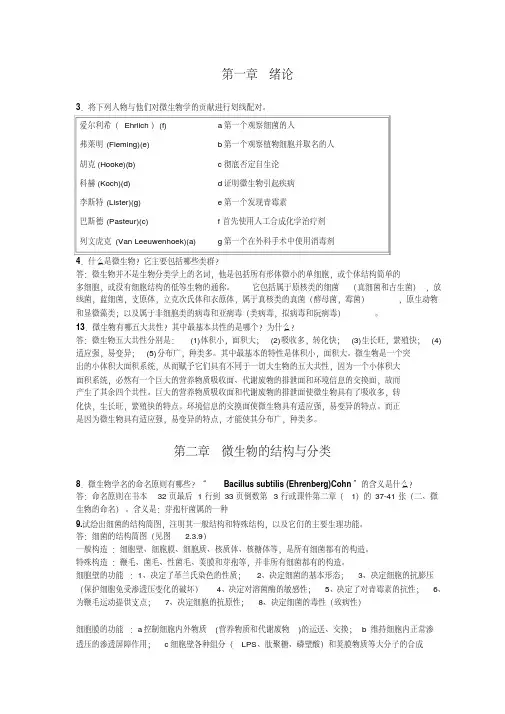

第一章绪论3.将下列人物与他们对微生物学的贡献进行划线配对。

爱尔利希(Ehrlich)(f) a第一个观察细菌的人弗莱明(Fleming)(e) b第一个观察植物细胞并取名的人胡克(Hooke)(b) c彻底否定自生论科赫(Koch)(d) d证明微生物引起疾病李斯特(Lister)(g) e第一个发现青霉素巴斯德(Pasteur)(c) f首先使用人工合成化学治疗剂列文虎克(Van Leeuwenhoek)(a) g第一个在外科手术中使用消毒剂4.什么是微生物?它主要包括哪些类群?答:微生物并不是生物分类学上的名词,他是包括所有形体微小的单细胞,或个体结构简单的多细胞,或没有细胞结构的低等生物的通称。

它包括属于原核类的细菌(真细菌和古生菌),放线菌,蓝细菌,支原体,立克次氏体和衣原体,属于真核类的真菌(酵母菌,霉菌),原生动物和显微藻类;以及属于非细胞类的病毒和亚病毒(类病毒,拟病毒和阮病毒)。

13.微生物有哪五大共性?其中最基本共性的是哪个?为什么?答:微生物五大共性分别是:(1)体积小,面积大;(2)吸收多,转化快;(3)生长旺,繁殖快;(4)适应强,易变异;(5)分布广,种类多。

其中最基本的特性是体积小,面积大。

微生物是一个突出的小体积大面积系统,从而赋予它们具有不同于一切大生物的五大共性,因为一个小体积大面积系统,必然有一个巨大的营养物质吸收面、代谢废物的排泄面和环境信息的交换面,故而产生了其余四个共性。

巨大的营养物质吸收面和代谢废物的排泄面使微生物具有了吸收多,转化快,生长旺,繁殖快的特点。

环境信息的交换面使微生物具有适应强,易变异的特点。

而正是因为微生物具有适应强,易变异的特点,才能使其分布广,种类多。

第二章微生物的结构与分类8.微生物学名的命名原则有哪些?“Bacillus subtilis (Ehrenberg)Cohn”的含义是什么?答:命名原则在书本32页最后1行到33页倒数第3行或课件第二章(1)的37-41张(二、微生物的命名)。

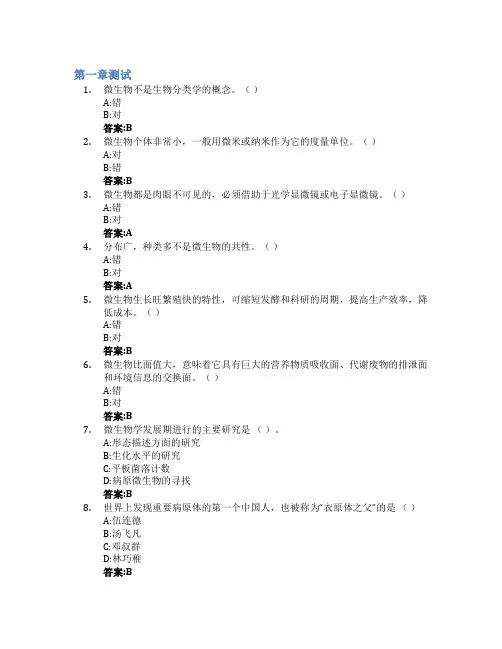

第一章测试1.微生物不是生物分类学的概念。

()A:错B:对答案:B2.微生物个体非常小,一般用微米或纳米作为它的度量单位。

()A:对B:错答案:B3.微生物都是肉眼不可见的,必须借助于光学显微镜或电子显微镜。

()A:错B:对答案:A4.分布广,种类多不是微生物的共性。

()A:错B:对答案:A5.微生物生长旺繁殖快的特性,可缩短发酵和科研的周期,提高生产效率,降低成本。

()A:错B:对答案:B6.微生物比面值大,意味着它具有巨大的营养物质吸收面、代谢废物的排泄面和环境信息的交换面。

()A:错B:对答案:B7.微生物学发展期进行的主要研究是()。

A:形态描述方面的研究B:生化水平的研究C:平板菌落计数D:病原微生物的寻找答案:B8.世界上发现重要病原体的第一个中国人,也被称为“衣原体之父”的是()A:伍连德B:汤飞凡C:邓叔群D:林巧稚答案:B9.原核类微生物不包括下列哪项()A:枝原体B:立克次氏体C:细菌D:霉菌答案:D10.人类对微生物“即视而不见,嗅而不闻,触而不觉,食而不察,得其益而不感其恩,受其害而不知其恶。

”指的是哪个时期()A:初创期B:发展期C:奠基期D:史前期答案:D第二章测试1.原核生物即广义的细菌,指的是细胞核无核膜包裹,只有裸露的DNA的原始单细胞生物,包括真细菌和古菌。

()A:对B:错答案:A2.放线菌主要通过形成有性孢子的方式进行繁殖,也可借菌丝断片(液体培养时)进行繁殖。

()A:对B:错答案:B3.同一种杆菌的宽度比较稳定,但它的长度经常随培养时间、培养条件的不同而有较大的变化。

()A:对B:错答案:A4.革兰氏阴性菌的肽聚糖分子在细胞外有几层至25层,形成致密的网套覆盖在菌体细胞上。

()A:对B:错答案:B5.细菌的长度单位是()A:毫米B:纳米C:微米D:埃米答案:C6.下列不属于鉴别染色的是()A:芽孢染色B:鞭毛染色C:革兰氏染色D:结晶紫染色法答案:D7.细菌细胞壁的基本成分是()A:肽聚糖B:外膜C:磷壁酸D:磷脂答案:A8.不是细胞壁主要功能是()A:固定外形, 提高强度B:阻拦有害物质C:控制物质进出D:与生长、分裂和运动密切相关答案:C9.下列不属磷壁酸的生理功能()A:调节自溶素的活力,防止细胞因自溶而死亡。

四、习题填空题1.证明细菌存在细胞壁的主要方法有、、和等4种。

2,细菌细胞壁的主要功能为、、和等。

3.革兰氏阳性细菌细胞壁的主要成分为和,而革兰氏阴性细菌细胞壁的主要成分则是、、和。

4.肽聚糖单体是由和以糖苷键结合的,以及和 3种成分组成的,其中的糖苷键可被水解。

5.G+细菌细胞壁上磷壁酸的主要生理功能为、、和等几种。

6.G-细菌细胞外膜的构成成分为、、和。

7.脂多糖(LPS)是由3种成分组成的,即、、和。

8.在LPS的分子中,存在有3种独特糖,它们是、和。

9,用人为方法除尽细胞壁的细菌称为,未除尽细胞壁的细菌称为,因在实验室中发生缺壁突变的细菌称为,而在自然界长期进化中形成的稳定性缺壁细菌则称为。

10.细胞质膜的主要功能有、、、和。

11.在细胞质内贮藏有大量聚声一羟基丁酸(PHB)的细菌有、、和等。

12.在芽孢核心的外面有4层结构紧紧包裹着,它们是、、和。

13,在芽孢皮层中,存在着和 2种特有的与芽孢耐热性有关的物质,在芽孢核心中则存在另一种可防护DNA免受损伤的物质,称为。

14.芽孢的形成须经过7个阶段,它们、、、、、和。

15.芽孢萌发要经过、和 3个阶段。

16.在不同的细菌中存在着许多休眠体构造,如、、和等。

17,在细菌中,存在着4种不同的糖被形式,即、、和14,。

18.细菌糖被的主要生理功能为、、、、和等。

19,细菌的糖被可被用于、、和等实际工作中。

20.判断某细菌是否存在鞭毛,通常可采用、、和等方法。

21.G-细菌的鞭毛是由基体以及和 3部分构成,在基体上着生、、和 4个与鞭毛旋转有关的环。

22.在G-细菌鞭毛的基体附近,存在着与鞭毛运动有关的两种蛋白,一种称,位于,功能为;另一种称,位于,功能为。

23.借周生鞭毛进行运动的细菌有和等,借端生鞭毛运动的细菌有和等,而借侧生鞭毛运动的细菌则有等。

24.以下各类真核微生物的细胞壁主要成分分别是:酵母菌为,低等真菌为,高等真菌为,藻类为。

25.真核微生物所特有的鞭毛称,其构造由,和 3部分组成。

《第三章微生物的营养与代谢》一、选择题1、微生物运输营养物质的方式中,营养物质会发生结构上变化的一种是(D)A、被动扩散B、促进扩散C、主动运输D、基团转位运输2、微生物获得与利用营养物质的过程称为( C )A、吸收B、排泄C、营养D、繁殖3、微生物运输营养物质的主要方式( A )A、被动扩散B、促进扩散C、主动运输D、基团转位运输4、微生物运输营养物质的方式中,不需要运载酶的一种是(A)A、被动扩散B、促进扩散C、主动运输D、基团转位运输5、在某些培养基中加入某些化学物质以抑制非目标菌的生长,这种培养基称为( B )A、人工培养基B、选择性培养基C、特异性培养基D、半合成培养6、下列不属于生长因子的是( B)A、氨基酸B、矿质元素C、嘌呤碱基D、维生素7、常用作固体培养基的凝固剂的是( C )A、硅胶B、明胶C、琼脂D、卡拉胶8、电子供体和受体都是有机物的生物氧化过程称为( D)A、有氧呼吸B、无氧呼吸C、酿造D、发酵9、酵母菌常用于酿酒工业中,其主要产物为( B)A、乙酸B、乙醇C、乳酸D、甘油10、酵母菌的第二型发酵,主要产物是(D)A、乙酸B、乙醇C、乳酸D、甘油11、细菌对葡萄糖的氧化,是将1分子葡萄糖完全氧化后,产生38分子ATP,此过程称作(B )呼吸。

A、厌氧B、需氧C、发酵D、兼性厌氧二、填空题1、生物能量代谢的实质是ATP 的生成和利用。

2、从功能分类,伊红美蓝营养琼脂培养基是一种鉴别培养基。

3、几种生物氧化类型的不同之处在于底物氧化脱下的氢和电子受体。

三、判断题(×)1、好氧微生物进行有氧呼吸、厌氧微生物进行无氧呼吸。

(×) 2、将在微生物作用下HNO3转化为NH3的过程称为硝化作用。

(×)3、大多数微生物可以合成自身所需的生长因子,不必从外界摄取。

(×)4、EMP途径和HMP途径在大部分微生物体内可截然划分开。

(√)5、ED途径是糖类一个厌氧降解途径,在革兰氏阴性菌中分布广泛。

工业微生物育种复习题解析第一章绪论1.什么是工业微生物?作为工业微生物应具备哪些特征?答:工业微生物:对自然环境中的微生物经过改造,用于发酵工业生产的微生物。

具备特征:(1)菌种要纯(2)遗传稳定且对诱变剂敏感(3)成长快,易繁殖(4)抗杂菌和噬菌体的能力强(5)生产目的产物的时间短且产量高(6)目的产物易分离提纯2.工业微生物育种的基础是什么?答:工业微生物育种的基础是遗传和变异。

3.常用的工业微生物育种技术有哪些?答:常用技术:(1)自然选育【选择育种】(2)诱变育种(3)代谢控制育种(4)杂交育种(5)基因工程育种第二章微生物育种的遗传基础1.基因突变的类型有哪些?答:有碱基突变,染色体畸变2.叙述紫外线诱变的原理?答:原理:紫外线对微生物诱变作用,主要引起DNA的分子结构发生改变(同链DNA的相邻嘧啶间形成共价结合的胸腺嘧啶二聚体),从而引起菌体遗传性变异。

3.基因修复的种类有哪些?答:种类:(1)光复活修复(2)切除修复(3)重组修复(4)SOS修复4.真核微生物基因重组的方式有哪些?答:方式:(1)有性杂交(2)准性生殖(3)原生质体融合第三章出发菌株的分离与筛选1.什么是富集培养?答:富集培养:指在目的微生物含量较少时,根据微生物的生理特点,设计一种选择性培养基,创造有利的生长条件,使目的微生物在最适的环境下迅速地生长繁殖,数量增加,由原来自然条件下的劣势种变成人工环境中的优势种,以利于分离到所需要的菌株。

2.哪些分离方法能达到“菌落纯”?哪些分离方法能达到“细胞纯(菌株纯)”?答:菌落纯:稀释分离法、划线法、组织法细胞纯:单细胞或单孢子的分离法3.分离好氧微生物常用的方法有哪些?答:(1)稀释涂布法(2)划线分离法(3)平皿生化反应分离法4.平皿生化反应分离法有哪些?分别用来筛选哪些菌?各自原理如何?答:(1)透明圈法原理:在平板培养基中加入溶解性较差的底物,使培养基混浊,能分解底物的微生物便会在菌落周围产生透明圈,圈的大小可以放映该菌株利用底物的能力。

微生物学习题与答案第三章四、习题填空题1.证明细菌存在细胞壁的主要方法有、和等4种。

2,细菌细胞壁的主要功能为、和等。

3.革兰氏阳性细菌细胞壁的主要成分为和,而革兰氏阴性细菌细胞壁的主要成分则是、和。

4.肽聚糖单体是由和以糖苷键结合的,以及和3种成分组成的,其中的糖苷键可被水解。

+5.G细菌细胞壁上磷壁酸的主要生理功能为、和等几种。

-6.G细菌细胞外膜的构成成分为、和。

7.脂多糖(LPS)是由3种成分组成的,即、和。

8.在LPS的分子中,存在有3种独特糖,它们是、和。

9,用人为方法除尽细胞壁的细菌称为,未除尽细胞壁的细菌称为,因在实验室中发生缺壁突变的细菌称为,而在自然界长期进化中形成的稳定性缺壁细菌则称为。

10.细胞质膜的主要功能有、和。

11.在细胞质贮藏有大量聚声一羟基丁酸(PHB)的细菌有和等。

12.在芽孢核心的外面有4层结构紧紧包裹着,它们是、和。

13,在芽孢皮层中,存在着和2种特有的与芽孢耐热性有关的物质,在芽孢核心中则存在另一种可防护DNA免受损伤的物质,称为。

14.芽孢的形成须经过7个阶段,它们、和。

15.芽孢萌发要经过、和3个阶段。

16.在不同的细菌中存在着许多休眠体构造,如、和等。

17,在细菌中,存在着4种不同的糖被形式,即、和1418.细菌糖被的主要生理功能为、和等。

19,细菌的糖被可被用于、和等实际工作中。

20.判断细菌是否存在鞭毛,通常可采用、和等方法。

-21.G细菌的鞭毛是由基体以及和3部分构成,在基体上着生、和4个与鞭毛旋转有关的环。

-22.在G细菌鞭毛的基体附近,存在着与鞭毛运动有关的两种蛋白,一种称,位于,功能为;另一种称,位于,功能为。

23.借周生鞭毛进行运动的细菌有和等,借端生鞭毛运动的细菌有和等,而借侧生鞭毛运动的细菌则有等。

24.以下各类真核微生物的细胞壁主要成分分别是:酵母菌为,低等真菌为,高等真菌为,藻类为。

25.真核微生物所特有的鞭毛称,其构造由,和3部分组成。

微生物习题(带答案)第一章绪论一、填空题1.世界上第一个看见并描述微生物的人是荷兰商人安东?列文虎克,他的最大贡献不在商界,而是利用自制的____显微镜___发现了微生物世界。

2.微生物学发展的奠基者是法国的巴斯德,他对微生物学的建立和发展作出卓越的贡献,主要集中体现__彻底否定了“自生说”学说___、__免疫学——预防接种__和__证实发酵是由微生物引起的___;而被称为细菌学奠基者是_德__国的_____柯赫____,他也对微生物学建立和发展作出卓越贡献,主要集中体现____建立了细菌纯培养技术___和__提出了柯赫法则____。

3.微生物学发展史可分为5期,其分别为史前期、初创期、___奠基期____、______发展期和成熟期;我国人民在史前期期曾有过重大贡献,其为制曲酿酒技术。

4.微生物学与___数___、___理____、___化___、信息科学和技术科学进一步交*、渗透和融合,至今已分化出一系列基础性学科和应用性学科,如化学微生物学、分析微生物学、生物生物工程学、微生物化学分类学和微生物信息学等。

5.微生物的五大共性是指体积小,面积大、吸收多,转化快、生长旺,繁殖快、适应性强,易变异、分布广、种类多。

第二章原核微生物和真核微生物细胞的结构与功能一、填空1.微生物包括的主要类群有原核微生物、真核微生物和非细胞生物。

2.细菌的基本形态有球状、杆状和螺旋状。

3.根据分裂方式及排列情况,球菌分有单球菌、双球菌、链球菌、四联球菌、八叠球菌、和葡萄球菌等,螺旋菌又有螺旋体菌、螺旋状__和__弧状__,及其它形态的菌有星形、方形、柄杆状和异常形态。

4.细菌的一般构造有____细胞壁____、___细胞膜____、___细胞质____和___核区___等,特殊构造又有鞭毛、菌毛(或性菌毛)、荚膜和____芽孢___等。

5.引起细菌形成异常形态的主要原因是受环境条件的影响,比如培养时间、培养温度和培养基的组成和浓度等。

工业微生物考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 工业微生物学是研究微生物在工业生产中应用的科学,以下哪项不是工业微生物学的研究范畴?A. 微生物的分类和鉴定B. 微生物的生理和代谢C. 微生物的遗传和变异D. 微生物的疾病治疗答案:D2. 下列哪种微生物不是工业微生物?A. 酵母菌B. 乳酸菌C. 放线菌D. 病毒答案:D3. 工业微生物发酵过程中,通常需要控制的条件不包括以下哪项?A. 温度B. pH值C. 氧气供应D. 微生物种类答案:D4. 在工业微生物发酵过程中,下列哪种营养物质不是必需的?A. 碳源B. 氮源C. 无机盐D. 抗生素答案:D5. 下列哪种微生物在食品工业中不常用?A. 酵母菌C. 细菌D. 病毒答案:D6. 工业微生物发酵过程中,下列哪种物质不是常用的消泡剂?A. 硅油B. 植物油C. 聚丙烯酸钠D. 硫酸铜答案:D7. 工业微生物发酵过程中,下列哪种设备不是必需的?A. 发酵罐B. 搅拌器C. 过滤器D. 离心机8. 工业微生物发酵过程中,下列哪种物质不是常用的缓冲剂?A. 磷酸氢二钠B. 柠檬酸C. 碳酸钠D. 硫酸镁答案:D9. 工业微生物发酵过程中,下列哪种物质不是常用的抗氧化剂?A. 维生素EB. 维生素CC. 亚硫酸钠D. 氯化钠答案:D10. 工业微生物发酵过程中,下列哪种物质不是常用的防腐剂?A. 苯甲酸钠B. 山梨酸钾C. 丙酸钙D. 氯化钠答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 工业微生物发酵过程中,下列哪些因素会影响微生物的生长和代谢?A. 温度B. pH值C. 氧气供应D. 微生物种类答案:ABC12. 工业微生物发酵过程中,下列哪些物质是常用的碳源?A. 葡萄糖B. 蔗糖C. 乳糖D. 尿素答案:ABC13. 工业微生物发酵过程中,下列哪些物质是常用的氮源?A. 牛肉膏B. 蛋白胨C. 尿素D. 氯化钠答案:ABC14. 工业微生物发酵过程中,下列哪些物质是常用的无机盐?A. 磷酸二氢钾B. 硫酸镁C. 氯化钠D. 维生素B12答案:ABC15. 工业微生物发酵过程中,下列哪些物质是常用的消泡剂?A. 硅油B. 植物油C. 聚丙烯酸钠D. 硫酸铜答案:ABC三、填空题(每题2分,共20分)16. 工业微生物学是研究微生物在__________中的应用的科学。

工业微生物学3章1、 什么是营养物质?营养物质有哪些生理功能?营养指物体从外部环境摄取其生命活动所必需的能量和物质,以满足其生长和繁殖需要的过程,这些能量和物质即为营养物质。

营养物质的生理功能有:为生物提供必需的能量,结构合成物质,调节生物体的新陈代谢,为生物提供良好的生理环境。

4、什么是能源?试以能源为主,对微生物营养类型进行分类能源是指能为微生物的生命活动提供最初能量来源的营养物或辐射能。

能源是指能为微生物的生命活动提供必需的能量来源的营养物质和辐射能。

以能源,碳源不同可将微生物分成四大类:7、什么是生长因子?它主要包括哪几类化合物?是否任何微生物都需要生长因子?如何才能满足微生物对生长因子的需求?生长因子:某些微生物不能从普通的碳源。

氮源合成,而需要另处少量加入来满足生长需要的有机物质。

主要包括:氨基酸,维生素,嘌呤和嘧啶及其衍生物、甾醇、胺类、C4~C6 的分枝或直链脂肪酸等。

各种微生物所需的生长因子互不相同,有的需要多种,有的不需要,培养条件也会影响微生物对生长因子的需求。

为了满足微生物对生长因子的需求,一般要在培养基本中添加少量的该种生长因子。

9、为什么实验室配制培养基时,一般采用蛋白胨而不是以蛋白质为氮源?为什么枯草杆菌能水原明胶,而大肠杆菌则不能?蛋白胨是水解产物,微生物可直接利用,另处蛋白胨比蛋白质更易保存,所以实验室一般用蛋白质胨作氮源。

大肠杆菌是G+ 菌,它的细胞壁中含有脂多糖和外壁层,使蛋白分解酶无法穿过细胞壁,来到胞外水解明胶,而枯草杆菌是G-菌,情况相反,因而可以水解明胶。

13、什么是选择性培养基?它在工业微生物学工作中有何重要性?试举一例并分析其中的选择性原理。

根据某种某类微生物的特殊营养要求,或对某些物理,化学条件的抗性而设计的培养基,称为选择性培养基,其重要性在于它可以使混合菌样中的劣势变成优势菌,从而提高该菌的筛选效率。

例如,已知结晶紫可以抑制革兰氏阳性菌,那么,在革兰氏阳,阴性菌的混合培养物中加入结晶紫,即可使革兰氏阳性菌的生长受到抑制,而分离对象革兰氏阴性菌则可趁机大大增殖,在数量占据优势。

16、什么是微生物的最适生长温度?温度对同一微生物的生长速度,生长量代谢速度及各代谢产物的累积的影响不否相同?研究这一问题有何实践意义?最适生长温度是某微生物分裂代时最短成生长速率最高时的培养温度。

同一微生物的不同生理过程有着不同的最适温度,温度对同一微生物的生长速度,生长量,代谢速度及各代谢产物的累积量的影响各不相同。

研究这一问题,使我们能根据目标产物的情况,选择最适温度,以提高发酵生产效率。

19、24、导酵母菌接种到含有葡萄糖和最低限度无机盐的培养液中,并分装到烧瓶A 和B 中,将烧瓶A 放在30 的好氧培养中,烧瓶B 放在30 的 氧培养。

问:A 哪个培养能获得更多的A TP ?AB 哪个培养能获得更多的酒精:BC 哪个培养中的细胞世代时间更短?AD 哪个培养能获得更多的细胞量?AE 哪个培养液的吸光更高?A 能 源 CO2(自养型)------- 自养型 有机碳化物-------光能异养型光: 光能营养型 化合物: 化能营养型28、什么是“碳酸系数”?乙醇和异丙醇对金黄色葡萄球萝的碳酸系,数分别为0.039和0.054,哪个是列有效的杀菌剂?碳酸系数是指在一定的时间内,被试药物能杀死全部供试菌的最高稀释度与达到同效的碳酸稀释度的比率。

乙醇和异丙醇的杀菌机理并不完全相同,故碳酸系数仅有一定的参考价值,不能依此判断哪个更有效。

35、请有图表示营养物质运输的四类方式,并加以说明。

(1)简单扩散溶质通过疏水性的胞膜,共需3步1、从水相到脂质层;2、通过脂质层3、离开离脂层,进入水相,不用借助载体(2)促进扩散细胞膜上的特异性载体蛋白,与溶质发生可逆性结合,把溶质从细胞膜的一侧运到另一侧,运输前后,载体本身不发生变化。

(3)主动运输同样需要借助载体蛋白,或离子载体,同时消耗代谢能。

(4)基团移位磷酸基团发生移位,即从PEP转移到被输送的底物分子上,使其进入细胞内,同是消耗PED上的高能磷酸键。

37、菌种保藏的基本原理是什么?菌种保藏方法及其特点主要有哪些?基本原理,选用优良的纯种,最好的是休眠体,创造一个使微生物代谢不活泼,生长繁殖抑制,难以突变的环境条件。

其环境要素是:干燥,低温,缺氧,缺营养以及添加保护剂等。

常有的菌种保藏法1)定期移植保藏法简单易行,代价小,能随时观察菌株状况,但保藏时间短,菌种易退化。

2)液体石蜡保藏法是定期移植保藏法的补充,可延长保藏时间,但必须直立放置,占空间。

3)沙管保藏法,土壤保藏法干燥,低温,隔氧,无营养,保藏效果好,制作简单,保藏时间长。

4)麸皮保藏法操作简单,保藏时间长,不易退化5)蒸馏水保藏法最简单,无营养的环境6)冷冻干燥保藏法干燥,低温,隔氧,保障时间长,不易污染,便于大量保藏。

但操作繁琐,技术要求高。

7)液氮超低温保藏法适用范围广——各种微生物,各种培养形式,但操作要求高,费用大。

8)甘油保藏法与液氮超低温保藏法类似,简便,保存期长。

40、请辩析下列说法1)除少数光合细菌外,水并不参与微生物的代谢反应。

×2)当菌体生长,氧吸收和糖利用的比速度下降时,青霉素的合成达到最大×3)恒化培养与恒浊培养的区别在于前者的培养物群体始终处于对数生长期。

×4)营养物跨膜的主动运输必须依靠载体和能量,而被动运输不需要载体和能量。

×5)大多数微生物可以合成自身所需的生长因子,不必从外界摄取。

×6)(NH4)2SO4是一种良好的速效性氮源。

但被单独利用时,它会引起培养基PH下降。

√7)一切好氧微生物都含有超氧化物歧化酶(SOD)。

×8)为防止冰晶体对微生物细胞的损伤,菌体冷冻的速度越快越好。

×3、生物在利用碳源和氮源方面有哪些特点?答:微生物在利用碳源方面有如下特征:(1)对于异养生物,可利用的碳源为有机化合物,种类很多,其中糖类是最好的碳源;少数微生物能利用酚,氰化物专有机毒物作碳源,可用于治理“三废”。

(2)对于异养微生物,碳源物质通过机体内一系列复杂的化学反应,最终用于构成细胞物质或为机体提供完成整个生理活动所需的能量。

所以碳源也是能源。

(3)自养菌以二氧化碳、碳酸盐为唯一或主要能源,因为二氧化碳被彻底氧化物质,所以二氧化碳转化成有机的细胞成分是一个还原过程,因此这类微生物在利有氮源方面有如下特征:⒈固氮微生物利用N2合成氨基酸和蛋白质,或利用无机氮和有机氮化物,但这时会失去固氮能力。

⒉腐生细菌和动植物的病原菌不能固氮,一般用铵盐或其他含氮盐作氮源。

硝酸盐需先还原成NH4+,才能用于生物合成。

⒊从利用氮源的种类,有明显的一个界限:一部分微生物不需要氨基酸作为氮源,而将非氨基酸类的简单氮源自行合成所需的一切氨基酸,叫“氨基酸自养微生物”。

⒋氮源只提供合成细胞质和细胞中其它结构的原料,不作为能源。

6、配制异养微生物的培养基时,是否需要专门加入作为能源的物质?而配制自养微生物的培养时,是否也有此必要。

答:因为异养微生物的碳源同时也是能源物质,因此配制异养微生物的培养基时,不需要专门加入作为能源的物质;而自养微生物的碳源和能源分属于不同的物质,因此配制自养微生物的培养式时需要加入无机物或光来提供能源。

8、淀粉是许多细胞都可利用营养物,但淀粉分子太大,无法透过细胞膜,那么细胞是怎样从淀粉中获得葡萄糖?葡萄糖又是怎样通过细胞的?答:淀粉首先在淀粉水解酶的作用下,被分解成为葡萄糖。

细胞是通过基团移位和简单的主动运输等主动运输方式,将葡萄糖运输过细胞膜的。

10、实验室和发酵工业中常用的天然提取物“蛋白胨,牛肉膏、酵母膏,玉米浆和糖蜜等)主要能为生物生长提供哪些营养要素?答1、牛肉膏:主要提供碳水化合物(有机酸、糖类),有机氮化物(氨基酸嘌吟,胍类)无机盐(钾、磷等)和水溶性维生素等(主要为B族)2、蛋白胨:主要提供有机氮,维生素和碳水化合物。

3、酵母膏:可提供大量的B族维生素,大量的氨基酸,嘌呤碱及微量元素。

4、玉米浆:提供可溶性蛋白质,多肽,小肽,氨基酸,还原糖和B族维生素5、主要含庶糖和其他糖,还有氨基酸,有机酸,少量的微生素等。

14、琼脂的哪些物理和化学性质使得它成为最为有效的固体培养基凝固剂?答:1、理想的固体培养基凝固剂应具备以下条件(1)不被微生物液化,分解和利用;(2)在微生物生长的温度范围内保持固体状态;凝固点温度对微生物无害(3)不会因消毒;灭菌而破坏(4)配制方便,价格低,透明性好。

2、琼脂的一些物理,化学性质使其符合上述条件:首先,除极少数菌外,大多数微生物无法降解琼脂。

其次琼脂45摄氏度以下固化;约100摄氏度才融化;且灭菌过程中不会被破坏;尤其价格低廉,只需加0.2%-0.5%,琼脂即可得半固体培养基,加1.2%-1.5%即可得固体培养基。

26、为什么高浓度的盐或糖可用于食品的防腐?为什么将它归为物理防腐而非化学防腐?答:此方法的依据是:当溶液的溶质的浓度高于胞内溶质浓度时形成高渗溶液,细胞在这种溶液中会脱水,发生质壁分离,甚至死亡。

高浓度的盐或糖可以抑制或杀死微生物,从而达到防腐的目的。

因为这一过程是由于存在浓差使细胞过度失水造成的,而水是微生物离不开的一种物理因子并没有使细胞内任何物质发生变化,因此是一物理过程,而不是化学防腐。

30、为什么说致死温度这一指标并不能准确地反映加热灭菌的有效程度。

答:致死温度是指微生物的最高生长温度,当环境温度超过这一温度时,细胞就会死亡,但在高温灭菌中,仅致死温度这一指标并不能准确判断其灭菌的有效性,这是因为在干热和湿热条件下,灭菌的机理不同,导致了相同的致死温度产生不同的灭菌的有效性,这是因为在干热和湿热条件下灭菌的机理不同,导致了相同的致死温度产生不同的灭菌效果。

干热灭菌是由于氧化作用而死亡,湿热灭菌是由于细胞蛋白质等大分子变性。

由于湿热更易将蛋白质的氢键打断,使其发生变性凝固,因此湿热比干热灭菌法更好。

36、什么是渗透酶?它与普通意义的酶是否差异?答:渗透酶就是细胞在促进扩散时产生的一种载体蛋白,它是细胞膜上的特异性的膜蛋白,可与被运输物可逆性结合,将溶质从胞膜的一侧运往另一侧,运输前后,本身不发生变化。

与一般酶的相同之处:(1)对溶质具有选择性(2)且溶质与溶质类似物与渗体酶的结合有竞争性抑制作用;(3)由几个亚基构成,有功能亚基和调节亚基(4)运输速度受溶质浓度,PH及温度等的影响。

不同之处在于:它由外界存在的某种物质诱导而产生的;而且它参加扩散是由于浓度作动力。

而不需要代谢能。

39、比较概念:(1)生长与繁殖:生长是指细胞原生质不断增加,细胞的重量和体积不断增大;繁殖是细胞的个体数量的增加,生长是繁殖的基础,繁殖是生长的结果。