中国古代都城建设

- 格式:ppt

- 大小:8.56 MB

- 文档页数:38

古代中国都城建设与城市规划中国古代的都城建设与城市规划是中国古代文明的重要组成部分。

这些古代都城不仅是政治命脉,也是文化、经济和社会发展的中心。

在古代中国,每个朝代都会有一座新的都城建设,代表着新政权的崛起和追求更好社会发展的愿望。

在古代,中国的都城建设和城市规划通常是由皇帝亲自领导,他们会聘请一些有经验的官员和工匠来负责这项任务。

建设一个都城需要耗费大量的人力、物力和财力,所以只有强大的朝代才有能力承担这样的工程。

首先,古代中国都城建设的第一步是选择合适的地理位置。

选择一个合适的地理位置是至关重要的,因为它能够影响城市的繁荣与发展。

一般来说,都城会选择在交通便利的地方,比如靠近河流或海港,这样方便水陆交通,促进经济发展。

同时,地理位置也需要考虑自然防御能力,比如山脉的天然屏障或河流的防御作用。

其次,都城的布局与规划也是十分重要的。

古代中国的都城规划一般分为内城和外城两部分。

内城是皇宫所在的地方,是皇帝和皇族的居住地,一般拥有最好的建筑和设施。

外城则是普通居民的居住地,还包括市场、商业街和官员们的居住地。

城市规划中还包括了公共建筑、宫殿、庙宇和陵墓等重要的建筑物,用以展示朝代的威严和文化底蕴。

古代中国的都城也注重防御工事的建设。

城墙是都城防御的核心,它扮演着阻挡外敌入侵的关键角色。

城墙一般会有城门和城楼,城头上会有箭楼和烽火台,用以监视和射击敌人。

城墙的设计通常遵循“高、厚、深”的原则,既要高到能够阻挡攀爬,又要厚到能够抵御攻击,还要深到能够固守。

另外,古代中国的都城也非常注重水利工程的建设。

水是生命之源,保证城市供水的稳定是城市发展的基础。

为了保证供水,古代中国的都城通常会修建水库、水渠和排水系统。

同时,还会建设一些公共浴池和供水的井,给人们提供方便。

除了城市的基础设施,古代中国的都城还注重创建文化和艺术的繁荣。

建筑风格的设计通常汲取了中国传统的艺术元素,比如宫殿建筑的屋顶形状和颜色、园林的设计和布局等。

古代中国的都城建设及影响中国自古以来拥有灿烂的文明史,而古代中国的都城建设是中国文明发展的重要一环。

从远古时期的玉禾台和古鲁国城,到东周时期的洛邑和齐国都城,再到秦汉时期的咸阳和长安,每个时期都有其独特的特点和影响。

1. 秦汉时期的都城建设秦汉时期的都城建设是中国古代城市规划和建设的最高峰。

秦朝统一六国后,秦始皇修建的咸阳城是当时世界上最大的城市,其夯土城墙高达二十多米,周长达三十余里,城内拥有许多宫殿、祭祀场所、仓库等建筑。

随着汉朝的兴起,都城由咸阳转移到了长安。

东汉时期的长安城规模更为宏大,城墙高达二十余米,周长达三十余里,城内人口达到七十余万,是当时世界上最大的都市之一。

这一时期的都城建设不但影响了中国城市规划和建设,也对全球都城的建设和规划带来了深远的影响。

例如波斯的苏萨、罗马的罗马等,都受到中国都城建设的启发。

2. 唐宋时期的都城建设唐宋时期,都城建设又迎来了新的发展。

唐朝的长安城虽然在玄武门之变后遭到了破坏,但仍然是唐朝政治、经济、文化中心,对后世的都城建设产生了深远的影响。

宋代开封城也是当时世界上最大的城市之一,城墙周长接近二十五里,城内人口达到一百余万,城市规划和建设更是达到了前所未有的高度。

唐宋时期的都城建设不仅是对当时中国城市规划和建设的贡献,也对世界城市规划和建设产生了深刻的影响。

例如日本的平城京,就是由中国唐朝的都城建设影响而成的。

3. 帝国时期的都城建设自明朝建都于南京以后,中国的都城建设进入了新的时期。

明朝的南京城是当时中国最大的都市之一,城墙周长达到二十余里,城内拥有许多宫殿、寺观、市场和工场等。

清朝入关后,北京成为了新的都城,而北京城垣的修建更是达到了前所未有的规模。

紫禁城、天坛、圆明园等重要建筑的建设更是对中国宫殿建筑和城市规划产生了深刻的影响。

帝国时期的都城建设不但影响了中国城市规划和建设,还对世界城市规划和建设产生了深远的影响。

例如美洲的华盛顿、澳洲的堪培拉等,都受到中国帝国时期都城建设的启发。

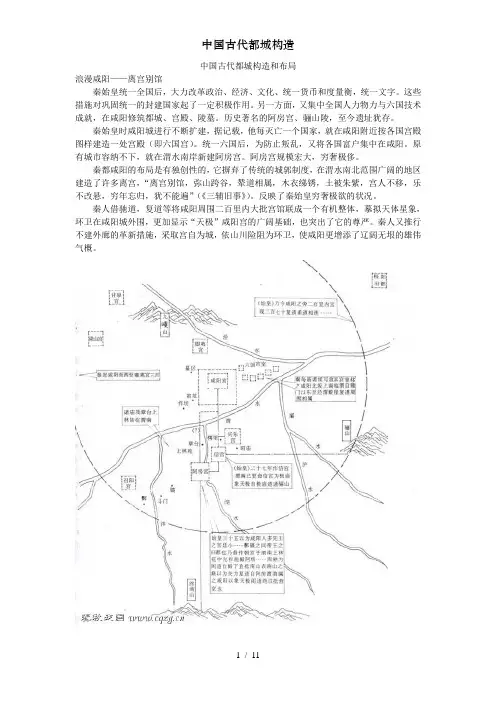

中国古代都城构造和布局浪漫咸阳——离宫别馆秦始皇统一全国后,大力改革政治、经济、文化、统一货币和度量衡,统一文字。

这些措施对巩固统一的封建国家起了一定积极作用。

另一方面,又集中全国人力物力与六国技术成就,在咸阳修筑都城、宫殿、陵墓。

历史著名的阿房宫、骊山陵,至今遗址犹存。

秦始皇时咸阳城进行不断扩建,据记载,他每灭亡一个国家,就在咸阳附近按各国宫殿图样建造一处宫殿(即六国宫)。

统一六国后,为防止叛乱,又将各国富户集中在咸阳。

原有城市容纳不下,就在渭水南岸新建阿房宫。

阿房宫规模宏大,穷奢极侈。

秦都咸阳的布局是有独创性的,它摒弃了传统的城郭制度,在渭水南北范围广阔的地区建造了许多离宫,“离宫别馆,弥山跨谷,辇道相属,木衣绨锈,土被朱紫,宫人不移,乐不改悬,穷年忘归,犹不能遍”(《三辅旧事》)。

反映了秦始皇穷奢极欲的状况。

秦人借驰道,复道等将咸阳周围二百里内大批宫馆联成一个有机整体,摹拟天体星象,环卫在咸阳城外围,更加显示“天极”咸阳宫的广阔基础,也突出了它的尊严。

秦人又推行不建外廊的革新措施,采取宫自为城,依山川险阻为环卫,使咸阳更增添了辽阔无垠的雄伟气概。

西汉长安——七星伴月汉长安是在秦咸阳原有离宫——兴乐宫的基础上建立起来的。

其后汉高祖又建造了未央宫,作为西汉长安的主要宫殿。

惠帝以后,由兴乐宫改成的长乐宫供太后居住。

长安的城墙则到汉惠帝五年才修建起来。

汉武帝时,在长安大兴土木,建桂宫、明光宫、建章宫及园囿、明堂、坛庙等建筑,使长安的建设达到极盛时期。

由于长安城是利用原有基础逐步扩建的,而且北面靠近渭水,所以城市布局并不规则,未央宫偏于西南侧,正门向北,形成一条轴线。

大臣的甲第区在北厥外;大街东西还分布着9个市场;未央宫东厥外是武库和长乐宫。

北侧靠近渭水地势较底处,布置着北宫、桂宫、明光宫以及市场和居民的闾里。

长安城每面都有三座门,其中东面靠北的宣平门是通往东都洛阳的必经之路,所以这一带居民稠密。

向北经横桥去渭北的横门,正对未央宫正门,又是去渭北各地的咽喉,所以街市特别热闹。

中国古代城市建设模式

中国古代城市建设模式可以分为两种:都城建设模式和普通城市建设模式。

1. 都城建设模式

在中国古代,都城是统治者政治、经济和文化的中心,因此都城建设模式与其他城市有所不同。

典型的例子是北京的建设。

都城常常由宫殿、城墙、市场、庙宇、街道和住宅区组成。

城墙用于保护都城的安全,宫殿是皇帝和官员居住和办公的地方,市场是商品交易的中心,庙宇则用于祭祀活动。

2. 普通城市建设模式

普通城市建设模式多样化,但一般包括一些共同的特征。

城市常常由城墙环绕,城墙能够提供安全保障,并限制城市的发展。

城市通常有明确的规划布局,主要街道上有商业区和居民区。

古代中国城市的建筑风格多种多样,但一般以砖木结构为主。

同时,城市还会有一些公共设施,如官署、庙宇、学校和工坊等。

总的来说,中国古代城市建设模式注重规划布局和城墙的建设,同时也重视公共设施的设置。

考虑到中国古代的农业经济特点,城市通常与周围的农田相连,从而实现农产品供应和城市经济的发展。

古代中国的都城建设与城市规划古代中国以其悠久而璀璨的历史文明而闻名于世。

在这漫长的历史过程中,古代中国形成了许多巨大而封建的王朝,如夏、商、周等。

随着王朝的更迭,都城也随之变幻。

在这篇文章中,我们将探讨古代中国的都城建设与城市规划。

古代中国的都城建设可以追溯到古老的夏朝时期。

根据古代文献记载,夏朝的第一都城是执政者的中心,也是政治与文化的重要地带。

这些都城大多坐落在河流附近,以利于农业和贸易发展。

受到自然因素和当地土地形态的影响,城市常常呈现出周边山脉包围,河流环绕的格局。

随着古代中国的不断发展,都城的建设愈发精细。

在城市的规划与布局方面,古代中国匠师充分考虑到环境、经济、居民需求和道德规范等因素。

与现代城市不同,古代中国的城市规划重建在封建等级制度上,城市中心通常有教育、文化、政治、宗教和商贸等重要场所,而城市边缘则通常为居民区。

在古代中国的都城建设中,城墙是一个重要的组成部分。

城墙的建设既是对外防御的体现,也是权力和壮丽的象征。

古代中国的城墙坚固而壮观,有着雄伟的气势。

城墙四周还有护城河,增加了城市的安全性。

更重要的是,城墙为城市提供了一个有序而规整的布局,让市民和行人能够更舒适地在城市中往来。

除了城墙,古代中国的都城还有许多建筑物和景点。

其中,宫殿和庙宇是都城建设中最重要的组成部分。

封建王朝的皇宫是城市最宏伟、豪华和神圣的地方,具有象征性的意义。

庙宇则是人们祭祀神灵、表达敬意和追求灵感的场所。

这些建筑物的建设不仅要考虑到功能需求,还要兼顾审美和文化内涵。

在城市规划方面,古代中国也注重建设市场和商业街区。

市场是城市经济的中心,也是人们交流和贸易的场所。

商业街区则是集中了各种商店和企业的地方,呈现出繁忙和热闹的景象。

古代中国的城市规划鼓励商业的发展,促进了城市经济的繁荣。

总而言之,古代中国的都城建设与城市规划是一个复杂而庞大的过程。

受到封建体制、文化传统和自然环境的影响,古代中国的都城往往呈现出宏伟壮丽的特点。

中国古代的都城建设中国古代的都城建设是一项重要的历史课题,它不仅仅是一座城市的建设,更是中国古代政治、经济、文化和社会发展的缩影。

在中国古代的历史进程中,都城的建设和演变与各个朝代的兴衰密切相关,也体现了中国古代都市规划、建筑艺术、笔墨之美等方面的独特魅力。

古代都城的建设可以追溯到商代和西周时期。

商代的首都亳(今河南开封)是中国古代最早的都城之一,它的建设标志着中国历史上第一次城市规划和建设的登场。

那时的都城规划主要以宫殿、庙宇、官署等政治建筑为中心,周围是商人和百姓的住址。

都城的规模虽然相对较小,但已经显示出了中国古代城市建设的雏形。

随着历史的发展,中国的都城建设经历了齐、楚、秦、汉等多个朝代的争夺和变迁。

当秦朝统一六国之后,秦始皇将首都的位置确定为雍州(今陕西西安),他下令修建了著名的兵马俑和秦始皇陵,这些建筑不仅是都城建设史上的里程碑,也是中国古代宏伟建筑的代表。

随着秦始皇的逝世,汉朝的刘邦重新统一了中国,将首都迁至长安(今陕西西安)。

长安成为了汉朝的都城,这里不仅有宏伟的宫殿和庙宇,还有盛世的市井和繁荣的商业街区,成为了中国古代都市生活的典范。

长安的城墙也是当时世界上最长的城墙,它保护着城市的安全,同时也体现了汉朝统一中国的雄心壮志。

经历了汉朝、三国、魏晋和南北朝等时期的变迁,隋朝的杨丞相杨广将都城迁往洛阳(今河南洛阳),隋唐时期的洛阳成为了东亚最大的都市。

李唐时期的长安和洛阳被誉为“东方罗马”,城市的规模和繁华程度堪比当时的罗马帝国。

唐朝的建筑艺术和都城规划达到了顶峰,大量的宫殿、庙宇和园林留存至今,成为了研究中国古代建筑的重要资料。

宋朝建立后,都城从洛阳迁至开封(今河南开封),成为了北宋的都城。

北宋时期的建筑风格更加注重实用和雅致,古代中国城市的规模和建筑的布局也更加成熟,这期间出现的许多建筑作品至今仍然令人叹为观止。

元朝的建立使都城重新迁至北京(今北京),这标志着中国古代都城建设的又一次转折。

中国古代的都城建设中国古代的都城融合了丰富的文化元素和深远的历史背景,每座都城都独具特色。

它们的建设不仅代表了古代中国统治者的权力和威望,也反映了当时社会的发展水平和人民的生活状况。

本文将以北京的紫禁城和南京的明故宫为例,来探讨中国古代都城建设的特点及其影响。

一、紫禁城的建设紫禁城是明清两代中国皇帝的宫殿,也被称为故宫。

其建设始于1406年,历经14年的时间方才完工。

紫禁城的布局严谨有序,以中轴线为核心,左右对称地分布着一系列宫殿、庭院和花园。

宫殿由一系列建筑群组成,最具代表性的有乾清宫、太和殿和午门。

紫禁城的建筑以黄色琉璃瓦、红墙黛瓦和画栋雕梁为特色,体现了中国古代建筑的典型风格。

宫殿内部的装饰精美繁复,融合了中国传统工艺和艺术,以木雕、砖雕和壁画为主要形式,展现了华夏文明的瑰丽和庄严。

紫禁城的建设对中国古代都城建设产生了深远的影响。

其宫廷建筑风格和布局成为明清时期其他建筑的范本,广泛应用于全国各地。

同时,紫禁城也成为了中国文化的重要标志,吸引了无数游客和研究者前来探索和学习。

二、明故宫的建设明故宫是明朝的都城南京的皇宫,于1366年开始兴建,历经近40年的时间才完工。

明故宫的总面积达到了约700,000平方米,宫殿和园林交相辉映,构造宏伟壮观。

它以玄武湖为背景,融合了南方园林的柔美和北方建筑的雄伟,形成了独特的韵味。

明故宫的建筑主要采用石砖和木材结构,搭配琉璃瓦和彩色画栋,呈现出明代建筑风格的特点。

宫殿内部装饰精美,以寝殿、大殿和后花园为主要景观,彰显着明代皇室的尊严和奢华。

明故宫的建设对中国古代都城建设起到了重要的示范作用。

它的宏伟规模和精心设计成为后来其他都城建设的榜样,塑造了中国古代皇宫建筑的艺术风格。

明故宫也成为了南京的地标和旅游景点,吸引了大量游客前来观光和学习。

总结中国古代的都城建设在紫禁城和明故宫的案例中得到充分展示。

这些都城不仅仅是政治和行政中心,更是文化和艺术的瑰宝。

它们的建设通过独特的布局和精美的装饰,展现出古代中国人民的智慧和艺术造诣。

中国古代都城建设与政治中心的演变中国自古以来就有着悠久的历史与灿烂的文明。

古代中国的政治中心与都城建设经历了漫长而复杂的变迁,这种变迁既是国家制度与行政结构的演变,也是经济发展与社会变革的体现。

中国古代的都城建设起源于早期部落社会。

最早的都城可以追溯到新石器时代的仰韶文化时期。

在这个时期,中国各地出现了一些具有地区影响力的聚落,其中有一些地方成为了统治者的行政中心,并建立了早期的都城。

然而,这些早期的都城规模较小,城墙也相对简单,主要是用泥土筑成的。

随着时代的变迁,中国的都城建设进入了更加发展和繁荣的阶段。

在商朝和西周时期,位于黄河流域的殷墟和周公庙成为了当时的政治中心。

这些城市规模庞大,城墙高大坚固,代表了古代中国政治和文化的最高水平。

随着封建制度的确立,中国的都城建设与政治中心进入了一个新的时期。

春秋战国时期,各诸侯国积极建设都城,以彰显自己的统治地位。

其中,秦国的咸阳城是当时最为宏大的都城之一,被誉为“东方罗马”。

这些都城的建设不仅在规模上超越了以往的城市,而且在城墙和规划上也进行了创新和改进。

随着秦始皇统一天下,中国出现了历史上第一个中央集权的帝国。

秦朝在咸阳建立了中央政治中心,并进行了大规模的都城建设。

秦始皇的陵墓——秦始皇陵以及秦兵马俑等古迹的发现,为后人提供了宝贵的历史资料。

随着秦朝的灭亡,中国的都城建设与政治中心再次发生了变迁。

在汉朝时期,长安成为了新的都城,并成为了中国历史上持续时间最长的都城。

长安的建设规模宏大,市区面积达到了约100平方公里,城墙高达12米,是当时世界上最大的都城之一。

随着魏晋南北朝的动荡时期,中国的都城建设与政治中心逐渐向南方迁移。

南朝宋、南朝齐和南朝梁的都城先后位于建康(今南京)和广州。

在这个时期,南方的都城交通便利,气候宜人,成为各朝代政治中心的理想选择。

隋唐时期,中国的都城建设与政治中心再度回到了北方。

隋朝在河南洛阳建都,并修建了大规模的宫殿和陵墓。

中国古代都城的规划与建设中国古代都城的规划与建设是中国古代文明的重要组成部分,也是中国建筑的瑰宝。

在漫长的历史发展过程中,中国先后有过多个都城,每座都城都有着精心的规划和建设,展现出了中国古代人民的聪明才智和独特的审美。

一、都城的选址与规划中国古代都城的选址通常会考虑地理位置、水资源、交通便利等因素。

例如,北京作为中国的首都,其选址就考虑了北方平原的地利条件,以及附近丰富的水资源。

而南京作为中国南方的都城,选址则考虑了长江的交通优势和南方独有的地理条件。

在选址确定之后,古代都城的规划工作就会开始展开。

首先,要确定都城的中心位置,通常是皇宫或宫殿所在地。

其次,要规划城市的主要街道和大街小巷,形成独特的道路网络。

再次,要设计并修建城墙,保证城市的安全和防御能力。

此外,还要规划城市的公共设施,如宫殿、市场、祭祀之地等,以满足人民的宗教、商业等需求。

二、都城的建筑风格与材料运用中国古代都城的建筑风格多种多样,展现了中国古代建筑的特点和风韵。

例如,北京的紫禁城就展示了明清时期的宫殿建筑风格,体现了严肃庄重而华美优雅的特点。

而西安的大明宫则展示了唐代的宫殿建筑风格,呈现出了古典典雅而宏伟壮观的特点。

在建筑材料的运用方面,中国古代都城也有着独特之处。

古代都城常常使用木材、青石等原材料建造建筑,这些材料自然环保且富有韵味。

同时,在建筑装饰方面,中国古代都城非常注重细节和纹饰,采用彩绘、雕刻等技法,使得建筑更加瑰丽华美。

三、都城的文化与社会影响中国古代都城不仅仅是政治中心和建筑艺术的集中展示,更是文化和社会的重要象征。

都城是国家的核心,汇聚了政治、经济和文化的中心力量,吸引了各地人民前来交流和建设。

同时,都城也成为文人雅士的聚集地,文化活动和学术交流在都城中蓬勃发展。

各种文化艺术形式得以展现,各种学派和思想的交锋产生了灿烂的智慧火花。

这些文化与社会的影响,使得都城成为一个独特的文化象征,赋予了每座都城不可替代的历史和文化内涵。

一、我国古代都城的历史我国古代都城的建设模式是我国古代城市规划和建设的重要组成部分。

我国古代都城的建设模式受到了当时政治、经济、文化等多方面因素的影响,形成了独特的特点。

其中,北京城作为我国古代都城的代表之一,其建设模式具有典型性和代表性,对于研究我国古代都城的建设模式具有重要的参考价值。

二、北京城的建设模式1. 历史沿革北京城,又称燕京、京师,是我国历史悠久的古都之一,具有悠久的历史和丰富的文化积淀。

北京城的建设始于辽代金国,成型于元明清三代,经过了数百年的沧桑变迁,形成了独特的建设模式。

2. 地理环境北京城地处华北平原,地势平坦,气候温和,交通便利,资源丰富。

这种地理环境为北京城的建设提供了得天独厚的条件。

3. 规划布局北京城的规划布局呈现出“九九”字格局,主要有内城和外城两部分组成。

内城以紫禁城为中心,外城则以内城为中心向四周延伸。

城市规划紧凑有序,体现了中央集权的政治理念和权力结构。

4. 城墙建设北京城的城墙采用了传统的夯土城墙结构,城墙高大坚固,为城市的安全和防御提供了有力的保障。

城墙的建设模式对于我国其他古代城市的建设有着重要的借鉴意义。

5. 宫殿庙宇作为我国古代都城的代表之一,北京城内的宫殿庙宇建设规模宏大,气势磅礴,具有浓厚的宫廷文化特色。

6. 街巷坊市北京城的街巷坊市密布,大街小巷纵横交错,商贸繁荣,为城市的发展和繁荣注入了活力和动力。

7. 文化遗产作为我国古代都城的典型代表,北京城所留下的丰富的文化遗产,如紫禁城、天坛、圆明园等,为世人所瞩目,成为我国乃至世界的宝贵文化财富。

三、北京城的建设模式对现代城市规划的启示北京城作为我国古代都城的典型代表,其建设模式对于现代城市规划有着重要的启示作用。

在当代城市规划建设中,应当继承和发扬北京城的建设模式,努力构建宜居、宜业、宜游、宜学的现代都市。

1. 城市规划布局借鉴北京城的规划布局,现代城市规划应该注重中心城区的布局和建设,形成紧凑有序、功能齐全的城市中心。

历史之城中国古代都城的建设与变迁历史之城:中国古代都城的建设与变迁中国是一个拥有悠久历史的国家,自古以来就孕育出了许多重要的古代都城。

这些都城不仅是政治、经济和文化中心,也见证了中国历史的发展与变迁。

本文将探讨中国古代都城的建设与变迁,并展示其独特的历史和文化魅力。

一、远古都邑的诞生早在远古时期,中国已经出现了一些具有城市特征的定居点,如远古时期的阿尼科特和仰韶文化遗址。

然而,真正意义上的中国古代都城出现在约4700年前的夏朝时期,那个时候的都城主要是政治权力的集中地,也是经济和文化交流的中心。

夏朝时期,首都主要设在中原地区,中国主要的政治中心从那时开始发生了变迁。

在夏、商、周三代之间,由于王朝更迭和族群的迁徙,中国的古都城市也经历了不断的变迁和迁徙。

二、中国古代帝国的发展与建设随着各个朝代的兴衰更迭,中国的帝国不断出现并崩溃,每一次的更迭都伴随着新的建都、旧都的沉寂。

比如,在秦朝时期,首都设立在咸阳,统一了六国后,开创了中国一统天下的局面。

接下来,中国历史上的众多朝代相继出现,如汉朝、唐朝、宋朝等,每个朝代都力图在建都上有所创新。

比如,在唐朝,长安成为了当时世界上最大的城市之一,受到了世界各地商人的青睐。

宋朝则选择了东京(今天的开封)作为其都城,成为当时东亚的文化与经济中心。

在任何一个朝代,建都都扮演着重要的角色。

它们不仅仅是政治中心,还是经济商贸、文化交流、科技创新和教育发展的重要场所。

这些都城的建设不仅体现了当时政权的强盛,也展示了中国古代城市规划与建筑技术的精华。

三、都城的规划与建设中国古代都城的规划与建设凝聚了当时统治者的智慧和才干。

尽管不同的朝代有着不同的建筑风格和特点,但它们都注重城市布局的合理性和宏伟壮观的建筑设计。

一般来说,中国古代都城的城市设计通常遵循密集的环城布局,主城区由皇宫、官署、市集、寺庙、学校和居民区组成,各个区域有着明确的划分和功能。

例如,北京故宫就是明清时期的皇家宫殿,作为中国古代都城的代表之一,其建筑规模雄伟壮观,体现了中国传统的宫殿建筑风格。

中国古代的城市规划和城市设计有哪些特点知识点:中国古代的城市规划和城市设计特点中国古代的城市规划和城市设计具有丰富的文化内涵和历史特点,主要体现在以下几个方面:1.地理环境因素:中国古代城市规划充分考虑了地理环境因素,如地形、水系、气候等。

城市选址往往依山傍水,临近河流,既有交通便利的优势,又能防御自然灾害。

2.礼制与都城规划:中国古代城市规划深受礼制的影响,尤其是都城的规划。

如北京的故宫,严格按照封建礼制进行布局,体现了皇权的至高无上。

3.城市布局:中国古代城市布局一般分为内城和外城,内城为政治、经济、文化中心,外城则为居民居住和商业活动区。

城市街道宽敞整齐,有利于交通和市容美观。

4.水利工程:中国古代城市规划中,水利工程占有重要地位。

城市附近河流往往被疏导、利用,用于供水、灌溉、排水、防洪等。

5.防御设施:古代城市规划中,防御设施是重要组成部分。

城墙、护城河、城门等防御设施完备,既保障了城市安全,又体现了城市特色。

6.宗教建筑:古代城市规划中,宗教建筑占有重要地位。

如寺庙、道观、教堂等,既有宗教信仰的功能,又是城市景观的重要组成部分。

7.公共设施:古代城市规划中,公共设施齐全。

如官府、学堂、医院、市场等,满足了居民的生产、生活需求。

8.绿化与环境:古代城市规划注重城市绿化与环境美化。

公园、花园、庭院、山林等,使城市环境宜居宜人。

9.城市交通:古代城市规划中,城市交通布局合理。

道路宽广平整,有利于行人、车辆出行。

同时,城市内设有桥梁、隧道等,便于交通畅通。

10.城市发展方向:古代城市规划受历史时期和政治、经济、文化等因素影响,发展方向各有不同。

如唐代的长安城,东西发展;宋代的开封城,南北发展等。

总之,中国古代城市规划和城市设计具有丰富的文化内涵和历史特点,反映了古代人民对城市建设和居住环境的智慧与追求。

习题及方法:1.习题:古代城市选址的主要因素是什么?解题方法:回顾知识点中关于地理环境因素的描述,提取关键信息。