中医基础理论四诊

- 格式:ppt

- 大小:3.50 MB

- 文档页数:104

中医四诊八纲

中医四诊八纲是中医学中的一种重要诊断方法,其目的是通过对病人的望、闻、问、切四种诊断方法的综合分析,确定病人体内的阴阳和五行之间的平衡状态,以及疾病的性质、病变程度和所在部位等。

下面,我们将介绍一下中医四诊八纲的具体内容。

中医四诊是指望诊、闻诊、问诊和切诊四种诊断方法。

望诊:指通过观察患者的面色、表情、舌苔、舌体等来判断患者的情况,如面色黄或青等。

闻诊:指通过观察患者的气息、声音、味道等来判断患者的情况,如气息短促、声音低沉等。

问诊:指通过询问患者的详细病史、症状、起病时间、疾病的程度、感觉等来判断患者的情况,如疼痛的部位、时间、情况等。

切诊:指通过切脉来判断患者的情况,通过察觉脉搏的频率、力度、形态等来推断患者的病症。

中医八纲指的是病证的表里、寒热、虚实、湿燥这四个方面,每个方面都有两个分类,分别为表里、寒热、虚实、湿燥。

1.表里:表证是指病情表面的一些症状,如面部红肿等,而里证是指病变在体内的情况,如头痛、胸闷等。

2.寒热:寒证是指机体的体温过低,如发冷等,热证是指机体的体温过高,如发热等。

3.虚实:虚证是指机体的能量不足,如疲乏、虚弱等,实证是指机体的能量过剩,如咳嗽、胸痛等。

4.湿燥:湿证是指机体的体液过多,如浮肿等,燥证是指机体的体液过少,如干咳等。

中医四诊八纲方法是一种非常有效的诊断方法,经过综合观察、分析,可以快速获取病人的症状表现并进行判断和分类,精准地确定病因,指导医生的治疗方案。

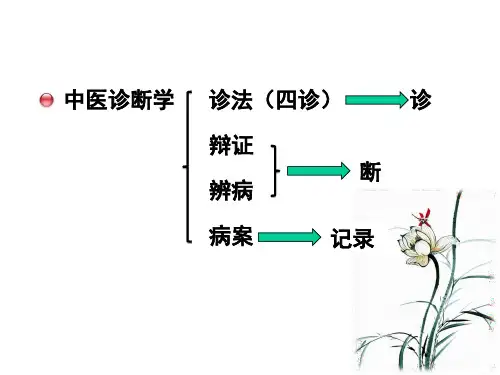

《中医诊断学》四诊中医诊断学是中医学的基本理论之一,它主要通过四诊法对病人的脉搏、舌身、面色和问诊进行全面而细致的观察,以确定病人的病因、病机和病情,从而制定出相应的治疗方案。

四诊法包括望诊、闻诊、问诊和切诊。

首先是望诊。

中医通过观察病人的面色、精神状态、舌质和舌苔、眼底、毛发和皮肤等来推断病人的健康状况。

例如,面色苍白可能代表了血虚,面色红润则可能是由于阳气亢盛;舌苔薄白可能是脾胃虚弱,舌苔厚腻则可能是湿热内蕴等。

通过望诊,中医可以了解到病人的机体情况,辅助判断疾病的发展程度及病因。

其次是闻诊。

中医通过听病人的声音、呼吸声和腹部及其他部位的音响来了解病情。

例如,嗽声重、伴有痰中带血可能是肺部感染,腹部听到肠鸣音减弱可能是肠道功能紊乱等。

闻诊可以帮助中医进一步确定病人的病机,例如感染、阻塞或湿热等。

接下来是问诊。

中医医生会询问病人的主诉、症状、发病时间和病程、饮食习惯、排泄情况、睡眠情况以及其他和疾病有关的信息。

通过与病人的交流,中医可以进一步了解病人的疾病背景和身体状况,从而指导针对性的治疗。

最后是切诊。

中医通过触摸病人的脉搏,了解脉搏的频率、强弱、滑涩和力度等来判断病人的脉象。

中医讲究“闻其声、观其色、察其形”,通过触诊脉搏不仅可以了解病人的脉象特点,还可以判断病人的脏腑功能状态以及气血阴阳等各种生理参数的变化。

综上所述,中医诊断学包括望诊、闻诊、问诊和切诊四个方面的内容,通过对病人的面色、舌质、声音、脉搏和病史等方面的观察和询问,中医可以综合判断病人的病因、病机和病情,并制定出相应的治疗方案。

这种综合诊断方法有助于中医医生在临床实践中准确诊断病症,从而更好地指导治疗,提高治疗效果。

中医诊断学是中医学中不可或缺的重要内容,它的理论与实践将继续为人类健康事业作出重要贡献。

除了四诊法外,中医诊断学还包括辨证论治和病机分析等内容。

辨证论治是指根据四诊观察到的病人的症状、病理变化以及病机,通过辨证分型进而确定治疗方法和药物选择,是中医治疗的核心部分。

中医四诊的古句

(原创实用版)

目录

1.中医四诊简介

2.中医四诊的内容

3.古句的意义

4.古句的应用

正文

一、中医四诊简介

中医四诊,又称“四诊合参”,是中医诊断疾病的基本方法,包括望、闻、问、切四个方面。

这一诊断方法最早见于《黄帝内经》,是我国古代医学家在长期医疗实践中总结出来的宝贵经验。

二、中医四诊的内容

1.望诊:通过观察患者的面色、舌质、舌苔、眼底、脉象等,了解患者的外在表现,判断脏腑气血的盛衰。

2.闻诊:通过嗅闻患者的口气、汗味、尿味、排泄物等,了解患者的体味变化,判断脏腑功能的正常与否。

3.问诊:通过询问患者的病史、症状、生活习惯等,了解患者的内在感受,判断疾病的病位和病性。

4.切诊:通过触摸患者的脉搏,了解脏腑气血的运行状况,判断疾病的轻重和预后。

三、古句的意义

关于中医四诊,古人曾留下许多经典古句,如“望闻问切,医之四诊;辨证论治,药之四性”。

这些古句高度概括了中医四诊的重要性,强调了

诊断和治疗的紧密关系。

四、古句的应用

古句“望闻问切,医之四诊;辨证论治,药之四性”为中医学者提供了诊断和治疗疾病的基本原则。

在实际临床中,医生需运用四诊合参,全面了解患者的病情,并结合患者的体质、脏腑气血状况等,进行辨证论治,选择适当的药物和治法,以达到治愈疾病的目的。

中医四诊标准

中医四诊包括望、闻、问、切四个部分。

1. 望诊:望诊是中医四诊的第一步,也是最为直观和重要的步骤。

望诊主要是通过观察患者的神态、面色、舌苔、排出物等方面来判断病情。

例如,如果一个患者面色发黄、枯槁无光,那么中医大夫可能会判断这个患者脾虚失运,气血不足。

2. 闻诊:闻诊包括听声音和嗅气味两个方面。

听声音是指诊察患者的呼吸、咳嗽、呕吐、喷嚏、肠鸣等各种声响。

嗅气味则是指通过嗅觉来观察患者身体散发的气味,例如是否有口臭、体臭等。

3. 问诊:问诊是中医大夫通过询问患者或家属来了解患者的病情、症状、既往病史等信息的过程。

在这个过程中,中医大夫会询问患者的不适症状、持续时间、程度等,以及是否有家族病史、饮食偏好等。

4. 切诊:切诊是中医四诊的最后一步,也是最为独特和神奇的一步。

切诊主要是通过触摸患者的脉搏来了解患者的病情和体质。

通过切脉,中医大夫可以判断出患者的寒热虚实、气血阴阳等情况,进而制定出相应的治疗方案。

以上就是中医四诊的标准步骤,通过这四个步骤的观察和分析,中医大夫可以全面了解患者的病情和体质,从而制定出更为准确和有效的治疗方案。

中医四诊诊法是中医诊查疾病,收集病情资料的基本方法,包括望、闻、问、切四法,简称“四诊”。

四诊所搜集的病情资料是疾病表现出的各种异常现象.一、望诊望诊是指医生对病人神、色、形态、五官、舌象等进行有目的的观察,借以了解健康状况,测知病情的方法.望诊的内容主要包括望神、望色、望形态、望头面五官、望舌、望皮肤、望小儿食指络脉,望二阴和望排出物等.1。

望神望神是通过观察神的得失有无,以分析病情及判断病情及判断预后等的诊察方法。

神具体反映在人的目光、面色、表情、神识、言语、体态等方面,这是望神的主要内容。

望神主要观察以下几种情况:(1)得神(2)少神(3)失神(4)假神(5)神智错乱2。

望色望色是通过观察面部与肌肤的颜色和光泽,以了解病情的诊察方法.望色以望面部气色为主,兼顾肌肤、口唇、爪甲等。

忘面色包括常色与病色.常色包括主色、客色。

(1)主色是个体一生基本不变的面色,也称正色或本色。

(2)客色是指随生活环境以及劳作等因素而发生相应变化的面色。

病色即是疾病状态下面部色泽的异常变化。

观察病色关键在于辨别五色善恶及五色主病。

(1)五色善恶:凡五色光明润泽者为善色,说明虽病而脏腑精气血未衰,预后良好;凡五色枯槁晦暗者为恶色,提示病情加重,脏腑精气衰败,气血阴阳亏虚,胃气已衰,多预后不佳。

察五色善恶时,不论何色,皆以病色明润含蓄还是晦暗暴露为区分要点。

(2)五色主病:五色即青、赤、黄、白、黑,五色变化见于面部,可反映不同脏腑的病变及病邪的性质。

3。

望形态形指形体,态指姿态.望形态是通过观察病人之形体胖瘦强弱及动静姿态,以诊断疾病的方法.望形态包括:形体和姿态。

(1)望形体:指观察人形体之胖瘦强弱及体质形态等,以诊断疾病的方法。

望形体时应注意观察形体的强弱胖瘦与体质的差别。

(2)望姿态:通过观察病人的动静状态及肢体动作和体位,以诊断疾病的方法.望姿态时主要观察病人的行、坐、卧、立时的动作与体态,并应结合其他诊法进行辩证。