部编版七上历史 第7课

- 格式:ppt

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:27

第7课《战国时期的社会变化》教案【课标要求】通过商鞅变法,认识改革使秦国逐渐强大起来;通过都江堰工程感受中国古代人民的智慧和创造力。

【教学目标】1.了解战国七雄和商鞅变法,知道都江堰水利工程。

理解战国兼并战争和商鞅变法的历史影响。

2.通过启发式的教学方法,设计探究问题与学生质疑相结合,充分发挥学生的主体作用,培养学生自主学习和合作学习的能力。

3.改革促进国家强大和社会进步,但改革需要胆识和策略,要学习商鞅不畏强权、勇于改革的精神;都江堰水利工程的修建体现了中国劳动人民的智慧,激发学生的民族自豪感和爱国情感。

【教学重难点】重点:商鞅变法的主要内容、历史作用和都江堰难点:对商鞅变法的评价【教学手段】多媒体教学【教学方法】启发式教学讨论法问题探究【教学过程】导入新课:东周后期被称为战国时期(公元前475年――公元前221年)。

唐朝诗人胡曾的咏史诗《流沙》中写到“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。

”可见,这一时期战事连绵,干戈不息,社会经历了重大的变革。

当时的政治局面是怎样的?出现什么重大的变革?让我们走进第7课战国时期的社会变化。

一.战国七雄1.简述三家分晋和田氏代齐的故事。

春秋时期,晋国是一个举足轻重的大国,晋文公曾经称霸诸侯,春秋末年,晋国权力落到卿大夫手中,这些卿大夫经过长期的斗争,剩下了韩赵魏三家,三家一合计,把自己的“老板”晋国的国君废黜了,自己另起炉灶,这就是“三家分晋”。

齐国本来是姜子牙的封地,战国时期,齐国的卿大夫田氏也把自己的“老板”废黜了,自己当“老板”。

这就是“田氏代齐”。

2.观察课本第32页《战国形势图》战国七雄的地理位置,并说一说它们在地理分布上有什么特点?“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”3.战国时期有哪些著名战役?你能说说他们的故事吗?桂陵之战:桂陵之战是历史上一次著名截击战,发生在河南长垣西北。

公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。

齐王命田忌、孙膑率军援救。

《战国时期的社会变化》第一课时春秋战国时期是我国从奴隶社会过渡到封建社会的大变革时期。

经济是基础,只有生产力和生产方式的变革才是最根本的变革。

【知识与能力目标】1、掌握战国七雄的由来及战国时期的时代特征;2、掌握商鞅变法的背景、内容及作用;3、了解都江堰的建造及作用。

【过程与方法目标】1、分析并理解商鞅变法的性质;2、通过对商鞅、李冰等历史人物的评价,提高评价历史人物的能力。

【情感态度价值观目标】认识改革是社会发展的动力,适应时代的需要、用于投身改革的人,一定会受到后世的尊敬。

【教学重点】战国七雄、商鞅变法、都江堰【教学难点】战国时期的时代特征多媒体课件、相关视频、图片。

一、导入新课:教师讲述:2008年5月12日,四川的汶川地区发生了8级大地震,造成极为严重的损失。

在震区,许多建筑物倒塌,而处于震区的这一水利工程却没有损毁和垮塌。

经过专家的考察和评估,结论是整个水利工程是安全的。

人们不禁为这一建于2200多年前的水利工程感到惊叹。

这一水利工程的名称是什么?是谁建造的?起到了什么作用?二、进入新课:(一)比较历史地图,激发学史兴趣通过出示《战国形势图》回答如下问题:(1)与春秋时期相比,战国时期大国形势有什么变化?(2)“战国七雄”是指哪七个大国,它们分别在什么位置?各在哪里建都?(3)春秋时期大国晋国哪里去了,韩、赵、魏是怎么来的?“田氏代齐”又是怎么回事?(4)战国起止时间怎样?这一名称怎么来的?为什么要把这一时期称为战国?(二)讲述历史故事,阅读历史材料,感悟历史1、战国时期有许多著名战役,让学生讲述桂陵之战、马陵之战、长平之战的历史故事;2、结合教材内容归纳:与春秋时期相比,战国时期的战争有哪些重要特点?4、让学生思考:当时的人们对连绵不断的战争会有什么样的想法?他们最渴望的是什么?5、评价战国时期兼并战争的残酷性。

(三)分析历史内容,培养理解能力1、商鞅变法春秋以前,土地属于国家所有,春秋以来,由于铁农具和牛耕的推广,大量荒地被开垦出来,一些奴隶主将新开垦出来的田地变成私产并出租,他们转化为封建地主,租种地主土地的人变成农民。

本课重点识记内容1、晋被瓜分成韩、赵、魏。

2、战国七雄是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

3、公元前356年,在秦孝公的支持下商鞅变法。

4、商鞅变法使秦国的国力增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定基础。

5、公元前256年蜀郡太守李冰主持修建了都江堰水利工程。

6、都江堰水利工程修建使成都平原成为“天府之国”,也反映出了我国人民的智慧。

人教版历史部编七年级上册第7课《战国时期的社会变化》预习提纲一、战国七雄1.三家分晋:战国初年,被三家大夫瓜分2.田氏代齐:齐国由大夫田氏取代。

3.战国七雄:、、、、、、。

(东南西北到中间)4.著名战役:桂陵之战(围魏救赵)、马陵之战(减灶计)、长平之战()。

二、商鞅变法1.背景:战国时期,和进一步推广,社会不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

2.目的:为适应社会政治经济的变化,以求,在兼并战争中获胜。

3.时间:公元前356年,任用主持变法4.内容:1)政治:①确立,由国君直接派官吏治理;②废除贵族的;③改革制度,加强对人民的管理;④,禁止私斗。

2)经济:①废除,允许土地自由买卖;②鼓励,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;③统一。

3)军事:奖励,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

5.意义:①使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力。

②一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

6.各国变法改革的历史意义:各国经过变法改革,政治、经济、军事、法治等多方面都发生了大的变革,整个社会前进的步伐加速了。

三、造福千秋的都江堰1.修建者:战国时期(公元前256年)秦国蜀郡太守,在成都附近的上修建了都江堰。

2.构成:都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。

渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。

内江用于,外江用于。

3.作用:发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。

建成之后,成为沃野,被称为“”。

预习填空答案:一、晋国;韩、赵、魏;齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩;纸上谈兵二、铁制农具;牛耕;生产力;富国强兵;秦孝公;商鞅;县制;世袭特权;户籍;严明法度;井田制;耕织;度量衡;军功三、李冰;岷江;灌溉;分洪;成都平原;“天府之国”人教版历史部编七年级上册第7课《战国时期的社会变化》知识梳理一、战国七雄形成背景:春秋时期近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室的各种制度几乎完全崩溃。

七年级历史第七课知识点归纳总结在七年级的历史课程中,第七课是一节关于中国古代的课程。

本课程主要讲解了中国古代社会的形成和发展过程,其中包括了以下几个重要的知识点。

古代社会的形成和发展中国古代社会的形成和发展是一个漫长而复杂的过程。

在远古时代,原始人类通过打猎、采集和渔猎的方式生活着。

随着时间的推移和社会的变迁,古代中国人逐渐形成了农业社会。

他们开始种植庄稼、养殖动物,并建立起了一个农耕社会。

农业的发展促进了人口的增长和集体劳动的形成,社会形成了更加稳定和有序的状态。

古代中国的朝代在古代中国的历史长河中,存在着一系列的朝代。

这些朝代是按照先后顺序来划分中国历史的时期。

其中一些重要的朝代包括夏朝、商朝、西周、春秋战国、秦朝、汉朝等。

每个朝代都有其特殊的政治、经济、文化特征,对中国古代社会的发展起到了重要的影响。

古代中国的封建制度在古代中国,存在着一种重要的社会制度,即封建制度。

封建制度是指君主对地方上的领主进行封赏,使他们获得土地和农民,同时也要求领主为君主提供军队和其他贡献。

这种制度使得社会形成了等级制度,君主和地方领主之间形成了一种互为依附的关系。

封建制度在中国古代社会发挥了重要的作用,影响了社会的政治、经济和文化发展。

古代中国的科技发展古代中国在科技发展方面也取得了一系列的成就。

中国古代人民在农业、纺织、医药等方面进行了大量的探索和实践。

例如,他们发明了农具、编织机械和医疗器具,为社会发展和人民生活水平的提高做出了重要贡献。

此外,中国古代还有一些伟大的科学家和发明家,如张衡、郭守敬等,他们的贡献在科技史上占有重要地位。

总结通过这门历史课程,我们对中国古代社会的形成和发展有了更深入的了解。

古代中国社会的形成和发展过程是漫长而复杂的,但它也是我们了解和认识中国历史的重要组成部分。

了解古代中国的历史,有助于我们更好地认识今天的中国,并且对于我们的发展和成长有着积极的影响。

通过本课程,我们还学习到了古代中国的朝代、封建制度以及科技发展等重要知识点。

部编版人教版历史七年级上册:七年级历史第七课教案第7课战国时期的社会变化教案【教学目标】知识与能力:识记战国七雄的名称和大体方位,理解战国时期各国之间的兼并战争,了解这一时期的社会变化;掌握商鞅变法的背景、主要内容和作用;知道都江堰的修建概况、构造、功能和作用,从而感受中国古代人民的智慧和创造力。

过程与方法:1、通过研究社会制度的根本性变化,提高学生解释历史现象的能力。

2、通过对XXX、XXX等历史人物的评价,提高学生评历史人物的能力。

情感态度价值观:通过对商鞅变法的分析,改革是时代的需要需要,勇于投身改革的人,定会受到后世的崇敬。

学会应该从顺应历史潮流、推动社会进步的角度去认识人生的价值。

【教学重难点】1、铁农具的广泛使用,都江堰的修建。

(重点)2、商鞅变法的主要内容和历史作用。

(重点)3、我国封建社会的形成。

(难点)【法律渗透】土地法、旅游条例【导学过程】教师讲解,学生阐发会商相结合【情景导入】教师展示春秋战国时期的兼并战争的图片引入新课【讲解新课】(一)战国七雄1、战国七雄:齐、楚、秦、燕、XXX、魏、韩2、著名战争:桂陵之战(魏--齐--赵)、马陵之战(魏--齐--韩)、长平之战(秦--XXX)。

(二)商鞅变法1、商鞅变法的背景:2、商鞅变法的目的:3、商鞅变法的内容:4、商鞅变法的作用(意义):指导学生,总结归纳商鞅变法的主要内容及作用。

最后小结:战国时期,各国经过变法,封建制度逐步确立起来。

地主阶层统治代替了奴隶主贵族统治,地主阶层和农夫阶层的矛盾成为社会主要矛盾。

从此我国进入了封建社会时期。

(三)造福千秋的都江堰教师出示XXX及都江堰的幻灯片:让学生在教材中找出都江堰建筑的时间、地点、人物以及作用是如何的?讲解为什么XXX要在这个中央建筑呢?它是如何起到防洪、灌溉作用的?并了解XXX的贡献及人们对他的纪念。

【合作探究】1、商鞅变法是在什么背景下进行的?主要内容是什么?有什么作用?。

七年级历史部编版上册《第7课战国时期的社会变化》教学设计教学目标1.知道战国时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

2.通过商鞅变法,认识改革使秦国逐渐强大起来。

3.通过都江堰工程感受中国古代人民的智慧和创造力。

教学过程一、导入新课今天的故事,就从一个壶说起。

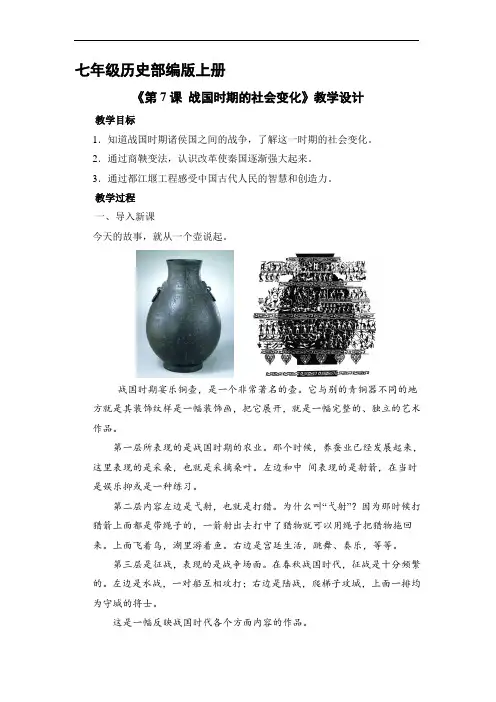

战国时期宴乐铜壶,是一个非常著名的壶。

它与别的青铜器不同的地方就是其装饰纹样是一幅装饰画,把它展开,就是一幅完整的、独立的艺术作品。

第一层所表现的是战国时期的农业。

那个时候,养蚕业已经发展起来,这里表现的是采桑,也就是采摘桑叶。

左边和中间表现的是射箭,在当时是娱乐抑或是一种练习。

第二层内容左边是弋射,也就是打猎。

为什么叫“弋射”?因为那时候打猎箭上面都是带绳子的,一箭射出去打中了猎物就可以用绳子把猎物拖回来。

上面飞着鸟,湖里游着鱼。

右边是宫廷生活,跳舞、奏乐,等等。

第三层是征战,表现的是战争场面。

在春秋战国时代,征战是十分频繁的。

左边是水战,一对船互相攻打;右边是陆战,爬梯子攻城,上面一排均为守城的将士。

这是一幅反映战国时代各个方面内容的作品。

二、讲授新课目标导学一:战国七雄1.社会背景:经过春秋300年纷争,大部分诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室统治彻底崩溃。

“以力假仁者霸,霸必有大国;以德行仁者王,王不待大。

”——选自《孟子·公孙丑上》2.赵韩魏三家分晋齐景公废长立幼政局不稳。

田乞趁机政变,操控齐国朝政。

前386年田和被周王册命齐侯,取得合法地位。

3.战国七雄简表4.材料研读:史书记载西周初年有800多个诸侯国,到了春秋初年,还剩170多个,而到战国初期只有十几个诸侯国了。

在争霸与兼并的过程中,国家逐渐走向统一。

5.战国时期的社会特征春秋时期,大的诸侯国兵力也不过六、七万人。

而在战国时期,随着战争的规模越来越大,军队人数成倍增加,如秦、楚两国兵力都达百万,齐、赵、魏、韩、燕等国的兵力也都有数十万。

苏秦游说六国合纵抗秦,身任六国宰相,苏秦以一己之力促成山东六国合纵,使强秦不敢出函谷关十五年,又配六国相印,叱咤风云。

四、战国时期的社会变化知识点 1.战国七雄歌谣记忆:“战国七雄的名称及位置”:齐楚秦燕,东南西北分四方;赵魏韩,从北到南居中央。

1.形成过程(1)三家分晋:战国初年,晋国被韩、赵魏三家大夫瓜分。

(2)田氏代齐:齐国由大夫田氏取代。

(3)当时的诸侯国有十几个,其中齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国的势力较强,史称“战国七雄”。

春秋时期曾经称霸的诸侯国在战国时期依然称雄的有:齐国、楚国、秦国。

2.社会特点:此时的诸侯各自为政;七国相互之间展开大规模的战争,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

3.著名战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战等。

4.影响:战国中期以后,魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起,其中秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

知识点2.商鞅变法1.背景(1)战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高。

(根本原因)(2)各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

↓各国经过变法改革,封建社会制度逐步确立起来,地主阶级的统治代替了奴隶主贵族的统治,加速了整个社会前进的步伐。

2.地位:在各国的变法中,秦国的商鞅变法成效最大。

3.时间、人物:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

4.内容5.作用:使奉国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

知识点3.造福千秋的都江堰都江堰不仅是一个灌溉工程,也是一个防洪工程。

它是古代人与自然和谐发展的典例。

【重点难点讲解】知识拓展1.春秋时期、战国时期战争的不同知识拓展2.商鞅变法的作用知识拓展3.商鞅变法成功的原因和启示1.原因:秦孝公的支持;得民心;讲求诚信;符合历史潮流;商鞅具有献身精神和顽强毅力。

2.启示:(1)改革是实现经济发展,国家富强社会进步的重要途径。

只有顺应时代潮流,进行改革国家才会有光明前程。

(2)改革会遇到各种阻碍,如旧势力、旧习俗的阻挠和反对,会付出沉重代价,必须坚持不懈,克服重重阻力,以取得成功。

《战国时期的社会变化》教材分析春秋战国时期是我国从奴隶社会过渡到封建社会的大变革时期。

经济是基础,只有生产力和生产方式的变革才是最根本的变革。

教学目标【知识与能力目标】1.了解战国七雄和都江堰水利工程。

2.知道商鞅变法的内容和作用。

【过程与方法目标】认识到秦国是通过改革强大起来的,提高对都江堰水利工程的认识。

【情感态度价值观目标】1.感受中国古代人民的智慧和创造力,激发学生的民族自豪感。

2.改革促进国家强大和社会进步,通过对商鞅变法的分析,认识到改革是时代的需要,要学习商鞅与时俱进、大胆创新、勇于实践的精神。

教学重难点【教学重点】商鞅变法的内容和作用【教学难点】商鞅变法的背景、都江堰的构造及功能课前准备1.多媒体课件;2.学生完成相应预习内容。

教学过程:一、激趣导学社会上的变化从春秋到战国是一个由浅入深的时间,采取复习式导入。

“春秋”源自于孔子整理修订的鲁国编年体史书《春秋》。

由于《春秋》记载的历史时期与东周前期历史发展相当,所以历代史学家就把东周前期称为春秋时期。

战国这一名称又是怎么来的呢?战国:公元前475年~公元前221年,源自西汉刘向编注的《战国策》,因各个诸侯国战争频繁、争夺激烈而得名。

二、讲授新课(一)争霸战争请同学们观察两幅地图,思考春秋初期到春秋后期,诸侯国数量发生了什么变化。

提示:对,就是数量逐渐减少,那么经过春秋近300年的纷争,诸侯国的数量不断减少,小国不断地被大国兼并。

这些看起来减少的诸侯国,都是在一次次兼并战争中消失的。

我们继续来观察地图,春秋后期的诸侯国与战国形势图思考,春秋霸主中的晋国在战国时出现了什么变化?春秋时的霸主晋国消失。

那么去哪里了呢?请同学们阅读教材,第31页第一段,找出,晋国发生了什么情况。

【设计意图】通过图片中的信息对比,分析诸侯国数量的变化,培养学生获取知识的能力。

1.韩赵魏三家分晋:“公室”是指诸侯国国君,代表旧贵族势力。

“私家”是指诸侯国内卿大夫,代表新兴势力。

七年级上册历史第7课战国时期的社会变化练习题(含答案)一、选择题1. 周平王东迁后,周王室的统治力大减,诸侯国势力崛起且操控政治局面,由春秋时期的众多诸侯国变为战国时期的十几个诸侯国,主要的只有7个。

春秋时期到战国时期发生这一变化的主要原因是()A.该时期长期爆发兼并战争B.该时期产生了新兴地主阶级C.该时期各国都进行了改革D.该时期各国疆域得到拓展2. “春秋一霸谢幕去,战国三雄傲世立。

风云际会龙虎斗,华夏进入战国期。

”这首历史歌谣中的“春秋一霸谢幕去,战国三雄傲世立”指的是哪一历史事件()A.三家分晋,赵、魏、韩建立B.田氏代齐,中国历史进入战国时期C.晋国灭亡,春秋结束D.战国七雄形成,中国进入封建社会3. 某中学刚调来一位风趣的历史老师,她在自我介绍时说:“我与战国有缘,我的姓是战国七雄中最西边的一个诸侯国的名称,我的名是战国七雄中最北边的一个诸侯国的名称。

”由此可知,这位老师的名字是()A.秦燕B.秦楚C.齐楚D.齐燕4. 春秋时期,晋楚城濮之战,晋军最多不超过2万,楚军也不超过4万。

而至战国时期,魏国在马陵之战中动用“十万之军”,长平之战中秦国坑杀赵军俘虏40多万。

这直接反映了战国时期()A.人口迅猛增长B.战争规模很大C.武器更加先进D.周王权威下降5. “事在四方,要在中央。

圣人执要,四方来效”出自《韩非子》,商鞅变法的主要内容中最符合这一主张的是()A.确立县制B.允许土地自由买卖C.按军功授爵赐田D.改革户籍制度6.下图是上海博物馆的镇馆之宝,该文物是商鞅变法推行哪一措施的历史见证()A.鼓励生产B.加强刑罚C.统一度量衡D.推行县制知识点3造福千秋的都江堰7.举世闻名的都江堰水利工程在“5·12”汶川大地震中,除鱼嘴部分有轻微损坏外,其余基本完好。

该工程建造于()A.春秋时期B.战国时期C.秦朝时期D.西汉时期8.作家余秋雨曾经写道:“就在秦始皇下令修建长城的数十年前,四川成都平原上已经完成了一个了不起的工程……它至今还为无数民众输送涓涓清流。

部编版七年级上册历史第7课《战国时期的社会变化》课堂笔记战国时期的社会变化导入今天我们将学习的是《战国时期的社会变化》,这是中国历史上一个非常重要的时期,也是一段非常特殊的时期。

在这个时期,中国发生了许多的变化,给中国历史和社会带来了深远的影响。

在这节课中,我们将一起来了解这个时期发生的一些重要变化。

一、战国时期的基本面貌1.国家的形成在春秋时期,中国分裂成了许多小国家,其中有一些非常强大,比如齐、楚、韩和秦。

但是,随着时间的推移,这些国家之间的矛盾和争斗越来越激烈,最终导致了秦国的统一。

在战国时期,中国的国家形成了一种比较特殊的状态,就是七个国家都相互独立,互相之间保持了一种平衡状态。

这七个国家是:齐、楚、魏、赵、燕、韩和秦。

这种状态被称为“分裂割据的局面”。

2.社会的动荡与变化在战国时期,中国的社会发生了许多的变化,这些变化产生了深远的影响。

其中最重要的变化之一就是土地私有制的形成。

在这个时期,农民开始拥有自己的土地,并且开始和贵族和官僚们展开争斗,争夺土地的产权。

这种现象被称为“土地革命运动”。

3.军事的变革在战国时期,军事的形势也发生了很大的变化。

最重要的变化之一就是战争方法的改变。

在这之前的春秋时期,中国的战争方法主要是靠步兵和战车,但是在战国时期,军队开始发展出新的战争方法,比如火器和骑兵等。

二、秦国的崛起1.秦国的历史背景在战国时期,秦国是最为强大的国家之一,它的历史十分悠久。

秦国的建立可以追溯到商朝时期,是中国历史上最早的国家之一。

2.秦国的优势秦国在战国时期之所以能够成为最强大的国家之一,是因为它有着许多的优势。

首先,秦国有着非常强大的军队,这是因为秦国的军事改革非常彻底,军队的组成也比其他国家更加规范。

其次,秦国还采取了许多有效的措施来发展经济,比如开凿渠道和建造道路等。

这些措施使得秦国的经济比其他国家更加发达。

3.秦国的扩张在春秋时期和战国时期,中国的领土非常分散,每个国家都只掌握着一小部分的土地。