竞争理论综述

- 格式:pdf

- 大小:195.47 KB

- 文档页数:8

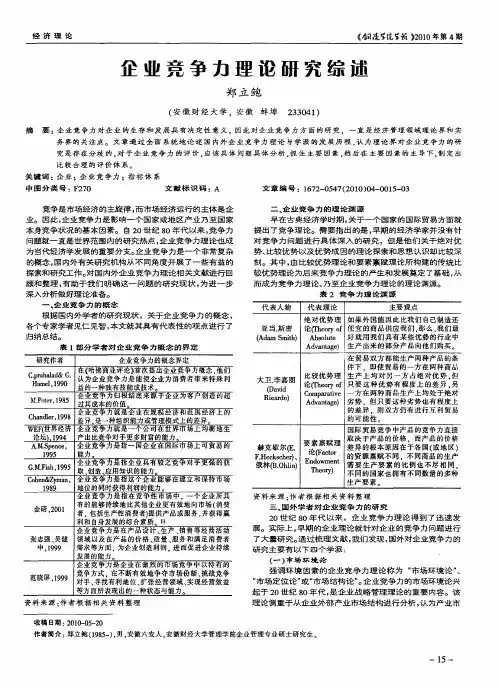

基于资源与能力的竞争力理论研究综述摘要:0世纪90年代以来, 企业的核心能力战略成为学术界和工商界关注的焦点;核心能力战略兴起的背后, 实际上是竞争力理论的复兴与发展;沿着竞争力理论的历史发展轨迹, 对基于资源与能力竞争力理论进行了理论综述, 归纳为企业内在成长理论、企业资源基础理论以及企业能力理论3个流派, 为竞争力理论研究和企业发展实践提供了理论基础;关键词:竞争力; 资源; 能力竞争力理论可以被认为是一个应用最新经济、管理和社会发展理论的综合的应用科学体系, 主要涉及3 个方面的问题: ①竞争优势之源是什么, 即什么带来了竞争优势; ②竞争优势之“源”是通过什么样方式表现出来的, 即“源”与企业绩效之间的内在逻辑关系是什么; ③如何才能保持竞争优势, 即要回答竞争优势的“可持续性问题”;竞争力理论存在于经济学与企业战略管理两大研究领域;经济学侧重于对竞争优势的经济分析, 从理论上探究什么是竞争优势之源; 而战略管理理论,则主要从企业经营实践角度出发, 为经营战略决策提供依据;从历史发展看, 竞争力理论可以归纳成以环境为基点的经典战略管理理论、以产业市场结构分析为基础的竞争理论、基于资源与能力的竞争理论、企业创新理论和基于评价方法的竞争力理论5个方面;自20 世纪80 年代以来, 企业战略管理理论的研究重点从市场定位, 逐步转移到企业竞争优势的获得和保持上来, 并由此产生了企业的内在成长理论, 进而逐渐演化为两个相互独立又互为补充的学派, 即资源学派和能力学派;本文对此进行理论综述, 以期为竞争力理论研究和企业发展实践提供有益的帮助;一、企业内在成长理论资源与能力学派的起源可以追溯到马歇尔Marshall A , 1925 所提倡的企业内部成长观点和他所提出的企业知识基础理论;他认为由于专业化分工导致企业内部出现新的协调问题, 因而技能、知识和协调不断增加产生新的内部专门职能, 企业内部会发生伴随生产进程的公开知识积累, 从而推动企业不断进化;同时每个行业是由一系列异质企业所组成的, 单个企业的成长、衰退是经常性的, 但一个行业则可以经受长期的波动平稳地向前发展;张伯伦Chamberlin E, 1933 和罗宾逊Robinson, 1934 重点研究了企业的异质性heterogeneity 认为, 特有的资产或能力是使企业处于不完全竞争状态, 并获取经济租金的重要因素;钱柏林列举了企业的几种关键资源, 如技术能力、品牌知名度、美誉度、管理者独立工作能力、与他人合作能力、商标和专利等, 被广为引用;后马歇尔主义者佩罗丝Penrose E, 1959 提出企业内在成长理论, 极大地发展了马歇尔“内部经济”的思想;她认为被新古典企业理论视作“黑箱”的企业资源和能力是构成企业经济效益的稳固基础;企业是一个生产性资源的集合体, 企业内部存在着通过知识积累以拓展生产领域的机制, 而且这种知识积累是一种内部化的结果, 节约了企业稀缺的决策能力资源, 新的管理者才能释放出解决新问题、促进企业成长的能量;理查德森Richardson GB, 1972 把注意力集中于马歇尔的“外部”问题, 提出企业间协调的知识基础理论, 补充了科斯和威廉姆森关于市场与企业相互替代的交易费用理论, 同时又发展了企业内在成长理论;他认为企业的合作和关系成为一种非常重要的产业组织方式, 是因为企业的内部组织从根本上说是协调“互补性活动”的结果;合作性协调的基本内涵是协调企业各方的能力;组织间协调是界于市场与企业之间的第三种协调机制, 协调需要的专门能力是通过逐渐学习积累的;“企业内在成长理论”在20 世纪80 年代获得了长足发展, 在战略管理领域及企业理论界、产业经济学界得到了广泛的应用, 并成为企业竞争力理论的一个重要基础;1984 年, 随着沃纳菲尔特Wernerfelt B 在美国战略管理杂志上发表“企业资源学说Aresou rce2based view of the f irm ”一文, 企业能力理论分化为两个相对独立又互为补充的流派, 这两个流派都是建立在企业内在成长理论的基础上, 并为企业内在成长论的深入发展做出了突出的贡献;其中一派是资源基础理论, 它以沃纳菲尔特及其发表的企业资源学说为起始标志; 另一派则延续能力理论对于企业能力的关注, 提出了核心能力和动态能力学说, 我们称之为能力学派;二、企业资源基础理论资源是指企业所拥有的各种要素, 包括有形资源如设备、厂房、人员、土地和资金等及无形资源如商标、公司形象和文化等;在资源的差异能够产生收益差异的假定下, 企业资源基础观认为企业之所以赢利, 是因为企业内部有形资源、无形资源以及积累的知识在企业间存在差异, 资源优势会产生企业竞争优势, 企业具有的有价值性、稀缺性、知识性和不可复制性以及以低于价值的价格获取的资源, 可以产生成本低或差异化高的产品, 是企业获得持续竞争优势以及成功的关键因素, 企业竞争力就是这些特殊的资源;因此, 企业的竞争优势来源于企业的内部, 依赖于企业的异质性的、稀缺的、非常难于模仿的和高效的专有资源; 企业有不断产生这种资源的内在动力, 可保持企业的竞争优势的不断形成和这些专有优势资源的不断使用;科利斯Co llis D J , 1995 和蒙哥马利Mon tgom ery, 1995 在“资源竞争: 90 年代的战略”一文中提出, 企业资源观是建立在波特的竞争策略与核心能力竞争两种策略方法基础上的;企业是实体资产、无形资产及能力三大素质的组合, 企业的资产与能力决定企业的效率与成效, 拥有最佳且最适当资源的企业比竞争对手表现得更佳或成本更低,从而成功;企业中长期发展和竞争优势依赖于企业自身构建、培育和拥有的特殊资源和能力, 企业竞争策略的研究重点就是一家企业的资源如何在动态的竞争环境中左右企业的表现;有竞争价值的企业资源有形、无形、能力与基本市场力量的动态相互作用表现为稀有性、专用性、需求性 , 决定某一资源或能力的价值;尽管同属于资源学派, 但他们对于资源所包含内容的不同理解, 又形成了不同的资源观;普拉哈拉德P rahalad C K, 1990 等人认为竞争资源是“组织中的积累性学识、特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”, 因而他们认为协调与有机结合的学识是主要资源, 能力与知识似乎没有太大区别, 都被视为一般资源; 巴尼Barney J B, 1991 也认为能力与资源是同一回事,企业的资源还包括人力资本以及组织资本的正式与非正式资源;另外, 还有一种资源观是将社会资本纳入其中;他们认为, 社会资本能够为企业提供收益;三、企业能力理论企业能力理论的出现源于现代企业理论的局限性, 以科斯Coase R H, 1937 理论为基础的现代企业理论将最小分析单元扩展到所有企业, 打开企业这个黑匣子, 提出产权理论、交易成本理论和委托代理理论等;然而, 现代企业理论并不能很好地解释现实中的诸多现象,忽略了作为社会经济组织的企业具有独特的“生产特征”; 无法有效解释企业实践活动中一些重要现象, 如企业运用外部资源从事过度负债经营活动;企业能力理论的兴起同时源于主流管理理论的缺憾;管理学发展历程中, 18 世纪中后期到19 世纪末期强调经验管理, 20 世纪初至20 世纪40 年代信奉科学管理, 20 世纪60 年代末至20 世纪70 年代崇尚战略管理;到20 世纪80 年代初, 波特的竞争战略理论和企业竞争力理论成为管理学的主流理论;然而, 波特5 种竞争力模型不能突破把企业视为“黑箱”的局限, 他以产业作为研究对象, 没有很好地站在企业成长的角度, 分析企业竞争战略的制定和实施, 在指导企业竞争力的实践中仍显得乏力;为此, 一批企业理论和战略管理研究学者提出,必须重新认识和分析企业, 寻求一种全新的理论, 以更好地说明: 企业是什么企业竞争优势的源泉是什么企业如何保持持续的竞争优势研究者把归宿点归于企业所拥有的特殊能力distinctive competence , 从企业内在成长的角度分析企业;进入20 世纪90 年代后, 一种全新的企业理论——企业能力理论competence theory of the firm 应运而生;能力学派认为能力是企业有效使用资源, 并使其相互作用, 从而产生新的能力与资源的能力, 其本质是组织在某一方面的知识, 是确定资源组合的生产力; 企业能力理论主要研究企业的能力分工,认为企业中蕴涵着一种特殊的智力资本, 确保企业以自己特有的方式更有效的从事生产经营活动;企业能力观有3 层含义: ①企业的核心是企业所拥有的竞争力, 其本质是一个能力体系; ②积累、保持和运用能力开拓产品市场是企业长期竞争优势的决定性因素; ③企业的能力储备决定着企业的经营范围, 能力的差异是企业持久竞争优势的源泉;企业能力理论包括核心能力理论、基础能力理论、动力能力理论以及基于流程的能力理论等;1. 核心能力理论普拉哈拉德P rahalad C K 和哈默Ham el G于1990 年在哈佛商业评论上提出,“就短期而言,企业产品的质量和性能决定了企业的竞争力, 但长期而言, 起决定作用的是造就和增强企业的核心能力”;他们认为核心能力co re competence“是组织中积累性学识, 特别是关于如何协调不同生产技能和有机结合各种流派的学识”;核心能力分为3 种主要类型: ①市场通路能力, 包括品牌发展管理、市场营销、分销与后勤、技术支持等, 帮助企业尽可能贴近顾客; ②与诚信有关的能力, 如质量管理、产品时间周期、供货的及时性和存货管理等能力, 使企业比竞争对手做得更快、更具柔性和可靠性; ③与功能有关的能力, 包括能够使企业提供独特性的产品或服务的技术及能够提供使顾客获得与众不同利益的产品的各项技术;核心能力理论认为并不是企业所有的资源、知识和能力都能形成持续的竞争优势,只有当资源、知识和能力同时符合珍贵能增加企业外部环境中的机会或减少威胁、异质企业独一无二的,没有被当前和潜在的竞争对手所拥有、不可模仿其他企业无法获得的、难以替代没有战略性等价物的标准时, 它们才成为核心竞争力, 并形成企业持续的竞争优势;在核心能力的管理方面有4 个关键任务, 即选择核心能力、构造核心能力、配置核心能力和保护核心能力;核心能力理论可以概括为4个方面: ①企业本质上是一个能力的集合体; ②能力是对企业进行分析的基本单元; ③企业拥有的核心能力是企业长期竞争优势的源泉;④积累、保持和运用核心能力是企业的长期根本性战略;关于核心能力与其他战略观点的联系, 普拉哈拉德和哈默认为核心能力是竞争优势的源泉, 但不是所有竞争优势都是核心能力;产业竞争的观点着重于终端的产品或服务, 而能力的观点着重于潜在后面的能力; 市场位势竞争策略分析的是终端产品与服务之间的竞争问题, 核心能力分析的是企业之间的竞争问题; 以产品特性为定义单位的战略业务单元, 限制了发掘潜在机会的视野, 而核心能力有助于发现进入新领域的机会和有效资源配置; 传统市场份额主要是指品牌份额与终端产品份额, 核心能力份额虽不好测量, 但可以通过核心产品份额来研究;核心产品介于能力与终端产品之间, 建立核心产品份额是建立核心能力份额的途径之一;2. 基础能力理论桑切斯Sanchez R 和黑恩Heene A 等人在核心能力基础上, 提出综合动力性的、系统性的、认知性的和整体性的能力概念, 把基础能力作为研究竞争战略的基本理论框架;能力是为帮助组织实现目标协同各种资源配置的组织能力, 即能力的“知识观”knowledge-based view 或知识资本 intellectual capital;能力理论认为作为战略变化动力的管理者认知和组织学习的能力, 决定了个体企业的资源禀赋与决定工业结构的资源积累禀赋;一个产业的企业在关键资源市场与产品市场的竞争与合作的同时存在并相互作用;强化企业的能力有两种途径: 能力的构建使现存资产与能力获得数量变化的过程与能力的杠杆作用运用现有能力满足现有或新的市场机会;基础能力理论认为企业应该把能力作为一个开放系统来管理, 重视企业网络和联盟的作用, 快速配置临时资源链以获得短期市场机会的竞争优势;基础能力理论认为产业组织理论、基础资源理论、核心能力理论均提出了获得竞争优势的必要条件, 而不是充分条件, 企业不应仅仅被描写为原有经济实体或资源的积累体, 而应被看做是一个有适应能力和变异的有机体, 一个有自我组织能力的系统;组织的一致性就是对作为系统的企业所有要素进行排队组合, 创造出在全企业得到支持的战略目标与战略手段;基础能力理论提出能力的动力性;能力的动力性是环境与组织的变化与共同进化的动态性, 是形成能力和基础能力理论的主题, 其分析包括企业内人员与团队的相互作用、企业与企业外资源提供者的相互作用、企业与顾客的相互作用、竞争对手与竞争伙伴的相互关系;复杂动态的环境造成了不确定性, 使管理者的认知产生了局限性;管理者的认知差异反应在制定目标与整合、配置资源的差异, 进而使拥有和使用相同资源的企业出现能力的差异;要对复杂且具有差异的实现战略目标的资源从整体上进行管理, 实现对能力构建和发挥能力的杠杆作用;知识与技能资源是关键的变量资源, 企业学习及获得新能力的能力对在动态的市场中获得竞争优势起着决定性的作用;3. 动力能力理论提斯Teece D T , 1997 提出了动力能力理论;该理论实际上是基础能力理论关于能力动力性思想的进一步的延伸;提斯认为资源和能力并非是一个分析性的问题, 资源是“粘性的” sticky , 企业所拥有的特异资源并非能随意改变或更新, 而是依赖路径演化;企业的资源可以分为4 个层次: 企业购买的生产要素和获得的公共知识, 这是企业的基础, 但由于非企业专有, 因而不能作为企业的战略要素; 企业的专有资产, 如商业秘密、生产秘诀和特殊的生产工艺等, 由于融入了企业的无形知识, 因而非常难以复制和模仿; 将企业的生产要素和专有资产有机地整合起来的组织与管理活动, 这是企业长期生产经营过程中形成并固定下来的专有活动, 使企业比市场更有效率, 具有很强的经济性;与竞争对手比有显着优势的能力, 就是企业竞争优势的来源; 对于目前激烈变化的环境来讲, 能力也必须不断地创新, 企业动力能力就成为最关键的能力;动力能力理论强调为适应目前激烈变化的外部环境, 企业必须不断获取、整合, 具有能确认内外部的行政组织技术、资源和功能性的能力;动力能力可以在给定的路径依赖和市场位势条件下, 不断获取新的竞争优势;动力功能理论分析的单元不仅是笼统的资源, 而且是有利于维持动力功能的组织过程专有资产状况和获得资源与能力的路径;4. 基于流程的能力理论波士顿顾问咨询公司的斯托克Stalk G, 1992和舒尔曼Schulman L E, 1992 等人认为成功的企业极为注意行为方式, 即生产能力的组织活动和业务流程, 并把改善这些活动和流程作为首要的战略目标, 企业成功的关键不仅仅在于核心竞争力;每个企业都必须管理一些基本业务流程, 如新产品的实现, 从原材料到最终产品, 从营销、订货, 到实现产品价值;每个流程都在创造价值, 每个流程也都要求部门间的协同配合;因此, 尽管各个部门可能拥有自己的核心能力, 但是关键在于管理这些流程, 使之成为竞争能力;管理者应把自己的管理重点放在支持这些能力的基本设施以及员工的培训上;企业为培养这种能力, 必须考虑以下4 个原则: ①公司战略的基础不是产品和服务,而是业务流程; ②竞争的成功取决于将公司的关键流程转换为能为顾客提供较高价值的战略能力; ③公司通过对支持基本设施做战略投资来获得这些能力, 这些设施连接传统的战略经营单位和部门, 并超越了这些单位和部门; ④由企业最高管理者来协调部门;四、企业资源理论与能力理论的异同企业资源理论与能力理论产生的理论基础相同, 都假设企业是异质的, 企业是资源和能力的集合体, 都从企业内部和内在发展出发来分析企业和市场;持续竞争优势是两派的共同研究主题;企业间效率差异产生的原因在于企业所拥有的资源和组织能力在本质上有差异, 有些企业可以依靠特殊资源和能力在相当长的时间内获得稳定的超额收益, 从而建立和维持企业持久的竞争优势;因此, 积累和利用这种具有差异性的资源和组织能力来开拓市场,是企业长期竞争优势的决定性因素;两派都认为企业资源和组织能力的建立是一种动态性机制;企业竞争优势的形成、巩固、创新和变革, 同企业资源和组织能力的形成、积累、维持和淘汰有着非常密切的关系;企业资源和组织能力最终决定企业的边界, 即企业经营的纵深程度和横向多角化程度, 是由企业的能力和资源决定的;基于资源理论与能力理论研究的重点略有不同;两派都试图打开企业这个“黑箱”, 但在资源和能力对于竞争优势的作用机制上, 二者却有着不同的解释: 资源学派强调有价值、稀缺、不可完全模仿、不可完全替代的战略资源是持续竞争优势之源; 而能力学派则认为企业的核心能力是竞争优势的源泉;资源学派将核心能力作为企业资源的一部分; 而能力学派则强调对资源的配置和整合能力是核心能力的一部分;总之, 企业资源理论与能力理论尚需进一步接受和综合其他的理论, 将理论与实践联系起来, 从企业外部实证和经验模型, 与更多的企业内部研究结果进行综合, 要联系实际对决策、能力的建设、资源的配置、知识的创造及其他企业的关键的过程进行研究;特别要重点研究知识管理与信息技术对企业资源基础理论及能力理论的影响;。

姓名蒋雯露学院公共管理学院专业行政管理(体育)0801学号3080101676浅谈企业竞争战略理论的文献综述及启示摘要:经营战略的理论是高度发达和广泛传播。

企业世界有坏战略的例子。

影响每个战略家的贡献的因素是人脑。

洞察从关于行为的经济用于解释做在企业世界和有害投资决定的坏决定特别是做。

我们的脑子被编程使一种感受过分自信。

脑子是特别过分自信的它的能力做准确估计。

精神会计弥漫保守和合理的公司会议室。

现状偏心、反感到损失和捐赠作用对恶劣的战略决定贡献。

停住可以是为战略家的一个强有力的工具。

特别当它是成为的问题停住到过去时,停住可以是危险的。

人们倾向于过高估计其他分享他们的意图、信仰和经验是错误公众舆论作用的程度。

错误公众舆论经常带领战略家俯视重要威胁对他们的公司和坚持以被注定的战略。

一:文献翻译:Hidden flaws in strategy错误公众舆论罐头洞察从关于行为的经济解释为什么好董事支持坏战略?在几乎40年以后,经营战略的理论是高度发达和广泛传播。

作早期工作在工作在院旁边例如迈克尔E。

搬运工和亨利Mintzberg在好战略建立了富有的文学。

多数高级主管在它的原则被训练了,并且大公司有他们自己熟练的战略部门。

企业世界遗骸的乱丢以坏战略的例子。

为什么?当非常技术是可利用的时,什么使首席执行官后面他们?有缺陷的分析,过份志向,贪婪,并且其他公司恶习是可能的原因,但是这篇文章不试图探索所有。

相反,它看影响每个战略家的一个贡献的因素:人脑。

脑子是一种精采器官。

科学家通过脑子映射的技术揭露更多它的内在工作,[1]对它令人惊讶的能力的我们的理解增加。

但脑子不是我们有时想象的合理的计算机。

在千年它的演变期间,它开发了捷径、简单化、偏心和基本的坏习惯。

有些在非洲的savannas也许帮助早期人生存(“如果它看似角马,并且所有的人追逐它,它必须是午餐”),但他们今天制造问题为我们。

相等地,某些脑子的缺点也许起因于教育和社会化而不是自然。

竞争理论的发展与演变过程摘要竞争理论作为经济学的核心理论,经历了漫长而曲折的演变过程。

古典竞争理论和均衡竞争理论都是从静态角度来分析竞争,因此可归类为古典竞争理论。

继而,克拉克实现了竞争理论由古典竞争理论向现代竞争理论的过渡。

同时对竞争目的与竞争手段的分歧促成了马克思竞争理论与西方竞争理论的分化。

西方竞争理论代表性学派哈佛学派、芝加哥学派、新奥地利学派等现代竞争理论着重与在动态环境下研究竞争。

各学派的竞争理论各有自己的合理之处,同时也都存在着不同的缺陷。

对这些理论进行分析和评述,对促进竞争理论的进一步发展和完善,具有重要的理论意义和现实意义。

关键词:竞争;古典;竞争理论;现代竞争理论SUMMARYCompetition theory as the core of the theory of economics,through a long and tortuous process of petitive equilibrium theory and the classical theory of competition are from the perspective of static competition,it can be classified as classical theory of competition.Then,Clark realized the transition from the classical theory of competition competing theories to modern competition theory.The purpose of the competition while disagreements and competition means competition contributed to the differentiation of Marxist theory and the theory of the West competition.Western competition theory representation School Harvard School,Chicago School,the new modern Austrians competition theory focuses on research and compete in a dynamic peting theories of various schools have their own reasonable place,but also there are different defects.These theoretical analysis and commentary,to promote the further development and improvement of competition theory has important theoretical and practical significance.Key Words:Competition;classical;competition theory;modern competition theory前言竞争理论作为经济学的核心理论,经历了漫长而曲折的演变过程,历久弥新的竞争理论体系源自古典学派的竞争理论(王振峰2006)。

有关竞争力问题的理论综述竞争力是指一个个体或组织与其他个体或组织在市场上互相竞争的能力。

在当今全球化的经济环境中,竞争力对于一个国家、一个企业乃至个人都至关重要。

本文将对竞争力的定义、重要性和影响因素进行综述,以加深我们对竞争力的理解。

竞争力的定义竞争力可以从不同的角度进行定义。

从市场角度看,竞争力是指一个企业能够有效地与其他企业在市场上竞争并获得优势地位的能力。

从国家角度看,竞争力是指一个国家能够在全球经济中与其他国家竞争并实现持续发展的能力。

从个人角度看,竞争力是指一个个人在职场上竞争的能力,包括知识与技能、工作态度等方面。

竞争力的重要性竞争力对一个国家、一个企业和个人都具有重要意义。

对于国家来说,竞争力决定了国家的经济发展和国际地位。

一个竞争力强的国家可以吸引外资,提高国际竞争力,从而推动经济增长。

对于企业来说,竞争力直接影响企业的市场地位和盈利能力。

一个竞争力强的企业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,并实现可持续发展。

对于个人来说,竞争力决定了个人在职场上的竞争能力和职业发展前景。

一个具备竞争力的个人可以获得更好的就业机会和更高的工资待遇。

竞争力的影响因素竞争力的形成有许多因素,包括经济环境、技术创新、人力资源和企业管理等。

经济环境是影响竞争力的重要因素之一。

一个稳定、开放和透明的经济环境有利于发展竞争力。

稳定的经济环境可以吸引外资和鼓励企业创新,促进经济增长。

开放的经济环境可以增加国际竞争力,提高企业的市场份额。

透明的经济环境可以减少腐败和不公平竞争现象,增强竞争力。

技术创新是提高竞争力的重要手段。

技术创新可以提高产品质量和生产效率,降低成本,增加企业的市场竞争力。

新技术的应用可以改变产业格局,培养新的竞争优势。

技术创新还可以推动产业升级和转型,增强企业的持续竞争力。

人力资源是企业竞争力的核心因素。

一个拥有优秀人才的企业可以在市场竞争中具备更强的竞争力。

拥有具备专业知识和技能的人才可以提高企业的创新能力和市场适应能力。

从资源到能力:竞争优势战略的一个理论综述推荐文章正确估计形势,把握调控重点热度:“逆城市化”趋势下中国村镇发展的机遇热度:环渤海经济圈发展战略研究热度:浅谈自主创新是国家发展战略的核心热度:产业整合――西部工业化道路选择热度:战略的实质是在企业的资源、能力与环境之间保持均衡。

寻求竞争优势是企业在发展过程中战略定位的关键。

本文通过对早期贸易理论中的比较优势理论、80年代的产业经济学的结构分析以及90年代的基于能力竞争的理论演进的分析,试图说明企业的持续优势和增长的动力越来越依赖于无形的能力优势。

一、竞争与战略的理论演变战略来源于竞争,而竞争来源于生物学的法则。

在生命的演变过程中,一些生命机体变得越来越复杂,他们开始为了必要的生存资源而展开竞争,并使自己的身体结构发生变化以适应变化了的环境。

一些物种可能被另外一些物种所取代,或者成千上万物种在消失的同时又有更多新的物种产生,这就是物种的多样性。

多样性使得各种物种具有差异性,以便获得在特定领地里的优势,从而保持生态系统的平衡,这与资源的有限性有关。

按照达尔文的自然选择法则,远古的自然竞争是没有战略的,竞争者能以概率机会获得自己生存必须的资源组合,竞争的排他性原理(Competition Exclusion)说明只有不同种类的物种才能以相同的生活方式共存。

这一模式同样存在于商业竞争中,企业为了使自己变得比竞争对手更为强大,其结构特征和行为模式会不断地调整以适应竞争环境的变化。

如果每一个企业都是无限地增长,那么在一个有限的地球上,整个市场规模的增长也是无限的,而这种情况在实践中是决不会发生的,所以竞争永远是此消彼长的,具有替代性。

如何用物种进化的原理去解释竞争者是如何达成均衡状态的呢?高斯的动物生存试验的结果告诉我们:每一个经营者只有保持自己的差异以便有独特的优势才能生存下去,差异的要素包括产品价格、产品功能、购买时间和地点的便利性,甚至有时候只是消费者对产品的一种感觉。

有关竞争力问题的理论综述有关国家竞争力的观念经历了一个不断的演化修正过程,测度方式也与时俱进。

古典经济学者主要以资源拥有数量衡量或比较国家间竞争力,早期的比较优势理论即在于尝试阐释国家间如何竞争。

然而,经济学家渐渐明白仅靠资源拥有量的比较并不足以给出令人信服的解释。

进入20世纪,从熊彼特到波特等更多学者的理论贡献使我们进一步了解了竞争力的意义。

一、当代关于竞争力问题的各种学说(一)创新说熊彼得(J.A.Schumpeter)在1934年所著的《经济发展理论》一书中提出了经济创新的概念,他认为:“创新”是指“企业家实行对生产要素的新的结合”,它包括以下五种情况:(1)引入一种新的产品或提供一种产品的新质量;(2)采用一种新的生产方式;(3)开辟一个新的市场;(4)获得一种原料或半成品的新的供给来源;(5)实行一种新的企业组织形式。

创新的产生离不开对知识和技术的投资。

若是竞争对手无法迅速察觉新的竞争趋势,最先发明创新的企业可能因此改写彼此的竞争态势。

新技术、客户新需求、新的产业环节、压低上游成本、政府法令规章的改变等都是造成竞争优势改变的因素。

著名的管理学大师波特教授也很看重创新在企业取得竞争优势时所扮演的角色。

他所谓的创新不仅指技术上的改善,而且指做事方法的改进,比如新的促销方法、新的组织方式。

一个企业在竞争对手没有觉察的情况下,首先采用创新观念,很可能由此而改变双方的竞争优势。

波特认为,进入国际市场中进行竞争的企业,在创新时必须同时考虑国内市场的需求和国际市场的需求。

如果企业过份拘泥于国内市场的需求,会损害其在国际市场上的竞争力,这主要是由于国际市场上的客户对产品的需求不同于国内市场上的客户对产品的需求。

而且,专注于国内市场的厂商创新压力较小,创新的意愿也较弱。

需要指出的是,波特教授在竞争力问题研究方面更大的贡献则是其钻石理论。

(二)钻石体系说波特的“钻石体系说”认为:一个国家的生产因素、需求条件、支援与相关产业、企业策略、结构与同业竞争、机会变数与政府等因素是国家竞争优势的关键要素。

目录一、竞争法的产生和发展 (1)(一)竞争法产生的原因 (1)(二)现代竞争法的产生和发展过程 (2)(三)我国竞争法的产生和发展 (3)二、竞争法的基础理论 (4)(一)竞争法的概念 (4)(二)竞争法的调整对象 (6)(三)竞争法的特点 (7)(四)竞争法的基本原则 (8)(五)竞争法的体系 (8)(六)竞争法的功能 (8)(七)竞争法的地位 (10)参考文献 (12)一、竞争法的产生和发展(一)竞争法产生的原因学界关于竞争法产生原因的探讨比较多,整体上也基本上达成了共识。

吕明瑜教授(2008)、王先林教授(2015)都曾提到竞争法产生的三大原因,一是各种反竞争行为危害严重,严重破坏了市场竞争秩序;二是竞争或市场本身不能解决垄断与不正当竞争问题,也就是市场失灵的表现(林黎,2007);三是传统法律不能满足规制垄断与不正当竞争的需要,即已有法律制度的失灵。

从总体上来说,根据上述内容把握竞争法产生的原因是非常准确的。

但是,从研究角度来说有一个最大的不足之处,即学者们对于原因的分析太宏观,基本都是如上三大方面,缺乏对各个方面的具体表现的分析。

在竞争法诞生之前,反竞争行为主要由民法中的侵权法进行调整,民商法与竞争法有着天然的剪不断的联系,这也是我们在探讨产生原因时必须明确的重要问题之一。

前文已述及,传统民商法对于不正当竞争行为和垄断行为的失灵是竞争法律制度产生的重要原因之一。

那么,民商法是否从一开始就对这些行为失灵呢?答案是否定的,在没有竞争法律制度的时候,也就是在不正当竞争行为还比较轻微的早期,对这些行为的规制就主要靠民商法(尤其是侵权法)来实现。

正如倪振峰、丁茂中(2011)所说,民法作为调整平等主体间的财产关系和人身关系的法律规范,直接指向商品生产、商品交换的各个领域,作为商品经济关系的竞争关系,当然也就成为民法的调整对象。

从这个意义上来说,民法就是早期竞争法的表现形式。

竞争法与民商法的关系到底如何呢?二者之间除了一般认识即关于主体的假设、关于市场整体的假设以及关于市场和政府功能的假设不同之外,二者调整竞争关系所要达到的目的也不同。

关于地方政府竞争主流理论的一个综述[摘要]地方政府及地方政府竞争在我国经济增长中起到重要作用,就此学界已有共识。

本文对流行于西方的主要地方政府竞争理论进行了简要的介绍,并就其内在逻辑进行了分析。

[关键词]地方政府竞争财政分权要素流动改革开放以来中国经济取得了飞速发展,举世瞩目,许多经济学家从不同的角度对中国经济进行研究,希望能够对此进行解释。

财政分权及其带来的地方政府竞争是其中最受关注的领域之一,许多学者希望通过对地方政府之间竞争的研究,解释我国的经济增长。

了解西方主流的政府竞争理论,可以给我们提供一个科学的研究框架,帮助我们更好的理解我国的地方政府竞争及其对经济增长的影响。

本文将对这些理论进行简单的介绍。

一、税收竞争理论美国经济学家Tiebout[1]在1956年发表的“A Pure Theory of Local Expenditures”一文中,第一次较全面的关注财政分权与公共品供给之间的关系,并提出了著名的“用脚投票理论”。

文章假定,人们能够自由选择自己的居住地,从而选择最符合自己偏好的公共服务,而地方政府通过提供不同的公共产品和税收组合来吸引居民,地方政府之间的竞争将带来公共品供给和居民偏好之间的更好匹配,从而提高资源配置效率,达到帕累托改进,实现社会福利的最大化。

尽管Tiebout等人的研究支持了分权和地方政府竞争的合理性,但很多学者也对此提出了质疑。

Oates[2](1972)提出:“税收竞争可能导致地方提供的公共服务低于效率水平。

地方政府为了吸引投资可能降低税率,从而使公共投入低于边际收益等于边际成本的水平,尤其是哪些不能直接为商业投资带来利益的公共支出更将受到影响。

”出现这种现象的原因是,地区性政策存在外部性。

地方政府可能会降低税率以吸引资本流入本地区,然而本地资本的流入必然意味着其他地区资本的流出,而其他地区为了防止本地区的资本流出也会降低税率,最终的结果是,相比于没有税收竞争的情况,所有地区的福利水平都恶化了。

竞争优势理论的文献综述作者:李楠来源:《商场现代化》2008年第23期企业竞争优势的来源一直以来都是经济学家和管理学家们关注的问题。

对于竞争优势的研究经济管理学家们主要形成了外生论和内生论两条大途径,目前主流的理论学派有以下四种。

一、竞争优势内生论1.基于资源的企业内部可持续成长理论蓬茹斯(Penrose,1959)以单个企业为研究对象,研究了企业可持续成长的影响因素和成长机制,建立起企业资源——企业能力——企业成长的分析框架,认为企业拥有的资源状况是决定企业成长的基础,企业能力决定了企业成长的速度、方式和界限。

概括起来,潘罗斯理论的核心观点主要有以下几个方面。

(1)企业的可持续成长实质上是企业管理能力与资源交互作用的动态过程。

潘罗斯指出,企业是建立在一个管理框架内的各类资源的集合体,企业的成长则主要取决于能否更为有效地利用现有资源,而这又决定于企业的管理能力和经验。

企业通过更完全、更充分地利用现有资源,实现企业成长,同时企业的成长使得更多的管理能力得以释放,并面对新的未被利用的资源,从而推动企业新的成长。

企业的可持续成长便是通过管理能力的积累不断地挖掘未利用资源的无限过程,管理能力是企业成长速度的重要制约因素。

如果企业成长过快,超过了管理能力积累和企业特定知识获取的速度,那么企业运作的效率就会受到影响,企业成长也将陷入停滞。

(2)企业所拥有的特定资源所产生的超额能力(excesscapability)~企业可持续成长的动力。

企业所拥有的资源除包括有形资产外,更重要的是还包括无形资源。

资源(尤其是无形资源)的不可分割性导致企业产生超额能力。

(3)企业的多元化成长常常基于能够产生持续竞争优势的特定专长。

蓬茹斯指出,许多大企业多元化成长和扩张的一个基本特征在于,它们高度依赖于专业化制造领域积累起来的能力和技术知识。

这些能力和知识是企业在一个长期的过程中以各种隐含方式积累而成的,它们一方面在企业成长扩张的进程中不断演进,同时也决定了企业成长的方向和路径。

企业可持续竞争优势理论文献综述引言企业可持续竞争优势一直是商业领域中一个重要的研究主题。

在竞争激烈的市场环境中,企业如何保持并提升自身的竞争优势成为了每个企业家和管理者所面临的问题。

本文将对企业可持续竞争优势的理论进行综述,通过查阅相关的文献和研究,以探讨企业可持续竞争优势的关键因素和实现方式。

1. 可持续竞争优势的概念可持续竞争优势是指企业在长期竞争中相对于竞争对手所具有的能够持续发展的优势。

它不仅仅是企业的一时竞争优势,而是能够在不同的市场和时期中持续地保持优势地位。

可持续竞争优势是企业生存和发展的基础,对于企业的长期发展具有重要意义。

2. 可持续竞争优势的关键因素2.1 差异化战略差异化战略是企业实现可持续竞争优势的重要途径之一。

通过将产品或服务与竞争对手区分开来,并满足消费者的独特需求,企业可以建立起独特的品牌形象和市场地位。

差异化战略可以使企业在市场中获得更高的定价能力和客户忠诚度,从而形成持续的竞争优势。

2.2 成本领先战略成本领先战略是企业实现可持续竞争优势的另一种方式。

通过不断降低生产成本和提高效率,企业可以在市场中以更低的价格提供产品或服务,从而吸引更多的消费者。

成本领先战略可以使企业具备更大的市场份额和更高的利润率,从而保持长期的竞争优势。

2.3 创新能力创新能力是企业实现可持续竞争优势的核心要素之一。

通过不断地进行技术创新、产品创新和业务模式创新,企业可以在市场中保持前瞻性的竞争优势。

创新能力可以使企业不断适应市场变化和满足消费者的新需求,从而持续地提供有竞争力的产品和服务。

2.4 品牌价值品牌价值是企业实现可持续竞争优势的重要因素之一。

品牌价值是指消费者对企业品牌的认可和忠诚度,它可以使企业在市场中建立起独特的竞争地位。

通过提升品牌形象、建立良好的品牌声誉和提供卓越的品牌体验,企业可以赢得消费者的信任和偏好,从而实现持续的竞争优势。

3. 实现可持续竞争优势的方式3.1 组织学习与知识管理组织学习和知识管理是实现可持续竞争优势的重要手段。

竞争理论的发展与演变过程摘要竞争理论作为经济学的核心理论,经历了漫长而曲折的演变过程。

古典竞争理论和均衡竞争理论都是从静态角度来分析竞争,因此可归类为古典竞争理论。

继而,克拉克实现了竞争理论由古典竞争理论向现代竞争理论的过渡。

同时对竞争目的与竞争手段的分歧促成了马克思竞争理论与西方竞争理论的分化。

西方竞争理论代表性学派哈佛学派、芝加哥学派、新奥地利学派等现代竞争理论着重与在动态环境下研究竞争。

各学派的竞争理论各有自己的合理之处,同时也都存在着不同的缺陷。

对这些理论进行分析和评述,对促进竞争理论的进一步发展和完善,具有重要的理论意义和现实意义。

关键词:竞争;古典;竞争理论;现代竞争理论SUMMARYCompetition theory as the core of the theory of economics,through a long and tortuous process of petitive equilibrium theory and the classical theory of competition are from the perspective of static competition,it can be classified as classical theory of competition.Then,Clark realized the transition from the classical theory of competition competing theories to modern competition theory.The purpose of the competition while disagreements and competition means competition contributed to the differentiation of Marxist theory and the theory of the West competition.Western competition theory representation School Harvard School,Chicago School,the new modern Austrians competition theory focuses on research and compete in a dynamic peting theories of various schools have their own reasonable place,but also there are different defects.These theoretical analysis and commentary,to promote the further development and improvement of competition theory has important theoretical and practical significance.Key Words:Competition;classical;competition theory;modern competition theory前言竞争理论作为经济学的核心理论,经历了漫长而曲折的演变过程,历久弥新的竞争理论体系源自古典学派的竞争理论(王振峰2006)。

随着经济学研究视角的不断拓展,竞争理论的发展印迹由最初的以静态视角分析竞争的古典竞争理论和均衡竞争理论,经过克拉克而实现了竞争理论由古典竞争理论向现代竞争理论的过渡,进展至主张在动态环境下研究竞争的哈佛学派、芝加哥学派及新奥地利学派等(谢树江2006)。

对于同样强调竞争在促进资源合理配置中起关键性作用的马克思竞争理论,西方竞争理论与其存在一定的差异,这主要是由于二者关于自由竞争的前提条件、竞争目的和手段、竞争的形式、竞争的作用、垄断与竞争的关系存在这一系列的分歧而造成的(杜朝辉2008)本文以竞争理论形成和发展步骤为过程为主轴,顺次阐述世界竞争理论主要流派的相关理论及思想,对竞争理论的发展做一个简单的论述。

一、古典竞争理论竞争理论的产生是从古典学派开始的,作为古典学派最杰出的代表,斯密首创了古典自由竞争理论。

斯密的自由竞争理论内容十分丰富,归纳起来大致包括“经济人”假设、竞争机制或“看不见的手”以及自然秩序三项内容,这一理论成为经济学竞争理论的基础(John Hitt Vail1996)。

斯密首次对竞争规律进行了阐述,他认为任何商品和要素的价格,都有一个自然的平均比率,商品价格在竞争的驱使下,受自然价格的吸引并围绕其波动。

当然,为使竞争运作起来,一定数量的买方和卖方是必不可少的,而且各方的人数越多,竞争就越激烈(Smith,1776)。

在考察了一个市场或一个产业内部的竞争之后,斯密还详述了在竞争作用下不同市场或产业的资源配置问题。

各个生产资源的所有者都力求将资源用于会产生最大收益之处,因而在竞争之下,每一资源的配置都能保证在各种用途上获得相同的收益率(Sweezy,P.M1968)。

在斯密的观念里,经济社会是“完全自由”的,即各种生产资源在不同用途上有充分的流动性,不存在个人利益与社会利益的冲突,“看不见的手”作为最佳的调节机制,通过其作用个人利益与社会利益协调为一体,自由竞争是实现个人自由和社会福利二者协调增长的保证(琼·罗宾逊1984)。

二、马克思的竞争理论马克思的竞争理论贯穿于他的价值理论和实践与剩余价值理论之中,在经济学说史上具有重要地位。

马克思充分肯定了竞争在资本主义经济发展中的作用,并揭示了在竞争现象背后支配资本主义经济的运动规律(李秀芝2006)。

马克思对竞争的研究重点考察的是生产者之间的竞争及与此相关的生产者与消费者之间的竞争。

竞争包括两种,一种是同一部门内的竞争在价值形成和价值实现过程中的作用。

其核心思想有两点:(1)同一部门内的生产者之间的竞争使商品的个别价值形成为社会价值;(2)同一部门内生产者与消费者之间的竞争,即供求关系的变化制约着商品社会价值确立的界限,决定着商品价值的实现程度(沈尤佳2010)。

另一种是不同部门生产者之间的竞争在价格形成中的作用。

通过资本在不同部门之间根据利润率升降进行的分配,供求之间就会形成这样一种比例,以致不同生产部门都有相同的平均利润,因而价值也就转化为生产价格(徐梅2010)。

在分析方法上,马克思始终把竞争看作是一个动态过程,他考察了在竞争过程中由于技术进步提高劳动生产率对价值形成和价值实现的影响,并且把这一变化过程看作是规律性的、长期的必然趋向(尹栾玉2003)。

因而,马克思在竞争理论发展史上第一次揭示了竞争过程的动态性质。

但马克思的竞争理论未进入“世界市场”的层次面上进行竞争分析,故马克思的竞争理论是不完善的(王永年2010)。

三、均衡的竞争理论完全竞争理论是指自19世纪后半叶以来至21世纪20年代围绕市场均衡理论和价格理论而形成的竞争理论。

在经济学史上,瑞士洛桑学派和英国剑桥学派对完全竞争理论的形成起了重要作用。

Cournot(1838)从垄断的情况开始分析,然后引入下一个乃至无数个厂商从而达到“无限”竞争的状态。

在无限竞争的条件下,任何一个厂商所生产的产品的数量都小得不足以对价格产生可以感觉得到的影响或容许采取价格策,Jevons(1871)认为一个“完全的市场”应具有两个条件:一是市场中每个交易者知道其他任何交易者的报价;二是不存在交易者之间的任何联合行动。

按照杰文斯给完全市场下的定义,在完全市场上每一同质的商品在任何时点都只能有一种价格,他称此为“无差异法则”。

不完全竞争或垄断竞争理论是指在20世纪30年代由英国经济学家罗宾逊和张伯伦各自提出的竞争理论。

他们认为现实的竞争不是完全竞争,而是垄断竞争或不完全竞争。

在斯拉法的影响下,张伯伦和罗宾逊几乎在同时发表了《垄断竞争理论》和《不完全竞争经济学》,开始了所谓的“垄断竞争革命”。

根据垄断竞争理论,张伯伦(1933)提出了“过剩能力定理”,对浪费性竞争做了理论上的阐释。

他从产品差异出发,得出了垄断竞争的结论。

他认为完全竞争与完全垄断都是极端状态,而介于二者之间的垄断竞争才是存在于绝大部分市场上的一种常态。

罗宾逊(1933)受斯拉法的启发,提出让垄断“吞并掉竞争的分析”,并从消费者偏好和产品之间可替代出发,得出了不完全竞争的结论。

由于存在消费者偏好,从而导致市场的不完善性,使每一个厂商对自己生产的产品量都是垄断的.四、现代竞争理论现代竞争理论产生的一个重要标志是,抛弃了把完全竞争作为现实和理想的竞争模式的教条,认为竞争是一个动态变化的过程(李林华2007)。

研究的重点是现实市场竞争过程的各种竞争要素的组合形式以及在什么样的竞争形式下能够实现技术进步和创新,而世界近现代经济史,尤其是欧美近现代经济史的主要曲调之一是与“马歇尔冲突”相关的所谓反托拉斯或竞争政策,是动态竞争过程中“自由竞争”与“适当管控下的自由竞争”的博弈发展过程(Robert H.1993.)。

围绕着这一个主题,先后兴起了哈佛学派和芝加哥学派。

(一)创新理论与动态竞争理论。

熊彼特的创新与动态竞争理论起到了开创性的作用。

熊彼特提出了产品和生产方法的不断创新是资本主义竞争的实质的观点。

资本主义的本质特征是一个“创造性破坏”的过程,这种“创造性破坏”来自于以企业家为主导的各种创新活动。

“创造性破坏”的过程需要时间,在一个静态的模式内无法评价它的作用。

“创造性破坏”式的竞争可以在企业中产生一种内部效率,它对经济福利的重要性远胜于传统理论的配置效率(陈光志2008)。

在权衡完全竞争情况下的资源最佳静态配置和垄断结构的动态效率,尤其是关于创新活动时,熊彼得偏向垄断和寡头,蔑视完全竞争理论和自由竞争,认为它只反映了竞争的局部现象,垄断为创新者提供了巨大的(虽然是暂时的)报酬,而竞争却没有(柴源2006)。

(二)有效竞争理论。

有效竞争理论是克拉克于20世纪50,60年代提出和最终形成的现代竞争理论的第一个完整理论体系。

所谓有效竞争就是由“突进行动”和“追踪反应”这两个阶段构成的一个无止境的动态过程的竞争(陈秀山1997)。

“突进行动”阶段是由先锋企业进行创新,运用新技术、推出新产品、开发新市场、实行新的组织形式,从而获得“优先利润”,在竞争中占据市场优势地位。

随后“追踪反应”阶段,其他竞争企业开始模仿追随先锋企业的方式,以求分得一份优先利润,从而使利润平均化,之后再有先锋企业进行创新(吴晓丁2001)。

克拉克认为竞争过程中,在一段可以自由反应时期内存在垄断的市场地位是必要的、合理的。