三角洲沉积体系(2)

- 格式:ppt

- 大小:8.22 MB

- 文档页数:85

三角洲河口坝沉积模式概述作者:常曦元任子汉来源:《中国科技博览》2018年第21期[摘要]本文着重对以蓄水体密度分类为依据的三种河口坝进行研究,并根据各个类型河口坝沉积环境的水动力作用方式,结合文献野外露头资料,总结出惯性力主控的Gilbert型河口坝、摩擦力主控的河口坝、浮力主控的河口坝的具体特征。

[关键词]三角洲、河口坝中图分类号:P512.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)21-0277-01引言储层构型研究是一项系统工程,涉及众多的学科,因此,需要的资料也是多种多样。

丰富的资料基础,为储层详细的构型解剖提供了必不可少的条件。

开展储层构型研究工作,需要的资料多种多样,主要包括野外露头、测井、地震、钻井取心、分析测试和生产动态等。

对于油气田构型解剖的实践,测井资料和地震资料是最直接的资料基础。

特别是地震资料,对于构型界面以及不同级次界面所限定的构型单元的刻画,都起着十分重要的作用。

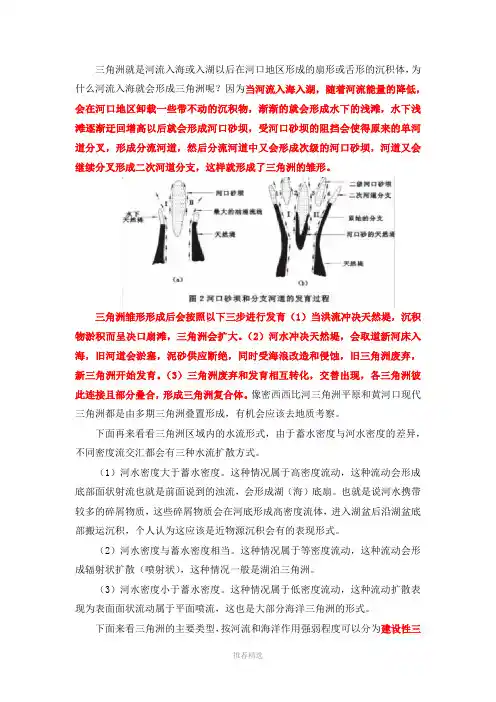

三角洲就是河流入海或入湖以后在河口地区形成的扇形或舌形的沉积体,当河流入海入湖,随着河流能量的降低,会在河口地区卸载一些带不动的沉积物,渐渐的就会形成水下的浅滩,水下浅滩逐渐迂回增高以后就会形成河口砂坝,受河口砂坝的阻挡会使得原来的单河道分叉,形成分流河道,然后分流河道中又会形成次级的河口砂坝,河道又会继续分叉形成二次河道分支,这样就形成了三角洲的雏形。

三角洲雏形形成后会按照以下三步进行发育(1)当洪流冲决天然堤,沉积物淤积而呈决口扇滩,三角洲会扩大。

(2)河水冲决天然堤,会取道新河床入海,旧河道会淤塞,泥砂供应断绝,同时受海浪改造和侵蚀,旧三角洲废弃,新三角洲开始发育。

(3)三角洲废弃和发育相互转化,交替出现,各三角洲彼此连接且部分叠合,形成三角洲复合体。

1惯性力主控型河口坝1.1沉积环境该类型河口坝主要的水动力条件为异重流(河流与蓄水体混合方式上为底部平面喷流,二度空间的平面混合)。

由异重流形成的河口坝被称为惯性力主控的(Gilbert型)河口坝。

三角洲相沉积特征三角洲相沉积是指在海洋或湖泊水域中,三角洲河流口部的泥沙、砾石等物质在水流和水浪的作用下,在沉积盆地中形成的岩石层。

三角洲相沉积特征表现如下:1. 沉积物特征:沉积物包括沉积岩、煤、盐等,主要由砂、泥、粒石等物质组成。

沉积物的层位和结构往往呈现出逐层递减的特征,即底部粒级较大,逐层递减趋势明显。

2. 沉积构造:沉积构造包括泥砂层理、交错层理、斜层理、标准层理等。

其中,泥砂层理在三角洲相沉积中表现尤为明显,呈现出倾斜度较小、厚度比较均匀、层间关系复杂的特点。

3. 浅滩砂体:由于三角洲相沉积通常出现在浅水区域,因此形成了大量的浅滩砂体。

这些砂体通常呈现出砂体粗细变化明显、轮廓折曲多变的特征。

4. 沉积序列:由于三角洲相沉积通常受到河流、海浪等环境影响,因此在不同层位中表现出的沉积序列也比较复杂。

除了基本的递减趋势外,还包括多个不同的沉积体系,如河道相、三角洲前缘相、陆相及深海相等。

5. 生物化石:在三角洲相沉积中,通常会产生一些生物化石。

这些化石可以为人们研究当时地质环境提供重要参考资料,同时也可以帮助人们了解沉积物的成分和成因。

参考文献:1. 马永峰, 吴恩泽, 陈志龙等. 内蒙古东部下巴山组沉积相特征及其对油气地质的启示[J]. 天然气勘探与开发, 2018, 41(1): 1-9.2. 陈立, 刘希林, 赵秀富. 渤海湾深水区三角洲相沉积特征与模式[J]. 济南大学学报(自然科学版), 2018, 32(5): 44-52.3. 孟晓晖, 郭玉红, 安振海等. 富源盆地下奥陶统三角洲相沉积特征及其控制[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(5): 1499-1509.。

4.1近岸带按动力作用分(1)与大河流有关的河口湾,三角洲(2)以海洋过程为主,不受河流直接影响的海滩、障蔽岛〔波浪作用为主〕;潮坪、砂坝-泻湖〔潮汐作用为主〕。

二、河口湾的水动力特征2、潮汐潮汐对河口湾作用最重要,其作用是混合淡、咸水,向海或向陆搬运悬浮体。

按潮差大小可将河口湾划分为弱潮型〔潮差<2米〕中潮型〔2-4米〕强潮型〔>4米〕三、河口环流1、河口环流成因淡水径流流入河口湾后,向来自外海的咸水休扩散,这两种具有不同盐度、不同密度的水体的混合,导致了河口湾特有的环流系统,主要包括三种类型:(1)盐水楔型位于弱潮河口,淡水在密度较大的咸水之上向海扩散:咸水呈楔状体位于下层,尖端朝向陆。

淡、咸水之间存在盐跃面。

径流驱动为主,盐水楔顶端形成砂坝。

(2)局部混合型位于中等潮差河口,淡、咸水在界面附近上下扩散,无明显界面。

但整个河口区仍存在垂向和纵向的盐度梯度。

(3)强混合型潮差大、流速大,破坏了垂向盐度梯度,存在纵向盐度梯度,科氏力使得面向陆右侧盐度高,产生横向混合,悬移质浓度口门附近最大。

五、河口环流动力作用的分带性1〕河流作用区2〕河口环流作用区3〕海洋作用区七、沉积特征2、沉积相序列沿河口特长轴方向常出现岩相的依次更替,即河口湾河流相组—河口湾相组—河口湾海相组。

河口湾沉积判别标志1〕在剖面中常与陆相或海相地层相接,并常和障壁层序共生。

2〕单个旋回不厚,一般多由假设干个旋回组合在一起,分布范围仅为数十或数百小方公里。

3〕弱潮河口律层序具有向上变细的趋势,粉砂、泥是最主要的沉积类型。

中、强潮河口湾层序此趋势不明显,且砂质沉积占有一定比例。

4〕具有交织层理构造以及潮汐层理构造,以潮汐作用为主的河口湾常发有大型交织层理,交织层具有明显的双向性。

5〕丰富的半咸水至正常海相生物,但门类有限。

4.2三角洲形成的根本条件“三基〞浅平的口外海滨区丰富的泥沙来源较弱的海洋动力三角洲的发育过程〔l〕河口砂坝和河道分叉的形成河流入海的河口区,水流展宽和潮流的顶托作用使流速骤减,河流底负载下沉而堆积成水下浅滩。

三角洲就是河流入海或入湖以后在河口地区形成的扇形或舌形的沉积体,为什么河流入海就会形成三角洲呢?因为当河流入海入湖,随着河流能量的降低,会在河口地区卸载一些带不动的沉积物,渐渐的就会形成水下的浅滩,水下浅滩逐渐迂回增高以后就会形成河口砂坝,受河口砂坝的阻挡会使得原来的单河道分叉,形成分流河道,然后分流河道中又会形成次级的河口砂坝,河道又会继续分叉形成二次河道分支,这样就形成了三角洲的雏形。

三角洲雏形形成后会按照以下三步进行发育(1)当洪流冲决天然堤,沉积物淤积而呈决口扇滩,三角洲会扩大。

(2)河水冲决天然堤,会取道新河床入海,旧河道会淤塞,泥砂供应断绝,同时受海浪改造和侵蚀,旧三角洲废弃,新三角洲开始发育。

(3)三角洲废弃和发育相互转化,交替出现,各三角洲彼此连接且部分叠合,形成三角洲复合体。

像密西西比河三角洲平原和黄河口现代三角洲都是由多期三角洲叠置形成,有机会应该去地质考察。

下面再来看看三角洲区域内的水流形式,由于蓄水密度与河水密度的差异,不同密度流交汇都会有三种水流扩散方式。

(1)河水密度大于蓄水密度。

这种情况属于高密度流动,这种流动会形成底部面状射流也就是前面说到的浊流,会形成湖(海)底扇。

也就是说河水携带较多的碎屑物质,这些碎屑物质会在河底形成高密度流体,进入湖盆后沿湖盆底部搬运沉积,个人认为这应该是近物源沉积会有的表现形式。

(2)河水密度与蓄水密度相当。

这种情况属于等密度流动,这种流动会形成辐射状扩散(喷射状),这种情况一般是湖泊三角洲。

(3)河水密度小于蓄水密度。

这种情况属于低密度流动,这种流动扩散表现为表面面状流动属于平面喷流,这也是大部分海洋三角洲的形式。

下面来看三角洲的主要类型,按河流和海洋作用强弱程度可以分为建设性三角洲和破坏性三角洲。

建设性三角洲受河流作用为主,泥砂在河口地区堆积速度大于波浪的改造速度,因此特点就是三角洲增长快,沉积厚度大,面积大,常形象的被称为鸟足或朵页状。

简述三角洲沉积体系特征三角洲简述:三角洲, 即河口冲积平原, 是一个常见地表形貌。

江河奔流中所裹挟泥沙等杂质, 在入海口处碰到含盐量较淡水高得多海水, 凝絮淤积, 逐步成为河口岸边新湿地, 继而形成三角洲平原。

三角洲顶部指向河流上游, 外缘面向大海, 能够看作是三角形“底边”。

三角洲体系划分以及沉积体系简述即使影响三角洲发育原因很多, 三角洲类型又是十分复杂。

下面分三种三角洲沉积特征做分析。

一、河控三角洲沉积特征河控取决于河口宽度, 河水流速及含砂量。

该地带为三角洲体系中砂质沉积物最为丰富、最集中地域, 砂成份关键是纯净石英砂, 分选磨圆都很好, 成熟度也很高。

河控、潮控、浪控三角洲平面组合及垂向层序特征颜色改变:(1)下部通常为暗色, 反应富含有机质泥岩特点(前三角洲沉积和浅海沉积); (2)向上微浅水、受海水扰动浅色前缘砂体;(3)最上部为夹有浅色砂体(分流河道)大量暗色层(深灰色至黑色), 为广泛沼泽发育三角洲平原环境。

粒度和沉积结构改变:(1)下部浅海陆棚和前三角洲泥岩, 水平层理及被生物强烈扰动而均化块状层理;(2)向上过渡为远砂坝、河口砂坝、席状砂等沉积细纱和粉砂, 发育多种交错层理;(3)最上部为分流河道、天然堤等形成细纱、泥岩和煤等, 槽状、板状交错层理与块状层理交替出现。

(4)反应以前三角洲到三角洲前缘再到三角洲平原水动力活动是从低能~高能~能量多变特点。

自下而上沉积相标志:(1)沉积物颜色由暗变淡(青灰—灰)再变褐黄;(2)沉积物粒度由细变粗再变粗;(3)沉积物分选性由差变好再变差;(4)粘土矿物、有机质、微量元素含量由多变少再变多;(5)结构由水平变波状和交错再变水平;(6)海相生物向上变少, 陆相生物向上变多;(7)生物钻穴见于三角洲层序下部, 植物根系出现于顶部;比如松辽盆地北部葡萄花油层沉积时期基底整体一致缓慢沉降地形十分平缓, 盆地气候相对干旱湖面快速大规模收缩水体很浅水深通常不超出10m。

第5章三角洲相第一节概述一、定义三角洲(delta)一词源于希腊字母(Δ)。

三角洲相位于海陆之间的过渡地带,是海陆过渡相的重要组成部分。

在河流入海(湖)盆地的河口区,由于坡度减缓,流速降低,水流扩散,将携带的砂泥在河口附近堆积下来,形成平面上略似顶尖朝向陆地的三角形沉积体,称为三角洲。

三角洲是以陆源碎屑沉积为主的大型沉积体,面积可达数十至数万平方公里,长达数十至数百公里,沉积厚度达数十至数千米。

三角洲按蓄水盆地的性质分为湖成和海成两种类型。

前者属湖泊相,前面已经讲过;后者为海陆过渡相,是本节讨论的重点。

下面先介绍三角洲的形成机理和控制因素。

二、三角洲的发育过程三角洲的发育大致经历下述两个阶段(一)河口砂坝和河道分叉的形成河流入海的河口区,水流展宽和潮流的顶托作用使流速骤减,河流底负载下沉而堆积成水下浅滩。

浅滩淤高、增大、露出水面,形成新月型河口砂坝。

水流从砂坝顶端分成两股,形成两个分支河道(分流河道),并向外侧扩展。

分支河道向前发展,在河口处又会出现新的次一级河口砂坝。

这一过程不断重复,就形成了一个喇叭形向海延伸的多叉道何网系统,三角洲的雏形就随之形成了。

(二)决口扇的形成和三角洲的延伸分支河道不断向海延伸,河床坡度减小,流速减缓,河床淤高。

坡度下降至一定程度,泄流不畅,洪水期洪流冲决天然堤,呈散流倾泻于滨海平原或叉道间海湾,流速骤减,沉积物逐渐淤积而呈决口扇滩,从而使三角洲在平面上(横向上)逐渐扩大。

河水冲决天然堤后,取道于较大坡度的新河床入海。

旧河道淤塞,泥砂供应断绝,加之海浪的改造和侵蚀,使原来的三角洲废弃,而在其旁侧新河道入海处,新的三角洲开始发育成长。

随着时间的推移,三角洲的废弃和发育相互转化,交替出现,结果各三角洲彼此连接和部分叠合,形成三角洲复合体。

如密西西比河三角洲平原就是由7个三角洲叶体连接叠合而成的。

黄河河口现代三角洲就是由9期亚三角洲依次叠置而成的。

三角洲的增长和向海推进可以有很高的速度。

珠江三角洲的沉积发展与沉积类型(一九八八年全国河口三角洲问题学术讨论会论文.载于:李春初等,2004,中国南方河口过程与演变规律,第七章第五节.北京:科学出版社,234~239.)珠江三角洲的沉积组成、性质及其形成过程,至今未有一致的认识,但是随着研究工作的不断深入和大量测年数据[1]和其他资料的积累,情况已愈趋明朗。

1 沉积组成与结构珠江三角洲区域的松散沉积物平均厚20~30m,共由下、中、上三组碎屑沉积物构成;下、中两组为海侵时的溯源沉积,上组为海面基本稳定时向海淤积发展的现代三角洲沉积;各组沉积之间呈不整合关系接触。

下组沉积(Ⅰ)是一套自下而上从粗变细,即由砂砾→砂→粉砂质粘土变化的连续沉积,它们直接覆于基岩风化殻之上,形成时间距今39000~22000(个别至20000)年之间。

其底部和中部的砂砾层和砂层为陆相河流冲积物,上层粉砂质粘土部分为陆相,部分为海相(或河口湾相),海相层埋藏深度一般为-15 ~-23m,其中含较丰富的海相(咸水环境)动物化石。

但分布仅限于顺德以南的平原区。

本组上部的沉积面有风化及切割现象,如其上发育过深切古河谷,顶部粘土呈“花斑状”,表明本组沉积形成后曾出露地表和遭受过河流切割破坏。

中组沉积(Ⅱ)是又一套自下而上从粗变细的碎屑沉积:下层为含砾中粗砂,上层是粘土或粉砂,不整合覆于第I组沉积之上。

沉积物年龄为距今19000~ 6000年。

其下层的中粗砂亦为陆相河流冲积物性质;上层粘土有的为海相层。

海相层含丰富海相动物化石,分布区域较下组(第I组)海相层略广,但也主要限于东莞县太平—沙田—中堂—黄埔—广州—石湾—小塘—金利—古劳—新会—双水一线以南的平原区。

上组沉积(Ⅲ)为粘土、粉砂质粘土、粉砂和细砂,一些地区含分选差或中等的中粗砂砂体。

这就是近6000年来形成的现代河口三角洲沉积体系。

分布于中堂—黄埔—广州—小塘—杏坛—古劳—新会以南的平原区,厚3~15m,一般自北向南厚度加大,少数地段厚度可达20~30m。

河流微相的划分和三⾓洲微相的划分河流相:河道亚相(河道微相)、泛滥平原亚相(河漫滩、河漫湖泊、河漫沼泽)三⾓洲:三⾓洲平原亚相(分⽀河道微相、沼泽微相)、三⾓洲前缘亚相(⽔下分流河道微相、⽔下天然堤微相)和前三⾓洲亚相。

根据环境和沉积物特征可将曲流河相进⼀步划分为河床、堤岸、河漫、⽜轭湖四个亚相。

1.河床亚相河床是河⾕中经常流⽔的部分,即平⽔期⽔流所占的最低部分。

其横剖⾯呈槽形,上游较窄,下游较宽,流⽔的冲刷使河床底部显⽰明显的冲刷界⾯,构成河流沉积单元的基底。

河床亚相⼜称为河道亚相,其岩⽯类型以砂岩为主,次为砾岩,碎屑粒度是河流相中最粗的,层理发育,类型丰富多彩。

缺少动植物化⽯,仅见破碎的植物枝、⼲等残体,岩体形态具有透镜状,底部具有明显的冲刷界⾯。

河床亚相可进⼀步划分为河床滞留沉积和边滩沉积两个微相。

(1)河床滞留沉积河床中流⽔的选择性搬运,细粒物质→悬浮和带⾛,⽽将上游搬来的或就近侧向侵蚀河岸形成的砾⽯等粗碎屑物质留在河床底部,集中堆积成不连续的透镜体,称为河床滞留沉积。

其特点是:●以砾⽯等粗碎屑物质为主,砂、粉砂极少。

●砾⽯成分复杂,源区砾⽯居多,亦有河床下伏岩层的砾⽯。

●砾⽯常具叠⽡状定向排列,倾向上游。

●砾岩很难形成厚层,⼀般呈透镜状断续分布于河床最底部,向上过渡为边滩或⼼滩沉积。

(2)边滩沉积⼜称为“点砂坝”,是曲流河中主要的沉积单元,是河床侧向迁移和沉积物侧向加积的结果(图18-1)。

因曲流河河床中⽔流对沉积物的搬运以底负载搬运(滚动和跳跃)⽅式为主,故边滩沉积:●岩性以砂岩为主,●矿物成分复杂,成熟度低,不稳定组分多,长⽯含量⾼。

如陕北保罗系河床亚相砂岩,长⽯含量可⾼达49%以上。

●垂向上,⾃下→上常出现由粗⾄细的粒度或岩性正韵律。

●层理类型主要为⽔流波痕成因的⼤、中型槽状或板状交错层理,间或出现平⾏层理(图18-5)。

2.堤岸亚相垂向上常发育在河床沉积的上部,相对河床亚相⽽⾔,属顶层沉积。

岩相古地理读书报告——三角洲分类及沉积模式三角洲分类及沉积模式1、三角洲概述三角洲是一类非常重要的沉积相,中国很多油田,如大庆油田、胜利油田、长庆油气田、新疆油田等,三角洲砂体都是主力产层,可见三角洲是油气聚集的重要场所。

此外三角洲也是许多煤层的产出层位,对于找煤也可起到指导预测作用[1,2]。

三角洲有很多类型,不同类型的三角洲,其砂体发育特征和展布规律不同。

准确可靠的三角洲沉积模式,对指导油气的勘探和开发都有重要意义。

“三角洲”一词最初由古希腊历史学家荷罗多特斯(Herodotus)提出,他观察到尼罗河河口冲积平原的形态与希腊字母的Δ相似,因此称之为三角洲(Delta)。

关于三角洲的定义,教科书中引用了Barrell(1912)的定义,即“三角洲是河流在一个稳定的水体中或紧靠水体处形成的、部分露出水面的一种沉积物”,但是这一定义并不严谨,金振奎将三角洲定义为“河流等水流汇入蓄水盆地时,所搬运的碎屑物质在入口附近堆积形成的、总体呈朵状的沉积体”[3]。

2、三角洲沉积动力学几沉积作用2.1建设作用2.1.1河口作用Bates(1953)对三角洲进行了研究。

将三角洲河口比拟为水力学上的喷嘴。

依据河水和蓄水体混合的类型,可形成两种自由喷流类型:轴状喷流:是河水与蓄水体的混合作用发生在三度空间(立体的),其混合作用较快,致使水流速度迅速降低。

平面喷流:是河水与蓄水体的混合作用发生在二度空间(平面的),其混合作用较慢,故向盆地方向较远的地方仍保持较高的流速。

如果没有波浪和潮汐的较大影响,其流动类型取决于两种水之间的密度差异。

a、河水(地表径流)密度=蓄水体密度:为等密度流动,属轴状喷流,这种情况通常出现在湖泊三角洲中,但沉积范围一般较小。

b、河流密度>蓄水体密度:为高密度流动,沿水底呈平面喷流形式。

这种情况经常发生在大陆坡上,为骨界的海底沉积物因受重力或其他外力作用二发生滑塌或滑动,可形成浊流。

这种浊流侵蚀海底峡谷,并沿海地峡谷流动,在峡谷口附近形成近岸水下扇等。

河南新安煤田石炭二叠纪地层沉积特征浅析摘要:本文通过研究区的岩芯、测井曲线、平面形态及分布等特征,结合区域资料,研究区石炭二叠纪地层从下到上经历了潮坪沉积体系、三角洲沉积体系、河流沉积体系、洪水-漫湖沉积体系,证明了研究所处的陆表海盆地从发生、发展到消亡的盆地充填演化。

关键词:新安煤田沉积相沉积体系新安煤田位于河南省洛阳新安县境内,属于华北晚古生代含煤岩系、豫西北渑池—确山凹陷的西北部,煤炭资源丰富。

据研究区的岩芯、测井曲线、平面形态及分布等特征,结合区域资料,研究区石炭-二叠纪沉积体系主要有潮坪沉积体系、三角洲沉积体系、河流沉积体系、洪水-漫湖沉积体系。

1 潮坪沉积体系潮坪主要出现在低波能和中—大潮差的沿海地带,如障壁岛后、泻湖、海湾、潮控三角洲以及海底地形极为平缓且海水极浅时,因海浪与海底产生强烈的摩擦作用,其能量消耗殆尽的滨海环境。

研究区晚石炭含煤岩系处于华北陆表海,临近秦岭—大别山古陆的滨海平原环境,地势平坦,含煤岩系的形成主要受潮水的控制。

(1)潮道。

岩性一般为中、细粒砂岩,具底冲刷,含泥、砾,由下向上由粗变细,厚度由厚变薄,顶部为泥质沉积,并常为薄的泥炭层沉积,层理类型有大型槽状、双向交错层理—小型槽状、脉状和爬升层理。

(2)砂、泥混合坪。

见于太原组下部,因地势平缓,低能的水动力状况,潮流活动强度也较弱。

退积后出露水面呈现暴露环境,沉积物以床沙载荷和悬浮载荷交替出现为特征,主要的沉积物以细粒的粉砂岩和泥岩交替出现为特征,发育有脉状层理、透镜状层理、缓坡状层理及互层层理,在研究区以互层层理和透镜状层理为常见。

(3)泥坪。

在研究区见于太原组上部,沉积物以细粒的泥岩为主,其次为粉砂岩,由于气候条件适宜,发育有沼泽相沉积。

本区潮坪沉积组合中,潮道充填由正向变化的成因单元组成,底部为冲刷面,发育槽状及双向交错层理,向上发育砂泥混合坪,以粉砂和泥质沉积互层为主,发育互层层理、透镜状层理及波状层理,在之上发育沼泽及泥炭沼泽相。