试论青岩古镇的空间节点特性

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:7

古城墙是当时青岩城防系统中必不可少的防御建筑。

城墙蜿蜒曲折盘山而建,在东西南北四个方向修筑城门,城门上都建敌楼。

南城门,城门为拱形门洞。

城门上有与城墙相连的跑马道,城墙上设有女儿墙、垛口、炮台。

南门敌楼屋顶形制为重檐歇山顶。

图1 青岩古镇平面布局屋面为青灰色筒瓦,泥塑脊饰,翼角兽头。

北城北门敌楼也为重檐歇山顶,但翼角兽头体量更大2.2宗教建筑受移民文化的影响,各宗教文化传入青岩,2.2.1佛教建筑:古镇中的佛教建筑代表是贵阳著名的古刹之一。

迎祥寺有三重庙宇,前左右两侧设有两厢房。

后殿为观音阁,为重檐阁体现得气势恢宏。

迎祥寺变化丰富的层次让参2.2.2道教建筑:文昌阁是古镇典型的道教及阁楼。

正殿面阔三间,立有六根柱,屋顶为色台基上,白石栏杆,雕工精美。

文昌阁已屹立2.3祠庙会馆青岩会馆万寿宫平面由一条中心轴线来统筹硬山顶,为建筑群组合。

由大门进入,戏楼、正万寿宫入口采用倒座形式,牌楼门与戏楼,背间到达院落,空间由压抑转为开阔明朗,抑扬先戏楼为歇山顶,翼角起翘修长,清举飞升。

串,有防火辟邪之意。

戏台有记叙戏曲故事的彩不论从建筑装饰还是平面上来看,戏楼都是万寿2.4教堂建筑青岩的多元文化,也让天主教和基督教在青2.4.1天主教堂:古镇天主教堂建于1867左右各四个尖券窗户。

大门和四个窗户上都有精2.4.2基督教堂:基督教堂修建于古镇主街弧形的山墙,山墙中间顶部有十字架。

因为位由侧门进入狭小的院落后进入。

建筑形制不严谨2.5民居建筑青岩民居按功能可以分为两种类型,居住式2.5.1居住式:没有从事商业活动,完全仅在青岩的普通人家居住式一般为一进院落。

厢为卧室,院落后的房屋一般为厨房、储物空间多进院落的建筑规模较大,为大户人家居所花门后是第一进院落,正面的建筑为过厅。

过面阔三开间,硬山屋顶。

东西为两后厢房。

2.5.2商铺式:受商业文化影响,青岩沿街青岩民居中占了很大部分比例。

分为两种居住形前店后宅式这种居住建筑一般都为小开间,面为居住空间。

试论青岩古镇的老街摘要:从空间特征分析的角度,探析青岩古镇的街巷空间,选取有代表性的几条老街,论述街巷空间特点。

关键词:古镇,老街,线性空间abstract: Based on space characteristic analysis, explore street and lane space in Qingyan Ancient Town,select several representative historical steets to expond space characteristic of street and lane.Keywords: ancient Town, historical steet,linear space道路是古镇的空间脉络。

人在古镇道路的行走中获得环境意象,也获得对古镇的感知。

传统古镇的空间场景,通常以道路为轴线,沿路两侧发展起来。

道路不仅是交通功能还原,赋予其展示、商业、文化、绿化功能,更重要的是再现道路历史文化氛围,体现历史文脉。

青岩古镇有几条纵横南北东西的街巷。

古镇的历史文化都是通过这几条道路展现出来。

古镇的界面边界通过线型的中断、延长、增高、连接、区隔、节点、接缝构成新的环境意象。

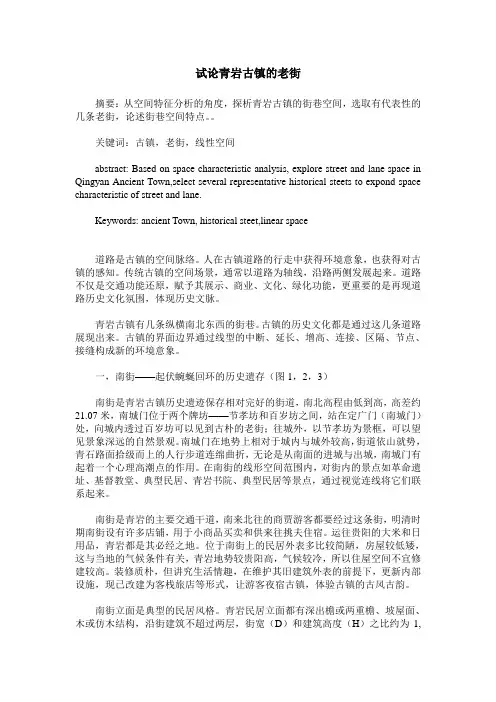

一,南街——起伏蜿蜒回环的历史遗存(图1,2,3)南街是青岩古镇历史遗迹保存相对完好的街道,南北高程由低到高,高差约21.07米,南城门位于两个牌坊——节孝坊和百岁坊之间,站在定广门(南城门)处,向城内透过百岁坊可以见到古朴的老街;往城外,以节孝坊为景框,可以望见景象深远的自然景观。

南城门在地势上相对于城内与城外较高,街道依山就势,青石路面拾级而上的人行步道连绵曲折,无论是从南面的进城与出城,南城门有起着一个心理高潮点的作用。

在南街的线形空间范围内,对街内的景点如革命遗址、基督教堂、典型民居、青岩书院、典型民居等景点,通过视觉连线将它们联系起来。

南街是青岩的主要交通干道,南来北往的商贾游客都要经过这条街,明清时期南街设有许多店铺,用于小商品买卖和供来往挑夫住宿。

青岩古镇的空间形态研究及其保护的开题报告一、研究背景及意义青岩古镇位于四川省宜宾市江安县,是一座具有400多年历史的古镇,是中国最具潜力和发展前途的历史文化名镇之一。

青岩古镇的历史悠久、文化深厚,具有独特的地域特色和历史风貌。

此外,青岩古镇还拥有丰富的旅游资源,吸引了大量游客前来观光、休闲、度假等。

然而,随着城市化的进程和旅游业的快速发展,青岩古镇的空间形态逐渐发生了改变,原有的古建筑、文化遗产、园林和街巷等古镇特色元素逐渐消失,严重损害了青岩古镇的独特性和历史文化价值。

因此,研究青岩古镇的空间形态,制定合理的保护措施,具有十分重要的现实意义和历史价值。

二、研究目的和内容本研究旨在对青岩古镇的空间形态进行研究,明确其历史、文化、地理、社会背景,探讨其特有的古镇文化遗产、建筑、街巷和园林等空间形态特征,剖析古镇的空间结构和特殊的地域环境对青岩古镇的影响。

具体内容如下:1.研究青岩古镇的历史和文化背景,分析其文化价值和地域特色。

2.探究青岩古镇的空间结构和特殊地域环境对古镇的影响,阐述其空间形态的形成过程和原因。

3.分析青岩古镇的古建筑、文化遗产、园林和街巷等空间形态特征,揭示地域文化背景对其空间特色的塑造作用。

4.分析当前青岩古镇在城市化、旅游业等方面面临的问题,提出有效的保护措施,保障青岩古镇的历史文化价值和特色。

三、研究方法本研究采用“文献调研、实地调查、量化分析和比较研究”等方法,具体如下:1.文献调研:收集并梳理有关青岩古镇的相关文献资料和历史资料,掌握古镇的历史、文化和地理背景。

2.实地调查:深入青岩古镇实地调查,了解古镇的空间形态、历史文化遗产、园林和街巷等地域特色,采取照片、视频等方法记录调查结果。

3.量化分析:运用数量统计方法,对青岩古镇的空间供给、空间利用和区域人口等数据进行分析,掌握古镇空间形态变化的程度和影响。

4.比较研究:比较分析国内外类似古镇的空间形态特征和保护措施,结合青岩古镇的实际情况,提出有效的保护建议。

青岩古镇古建筑的装饰特点分析青岩古镇古建筑的装饰,内容丰富,形式多样,无论是木装饰、石装饰,还是砖装饰都十分讲究,巧夺匠心,体现了博大精深的民族美学特征与传统文化思想。

一、木装饰木装饰历史久远,工艺技法种类多样,地位与影响较大。

木雕一方面能够修饰建筑构件衔接、外露的部分,对建筑进行装饰,另一方面能够体现居住者的身份地位及对美好生活的向往与期盼。

青岩遗存的古建筑装饰中,木雕工艺丰富,主要采用了圆雕、浮雕、透雕、阴刻四种雕刻技法。

(一)挑檐枋与雀替挑檐枋又称撩檐坊,是斗拱的重要附属构件和挑檐的重要承重结构,能够传递建筑构件重量。

青岩古建筑挑檐枋的雕饰,技法多样,内容丰富。

雕饰技法以圆雕、浮雕与透雕为主,内容以大象、蝙蝠、牡丹、荷花等动植物纹饰图案为主。

雀替是房屋外檐坊与梁坊相交处的承托木构件,主要起均衡与装饰的作用。

青岩古建筑的雀替种类与形式丰富多样,有斗拱造型、装饰图案的外轮廓造型等。

其装饰,工艺手法主要以透雕、浮雕等为主;内容以大象、蝴蝶、荷花、牡丹等动植物纹饰图案为主。

(二)门与窗青岩古建筑门与窗的装饰具有浓厚的地域特色与民族特色。

青岩古建筑的门主要为朝门和堂屋门。

朝门也就是常说的大门,通常有门罩构成,罩上吊瓜下垂。

朝门是一个家庭的"脸面",体现和象征着者居住者的身份地位与财富,常常是中国传统建筑装饰的重点部分之一。

青岩民居建筑朝门的木装饰主要为瓜柱、雀替、门簪等部位。

装饰内容丰富,既有蝙蝠、蝴蝶、桃子、石榴等动植物图案,也有福、寿等寓意吉祥的书法单体文字。

堂屋门,青岩古建筑的堂屋门主要为传统格扇门和传统格扇门加建腰门两种类型。

中国传统格扇门主要有上端格心、下端裙板及格心与裙板之间部分的绦环板三部分构成,这三部分也是传统格扇门木雕装饰的主要部位。

青岩古建筑格扇门上端的格心,面积较大,便于装饰,主要有步步锦、万字纹、直方格等装饰形式。

绦环板与裙板是格扇门重点装饰的部分,由于这两部分的构成主要为实心板材,雕刻发挥的余地较大,因此装饰内容丰富,形式多样。

基于空间结构的青岩古镇保护研究青岩古镇位于中国四川省成都市青白江区,是一座历史悠久的古镇,拥有丰富的历史文化遗产。

为了更好地保护和传承青岩古镇的独特魅力,有必要进行基于空间结构的保护研究。

本文将从青岩古镇的空间结构特征、保护现状及面临的问题,以及基于空间结构的保护研究进行探讨。

青岩古镇的空间结构具有独特性和典型性,表现为“街巷+坊院+空地”的传统组合形式。

古镇的主要街道相互交错,形成一张密集而有序的街巷网格,街巷与坊院之间通过门户和弄堂相连,形成了具有明显层次感和内外关系的坊院建筑群。

这种传统的空间结构形式使得古镇的街景具有独特的韵味和吸引力,也是古镇历史文化价值的重要体现。

然而,随着城市化进程的不断推进,青岩古镇也面临着严峻的保护问题。

一方面,大量传统建筑被拆除或改建,导致古镇的空间结构遭到破坏。

另一方面,古镇的规划设计和维护管理不到位,导致历史建筑的保护工作存在困难。

这些问题严重影响了青岩古镇的保护和发展。

为了更好地保护青岩古镇的空间结构,需要进行基于空间结构的保护研究。

首先,应该高度重视传统建筑的保护,并加强对历史建筑的保护意识。

通过建立和完善相关法律法规,制定具体的保护计划和措施,确保历史建筑的完整性和原汁原味的保留。

其次,应该注重对古镇的规划和设计。

通过保护和恢复古镇的传统空间结构,加强街巷和坊院的串联关系,使古镇的空间结构更加完整和和谐。

同时,注重古镇的功能定位和开发利用,通过发展旅游业、文化创意产业等,增加古镇的经济效益,为古镇的保护和发展提供经济支撑。

最后,应该加强古镇的管理和维护工作。

建立健全古镇管理机构和管理制度,加强对古镇的日常管理和市政设施的维护。

通过加强旅游管理、环境保护等各方面的工作,提升古镇的整体形象和品质。

综上所述,基于空间结构的青岩古镇保护研究对于保护和传承古镇的历史文化价值是非常重要的。

通过加强对传统建筑的保护、注重古镇的规划和设计以及加强古镇的管理和维护,可以更好地保护和传承青岩古镇的独特魅力,实现古镇的可持续发展。

试论青岩古镇的空间节点特性摘要:从空间特征分析的角度,探析青岩古镇的肌理,选取有代表性的空间节点,从建筑和景观的角度进行深入剖析。

关键词:古镇,空间,点肌理Abstract: Based on space characteristic analys is, explore space texture of Qingyan Ancien t Town, select representative nodes, analyze  ;on architect and lanscapeing.Keyword: ancient To wn, historical steet space,node texture青岩位于贵州省中部,贵阳市南郊花溪区以南10公里处,是一个文化古镇。

素有“筑南门户”之称,明代大旅行家徐霞客称之为“南鄙要害”,是广西、都匀、广顺、罗甸南面入筑的咽喉要地,又是贵阳南部开放、开发辐射的交汇带,为贵阳南下战略的主要通道。

其地理坐标为东经106°10′——107°16′,北纬26°10′——27°25′,海拔1060-1200米,全镇总面积4.66公顷,人口3.3万人,辖17个行政村,5个居委会,少数民族人口占总人口的36.8%。

一个地区村镇建筑群体的形式形态可以很直观的反映群体人民的社会观和自然观。

青岩古镇周边群山连绵,溪流纵横,其地理位置的选择是依据古镇在军事和地理条件的特殊性而确定的。

基于空间结构的青岩古镇保护研究作者:吕佳欣古康君来源:《农村经济与科技》2018年第10期[摘要]古镇保护建设是当前国内一项重要工程,而多数国内古镇是处于非有效保护状态,尤其是在古镇的空间结构保护上表现出软弱性。

正因如此,本文以贵州青岩古镇为调查对象,研究其在文化结构、物质环境结构、功能结构三个空间结构上的保护性并提出针对性的保护建议。

[关键词]空间结构;青岩古镇;古镇保护[中图分类号]TU984.113 [文献标识码]A中国古镇村落历史悠远,人文内涵深厚,其传统建筑风貌、建筑艺术、原始空间格局以及传统风俗习惯都是我国历史文化遗产的重要组成部分。

但是,古镇旅游在迅速发展的同时,也遭受现代化、商业化的强烈冲击,众多古镇逐步向着商业化、现代化模式演变。

如何以科学的发展观来保护古镇,使古镇旅游经济开发与其自然、人文环境相协调,是实现古镇经济可持续发展的关键。

1 古镇空间结构组成要素国内外关于城镇空间结构的研究不计其数,研究角度也大不相同。

本文在综合分析众多学者研究成果的基础上,主要从文化结构、物质环境结构、功能结构三方面开展对青岩古镇空间格局的研究。

1.1 文化结构无论城市或乡镇,其空间文化结构是多种概念与含义的结合,包括了地方文化、民俗传统、艺术创作、民族精神等多个层面。

本文研究的是古镇空间结构下的文化价值,是古镇层面的文化结构,主要包括了传统文化习俗保护程度、文化遗址保留状况、古镇商业化程度、古镇人文精神内涵等。

1.2 物质环境结构城镇的物质环境结构是城镇空间结构的一项重要组成,包括地理环境、房屋建筑、道路交通、排水系统等物质环境,这些物质环境因素分布在城镇空间形态之上便组成了城镇的空间结构,古镇的物质环境结构也是如此。

古镇的物质环境结构是古镇在空间结构保护上的一个重要层面,反映的是古镇空间结构上的完整性,包括了古镇的地理人文环境因素、古镇古建筑群是否完整、古镇道路交通是否完整便利、古镇的排水系统是否正常工作等。

青岩古镇建筑风格调查报告调查时间:2012年12月9日调查地点:青岩古镇调查人:潘寿指导老师:张婧通过实践考察青岩古镇的建筑风格,以图文并茂的方式对一些建筑的类型、风格、功能、优点及缺点等进行分析。

以此加强自身对本专业在现实生活实际应用的了解,并收集相关素材,为今后的学习及设计积累经验。

青岩古镇是国家级历史文化名镇,位于贵阳市南郊28 公里,与花溪区中心城区相距十余公里,210 国道与之相连,也是贵阳通往惠水、罗甸、广顺等地的交通咽喉,交通十分便利。

我们乘坐花溪至青岩古镇的小型中巴车,花上了3元钱,近二十多分钟的路程到了青岩车站。

古镇保存了完好的明、清古建筑群,特别是以明清古街两侧的建筑最为典型。

青岩古镇又是多民族聚集地,移民汉族和当地以苗族、布依族为代表的少数民族汇聚一堂,形成了兼容并包的民俗文化,各民族的民俗节日继承了各自的特点又相互融合。

1、砖石结构青岩的公共建筑和民居建筑有很多采用当地的石质材料,有用方整石垒砌的,也有用片毛石垒砌的。

寺庙、会馆、专祠以及民居的墙垣多用砖石砌筑,十分规整,普通民居的石垣墙砌筑自由得多,一般基础部位以方整石垒砌,而中上部位则多用片毛石。

也有从下至上全用片毛石垒砌的,这种垒砌蕴涵了丰富的建筑工艺和文化内涵。

由于石材造价相对较高,目前在青岩古镇的建筑更新中,已经较少使用,除了部分较为重要的建筑外。

现在民居大多采用砖混结构,然后在立面上外饰木门窗、木栏杆等。

这一结构建筑隔声性能好,又有一定承载能力,并可就地取材、施工简易、使用普遍。

2、木板结构青岩民居的内外墙,多用木板墙壁,以1 厘米厚的杉板,镶于木楞组成的木框内,两面刨光,再涂桐油漆。

墙板用几块木板加竹钉镶成,接缝内涂牛胶粘合。

这种结构与构造方式是完全对古镇风貌和特色的延续,但造价较高,不宜于大面积推广,适用于在主体结构改动不大的情况之下,以改造风貌较差的建筑为主。

3、砖木( 石木) 结构砖木( 石木) 结构以砖或石为主要承重结构,再以木构件为外皮作为装饰,延续古镇风貌。

青岩古镇建筑环境美学探讨摘要:青岩古镇建筑历史文化较为悠久,青岩古镇建筑体现了人与自然和谐共生的原则,注重青岩古镇建筑环境美学的研究有助于了解中国传统建筑的典型特征。

本文将围绕青岩古镇建筑环境美学艺术特征进行阐述,注重加强分析青岩古镇环境美学与青岩古镇建筑设计之间的关系,旨在为日后的研究工作奠定基础。

关键词:青岩古镇建筑;环境美学;动态审美性前言:青岩古镇建筑环境美学艺术特征主要包括具有纯粹的美感以及具有动态审美特质。

注重研究青岩古镇建筑环境美学的实践应用,青岩古镇建筑设计符合环境美学的实际要求,并将环境美学中人与自然环境密不可分的精神有效的融入其中,从而营造出青岩古镇建筑和谐共生的发展氛围。

一、青岩古镇建筑环境美学艺术特征分析(一)具有纯粹的美感青岩古镇建筑在一定程度上体现了环境的价值,将建筑与自然环境进行有机的结合。

青岩古镇建筑的环境美学艺术特征具有纯粹的美感,不涉及任何功利的概念,青岩古镇建筑环境美学具有自然性,是通过艺术载体真实的进行展示,从而营造出和谐共生的生存氛围。

环境美学艺术特征是在自然环境下体现出来的,当青岩古镇建筑在自然环境的模式下会对人们的心理产生一定的影响,当人们身处青岩古镇建筑中时,通常不会考虑建筑的历史背景以及演变的历程,而是会直观的对青岩古镇的建筑进行观赏,通过青岩古镇展现出的自然状态会给人的内心带来美的享受。

青岩古镇建筑环境美学艺术特征会使人们根据直观展示的自然景观分析出青岩古镇的生存环境,用环境美学的审美观念去分析人与自然之间的关系,从而引起人们的愉悦感,环境美学角度下带来的美感具有一定的局限性,这种环境美学视角下的愉悦感的实用性较低。

青岩古镇建筑环境美学艺术特征体现着丰富而巧妙的内涵,对人们产生一定的吸引力,由于青岩古镇不同的街道风水主题存在差异性,合理的布局以及城市内部的空间结构,可以有效的让人们感受到自然环境的整体协调统一。

(二)具有动态审美性青岩古镇建筑环境美学艺术特征具有一定的动态审美特质,环境美学涉及的艺术载体具有多样性。

历史钩沉:明清贵州青岩古镇的空间结构作者:吴松琴马剑来源:《三峡论坛》2018年第02期摘要:古镇常被称为民族历史的“活字典”。

在时空交替的视域下,不断诠释着城市形态的历史传承,不断建构着自身内在“真实性”。

同时立足于史料整理与实地考察,爬梳了青岩古镇自明清以来的历史记忆;剖析了古镇形态与空间结构;解读了空间秩序下的社会运作体系。

进而为古镇的保护与开发、城镇的建设与发展进行历史文化指导。

关键词:明清;青岩;空间结构;城市形态中图分类号:TU-86 文献标识码:A 文章编号:1003-1332(2018)02-0065-05纵观研究现状,前人对青岩古镇的研究主要集中于古镇历史承袭、古镇旅游开发、古镇聚落形态和地域文化等方面。

[1]目前虽已取得相应的成果,但研究学科领域较单一,研究内容缺乏深度。

易言之,研究古镇不单就空间话空间,而是可通过剖析城市空间结构,进而研究其内部的社会因素与地域活动,以期将固态沉寂的古镇变“活”,赋予其灵魂与内涵。

而“城市的构成形态,可认为是时间(历史发展与演变),空间(地域环境条件),人(生产和生活的需要)三要素作用的产物。

”[2]118青岩城的外部形态,内部街巷布局及边界形态,共同构成其空间结构。

一、古镇的外部形态据史所载,“青崖屯,属贵州前卫……是贵省南鄙要害。

”[3]575青崖堡作为明清时期的军事重镇,是“茶马古道上的军事要塞”,距今已有600余年的历史沉淀。

据史所载,“青岩堡处于青岩下”,因山岩青色,因此其被称为青岩。

青岩初建于明洪武十一年(1378),坐落于贵阳市南境,是“贵阳与惠水、罗甸、广顺交通的咽喉。

”[4]155(见图1)纵观历史,古镇的建置沿革共分为四个阶段:明代以来为生成与发展期、清代为繁荣期、民国时期为辗转期、建国以来为复兴期(见表1)。

概言之,即明洪武十一年(1378),设“青岩堡”。

明隆庆六年(1572)设青岩土司。

明天启年间,班麟贵修筑青岩土城,老城初具规模,以后历经扩建。

贵州青岩古镇及其建筑探析青岩古镇,位于贵州省贵阳市花溪区南部,距贵阳市中心约20公里。

这座有着600多年历史的古镇,拥有丰富的历史文化遗产和独特的建筑风格,是贵州省重要的旅游景点之一。

本文将主要对青岩古镇的建筑特点、空间布局、文化内涵以及现代意义进行探析。

青岩古镇的建筑风格独特,具有鲜明的地域特色。

其建筑多采用石木结构,以四合院、三合院为主,布局严谨,富有节奏感。

同时,青岩古镇的建筑造型丰富多样,以坡屋顶、马头墙、石雕、木雕等为主要特色,使得整个古镇显得古朴典雅。

在装饰方面,青岩古镇的建筑多采用吉祥图案、历史人物、神话传说等题材进行雕刻和绘画,如“龙凤呈祥”、“福禄寿喜”、“八仙过海”等,具有很高的艺术价值。

古镇的建筑还通过门窗、檐口、梁枋等部位的雕刻,以及墙体的彩绘、地面的石雕等手段,营造出浓厚的文化氛围。

青岩古镇的空间布局以“井”字形为主,街道交错纵横,形成丰富的路网。

其中,南北走向的“古街”为古镇的主要街道,沿街两侧分布着许多古老的建筑和商铺,是游客的主要活动区域。

古街北端为青岩古镇的入口,南端连接着一条蜿蜒曲折的城墙,沿着城墙可登上古镇的制高点——翠笼山。

除了古街,古镇还有许多支路和胡同,通向各个角落。

这些道路两旁的建筑根据地势和功能的不同,形成了多种多样的空间格局。

古镇上还有许多开放的公共空间,如广场、寺庙、花园等,为居民和游客提供了休息和集会的场所。

青岩古镇的文化内涵非常丰富,这与它悠久的历史和独特的地理位置密切相关。

在明朝时期,青岩古镇是一个军事要塞,经历了许多战乱和变迁。

因此,古镇上留下了许多历史名人和英雄人物的足迹。

在文化艺术方面,青岩古镇的雕刻、绘画、石雕等传统工艺具有很高的水平。

同时,古镇还是苗族、布依族等少数民族的聚居地,这些民族的文化也在青岩古镇得到了很好的传承和发扬。

青岩古镇还是宗教信仰的重要场所,镇上有许多寺庙和教堂,反映了当地居民的精神世界。

在现代,青岩古镇已经成为一个重要的文化旅游胜地,每年吸引着众多游客前来参观。

JIAN NAN WEN XUE吉林省辽源市西山遗址文化概述■薛紫心王艳在吉林省辽源市龙山区寿山镇福山村一组西山南坡台地上,现存一处青铜时代居住址遗迹。

该遗迹出土的遗物主要有夹砂陶片等器物,器物的颜色主要以红褐色和黄褐色为主。

该处遗址山顶上有一座高句丽城址,曾发现石斧、石刀、陶纺轮、网坠和大量陶片。

西山遗址位于吉林省辽源市龙山区寿山镇福山村一组西山南坡台地上,根据全国第三次不可移动文物普查数据,该遗址占地面积约为3000平方米,东西长约60米,南北宽约50米。

该遗址北临水库,附近沟塘树木很多,东0.25公里为寿山村,北距福山村0.3公里,西距马屁股山约5公里,南距寿山镇政府约6公里。

遗址地势平坦,周围环山,全国第三次不可移动文物普查时发现此遗址已退耕还林,地表除树木杂草外,不见任何遗物散布。

上世纪80年代,根据全国第二次文物普查时所采集的标本来看,此遗址当为青铜时期。

当时该遗址出土的遗物主要有陶片等器物,其中夹粗砂红褐色陶质扁平状桥形器耳一件,上饰有五个椭圆形戳印纹,耳宽4.2厘米;红褐夹砂板状陶耳一件,长4.3厘米,宽3厘米,陶胎呈黑色,底厚0.6厘米;圆唇陶豆盘口沿一件,夹砂,呈黑灰色。

根据该遗址出土采集的陶器残件来看,可以明确辨认的器型主要有罐、豆、碗、钵、和壶等,这些器物的颜色主要以红褐色和黄褐色为主,均为夹砂且质地较粗糙,器表经过磨光。

根据陶器表面饰有的戳印纹以及陶器形制来看,该遗址应属古遗址类别中聚落址,为一处青铜时代居住址。

此外,在20世纪当地群众就已反映在该处遗址山顶上有一座高句丽城址,早年遗迹较为明显。

在第二次全国不可移动文物普查过程中,曾发现城垣沿山脊修筑而成,当时可辨认出东面和南面墙址,西面和北面墙址已无法辨认。

城内地势低洼,并且有水源,在城内发现一处泉眼。

该城址北面临近水库,东面城垣遭到破坏,西面连山,南面城垣下为平阔耕地。

另外根据1971年由吉林省博物馆、辽源市文化局和中央民族学院等单位共43人组成的文物遗址考察队,对辽源市秦汉塞及古城遗址进行的实地踏查,并形成专业考古报告《赴辽源市调查秦汉塞及古城遗迹工作小结》记载可知,此山城名为福山,在市区东北约十七里地,《西安县志略》称:黑鱼泡“之对面半拉山,名不雅驯,可更名福山,与寿山对称”,福山名称,来源于此。

青岩古镇的介绍和特点作文在贵州的众多美景中,青岩古镇就像一颗深藏在大山里的璀璨明珠,散发着独特的魅力。

我第一次去青岩古镇的时候,就被它那古朴的韵味深深吸引了。

从远处望去,青岩古镇被一圈青山环绕着,就像是一个被大自然宠爱的孩子,安静地躺在大山的怀抱里。

走进古镇,脚下是那一块块被岁月打磨得光滑的青石板路。

这些石板路仿佛在诉说着古镇的悠久历史,每一步踩上去,都能感受到一种沉甸甸的岁月感。

路的两旁是古色古香的店铺,店铺的招牌也是五花八门,有的是用木板刻的,有的是用布幡写的,充满了浓浓的古朴气息。

要说古镇的建筑,那真是别具一格。

这里的房屋大多是明清时期的风格,青瓦白墙,飞檐翘角。

有的房子墙壁上还爬满了绿色的藤蔓,给这些古老的建筑增添了几分生机与活力。

那些木质的门窗,雕刻着精美的图案,有花鸟鱼虫,也有神话传说中的人物,每一处雕刻都展现着工匠们的精湛技艺。

我走进一家卖银饰的小店,店主是一位和蔼可亲的阿姨。

她热情地向我介绍着各种银饰,还跟我讲起了这些银饰的制作工艺。

她说,每一件银饰都是他们亲手打造的,从设计到制作,每一个环节都倾注了心血。

我拿起一只银手镯,上面刻着精美的花朵图案,在灯光下闪烁着迷人的光芒。

阿姨说,这花朵象征着美好和幸福,戴上它能带来好运。

看着这些精美的银饰,我仿佛看到了古镇人民对生活的热爱和对美的追求。

古镇的美食也是一大特色。

走在街头,到处都能闻到各种美食的香气。

有香气扑鼻的卤猪脚,那色泽红亮的猪脚,让人看了就垂涎欲滴。

一口咬下去,软糯入味,满满的胶原蛋白,肥而不腻,简直是人间美味。

还有香辣可口的糕粑稀饭,甜甜的糕粑配上清香的稀饭,再加上一勺玫瑰糖,那味道,绝了!此外,还有豆腐圆子、玫瑰糖等等,每一种美食都让人回味无穷。

在古镇的一个角落里,我发现了一家小小的茶馆。

茶馆的门口挂着一块布幡,上面写着“茶语人生”四个字。

走进茶馆,里面的布置十分简单,但却充满了温馨的气息。

几张木质的桌椅,一个老式的茶壶,还有几盆绿色的植物,让人感觉格外舒适。

青岩·印象---之空间艺术形态悠悠岁月里,她宛如一曲动人的旋律,一首令人回味无穷的经典老歌;沧海桑田中,她宛如一首横空出世的华美诗篇,一篇让世人拜读的精品之作。

---题记“埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

”[1]早在公元前六百多年前老子便在《道德经》中为空间作出最早的阐释。

而两种城市形态思想影响了传统中国的城市格局。

第一,是《周礼》(西周)的最后一章“考工记”,[2]其中所强调的“为合城墙”、“南北轴线”、“功成居中”和“对称布局”反映了高度集权的政治体制和中国传统的伦理与哲学思想。

第二,是《管子》(周和西汉),[3]这部古典地理倡导自然的哲学,人类的居住环境应和自然环境相协调,在城市建设中,人们可以利用环境条件达到理想的居住目的。

“理性”和“自然”的原则反映在《周礼》和《管子》中,互相补充构成了独特的中国传统城市形态理论,并影响了古代城市的主要特征。

而如今保留下来的许多居住聚落空间,大都反映的是《管子》中所倡导的人居与自然和谐统一的中国传统的哲学思想。

空间这个概念有着相对和绝对的两重性,这个空间的大小、形状被其围护物和其自身应具有的功能形式所决定,同时该空间也决定着围护物的形式。

“有形”的围物使“无形”的空间成为有形,离开了围护物,空间就成为概念中的“空间”,不可被感知;“无形”的空间赋予“有形”的围护物以实际的意义,没有空间的存在,那围护物也就失去了存在的价值。

无论是公共空间或是私人空间,空间的生产过程同一般性商品在普遍意义上并没有什么不同。

建筑外部空间是指建筑与周围环境,城市街道之间存在的空间,它是建筑与建筑,建筑与街道或城市之间的中间领域,是一个有秩序的人造环境。

“建筑内部空间是建筑的灵魂”,建筑的本质就是空间与结构的有机统一。

人们利用各种材料建造各种建筑,但真正使用的是建筑的内部空间。

因此,室内空间较之建筑外型具有更重大的意义。

青岩古镇空间意向分析研究作者:杨程秀来源:《世界家苑》2017年第10期摘要:凯文·林奇在1960年《The Image of the City》一书中提出城市意象,认为意象是个体头脑对城市外部环境归纳出的图像,是直接感觉与过去经验记忆的共同产物,凯文·林奇将城市意象归纳为路径、边界、区域、节点和标志物五大要素,要素在城市意象中的分布、可识别程度和空间组合结构等形成城市意象空间特点[1]。

本文通过田野调查法,就凯文·林奇提出的城市意象五要素对青岩古镇的空间意象进行分析研究。

关键词:青岩古镇;空间意象;分析1、前言青岩古镇位于贵州省贵阳市南郊29公里,是花溪区南郊中心的集散地,是贵州省的历史文化古镇。

南北长约10公里,东西宽约8公里,总面积为92.3平方公里。

青岩镇属于典型的喀斯特地形,海拔1010-1330m [2]。

城市意象是城市特色的重要因素之一,充分反映在人们的城市意象中,从城市发展中所反映的城市意象内容对城市特色进行研究,在城市设计实践中塑造城市环境特色,占重要地位。

本文将就城市意象五要素:路径、边界、区域、节点、标志物,对青岩古镇的空间意象进行分析研究。

2、路径路径,是人们观察青岩古镇的主要视角之一,其走向在很大程度上决定青岩古镇的空间秩序,支配青岩古镇的空间意象。

青岩古镇四条主要道路相交于古镇中心,主要由东、西、南、北街、城墙上的道路和用于连接城墙和主要街道的小巷组成。

古镇中由东街(图2.1)、西街、南街、北街(图2.2)构成主要道路框架,由多条小路连接主要道路,如状元街、西下院街、背街等。

3、边界边界是秩序的起因,传统聚落由限定边界而成,边界表示空间领域的所属特点,在与他人领地产生区别时需保持一定限度的联系,边界的复杂性是古城建立秩序的基础。

古城中最多的是用“墙”的形式来形成边界的空间形态,“墙”界定出内部与外界的领域,“墙”内是家庭、城民的生活领域,“墙”外是公共活动内容和公共环境[3]。

试论青岩古镇的空间节点特性

摘要:从空间特征分析的角度,探析青岩古镇的肌理,选取有代表性的空间节点,从建筑和景观的角度进行深入剖析。

关键词:古镇,空间,点肌理

abstract:basedonspacecharacteristicanalysis,explorespacet extureofqingyanancienttown,selectrepresentativenodes,anal yzeonarchitectandlanscapeing.keyword:ancienttown,historic alsteet space,nodetexture

中图分类号:tu-024文献标识码:a文章编号:

青岩位于贵州省中部,贵阳市南郊花溪区以南10公里处,是一个文化古镇。

素有“筑南门户”之称,明代大旅行家徐霞客称之为“南鄙要害”,是广西、都匀、广顺、罗甸南面入筑的咽喉要地,又是贵阳南部开放、开发辐射的交汇带,为贵阳南下战略的主要通道。

其地理坐标为东经106°10′——107°16′,北纬26°10′——27°25′,海拔1060-1200米,全镇总面积4.66公顷,人口3.3万人,辖17个行政村,5个居委会,少数民族人口占总人口的36.8%。

一个地区村镇建筑群体的形式形态可以很直观的反映群体人民的

社会观和自然观。

青岩古镇周边群山连绵,溪流纵横,其地理位置的选择是依据古镇在军事和地理条件的特殊性而确定的。

其特点是:青山环抱,碧水环流,避风向阳,朝向开阔。

青岩古镇尤其重视运用中国古代风水学中取势、纳气的理念来选取建村立寨的“风水宝地”,以中国传统文化中特有的理念,以求获得古镇与自然环

境和谐共生的态势。

一,空间视线走廊(图1,2)

青岩古镇城内街巷旋转依山就势,自然流畅,人为痕迹隐匿于对自然的遵从和利用中,使人感不到过多的人为印记。

如老城南门的节点和街巷的连接处理,浑然天成。

北街自然一个弯过渡,空间变化丰富,平面和高程的回转,立体交错。

空间变化均极富景观效果。

青岩东西、南北向的街巷都有远山作为对景。

文昌阁、水星楼、雷祖庙之对狮子山,黄家坡和黑神庙又组成城市中的近山对景。

青岩城外部景观,北部狮子山和大将山衬托城市,西部和西南部的大苗山气势非凡。

建筑天际线与远山呼应,如文昌阁、玉皇阁形成良好对景。

城内的最高点与北部山脉的最高点遥相呼应。

玉皇阁金壁辉煌浑然天成。

北街自然一个弯过渡,空间变化丰富,平面和高程的回转,立体交错。

空间变化均极富景观效果。

青岩东西、南北向的街巷都有远山作为对景。

文昌阁、水星楼、雷祖庙之对狮子山,黄家坡和黑神庙又组成城市中的近山对景。

青岩城外部景观,北部狮子山和大将山衬托城市,西部和西南部的大苗山气势非凡。

建筑天际线与远山呼应,如文昌阁、玉皇阁形成良好对景。

城内的最高点与北部山脉的最高点遥相呼应。

玉皇阁金壁辉煌,文昌阁清白素雅,由此形成的古镇外部和内部的天际线极富变化,文昌阁是在城内观赏狮子山的的最佳地点,而狮子山上看文昌阁则是城外最高点鸟瞰城镇,景色可餐。

青岩古镇城内街巷旋转依山就势,自然流畅,人为痕迹隐匿于对自然的遵从和利用中,使人感不到过多的人为印记。

如老城南门的节点和街巷的连接处理,浑然天成。

北街自然一个弯过渡,空间变化丰富,平面和高程的回转,立体交错。

空间变化均极富景观效果。

青岩东西、南北向的街巷都有远山作为对景。

文昌阁、水星楼、雷祖庙之对狮子山,黄家坡和黑神庙又组成城市中的近山对景。

青岩城外部景观,北部狮子山和大将山衬托城市,西部和西南部的大苗山气势非凡。

建筑天际线与远山呼应,如文昌阁、玉皇阁形成良好对景。

城内的最高点与北部山脉的最高点遥相呼应。

玉皇阁金壁辉煌浑然天成。

北街自然一个弯过渡,空间变化丰富,平面和高程的回转,立体交错。

空间变化均极富景观效果。

青岩东西、南北向的街巷都有远山作为对景。

文昌阁、水星楼、雷祖庙之对狮子山,黄家坡和黑神庙又组成城市中的近山对景。

青岩城外部景观,北部狮子山和大将山衬托城市,西部和西南部的大苗山气势非凡。

建筑天际线与远山呼应,如文昌阁、玉皇阁形成良好对景。

城内的最高点与北部山脉的最高点遥相呼应。

玉皇阁金壁辉煌,文昌阁清白素雅,由此形成的古镇外部和内部的天际线极富变化,文昌阁是在城内观赏狮子山的的最佳地点,而狮子山上看文昌阁则是城外最高点鸟瞰城镇,景色可餐。

二,(1)南城门——军事建筑文化的标志(图3,4)

边界是秩序的起因,它限定了不同属性空间领域的范围,同时增强了聚落群的认同感和归属感[ 【日】原广司著于天炜等译《世界聚落的教示1]。

聚落边界的构成因素相当复杂,它往往或是物质的、或是精神的、或是精神与物质的混合物。

青岩原有东、西、南、北四座城门,南北城门至今尚存,但因年代久远,北只残存了些许城垣土垒,但墙基及城墙外的壕沟清晰可辨,南城门保存相对完好,近几年又经过了修整,南壕沟在南门外不远处,较浅窄。

城门是古镇的入口,界定城的内外,亦是街道的开始,中国古代城市虽多,城门的型制却没有太大的不同。

古时城门最重要的的功能是防御。

青岩的南门又称为“广定门”,位于210国道交接处的南入口,是古镇的入口标志,属于重要位置景观节点,是节孝坊和百岁坊的视觉焦点,现状建筑质量较差,经过修葺后,突出了入口景观效果,突出了南街的“入口”地位,入口节点设计首先按照文物的原样复原,其次是环境的整合。

南城门及连接的城墙也是古镇的边界,凯文·林奇认为:“边界是除道路以外的线性要素,它们通常是两个地区的边界,相互起侧面的参照作用。

”城门是城镇界线与个性的界标。

门内与门外给人完全不同的印象,门内古意浓厚,门外萋萋芳草。

二,(2)石牌坊——青岩古镇内部空间序列的前奏曲(图5,6,7)青岩的石牌坊四个城门皆有,但因年久失修和文革十年的毁坏,现今只幸存三座,即:北门外的“赵彩章百岁坊”,定广门(南门)

内的“赵理伦百岁坊”和定广门外的“周王氏媳刘氏节孝坊。

”牌坊作为青岩城门入口空间上的界定,起到一个引导入口空间序列的作用。

位于青岩城北约半公里处贵阳至惠水的古驿道上,它建于清朝道光十九年(1839年)六月。

石坊是四柱三间三楼四阿顶式,高约9.5米,宽9米,面北背南,四立柱南北两面皆有云鼓护柱,并置有长方形柱基。

中间柱南北两面及三间的三门内,均有赞誉赵彩章的阴刻楷书联子。

构成了北部城门入口的起始点。

赵理伦百岁坊位于青岩镇老南门和定广门之间,旧称大刺窝,建于清朝道光二十三年(1843年)。

石牌坊巍然矗立于南街,是四柱三间三楼四阿顶式。

面南朝北,与定广门相距三十来米,两头街路有石梯子,拾级而上恍若天门,四柱立有长方形柱基南北面皆有石狮子护柱。

赵理伦百岁坊如景框一样从城内向城外、由城外向城内,牌坊都起到框景的作用,也使得南城门的入口空间序列变得丰富多彩,井然有序。

周王氏媳刘氏节孝坊位于青岩广定门之外约300米处,建于清朝同治八年(1869年)。

据传是为了表彰周朝忠妻王氏、儿媳刘氏抚育教养子孙的事迹而立的。

石坊是四柱三间三楼四阿顶式,高约9.5米,宽9米,面南背北。

四柱南北两面有云鼓护柱。

周王氏媳刘氏节孝坊与赵理伦百岁坊共同构成青岩古镇南城门的入口空间序列。

在空间及形式上相互呼应。

二,(3)文昌阁和赵状元府——太极之眼(图8,图9,图10)

周王氏媳刘氏节孝坊位于青岩广定门之外约300米处,建于清朝同治八年(1869年)。

据传是为了表彰周朝忠妻王氏、儿媳刘氏抚育教养子孙的事迹而立的。

石坊是四柱三间三楼四阿顶式,高约9.5米,宽9米,面南背北。

四柱南北两面有云鼓护柱。

周王氏媳刘氏节孝坊与赵理伦百岁坊共同构成青岩古镇南城门的入口空间序列。

在空间及形式上相互呼应。

二,(3)文昌阁和赵状元府——太极之眼(图8,图9,图10)

该绿地与万寿宫临近,与周围民居建筑融为一体,当人们从街巷进入到宗教区时,浑然不觉,其所处位置正处于“太极”阴阳交汇之处,乃古镇之眸。

现成为居民观赏休闲场所,设置亭廊、茶室、服务休闲设施。

(6)南街转折结点——空间错落、跌宕起伏(图12,13)

南街的转折结点是整个南街道从地势最高处向低处过渡的位置,与另外两条支路相连接,在这个结点处豁然开阔,空间高低错落,一旁有休息平台相接,有树有石凳,从建筑心理与使用者的

以上文字粗浅地从建筑空间的角度探讨了青岩古镇的空间特性,在查阅相关资料时感觉,关于青岩的建筑艺术的论述甚少,而涉及空间形态的研究更为只言片语,我希望,通过写下这篇文章,对以后的青岩古镇建筑规划研究做一些有益的尝试。

作者简介:金湛林,出生1977年5月,籍贯:河北,工程师,研究方向:建筑设计学历:硕士研究生

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。