吏部尚书

- 格式:doc

- 大小:877.85 KB

- 文档页数:13

吏部尚书是什么官职吏部尚书,中国古代官名,六部中吏部的最高级长官,相当于今日的铨叙、人事部长,雅称大冢宰。

掌管全国官吏的任免、考课、升降、调动、封勋等事务,是吏部的最高长官,为中央六部尚书之首。

下面由店铺给大家整理了吏部尚书是什么官职相关知识,希望可以帮到大家!吏部尚书的变迁吏部尚书者,初汉成帝置列曹尚书四人。

其一曰常侍曹,主丞相御史公卿事。

后汉初,光武改常侍曹为吏部曹,主选举齐祠事;后汉末改为选部曹;魏代又为吏部曹,专掌选职,右于诸曹尚书。

至宋,置二吏部尚书,寻复省一人。

沈约《宋书》云:初,晋世散骑常侍选望与侍中不异,其后职任材散,用人益轻,宋孝武欲重其选,待吏部尚书任重,遂分吏部置三人,以轻其任。

蔡兴宗谓人曰:“选曹要重。

”常侍闻谈,改之名而不以实。

虽主意以为轻重,人心岂有变。

自汉及魏,授此职者,或云吏部尚书,若授诸曹尚书,直云尚书。

汉、魏、晋世,若授吏部者,即云以某为吏部尚书;若授他曹,云某为尚书。

至晋、宋、齐已后,始云某授工部、刑部、五兵、度支等尚书耳。

故历代职官之书,皆别纪吏部尚书,不与诸曹同。

吏部尚书六部吏部负责考核、任免四品以下官员户部负责财政、国库、人口统计礼部负责贡举、祭祀、典礼兵部负责军事刑部负责司法、审计事务。

具体审判另有大理寺负责。

重大案件组织刑部、御史台、大理寺会审。

谓三司审。

工部负责工程建设吏部官署名。

东汉始置吏曹,改自尚书常侍曹,魏晋以后称吏部。

隋唐五代列为尚书省六部之首。

吏部下设吏部司、司封司、司勋司、考功司,掌管天下文官的任免、考课、升降、勋封、调动等事务,唐朝前期主持科举考试,开元二十四年将主试权转礼部管辖。

唐朝中期,尚书省职权为诸使职侵夺,本部对于官员的任免权力也日渐削弱。

长官称吏部尚书,置吏部侍郎二人。

一度曾改称司列、天官、文部,旋复旧。

后代相沿不改。

唯宋代使职盛行,吏部职务为审官院、东西铨所掌,吏部尚书亦不治本部事。

《晋书.职官志》:“后汉光武改常侍曹为吏部曹,主选举祠祀事,灵帝以侍中梁鹄为选部尚书,于此始见曹名。

第20卷第4期江苏科技大学学报(社会科学版)2020年12月Journal of Jiangsu University of Science and Technology(Social Science Edition)Vol.20No.4 Dec.2020文章编号:1673-0453(2020)04-0006-0006明代吏部尚书的年龄构成特点及其成因和影响罗国澄,郭培贵(福建师范大学社会历史学院,福建福州350109)摘要:洪武十三年(1380)后,吏部尚书直接向皇帝负责,执掌锂政。

至明亡,在该位履职者共有121人。

其中,绝大部分皆为进士出身,明中后期则皆为进士出身,其平均中进士年龄为29岁,小于明代进士平均中式年龄5岁多,但其始掌吏部事的平均年龄则超过62岁,显示该职对履任者的仕履资历具有很高要求;与此同时,任此职者丈更迭频繁,平均在职时间仅有2.32年。

这既有其必然性,又对锂政运作和政局稳定产生了不利影响。

该职的年龄构成状况在各级科名和不同任职形式上也呈现出一定的规律性变化。

关键词:明代吏部尚书;中进士平均年龄;''掌吏部事"平均年龄;平均任职时间中图分类号:K248文献标识码:A洪武十三年(1380)废中书省后,吏部尚书直接向皇帝负责,“掌百官之贤否黜陟,,E1]5676,名臣蹇义、王翱、王恕、杨一清、高拱、孙丕扬等都曾主掌吏部事务,对明代政治与社会产生了重大影响。

探讨吏部尚书年龄构成特点及其成因和影响,对于评估明代铃政的运作水平、政局的稳定性以及推动吏部尚书群体研究的深入开展都具有重要意义。

学界迄今仅有廖义刚《明代洪武时期吏部尚书研究》和闫福新《明代吏部尚书研究》对任期问题进行了初步考察①,尚未见对该论题研究的专门成果。

因此,笔者拟对此进行专门探讨,以期促进该研究深入开展并求教于方家。

一、明代吏部尚书年龄构成的总体特点及其成因考察明代吏部尚书群体年龄构成的总体特点及其成因,必须首先明确两个问题:一是该群体的内涵,即笔者所论“吏部尚书”是指自洪武十三年至崇祯十七年(1644)在明朝京师以吏部尚书正常任职(以下均称“真”吏部尚书)、试职或以他职兼职、署职和“署部事”等形式的“实掌吏部尚书事”者。

《宋书·刘秀之传》原文及翻译译文1、《宋书·刘秀之传》原文及翻译译文《宋书·刘秀之传》原文及翻译宋书原文:刘秀之,字道宝,东莞莒人。

秀之少孤贫,有志操。

十许岁时,与诸儿戏于前渚,忽有大蛇来,势甚猛,莫不颠沛惊呼,秀之独不动,众并异焉。

东海何承天雅相知器,以女妻之。

景平二年,除驸马都尉。

后出为无锡、阳羡、乌程令,并著能名。

元嘉十六年,迁建康令。

性纤密,善纠摘微隐,政甚有声。

吏部尚书沈演之每称之于太祖。

世祖镇襄阳,以为襄阳令。

襄阳有六门堰,良田数千顷,堰久决坏,公私废业。

世祖遣秀之修复,由是大丰。

二十五年,除梁州刺史。

时汉川饥俭,境内骚然,秀之善于为政,躬自俭约。

先是,汉川悉以绢为货,秀之限令用钱,百姓至今受其利。

氐贼杨高为寇,秀之讨之,斩高兄弟。

元凶弑逆,秀之闻问,即日起兵,求率众赴襄阳,司空南谯王义宣不许。

事宁,迁益州刺史。

益州土境丰富前后刺史莫不营聚蓄多者致万金所携宾僚并京邑贫士出为郡县皆以苟得自资秀之为治整肃,以身率下,远近安悦焉。

南谯王义宣据荆州为逆,遣参军王曜征兵于秀之,秀之即日斩曜戒严。

以起义功,封康乐县侯,食邑六百户。

大明元年,征为右卫将军。

明年,迁丹阳尹。

时秀之从叔穆之赊市百姓物,不还钱,市道嗟怨。

秀之以为非宜,陈之甚切,虽纳其言,竟不从用。

广陵王诞为逆,秀之入守东城。

其年,迁尚书右仆射。

五年,雍州刺史海陵王休茂反,为土人所诛,遣秀之慰劳,分别善恶。

事毕还都,出为安北将军。

上车驾幸新亭视秀之发引,将征为左仆射,事未行,八年卒,时年六十八。

上甚痛惜之,赠侍中、司空,谥为忠成公。

上以其莅官清洁,家无余财,赐钱二十万,布三百匹。

(节选自《宋书·刘秀之传》译文:刘秀之,字道宝,东莞莒人。

刘秀之从小孤苦贫寒,但是有志向操守。

刘秀之十岁左右时,和一群小孩在住处前水边嬉戏,忽然有条大蛇游来,势头非常凶猛,小孩没有不跌倒惊叫的,只有刘秀之站着不动,大家都很惊异。

《新唐书·岑文本传》原文及翻译译文1、《新唐书·岑文本传》原文及翻译译文《新唐书·岑文本传》原文及翻译新唐书原文:岑文本,字景仁,邓州棘阳人。

祖善方,后梁吏部尚书。

父之象,仕隋为邯郸令,坐为人讼,不得申。

文本年十四,诣司隶理冤,辨对哀畅无所诎。

合台嗟赏,遂得直。

性沈敏,有姿仪,善文辞,多所贯综。

贞观元年,除秘书郎,兼直中书省。

太宗既藉田,又元日朝群臣,文本奏《藉田》、《三元颂》二篇,文致华赡。

李靖复荐于帝,擢中书舍人。

时颜师古为侍郎,自武德以来,诏诰或大事皆所草定。

及得文本,号善职,而敏速过之。

乃授文本侍郎,专典机要,封江陵县子。

逾年为令,从伐辽东,事一委倚,至粮漕最目、甲兵凡要、料配差序,筹不废手,由是神用顿耗,容止不常。

帝忧曰:“文本今与我同行,恐不与同返矣!”至幽州暴病,帝临视流涕。

卒,年五十一。

赠侍中、广州都督,谥曰宪,陪葬昭陵。

始,文本贵,居处卑,室无茵褥帏帟。

事母以孝显,抚弟侄笃恩义。

生平故人,虽羁贱必钧礼。

帝每称其忠谨:“吾亲之信之”。

晋王为皇太子,大臣多兼宫官,帝欲文本兼摄,辞曰:“臣守一职,犹惧其盈,不愿希恩东宫,请一以事陛下。

”帝乃止。

始为中书令,有忧色,母问之,答曰:“非勋非旧,责重位高,所以忧也。

”有来庆者,辄曰:“今日受吊不受贺。

”或劝其营产业,文本叹曰:“吾汉南一布衣,徒步入关,所望不过秘书郎、县令耳。

今无汗马劳,以文墨位宰相,奉稍已重,尚何殖产业邪?”既任职久,赉锡丰饶,皆令弟文昭主之。

文昭任校书郎,多交轻薄,帝不悦,谓文本曰:“卿弟多过,恐累卿,朕将出之。

”文本曰臣少孤母所钟念者弟也不欲离左右今若外出母必忧无此弟是无老母也泣下呜咽。

帝愍其意,召文昭让敕,卒无过。

(选自《新唐书·卷一百一十五》,有删减)译文:岑文本,字景仁,邓州棘阳人。

祖父岑善方,在后梁任吏部尚书。

父亲岑之象,在隋做官,任邯郸令,因事被人告了一状,无法申冤。

岑文本当时十四岁,到司隶官处替父亲申理冤屈,辩论和对答的言辞悲伤流利而又无可辩驳,整个官署的人都感叹赞赏他,他父亲的冤屈也得以洗雪。

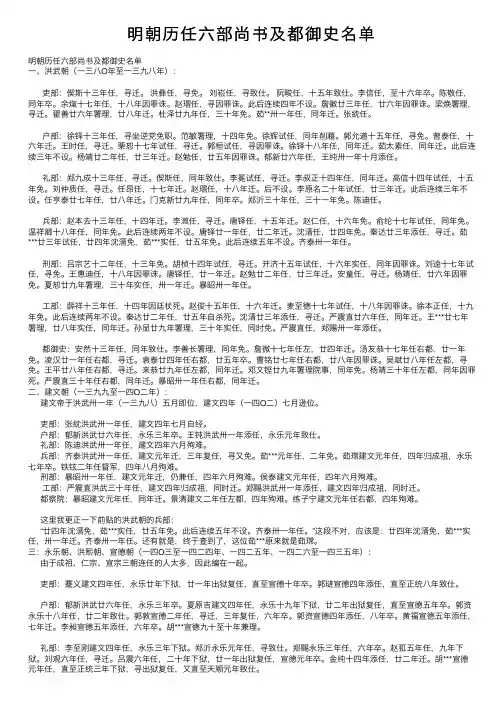

明朝历任六部尚书及都御史名单明朝历任六部尚书及都御史名单⼀、洪武朝(⼀三⼋O年⾄⼀三九⼋年):吏部:偰斯⼗三年任,寻迁。

洪彝任,寻免。

刘崧任,寻致仕。

阮畯任,⼗五年致仕。

李信任,⾄⼗六年卒。

陈敬任,同年卒。

余熂⼗七年任,⼗⼋年因罪诛。

赵瑁任,寻因罪诛。

此后连续四年不设。

詹徽廿三年任,廿六年因罪诛。

梁焕署理,寻迁。

翟善廿六年署理,廿⼋年迁。

杜泽廿九年任,三⼗年免。

茹**卅⼀年任,同年迁。

张紞任。

户部:徐铎⼗三年任,寻坐逆党免职。

范敏署理,⼗四年免。

徐辉试任,同年削藉。

郭允道⼗五年任,寻免。

曾泰任,⼗六年迁。

王时任,寻迁。

栗恕⼗七年试任,寻迁。

郭桓试任,寻因罪诛。

徐铎⼗⼋年任,同年迁。

茹太素任,同年迁。

此后连续三年不设。

杨靖廿⼆年任,廿三年迁。

赵勉任,廿五年因罪诛。

郁新廿六年任,王纯卅⼀年⼗⽉添任。

礼部:郑九成⼗三年任,寻迁。

偰斯任,同年致仕。

李冕试任,寻迁。

李叔正⼗四年任,同年迁。

⾼信⼗四年试任,⼗五年免。

刘仲质任,寻迁。

任昂任,⼗七年迁。

赵瑁任,⼗⼋年迁。

后不设。

李原名⼆⼗年试任,廿三年迁。

此后连续三年不设。

任亨泰廿七年任,廿⼋年迁。

门克新廿九年任,同年卒。

郑沂三⼗年任,三⼗⼀年免。

陈迪任。

兵部:赵本去⼗三年任,⼗四年迁。

李溦任,寻迁。

唐铎任,⼗五年迁。

赵仁任,⼗六年免。

俞纶⼗七年试任,同年免。

温祥卿⼗⼋年任,同年免。

此后连续两年不设。

唐铎廿⼀年任,廿⼆年迁。

沈溍任,廿四年免。

秦达廿三年添任,寻迁。

茹***廿三年试任,廿四年沈溍免,茹***实任,廿五年免。

此后连续五年不设。

齐泰卅⼀年任。

刑部:吕宗艺⼗⼆年任,⼗三年免。

胡桢⼗四年试任,寻迁。

开济⼗五年试任,⼗六年实任,同年因罪诛。

刘逵⼗七年试任,寻免。

王惠迪任,⼗⼋年因罪诛。

唐铎任,廿⼀年迁。

赵勉廿⼆年任,廿三年迁。

安童任,寻迁。

杨靖任,廿六年因罪免。

夏恕廿九年署理,三⼗年实任,卅⼀年迁。

暴昭卅⼀年任。

⼯部:薛祥⼗三年任,⼗四年因廷杖死。

赵俊⼗五年任,⼗六年迁。

明朝吏部尚书宋纁2015-01-27 16:20 中国睢阳网【我要评论】页面功能【字体:大中小】【关闭本页】宋纁(1521一1591),字伯敬,号栗庵。

明朝商丘人。

宋纁幼小颖敏异常,六岁入蒙学,勤奋读书,不爱修饰。

以孝顺父母,闻名乡里。

由于他刻苦攻读,于l552年中举人,1559年进士及第。

朝廷授予他永平府推官的职务。

不久又晋升为监察御史。

以后又当了应天府、山西等地的巡按。

出按陕西时,正碰上有权有势的太监吕用等人,违法抗疏,横行霸道。

他立即告发太监,使得这些人大为收敛,不敢胡为。

他爱护百姓,在巡按应天府时,劝人们修筑圩田,以防水患,使庄稼丰收。

此种修圩田之举,便成为当时利民的好方法。

在巡抚保定时,正值灾荒,路有饿殍。

他假借皇帝的命令,开国家粮库,赈济万民,受到人民爱戴。

有一官员路过保定,他按礼节送迎,决不越界,并说:我不能搜刮民脂民膏来讨好经过这里的官员,以便使自己得到什么好处。

他为国家着想,在巡按各地时,对工作认真负责,一丝不苟。

亲自核定官职人数,裁减冗兵冗员,撤销了不必要的地方驻军,为国家节约了大量的物资钱银。

由于他政绩显著,被朝廷提拔为户部侍郎,不久又迁升为户部尚书,极力反对。

结果削减了十万两。

又一次,皇帝为了庆贺自己的生日,下令动用了二十万两白银,作为筹备和赏赐的费用。

宋纁直接顶撞,表示坚决反对,虽然没有被皇帝采纳,但他仍坚持己见。

可见他刚正不阿以国家社稷为重。

他做户部尚书五年期间,正是国家多灾,人民多难的时刻,他为国家着想,为皇帝担忧,呕心沥血为民除患,从不考虑个人家庭、亲属的私事,终日处理纷至沓来的国家事务。

以他的才干,对四面八方涌来的各种问题,他能分别轻重缓急,斟酌适当,处置合理。

因此他受到了皇帝的重用,得到了臣民的赞誉。

在宋纁做户部尚书的最后一年,都御史吴时来嫉妒他的贤能,害怕他的名声超过自己,在吏部尚书相巍告老辞官之际,吴两次向皇帝上疏弹劾宋纁。

他知道后,就杜门在家,要求隐退,皇上不但不允,还在相巍退职后,任他为吏部尚书。

2011年1月湖北大学学报(哲学社会科学版)Jan.。

201I第38卷第1期Journal of H u b e i University(Phil osop hy and Soc ial Science)V01.38No.1试论唐代吏部尚书出身与人仕途径董劭伟(东北大学秦皇岛分校社科部,河北秦皇岛066004) [摘要]吏部尚书是唐代重要中央职官,其职能与地位与前朝制度无大差异,但职权大小略有不同,在法理上,其一直属于吏部长官,这点无可置疑。

就其出身与入仕途径而言,唐代吏部尚书出身阶层相对都较高,多数通过科举等进入仕途,起家官相对也优越,在唐前期各朝几乎都有非郡姓出身吏部尚书.说明唐前期已开始摆脱南北朝门阀士族控制人事权力的局面,在用人上已表现出不拘一格的态势。

而唐中后期士族-,2身者特别南北朝旧士族为保持其门第兴盛,必须倚仗科举入仕,加上科举入仕已为重要入仕途径,故而出自士族阶层者逐渐增多。

科举出身者在吏部尚书担任者中逐渐占据主要地位。

前期吏部尚书起家官情况比较复杂,至后期较多起家为校书郎者,起家官中为地方官且为节度使属官的情况是后期独有现象,人数不少,乃后期可考起家官最多的一种。

[关键词]唐代;吏部尚书;出身;入仕[中图分类号]K24[文献标志码]A[文章编号】1001—4799(2011)01—0108—06中国古代职官体系中吏部一经出现,即表明“国家管理机构在选举用人方面,已趋于制度化与正规化”It]7e。

魏晋南北朝隋唐延至宋元明清,吏部基本处于尚书六部之首的位置。

地位极其重要,而其职能运作愈发成熟。

唐代前期为三省六部制确立与成熟阶段,唐中后期。

中书门下体制确立并作为中枢体制发挥主要政治功能,两种体制下,尚书省职能与地位发生很大变化,但吏部铨选职能并无根本性改变,不过,职权也受到影响而有所消长。

总体来看,吏部仍是主管官员铨选等人事管理的主要部门之一,吏部尚书仍保持着吏部长官的地位。

可以认为有唐一代吏部运行处于制度史上承前启后的重要进程上,这一时期结束了前此九品中正制主导选举的阶段,科举制度开始全面影响至选官体系,进而使得礼部科举与吏部选官结合起来,古代选官开始发生重大变化。

郊椅之礼郊:古时帝王在郊外祭祀天地椅:轿子郊椅,即乘坐轿子去郊外祭祀天地。

也称太史,官职名,传夏代末已有此职。

西周、春秋时太史掌管起草文书,策命诸侯卿大夫,记载史事,编写史书,兼管国家典籍、天文历法、祭祀等,为朝廷大臣。

秦汉设太史令,职位渐低。

魏晋以后修史的任务划归著作郎,太史仅掌管推算历法。

隋改称太史监,唐改称太史局,肃宗时又改为司天台,五代同。

宋代有太史局、司天监、天文院等名称。

辽称司天监,金称司天台。

元代改称为太史院,与司天监并立,但推步测算之事都归太史院,司天监仅余空名。

明、清两代,均称钦天监;至于修史之事则归于翰林院,所以对翰林亦有“太史”之称。

大宗伯dàzōng bó《周礼》谓春官之长为大宗伯,掌礼制,爵为卿。

《周礼.春官.大宗伯》:"大宗伯之职,掌建邦之天神﹑人鬼﹑地 之礼,以佐王建保邦国。

以小宗伯为佐官。

北周依《周礼》置六官,其春官府亦以大宗伯为长官,设卿一人,正七命;佐官为小宗伯,上大夫二人,正六命;春官府又有都上士,正三命。

《唐六典》谓大宗伯相当于礼部尚书,小宗伯相当于太常少卿,春官府都上士相当于礼部员外郎。

后以大宗伯为礼部尚书的别称,少宗伯为礼部侍郎的别称,少宗伯即小宗伯。

明清亦称礼部尚书为大宗伯。

【礼部尚书】主管朝廷中的礼仪、祭祀、宴餐、贡举的大臣,清代为从一品。

相当于现在的教育部长和文化部长。

礼部中国古代官署。

南北朝北周始设。

隋唐为六部之一。

历代相沿。

长官为礼部尚书。

考吉、嘉、军、宾、凶五礼之用;管理全国学校事务及科举考试及藩属和外国之往来事。

礼部下设四司,明清皆为:仪制清吏司,掌嘉礼、军礼及管理学务、科举考试事;祠祭清吏司,掌吉礼、凶礼事务;主客清吏司,掌宾礼及接待外宾事务;精膳清吏司,掌筵飨廪饩牲牢事务。

四司之外,清设有铸印局,掌铸造皇帝宝印及内外官员印信。

会同四译馆,掌接待各藩属、外国贡使及翻译等事。

光绪三十二年(1906),清政府宣布“仿行宪政”,将原设之太常寺、光禄寺、鸿胪寺并入礼部。

01、吏部尚书张纲张纲(1083-1166),字彦正,号华阳老人,金坛薛埠人,31岁时崇宁殿试御赐状元及第。

张纲在两浙提刑的任上,明察秋毫,审慎办案,秉公执法,百姓称他是铁面无私的清官。

在任监察御史时,他令郡城按月向提刑申报羁押囚犯存亡数,年终根据羁押人数多寡,考核评定政绩优劣。

革除狱吏贪赃枉法、虚报冒领、政绩优劣不分的弊端。

靖康元年(1126)6月,钦宗诏谕求言,张纲心系百姓,极力为民众解忧排难,向钦宗陈奏利民八十事,求请颁布推行。

钦宗皆予采纳,使得国泰民安,万物皆苏。

秦桧执相期间,张纲又因不畏高官重权,刚正不阿,与秦桧坚持抗争,因而受黜辞归故里。

秦桧死后,73岁的张纲被召为吏部侍郎兼侍读,复出后的张纲,不改为官品风,极力进谏。

他的谏疏被采纳后,新任朝廷监司属尽职守,严明法纪,革除弊端,治绩显著。

张纲在朝44年,官至吏部尚书,书座右铭“以直行己,以正立朝,以静退高”,被民众誉为“清官典范”。

02、资政殿大学士汤鹏举汤鹏举(1087-1165),出生于金坛城东小坵。

年少时即以郡学贡的资格赴京城应考,中上舍第一名。

他先后在分宁、晋陵、当涂、广德、饶州、常州等地当过地方官。

宋徽宗政和年间,安徽当涂地方上的奸商不法谋富,短寸缺两,克扣买主,百姓怨声载道。

刚调去的县令汤鹏举深入民间微服私访,以百姓的模样去买东西,当场抓住了奸商不规矩的把柄,随即将奸商逮进县衙治罪,一时民心大快,市场安定。

他秉公执法,不徇私情,审理案件果断敏捷。

凡他经办的涉案人姓名、相貌,只要见过一次就铭记在心。

他把工夫主要放在察看现场、查访核实上,等到传唤犯人开堂时,已经证词确凿铁证如山,所以断案干脆利落,从无差错,罪犯经过他的处理,大都不敢再作奸犯科。

百姓传说他有“神明在身”,对他十分敬仰。

03、太常丞刘宰刘宰(1165-1233),字国平,自号漫塘病叟,绍熙元年(1190年)登进士第后,历任江宁尉、真州司法、泰兴县令、浙东仓司干官、籍田令、建康府添差通判、直宝漠阁、太常丞、少监、以直敷文阁知宁国府,卒后谥文清。

《明史·王汝调传》原文及翻译译文1、《明史·王汝调传》原文及翻译译文《明史·王汝调传》原文及翻译明史原文:王汝调,字古师,隆庆五年进士。

除元城知县,累迁光禄少卿。

吏科都给事中海宁陈与郊者,大学士王锡爵门生,又附申时行,恣甚。

汝训抗疏数其罪,言:“与郊今日荐巡抚,明日荐监司。

每疏一出,受贿狼籍。

部曹吴正志一发其奸,身投荒徼。

吏部尚书杨巍亦尝语侍郎赵焕,谓为小人。

乞速罢谴且科道以言为职乃默默者显谔谔者绌直犯乘舆屡荷优容稍涉当途旋遭摈斥言官不难于批鳞而难于借剑此何为也?天下惟公足以服人。

今言者不论是非,被言者不论邪正,模棱两可,曲事调停,而曰务存大体。

是惩议论之纷纭,而反致政体之决裂也。

乞特敕吏部,自后迁转科道,毋恶异喜同,毋好谀丑正。

”是时,巍以政府故,方厚与郊。

闻汝训言引己且刺之,大恚,言:“臣未尝诋与郊。

汝训以寺臣攻言路,正决裂政体之大者。

”乃调汝训南京。

未几,其子杀人论死,与郊悒悒卒。

汝训入为太常少卿。

孟秋,飨庙,帝不亲行。

汝训极谏。

帝愠甚,以其言直,不之罪也。

寻进太仆卿,调光禄。

汝训先为少卿,寺中岁费二十万,至是滥增四万有奇。

汝训据《会典》,请尽裁内府冗食,不许。

二十二年,改左佥都御史。

汝训性清介,方严疾恶。

巡按御史南昌彭应参亦雅以强直名,相与力锄豪右。

乌程故尚书董份、祭酒范应期里居不法,汝训将绳之。

适应参行部至,应期怨家千人遮道陈牒。

应参持之急,檄乌程知县张应望按之。

应期自缢死,其妻吴氏诣阙诉冤。

帝命逮应参、应望诏狱,革汝训职。

汝训家居十五年,起南京刑部右侍郎。

召改工部,署部事。

初,矿税兴,以助大工为名。

后悉输内帑,不以供营缮。

而四方采木之需多至千万,费益不訾。

汝训屡请发帑佐工,皆不报。

在部岁余,力清夙弊。

中官请乞,辄执奏不予,节冗费数万。

卒,赠工部尚书,谥号恭介。

(节选自《明史·列传一百二十三》,有删改)译文:王汝训,字古师,山东聊城人。

隆庆五年中进士,授职元城知县,逐渐升到光禄少卿。

汉代的官职及他们的职责和地位如下皇帝:相当于国家主席兼中央军委主席(正国级)丞相(大司徒、相国):相当于国务院总理(副国级)太尉(大司马):相当于中央军委第一副主席(副国级)御史大夫(大司空):相当于最高人民法院长兼最高人民检察院长(副国级)皇帝太子:相当于国家副主席(副国级)治粟内史(大司农):相当于财政部长兼农业部长兼中央人民银行长(正部级)廷尉:相当于民政部长兼司法部长兼公安部长(正部级)典客(大行):相当于外交部长(正部级)太仆:相当于交通部长(正部级)奉常(太常):相当于文化部长(正部级)郎中令(光禄勋):相当于国防部长(正部级)少府:相当于国家税务总局长(正部级)郡太守:相当于省长(正部级)京兆尹:相当于直辖市长(正部级)左冯翊:相当于直辖市长(正部级)右扶风:相当于直辖市长(正部级)国内史:相当于自治区长(正部级)西域都护:相当于特别行政区长官(正部级)县令:相当于地级市长(正厅级)县长:相当于县级市长,县长(正处级)汉代官职的职责:太常(奉常):九卿之一,掌礼仪祭祀。

下属官职有:太史令、博士祭酒、太祝令、太宰令、大乐令等。

光禄勋(郎中令):九卿之一,宿卫侍从之官。

下属官职有:五官中郎将、左中郎将、右中郎将、虎贲中郎将、羽林中郎将、奉车都尉、驸马都尉、骑都尉、光禄大夫、太中大夫、中散大夫、谏议大夫、议郎、谒者仆射等。

卫尉:九卿之一,掌宫门禁卫。

太仆:九卿之一,掌车马。

下属官员有:考工令、车府令、未央厩令等。

廷尉(大理):九卿之一,掌诉讼断案,平决诏狱。

类似于后来的刑部尚书。

大鸿胪(典客):九卿之一,掌管诸侯和各少数民族事务,相当于外交官员。

宗正:九卿之一,管理皇族事务,一般由皇族中德高望重之人担任。

大司农(治粟内史):九卿之一,掌管一国之租税钱谷盐铁和国家财政收支,职权与后来的户部尚书相近,后世也以“司农”为户部尚书的别称。

下属官员有太仓令、平准令、导官令等。

少腐;九卿之一,掌管宫中御用之物。

宋朝的官位等级排列表宋朝的官位等级排列如下:1. 太师、太傅、太保2. 太尉、司徒、司空3. 太子太师、太子太傅、太子太保4. 御史大夫5. 六部尚书:吏部尚书、户部尚书、礼部尚书、兵部尚书、刑部尚书、工部尚书6. 左、右仆射7. 六部侍郎:吏部侍郎、户部侍郎、礼部侍郎、兵部侍郎、刑部侍郎、工部侍郎8. 左、右散骑常侍9. 中书令10. 门下侍郎、中书侍郎11. 左、右谏议大夫12. 左、右拾遗13. 御史中丞14. 六部郎中:吏部郎中、户部郎中、礼部郎中、兵部郎中、刑部郎中、工部郎中15. 左、右司郎中16. 六部员外郎:吏部员外郎、户部员外郎、礼部员外郎、兵部员外郎、刑部员外郎、工部员外郎17. 左、右司员外郎18. 起居舍人19. 起居郎20. 左、右司谏21. 左、右正言22. 国子监祭酒23. 国子监司业24. 少府监、将作监25. 诸寺监26. 少卿监27. 秘书监28. 殿中监29. 左、右丞30. 左、右光禄大夫31. 左、右金吾卫上将军32. 左、右卫上将军33. 左、右骁卫上将军34. 左、右武卫上将军35. 左、右屯卫上将军36. 左、右领军卫上将军37. 左、右监门卫上将军38. 左、右千牛卫上将军39. 十六卫上将军40. 大将军41. 将军42. 节度使43. 承宣使44. 观察使45. 防御使46. 团练使47. 刺史48. 太守49. 通判50. 知州51. 知军、知监52. 县令53. 县丞54. 主簿55. 县尉。

清朝六部尚书排名如何谁才是六部之首本文导读:六部尚书之首是吏部尚书,自隋唐开始吏部尚书基本上一直是六部尚书之首。

甚至曾经改称为天官。

吏部的主要功能是掌管全国文官的任免、考课、勋封、升降、调动等事务,除了皇帝钦点的官员,一般官员的升迁调动都要经过吏部的。

类似于今天的人力资源和社会保障部。

所以按实际权力来说吏部尚书是最大的。

户部主要的功能就是掌管全国疆土、田地、户籍、俸饷、赋税等一切财政事宜。

也就是除了皇帝的小金库内帑及其皇家财政外,户部尚书掌了全国的财政。

掌管了全国的财政,必须的是仅次于吏部了。

礼部的主要功能是掌管全国教育事务及科举考试还有藩属和外国往来之事。

也就是说礼部负责着国家的教育和礼制还有与外国交往之事。

若说实际权力,礼部是不如吏部和户部甚至其他部门的。

但论起地位来说,礼部尚书的地位是最尊贵的。

因为在等级森严的古代,礼部代表着国家的礼法,礼部尚书在六部尚书之中自然是地位最高的了,但是权力吗,自然是小多了。

兵部的主要功能是掌管武职选授、处分及兵籍、关禁、军械、驿站等兵务,不涉兵权。

清朝的兵部应该是最憋屈的兵部了,表面上来看兵部是掌管天下兵马的,但清朝先是有内阁还有南书房集权,最后是军机处。

所以清朝兵部并没有兵权,只有涉及兵务之事的处理。

刑部的主要功能是掌管天下的法律刑狱。

不过清朝是三法司制,刑部并非一家独大,还有都察院管稽察和大理寺负责重大案件的最后审理和复核,因此刑部权力并没有那么大。

工部顾名思义主要功能也就是掌管全国的工程事务。

负责兴修水利和重要的土木建筑工程,大体相当于现代的水利部和建筑工程部。

工部的实际权力和地位是最小最低的,所以工部尚书是垫底的。

说完清朝六部尚书的大小之分,接下来宋安之再给大家说说清朝六部的特色。

清朝入关之初的顺治五年,清庭为了拉拢汉人稳固统治,因此始设六部汉尚书一名,同时侍郎也增加汉人侍郎一名。

而在此之前六部只有满人尚书满人侍郎。

通俗来说六部尚书相当于今天的部长,左右侍郎相当于副部长级别。

清代吏部尚书列表吏部满尚书序号姓名籍贯上任时间任前职务卸任时间卸任原因1满洲顺治元年(1644年)顺治四年(1647年)2满洲顺治四年四月乙亥(1647年5月8日)兵部尚书顺治七年三月(1650年)去世3宗室顺治七年十二月乙巳(1651年1月17日)顺治八年二月庚子(1651年3月13日)刑部尚书4满洲顺治七年十二月乙巳(1651年1月17日)固山额真顺治八年八月壬戌(1651年10月1日)附多尔衮,死5满洲顺治八年二月庚子(1651年3月13日)刑部尚书顺治八年三月己丑(1651年5月1日)迁国史院学士6满洲顺治八年三月己丑(1651年5月1日)兵部左侍郎顺治十年十一月乙卯(1654年1月11日)革7满洲顺治八年九月丙戌(1651年10月25日)固山顺治九年(1652年)出征,授靖南将军8 宗顺治九年四月刑部尚书顺治十一年十革室乙卯(1652年5月21日)月乙丑(1654年11月17日)署理满洲顺治十一年十月乙丑(1654年11月17日)固山顺治十一年十一月丁亥(1654年12月9日)9满洲顺治十一年十一月丁亥(1654年12月9日)镶黄旗满洲都统顺治十二年十月(1655年)出征,去世10宗室顺治十二年正月辛丑(1655年2月21日)顺治十三年四月己酉(1656年4月24日)革11觉罗顺治十三年四月丁卯(1656年5月12日)兵部左侍郎顺治十七年二月丁未(1660年4月1日)降三级调任12觉罗顺治十七年五月乙卯(1660年6月8日)兵部尚书顺治十八年七月辛酉(1661年8月8日)迁弘文院大学士13满洲顺治十八年闰七月庚辰(1661年8月27日)秘书院大学士管户部事康熙元年七月壬申(1662年8月14日)回院办事14满洲康熙元年七月辛卯(1662年9月2日)户部尚书康熙六年正月庚子(1667年2月17日)改镶白旗满洲都统15蒙古康熙六年正月乙巳(1667年2兵部尚书康熙六年三月辛巳(1667年3病免月22日)月3日)16满洲康熙六年三月乙酉(1667年4月3日)兵部尚书康熙八年五月庚申(1669年6月26日)鳌拜党,革17满洲康熙八年六月壬戌(1669年6月28日)户部尚书康熙九年十一月壬午(1671年1月9日)病免18满洲康熙九年十二月乙酉(1671年1月12日)文华殿大学士管刑部尚书康熙十四年九月乙巳(1675年11月7日)去世19满洲康熙十四年十月乙卯(1675年11月17日)兵部尚书康熙十六年七月甲辰(1677年8月27日)迁武英殿大学士20满洲康熙十六年八月戊午(1677年9月10日)礼部尚书康熙二十年三月乙亥(1681年5月9日)病免21满洲康熙二十年五月庚申(1681年6月23日)刑部尚书康熙二十二年二月丁丑(1683年3月2日)改礼部尚书22满洲康熙二十二年六月戊寅(1683年7月1日)户部尚书康熙二十四年五月己丑(1685年7月1日)改兵部尚书23满洲康熙二十四年九月己卯(1685年10月19日)左都御史康熙二十六年八月(1687年)去世24满洲康熙二十六年九月甲申(1687年10月14日)户部尚书康熙二十七年二月壬子(1688年3月10日)解25满洲康熙二十七年二月甲寅(1688年3月12日)刑部尚书康熙二十七年四月戊午(1688年5月15日)休26满洲康熙二十七年五月癸未(1688年6月9日)兵部尚书康熙二十八年五月乙巳(1689年6月26日)迁武英殿大学士27满洲康熙二十八年五月乙巳(1689年6月26日)户部尚书康熙三十年闰七月甲戌(1691年9月13日)去世28满洲康熙三十年闰七月庚申(1691年8月30日)户部尚书康熙三十一年二月甲辰(1692年4月10日)去世29满洲康熙三十一年二月庚子(1692年4月6日)户部尚书康熙三十九年十月壬午(1700年12月3日)解30满洲康熙三十九年十月丁亥(1700年12月8日)礼部尚书康熙四十一年九月己巳(1702年11月10日)改礼部尚书31满洲康熙四十一年九月己巳(1702年11月10日)左都御史康熙四十五年十月乙酉(1706年11月5日)解32 满康熙四十五年工部尚书康熙四十六年迁文华殿大学洲十月乙酉(1706年11月5日)十二月丙戌(1707年12月31日)士33满洲康熙四十六年十二月丙戌(1707年12月31日)兵部尚书康熙四十八年正月乙未(1709年3月4日)休34满洲康熙四十八年三月己亥(1709年5月7日)礼部尚书康熙六十一年十二月甲子(1722年1月19日)迁武英殿大学士35满洲康熙六十一年十二月甲子(1722年1月19日)理藩院尚书雍正四年正月辛酉(1726年3月1日)革36满洲雍正四年二月甲子(1726年3月4日)兵部尚书雍正四年七月辛亥(1726年8月18日)解37满洲雍正四年七月辛亥(1726年8月18日)内务府总管雍正五年四月己丑(1727年5月23日)降调38满洲雍正五年四月己丑(1727年5月23日)左都御史雍正六年四月癸卯(1728年5月31日)革39满洲雍正六年四月癸卯(1728年5左都御史雍正十三年七月辛酉(1735迁文华殿大学士月31日)年9月10日)40满洲雍正十三年八月乙酉(1735年10月4日)兵部尚书乾隆三年十一月乙亥(1739年1月6日)休41满洲乾隆三年十二月己卯(1739年1月10日)兵部尚书乾隆十年五月戊子(1745年6月16日)迁保和殿大学士42满洲乾隆十年五月辛卯(1745年6月19日)直隶总督乾隆十二年三月丙午(1747年4月25日)迁文渊阁大学士43满洲乾隆十二年三月丙午(1747年4月25日)礼部尚书乾隆十二年十二月庚辰(1748年1月24日)迁武英殿大学士44宗室乾隆十二年十二月庚辰(1748年1月24日)吏部右侍郎乾隆十三年七月戊戌(1748年8月9日)病免45满洲乾隆十三年七月戊戌(1748年8月9日)刑部尚书乾隆二十二年二月乙酉(1757年4月11日)革46满洲乾隆二十二年二月乙酉(1757年4月11日)兵部尚书乾隆三十年十一月乙酉(1765年12月25日)休,改授内大臣47满洲乾隆三十年十一月乙酉(1765年12月25日)兵部尚书乾隆三十三年十二月庚申(1769年1月革13日)48满洲乾隆三十三年十二月庚申(1769年1月13日)礼部尚书乾隆三十四年十月壬申(1769年11月21日)改礼部尚书49满洲乾隆三十四年十月壬申(1769年11月21日)兵部尚书乾隆三十八年九月庚辰(1773年11月8日)休50满洲乾隆三十八年九月庚辰(1773年11月8日)刑部尚书乾隆四十一年正月己丑(1776年3月6日)休51满洲乾隆四十一年正月己丑(1776年3月6日)户部尚书乾隆四十二年五月丁亥(1777年6月27日)迁武英殿大学士52满洲乾隆四十二年五月丁亥(1777年6月27日)礼部尚书乾隆四十三年二月己酉(1778年3月16日)革53满洲乾隆四十三年二月己酉(1778年3月16日)工部尚书乾隆四十三年九月甲寅(1778年11月16日)革54满洲乾隆四十三年九月甲寅(1778年11月16日)喀什噶尔办事大臣乾隆四十八年五月丙午(1783年6月15日)去世55蒙古乾隆四十八年五月丁未(1783乾隆四十九年七月癸酉(1784迁东阁大学士年6月16日)年9月4日)56满洲乾隆四十九年七月癸酉(1784年9月4日)户部尚书乾隆五十一年闰七月乙未(1786年9月16日)迁文华殿大学士57满洲乾隆五十一年闰七月乙未(1786年9月16日)户部尚书乾隆五十七年八月癸酉(1792年9月22日)迁武英殿大学士58 汉军旗乾隆五十七年八月癸酉(1792年9月22日)工部尚书乾隆五十九年十二月丙子(1795年1月13日)去世59蒙古乾隆五十九年十二月丙子(1795年1月13日)嘉庆四年正月戊辰(1799年2月13日)迁武英殿大学士60满洲嘉庆四年正月戊辰(1799年2月13日)乌鲁木齐都统嘉庆六年四月壬戌(1801年5月28日)去世61宗室嘉庆六年四月戊辰(1801年6月3日)工部尚书嘉庆九年六月戊辰(1804年7月17日)革62满洲嘉庆九年六月戊辰(1804年7月17日)刑部尚书嘉庆十一年十一月庚申(1806年12月26日)改户部尚书63满洲嘉庆十一年十一月庚申(1806年12月26日)湖北巡抚嘉庆十五年二月壬辰(1810年3月12日)改刑部尚书64满洲嘉庆十五年二月壬辰(1810年3月12日)工部尚书嘉庆十五年六月甲午(1810年7月12日)降65满洲嘉庆十五年六月辛丑(1810年7月19日)刑部尚书嘉庆十六年九月乙未(1811年11月5日)降66蒙古嘉庆十六年九月乙未(1811年11月5日)两广总督嘉庆十八年九月甲申(1813年10月14日)迁东阁大学士67满洲嘉庆十八年九月甲申(1813年10月14日)礼部尚书嘉庆十九年二月丙辰(1814年3月15日)革68满洲嘉庆十九年二月丙辰(1814年3月15日)工部尚书嘉庆二十五年十月戊子(1820年11月10日)改户部尚书69满洲嘉庆二十五年十月戊子(1820年11月10日)理藩院尚书道光元年七月庚戌(1821年7月30日)改刑部尚书70满洲道光元年七月庚戌(1821年7月30日)兵部尚书道光二年六月壬戌(1822年8月6日)降71 满道光二年六月工部尚书道光十四年十迁东阁大学士洲戊辰(1822年8月12日)一月丙戌(1834年12月25日)72满洲道光十四年十一月丙戌(1834年12月25日)户部尚书道光十六年七月庚子(1836年8月30日)迁武英殿大学士73宗室道光十六年七月庚子(1836年8月30日)户部尚书道光十六年九月己酉(1836年11月7日)降候补侍郎74宗室道光十六年九月己酉(1836年11月7日)盛京将军道光二十二年十月甲午(1842年11月21日)革75宗室道光二十二年十月乙未(1842年11月22日)礼部尚书道光二十八年二月壬子(1848年3月12日)去世76满洲道光二十八年二月壬子(1848年3月12日)兵部尚书道光三十年七月丙辰(1850年9月2日)革77蒙古道光三十年七月丙辰(1850年9月2日)兵部尚书咸丰四年十月丙辰(1854年12月10日)降左副都御史78蒙古咸丰四年十月丙辰(1854年12月10日)工部尚书咸丰九年十二月壬寅(1859年12月30日)去世79满洲咸丰九年十二月壬寅(1859兵部尚书同治元年二月庚申(1862年3降四级调任年12月30日)月7日)80蒙古同治元年二月辛酉(1862年3月8日)户部尚书同治五年二月乙巳(1866年3月31日)调工部尚书81满洲同治五年二月乙巳(1866年3月31日)工部尚书同治十一年六月甲子(1872年7月16日)迁体仁阁大学士82满洲同治十一年六月甲子(1872年7月16日)户部尚书同治十三年八月癸酉(1874年9月13日)调兵部尚书83满洲同治十三年八月癸酉(1874年9月13日)兵部尚书光绪三年正月癸亥(1877年2月19日)迁体仁阁大学士84宗室光绪三年正月癸亥(1877年2月19日)户部尚书光绪四年五月庚戌(1878年6月1日)迁体仁阁大学士85宗室光绪四年五月辛亥(1878年6月2日)礼部尚书光绪七年十月癸酉(1881年12月5日)迁体仁阁大学士86满洲光绪七年十月癸酉(1881年12月5日)兵部尚书光绪十年八月癸未(1884年9月30日)去世87满洲光绪十年八月乙酉(1884年10月2日)刑部尚书光绪十一年十一月癸亥(1886年1月3日)迁体仁阁大学士88蒙古光绪十一年十一月癸亥(1886年1月3日)户部尚书光绪十二年二月乙亥(1886年3月16日)病免89蒙古光绪十二年二月乙亥(1886年3月16日)刑部尚书光绪十五年九月丙辰(1889年10月7日)去世90宗室光绪十五年九月丙辰(1889年10月7日)刑部尚书光绪二十一年六月乙酉(1895年8月6日)迁文渊阁大学士91满洲光绪二十一年六月庚寅(1895年8月11日)户部尚书光绪二十六年三月己未(1900年4月16日)去世92满洲光绪二十六年三月庚申(1900年4月17日)兵部尚书光绪二十六年九月庚子(1900年11月13日)革,已死93宗室光绪二十六年九月癸酉(1900年10月27日)户部尚书光绪二十九年八月壬申(1903年10月11日)迁体仁阁大学士94满洲光绪二十九年八月壬申(1903年10月11日)礼部尚书光绪三十一年六月己未(1905年7月19日)迁体仁阁大学士95满洲光绪三十一年六月己未(1905年7月19日)刑部尚书光绪三十二年九月甲寅(1906年11月6日)裁撤满尚书序姓名籍上任时间任前职务卸任时间卸任原因号贯[]吏部汉尚书序号姓名籍贯上任时间任前职务卸任时间卸任原因1 江南溧阳顺治五年七月丁丑(1648年9月1日)吏部左侍郎顺治八年七月己亥(1651年10月1日)迁弘文院大学士2 直隶静海顺治八年八月己酉(1651年9月18日)右都御史管吏部左侍郎顺治十年二月甲辰(1653年3月6日)病休3 直隶大名顺治十年四月己未(1653年5月20日)吏部左侍郎顺治十年闰六月乙亥(1653年8月4日)迁秘书院大学士4 江南吴江顺治十年闰六月乙亥(1653年8月4日)左都御史顺治十年十一月丙辰(1654年1月12日)调用5 山东安丘顺治十年十一月丙辰(1654年1月12日)弘文院大学士顺治十二年三月乙巳(1655年4月26日)回内院办事6 江南高邮顺治十二年三月庚戌(1655年5月1日)国史院管院学士顺治十五年四月辛卯(1658年5月26日)降五级调用7 山西曲沃顺治十五年五月癸卯(1658年6月7日)工部尚书顺治十五年五月癸亥(1658年6月27日)迁弘文院大学士8 山东益都顺治十五年六月丁卯(1658年7月1日)户部尚书康熙二年五月丙子(1663年6月14日)迁秘书院大学士9 直隶柏乡康熙二年五月戊子(1663年6月26日)左都御史康熙三年十一月丁未(1665年1月5日)迁秘书院大学士10 直隶宝坻康熙三年十一月丁未(1665年1月5日)户部尚书康熙八年四月癸酉(1669年5月10日)迁国史院大学士11 浙江钱塘康熙八年四月庚辰(1669年5月17日)户部尚书康熙十一年二月丁丑(1672年2月28日)葬假12直隶康熙十一年二月丁亥(1672户部尚书康熙十九年十一月癸酉(1681忧免霸州年3月9日)年1月7日)13 浙江钱塘康熙十九年十一月癸酉(1681年1月7日)刑部尚书康熙二十一年十月己丑(1682年11月14日)迁文华殿大学士14 江南长洲康熙二十一年十月丁酉(1682年11月22日)兵部尚书康熙二十三年七月乙亥(1684年8月21日)迁文华殿大学士15 山东武定康熙二十三年八月辛亥(1684年9月26日)兵部尚书康熙二十六年九月壬午(1687年10月12日)迁文华殿大学士16 山西阳城康熙二十六年九月戊子(1687年10月18日)户部尚书康熙二十七年五月己卯(1688年6月5日)病免17 直隶通州康熙二十七年五月癸未(1688年6月9日)礼部尚书康熙三十年五月乙巳(1691年6月16日)降三级调任18 安徽合肥康熙三十年六月乙卯(1691年6月26日)兵部尚书康熙三十一年十月庚辰(1692年11月7日)迁武英殿大学士19 湖北孝感康熙三十一年十月癸巳(1675年11月25日)礼部尚书康熙三十八年十一月己亥(1699年12月25日)迁东阁大学士20 山西阳城康熙三十八年十一月己亥(1699年12月25日)户部尚书康熙四十二年四月丙申(1703年6月5日)迁文渊阁大学士21 福建安溪康熙四十二年四月戊戌(1703年6月7日)康熙四十四年十一月己巳(1705年12月24日)迁文渊阁大学士22 河南商丘康熙四十四年十一月己巳(1705年12月24日)康熙四十七年闰三月庚子(1708年5月13日)休23 浙江钱塘康熙四十七年四月己酉(1708年5月22日)户部尚书康熙四十九年二月丁酉(1710年3月1日)休24 汉军镶白旗康熙四十九年四月乙巳(1710年5月8日)兵部尚书康熙四十九年十一月乙巳(1711年1月3日)迁文华殿大学士25 汉康熙四十九年康熙五十一年去世军镶蓝旗十一月乙卯(1711年1月13日)四月丙子(1712年5月28日)26 江苏长洲康熙五十一年四月丙子(1712年5月28日)刑部尚书康熙五十二年五月丙戌(1713年6月2日)去世27 四川遂宁康熙五十二年十月丙子(1713年11月19日)户部尚书雍正元年二月壬子(1723年3月8日)迁文华殿大学士28 山西阳城雍正元年九月壬午(1723年10月4日)户部尚书雍正三年四月辛卯(1725年6月4日)迁文华殿大学士29 汉军正白旗雍正三年九月甲寅(1725年10月25日)兵部尚书雍正四年七月辛亥(1726年8月18日)解,管兵部30 江南江阴雍正四年七月辛亥(1726年8月18日)管雍正五年闰三月戊辰(1727年5月2日)解31 汉雍正五年闰三直隶总督雍正六年四月降调军正白旗月戊辰(1727年5月2日)丁亥(1728年5月15日)32 江南长洲雍正六年四月乙巳(1728年6月2日)兵部尚书雍正十一年四月乙卯(1733年5月17日)迁文华殿大学士33 直隶静海雍正九年九月戊寅(1731年10月18日)刑部尚书雍正十年五月丁丑(1732年6月13日)去世34 江苏武进雍正十一年四月乙卯(1733年5月17日)刑部尚书乾隆三年四月丙戌(1738年5月22日)解35 山西兴县乾隆三年四月己丑(1738年5月25日)刑部尚书乾隆三年十月丁酉(1738年11月29日)署直隶总督,旋授36 江西奉新乾隆三年十月甲辰(1738年12月6日)兵部尚书乾隆四年七月丙寅(1739年8月25日)去世37汉军乾隆四年七月丙寅(1739年8闽浙总督乾隆五年八月丙寅(1740年降二级调任镶黄旗月25日)10月18日)38 湖南武陵乾隆五年九月癸酉(1740年10月25日)兵部尚书乾隆七年正月壬戌(1742年2月6日)忧免39 江苏溧阳乾隆七年正月壬戌(1742年2月6日)兵部尚书乾隆九年正月辛巳(1744年2月15日)迁文渊阁大学士40 江苏武进乾隆九年正月辛巳(1744年2月15日)户部尚书乾隆十三年三月乙未(1748年4月8日)去世41 湖南祁阳乾隆十三年四月乙卯(1748年4月28日)兵部尚书乾隆十五年正月丁未(1750年2月9日)改两广总督42 浙江钱塘乾隆十五年正月丁未(1750年2月9日)兵部尚书乾隆十七年九月庚辰(1752年10月29日)乞养43 山西兴乾隆十七年九月庚辰(1752年10月29日)工部尚书乾隆十八年十二月丁亥(1753年12月30日)去世县44 汉军镶红旗乾隆十八年十二月庚寅(1754年1月2日)四川总督乾隆二十年五月辛卯(1755年6月27日)迁武英殿大学士45 江南高邮乾隆二十年五月辛卯(1755年6月27日)礼部尚书乾隆二十一年十一月壬戌(1757年1月18日)休46 安徽休宁乾隆二十二年正月甲辰(1757年3月1日)工部尚书乾隆二十三年正月己酉(1758年3月1日)去世47 山东诸城乾隆二十三年正月壬子(1758年3月4日)刑部尚书乾隆二十六年五月丁未(1761年6月11日)迁东阁大学士48 浙江钱塘乾隆二十六年五月丁未(1761年6月11日)兵部尚书乾隆二十八年六月壬寅(1763年7月26日)迁东阁大学士49 广西临桂乾隆二十八年六月壬寅(1763年7月26日)兵部尚书署湖广总督乾隆三十二年三月辛巳(1767年4月15日)迁东阁大学士50 江苏武进乾隆三十二年三月辛巳(1767年4月15日)服阙户部尚书乾隆三十六年二月辛卯(1771年4月4日)迁文渊阁大学士51 江南武进乾隆三十六年二月辛卯(1771年4月4日)刑部尚书乾隆四十四年十二月己巳(1780年1月25日)迁文渊阁大学士52 江南长洲乾隆四十四年十二月己巳(1780年1月25日)工部尚书乾隆四十五年九月戊寅(1780年9月30日)迁文渊阁大学士53 福建漳浦乾隆四十五年九月戊寅(1780年9月30日)兵部尚书乾隆四十八年七月乙卯(1783年8月23日)迁文华殿大学士54 山东诸城乾隆四十八年七月乙卯(1783年8月23日)工部尚书乾隆五十四年三月乙丑(1789年4月3日)降侍郎,授内阁学士55 江西南昌乾隆五十四年三月乙丑(1789年4月3日)兵部尚书乾隆五十六年四月丁卯(1791年5月25日)降礼部右侍郎56浙江乾隆五十六年四月丁卯(1791两江总督乾隆五十七年八月癸酉(1792迁文渊阁大学士仁和年5月25日)年9月22日)57 山东诸城乾隆五十七年八月癸酉(1792年9月22日)礼部尚书嘉庆二年三月癸亥(1797年4月19日)迁体仁阁大学士58 浙江平湖嘉庆二年三月癸亥(1797年4月19日)兵部尚书嘉庆二年八月丙辰(1797年10月9日)改户部尚书59 顺天大兴嘉庆二年八月丙辰(1797年10月9日)兵部尚书嘉庆四年十月壬辰(1799年11月4日)改户部尚书60 湖南长沙嘉庆四年十月壬辰(1799年11月4日)左都御史嘉庆九年六月戊辰(1804年7月17日)调兵部尚书61 浙江钱塘嘉庆九年六月戊辰(1804年7月17日)兵部尚书嘉庆十二年正月丙午(1807年2月10日)迁体仁阁大学士62 江苏无锡嘉庆十二年正月丙午(1807年2月10日)兵部尚书嘉庆十八年九月庚辰(1813年10月10日)降63 安徽歙县嘉庆十八年九月庚辰(1813年10月10日)户部尚书嘉庆十八年九月甲申(1813年10月14日)迁体仁阁大学士64 浙江钱塘嘉庆十八年九月甲申(1813年10月14日)工部尚书嘉庆二十一年闰六月壬寅(1816年8月17日)调礼部尚书65 江西大庾嘉庆二十一年闰六月壬寅(1816年8月17日)礼部尚书嘉庆二十五年二月癸卯(1820年3月30日)迁文渊阁大学士66 浙江钱塘嘉庆二十五年二月癸卯(1820年3月30日)前刑部尚书嘉庆二十五年九月壬戌(1820年10月15日)督办仪封大工67 山东诸城嘉庆二十五年九月壬戌(1820年10月15日)兵部尚书道光元年十二月癸巳(1822年1月9日)去世68 山东德州道光元年十二月癸巳(1822年1月9日)工部尚书道光十年九月戊寅(1830年11月8日)迁体仁阁大学士69浙江道光十年九月戊寅(1830年礼部尚书道光十一年五月丙寅(1831降兵部右侍郎萧山11月8日)年6月24日)70 江苏吴县道光十一年五月丙寅(1831年6月24日)工部尚书道光十三年四月己酉(1833年5月27日)迁体仁阁大学士71 江苏宝应道光十三年四月己酉(1833年5月27日)工部尚书道光十四年二月丙申(1834年3月10日)乞养72 浙江萧山道光十四年二月辛酉(1834年4月4日)工部尚书道光十八年五月癸丑(1838年7月11日)改户部尚书73 江苏宝应道光十八年五月癸丑(1838年7月11日)兵部尚书道光十八年九月乙丑(1838年11月13日)去世74 浙江萧山道光十八年九月乙丑(1838年11月13日)户部尚书道光二十一年闰三月丙寅(1841年5月2日)降四级调任75 四川华阳道光二十一年闰三月丙寅(1841年5月2日)户部尚书道光二十四年十二月戊申(1845年1月23日)迁体仁阁大学士76 山东潍县道光二十四年十二月戊申(1845年1月23日)工部尚书道光二十九年七月戊戌(1849年8月20日)去世77 山东黄县道光二十九年七月戊戌(1849年8月20日)礼部尚书咸丰四年十一月庚寅(1855年1月13日)迁体仁阁大学士78 江苏常熟咸丰四年十一月庚寅(1855年1月13日)兵部尚书咸丰六年十一月癸酉(1856年12月16日)改户部尚书79 河南商城咸丰六年十一月癸酉(1856年12月16日)兵部尚书咸丰九年二月乙卯(1859年3月18日)改户部尚书80 山东黄县咸丰九年二月乙卯(1859年3月18日)大学士咸丰九年五月乙未(1859年6月26日)迁体仁阁大学士81 浙江钱塘咸丰九年五月乙未(1859年6月26日)工部尚书咸丰十年九月甲午(1860年10月17日)病免82江西咸丰十年九月甲午(1860年兵部尚书咸丰十一年十月壬戌(1861革新城10月17日)年11月9日)83 浙江萧山咸丰十一年十月癸亥(1861年11月10日)兵部尚书同治七年三月乙亥(1868年4月19日)迁体仁阁大学士84 湖北襄阳同治七年三月丙子(1868年4月20日)工部尚书同治十一年八月庚申(1872年9月10日)迁体仁阁大学士85 河南参陟同治十一年八月庚申(1872年9月10日)工部尚书光绪四年五月戊辰(1878年6月10日)忧免86 江西德化光绪四年五月戊辰(1878年6月10日)礼部尚书光绪八年正月辛亥(1882年3月13日)休87 直隶高阳光绪八年正月辛亥(1882年3月13日)兵部尚书光绪十年三月戊子(1884年4月8日)降二级调任88 汉军正蓝光绪十年三月庚寅(1884年4月10日)礼部尚书光绪二十二年十月己丑(1896年12月2日)迁体仁阁大学士旗89 直隶高阳光绪二十二年十月辛卯(1896年12月3日)礼部尚书光绪二十三年七月庚寅(1897年7月31日)去世90 安徽寿州光绪二十三年七月壬辰(1897年8月2日)礼部尚书光绪二十五年十一月戊辰(1899年12月26日)病免91 江苏嘉定光绪二十五年十一月己巳(1899年12月27日)兵部尚书光绪二十七年三月癸巳(1901年5月15日)调礼部尚书92 安徽寿州光绪二十七年三月癸巳(1901年5月15日)礼部尚书光绪二十七年十二月甲寅(1902年1月31日)迁体仁阁大学士93 湖南长沙光绪二十七年十二月乙卯(1902年2月1日)刑部尚书光绪三十一年四月丙午(1905年5月7日)改户部尚书94 直隶定兴光绪三十一年四月丙午(1905年5月7日)户部尚书署理工部尚书光绪三十二年九月甲寅(1906年11月6日)裁撤汉尚书序号姓名籍贯上任时间任前职务卸任时间卸任原因[]吏部尚书三十二年九月二十日()改组,次日全部任命,各部各设尚书一员,不分满汉。

东晋吏部尚书、玄学家韩康伯简介,韩康伯是一个怎样的人?人物生平舅父称赞韩伯,字康伯,颍川长社(今河南长葛西)人。

母亲殷氏,高明有德行。

家中贫困,韩伯几岁的时候,已到大寒时节,母亲才给他做短袄,让他帮着拿熨斗,对他说:“先穿上短袄,以后再做夹裤。

”韩伯说:“不用做了。

”母亲问他为什么,他回答说:“火在熨斗当中,熨斗柄就是热的,现在已经穿了短袄,下身也应当暖和。

”母亲觉得他不一般。

哲学思想以老庄思想为主,长大后清静平和善于思辩,用心于文艺。

舅舅殷浩称赞他说:“康伯能自定位置,显然是个超群的人才。

”颖川人庾稣名重当时,很少有他推重佩服的人,经常称美韩伯和王坦之说:“论思辩能力道理公允,我敬重韩康伯;论志向才力的强正,我不如王文度。

除此之外,我比别人胜过百倍。

”世人不及后举为秀才,征召任佐著作郎,都不就任。

晋简文帝司马昱在藩镇时,招引为谈客,从司徒左西属转任抚军掾、中书郎、散骑常侍、豫章太守,入朝任侍中。

陈郡人周勰是谢安的主簿,守丧废弃礼仪,崇尚庄子、老子,忽略名教。

韩伯领中正,不与周勰交往,评议说:“拜下之礼,还要违众而依从礼仪。

情理的极点,不应以多比为通。

”当时的人都害怕。

有识之人认为韩伯可谓是澄清世人所不能澄清的,裁定世人所不能裁定的,与那些粉饰自己依顺众人的人,怎么能同日而语!未任去世后韩伯改任丹杨尹、吏部尚书、领军将军。

病重后,占卜的人说:“不宜任此官。

”朝廷改任韩伯为太常,还没上任便已去世,时年四十九岁。

朝廷追赠为太常。

其子韩g,官至衡阳太守。

思想主张王坦之曾作《公谦论》,袁宏写文章与他辩驳。

韩伯读后觉得辞意很好,认为是非已经辩明,谁来给他们判断曲直呢,于是作《辩谦》来折中说:寻求义理辨析疑难,一定要先确定名分在什么地方。

名分搞清楚了,彼此的旨趣就能详细知道。

谦虚作为义理,存在于克制自己的人中。

以高贵的顺从卑贱的,以贤明的同意鄙陋的,所以谦虚之名产生。

孤、寡、不谷,这是人们不喜欢的,可是王侯却用来自称,为的是自谦而不以高贵自居。

吏部尚书编辑

吏部尚书,中国古代官名,六部中吏部的最高级长官,相当于今日的铨叙、人事部长,雅称大冢宰。

掌管全国官吏的任免、考课、升降、调动、封勋等事务,是吏部的最高长官,为中央六部尚书之首。

唐宋是正三品,明代是正二品,清代为从一品。

通常称为天官、冢宰、太宰。

吏部尚书相当于现在的中央组织部部长兼中央机构编制委员会办公室主任、人事部部长。

中文名

吏部尚书

外文名

LI BU SHANG SHU

品阶

唐宋正三品

品阶

明代正二品

品阶

清代从一品

1变迁

2六部

3吏部

4各代尚书

▪隋朝

▪唐朝

▪明朝

▪清朝

1变迁编辑

吏部尚书者,初汉成帝置列曹尚书四人。

其一曰常侍曹,主丞相御史公卿事。

后汉初,光武改常侍曹为吏部曹,主选举齐祠事;后汉末改为选部曹;魏代又为吏部曹,专掌选职,右于诸曹尚书。

至宋,置二吏部尚书,寻复省一人。

沈约《宋书》云:初,晋世散骑常侍选望与侍中不异,其后职任材散,用人益轻,宋孝武欲重其选,待吏部尚书任重,遂分吏部置三人,以轻其任。

蔡兴宗谓人曰:“选曹要重。

”常侍闻谈,改之名而不以实。

虽主意以为轻重,人心岂有变。

自汉及魏,授此职者,或云吏部尚书,若授诸曹尚书,直云尚书。

汉、魏、晋世,若授吏部者,即云以某为吏部尚书;若授他曹,云某为尚书。

至晋、宋、齐已后,始云某授工部、刑部、五兵、度支等尚书耳。

故历代职官之书,皆别纪吏部尚书,不与诸曹同。

2六部编辑

吏部负责考核、任免四品以下官员

户部负责财政、国库

礼部负责贡举、祭祀、典礼

兵部负责军事

刑部负责司法、审计事务。

具体审判另有大理寺负责。

重大案件组织刑部、御史台、大理寺会审。

谓三司审。

工部负责工程建设

3吏部编辑

官署名。

东汉始置吏曹,改自尚书常侍曹,魏晋以后称吏部。

隋唐五代列为尚书省六部之首。

吏部下设吏部司、司封司、司勋司、考功司,掌管天下文官的任免、考课、升降、勋封、调动等事务,唐朝前期主持科举考试,开元二十四年将主试权转礼部管辖。

唐朝中期,尚书省职权为诸使职侵夺,本部对于官员的任免权力也日渐削弱。

长官称吏部尚书,置吏部侍郎二人。

一度曾改称司列、天官、文部,旋复旧。

后代相沿不改。

唯宋代使职盛行,吏部职务为审官院、东西铨所掌,吏部尚书亦不治本部事。

《晋书.职官志》:“后汉光武改常侍曹为吏部曹,主选举祠祀事,灵帝以侍中梁鹄为选部尚书,于此始见曹名。

及魏改选部为吏部,主选部事。

”

《新唐书.百官志一》:“吏部。

尚书一人,正三品;侍郎二人,正四品上;郎中二人,正五品上;员外郎二人,从六品上,掌文选、勋封、考课之政。

以三铨之法官天下之材,以身、言、书、判、德行、才用、劳效较其优劣而定其留入,为之注拟。

其属有四:一曰吏部,二曰司封,三曰司勋,四曰考功。

”

4各代尚书编辑

隋朝

文帝朝

虞庆则;韦世康;苏威;卢恺;韦世康;牛弘

炀帝朝

牛弘

唐朝

高祖朝

李纲;封德彝;杨恭仁

太宗朝

长孙无忌;杜淹;杜如晦;戴胄;高士廉;侯君集;杨师道;刘洎;马周;卢承庆

高宗朝

(662年—670年称之为司列太常伯)

高季辅;褚遂良;柳奭;来济;唐临;李义府;刘祥道;杨弘武;卢承庆;李敬玄

则天朝

(称之为天官尚书)

韦待价;武承嗣;武三思;乐思晦;李景谌;韦安石

中宗朝

张柬之;韦安石;唐休璟;李峤;韦巨源;苏瑰;张嘉福

睿宗朝

宋璟;刘幽求;郭元振;毕构;萧至忠

玄宗朝

萧至忠;魏知古;崔日用;卢怀慎;宋璟;王晙;裴漼;宋璟;裴光庭;萧嵩;李皓;李林甫;杨国忠

肃宗朝

房琯;韦陟;李岘

代宗朝

刘晏;李岘;崔寓;裴遵庆;刘晏;颜真卿

德宗朝

颜真卿;乔琳;萧复;刘滋;窦参;李彤;顾少连;贾耽

顺宗朝

贾耽;郑珣瑜

宪宗朝

郑珣瑜;高郢;李巽;郑余庆;崔邠;韩皋;赵宗儒;张弘靖

穆宗朝

韩皋;赵宗儒;萧俛;李绛;郑絪;赵宗儒

敬宗朝

赵宗儒;郑絪

文宗朝

郑絪;王涯;崔群;令狐楚;李程;崔龟从

武宗朝

杨嗣复;李德裕;李回;高元裕;孙简

宣宗朝

孙简;卢钧;王起;高元裕;李珏;崔龟从;高元裕;崔瓘;裴谂;李景让;魏谟;苏涤

懿宗朝

李景让;杜审权;裴休;崔慎由;曹确;萧仿;徐商;王铎;萧邺

僖宗朝

刘邺;李霨;归仁晦;郑从谠;赵隐;萧遘;韦昭度;牛聚;王徽;孔纬

昭宗朝

王徽;张濬;刘崇望;崔昭纬;徐彦若;孔纬;刘崇望;王抟;崔胤;崔远;裴枢

哀帝朝

陆扆;薛贻矩

明朝

清朝

顺治朝

满:巩阿岱;谭拜;郎球;谭泰;卓罗;韩岱;陈泰;朱玛喇;科尔昆;伊图;车克

汉:陈名夏;高尔俨;成克巩;金之俊;刘正宗;王永吉;卫周祚;孙廷铨

康熙朝

满:阿思哈;明安达礼;马希纳;对喀纳;明珠;吴达礼;介山;伊桑阿;达哈他;科尔坤;廖旦;阿兰泰;鄂尔多;苏赫;库勒纳;席尔达;敦拜;温达;马尔汉;富宁安;隆科多

汉:孙廷铨;魏裔介;杜立德;黄机;郝维讷;宋德宜;李之芳;陈廷敬;张士甄;李天馥;熊赐履;李光地;宋荦;徐潮;萧永藻;吴一蜚;张鹏翮;逊柱

雍正朝

满:隆科多;查弼纳;福敏;查郎阿;傅尔丹;杭奕禄;性桂

汉:田从典;朱轼;蔡珽;杨名时;宜兆熊;嵇曾筠;张廷玉;刘于义

乾隆朝

满:性桂;讷亲;高斌;来保;德沛;达尔党阿;傅森;讬恩多;永贵;讬庸;官保;阿桂;绰克托;伍弥泰;和珅;福康安;金简;保宁

汉:刘于义;郝玉麟;杨超曾;史贻直;陈大受;梁诗正;孙嘉淦;黄廷桂;王安国;汪由敦;刘统勋;陈宏谋;刘纶;程景伊;嵇璜;蔡新;刘墉;彭元瑞;孙士毅

嘉庆朝

满:保宁;书麟;魁伦;琳宁;德瑛;瑚图礼;秀林;松筠;铁保;英和;那彦成

汉:刘墉;沈初;朱圭;刘权之;费淳;邹炳泰;曹振镛;章煦;戴均元;吴璥;刘镮之

道光朝

满:那彦成;松筠;文孚;穆彰阿;耆英;奕经;恩桂;文庆;柏葰

汉:刘镮之;卢荫溥;汤金钊;潘世恩;朱士彦;卓秉恬;陈官俊;贾桢

咸丰朝

满:柏葰;花沙纳;全庆

汉:贾桢;翁心存;周祖培;许乃普;陈孚恩;朱凤标

同治朝

满:瑞常;文祥;宝鋆;英桂

汉:朱凤标;单懋谦;毛昶熙

光绪朝/宣统朝

满:英桂;载龄;灵桂;广寿;恩承;崇绮;锡珍;麟书;熙敬;刚毅;敬信;世续;奎俊

汉:毛昶熙;万青藜;李鸿藻;徐桐;孙家鼐;徐郙;张百熙;鹿传霖;陆润庠;李殿林。