10菲利普斯曲线汇总

- 格式:ppt

- 大小:459.00 KB

- 文档页数:54

第一章引言通货膨胀和失业之间的关系在近半个多世纪以来吸引了一些重要经济学家的关注。

在一定的时间社会往往会面临通货膨胀与失业之间的权衡取舍。

如果财政政策决策者货币政策制定者和货币政策制定者扩大总需求,使得经济沿着短期总供给曲线向上移动,那么在短期内可以扩大总需求并增加就业,但这样却会导致更迅速的物价上涨。

如果决策者通过减少总需求,使经济沿着短期总供给曲线向下移动,就可以降低通货膨胀,但需要以短时间的低产量和高失业为代价。

而菲利普斯曲线正是描述通货膨胀与失业之间短期权衡取舍的一条曲线[1]。

稳定物价和降低失业率是政府经济决策者的主要目的。

我国目前正处于经济高速发展时期,如何使通货膨胀与失业之间保持更加适当的短期平衡对我国经济发展具有重要的意义。

如果一味的追求高GDP增长率,虽然可以增加就业,但必然会导致高通货膨胀率。

对于我国目前而言正处于高通胀与高失业双重压力下,如果采取扩张型财政政策,就业压力虽然可以有所缓解但物价会持续上涨,人民生活压力将会变大。

因此我国要从当前基本国情出发,适当放缓经济发展速度,稳定物价,提高就业。

因此,只有在依据本国国情的基础上对通货膨胀和失业之间的关系进行研究分析才可以实现这个目标。

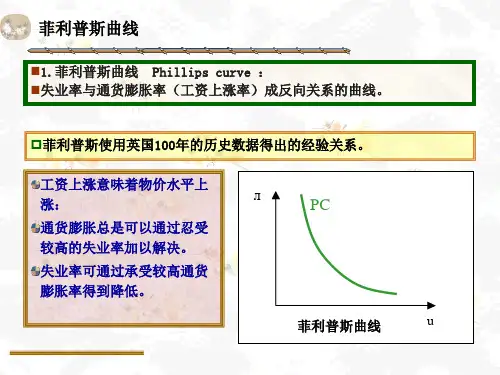

第二章菲利普斯曲线概述2.1菲利普斯曲线及其概况一、菲利普斯曲线概述菲利普斯曲线刚开始是说明失业率和货币工资变动率之间交替关系的一条曲线。

它是由新西兰经济学家菲利普斯根据1861—1957年英国的失业率和货币工资变动率的实际情况统计资料提出来的,故称之为菲利普斯曲线[1]。

因为西方经济学家认为,货币工资率的提高是引起通货膨胀的原因,即货币工资率的增加超过劳动生产率的增加,而引起物价上涨,从而导致通货膨胀。

所以,菲利普斯曲线又成为当代经济学家用来表示失业率和通货膨胀相关关系的曲线。

如图1所示。

菲利普斯曲线表示通货膨胀率越高失业率越低,失业率越高通货膨胀率越低,即通货膨胀率与失业率存在的相关关系[2]。

菲利普斯曲线(Phillips curve)最初是由新西兰经济学家菲利普斯(A.W.Philips)根据1861—1957年英国的经验统计资料提出的一条表示“失业率和货币工资变动率二者呈反方向变动关系”的曲线。

后经萨缪尔森、索洛和奥肯①等学者的不断深入探索研究,现今人们一般认为菲利普斯曲线表明了三种指标的两种相互关系:一是通货膨胀率(INF)和失业率(UNE)之间此消彼长,二是GDP增长率和失业率(UNE)之间呈反方向变动。

然而菲利普斯曲线并不是个绝对的真理,其对现实中很多经济事实解释无力,存在着菲利普斯曲线失灵。

西方学者对菲利普斯曲线失灵的第一次深刻体验就是20世纪60年代西方各国出现的经济“滞胀”现象,即通货膨胀和经济衰退失业增加交织在一起,这与上述菲利普斯曲线规律得出的结论是截然相反的。

而事实上我国宏观经济发展中也正面临着新一轮的菲利普斯曲线失灵,即“高经济增长、高通胀压力和低就业矛盾”。

因此,结合新一轮的菲利普斯曲线失灵,在保证经济增长、缓解通货膨胀压力的前提下,进行促进就业的财政政策研究具有很重要的现实意义,也是我国“十一五”规划的政策重点。

1 菲利普斯曲线失灵的中国实证检验1.1失灵的初步检验从1998年至2006年我国国民经济一直呈高速增长,但由于政府宏观经济政策手段调控滞后、经济体制改革和转轨等诸多因素,就业和通货膨胀压力也日渐沉重,菲利普斯曲线失灵日益凸显。

根据表1中的数据,运用EXCEL软件绘制失业—物价菲利普斯曲线(图1)和产出—失业菲利普斯曲线(图2)。

我们发现1998—2006年我国菲利普斯曲线形状是呈异状的,是一条向右上方倾斜的曲线,且指标之间存在着一定程度的正相关关系,并不符合INF与UNE(用UUR代表)、GDP与UNE之间均呈相互交替关系的菲利普斯曲线规律。

这就意味着在这几年间我国的菲利普斯曲线是存在一定程度的扭曲和失灵的。

菲利普斯曲线失灵与我国目前所真正面临的失灵程度是有差距的,实际上我国菲利普斯曲线失灵的程度远甚于此。

菲利普斯曲线1. 引言菲利普斯曲线(Phillips Curve)是经济学中的一种曲线关系模型,由英国经济学家菲利普斯(A.W.H. Phillips)于1958年首次提出。

该曲线显示了经济中通货膨胀率和失业率之间的反向关系。

菲利普斯曲线给出了在短期内经济中通货膨胀和失业之间存在的一种权衡关系。

2. 菲利普斯曲线的观点菲利普斯曲线的观点可以总结为以下几点:2.1 通货膨胀与失业的反向关系菲利普斯曲线表明,当失业率较低时,经济中的通货膨胀率较高;而当失业率较高时,经济中的通货膨胀率较低。

换言之,通货膨胀率和失业率之间存在一个负相关关系。

这意味着政府可以通过调控失业率来控制经济中的通货膨胀。

2.2 政府的宏观经济政策菲利普斯曲线中的观点对于政府的宏观经济政策制定具有指导意义。

根据曲线的原理,政府可以通过调控失业率来实现对通胀的控制。

当经济中的通货膨胀率过高时,政府可以通过增加失业率来降低通胀,反之亦然。

2.3 曲线的局限性菲利普斯曲线虽然在一段时间内可以用来解释经济中的通货膨胀与失业之间的关系,但它并不适用于所有情况。

曲线的局限性主要体现在以下几个方面:•长期与短期的区别:菲利普斯曲线主要适用于短期内的经济观察,而在长期内,通货膨胀率和失业率之间的关系可能受到其他因素的影响。

•外部冲击:菲利普斯曲线没有考虑到外部冲击对经济的影响,如自然灾害、政治动荡等。

这些外部因素可能会打破曲线中通货膨胀和失业之间的关系。

•结构性失业:曲线没有考虑到失业率中的结构性失业,即由于技术进步或产业结构调整等原因导致的失业。

结构性失业的存在可能扭曲曲线的关系。

3. 近年来的变化近年来,菲利普斯曲线在实践中发现了一些变化。

原始的菲利普斯曲线主要关注失业率和通货膨胀率之间的关系,但实际的观察发现,在一些情况下,这种关系并不明显。

3.1 失业率和通货膨胀率的疏离近年来,一些国家的失业率出现了下降,但通货膨胀率并未显著上升。

这表明菲利普斯曲线的经验规律在这些情况下并不适用。

![菲利普斯曲线是什么?[整理版]](https://uimg.taocdn.com/72f8d29282d049649b6648d7c1c708a1294a0a51.webp)

菲利普斯曲线是什么?表明失业与通货膨胀存在一种交替关系的曲线,通货膨胀率高时,失业率低;通货膨胀率低时,失业率高。

菲利普斯曲线是用来表示失业与通货膨胀之间交替关系的曲线,由英国经济学家W·菲利普斯于1958年在《1861-1957年英国失业和货币工资变动率之间的关系》一文中最先提出。

此后,经济学家对此进行了大量的理论解释,尤其是萨缪尔森和索洛将原来表示失业率与货币工资率之间交替关系的菲利普斯曲线发展成为用来表示失业率与通货膨胀率之间交替关系的曲线。

1958年,菲利普斯根据英国1867-1957年间失业率和货币工资变动率的经验统计资料,提出了一条用以表示失业率和货币工资变动率之间交替关系的曲线。

这条曲线表明:当失业率较低时,货币工资增长率较高;反之,当失业率较高时,货币工资增长率较低,甚至是负数。

根据成本推动的通货膨胀理论,货币工资可以表示通货膨胀率。

因此,这条曲线就可以表示失业率与通货膨胀率之间的交替关系。

即失业率高表明经济处于萧条阶段,这时工资与物价水都较低,从而通货膨胀率也就低;反之失业率低,表明经济处于繁荣阶段,这时工资与物价水平都较高,从而通货膨胀率也就高。

失业率和通货膨胀率之间存在着反方向变动的关系。

图中,横轴U代表失业率,纵轴G代表通货膨胀率,向右下方倾斜的PC即为菲利普斯曲线。

这条曲线表明,当失业率高(d)时通货膨胀率就低(b),当失业率低(c)时通货膨胀率就高(a)。

最初是说明失业率和货币工资变动率之间交替关系的一条曲线。

它是由英国经济学家菲利普斯根据1861—1957年英国的失业率和货币工资变动率的经验统计资料提出来的,故称之为菲利普斯曲线。

因为西方经济学家认为,货币工资率的提高是引起通货膨胀的原因,即货币工资率的增加超过劳动生产率的增加,引起物价上涨,从而导致通货膨胀。

所以,菲利普斯曲线又成为当代经济学家用以表示失业率和通货膨胀之间此消彼长、相互交替关系的曲线。

菲利普斯曲线三种表达方式表明三对经济变量的关系。

13.2 菲利普斯曲线◆13.2.1 早期的菲利普斯曲线◆13.2.2 早期菲利普斯曲线的应用◆13.2.3 菲利普斯曲线的移动◆13.2.4 自然失业率总量供给和需求的框架对于分析通货膨胀而言是一种很不方便的工具。

但是,60 年代早期,出现了一种全新的分析通货膨胀的方法。

已故的A·w·菲利普斯为通货膨胀决定因素的定量化做了开拓性的工作。

他提出了失业和货币工资增长之间的一种经验关系。

13.2.1 早期的菲利普斯曲线菲利普斯曲线描述失业和通贷膨胀之间的关系,由于假定平均劳动生产率有一个2%的增长率,右边纵轴上的工资变动标度比左边的通货膨胀标度要高。

这里的关键假设是,通货膨胀和失业之间是反相关的关系。

这就意味着,如果你要降低通货膨胀,就必须有更多的失业。

现代的通货膨胀的基本观点是计算通货膨胀的一个重要方式。

为了简化问题起见,让我们假定,劳动生产率(单位工人的产量)每年稳定地以2%的速度增加。

我们进一步假定,企业都以平均劳动成本为基础来确定售价(或“标价”),使得价格总是平均劳动成本的120%或140%。

价格通货膨胀和工资之间关系的计算于是就变得简单了:如果工资增加8%,生产率提高2%,那么,平均劳动成本将会上升6%。

结果,在我们的简单例子中,价格也将上升6%。

产量和收入决定的理论与这一简单的“对换”观点有什么关系呢?这些理论好象是处于幕后一样。

货币和财政政策与其他决定总支出的因素一起,确定全部货币GNP 或名义GNP 的总量水平。

但是,我们需要菲利普斯曲线提供数据,以便决定在名义GNP 的增长中有多少是实际GNP 的增长,又有多少是价格的上涨。

13.2.2 早期菲利普斯曲线的应用许多经济学者在对这些早期的菲利普斯曲线进行解释时很不谨慎。

有的时候,人们以为,通过接受一种稳定的高通货膨胀率,经济社会就会长期地得到较低的失业率。

我们后面就会看到:简单的菲利普斯曲线被证明有一个关键的缺陷——即它只适用于短期,而不适用于长期,但是,我们暂时记住菲利普斯曲线主要适用于短期,那么,我们怎样能够理解这一经验曲线呢?价格和工资并不是在竞争性的拍卖市场上确定的;相反,正如我们所着重指出的那样,它们是由企业和工会这佯的经济机构所决定的。

不同流派的菲利普斯曲线菲利普斯曲线是一种经济学模型,用于描述通胀率与失业率之间的关系。

该曲线揭示了在短期内经济中存在的通胀与失业之间的权衡关系。

在不同的经济流派中,对菲利普斯曲线的理解和解释略有差异。

下面分别介绍几个流派的菲利普斯曲线。

1.新凯恩斯主义流派:新凯恩斯主义经济学家认为,菲利普斯曲线可以通过政府的宏观经济调控来影响。

他们认为,在短期内,通胀与失业之间存在负相关关系,政府可以通过适当的货币政策和财政政策来调控经济,使失业率降低,但这可能会导致通胀的上升。

他们主张通过扩张性政策来推动经济增长和就业,但也承认在长期内,菲利普斯曲线可能会变得平坦或消失。

2.新古典主义流派:新古典主义经济学家认为,菲利普斯曲线既存在短期关系,也存在长期关系。

他们认为,菲利普斯曲线是由于通过货币政策和供给冲击等因素引起的短期经济波动所导致的。

在长期,失业率与通胀之间没有明显的负相关关系,这被称为自然失业率。

他们主张通过稳健的货币政策来控制通胀,而不会采取主动干预就业和失业率。

3.新古典合成流派:新古典合成经济学家试图综合新凯恩斯主义和新古典主义的观点。

他们认为,在短期,通胀与失业之间存在负相关关系,但也承认该关系在长期可能会发生变化。

他们还认为,经济政策的效果取决于经济体的结构和制度环境。

他们主张通过灵活的货币政策和财政政策来达到稳定的经济增长和低通胀率。

4.新古典现代货币理论流派:新古典现代货币理论(MMT)经济学家认为,菲利普斯曲线与货币政策的实施无关。

他们认为,货币的发行和分配可以通过政府的财政政策来实现,政府可以通过增加公共支出和减税来刺激经济增长和就业。

从他们的角度来看,通胀与失业之间的关系更多地取决于供给和需求的关系,而不是货币政策。

综上所述,不同流派对菲利普斯曲线的解释和理解存在一定的差异。

然而,这些观点都试图解释通胀率与失业率之间的关系,并提出各自的经济政策建议来应对宏观经济波动和促进经济增长。