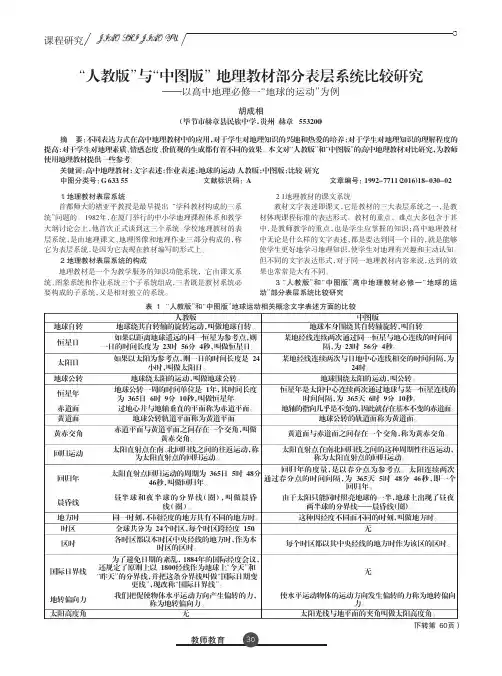

--以高中地理必修Ⅰ《地球的运动》为例

- 格式:pdf

- 大小:788.97 KB

- 文档页数:7

高中地理必修一地球的运动(共10篇)高中地理必修一地球的运动(一): 高中地理必修一地球的运动光照图,怎样算昼长,以及光照图中的北京时间怎么求昼长就是用日落时间减去日出时间即光照图中昏线所在地方时减去晨线时间(记住两个都是以昏线地方时为标准)光照图中找到太阳直射经线并计算出他的经度,一般来说光照图中都是标出0°经线(不会计算的话追问我)算出直射经线与北京时间经度(120°)的差值除以15得出相差时间.然后东加西减,算出北京时间.高中地理必修一地球的运动(二): 地球的运动知识点规律总结高中地理必修一的第一章地球的运动部分一些规律的总结比如说,画太阳周日视运动图时顺序和方向、影子朝正北或正南时太阳直射点位置的几种情况等等希望有经验的哥哥姐姐们提供一下、就是平时做题积累起来的那种规律、再做题时就可以直接用的、、、你是走高考吧,那就把你们省份近五年的高考真题的地球运动部分题目研究下就行.平时考试的考点跟高考不一样,要掌握平时所有的知识点就比较繁琐而且也没有太大必要.一般来说高考考察时区计算比较多,太阳高度角计算几乎不考,时区计算往往是晨昏线四个点(与赤道交点6和18点,与纬线圈切点0和12点)和两条日界线(0点所在经线和180°经线);日出为夏季东北升西北落,冬季东南升西南落,日影与日出方向相反.多做你们省份近五年高考题.高中地理必修一地球的运动(三): 高中地理必修一地球的运动光照图,怎样算昼长昏线所在地方时,晨线时间怎么算呢,以及光照图中的北京时间但直射经线怎么算呢昏线所在地方时,晨线时间怎么算呢晨线与赤道的交点是6点,昏线与赤道的交点是18点,直射点的经线是12点也就是平分昼半球的经线是12点,平分夜半球的经线所在时间是0点.高中地理必修一地球的运动(四): 高一地理必修一第三节地球的运动知识点汇总,表格地球运动知识点总结1、\x09地球运动的两种基本形式:自转、公转.2、\x09地球自转方向:自西向东,北极上空俯视呈逆时针方向、南极上空俯视呈顺时针方向速度:①线速度(由赤道向两极递减至0)②角速度(除两极为0外,各地相等)周期:①恒星日(23时56分4秒真正周期)②太阳日(24时,昼夜更替周期)意义:①昼夜更替②不同经度不同的地方时③水平运动物体的偏移(北右南左)3、\x09地球公转的方向:自西向东,北极上空俯视呈逆时针方向、南极上空俯视呈顺时针方向速度:近日点(一月初):最快;远日点(七月初):最慢周期:恒星年 365日6时9分10秒意义:①昼夜长短变化②正午太阳高度变化③四季更替和五带.4、\x09太阳直射点运动:①黄赤交角:23°26′②太阳直射点移动范围:23°26′S----0°----23°26′N(即南北回归线之间)③周期:回归年 365日5时48分46秒①若黄赤夹角变大,热带和寒带变大,温带变小;若黄赤夹角变小,热带和寒带变小,温带变大.②若黄赤交角为零,太阳永远直射赤道,全球昼夜平分,地中海气候、热带草原气候消失.5、\x09晨昏线:沿自转方向,黑夜向白天过渡为晨线,白天向黑夜过渡为昏线(晨昏线上太阳高度角为0度).特点:①平分地球,其所在平面经过地心.②晨昏线始终与太阳光线垂直,并且平分赤道.③晨昏线不断西移,西移速度与地球自转速度一致.④晨线与赤道的交点为6点,昏线与赤道的交点为18点.⑤晨昏线与经线夹角等于太阳直射点纬度.⑥晨昏线与经线重合,为春秋分日;晨昏线与经线交角最大时,为夏至日、冬至日.6、\x09地方时:因经度不同而出现的时间.太阳直射点所在经线的地方时为12时,晨线与赤道交点的地方时为6时,昏线与赤道交点的地方时为18时;经度相差地方时相差1小时;经度相差 ,地方时相差4分钟.地方时计算:所求地方时=已知地方时±经度差*4分钟(最后转化成小时)=已知地方时±经度差/15°原则:东加西减7、\x09时区:全球划分24个时区,每时区跨15°经度,相邻两时区相差一小时.时区=经度/15° 余数>7.5 为商+1;余数高中地理必修一地球的运动(五): 高一地理必修一地球的运动有关计算你是想要什么呢给你点公式吧关于时区和区时的东加西减应该知道吧已知和所求都在东时区区号大的在东东加西减已知和所求都在西时区区号小的在东东加西减已知和所求一东一西知东求西减知西求东加东七区比东8区晚一个小时举几个例子如果北京时间10点求东九区区时加一个小时 11点求东二区减6个小时 4点华盛顿时间西五区减13个小时昨天的21点已知经度数推算时区的时候已知经度除15 余数<7点5 相除所得整数为时区数>7点5 相除所得整数加一为时区数可以根据时区数算区时还有一种方法它已知经度东经35°地方时是8点求西经25°的地方时东经35°与西经25°差60个经度 60除15等于4 西经25°在东经35°西侧所以减4个小时 4点求东经62°的地方时两条经线相差27个经度 27除以15 等于1余8 余数×4分钟 1小时32分加1小时32分 9点32分已知一个地方经度求另一个地方的时间两个地方的经度都在东经则经度数相减所得数除15 整数为小时余数×4为分钟所求在已知东面则加西面为减都在西经和它一样一个东经一个西经经度数相加所得数除15 整数为小时余数×4为分钟所求在已知东面则加西面为减记住东加西减自己总结的看的懂不高中地理必修一地球的运动(六): 高一地理必修一地球的运动关于计算时间的习题就是地方时、时区、半球之间时间计算的题目.要有解析的.拜托了……可是老师说高考地理卷子计算题是相对较难的,我不想学文科,会不会难度太大啊!推荐买一套高考模拟卷每卷前几道全是计算把那上面的几十张卷子的计算题都做了也就差不多了解析也很好的买一本必修一的练习计算更多一点但是太简单了高考应该不会考曾经也在网上找了一些题没什么大用很麻烦的经验之谈高中地理必修一地球的运动(七): 高中地理必修一第三节地球的运动系统的归纳复习最好有例题有看图填空的讲解【高中地理必修一地球的运动】地球自转的方向自西向东.从地球北极上空观察,呈逆时针旋转.1、地球自转的周期恒星日,23小时56分4秒(真正周期);太阳日,24小时.2、地球自转的速度角速度(每小时15°),线速度(自赤道向两极递减)3、地球公转的轨道椭圆轨道.一月初(近日点),七月初(远日点).4、地球公转的方向自西向东.从地球北极上空观察,呈逆时针旋转.5、地球公转的周期恒星年(365日6时9分10秒)、回归年(365日5小时48分46秒)6、地球公转的速度在近日点时公转速度较快,在远日点时较慢.7、黄赤交角黄道平面与赤道平面的夹角,目前为23°26′.8、太阳直射点的移动规律太阳直射点以一年为周期相应地在南北回归线间往返移动9、晨昏线的判断沿自转方向,黑夜向白天过渡为晨线,白天向黑夜过渡为昏线.10、地方时的计算每往东1°,时刻增大4分钟.11、已知经度求时区数经度除以15,再四舍五入.12、区时的计算每往东1个时区,时刻增大1个小时.13、北京时间以东八区(120°E地方时)为标准时间.14、世界时:以本初子午线时间为标准时.15、国际日期变更线180°经线(理论上),不通过陆地(实际).16、地球自转的地理意义:昼夜更替、不同地方时、水平运动物体的偏移(北右南左)17、太阳直射点的判断与该点的切线方向垂直,地方时为12点.18、春分日(3月21日)太阳直射点在赤道,晨昏线与经线重合.19、夏至日(6月22日)太阳直射点在北回归线,晨昏线与经线交角最大.20、秋分日(9月23日)太阳直射点在赤道,晨昏线与经线重合.21、冬至日(12月22日)太阳直射点在南回归线,晨昏线与经线交角最大.22 、夏半年的概念:3月21日至9月23日23、冬半年的概念:9月23日至3月21日24、地球侧视图的判读:上北下南,左西右东.25、地球俯视图的判读逆时针自转,中心为北极;顺时针自转,中心为南极.26、昼夜长短的计算:以昼弧长度为依据,每15度为1小时.27、日出日落时刻的计算;根据昼长以标准日出(6时)和标准日落(18时)前后推算.28、昼夜长短的判断:夏半年,越北白昼越长,冬半年,越南白昼越长.29、正午太阳高度的计算=90°-(直射点与所求点的纬度间隔)30、天文四季:一年内白昼最长、太阳最高的季节是夏季.31、我国传统四季:以立春(2月4日)、立夏、立秋、立冬为起点来划分四季.32、欧美传统四季:以春分、夏至、秋分、冬至为四季的起点.33、二十四节气:春雨惊春清谷天夏满芒夏暑相连秋处露秋寒霜降冬雪雪冬小大寒34、五带的名称和范围:热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带.35、地球公转的地理意义:正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化、四季更替【高中地理必修一地球的运动】高中地理必修一地球的运动(八): 高中地理最重要的是哪个内容,地球运动还是区域地理人教版地理必修一主讲地球运动,必修二人文地理,必修三区域地理.哪一本书最重要,要怎么学地球的运动是最难的,必修一主要是自然地理,后面俩本是人文地理,后面的多记一些就好,但是地球的运动不是光记就行,还要理解.多做练习时必要的.而且以后综合题一般都可以找到必修一的影子.所以必修一是最重要的!高中地理必修一地球的运动(九): 求地理必修一《地球的运动》的详细讲解.地球的运动专题知识点一.相关计算1.经纬度计算:经度差与地方时差算经度——地方时每相差1小时,经度相差15°;纬差法与正午太阳高度算纬度——正午太阳相差多小,纬度相差多少;北极星的仰角即地平高度等于当地地理纬度;经纬线上长度算经纬度——1°经线长111km,1°纬线长111cosфkm(ф为纬度).2.有关时间计算:①某地时区数=该地经度÷15,对商取整数部分,尾数部分四舍五入;②根据各时区中央经线的地方时即为本时区区时,相邻的两个时区的区时相差1小时,即求某地区区时=已知地区时±两地时区,注意东加西减;③根据东早西晚,经度每相差15°,地方时相差1小时.即求某地地方时=已知某地地方时±(两地经度差×4分钟/1°),注意东加西减;④日期界线有两条,自然界线即地方时0:00经线,以东早一天,为新的一天,以西晚一天,为旧的一天;人为界线即国际日期变更线,也就是180°经线(但两者并不完全重合),规定日界线以东晚一天,为旧的一天,以西早一天,为新的一天;新的一天的范围即从地方时0:00经线向东到180°经线的范围;新的一天的范围=180°经线的地方时×15.⑤日照图上晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00,昏线与赤道交点所在经线的地方时为18:00;晨昏线与某纬线的切点所在经线为0:00(切点为极昼)或12:00(切点为极夜).3.地球自转速度计算:①地球上除南北极点外,其它各地角速度都相等,大致每小时15°;②地球上赤道处线速度最大,南北极点为0,任意纬线上线速度Vф=V赤道cosф=1670cosф km/h③同步卫星的角速度与地球上极点外的任一点都相等,线速度比对应地面上的点大.4.太阳高度及正午太阳高度计算:①太阳高度由太阳直射点(h=90°)向四周以同心圆的形式递减,昼半球h>0°,夜半球h<0°,晨昏上h=0°.要把等太阳高度线图转化为日照图.②正午太阳高度的分布是由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减,两地纬度相差多少,正午太阳高度也相差多少.5.昼夜长短计算:某地昼长等于该地所在纬线圈昼弧度数除以15°;日出时刻=12-昼长/2=夜长/2;日落时刻=12+昼长/2=24-夜长/2;极昼区昼长为24小时,极夜区昼长为0小时,赤道上各地昼长永远是12小时,两分日全球各地昼长均为12小时;纬度相同,昼夜长短相等,日出日落时刻相同; 6.太阳直射点的确定:①直射点经度即太阳高度最大(太阳上中天)的经线,地方时12:00的经线;②直射点纬度即正午太阳高度为90°的纬线,直射点的纬度大小与极昼或极夜出现的最低纬度大小互余,直射点纬度大小等于极昼的极点的太阳高度(或正午太阳高度)大小.二.昼夜长短及其变化1、识记二分二至日北纬20°、40°、60°的昼长时间2、太阳直射点位于哪一半球,该半球昼长大于夜长;直射点想北移动,北半球昼长递增,南半球昼长递减;直射点向南移动,南半球昼长递增,北半球递减.3、不同半球相同纬度的两地昼夜长短相反,即某地昼长=对应另一半球相同纬度大小地的夜长.4、纬度越高,昼夜长短变化的幅度越大.三.日影的朝向和长短变化1、正午日影的朝向取决于太阳直射点的位置.由于太阳直射点在南北回归线之间周年往返移动,正午日影朝向不仅随空间,而且随时间变化而变化.在北回归线以北地区,正午日影始终朝北.北半球夏至日,北回归线及其以北地区正午太阳高度最大,正午日影最短.北半球冬至日,太阳直射在南回归线上,北半球正午太阳高度最小,日影最长.在南回归线以南地区,正午的日影始终朝南.北半球冬至日,南回归线以南地区正午太阳高度最大,正午日影最短.北半球夏至日,南半球正午太阳高度最小,日影最长.在南北回归线之间,一年有两次太阳直射(回归线上只有一次),日影最短(日影与物体本身重合).2、在北半球春秋分日,全球各地太阳从正东面升起,正西面落下.日出时日影朝西,日落时日影朝东.北半球夏半年,太阳直射北半球,全球各地(极昼区域除外)太阳从东北方升起,西北方落下.日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南.从春分日至夏至日,随着太阳直射点北移,太阳升起和落下方向也逐渐北移;从夏至日至秋分日,太阳直射点南移,太阳的升落方向也逐渐向南移.北半球冬半年,太阳直射在南半球,全球各地(极昼区域除外)太阳从东南方升起,西南方落下,因而日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北.从秋分日至冬至日,随着太阳直射点南移、太阳的升落方向也逐渐南移;从冬至日至第二年的春分日,太阳直射点北移,太阳的升落方向也逐渐北移. 北半球始昼纬度太阳正北升,正北落,南半球反之.太阳的升落方向(日影的朝向与升落方向相反)不仅随空间,而且随时问的变化而变化.从赤道开始,随着纬度的升高,太阳的升落在南北方向上的变化幅度也逐渐增大.(要学会画太阳的视运动轨迹图)四.等太阳高度线图的判读等太阳高度线图可以看做是以太阳直射点为中心的俯视图,判读时需掌握以下方法:1.图的中心为太阳直射点,太阳高度以该点为中心向四周逐渐降低;通过该点的经线即太阳直射的经线,地方时是12点;通过该点的纬线即为太阳直射的纬线,其正午太阳高度为90度.正午太阳高度的分布规律从太阳直射的纬线向南北逐渐降低.注意区别太阳高度和正午太阳高度分布规律的不同.2.在太阳直射的经线上,太阳高度相差多少度,纬度就相差多少度,据此可计算该经线上某一点的纬度数值;如果太阳直射赤道,则赤道上太阳高度相差多少度,经度就相差多少度;如果太阳直射点不在赤道,则太阳高度相差多少度,经度的差值一定大于太阳高度的差值,以此推算该纬线上某一点的经度和地方时.(考虑两个要素:昼长和改变的太阳高度数)3.如果图中标注了太阳高度的数值,则视具体数值而判断;在没有标注数值的情况下,最大圆默认为晨昏圈.4.太阳直射经线上太阳高度南北跨度为180度,当太阳直射赤道时,此经线最北点为北极,最南点为南极;太阳直射北半球时,北极点在最北点以南,图上没有南极点;太阳直射南半球时,相反.五.其它知识点:1、极点:在极点上看太阳,太阳在地平圈以上作圆周运动,表现为不升不落.这是因为一天中极点离太阳的距离都相等的缘故.极点上,一年中在极昼期太阳高度在0o到23.5o间变化.极点上所见的太阳高度与太阳直射点纬度数相等.如:若太阳直射21°N,则北极点上看到的太阳高度为21°.2、赤道:赤道上总是6点日出18点日落,一年中,正午太阳高度在90°和66.5°间变化.3、始昼纬度与该日太阳直射点纬度互余.太阳高度日变化特点是0点日出,24点日落,正午太阳高度为直射点纬度数的两倍.4、处于极昼期的地点(除该日极昼的地点).处于极昼期的地点太阳高度日变化特点是一天中太阳都在地平线以上,非极点地区表现为斜升斜落,一天中最小的太阳高度大于0°,其大小等于当地纬度与极昼最低纬度大小之差;这些地点中最大的正午太阳高度小于47°(非极圈)高中地理必修一地球的运动(十): 高一地理必修一第三节地球的运动答案对地球自转描述正确的是A绕假想的地轴运动,时快时慢 B除极点外地球包面个点自转角速度匀为1小时15度 C自转方向为逆时针 D地轴的延伸方向,正好指向北极星B除极点外地球包面个点自转角速度匀为1小时15度高一地理地球的运动地球运动的地理意义第 11 页共 11 页。

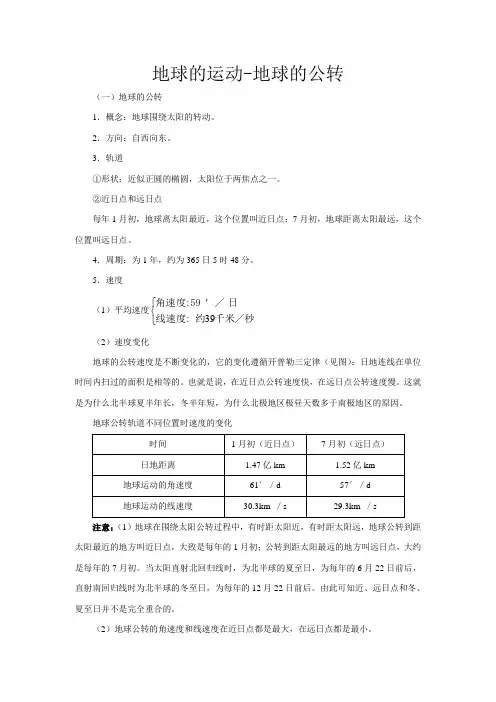

地球的运动-地球的公转(一)地球的公转1.概念:地球围绕太阳的转动。

2.方向:自西向东。

3.轨道①形状:近似正圆的椭圆,太阳位于两焦点之一。

②近日点和远日点每年1月初,地球离太阳最近,这个位置叫近日点;7月初,地球距离太阳最远,这个位置叫远日点。

4.周期:为1年,约为365日5时48分。

5.速度(1)平均速度⎩⎨⎧'秒千米约线速度日角速度/39: /:59(2)速度变化地球的公转速度是不断变化的,它的变化遵循开普勒三定律(见图):日地连线在单位时间内扫过的面积是相等的。

也就是说,在近日点公转速度快,在远日点公转速度慢。

这就是为什么北半球夏半年长,冬半年短,为什么北极地区极昼天数多于南极地区的原因。

地球公转轨道不同位置时速度的变化注意:(1)地球在围绕太阳公转过程中,有时距太阳近,有时距太阳远,地球公转到距太阳最近的地方叫近日点,大致是每年的1月初;公转到距太阳最远的地方叫远日点,大约是每年的7月初。

当太阳直射北回归线时,为北半球的夏至日,为每年的6月22日前后,直射南回归线时为北半球的冬至日,为每年的12月22日前后。

由此可知近、远日点和冬、夏至日并不是完全重合的。

(2)地球公转的角速度和线速度在近日点都是最大,在远日点都是最小。

(3)可总结如下规律:“近1远7,近快远慢。

”6.黄赤交角及其影响黄赤交角是指赤道平面与地球轨道面(黄道面)之间的夹角,度数约为23.5°。

(1)黄赤交角与太阳直射点的移动由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道的不同位置,地表接收太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的。

太阳直射点的移动规律如下图:(2)黄赤交角与五带∠α为黄赤交角等于23°26′∠β为地轴与黄道面的交角66°34′二者之间的关系是互为余角。

黄亦交角的大小决定着太阳直射点的移动范围,即南北回归线之间的范围大小,决定着回归线与极圈的度数。

因此黄赤交角的变化,导致五带范围的变化、极昼极夜范围的变化。

高中地理《地球的运动》教案高中地理《地球的运动》教案1一、教学目标1、知识与技能(1)了解和对比地球自转和公转的方向、周期、轨道、速度等基本特征;(2)理解黄赤交角的形式及其导致的太阳直射点的回归运动;(3)对学生进行学法指导,培养学生观察、理解、想象和创新的思维能力 2、过程与方法(1)学会运用地球仪演示或者通过播放地球的自转与公转现象的视频,培养学生的观察能力和概括能力,形成空间想象能力。

(2)运用比较的方法,使学生更深入地理解、掌握地球自转和公转的知识,从中可培养学生的思维能力。

3、情感态度与价值观(1)树立宇宙是运动的,运动与静止是统一的辩证的唯物主义宇宙观。

(2)培养爱科学、学科学的兴趣和理论联系实际的思维方法。

二、教学重点和难点教学重点:地球运动基本形式的一般特点教学难点:黄赤交角的'形成及其引起的太阳直射点的回归运动规律三、教学方法多媒体教学法、观察法、演示法、绘图法四、教学过程环节教学程序设计意图 [图片展示][教师提问] 太阳东升西落、四季变化现象的图片。

1、为什么太阳会东升西落?2、地球上为什么会如此的四季变化现象?(引入新课)创设情境,设疑导入,吸引学生的注意力,把生活中的地理现象和课本的地理知识联系起来,激发学生的学习热情,唤起学生的求知欲望。

[教师提示] 这些现象都是由地球的运动引起的通过简略的告知答案,进一步唤起学生的求知欲望。

[教师提问] 地球的运动有哪两种基本形式?学生回答:自转和公转引导学生看课本,找出知识点 [提示] 首先学习地球自转的基本特征(绕转中心、方向、周期、速度)让学生进入状态,大致了解教师授课的逻辑顺序,便于学生掌握 [教师提问][过渡]简单温故一下初中地理课本学习过地球运动的基本知识,回答:(概念、绕转中心、方向)温故而知新,为更好地学习新知识。

[教师点评] (1)地球围绕其自转轴的旋转运动,叫自转。

(2)绕转中心:地轴(3)方向:自西向东,北极看:逆时针;南极看:顺时针(南顺北逆) [地球仪演示] 分别从侧面、北极上空、南极上空看地球自转的旋转方向培养学生的观察能力,发现式的教学,更利于学生掌握[教师讲述] 地球自转的周期,有参考点的不一样,一日的时间长度也略又差异,有恒星日(23h56′4″)和太阳日(24h)教学难点,简单讲解,不要求学生深入理解。

人教版高中地理地球的运动教案优秀范文一、教学目标1. 让学生理解地球自转和公转的基本概念,掌握地球自转和公转的方向、周期及产生的地理现象。

2. 使学生了解地球自转和公转的意义,能运用相关知识解释实际问题。

3. 培养学生的观察、分析能力,提高地理学科素养。

二、教学内容1. 地球自转的概念、方向、周期及产生的地理现象。

2. 地球公转的概念、方向、周期及产生的地理现象。

3. 地球自转和公转的意义。

三、教学重点与难点1. 重点:地球自转和公转的基本概念、方向、周期及产生的地理现象。

2. 难点:地球自转和公转的意义的理解与应用。

四、教学方法1. 采用多媒体课件辅助教学,直观展示地球自转和公转的动态过程。

2. 利用地理模型,帮助学生理解地球自转和公转的概念。

3. 案例分析法,结合生活实际,让学生体会地球自转和公转的意义。

4. 小组讨论法,培养学生合作学习的能力。

五、教学过程1. 导入:通过地球仪展示地球自转和公转的动态过程,引发学生兴趣。

2. 地球自转:讲解地球自转的概念、方向、周期,引导学生掌握地球自转产生的地理现象(如昼夜交替、时间差异等)。

3. 地球公转:讲解地球公转的概念、方向、周期,引导学生掌握地球公转产生的地理现象(如四季变化、正午太阳高度的变化等)。

4. 地球自转和公转的意义:分析地球自转和公转对人类生活、农业生产等方面的影响,让学生体会地理知识的实用性。

5. 案例分析:以实际案例为例,让学生运用地球自转和公转的知识解释地理现象。

6. 小组讨论:分组讨论地球自转和公转在实际生活中的应用,分享讨论成果。

7. 总结:对本节课内容进行总结,强调重点知识点。

8. 作业布置:布置相关练习题,巩固所学知识。

9. 板书设计:地球自转:概念:地球绕地轴自西向东的旋转。

方向:自西向东。

周期:一天。

产生的地理现象:昼夜交替、时间差异。

地球公转:概念:地球绕太阳自西向东的旋转。

方向:自西向东。

周期:一年。

产生的地理现象:四季变化、正午太阳高度的变化。

高一地理教案:《地球的运动》教学设计高一地理教案:《地球的运动》教学设计学习目标:1.利用地球仪演示和多媒体动画,把握地球自转、公转的基本特征。

2.通过地球仪演示和讲解,并联系生活实际,分析地球自转的地理意义,从而加强理论和实际相结合、综合分析和解决问题的力量。

3.通过联系生活实际现象和读图分析,把握地球公转的地理意义,从而学会运用相关图表来分析问题的力量。

教学重点、难点:理解地球自转和公转速度的改变规律;黄赤交角的影响。

教学方法:讲授法、演示法教学课时:3课时教学过程:其次课时上节课我们学习了地球的自转和公转的一般特点,让我们一起来回顾一下。

【投影空白表格】地球运动围绕中心运动方向运动周期运动速度地球自转地球公转同学回答,老师总结补充。

参考答案:地球运动围绕中心运动方向运动周期运动速度地球自转地轴由西向东北极看:逆时针;南极看:顺时针23时56分4秒地球自转的真正周期1.地球自转的角速度南、北两极点为零,其他任何地点的角速度都相等,即15/小时2.地球自转的线速度由赤道向南、北极点渐渐减小,至60N、S处减小为赤道的一半;两极点处为零地球公转太阳由西向东在北极上空看地球公转:逆时针转在南极上空看地球公转:顺时针转1个回来年:365日5时48分46秒平均角速度:约1/日,平均线速度:30 km/s。

近日点公转速度最快,远日点公转速度最慢【引入新课】在我们的日常生活中,我们知道有昼夜改变,为什么回出现昼和夜的差别呢?这是由于地球自转造成的,今日我们便来解决这个问题。

三、昼夜交替与时差(板书)1.昼夜交替的分界线──晨昏线(圈)(板书)【讲解】由于地球是一个既不发光、也不透亮的球体,所以在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半。

向着太阳的半球是白天,背着太阳的半球是黑夜(如图)。

昼半球和夜半球的分界线(圈),叫做晨昏线(圈)。

晨昏线(圈)把经过的纬线分割成昼弧(绿色虚线)和夜弧(兰色虚线)。

【提问】假如地球不自转,地球上还会有昼夜现象吗?参考答案:有。

《地球的活動》教案教學目標1、瞭解晝夜的產生,理解晝夜交替形成的原因2、理解地方時與地球自轉的必然聯繫,瞭解地方時與區時的區別3、記住地球自轉對沿地表做水準運動物體方向偏移的影響教學建議關於地方時的教學建議在教學中,教師首先要講清地方時的概念和地方時的早晚,並強調經度上的微小差別,都能造成相應的地方時之差,為講時區和區時的知識做好鋪墊。

然後,由地方時給人類的生產和生活帶來的麻煩,引出時區劃分和區時計算的教學。

關於沿地表水準運動物體的偏移的教學建議教材中,這部分內容是一個難點。

在教學中,可以從現象入手,運用課本《長江三角洲的發育》圖,講明地表水準運動物體的偏移規律。

在課堂教學中,對於作南北向水準運動的物體,其偏移原因可以從高低緯度間線速度不同加以解釋;而對於作東西向水準運動的物體,其偏移原因較為複雜,應予以回避,待學生到物理課中去解決,重點放在地轉偏向力作用規律的運用上。

關於晝夜交替的教學建議在課堂教學中,教師可運用地球儀講解,從地球是一個不發光、也不透明的球體,引出晝半球和夜半球、晨昏線等概念,並且要求學生在赤道投影和極投影地圖上學會如何辨別晨線和昏線。

接下來要說明晨昏線上的太陽高度以及一天之中太陽高度的變化情況。

隨著地球自轉,太陽高度的日變化週期為24小時,也就是晝夜交替的週期(一個太陽日)。

最後,聯繫到對人類活動的影響,一是太陽日制約著人類的起居作息,二是晝夜交替的週期時間不長,使地球表面溫度變化不致過分劇烈,保證了地球上的生命有機體的生存和發展。

教學設計示例〖導入新課〗1.提問方式:說出地球的自轉方向和週期。

2.演示方式:學生利用地球儀演示地球自轉,並說明地球自轉的方向和週期。

〖晝夜交替的教學〗1.演示:利用地球儀演示地球的自轉。

2.講解:晝半球和夜半球、晨線和昏線、太陽高度的概念,一日之內太陽高度的變化。

強調:①晨昏圈平面與太陽光線保持垂直的關係;②晨昏圈上太陽高度為0度;③正午太陽高度是一天中太陽高度最大值;④晝夜交替的週期為一個太陽日;⑤地球上晝夜交替對人類活動的影響。

基于地理实践力的高中地理大单元作业设计与研究——以

“地球的运动”为例

李泽熙;厉玲

【期刊名称】《科学咨询》

【年(卷),期】2024()2

【摘要】大单元教学打破教材版本、章节的限制,改变了传统的教学方式与框架,符合新课程改革的基本理念。

在新课改背景下,大单元作业设计,能够更好地协助大单元教学。

地理实践力素养,有助于提升人们的行动意识和行动能力,更好地感悟地理环境与人类活动的关系。

本文以人教版选择性必修一第一章“地球运动”为例,基于地理实践力,进行单元主题(大概念)的提取以及大单元作业设计。

【总页数】3页(P211-213)

【作者】李泽熙;厉玲

【作者单位】昆明市第八中学;山东省五莲中学

【正文语种】中文

【中图分类】G63

【相关文献】

1.基于大概念的高中地理单元整合设计

——以"宇宙中的地球与地球运动"单元为例2.基于VR技术的高中地理大单元教学实践研究——以高中地理必修一《地质灾害》为例3.基于学业质量标准的高中地理作业分层设计——以“地球运动的地理意义”为例4.综合思维培养下的高中地

理大单元作业设计--以“大气的运动”为例5.高中地理大单元教学设计思考——以人教版地理教材高中必修第一册“地球上的大气”单元为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于核心知识分层原则的高中自然地理教学策略--以高中地理必修Ⅰ《地球的运动》为例陈庆军(福建省厦门集美中学,福建厦门 361021)摘要:高中必修Ⅰ因为自然地理的理科属性和综合性,在知识构建、空间关系、逻辑过程、综合运用等方面对学生都有比较高的要求。

高初中教材和教学方法的衔接落差,更增加了学习的难度。

通过梳理教材和配套图册,依据课标、考纲和近年高考会考试题,理出核心知识,并根据其呈现形式、教学目标水平要求、相关学科配合程度、学生的熟悉程度、技巧层次等制定分层原则,相应采取自主学习合作学习,教师提供优化资源、和诸如如何构建思维导图、概念图、先行组织者等学习方法的辅助学习,课堂师生及时互动、主要由教师讲授等教学策略,落实“低起点、多层次、高要求”,努力达成爱学、会学、学会的教学目标。

关键词:高中自然地理;核心知识分层原则;教学策略;自主学习实施新课程以来,高中自然地理(必修一)从体系、结构、内容、表现形式等诸多方面都体现了新教育理念。

但因高初中地理内容和教法学法的巨大现实落差、数理化生相关学科知识教学严重滞后,或有迎合考试评价致讲授内容、教学方法取舍失衡等诸多主客观不利因素的叠加,学生普遍反映学习地理难度不亚于物理、数学,以致不少学生一开始就对地理学习失去兴趣和信心,并严重影响后续教学的正常开展。

课堂教学方面,满堂灌、赶进度仍是普遍现象,学生学得苦、老师教得累。

通过对教材的全面系统梳理,结合高初中课标和高中各阶段性目标如会考高考要求,根据学习内容特点和高中各阶段学生知识技能思维能力等客观实际,以及学生的层次差异和要求,对必修Ⅰ自然地理核心内容依据一定原则进行分层,通过教师引领下的课内外的自主学习、合作学习,有机联系数理化生等学科内容,密切结合乡土时事等社会生产生活实际,最大限度发挥地理图析功能,教导学生构建思维导图、概念图,精简课堂教学,突出教学重点、突破教学难点、凸显学科的现实意义、价值和趣味性,提高学生学习地理的积极性,为师生减负提质。

一、核心知识的界定本文所述的核心内容是指《普通高中地理课程标准(实验)》(中华人民共和国教育部制订人民教育出版社)(以下简称《课标》)中规定的学生必须掌握的核心知识,以及掌握上述知识所必需的相关知识。

本文所述的核心知识的具体内涵为地理的基本概念、原理、规律,其外在形式为历年会考、高考等试题涉及的具体考点。

二、核心知识的分层原则1.根据涉及的关联内容的难度、多寡(即信息强度)分层2.根据易混程度分层3.根据与学生知识储备关联的疏密程度即熟悉程度分层4.根据呈现形式是否直观具体形象分层5.根据教学目标水平要求分层,即识记、理解、应用、综合教师备课时大致将目标分为三层:基础性目标——地理基本知识及基本规律的识记;提高性目标——地理基本知识和基本规律的理解和简单运用;发展性目标——运用地理基础知识和基本规律综合分析和评价的能力。

6.根据相关学科关联知识的配合紧密程度分层7.根据学习掌握所需的技巧的复杂程度三、基于分层原则的教学策略根据核心知识的难易程度,相应采取自主学习合作学习为主,或教师提供优化资源、和诸如如何构建思维导图概念图等学习方法的辅助学习为主,或课堂师生及时互动、主要由教师讲授等三种教学形式。

四、“地球运动”核心知识的教学策略1.落实“低起点、高要求”,创设图文密切结合的阅读材料和试题基础问题的梳理和落实。

教学实践中发现,知识点疏漏、概念理解不清、知识结构不全等基础性的问题,影响着所有层次的学生。

利用教材和配套地图,采用菜单式的导学要求,按课文次序,通过小型问答和填空题逐步进行。

这些难度较小的内容,通过图文结合说明,让学生自学,如经纬线、地轴、南北极、赤道、南北回归线、南北极圈、自转、公转、昼夜、昼夜交替、四季(天文四季、气候四季、统计四季)等概念。

难度较大的,通过教师的图文结合讲解说明,及时互动,有效降低难度。

例1昼夜长短的时空分布规律,因为涉及空间想象而有相当难度,可课堂结合演示说明(见图1)。

图1 各纬度昼夜长短随季节变化示意图例1(2014年厦门市高中毕业班适应性考试卷)某同学对居住地每天的日出时间进行了一段时间的持续观测与记录,绘成图2。

读图完成11~12题。

11.a~b期间,该地的昼夜长短及其变化趋势是A.昼长夜短,且昼渐长夜渐短B.昼长夜短,且昼渐短夜渐长C.昼短夜长,且昼渐长夜渐短D.昼短夜长,且昼渐短夜渐长12.该地一年中昼夜长短的变化幅度约为A.1小时40分钟B.2小时20分钟C.3小时20分钟D.4小时40分钟解析:日期a日出时间最晚、昼最短(冬至日),相反则昼最长,所以b日期应为春分日。

对照图1、表2可知11题答案C。

日期a昼长12-2(7:40-6:30)即12h-2h20m,夏至日为12+2(6:30-5:20)即12h+2h2m。

2.针对信息量大的知识体系,创设思维导图、概念图,构建简洁明了的知识树必修1综合题如地球运动,因涉及的知识点多、信息量大致难度高。

可通过创设思维导图、概念图,结合教材,从概念、原理到规律,循点、线、面、体依次构建知识体系。

如地球运动规律及其意义。

(见图3)图3 地球运动规律及其地理意义3.让“先行组织者”先行,重建一个以生活经验为中心的知识结构“先行组织者”,是先于学习任务本身呈现的一种引导性材料,它要比原学习任务本身有更高的抽象、概括和包容水平,并且能清晰地与认知结构中原有的观念和新的学习任务关联。

[1]即通过引入帮助学生理解概念的支撑性材料(生活场景、经验与铺垫性知识),提醒、引导学生课前观察有关生活场景,或课内运用多媒体手段(例见图8)演示[2]。

自然地理问题大都宏观、可见,因此利用生活场景、经验,既有助于提高学习的积极性,又可强化理解和记忆。

例2(厦门市2014届高三文综质量检测)如图4所示,2014年2月28日北京时间11时,某地(105°E)花坛呈现“一半亮、一半暗”。

读图完成11~12题。

(解析见图7)11.图5中能正确表示该日北京时间15时花坛受阳光照射情况为(D)12.若不考虑天气状况,该地能再看到图4所示情景的日期大致为(D)A .4月12日B .7月13日C.8月28日 D .10月14日图6 日出日落方位图⑴日出日落时太阳光的来向。

赤道上春秋分:正东升,正西落;321-923东北升西北落,923-次年321东南升西南落极昼地区(0点位置恰日出日落):北半球为正北,南半球为正南{其余纬度3月21日至9月23日:东北升,西北落;9月23日至次年3月21日:东南升,西南落;3月21日、9月23日:正东升,正西落}⑵正午前后太阳光的来向:判断太阳直射点与该点的方位。

北回归线至赤道:如10°N太阳直射点在其南至南回归线时,正午太阳光在正南,反之正北。

南回归线至赤道则相反。

图7 日影覆盖分析示意图图8 北纬30度二分二至日太阳视运动动态演示示意图4.高中相关学科知识的应用必修1,不少涉及数理化生等学科原理、规律、思想、方法、技能(如几何作图)。

必要的补充,有助于学生理解。

如“地球运动”有很多对称的问题,自转速度(纬度相同线速度相同)、公转速度(见图9 乙丙相同,甲丁相同)、正午太阳高度(见图10 以直射点为中心,向南北对称递减)、昼夜长短(同纬度北半球如30°N昼长等于南半球如30°S夜长)、太阳高度、日影长短(见图8 受照物体等高前提下:地方时12时为界对称等高等长)、日出日落方位(见图6 地方时12时为界对称分列东西两侧)。

见例1第12题,日期a(冬至日)与对称轴日期b (秋分日)相比,日出晚1h10m,昼短2h20m,另一对称点(夏至日)昼较长2h20m,故答案选D。

图9 地球公转示意图图10 二分二至日正午太阳高度纬度分布示意图例3(2013年福建省质检文综)我国某校地理兴趣小组对教学大楼四周日照情况进行观测。

图11示意某日大楼日出、日落楼影分布,读图回答11-12题。

(解析见图12)图1111.该日接受日照时间最长的地点是A.甲B.乙C.丙D.丁12.该日当地的昼长约为A.3小时B.15小时C.9小时D.18小时图12 太阳视运动与楼影关系示意图解析:图12中可见,丁得不到日照的时间最短(角度最小),故11题选D;日出光线入射方向与日落光线入射方向所成夹角大于90度,即白昼应在6小时以上,又要小于12小时(直射南半球),故12选C。

5.复杂问题的分解与综合一个复杂的地理问题往往由多个简单的问题组成。

籍因素分析,可分解成若干密切联系的简单问题。

本着由易到难、近及远、简至繁的原则,逐一分析,再叠加综合。

教材提供的典例:单圈环流(只考虑赤道极地间热力差异)→三圈环流(叠加自转偏向力)→季风环流(再叠加海陆热力差异)。

例4(2005年高考文综天津卷)2001年中国东方航空公司穿越北极的国际航线试飞成功,从上海(31°N,121°E)至芝加哥(42°N,88°W)仅用15小时35分钟。

读图13回答1-4题。

图131.若飞机北京时间5月20日5时55分从上海飞往芝加哥A.一路上都是白天B.伦敦会位于飞机的正北方向C.北极星的高度保持不变D.经极点附近机罗盘不受干扰分解:①沿121°E从31°N飞越北极,再沿88°W飞到42°N,跨纬度107°,用时15小时35分,时速约6.9°/h;②飞行中,受自转影响,6h后120°E逆时针向西转至近12h位置,依次类推。

图14之1图14之2图14之3图14之4五、结语教学实践证明(成绩对比:相同试卷与同校往届比、他校同届比),充分调动和发挥学生自主学习、合作学习的积极性,妥善处理核心知识的分层教学,提供适用的学习资源与环境,中等及其以下难度的问题,学生大多能自学解决。

较难的问题,通过及时的师生互动、针对性的讲解、螺旋式上升的变式训练,各层次学生的学业水平在原有基础上都有显著提升。

参考文献:[1]教科研.先行组织者教学策略.[N/OL].山东省单县第一中学教,http://www./jyky/2013-04-03/1559.htm1,20 13-04-03.2014-06-03[2]单中惠.西方教育思想史[M].山西人民出版社,2004.。