高三历史甘地

- 格式:pdf

- 大小:233.41 KB

- 文档页数:10

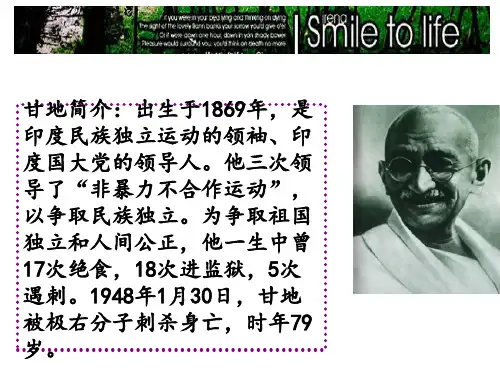

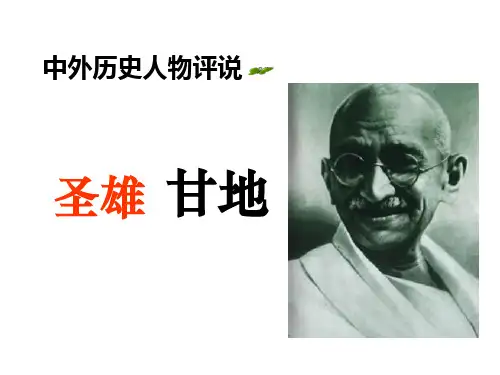

甘地简介莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地(1869年10月2日-1948年1月30日),尊称圣雄甘地,是印度民族解放运动的领导人和印度国家大会党领袖。

他是现代印度的国父,是印度最伟大的政治领袖,也是现代民族资产阶级政治学说——甘地主义的创始人。

他的精神思想带领国家迈向独立,脱离英国的殖民统治。

他的“非暴力”的哲学思想,影响了全世界的民族主义者和争取能以和平变革的国际运动。

甘地的一生饱经忧患,历尽坎坷。

他出生于英国殖民桎梏下的印度,成长在一个虔诚信奉仁爱、不杀生、素食、苦行的印度教的家庭。

他自幼腼腆、羞怯、循规蹈矩。

13岁便依父母之命与一同龄文盲女孩结婚。

16岁丧父,第1个孩子出生便夭折。

从小学到中学,甘地一直平庸无奇。

少年时代虽受当时革新之风的感染,曾经尝试打破素食以强身健体、振兴民族国家,终因摆脱不了从小所受的教育,半途而废。

19岁时,不惜被开除种姓身份,远涉重洋,赴伦敦求学。

异域的文明曾令甘地产生过深刻的自卑而拜倒在它的脚下,宗教陈规的约束使他在一个全新环境里无所适从。

短时的迷惘与摸索之后,他终于放弃了对西方文明的盲目模仿,坚持了原有的宗教信仰并兼收并蓄其他宗教教义,接受了英国法制思想的教育,取得了伦敦大学的律师资格。

学成归国后,他开始在孟买从事律师业务,却历遭挫折。

第一次替人打官司就因临阵怯场而砸锅。

半年后打道回府,在家乡拉奇科特靠兄长和亲友的资助维持律师业务。

律师业务的毫无起色及令人窒息的环境,使他倍感苦闷压抑。

当有个来自南非印度人的案子要他处理时,他便义无反顾地踏上了前往南非的历程。

在南非这个种族歧视根深蒂固、无所不及的英国殖民地,甘地作为有色人种先后遭遇到了一连串的歧视与侮辱。

民族自尊心和同胞在此所受的苦难驱使他走上了领导南非印度人反种族歧视的斗争,成为引人注目的人物。

正是在南非这块充满种族歧视的土地上,甘地对他曾经倾慕过的西方文明产生了否定,培养和锻炼了自己从事公众工作的能力,掌握了作一个成功律师的秘诀,基本形成了他的宗教、人生观、社会政治观。

课文注释:甘地的“坚持真理”甘地的“坚持真理”原则是以他的“真理”和“非暴力”理论为基础的,换句话说,“坚持真理”就是“真理”和“非暴力”学说在社会实践中的具体运用。

“坚持真理”(Satygraha)一词原文为甘地家乡的古吉拉特语。

这个词由两部分组成:“Satya”意为“真理”,“graha”意为“坚持”或“执著”,两者合起来则译为“坚持真理”,在英文中这个词常常被译为“真理的力量”,“心灵的力量”或“爱的力量”。

当我们理解了甘地的“真理”和“非暴力”的含义之后,再来分析其“坚持真理”的思想就不会有什么困难了。

按照甘地的观点,真理就是神,神性寓居于每个人心中,每个人内含的神性就是最高神性,即最高“善”和“爱”的显现;只要人们牢牢地抓住自己内心中的神性,坚持依靠自己内在的“善”和“爱”,就会产生巨大的精神力量。

通过这种精神力量就能战胜邪恶:清除社会的各种罪恶现象。

甘地甚至把这种精神力量看作是反对暴力、专制和非正义的惟一力量。

甘地的“坚持真理”原则,是以虔诚的宗教信仰和严格的道德修养为前提的。

甘地认为,一个坚持真理者能够忘我地追求真理,甚至在危难时刻敢于挺身而出,不惜牺牲生命,就是因为他相信善有善报,恶有恶报,即使今生得不到善报,来世也必得善报。

甘地把他“坚持真理”的原则看作是普遍可行的,任何人在任何场合都可以应用。

他说:坚持真理的“这种力量既可以被个人所用,也可以被团体所用。

它既可以用于政治事务,也可以用于家庭事务。

它的普遍应用性就说明它是永恒的和战无不胜的。

男人、妇女和儿童都可以运用它”。

从这里我们可以看出甘地已经把“坚持真理”当作解决一切社会问题的灵丹妙药了。

甘地“坚持真理”的学说,归根结底,是建立在“人性善”的理论基础之上的。

我们知道,人的真正本质不在于他的自然属性,而在于他的社会属性。

在阶级社会中,人的社会性主要表现为阶级性。

甘地脱离了社会的生产关系和阶级关系去看待人,把人看作是一个个孤立的、抽象的自然存在物,把某种神格化的、先天固有的“善性”强加给这些自然存在物,所以他不可能揭示人的真正本质。

甘地的家庭背景1.甘地的家族信奉印度教,属于毗湿奴教派,为第三种姓──吠舍的一支,班尼亚种姓。

甘地家族曾世代经商,但甘地的祖父乌塔昌德弃商从政,先后担任过卡提亚华半岛上几个土邦的首相,甘地的父亲及其叔父也做过波尔班达邦王公的首相,这使甘地家族在卡提亚华享誉一方。

──《甘地传》2.我的父亲是一个忠勇侠义、慷慨大方、热爱宗族的人,只是性情有些急躁。

……然而他却是一个廉洁的人,而且因为在家庭内外极为公正而闻名。

他对于本邦忠心耿耿,这是人所共知的。

……我的父亲向来没有发财致富的雄心,所以没有给我们留下多少产业。

他没有受过什么教育,却很有经验。

……他没有学过史地,然而他那丰富的实际经验使他有足够的能力解决最繁难的问题,并且能够管理成千成万的人。

他没有受过多少宗教训练,可是他有那么一种宗教文化,这种文化是许多印度教徒因为经常到寺庙里去听人讲解经文而获得的。

到了晚年,由于我们家里一个有学问的婆罗门朋友的诱导,他开始念起纪达经③来,而且每天祷告的时候,总要朗诵几段。

──杜危、吴耀宗合译《甘地自传:我体验真理的故事》3.我的母亲给我印象最深刻之处是她的圣洁。

她是一个虔诚笃行的宗教徒;从来没有一次是不做祷告就进食的。

她每天必到哈维立──毗湿奴神庙去参拜。

在我依稀遥远的记忆中,她从来没有遗忘奉行宗教的斋戒,从来没有错过为期4个月的禁食期④。

她有时许下最不易奉行的善愿,但她始终是毫不懈怠地谨慎遵行。

甚至有病的时候,她也并不以为是一个充足的理由而托故放弃。

……我母亲有丰富的常识,有一种很稳重的判断力。

她关心熟悉国家大事、政治局势,连宫廷里的贵妇们也很推崇她的才智。

我年幼的时候经常跟着她出去,从童年时就获得了出入宫廷的特权。

我现在还记得她和本邦王公的寡母多次生动的谈话的场景。

──《甘地》百度文库是百度发布的供网友在线分享文档的平台。

百度文库的文档由百度用户上传,需要经过百度的审核才能发布,百度自身不编辑或修改用户上传的文档内容。