临床-第二章 生活环境和健康(第一节空气)-临床-曾晓雯2018(1)

- 格式:ppt

- 大小:4.49 MB

- 文档页数:96

![[医学]预防医学环境](https://uimg.taocdn.com/4c224c136137ee06eef91807.webp)

一、环境污染的概念环境污染(environmental pollution)主要是指由于人类活动引起的环境质量下降,破坏生态平衡,影响人体健康,造成资源破坏和经济损失的现象。

污染物(pollutant)是指使环境的正常组成和性质发生直接或间接有害于人类变化的物质。

可分一次污染物和二次污染物一次污染物是指由污染源直接排入环境的,其理化性状未发生变化的污染物。

二次污染物是指排入环境中的一次污染物在理化因素或生物作用下发生变化,或与环境中的其他物质发生反应,所形成的理化性状与一次污染物不同的新污染物。

二次污染物对环境和人体的危害通常比一次污染物严重。

污染源(pollutant source)是造成环境污染的污染物发生源,通常指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置。

二、环境污染物的主要来源(一)生产性污染人工合成的化学物质。

大量开采地下矿藏把地下的物质带到地上。

工业三废(废气、废水、废渣)工业噪声、振动等物理因素。

农业生产中不合理地施用化肥和农药。

(二)生活性污染废旧塑料在自然界中不被分解,难于无害化,会造成白色污染。

生活污水、粪尿中的有机物、合成洗涤剂、氯化物、细菌、病毒和寄生虫虫卵等,进入水体不仅可使水质恶化,而且还会传播疾病。

居室装饰材料、化妆品在内的家用化学品,在使用过程中也可能污染室内外环境,成为环境污染源。

(三)其他污染包括交通运输工具所产生的噪声和排出的废气,电视塔和其他通讯设备所产生的微波和电磁波,原子能设备和放射性同位素机构造成的放射性污染等。

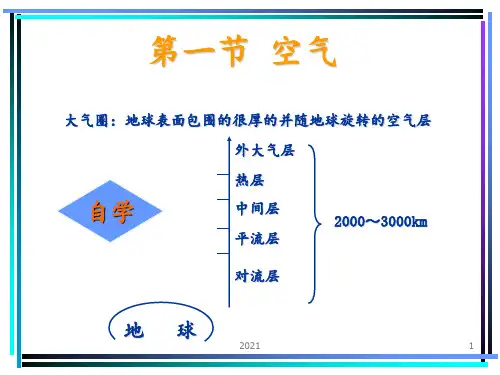

环境中污染物的转归:1分布或迁移2生物转化3环境的自净作用三、环境污染的健康危害(一)环境致病因素的健康效应(二)生物学标志物1暴露生物标志物2效应生物标志物3易感性生物标志物(三)环境污染对人类健康的影响的特点:1广泛性2复杂性3多样性4长期性(四)环境污染对健康的损害作用的表现形式:1急性危害2慢性危害3特殊损害免疫毒性作用4环境内分泌干扰物(五)环境污染引起的疾病类型1公害病2职业病3食物中毒4传染病四:影响污染物对健康损害的因素(一)、污染物因素:1污染物的理化性质2污染物的作用剂量(1)剂量-效应关系(2)剂量-反应关系3污染物的作用时间(二)、机体因素1健康状况2遗传因素3营养条件(三)、环境因素第二十二章:生活环境与健康第一节:大气环境与健康一、大气的特征及其卫生学意义:(一)大气圈及其垂直结构(二)大气的化学组成及其卫生学意义(三)大气的物理性状及其卫生学意义1太阳辐射(1)紫外线(2)可见光(3)红外线2气象因素3空气离子二、大气污染的来源(一)工业企业(二)交通运输(三)生活炉灶和采暖锅炉三、大气污染对人体健康的危害(一)直接危害1急性危害(1)烟雾事件(2)生产事故2慢性及远期危害(1)对呼吸系统功能的影响(2)引起变态反应(3)对免疫功能的影响(4)致癌作用(二)间接危害1影响小气候和太阳辐射2产生温室效应3破坏臭氧层4形成酸雨(三)大气中主要污染物对健康的危害1颗粒物2二氧化硫3氮氧化物4多环芳烃第二节:室内环境与健康一、室内环境的基本要求1居室的面积和结构配置应科学2室内微小气候应适应3室内的建筑和装饰材料和家用电器等不得产生有毒有害物质4避免室外污染物对室内空气造成污染5环境安静、整洁美观,保证正常睡眠和休息。

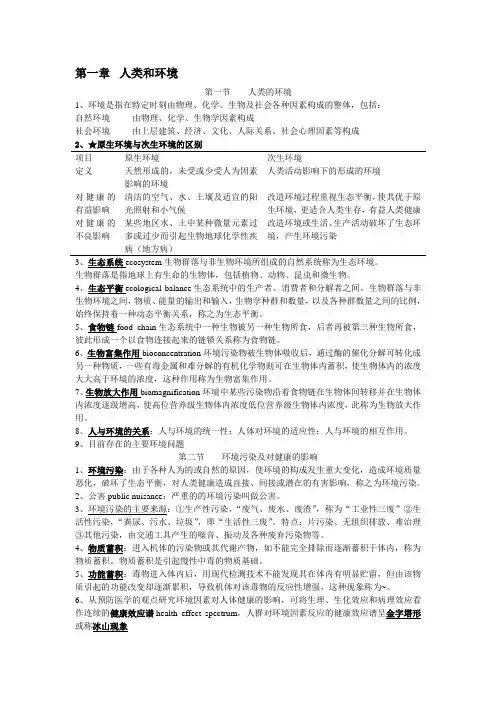

第一章人类和环境第一节人类的环境1、环境是指在特定时刻由物理、化学、生物及社会各种因素构成的整体,包括:自然环境由物理、化学、生物学因素构成社会环境由上层建筑、经济、文化、人际关系、社会心理因素等构成2、★原生环境与次生环境的区别项目原生环境次生环境定义天然形成的,未受或少受人为因素影响的环境人类活动影响下的形成的环境对健康的有益影响清洁的空气、水、土壤及适宜的阳光照射和小气候改造环境过程重视生态平衡,使其优于原生环境,更适合人类生存,有益人类健康对健康的不良影响某些地区水、土中某种微量元素过多或过少而引起生物地球化学性疾病(地方病)改造环境或生活、生产活动破坏了生态环境,产生环境污染3、生态系统ecosystem生物群落与非生物环境所组成的自然系统称为生态环境。

生物群落是指地球上有生命的生物体,包括植物、动物、昆虫和微生物。

4、生态平衡ecological balance生态系统中的生产者、消费者和分解者之间,生物群落与非生物环境之间,物质、能量的输出和输入,生物学种群和数量,以及各种群数量之间的比例,始终保持着一种动态平衡关系,称之为生态平衡。

5、食物链food chain生态系统中一种生物被另一种生物所食,后者再被第三种生物所食,彼此形成一个以食物连接起来的链锁关系称为食物链。

6、生物富集作用bioconcentration环境污染物被生物体吸收后,通过酶的催化分解可转化成另一种物质,一些有毒金属和难分解的有机化学物则可在生物体内蓄积,使生物体内的浓度大大高于环境的浓度,这种作用称为生物富集作用。

7、生物放大作用biomagnification环境中某些污染物沿着食物链在生物体间转移并在生物体内浓度逐级增高,使高位营养级生物体内浓度低位营养级生物体内浓度,此称为生物放大作用。

8、人与环境的关系:人与环境的统一性;人体对环境的适应性;人与环境的相互作用。

9、目前存在的主要环境问题第二节环境污染及对健康的影响1、环境污染:由于各种人为的或自然的原因,使环境的构成发生重大变化,造成环境质量恶化,破坏了生态平衡,对人类健康造成直接、间接或潜在的有害影响,称之为环境污染。

环境卫生学――第二章环境与健康人类健康与疾病的生态学基础1.人类环境的基本构成人类主要生活于地球表层。

人类生存的自然环境可划分为气圈、水圈、岩石圈以及动植物活动的生态系统(又称为生物圈)。

2.生态系统与生态平衡生态系统是指生物群落(包括微生物、动物、植物及人类等)与非生物环境(空气、水、无机盐类、氨基酸等)所组成的自然系统。

生态平衡生态系统中各个组成部分都处于不断变化和运动之中。

由于长期进化过程而逐渐地建立起了相互协调和相互补偿的关系,使得整个生态系统中的生产者、消费者和分解者之间,生物群落与非生物环境之间,物质、能量的输出和输入之间,始终保持着一种动态平衡关系,这称为生态平衡。

食物链在生态系统中维系生物种群间物质和能量流动的纽带和渠道是食物链和食物网。

即在生态环境中不同营养级的生物逐级被吞食以满足生存需要而建立起来的锁链关系。

一种生物被另一种生物吞食,后者再被第三种生物吞食,彼此以食物联接起来的锁链关系称为食物链。

而各种食物链在生态系统中又彼此交错构成食物网。

食物链对环境中物质的转移和累积有重要影响。

生物放大作用(biomagnification)环境中的某些不易降解的化学性污染物,可通过食物链的转移并逐级增大在生物体中的浓度。

即在高位营养级生物体内的浓度比在低位营养级生物体内的浓度增加很多倍,这称为生物放大作用。

如果与环境中的浓度相比,这种生物放大作用可达千倍、万倍,从而损害人类的健康。

世界上已经确认的环境公害病:水俣病、痛痛病都与食物链的生物放大作用有关。

全球性环境问题“全球气候变暖”、“臭氧层破坏”和“酸雨”全球气候变暖大气中的CO2和水蒸气能够吸收由地球发射的波长较长的辐射,从而对地球起到保温作用,这相同于人工温室作用,故称“温室效应”(greenhouse effect)。

全球气候变暖将对热相关死亡人数产生重大影响。

热浪冲击可能会导致心脏、呼吸系统疾病的发病率增加。

对老人、儿童及病人,可导致热胁迫死亡率急剧上升;许多虫媒疾病属于温度敏感型,全球气候变暖将使虫媒疾病流行范围扩大;其他经水、食物传播的疾病也可能出现地区分布的扩展和传播时间延长;此外,气候变暖可导致全球平均降水量增加,冰雪覆盖大陆地面积缩小。

绪论▲健康的定义:健康不仅仅是没有疾病或虚弱,而是生理、心理和社会适应的完美状态。

▲卫生学定义卫生学(hygiene)是以“环境与健康关系”为主线,运用基础医学、临床医学、环境医学和社会医学理论和方法,研究环境因素与人群健康的关系,阐明有益和有害环境因素对健康的影响以及与环境因素相关疾病发生、发展和流行规律,以达到改善环境、预防疾病、促进健康、延长寿命和提高生命质量的目的。

▲卫生工作战略方针:人人享有基本医疗卫生服务三级预防策略病因预防(Primary prevention )临床前期预防(Secondary prevention)临床预防(Tertiary prevention)▲疾病的三级预防定义:公共卫生措施通过不同级别的预防在全体居民中实施,统称为三级预防。

第一级预防:也称病因预防,是预防医学的最终奋斗目标,针对疾病发生的生物、物理、化学、心理、社会因素,提出综合性预防措施,改善生产、生活环境,消除致病因素,防止各种致病因素对人体的有害作用是一级预防的主要任务。

重要措施是通过健康教育,提高卫生知识水平和自我保健能力,改变不良生活方式以及合理营养、体质锻炼、计划免疫、优生优育优教、妇幼保健以及生产条件和生活环境改造等。

针对病因或危险因素采取综合性预防措施:个体的措施环境的措施第二级预防:也称临床前期预防,即在疾病的临床前期做好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防工作。

对于传染病,早期发现和诊断有助于病人得到隔离、治疗,防止和减少周围人受感染的可能性。

传染病诊断确定(或疑似诊断)后,迅速向当地卫生防疫机构(站)作传染病报告(疫情报告)这也是第二级预防的重要内容。

早期发现的具体办法有普查、筛检、定期健康检查。

临床前期措施:做好早期发现、早期诊断、早期治疗(三早预防);防止或减缓疾病发展。

第三级预防即临床预防。

对已患某些病者,及时治疗,防止恶化。

对慢性病患者则通过医学监护,减少疾病的不良作用,预防并发症和伤残;对已丧失劳动力或残废者通过康复医疗,尽量恢复或保留功能,使能参加社会活动并延长寿命。