河北大名府故城宫殿遗址调查 - 中国社会科学网-全球最大 …

- 格式:pdf

- 大小:2.82 MB

- 文档页数:8

大名府故城大名府故城在历史上具有一定的地位,被誉为“河塑重镇”、“北门锁钥”。

北京大名府做为宋代陪都,其建制规模不逊汴京开封,且大名府城系一次性水毁,建筑基址、宫舍布局、街区民房保存优于其它废弃的城池。

现大名府址上城廊明显,所有宫殿区内的坑壁上都是内涵丰富的文化层,宋代五大窑的瓷牌俯拾皆是。

地理位置大名府故城位于今河北省大名县城东6公里大街乡一带。

现在的大街乡大街村就是大名府故城的中心,故城遗址内的南门口、东门口、北门口、铁窗口四个村庄是当时府城的四个大门,城址面积约为36平方公里。

大名府城始建于唐僖宗中和(881年—884年)年间,为魏博节度使乐彦桢就西城外旧堤筑罗城,周长80里。

至宋仁宗庆历二年(1042年),对大名城廊进行了增修,改名为北京。

当时主要是增修了内城和外城,修内城为宫城,周长1?83公里,修筑的外城周长为24?3公里。

宫城南有三门:中为“顺预门”、东为“省风门”、西为“展义门”;东有东安门;西有西安门。

至明洪武三十四年(1401年),漳、卫两河同时发大水,水位漫溢城墙,城沦于水中,淤泥土一丈多深,此城遂成为废墟。

而后又迁修于艾家口,即今大名城。

历史上大名府故城曾作过三次国都第一次第一次是五代唐(后唐)的时候,在这里当政的第一个皇帝是李存勖。

他是和后梁(亦称朱梁)长期战争中,于公元923年(即后梁末帝龙德二年)4月在魏州(即大名)登上皇帝位的。

国号大唐(即后唐),年号同光,建都魏州,都名东京。

他以魏州府舍为宫殿取名“兴圣宫”。

同时,升魏州为东京兴唐府,把县衙在魏州城里的元城县改名为兴唐县,贵乡县改为广晋县(元城、贵乡两县都是现在的大名县)。

那时后唐已有十三个节度、五十个州。

当年灭朱梁,从东京(大名)移都洛阳。

同光三年(925年)改东京名为邺都。

?第二次是北宋宋仁宗时期。

第二次公元1042年即宋朝仁宗庆历二年的时候,在宋朝的北方有个强国辽——契丹。

他集结重兵于幽、蓟一带,即现在的北京以东蓟县、通县、唐山之处,声言南下攻宋。

大名府古城简介明清大名府城,又称明城。

明建文三年(公元1401年),漳、卫两河齐发大水,大名府故城(又称宋城,位于大街乡)遭水毁同年,在大名镇建造新城(即今明城)。

后明清两朝多次对城墙进行修葺,近六百年昌盛而不衰。

该城近正方形,四城楼、四瓮城、四角楼、三十六座炮台,周长九里十八步,自建成至新中国成立前后一直是冀南政治、军事、文化、经济重镇,具有重要的文化价值和文物价值。

城内有国家级文物保护单位一处(天主教堂),省级文物保护单位一处(城墙),县级文物保护单位及古建筑十余处。

2014年7月,明城列为省级历史文化明城。

大名的历史可以追溯到战国时期,历经秦汉、三国两晋南北朝,直至隋唐时期才逐渐发展成为重要的政治、经济和文化中心。

五代十国时期,后唐李存勖在此建都,拉开了大名府作为都城的序幕。

此后,后汉、北宋、金、元等朝代都曾将大名府作为陪都或京师,使其成为北方重要的政治中心。

北宋时期,大名府达到了鼎盛。

宋真宗赵恒为了加强北方的防御,将大名府升为“北京”,与东京汴梁并称为“南北二京”。

这一时期,大名府城池规模宏伟,人口众多,经济繁荣,文化昌盛,与汴梁城交相辉映,成为当时全国最繁华的城市之一。

然而,好景不长。

明朝初年,黄河水患不断,大名府屡遭水淹,城池损毁严重,经济凋敝,人口锐减。

明成祖朱棣迁都北京后,大名府的地位一落千丈,逐渐沦为一座普通的县城,昔日的繁华景象已不复存在。

尽管饱经沧桑,大名府依然保留着许多珍贵的历史遗迹,如大名古城、五礼记碑、狄仁杰祠堂碑等,它们如同散落在历史长河中的珍珠,无声地诉说着这座古城的辉煌过往。

其中,大名城是全国重点文物保护单位,规模宏大,布局严谨,城墙残垣至今依然清晰可见,是研究古代城市布局和建筑艺术的宝贵资料。

大名县是省级历史文化名城,更是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地方,大名历史上人杰地灵,名人辈出,潘美(北宋开国名将、郑武惠王)、李继勋(北宋名将、宋太祖“义社十兄弟”之一)、黄立极(明代天启朝内阁首辅)、刘词(五代时期名将)等均是大名人;狄仁杰(唐代政治家、武周宰相)、寇准(北宋宰相、政治家、诗人)、吕夷简(北宋政治家、宰相)、欧阳修(北宋政治家、文学家)、柳开(北宋文学家)、束皙(西晋文学家)等在此为官。

2018·10一、大名古城大名县位于河北省东南部,东与山东省冠县、莘县毗邻,南与河南省南乐县相连,西与魏县交界,北与馆陶县接壤,是冀、鲁、豫三省交界处,也是这三省经济、文化交流的枢纽地带。

历史上大名县历经9个朝代,曾三次作为国都,七次陪都,作为黄河以北地区政治、经济、文化、军事中心长达一千七百年,历史悠久,文化积淀丰厚。

大名古城位于大名县东南部,2014年7月入选河北省历史文化名城。

大名古城整体规划为立体空间龟形建造模式,中间高,四周低,道路以棋盘式方格状展开,天主教堂、卧龙古槐、西营清真寺等古迹沿道路布局,规划风格独具特色。

2009年大名县政府决定在保留传统规划格局和风貌的基础之上,对古城进行修缮,重新恢复大名古城的形神之美。

二、大名地域文化解析(一)遗址文化1.明清大名古城“大名的好城墙,南乐的好牌坊。

”这是解放前流传于冀、鲁、豫边区一带的“二绝”。

大名古城墙建于明建文三年,堪称冀南一大绝妙古建筑。

整个城墙下石上砖,庄重高大,雄浑古朴,整体规划呈矩形,南北长,东西短,每个城墙角各有一个角楼,整个城墙共有四门,按照孔子的儒家思想文化,分别命名为“体仁”门(东)、“乐义”门(西)、“崇礼”门(南)、“端智”门(北)。

俯瞰犹如一个巨大龟形,加之城外的护城河可以抵挡敌人的入侵,保护城内百姓安居乐业。

1995年,明清大名古城被列为邯郸市市级文物重点保护单位。

2.宋代大名古城宋代大名遗址在今大名县城东北1~8公里处,北宋时期,大名府发展到鼎盛时期,升为陪都改名为北京,从此名闻天下。

唐光启四年(888年),魏博节度使乐彦祯将这座城进行了扩建,扩建后的大城周长80里,当时已经超过号称是世界上最大的城———长安城墙周长,整座城的总面积约为100平方公里,成为世界第一大城。

宋代大名府遗址是全国唯一可展示的北宋都城遗址,在遗址的保存价值与开发方面,都有诸多方面的优势。

目前遗址除部分地面遗存之外,地下部分埋藏较浅,考古发掘的难度相对较小,有利于对宋代都城遗址的完整发掘与对外呈现,历史参考意义重大。

河北省文物局关于《河北大名府故城遗址保护规划》

的意见

文章属性

•【制定机关】河北省文物局

•【公布日期】2011.07.18

•【字号】冀文物发[2011]181号

•【施行日期】2011.07.18

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】文物及历史文化遗产保护

正文

河北省文物局关于《河北大名府故城遗址保护规划》的意见

(冀文物发〔2011〕181号)

邯郸市文物局:

你局《关于〈河北大名府故城遗址保护规划〉评审的请示》收悉。

经过中国文物信息咨询中心组织专家评审,对所报规划提出如下修改意见:

一、规划编制单位资质不符合全国重点文物保护单位保护规划编制的资质要求。

二、应按《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》中的相关规范,规范基本内容及相关术语。

三、价值评估不够完整、准确;欠缺对遗存的分析,价值评估、保护、环境整治、展示等专项规划缺乏针对性和科学性;对遗存存在的问题及病害分析等没有明确的具体分析和评估。

四、部分保护措施和展示规划不合理,如夯土墙体遗址上种植灌木等,影响遗存本体安全。

五、进一步规范、完善保护区划的名称和性质。

六、尽快组织具有考古发掘资质的单位编制考古工作计划,并尽快开展考古工作,为大名故城保护规划编制提供依据。

请你局责成有关单位按照专家意见,尽快对大名故城遗址保护规划进行重新编制,另行报批。

二〇一一年七月十八日。

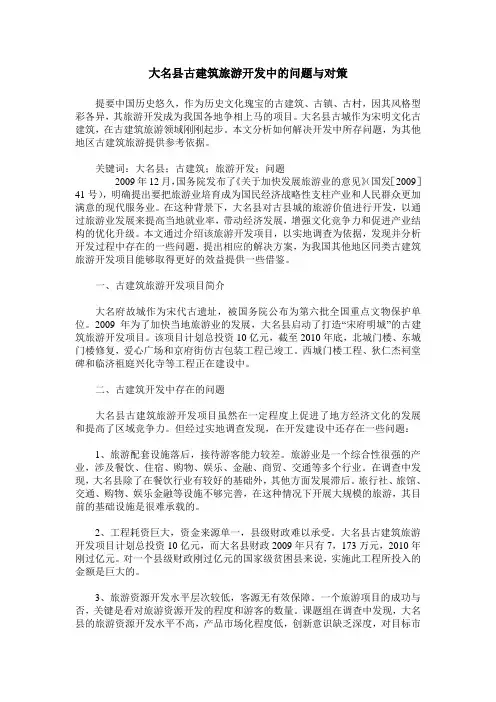

大名县古建筑旅游开发中的问题与对策提要中国历史悠久,作为历史文化瑰宝的古建筑、古镇、古村,因其风格型彩各异,其旅游开发成为我国各地争相上马的项目。

大名县古城作为宋明文化古建筑,在古建筑旅游领域刚刚起步。

本文分析如何解决开发中所存问题,为其他地区古建筑旅游提供参考依据。

关键词:大名县;古建筑;旅游开发;问题(国发[2009]2009年12月,国务院发布了《关于加快发展旅游业的意见》41号),明确提出要把旅游业培育成为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

在这种背景下,大名县对古县城的旅游价值进行开发,以通过旅游业发展来提高当地就业率,带动经济发展,增强文化竞争力和促进产业结构的优化升级。

本文通过介绍该旅游开发项目,以实地调查为依据,发现并分析开发过程中存在的一些问题,提出相应的解决方案,为我国其他地区同类古建筑旅游开发项目能够取得更好的效益提供一些借鉴。

一、古建筑旅游开发项目简介大名府故城作为宋代古遗址,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

2009年为了加快当地旅游业的发展,大名县启动了打造“宋府明城”的古建筑旅游开发项目。

该项目计划总投资10亿元,截至2010年底,北城门楼、东城门楼修复,爱心广场和京府街仿古包装工程已竣工。

西城门楼工程、狄仁杰祠堂碑和临济祖庭兴化寺等工程正在建设中。

二、古建筑开发中存在的问题大名县古建筑旅游开发项目虽然在一定程度上促进了地方经济文化的发展和提高了区域竞争力。

但经过实地调查发现,在开发建设中还存在一些问题:1、旅游配套设施落后,接待游客能力较差。

旅游业是一个综合性很强的产业,涉及餐饮、住宿、购物、娱乐、金融、商贸、交通等多个行业。

在调查中发现,大名县除了在餐饮行业有较好的基础外,其他方面发展滞后。

旅行社、旅馆、交通、购物、娱乐金融等设施不够完善,在这种情况下开展大规模的旅游,其目前的基础设施是很难承载的。

2、工程耗资巨大,资金来源单一,县级财政难以承受。

大名府悠久历史文化介绍大名府,位于河北省正定县境内,是中国历史文化名城之一。

其悠久的历史文化给这座城市注入了独特的魅力。

大名府的历史可以追溯到公元前2300年左右,当时这里是夏朝的故都。

随着时间的推移,大名府逐渐发展成为周、秦、汉等朝代的重要城市。

在北方游牧民族的侵扰下,大名府曾多次遭受战乱,但它始终保持着独特的文化底蕴。

大名府的历史文化遗迹众多,其中最著名的就是大名府城墙。

大名府城墙始建于金代,是中国现存最完整的古城墙之一。

城墙周长约5.5公里,高约12米,墙体坚实厚重,至今仍保持着完好的状态。

登上城墙,可以俯瞰整个大名府的风貌,感受到历史的厚重。

除了城墙,大名府还有许多古建筑物值得一提。

其中最著名的就是大名府文庙。

大名府文庙是儒家学经之地,是古代士人的精神家园。

文庙内有众多的碑刻、牌坊和古建筑,展示了中国古代教育制度和儒家文化的瑰宝。

大名府还有许多庙宇和寺庙,如大名府清真寺、大名府天后宫等。

这些庙宇和寺庙代表了大名府的宗教信仰和民俗文化,是人们瞻仰祈福的场所。

大名府的历史文化还体现在民间艺术和传统手工艺上。

大名府剪纸、刺绣、陶瓷等工艺品享誉国内外。

这些手工艺品精湛绝伦,富有地方特色,体现了大名府人民的智慧和创造力。

大名府的历史文化活动也非常丰富多样。

每年的大名府庙会是最具代表性的盛会之一。

庙会上,人们可以欣赏到传统的音乐、舞蹈、戏曲等表演,品尝到各种地方特色美食,还可以参与各种传统游戏和民俗活动,感受到浓厚的民间文化氛围。

大名府的历史文化影响不仅仅局限于本地区,而是辐射到全国乃至世界。

作为中国历史文化名城,大名府吸引着大量的游客和学者前来参观和研究。

同时,大名府还积极开展文化交流活动,与其他地区和国家加强合作,推动大名府历史文化的传承和发展。

大名府以其悠久的历史和丰富的文化底蕴而闻名于世。

这座城市承载着丰富的历史遗迹和传统文化,为人们提供了一个了解中国古代文明的窗口。

大名府的历史文化将继续传承下去,为我们留下宝贵的精神财富。

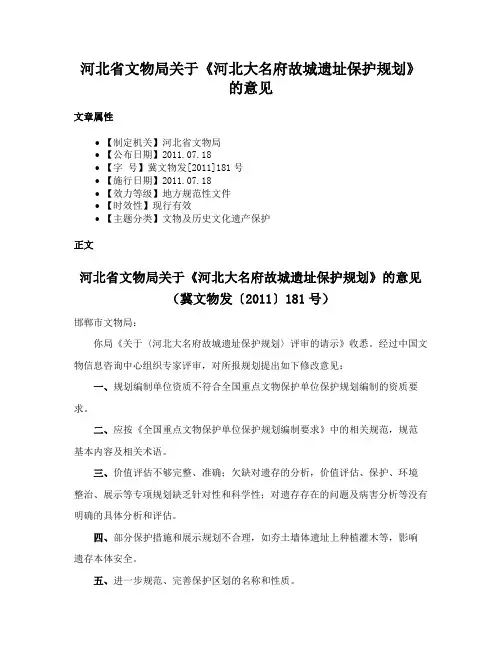

专业文章专业美图,带你洞见古城大名府前世今生,美翻!够专业“大名府”为北宋陪都大名府的简称,现为大名县,位于河北省东南端、冀鲁豫三省交界,隶属邯郸市,面积1053平方公里,耕地122万亩,辖20个乡镇、651个行政村、94万人。

从历史上看,大名县有7000年文明史、3500多年建城史、160多年都城史、两作国都、七为陪都、素有“河朔重镇”“北门锁钥”之称,是历代郡、州、府、路、道治所所在地,史称“北京大名府”。

大名府物华天宝、人杰地灵,春秋时代属卫国,名“五鹿”,是历史上著名的“五鹿城”。

战国时期属魏国;秦朝为东郡;汉朝为冀州魏郡;三国魏阳平郡;北周魏州;唐为天雄军治,唐德宗建中3年(公元782)改称大名府。

五代唐曰兴唐府,后晋曰广晋府,又为天雄军,后汉改为大名府,后周因之,宋仁宗庆历二年(公元1042),建陪都史称“北京”,是宋朝的陪都,《水浒》里多次提到它,后来被淹没。

金朝时期曰大名府路,元、明、清为路、府、道所在地。

元曰大名路,明仍为大名府,清因之,属直隶省,曾为直隶省第一省会。

民国废,故治即今河北大名县。

解放后,曾建大名市,1966年周总理也曾亲自到这里视察,并提出了“大名府一定要翻身”的期望。

大名府境内有石刻博物馆、(馆内有国宝级文物何弘敬墓志铭及五礼记碑、狄仁杰祠堂碑、马文操神道碑、朱熹写经碑等)万堤古墓群省级国家级重点保护文物和宋代大名府遗址、直隶七师校址等。

“大名”这个词是公元前661年(距今二千六百四十七年)春秋晋献公十六年时,掌卜大夫卜偃从“魏”中测解出来的,说它是兴旺强大起来的吉词。

据《左传》、《史记.晋世家》中载:献公十六年率领着他的太子申生和赵夙、毕万两名官员兴兵灭掉了他们国境西南方的三个小国,其中有个小魏国(在今山西省芮城北)。

胜利后,献公把魏国这块地方赐于毕万。

对此,卜偃作了占卜,结语说:“毕万之后必大'万’、盈数也!'魏’、大名也!此是始赏天开之矣,今命之大以从盈数,其必有众。

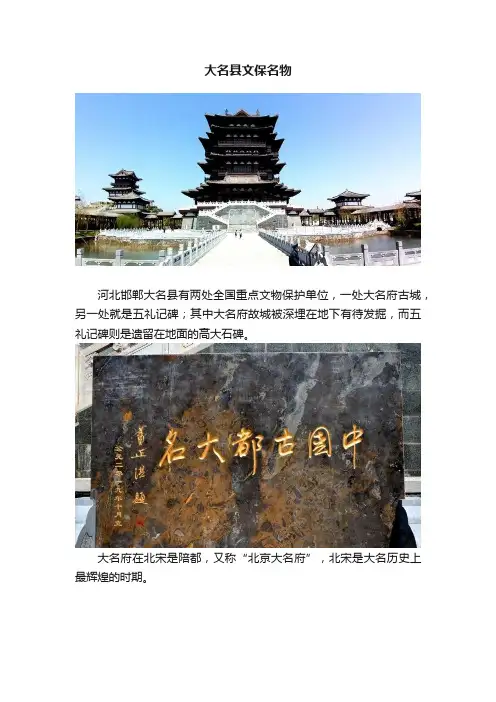

大名县文保名物河北邯郸大名县有两处全国重点文物保护单位,一处大名府古城,另一处就是五礼记碑;其中大名府故城被深埋在地下有待发掘,而五礼记碑则是遗留在地面的高大石碑。

大名府在北宋是陪都,又称“北京大名府”,北宋是大名历史上最辉煌的时期。

五礼记碑俗称五礼碑,此碑形体庞大,为石灰石质结构,自下而上,由基石、龟趺、碑身、碑额四个部分累叠而成,通高11.95米,宽3.04米,厚1.13米,重140.3吨。

据考证为我国现存最高、最大的碑。

五礼记碑又称唐宋碑,原因是这通碑原为唐碑,为著名书法家柳公权奉唐文宗之命为魏博节度使何进滔撰写的德政碑,立于唐开成五年(840年)。

后来北宋大观二年(公元1108年),宋徽宗修编《五礼新仪》,诏谕大名府尹梁子美为《五礼新仪》立碑刻记,梁子美为讨好皇上,毁何进滔德政碑,以其石改刻《五礼新仪》。

碑首精雕八条巨龙,碑额阳面正中为宋徽宗篆额“御制大观五礼之记”双行八字,简称“五礼记碑”。

碑身两侧为柳公权墨迹,碑阴刻唐“何进滔德政碑”,碑文改刻为“御制五礼记碑文”,因而又称“唐宋碑”。

梁子美在磨碑时,有可能是因碑楼掩盖,两侧柳公权写的字才保留下来。

历经千年的侵蚀,这些剩下不多的字迹,仍可辨出刚劲秀丽的柳体风格。

该石碑从碑石开采到磨洗成碑,从运输到矗立,从碑首巨龙到碑座赑屃雕刻,都反映了我国古代劳动人民的高超智慧和精湛技艺。

是研究唐代雕刻艺术和柳公权、赵佶书法艺术的蓝本。

八条巨龙和赑屃的雕刻风格为后人研究唐朝的雕刻工艺提供了蓝本。

名家墨迹为后人留下了珍贵的研究资料。

清代钱大昕的《潜研堂金石文跋尾右》记载“碑甚大,而字亦雄伟,惜石已断裂。

”该石碑历经唐宋两个王朝的打造,形成了非常独特的现象——唐碑宋承,这在历史上是罕见的。

它不仅是唐代政治、经济、文化的见证,更是大宋陪都政治、经济、文化的见证,还是大名作为“河朔重镇”、“北门锁钥”的军事战略位置的见证。

因此,该大石碑不仅是研究大名府历史难得的文物资料,而且是研究唐宋时期政治、经济、文化的重要文物资料。

清代直隶最南端的府,府城为何反复重修,甚至为国都的城也要放弃河北省最南端的地级市是邯郸市,邯郸市最南端的县是大名县。

大名县自2009年开始就进行了一个规模宏大的古城修复计划,旨在修复明、清时的大名府城城墙以及城内的部分设施。

到今天,大名府城墙已初步重修完毕,彰显明清时大名府城的雄姿。

其实,大名县这次重修的城墙并不是大名历史上规模最大、级别最高的城池,与在它之前历史上的那座大名府雄城相比,这座城还差的太多太多。

一切还要从最初说起。

与大名县周边的馆陶、魏县、内黄这些在汉代就置县的相比,“大名”一名则要晚的多。

最早在今天的大名县位置上的县是元城县,是以魏公子元的食邑而得名,置县时在西汉。

在大名县出现之后,元城县又和大名县一起长期存在,在明、清时还与大名县同城附郭于大名府城,一直存在到新中国成立之前,被撤销并入大名县。

西汉时的元城县在大名县地域上所置的第二个县为贵乡县,是出现了新朝皇帝王莽的王氏家族因显赫一方,“家凡九侯五大司马,因以贵乡称之”,初置贵乡县是在公元360年的十六国前燕,析元城县的一部分而置。

后不久又经历废、重设,在东魏孝静帝天平二年(公元535年),又分馆陶县西部复设贵乡县,这次贵乡县经历了隋、唐两个统一朝代,到了五代十国的后唐同光元年(923年)三月改贵乡县为广晋县,从此贵乡县就消失在了历史长河之中。

前燕初设贵乡县,为贵乡郡的治所唐朝时,大名县迎来了发展史上的第一次高峰北周末年置魏州,元城县是魏州的治所,经历了隋朝改名为武阳郡后,唐初又改回了魏州,并且魏州成为了唐朝河北道的治所,是黄河以北政治、经济、文化的中心。

唐朝后期的唐肃宗时,在魏州设立节度使,设置大都督府,与成德、卢龙、淄青并称“河朔四镇”,魏博节度使为四镇之首。

唐德宗建中三年田悦任魏博节度使时,自称魏王,为取吉兆把魏州之“魏”改为“大名”,把魏州的“州”改为“府”,这是大名府之名肇始。

唐开元时的魏州、贵乡、元城同城而治,大名仍未出现唐僖宗光启四年(888年),时任魏博节度使的乐彦祯,将这座城扩大到城周80里,城分三层,从外到内分别是大城、罗城和牙城。

![国家文物局关于大名府故城保护规划的批复-文物保函[2014]157号](https://uimg.taocdn.com/3ad40f094531b90d6c85ec3a87c24028915f85b6.webp)

国家文物局关于大名府故城保护规划的批复正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家文物局关于大名府故城保护规划的批复(文物保函〔2014〕157号)河北省文物局:你局《关于呈报〈大名府故城保护规划(2013-2030)〉的请示》(冀文物字〔2013〕255号)收悉。

经研究,我局批复如下:一、原则同意大名府故城保护规划和你局意见。

二、该规划尚需做以下必要的修改和完善:(一)应进一步深化考古工作,重点做好外城遗址的考古调查和勘探,明确城墙、城门、护城河等重点遗迹的位置、形制等重要信息,为保护区划的划定提供依据。

同时,应进一步深化遗址现状评估,重点说明遗址保存状况,避免以文献研究代替现状评估。

(二)进一步优化遗址保护区划,建议将宫城遗址、外城城垣遗址、护城河遗迹以及其他已知遗迹的分布范围划为保护范围,将外城遗址其他区域划为建设控制地带,并根据遗址及区域经济社会发展的实际情况对建设控制地带进行分级管理。

同时,应进一步明确保护区划的边界划定,与现状地形、道路等相衔接,并补充必要的坐标控制点,以增强可操作性。

(三)进一步明确保护区划管理规定,突出保护重点,针对不同区域实行分级分类管理,妥善处理遗址保护与城镇发展之间的管理,不宜一刀切。

同时,应进一步对遗址区域内的限耕限深的具体要求,以增强可操作性。

(四)进一步增强遗址保护措施的合理性,贯彻最小干预原则,增强各类工程的针对性和合理性,并控制工程规模,不宜盲目安排灌浆及锚杆加固等工程。

防洪坝等防洪工程的位置、规模亦应进一步明确。

同时,应设专章单独表述环境整治工程,以维持现有农业景观为主,避免人为造景。

(五)进一步研究遗址区内村落搬迁问题,增强针对性和可操作性。

河北大名府故城宫殿遗址调查作者:河北省文物保护中心来源:《文物春秋》2015年第05期【关键词】河北;大名府故城;宫殿遗址;调查简报【摘要】2007年,河北省文物保护中心的专业人员在对邯郸段大运河进行文物调查时,发现大名府故城宫殿遗址遭到人为破坏,大量的建筑构件、瓷器残片随处可见,遂对大名府故城宫殿遗址进行了细致的文物调查,采集了大量北齐至明代的文物标本,为揭示深淤于地下600余年的大名府故城宫殿遗址的文化面貌提供了珍贵资料。

2007年4月,河北省文物保护中心受河北省文物局委托,对隋唐大运河邯郸段进行文物调查。

在对大名府故城调查时,发现故城内双台村宫殿建筑基址遭到人为的破坏和盗掘,大量的建筑构件、瓷器残片随处可见。

因此,我们对双台村宫殿遗址进行了初步调查,并采集了大量北齐、唐、宋、元、明的文物标本,现将调查情况简报如下。

一、地理环境大名县位于河北省的东南,地处冀、鲁、豫三省交界处,东经115° 09',北纬36° 18',海拔45 米。

境内一望平原沃野,卫运河、漳河从县内南北穿过,将全县分割成卫(河)东、卫(河)西、漳(河)北三个版块。

地理条件属古黄河冲积平原,地势自西南向东北倾斜,水源充足,非常适合人类生活(图一)。

大名府故城位于现大名县城东北2.5—6公里一带,其东2.3公里处为106国道,引河自铁窗口村东至北门口穿过故城。

以大街村为中心,大街、御营、双台三村所在地及北部为宫殿区,故城址内的东门口、南门口、北门口、铁窗口四个村为故城的东、西、南、北四门,城内面积36平方公里(图二)。

二、历史沿革大名历史悠久,地理位置重要,文化灿烂,闻名遐迩。

据《大名县志》载:“阳平(大名曾为阳平郡),介齐、鲁、晋、赵间,控扼中原,襟喉南北。

”[1]大名于春秋时期先属卫,后属晋,名“五鹿”,晋公子重耳曾在五鹿“乞食于野人”。

战国时属魏,魏武侯以为别都,公子元曾食邑于此。

秦为东郡。

大名府故城陪都历史演进探析--大名府故城考略之一

李亚

【期刊名称】《邯郸职业技术学院学报》

【年(卷),期】2003(16)4

【摘要】大名府故城历史上曾七为陪都,对其独特的陪都现象进行探讨和研究,具有重要的学术价值和现实意义.依据文献记载和有关资料,对大名府故城陪都历史的演进过程进行了归纳和总结,并对故城形成陪都的历史原因进行了初步阐述.

【总页数】5页(P7-11)

【作者】李亚

【作者单位】邯郸市文物局,河北,邯郸,056002

【正文语种】中文

【相关文献】

1.河北大名府故城宫殿遗址调查 [J], 河北省文物保护中心河北石家庄 050031

2.大名府故城之陪都历史探析--大名府故城考略之一 [J], 李亚

3.魏博节度使何氏家族与大名府故城--大名府故城考略之三 [J], 李亚;王书俊

4.魏博节度使田氏家族藩镇割据探析--大名府故城考略之二 [J], 李亚

5.山东广饶汉故城的历史考证与乡村振兴战略背景下的开发模式探析 [J], 种效博因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大名府城墙简介一、引言大名府城墙位于中国河北省石家庄市,是中国现存面积最大、保存最完整的古代城墙之一。

该城墙建于明代,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

本文将对大名府城墙的历史、建筑风格以及文化价值进行全面介绍。

二、历史沿革大名府城墙始建于明代,修筑工程历时数年,于明成祖宣德年间(公元1426年至1435年)完工。

当时的大名府是北方的重要军事和政治中心,城墙的修建目的是为了加强防御能力。

后来,城墙曾多次进行修缮和加固,增加了其坚固性和可保护性。

明代末年到清代初年,大名府曾多次遭受战乱和兵火的摧残,但城墙几经修复,依然保存完整。

在现代,大名府城墙成为了重要的历史遗迹和旅游景点,吸引了众多游客前来观光。

三、建筑风格大名府城墙以红色砖块为主要建材,采用了古代中国建筑的典型风格。

城墙总长约12公里,高度平均在10米左右,厚度在5至6米之间,堡垒和城门的规模宏大,具有浓厚的军事色彩。

城墙呈长方形,四周有护城河环绕。

河水清澈,起到增加城墙防御的作用。

城墙上设有多处箭楼、瞭望台和城堡,布局合理,增加了城墙的防御力。

此外,城墙上还设有数个城门,城门气派庄重,门楼雄伟。

值得一提的是,大名府城墙的砖砌工艺十分精湛,采用了传统的中国砖砌技法。

砖块之间互相咬合,使城墙更加牢固。

城墙上有一些保存完好的雕塑,包括狮子、龙等,展示了中国传统艺术的独特魅力。

四、文化价值大名府城墙不仅是中国古代建筑工艺的杰出代表,也是中国历史文化遗产的重要组成部分。

首先,大名府城墙见证了中国古代军事防御的发展演变。

城墙的设计和布局体现了古代中国人民的智慧和策略,对研究古代城市规划和军事防御有着重要的价值。

其次,大名府城墙体现了中国古代建筑技艺的精湛水平。

城墙采用的砖砌技法和雕塑的艺术表现力都十分出色,展现了古代中国人民的建筑才华。

此外,大名府城墙还承载了丰富的历史故事和人文传统。

在这里,游客可以感受到古代中国城市的风貌和氛围,了解当时的社会风俗和历史沿革,领略到中国古代文化的博大精深。

大名的名胜古迹有哪些好玩的大名县隶属于邯郸市,位于河北省东南部,冀、鲁、豫三省交界处,是冀、鲁、豫三省经济、文化交流的枢纽地带。

地势优越的大名还有许多的值得游玩的风景名胜古迹,现在随店铺来看看吧!大名的名胜古迹之:大名府古城遗迹大名府古城遗迹位于现城东北5-12华里一带,以大街、双台村为中心,现在的东门口、南门口、铁窗口、北门口四村是故城的东、南、西、北四大城门旧址,分外城和内皇城(也称宫城),外城周长48里,占地面积36平方公里,内城周长三里一百九十八步。

大名府帮城始建于前燕建熙元年(公元360年),明洪武三十四年(公元1401)年,毁于漳卫洪泛。

1992年省政府公布为省级重点文物保护单位;2006年被国务院公布为国家级重点文物保护单位。

大名的名胜古迹之:何弘敬墓何弘敬墓志铭为中国已出土中最大唐代墓志铭。

墓志有盖均为青石质。

志盖呈顶式,顶面边长0.96-1.00米,底边长1.88-1.96米,厚0.88米。

顶面正中篆刻25字“唐故魏博节度使检校太尉兼中书令赠大师庐江何公墓志铭”。

四周有四杀浮雕兽面及四神,四杀交角处浮雕牛,马等动物。

雕工精美、神态生动。

四侧边雕刻波浪,图案简炼,线条流畅。

墓志为正方形,边长1.95米,厚0.53米。

表石四侧边的中部雕刻花卉,供养人,上下雕刻波浪,花瓣,墓志镌楷书60行,满行58字,共3800字。

大名的名胜古迹之:大名天主教堂大名天主教堂位于大名县城内东街,始建于1918年,1921年12月竣工,是河北省现存最雄伟壮丽的圣堂之一。

建筑面积约1440平方米,为钟楼和礼拜堂一体的哥特式建筑,平面呈十字形,建筑材料为砖、石、木。

钟楼位于整个建筑的北端,楼高46米,楼上三面各嵌有一直径1.42米大钟,正门上方3米处的供龛内雕刻有圣母抱耶稣玉石像,像两侧刻有对联:“欲识其宠请看怀中所抱,要知厥能试观掌上所持”,横批“宠爱之母保障大名”。

大名的名胜古迹之:朱熹写经碑朱熹写经碑,又名“朱子太极石刻”,位于大名县石刻博物馆内,原碑书于南宋乾道丁亥(1167年)年,朱熹撰文书丹蔡元定刻,行书窠字体。