人工影响暖云降水原理

- 格式:ppt

- 大小:33.40 MB

- 文档页数:48

可以促使暖云降水的方法

可以促使暖云降水的方法有很多,下面我们将介绍其中几种常见的方法。

1. 人工增加云的颗粒数:通过人工方式向云中喷洒云雾化剂,可以增加云中的颗粒数,从而促使云中的水蒸气凝结形成水滴。

常见的云雾化剂有云银、氯化钠等。

这种方法被广泛用于人工降雨项目中。

2. 人工引导云的运动:利用人工手段改变大气环境条件,如通过发射火箭、点燃炮弹等方式,可以产生冷却效应或改变风向,从而引导云团移动到需要降水的地区。

这种方法常用于干旱地区的人工降雨项目中。

3. 人工增强云的垂直运动:通过人工方式改变云的上升运动,可以促使云中的水蒸气更快地达到凝结条件,从而形成更多的水滴。

常见的方法有人工增加地面热量、利用微波炉原理加热云层等。

4. 人工改变云中的电荷状态:通过向云中释放电荷,可以改变云中水滴的电荷状态,从而促使云中水滴之间的碰撞和凝结更加有效。

这种方法被称为云电场调控技术,常用于一些大型云团的控制。

值得注意的是,虽然人工促使暖云降水的方法已经有一定的成功应用,但其效果仍然受到大气条件的限制,且对环境和生态系统可能产生一定的影响,因此在实施时需要权衡利弊并谨慎操作。

同时,建议在应对干旱和水资源管理方面,更多

地注重节水措施、水资源的合理利用以及生态系统的保护,以实现可持续发展。

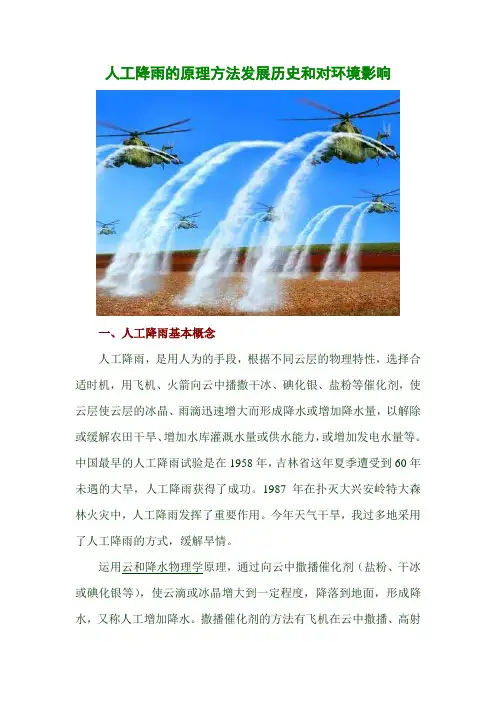

人工降雨的原理方法发展历史和对环境影响一、人工降雨基本概念人工降雨,是用人为的手段,根据不同云层的物理特性,选择合适时机,用飞机、火箭向云中播撒干冰、碘化银、盐粉等催化剂,使云层使云层的冰晶、雨滴迅速增大而形成降水或增加降水量,以解除或缓解农田干旱、增加水库灌溉水量或供水能力,或增加发电水量等。

中国最早的人工降雨试验是在1958年,吉林省这年夏季遭受到60年未遇的大旱,人工降雨获得了成功。

1987年在扑灭大兴安岭特大森林火灾中,人工降雨发挥了重要作用。

今年天气干旱,我过多地采用了人工降雨的方式,缓解旱情。

运用云和降水物理学原理,通过向云中撒播催化剂(盐粉、干冰或碘化银等),使云滴或冰晶增大到一定程度,降落到地面,形成降水,又称人工增加降水。

撒播催化剂的方法有飞机在云中撒播、高射炮或火箭将碘化银炮弹射入云中爆炸和地面燃烧碘化银焰剂等。

是人工影响天气中进行得最多的一项试验。

人工影响云的微物理过程,可以在一定条件下使本来不能自然降水的云受激发而降水,也可使那些水分供应较多、往往能自然降水的云,提高降水效率而增加降水量。

但不能自然降水的云能供应的水分较少,因此人工催化的经济价值有限。

二、人工降雨的原理与方法人工降雨的方法主要有冷云催化、暖云催化、动力催化等方法,具体而言:A/冷云催化在温度低于0°C的冷云降水过程中,冰晶浓度起着重要的作用。

根据降水粒子浓度的实测资料和理论估算,只有当冰晶浓度达到1个/升或更高的量级时,才有较高的降水效率。

对因冰晶浓度不足、降水效率很低的自然云,若在其过冷却部位播撒成冰催化剂,就可以增加冰晶浓度。

每克干冰或碘化银,可产生1012个以上的冰晶,若用几百克,就可以使几十立方公里云体的冰晶浓度达10个/升。

这些人工冰晶通过伯杰龙过程迅速增长,促进冷云降水过程,使降水量增加。

一些比较严格试验的统计分析表明,冷云催化可以增加降水量10~20%。

如果人工冰晶的浓度很大,则形成的雪晶的平均尺度较小,它们从云中下落到地面的时间较长,在气流的作用下,会落到下风方向更远的地方而改变降水的分布。

人工降雨的原理阅读精选(1):是采取往天空打干冰,干冰在升到必须高空中会解体吸热升化变化气态,周边的水蒸气会被气温下降而聚积成内含超多水份的密云,当水云到达必须程序会容纳不下那么多的量时,开始降雨。

阅读精选(2):使用干冰进行人工降水的原理,是利用干冰在云层中挥发成二氧化碳气体的过程中要吸收超多的热量,使云层温度急剧下降。

原先饱和的水蒸气变得大大过饱和,而过饱和状态是不稳定的,以致小冰晶增多、增大、空气浮力托不住时,就会向下降落。

如果云底到地面温度高于0℃就下雨;要是温度低就下雪。

1、如何人工降雨把天上的水实实在在地降到地面上来,不让它白白跑过去,这就是人工降雨,但更为科学的称谓是人工增雨,有空中、地面作业两种方法。

空中作业是用飞机云中播撒催化剂。

地面作业是利用高炮、火箭从地面上发射。

炮弹在云中爆炸,把炮弹中的碘化银燃成烟剂撒在云中。

火箭在到达云中高度以后,碘化银剂开始点燃,随着火箭的飞行,沿途拉烟播撒。

飞机作业一般选取稳定性天气,才能确保安全。

一般高炮、火箭作业较为广泛。

2、人工降雨的条件人工降雨是要有充分的条件的。

一般自然降水的产生,不仅仅需要必须的宏观天气条件,还需要满足云中的微物理条件,比如:0℃以上的暖云中要有大水滴;0℃以下的冷云中要有冰晶,没有这个条件,天气形势再好,云层条件再好,也不会下雨。

然而,在自然的状况下,这种微物理条件有时就不具备;有时虽然具备但又不够充分。

前者根本不会产生降水;后者则降雨很少。

此时,如果人工向云中播撒人工冰核,使云中产生凝结或凝华的冰水转化过程,再借助水滴的自然碰并过程,就能使降雨产生或使雨量加大。

催化剂在云中起的作用,打个不太确切的比方说,就好像是盐卤点豆腐,使本来不会产生的降水得以产生,已经产生的降水强度增大。

3、人工降雨对人无害是让积雨云中的水滴体积变大掉落下来,高炮人工降雨就是将内含碘化银的炮弹打入有超多积雨云的4000至5000米高空,碘化银在高空扩散,成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚到达必须体积后降落。

人工降水的意义及人工降水技术发展摘要:中文名称:人工降水英文名称:artificial precipitation;rain making 其他名称:人工降雨。

人工降雨是根据不同云层的物理特性,选择合适时机,用飞机、火箭向云中播撒干冰、碘化银、盐粉等催化剂,使云层降水或增加降水量,以解除或缓解农田干旱、增加水库灌溉水量或供水能力,或增加发电水量等。

中国最早的人工降雨试验是在1958年,吉林省这年夏季遭受到60年未遇的大旱,人工降雨获得了成功。

1987年在扑灭大兴安岭特大森林火灾中,人工降雨发挥了重要作用。

因此,在我们的日常生活中,人工降雨有着非常重要的作用,未来人工降水技术的发展具有很好的前景。

关键词:人工降水科学原理,意义、技术、发展引论:人工降水是人工影响天气中进行得最多的一项试验。

人工影响云的微物理过程,可以在一定条件下使本来不能自然降水的云受激发而降水,也可使那些水分供应较多、往往能自然降水的云,提高降水效率而增加降水量。

但不能自然降水的云能供应的水分较少,因此人工催化的经济价值有限。

在我们的日常生活中,人工降雨有着非常重要的作用,未来人工降水技术的发展具有很好的前景。

主论:人工降水是运用云和降水物理学原理,通过向云中撒播降雨剂(盐粉、干冰或碘化银等),使云滴或冰晶增大到一定程度,降落到地面,形成降水,又称人工增加降水。

撒播的方法有飞机在云中撒播、高射炮或火箭将碘化银炮弹射入云中爆炸和地面燃烧碘化银焰剂等。

人工降水方式方法:一、冷云催化:在温度低于0°C的冷云降水过程中,冰晶浓度起着重要的作用。

根据降水粒子浓度的实测资料和理论估算,只有当冰晶浓度达到1个/升或更高的量级时,才有较高的降水效率。

对因冰晶浓度不足、降水效率很低的自然云,若在其过冷却部位播撒成冰催化剂,就可以增加冰晶浓度。

每克干冰或碘化银,可产生1012个以上的冰晶,若用几百克,就可以使几十立方公里云体的冰晶浓度达10个/升。

⼈⼯影响天⽓基本原理第⼗⼀章⼈⼯影响天⽓基本原理⼈⼯影响天⽓和⽓候既是⼈类千百年来的古⽼愿望,⼜是今天迅速发展着的⼀门新兴学科。

⼀切⼈为影响(有意识的和⽆意识的)天⽓和⽓候的活动都属于这门学科的研究范畴。

⼈⼯影响天⽓是建⽴在云降⽔物理学基础上的⼀门应⽤科学技术,在深⼊研究云动⼒学和微物理学特征及其相互制约关系的基础上,根据云降⽔的形成和发展变化规律,因势利导,施加⼈⼯影响,以便使天⽓状况向⼈们所希望的⽅向演化。

前⾯已经讲过,能否降⽔与云中微物理条件及过程有关,能否降⼤量降⽔则与云的宏观条件有关。

除了少数情况外,⼈⼯影响天⽓实际上就是⼈⼯影响云,⼀⽅⾯改变云中微物理条件及过程,另⼀⽅⾯通过第⼀⽅⾯的作⽤促使云中宏观动⼒过程产⽣相应变化。

现阶段⼈⼯影响天⽓主要致⼒于在适宜的地理背景和⾃然环境中,选择适当的云体部位进⾏⼈⼯催化作业,以达到(1)增(加降)⾬(雪);(2)消雾、消云,(3)抑制冰雹等⽬的。

尽管在⽅法技术上并不完全成熟,还处于科学研究和应⽤试验相结合的阶段,但已经取得了⼀定的成效。

有些国家已形成了⼈⼯增⾬、防雹和消雾的业务体系,对国民经济和⼈类抗拒⾃然灾害有促进作⽤。

在过去的40多年中,播云技术作为增加降⾬量、抑制冰雹增长的⼀种⽅法得到了发展。

播云增加的⾬量是有⼀定⽐例的,在⽐较成功的地区,增加量约为5%⼀20%。

这些增加的⽔量降落在农⽥地区,对农业丰产丰收会有很⼤的帮助;如果降落在⼭区,则有利于⽔⼒发电和灌溉;在重要林区,⼈⼯增⾬为扑灭森林⽕灾起了关键作⽤。

我国先后有20个省、市、⾃治区开展⼈⼯防雹,多数地区取得了⼀定的社会和经济效益,在⼀些有专业技术⼈员参加组织试验的防雹地区,初步统计资料分析表明,雹灾⾯积减少40%⼀80%。

然⽽必需认识,播云技术具有不确定性,应⽤时务必慎重决策。

下⾯简单介绍⼈⼯影响云、雾和降⽔的基本原理及⽅法。

1.增加降⽔当云中既有⾜够⼤的⽔滴或冰质粒,就有可能发⽣云⽔转化,产⽣降⽔。

暖云人工降雨进展代君梅南京信息工程大学应用气象学,南京 210044摘要:人类对天气现象的探索和研究就从没停止过,大自然的奥秘对人类的吸引是从不间断的,而因为人类的智慧,人类逐渐能够影响天气,利用天气。

目前我国人工影响天气规模、经费投入已达世界之最,人工影响天气工程正在建设之中,人工增雨也正在研究中。

论文简要回顾了我国云物理研究和人工影响天气的的科学原理,更加深入的研究了暖云增雨机制,使得暖云增雨机制更好的为人类服务,并且思考我国人工降雨中的暖云增雨在新形势下进一步的发展的问题,这显得尤为重要。

论文针对人工影响天气的发展历史和现代暖云增雨作业的问题和现状进行分析,并且为以后作业活动过程提供很好的帮助,以达到利用现代技术为人类造福的目的。

关键词:暖云增雨人工降雨人工影响天气云物理1 引言自古代以来,人类就在不断探索大自然的奥秘,天气状况更是人们所关心的,因此,人工影响天气一直是人类所研究的课题,随着经济的发展和技术的进步,人类如今在遵守自然规律的前提下,已经可以简单的影响天气变化了,人工增雨这项技术的使用必将为中国经济的发展增光添彩,亦将为世界的和平与稳定做出贡献。

出于农业发展和抗旱的需要,1958年起我国开展云雾和降水学以及人工影响天气研究。

中国科学院地球物理研究所气象研究室(中国科学院大气物理研究所前身)组建了一支强大的科技力量,开展了一系列云雾降水的观测、人工影响天气的野外和室内试验,如云的宏观发展过程、云滴谱的观测研究、飞机人工增雨试验、高山融冰化雪试验、土炮防雹试验和消雾试验等。

与此同时,开始建立暖云室和冷云室,开展暖云催化剂、冷云催化剂和冲击波作用等室内实验1。

暖云对大气起着重要的动力和热力作用,暖云形成的降水对人类的生命和日常活动具有重要作用和影响。

云中潜热释放是大气中各种尺度天气现象的重要能量来源,从单块积云到中尺度系统直至全球大气环流,云的辐射特征很大程度上控制着地球气候并可能影响气候变化。

人工影响天气原理人工影响天气是用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化,如人工降水、人工降雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、入工防霜冻等。

概述人工影响天气是用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化,如人工降水、人工降雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、入工防霜冻等。

人类活动无意识地使天气发生变化,如都市对天气的作用等,不属于人工影响天气,而称为人类对大气的无意识影响。

人工影响天气主要是利用云(雾)的微物理不稳定性。

例如在温度低于0℃的冷云中往往存在着大量未冻结的水滴,播撒成冰催化剂可使它们转化为冰晶以促进水滴的形成,释放的潜热会改变云的热力、动力结构,在不同场合下可以促进降水、减少冰雹、消云(雾)或者减小台风风力;在暖云(雾)中播撒大小适当的盐粉可以促进雨滴的生成,在不同场合下可以促进降雨或者消云(雾)。

从自然变化中把播云造成的变化区分开来是很困难的,因此人们对于人工影响天气试验的效果存在着不同的看法和估价。

总之,除人工消除过冷雾的技术比较成熟,已在一些重要机场投入使用外,总的说来,人工影响天气尚处于试验研究阶段。

简史从避雷针开始,到往云层里播撒食盐、干冰和碘化银,影响天气的尝试,几乎可以说古已有之。

首次有科学根据的人工增雨建议是气象经典著作《风暴原理》(1841)的作者美国埃斯皮(Espy,1839)提出的,他认为在潮湿的空气中可用烈火产生上升气流来造云致雨。

但是,真正的人工影响天气的科学活动,应该始于1946年的美国。

那一年11月13日,谢弗(Schaefer)和冯内古特(Vonnegut)实施了人类首次在云中撒播干冰,5分钟后几乎整个云都转化成雪粒并形成雪幡,这次成功的试验开创了人工影响天气的新时代。

1、从避雷针开始人类最早影响天气的科学尝试,也许应该追溯到避雷针。

避雷针一般认为是富兰克林在1749年发明。

实际上首次有科学根据的人工影响天气建议是美国气象学者伊斯派于1839年提出的,他认为在潮湿的空气中可用烈火产生上升气流来造云致雨。

人工影响天气技术原理及其应用摘要:人工影响天气技术作为现代科学技术发展的产物,在农业生产和天气调节方面均发挥着十分重要的作用。

随着社会的不断发展和人类对天气过程的认识不断加深,社会大众和各个行业对天气、气候的敏感性逐渐增强,人工影响天气技术也不断完善。

本文在探讨人工影响天气技术原理的基础上,分析了人工影响天气的具体应用,并给出了几点提升人工影响天气质量对策,仅供相关部门进行参考借鉴。

关键词:人工影响天气技术原理应用对策前言人工影响天气是人类通过现代化科学技术手段对局部天气过程进行影响,进而实现人工增雨、防雹、消雾等目的活动。

我国是世界上受气象灾害影响最为严重的国家之一,开展人工影响天气作业,可以有效降低干旱、冰雹、雾霾等天气带来的危害,是确保水资源安全、保护生态环境的需求,也是保证我国社会经济可持续发展的重要举措。

1、人工影响天气技术原理1.1暖云人工增雨的原理整个云体温度超过0℃的云称之为暖云,虽然云顶温度在0℃以下,但云顶因过冷却云滴组成的云也被称之为暖云。

对于这种类型云的自然降水形成过程是:气流在上升过程携带一定量的水汽进入到云中,通过凝结而形成云滴,在凝结与碰并过程的共同作用下形成雨滴,最终则会降落到地面形成了降水天气。

暖云降水是凝结与湍流的碰并后,会有较大的水滴出现在云内,之后较大水滴因重力的碰并,体积迅速增加就形成了雨滴。

若是云内因缺乏大水滴而不能降水或者降水强度较小,通过人工方式引入大水滴或者是产生大水滴的物质就能产生降水天气或者增加降水强度,这就是暖云人工增雨的原理。

1.2云的动力催化原理在冷云催化的作用下,会有大量的冰晶出现在云中,该过程中会有潜热释放出来,进而对积云的宏观动力进行改变,之后则会出现降水天气。

云内、云外间的温度差会产生浮力,在很大程度上决定积云中上升气流速度。

尤其是对于发展较为旺盛的积雨云来说,其内涵盖的过冷水滴数量较多。

若是将大量成冰的催化剂播撒到这种云中,会在短时间内造成过冷水滴冻结,并释放大量潜热,在冰粒表面凝华的水汽也会释放潜热。

人工影响天气技术原理及作业程序摘要:全球的发展在不停更新过程中,科学技术和经济贸易给人们带来了可观收益的同时,也会带来很多影响,其中最不可忽视的因素就是环境因素。

人们渐向小康生活方向迈进,这会给生态环境带来很大的压力,导致人们的生活环境越来越恶劣,比如说常见的酸雨、全球变暖、森林面积减少等现象,都是生态环境被破坏的常见表现,在给人们生活带来便利的同时,也会给人们的生活带来很多负面影响。

基于此,本文将重点围绕人工影响天气技术原理及作业程序做出深入分析。

关键词:人工影响;天气技术;原理;作业程序前言:人工影响天气技术原理指的是利用科学技术手段,通过对各种天气因素进行管控,增加有利的气象,例如:在干旱的时候增加降雨量,对冰雹和雾气给人们出行带来的影响进行消除,防止冰霜给农业带来影响等等活动,就目前发展情况来看,应用最广泛的就是增加降雨量,缓解干旱情况,不仅可以推进我国农业的发展进步,解决我国人民的温饱问题,还可以有效保护水资源,维护生态系统平衡,帮助我国不断进步。

一、人工影响天气技术原理(一)冷云人工增雨天气的原理冷云是指温度低于0℃的云层,在冷云中存在三种形式,分别为水滴、冰晶和水汽,降水就是冰与水的相互转化而成。

近代人工影响冷云降水的物理根据,也是冷云降水的核心,早在1935年外国学家就率先提出了理论假说,在相同温度下饱和水汽压冰面要小于水面,在通过冷云中的冰晶不断吸收空气中的水汽,而水滴处在不断蒸发过程中,冰晶通过凝华增长,这种反应就是俗称的冰晶效应[1]。

水滴蒸发和冰晶大小成正比,水滴不断蒸发,冰晶不断长大,这就是冰水转化过程,被称为蒸凝过程。

由于温度的不同,冰晶的数量也不尽相同,在0℃到30℃范围内,可以生成大量人工冰晶,也就意味着可以形成降水,从而实现人工降雨。

(二)云的动力催化原理冷云可以通过催化使云产生大量冰晶,冰晶在转化为水系的过程中释放的热能会改变积云的动力,从而使降水量增多。

云层内外温差所存在的浮力可以决定积云中上升气流的速度。

人工降雨的原理摘要:随着科学技术的不断发展,人们已经能够在一定程度内控制人工降雨,本论文从人工降雨的原理出发,详细的论述了人工降雨的方法以及发展历程。

本论文可以让大家更加清晰明了的了解人工降雨关键词:人工降雨干冰碘化银一什么是人工降雨?人工降雨又称人工降水,是根据自然界降水形成的原理,人为补充某些形成降水的必要条件,促进云滴迅速凝结或碰并增大成雨滴,降落到地面。

二人工降雨的条件是什么?一般在自然云已经降水或者接近于降水的条件下,人工降水的方法才能发挥作用。

由于降水的自然变率很大,人工增加降水量的幅度较小,如何估价人工降水的效果就显得十分困难。

人工催化增加的降水量,是催化后的实际降水量和不经催化的自然可能降水量之差。

实际降水量可以测定,但能否正确估价自然可能降水量,就成了效果检验的关键。

在对降水的物理规律认识不足的情况下,主要依靠统计学的方法对自然可能降水量作出估价。

初期的统计检验方法,多数采用回归统计法,在人工催化目标区附近选择一个不受催化影响的地区作为对比,用历史资料建立目标区和对比区降水量的回归方程。

把人工降水试验期间对比区的降水量代入回归方程,求出目标区的自然可能降水量,再与目标区实测降水量对比,就可估价人工降水的效果。

采用这种方法对于同一次试验,选用不同的对比区或者不同年限的历史资料作对比,得出的结果,可能出入很大,所以这种方法的可信度不高。

一般认为随机试验可以避免主观的偏差得到统计学上的可信估价。

随机试验是把适合于人工降水的试验机会(试验单元)按照随机规则(例如抽签)分成两组:一组催化并观测,另一组不催化只观测,作对比。

当试验单元足够多时,随机决定的两组试验单元的自然条件应该只有极小的系统性差别,而两组试验实测降水量的系统性差异,就可以归之为人工催化的结果。

判断催化效果,存在着成功和失败的可能性,当判断催化有效而实际无效时,常以显著度水平来表示这种可能性。

显著度水平越小,判断催化有效的可信度越高。

人工增雨人工降雨是根据不同云层的物理特性,选择合适时机,用飞机、火箭向云中播撒干冰、碘化银、盐粉等催化剂,使云层降水或增加降水量,以解除或缓解农田干旱、增加水库灌溉水量或供水能力,或增加发电水量等。

中国最早的人工降雨试验是在1958年,吉林省夏季遭受到60年未遇的大旱,人工降雨获得了成功。

一.人工降雨的发展历程首次实现人工降雨的科学家是杰出的美国物理化学家欧文·朗缪尔。

欧文·朗缪尔,1881年1月31日生于美国纽约市布鲁克林。

他从小对自然科学和应用技术极感兴趣。

他年轻时就有一个伟大的理想:实现人工降雨,使人类摆脱靠天吃饭的命运。

朗缪尔经过深入地研究,终于搞清了有云未必就下雨的原因,是因为云中冰核、冰晶的数目太少了。

当时,在人们中流行着一种观点:雨点是以尘埃的微粒为“冰晶”,若要下雨,空气中除有水蒸气外还必须有尘埃微粒。

这种流行观点严重地束缚着人们对人工降雨的实验与研究。

朗缪尔通过实验告诉人们:尘埃对降雨并非绝对必要,干冰具有独特的凝聚水汽的作用,即相当于云中的冰晶或冰核。

温度降低也是使水蒸气变为雨的重要因素之一。

他在实验中不断调整加入干冰的量和改变温度,发现只要温度降到零下40℃以下,人工降雨就有成功的可能。

朗缪尔发明的干冰布云法是人工降雨研究中的一个突破性的发现,它摆脱了旧观念的束缚。

之后,朗缪尔决心将干冰布云法实施于人工降雨的实践。

1946年,已经66岁的朗缪尔像年轻人一样燃烧着探索自然奥秘的热情。

七月的一天,在朗缪尔的指挥下,一架飞机腾空而起飞行在云海上空。

试验人员将207 千克干冰撒入云海,30分钟以后,狂风骤起,倾盆大雨洒向大地。

第一次人工降雨试验获得成功。

朗缪尔开创了人工降雨的新时代。

二.人工降雨 - 科学原理云是由水汽凝结而成;而云的厚度以及高度通常由云中水汽含量的多寡以及凝结核的数量、云内的温度所决定。

一般来说,云中的水汽胶性状态比较稳定,不易产生降水,而人工增雨就是要破坏这种胶性稳定状态。

浅谈人工降雨我国是自然灾害频发的国家之一,干旱是我国最主要的一种自然灾害。

例如,2006年,重庆遭遇了百年一遇的特大干旱;2009年,我国许多地方遭遇50年一遇的大旱,安徽、河南等地灾害严重;2010年春,云南、广西等省遭受严重春旱等。

干旱所造成的损失十分严重,越来越受到政府和公众的关注。

人类对有关人为干预降水形成过程的认识和研究在不断提高,人工降雨已成为抗旱救灾、水库蓄水的一种重要手段。

人工降雨是指根据自然界降水形成的原理,人为补充某些形成降水所必须的条件(如催化剂),促使云滴迅速凝结或合并增大,形成降水。

人工降雨(人工增雨)是人工影响天气的一部分。

国外的人工降雨科学研究活动始于1946年,由谢弗尔和冯内古特开创。

随后,国际间进行了多次人工降雨的试验和大量研究,取得丰硕成果。

我国的人工降雨活动始于1958年,在随后的50多年,进行了大量科学研究和实地作业,人工降雨的方法、技术和设备等方面取得很大进展。

一、人工降雨的原理有云不一定有降水,要使降水形成,必须满足降水形成的宏观条件和微观条件。

其宏观条件是有充足的水汽和上升气流,微观条件是有云滴增大的物理过程,即凝结(或凝华)增长和冲并增长。

总之,人工降雨主要是根据各类云的特点,破坏其胶性稳定状态或通过释放能量影响大气运动(如增强上升气流),提高降水效率,以达到增加降水的目的。

1.改变云的胶性稳定状态云是由悬浮在空气中的液态水滴和冰晶等所组成的气溶胶体,按照胶体化学的说法,悬浮在气相中的这种液相或固相的水质点,如果保持其原有状态不变,则称作胶性稳定。

如果这些质点互相合并,尺度增大,发生沉降而从胶体中分离出来,称作胶性不稳定。

改变云的这种胶性稳定状态的做法称为云的催化,这是目前人工降雨最常用的方法。

冷云的催化冷云指云体有一部分或全部温度处于0℃以下的云。

根据贝吉龙理论(或冰晶效应),胶性稳定状态的维持是由于冷云中缺乏冰晶,云滴得不到增长,降水不能形成。

人工降雨一、人工降雨的科学原理云是由水汽凝结而成;而云的厚度以及高度通常由云中水汽含量的多寡以及凝结核的数量、云内的温度所决定。

一般来说,云中的水汽胶性状态比较稳定,不易产生降水,而人工增雨就是要破坏这种胶性稳定状态。

通常的人工降雨就是通过一定的手段在云雾厚度比较大的中低云系中播散催化剂(碘化银)从而达到降雨目的。

一是增加云中的凝结核数量,有利水汽粒子的碰并增大;二是改变云中的温度,有利扰动并产生对流。

而云中的扰动及对流的产生,将更加有利于水汽的碰并增大,当空气中的上升气流承受不住水汽粒子的飘浮时,便产生了降雨。

二、人工降雨的方法把天上的水实实在在地降到地面上来,不让它白白跑过去,这就是人工降雨,但更为科学的称谓是人工增雨,有空中、地面作业两种方法。

空中作业是用飞机云中播撒催化剂。

地面作业是利用高炮、火箭从地面上发射。

炮弹在云中爆炸,把炮弹中的碘化银燃成烟剂撒在云中。

火箭在到达云中高度以后,碘化银剂开始点燃,随着火箭的飞行,沿途拉烟播撒。

飞机作业一般选择稳定性天气,才能确保安全。

一般高炮、火箭作业较为广泛。

三、人工降雨的条件人工降雨是要有充分的条件的。

一般自然降水的产生,不仅需要一定的宏观天气条件,还需要满足云中的微物理条件,比如:0℃以上的暖云中要有大水滴;0℃以下的冷云中要有冰晶,没有这个条件,天气形势再好,云层条件再好,也不会下雨。

然而,在自然的情况下,这种微物理条件有时就不具备;有时虽然具备但又不够充分。

前者根本不会产生降水;后者则降雨很少。

此时,如果人工向云中播撒人工冰核,使云中产生凝结或凝华的冰水转化过程,再借助水滴的自然碰并过程,就能使降雨产生或使雨量加大。

催化剂在云中起的作用,打个不太确切的比方说,就好像是盐卤点豆腐,使本来不会产生的降水得以产生,已经产生的降水强度增大。

四、人工降雨对人无害人工降雨的原理是让积雨云中的水滴体积变大掉落下来,高炮人工降雨就是将含有碘化银的炮弹打入有大量积雨云的4000至5000米高空,碘化银在高空扩散,成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚达到一定体积后降落。

人工降雨条件原理《人工降雨条件原理:让天空降雨的秘密》1. 引言你有没有想过,在干旱的时候,人们是怎么让老天爷下雨的呢?是有什么神奇的魔法吗?其实啊,这背后就是人工降雨的科学原理在起作用。

今天呢,咱们就来好好扒一扒人工降雨需要哪些条件,以及它背后的原理到底是什么。

在这篇文章里,我们会从基本概念开始,聊聊人工降雨原理的理论背景,再深入到它的运行机制,还会看看在日常生活和高级领域的应用,当然也少不了讲讲大家对它的常见误解,以及相关的趣味知识,最后再对这个原理做个总结和展望。

2. 核心原理2.1基本概念与理论背景人工降雨呢,其实不是凭空创造雨,而是根据云的物理特性,人为地补充某些形成降雨的必要条件,促使云滴迅速凝结或碰并增大成雨滴,降落到地面。

这背后的理论基础和云的微物理结构密切相关。

云是由水汽、小水滴、小冰晶等组成的,水汽要变成雨滴,得经历一系列复杂的物理过程。

这一原理的发展历程也挺有趣的。

早在上个世纪,科学家们就开始探索人工影响天气了。

最初就是对云的结构和降水过程进行大量的观测和研究,逐渐发现了一些可以人为干预降水的线索。

随着对云物理的深入了解,人们慢慢找到了合适的方法来进行人工降雨。

2.2运行机制与过程分析首先得有云,而且不是随便的云都行,得是那种有一定水汽含量并且处于合适的高度和温度等条件下的云。

这就好比盖房子得有砖头一样,云里的水汽就是降雨的原材料。

然后呢,通常有两种方法来促使降雨。

一种是冷云降雨。

冷云里有很多小冰晶和过冷水滴。

我们往云里播撒碘化银之类的物质,碘化银的晶体结构和冰晶很相似。

说白了,就像给云里的小水滴们找了个模板,过冷水滴们一看到碘化银,就纷纷往它身上靠,凝结成冰晶。

冰晶越来越大,重到空气托不住的时候,就开始下落,在下落过程中又会和其他小水滴碰撞合并,变得更大,最后就变成雨滴落下来了。

另一种是暖云降雨。

暖云里基本都是小水滴。

这时候我们播撒盐粉或者氯化钙之类的物质。

这些物质有个特点,它们可以吸收水汽,就像一个个小海绵。

降水是怎么形成的水汽在上升过程中,因周围气压逐渐降低,体积膨胀,温度降低而逐渐变为细小的水滴或冰晶漂浮在空中形成云。

当云滴增大到能克服空气的阻力和上升气流的顶托,且在降落时不被蒸发掉才能形成降水。

水汽分子在云滴表面上的凝聚,大小云滴在不断运动中的合并,使云滴不断凝结或凝华而增大。

云滴增大为雨滴、雪花或其他降水物,最后降至地面。

人工降雨是根据降水形成的原理,人为的向云中播撒催化剂促使云滴迅速凝结、合并增大,形成降水。

产生降水的主要过程有:①天气系统的发展,冷而烫的空气与冷空气交汇,使得高气压空气被冷空气胁迫抬高,或由高气压空气沿锋面斜坡俯冲。

②夏日的地方性热力对流,使暖湿空气随强对流上升形成小型积雨云和雷阵雨。

③地形的曲折,并使其波浪坡产生胁迫抬高,但这就是一个比较次要的因素。

多数情况下,它和前两种过程融合影响降水量的地理分布。

形成降水的条件有3个:一是要有充足的水汽;二是要使气块能够抬升并冷却凝结;三是要有较多的凝结核。

影响降水的因素1,海路位置2.地形3.大气环流1测量工具:雨量器是用于测量一段时间内累积降水量的仪器。

常见的雨量器外壳是金属圆筒,分上下两节,上节是一个口径为20厘米的盛水漏斗,为防止雨水溅失,保持容器口面积和形状,筒口用坚硬铜质做成内直外斜的刀刃状;下节筒内放一个储水瓶用来收集雨水。

测量时,将雨水倒入特制的雨量杯内读出降水量毫米数。

降雪季节将储水瓶取出,换上不带漏斗的筒口,雪花可直接收集在雨量筒内,待雪融化后再读数,也可将雪称出重量后根据筒口面积换算成毫米数。

2测量方法一般每天上午8时,20时各一次,把一天,一月或一年的降水量相加,就分别时这个地方的日降水量,月降水量或年降水量。

降水的类型根据降水构成原因主要就是气流下降特点,可以分成四个基本类型:锋面雨、对流雨、地形雨、台风雨。

形成的原因分别是:1,锋面雨就是由于冷暖锋交会,高气压空气主动抬高或被动俯冲,在下降过程中冷凝Pudukkottai,我国北方大部分地区夏季的暴雨都就是锋面雨。