新中国60年统计资料1949-2008:北京市人民生活基本情况

- 格式:xlsx

- 大小:13.58 KB

- 文档页数:1

北京市1978-2008年城市化发展状况分析摘要:以往以人口指标来测度某一地区的城市化水平的方法,只是从人口方面反映该地区的城市发展水平。

通过构建综合的城市化水平评价指标体系,运用因子分析主成分法和灰色关联度衡量法,本文对北京市1978—2008年综合城市化水平及人口城市化与城市文明之间的协调性进行了系统研究。

结果表明,31年来北京市的人口城市化进程明显高于其综合城市化水平所要求的程度,北京市城市文明和人口城市化两者之间处于轻度不协调状态。

关键词:人口城市化;综合城市化;协调发展关于城市化水平的测度,人们普遍使用市镇人口占总人口的比重,即人口城市化这一指标。

这一测量指标直观且数据易得,能在一定程度上反映我国经济社会发展对城市的需求。

但受城乡户籍的严格管制和城乡就业分离等因素的影响,单一的使用人口城市化这一指标难以完全反映城市化的内涵,甚至可能低估某一区域的城市化的实际水平。

为此,许多学者提出以多项指标、从多个方面综合衡量城市化进程,即建立综合指标体系,以多项社会、经济指标替代单一指标,其适用于统计数据口径一致、数据可比的地区间的比较分析。

本文分析北京市1978-2008年城市化发展状况时,结合使用人口城市化法及综合指标法,以便全面考察北京市城市化发展状况,并提出相应建议。

一、城市化概念及内涵对城市化的研究始于19世纪中期。

1858年,马克思在《政治经济学批判》中谈及城乡分离和城市发展时就使用了“乡村城市化”一词。

1867年,塞尔达在《城市化概论》一书中最早提出了“城市化(urbanization)”这一术语。

在城市化研究初期,学者们认为农村人口向城市集中即“人口城市化”是城市化的基本特征。

比如,赫茨勒(1963)指出,城市化是人口从乡村流入大城市及人口在城市的集中①;威尔逊(1986)将之理解为一种居住在城市地区的人口比重上升的现象②。

随着发达国家城市化的发展,这些定义显得过于狭隘,忽视了城市化中社会、经济、生活、思想等方面的变迁,难以包容城市化的全部内涵。

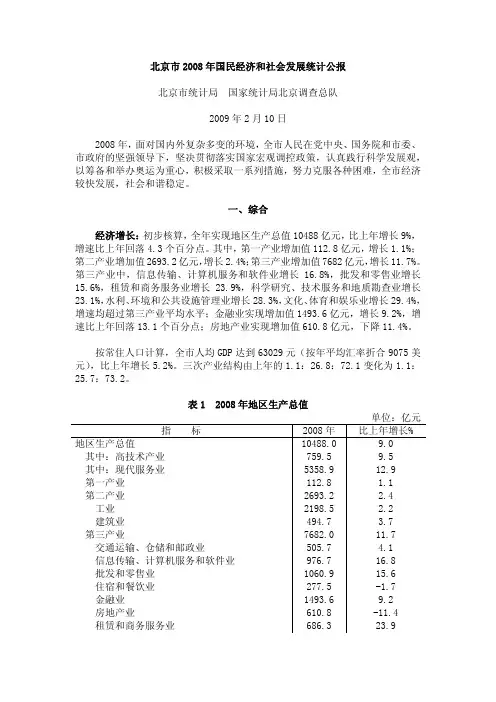

北京市2008年国民经济和社会发展统计公报北京市统计局 国家统计局北京调查总队2009年2月10日2008年,面对国内外复杂多变的环境,全市人民在党中央、国务院和市委、市政府的坚强领导下,坚决贯彻落实国家宏观调控政策,认真践行科学发展观,以筹备和举办奥运为重心,积极采取一系列措施,努力克服各种困难,全市经济较快发展,社会和谐稳定。

一、综合经济增长:初步核算,全年实现地区生产总值10488亿元,比上年增长9%,增速比上年回落4.3个百分点。

其中,第一产业增加值112.8亿元,增长1.1%;第二产业增加值2693.2亿元,增长2.4%;第三产业增加值7682亿元,增长11.7%。

第三产业中,信息传输、计算机服务和软件业增长16.8%,批发和零售业增长15.6%,租赁和商务服务业增长23.9%,科学研究、技术服务和地质勘查业增长23.1%,水利、环境和公共设施管理业增长28.3%,文化、体育和娱乐业增长29.4%,增速均超过第三产业平均水平;金融业实现增加值1493.6亿元,增长9.2%,增速比上年回落13.1个百分点;房地产业实现增加值610.8亿元,下降11.4%。

按常住人口计算,全市人均GDP达到63029元(按年平均汇率折合9075美元),比上年增长5.2%。

三次产业结构由上年的1.1:26.8:72.1变化为1.1:25.7:73.2。

表1 2008年地区生产总值单位:亿元 指 标 2008年 比上年增长% 地区生产总值 10488.0 9.0 其中:高技术产业 759.5 9.5其中:现代服务业 5358.9 12.9第一产业 112.8 1.1第二产业 2693.2 2.4 工业 2198.5 2.2建筑业 494.7 3.7 第三产业 7682.0 11.7 交通运输、仓储和邮政业 505.7 4.1信息传输、计算机服务和软件业 976.7 16.8批发和零售业 1060.9 15.6住宿和餐饮业 277.5 -1.7金融业 1493.6 9.2房地产业 610.8 -11.4租赁和商务服务业 686.3 23.9科学研究、技术服务和地质勘查业 662.0 23.1水利、环境和公共设施管理业 64.7 28.3居民服务和其他服务业 91.8 -3.9教育 460.9 12.1卫生、社会保障和社会福利业 175.6 13.6文化、体育和娱乐业 293.9 29.4公共管理和社会组织 321.6 9.6财政:全市完成地方财政收入(一般预算)1837.3亿元,比上年增长23.1%,增幅比上年回落10.5个百分点;其中,实现增值税、营业税、企业所得税和个人所得税158.3亿元、651.8亿元、497.5亿元和171.3亿元,分别增长17.4%、8.4%、60.8%和26.7%。

人文地理作业-北京市建国以来人口变化(数量、空间)情况北京市建国以来人口变化情况2012.11摘要:本文根据北京统计信息网的《北京60年》和《北京统计年鉴》(2010、2011)提供的数据资料,采用描述法研究了北京市建国以来人口变化情况,发现北京市人口在数量上基本处于增长状态,自然增长率在不同时期的波动较大,依据人口总量和自然增长率变化情况,可分为五个阶段。

人口再生产类型由建国初期的“高低高”型逐步走向“三低”型稳定增长。

北京市人口城市化经历了三个阶段,由建国初期的低水平到现在城镇化发展进入了全面发达阶段。

人口密度始终处于增长状态。

城市中心区的人口向外围区迁移,人口增加主要集中在外围区和近郊区为主, 少部分发生在远郊区。

关键词:常住人口人口再生产类型人口城市化人口空间分布变化情况正文:人口与自然资源、生态环境、社会经济、科技文化具有密切的关系,在人——地巨系统的运行中,人口是一个关键而且敏感的要素,它既是人类活动的动力基础,又是地域综合体的形成核心,其变动对系统的结构与功能发挥着最深刻、最活跃的作用。

研究北京市建国以来的人口变化,探讨北京市人口的数量和空间变化的趋势和特点,对于探索北京市人口演变规律,研究人口与资源环境、社会经济发展的相互关系,确立未来人口发展对策具有重要的指导意义。

1、北京市建国以来人口数量的变化情况1.1北京市建国以来常住人口数量的变化特点及原因分析根据北京统计信息网的《北京60年》和《北京统计年鉴》(2010、2011)提供的数据资料,对北京市1949年至2011年的常住人口数量的变化进行分析,绘制常住人口总量折线图,见图一,常住人口自然增长率变化图,见图二。

从图中发现,北京市常住人口总量自建国至今基本处于增长状态,但是也出现过负增长时期,自然增长率在不同时期的波动较大,依据人口总量和自然增长率变化情况,可分为五个阶段:1950年至1960年——人口高速增长阶段。

1949年北京常住人口为420.1万人,到1960年达到739.6万人,11年间全市常住人口增加319.5万人,平均每年增加29万人。