东德人民军M56钢盔简史

- 格式:doc

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:20

第二次世界大战德军制服完全记录暂时抛开战争的价值判断和是非色彩,二战的德军制服的使用效果和美观水准都是很高的.二战德军标准装备及生活物品'贴, 希望还原一个真实的战时战士之景象.陆军下士肩章镶白边表示步兵,领子上一圈灰白镶线表示军士身份。

从质地来看,这套制服应该是用42型野战服改制的36型野战服。

戴42~43年发放的40型便帽,便帽兵种色线于1942年9月取消。

右臂佩带步兵击毁坦克纪念章,银色表示击毁1辆,金色则代表击毁5辆。

陆军坦克兵/驱逐坦克兵/装甲列车兵身穿40型装甲车黑色战斗服,35型领章,兵种色粉红。

在普通中士肩章佩2道白杠表示他是候补准尉(优秀技术军士),如获推荐可以直接升任少尉。

戴35型装甲兵黑色便帽,有兵种色线。

陆军炮兵代理下士穿35型礼服,士兵用大檐帽(黑色皮风带)。

绶带为礼服用,礼服在39年后除了警察外一般不使用。

同第二P绶带为检阅用。

左襟佩二级铁十字勋章三色勋标,其他勋章为:上:一级铁十字勋章;下左:坦克突击银章;下右:西班牙内战干涉章(是入伍多年的老兵)陆军代理下士非制式热带工作服,纽扣为廉价的树脂制,在南欧及北非使用,左臂佩有军阶臂章。

35型便帽,步兵兵种色为白。

标准36型陆军野战服上衣灰绿、裤子铁灰色,黑色中长靴(士兵用)。

携带短望远镜,毛瑟98K步枪及黑皮弹盒(褐色为一战式样或波兰特许制造),后来军士多装备MP40冲锋枪。

占NZ德国国防军绝大多数的步兵都穿这种制服或其升级版本同上楼40型钢盔(35型钢盔的简化廉价品,1940年3月26日制式化。

军衔标志同1。

胸前的皮包内装有无袖斗篷(雨衣)。

陆军士兵通用的皮带扣,上写“COTTMITUNS”(与上帝同在)。

陆军炮兵上尉标准36型军官用野战服(领子尖长),兵种色正红。

戴36型军官大檐帽。

勋章:左胸衣袋上方依次为(观者视角)左: 二级铁十字勋章; 中: 41~42年东线冬季战章; 右: 罗马尼亚战功章左胸衣袋为上: 一级铁十字勋章; 中: 金质战伤勋章; 下: 金质突击章右胸衣袋为: 金质德意志十字勋章。

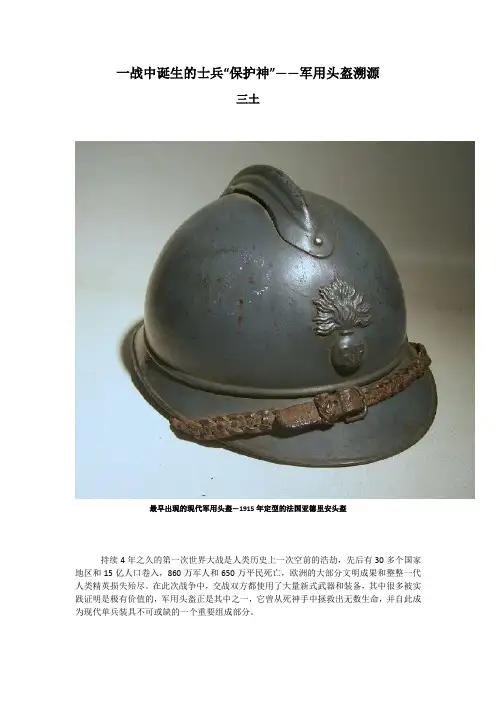

一战中诞生的士兵“保护神”——军用头盔溯源三土最早出现的现代军用头盔—1915年定型的法国亚德里安头盔持续4年之久的第一次世界大战是人类历史上一次空前的浩劫,先后有30多个国家地区和15亿人口卷入,860万军人和650万平民死亡,欧洲的大部分文明成果和整整一代人类精英损失殆尽。

在此次战争中,交战双方都使用了大量新式武器和装备,其中很多被实践证明是极有价值的,军用头盔正是其中之一,它曾从死神手中拯救出无数生命,并自此成为现代单兵装具不可或缺的一个重要组成部分。

炮火催生的新装备为什么军用钢盔会在一战中诞生?因为一战是完全不同于以往的一次全新形式的战争。

首先是火炮的广泛运用,使炮兵成为战场上的火力主宰,任何军事行动都会伴随着长时间的炮火攻击,老式榴霰弹正被装有高能炸药和新式引信的现代化炮弹所取代,后者的破片分布更加均匀,杀伤距离更远、杀伤力更强。

各种口径的加农炮、野炮、臼炮、掷雷器,加上手榴弹、枪榴弹在步兵中的普及,使得战场上随时都充斥着啸叫着四处飞溅的炮弹碎片,弹片伤迅速取代枪伤成为造成士兵伤亡的头号元凶,凡尔登战役中德法双方伤亡的72万人中,因弹片造成的达到了65%以上。

其次,由于双方都没有足够的实力和合适的攻击性武器(坦克、飞机直到战争后期才出现或实用化)取得战场上的压倒性优势,战场上出现了局部对峙的胶着状态,双方各自占据战线一侧,凭借大量堑壕、工事对垒。

对于防守方来说,虽然士兵的身体有工事掩蔽,但人体最重要的头部却暴露在外,很容易受到敌方火力的伤害,即使是远处射来的流弹和弹片也会导致严重的后果,特别是专门杀伤有生力量的空爆弹和榴霰弹,弹片几乎是垂直落下,对于战壕中的士兵来说是最致命的克星。

这些原因都促成了钢盔这种防护装备的迅速出现。

一战中深沟壁垒的堑壕战,使得头部成为士兵最容易受伤的部位。

在这种上部敞开的工事中,如果士兵未戴钢盔,炮弹弹片是对他生命的最大威胁。

最先装备军用钢盔的是法国人。

其发明灵感来自于一个偶然事件:1914年的某一天,德军为争夺某一战略要点,向法军发起了超饱和炮击,法军阵地瞬间被钢铁暴雨摧毁,伤亡惨重。

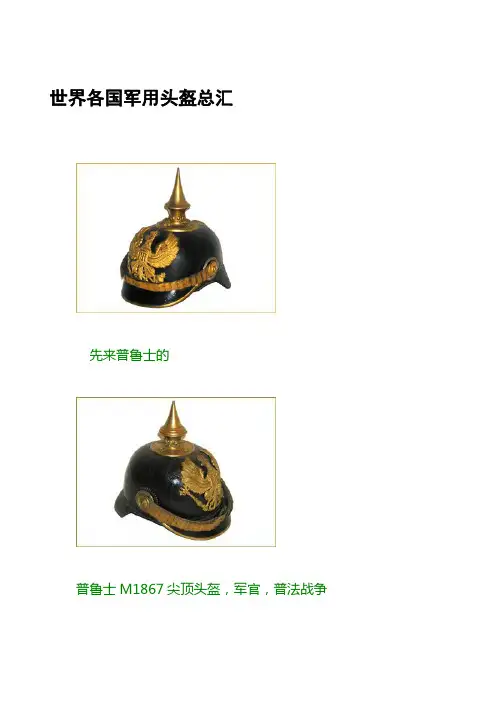

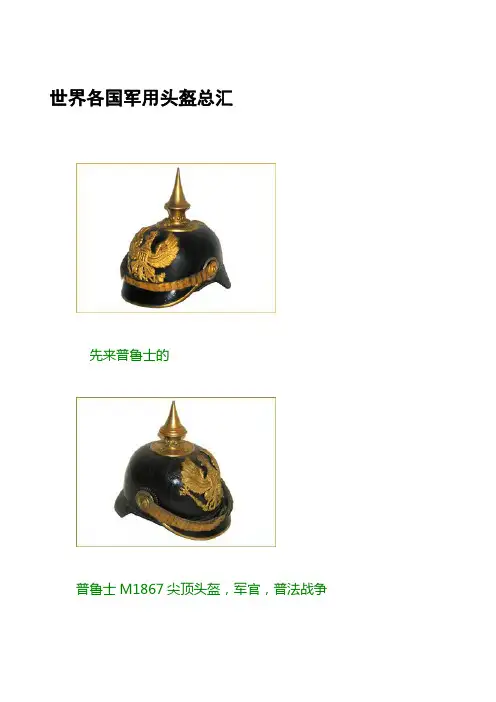

铁十字的秘密:二战德国军官军帽图集

德国国防军将(帅)官帽,鹰徽、帽章、风带、边线均为将帅特有的金色

德国国防军将官蓝色冬季帽,帽檐花为两组橡叶环

德国国防军将官帽、将帅特有的金色帽徽、风带

德国国防军岸炮部队将军帽,绿野灰,边线为海军的蓝色

SS高级将官大盖帽,配白色夏季制服。

1937式大盖帽,SS军官的标准军帽

M1930式军官大盖帽,改革后的鹰徽和骷髅标志

德国国防军校官、尉官帽

德国国防军随军牧师大盖帽,鹰徽和帽徽之间是基督十字架标志

德国国防军牧师蓝色冬季帽,无帽檐花,鹰徽、帽徽均为银色

德国国防军岸炮部队军官帽,绿野灰面料,银色帽风带。

德国国防军军官白色夏季帽

德国国防军山地师校、尉军官帽,雪绒花标志

德国国防军校官白色夏季帽,金属鹰徽,帽檐花为一组橡叶环。

军用头盔诞生记作者:魏庆来源:《发明与创新(综合版)》2007年第11期军用头盔作为单兵防护系统的重要组成部分,其作战效能在历次局部战争以及高技术局部战争中得到了充分肯定。

目前,西方发达国家正在不遗余力研发新一代多功能高性能军用头盔,以满足未来高技术战争的作战需求。

一、头盔鼻祖:“亚德里安”头盔现代头盔诞生于第一次世界大战期间。

1914年,第一次世界大战的硝烟在整个欧洲大陆弥漫。

一天,德法两军为争夺一处战略要地展开浴血拼杀。

德军向法军发起了超饱和的炮火轰击,炮弹像冰雹似的倾泻在法军阵地上。

法军阵地遭到严重摧毁。

就在这灾难临头之际,一名在厨房值班的士兵想撤退,他顺手抄起一口炒菜用的铁锅,倒扣在头上,冒着枪林弹雨冲了出来。

与这个士兵在同一战地作战的其他法国官兵全部葬身于德军炮火中,惟独他得益于菜锅的保护,虽然身上多处负伤,却大难不死,被送到医院。

过不久,亚德里安将军来到战地医院慰问伤员。

当他走到那个炊事员床边、询问其伤势时,只听那个炊事员很庆幸地说道:“上帝保佑,是那口铁锅救了我。

”亚德里安仔细听完这位士兵的讲述后,灵光一闪,有了个主意,“既然铁锅能保住炊事员的脑袋,为什么不给每个战士发口铁锅,让他们也戴上呢?”第二年,法军的每个士兵都有了一个新装备——“亚德里安”头盔。

这种头盔用钢制成,形状与炒菜的铁锅非常相似。

自从法军士兵戴上头盔之后,部队的伤亡率确实大大降低,战斗力也明显提高,浴血奋战的官兵们又多了一件强有力的保护物。

此后,世界各国军队纷纷效仿,钢盔逐渐成了他们必备的单兵装备。

二、头盔精品:纤维增强复合材料头盔据统计,在20世纪的典型战役中,士兵遭受的致命伤害在头部的约占45%;而美国有关部门的资料也曾披露,在二战期间,头盔至少保护了7万美军士兵的生命。

头盔虽小,但对于士兵头部的防护却十分的重要。

现代军用头盔经历了从钢盔到纤维增强复合材料头盔的发展过程。

纤维增强复合非金属头盔中主要有锦纶(尼龙)头盔、玻璃纤维头盔、芳纶头盔、超高分子量聚乙烯头盔等。

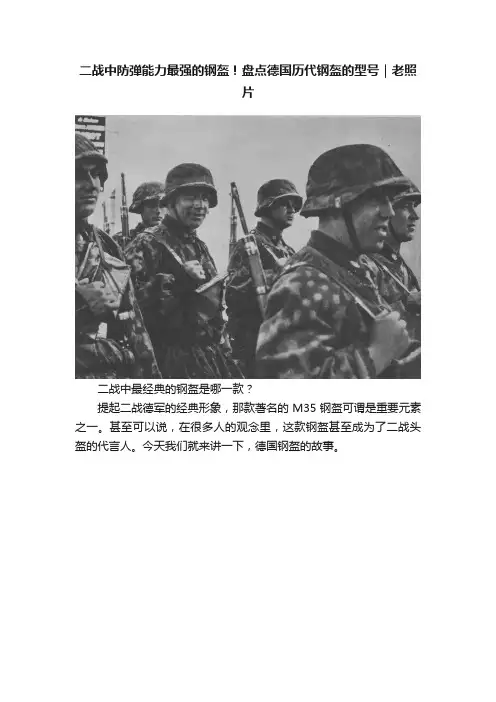

二战中防弹能力最强的钢盔!盘点德国历代钢盔的型号|老照片二战中最经典的钢盔是哪一款?提起二战德军的经典形象,那款著名的M35钢盔可谓是重要元素之一。

甚至可以说,在很多人的观念里,这款钢盔甚至成为了二战头盔的代言人。

今天我们就来讲一下,德国钢盔的故事。

上图是由美国“生活”杂志记者拍摄于德国柏林的“统帅堂”英灵纪念殿的卫兵。

他的左袖上的“德意志”团袖标清晰可见,此外他还佩戴着一枚冲锋队军事体育奖章。

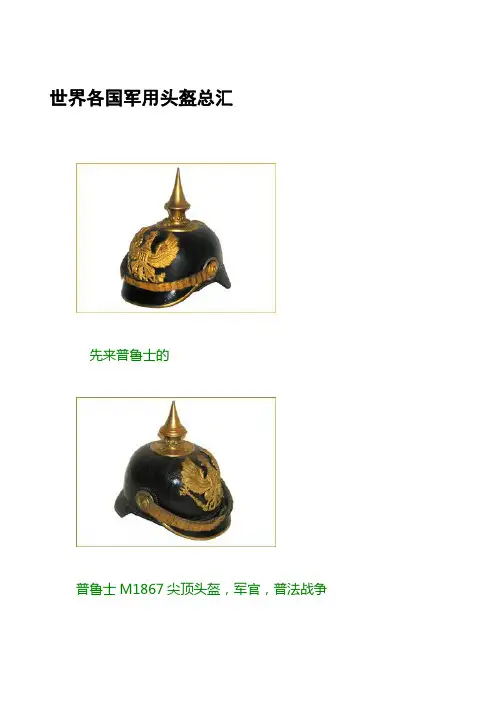

▲一款1916型钢盔配以绿棕色的夏季迷彩钢盔(Stahlhelm)起源于第一次世界大战。

当时的德意志帝国为了取代老旧,沉重的普鲁士尖顶盔,于1916年正式推出了新型的钢盔,并以制造年份命名为“M1916型钢盔”。

这款钢盔重量在0.98kg-1.4kg之间,相比老旧的普鲁士尖顶盔实用性更大,且更为轻便。

▲一名头戴M1916型钢盔的德军一名名叫瓦尔特·舒尔茨的预备役中尉参加了1916年7月29日的索姆河会战。

他在自己的日记中这样写到:“突然,一阵剧烈的响声突然传来。

我被一枚飞来的榴霰弹打到在地。

这枚榴霰弹狠狠的扎入了我的头盔之中但并没有贯穿它。

我也因此留住了一条性命。

要是在前几年我们的头盔也能像这样防弹,恐怕就不会有那么高的炮火伤亡了。

”早期的M1916盔在1916至1917年初,也只有一个灰白的官方迷彩涂装。

前线将士也很少涂装自己的钢盔。

直到1918年7月,鲁登道夫将军签署了命令后才将钢盔的迷彩推向正式化。

他要求德军钢盔必须要被涂以多种颜色用于伪装和欺敌之用。

比如说夏季的钢盔迷彩就必须使用绿棕色用以佩饰。

M1918型M1918型钢盔是最便于大规模生产的型号。

该型号采用了新式的两部分颏带的设计,可以更加方便地将头盔衬垫而不是头盔外壳固定在头部。

一个明显的区别就是,位于M1916型钢盔两侧的耳部的凸起部分被移除了。

关于这个改变的一个错误的解释,认为是为了在佩戴钢盔时,使用野战电话更加方便。

实际上,移除这个凸起的目的就是为了避免阻隔士兵的听力,并减少回声。

军盔作者:来源:《中学科技》2016年第02期现代军盔的奇妙起源研究表明,戴防弹头盔可减少5%的受伤率和19%的阵亡率。

美军对二战的统计数字也表明,钢盔至少保护了美国7万名士兵的生命。

可谁能想到,钢盔竟是意外发明的呢?1914年,第一次世界大战爆发,法军亚德里安将军来到法德前线。

一天,德军从后方调来大批重炮,对准法军阵地猛轰,炮弹倾泻而下,连法军战壕后方的厨房也未能幸免。

当时,一名炊事员慌乱中趴在地上,正巧看到身边有一口铁锅,便随手拿起来扣在头上遮挡弹片。

炮击过后,这名炊事员身边的同伴全都被炸死了,唯独他只受了点轻伤。

后来,亚德里安将军在慰问伤员时听说了这件事情。

他突发奇想:“既然铁锅能保命,为何不给每名战士都发一个‘铁锅’呢?”很快,法军每个士兵都有了一个新装备——“亚德里安”头盔。

这种头盔的形状与炒菜的铁锅非常相似,由钢制成,因而被称为钢盔。

此后,军盔逐渐成为各国军队必备的单兵装备。

军盔革新无止境钢盔可以有效保护士兵的生命安全,自然大受欢迎,但很快就暴露出新问题。

一战中,各国士兵装备的钢盔重达0.5~1.8千克,其主要由高锰钢冲压而成,佩戴不舒适,而且二次破片容易伤人;此外,由于钢的热导体效应,使得它易冷易热,寒冬酷夏,戴在头上几成灾难;再有,其颜色与周边环境难以融合,很容易被敌方发现,成为被攻击的目标。

为了解决这些问题,各国军事科学家首先从军盔的制作材料上开始着手,用纤维增强复合材料替代钢制材料,如玻璃纤维、尼龙纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯等。

美军于1978年开始应用凯夫拉纤维(一种芳纶纤维材料的品牌名)研制防弹头盔,1983年开始装备部队,虽然这种头盔防弹能力强、重量轻,但价格较高。

军盔材质不断改进的同时,盔形也有很大变化,并注重提高舒适性、扩大防护面积。

比如降低头盔重心,使之在佩戴时有良好的稳定性;采用冲击海绵或泡沫衬垫缓震,扩大对太阳穴、耳部和颈部的防护面积等。

根据作战需要,有的军用头盔具有防破片、防子弹直射、防碰撞、防激光、防火耐热、减震降噪、伪装等多种功能,还可与防核辐射、防毒、防生化武器的专用装备配套使用。

钢盔钢盔:金属(钢)制的头盔,用于防备外来力量伤及头部而造的安全防护装备。

头盔,可以追溯到远古时代。

原始人为追捕野兽和格斗,用椰子壳等纤维质以及犰狳壳、大乌龟壳等来保护自己的头部。

以阻挡袭击。

后来,随着冶金技术的发展和战争的需要,又发明了金属头盔。

我军坦克兵专用防弹头盔国外最早的金属头盔是公元前800年左右制造的青铜头盔。

而我国安阳殷墟出土的商朝铜盔, 正面铸有兽面纹,左右和后边可遮住人的耳朵和颈部,距今大约已有3000多年的历史。

可以说殷墟铜盔是世界上最早的金属头盔了。

在第一次世界大战期间的一天,德军突然向法军的一个阵地发动了猛烈的进攻。

顿时,法军阵地烟雾弥漫,随军的厨房也未能幸免。

一个在厨房值班的士兵见状,要去前线阵地战斗,但头上纷纷落下弹片、石头、树枝,他害怕头被砸伤,慌乱之中拿起一个炒菜锅倒扣在头上。

战斗结束后,他虽然身上有伤,但头部完好,成为了这个阵地上的唯一幸存者。

有一天,法国将军亚德里安来慰问伤员,知道了这个士兵的经历。

看了看铁锅,脑海里闪出了“钢盔”的想法。

自从法军士兵戴上头盔之后,部队的伤亡率确实大大降低,战斗力也明显提高。

此后,许多国家纷纷效仿。

钢盔逐渐成了各国军队必备的单兵装备在第二次世界大战中,钢盔大显身手,以美军为例,由于装备了钢盔,使7万人免于伤亡。

此后,钢盔便作为战争中的必要装备,被全世界各国军队所采用。

它主要是防御弹片,对于子弹,如果对方的子弹不是击中钢盔正中,由于钢盔是一个弧面,便大多会滑飞。

这就是钢盔的防护作用。

随着科技的进步,多种新型材料的引入,已经促进钢盔质量的飞速提升,钢盔的作用也慢慢在发生变化现代钢盔主要有:步兵钢盔、炮兵钢盔、飞行钢盔三种。

2战钢盔现在的钢盔都继承2战德式钢盔有护耳、德式钢盔:现在多少钢盔的外形都是那样。

2战主要参战国——美国:大部分武装力量采用M1型钢盔,这在当时是1940年设计的新式盔,摘网上资料:在第一次世界大战时,美国陆军加入欧战之初,当时的美军并未拥有专属的钢盔而是采用英军的M1915型钢盔,并在国内自行赶制新型的M1917型钢盔交由部队使用,直到第一次世界大战结束为止,美国总共制造了200万顶的M1917型钢盔。

铁十字的秘密:钢盔降低了德军伤亡率,等于提升战斗力现代钢盔由法国的亚德里安将军发明于第一次世界大战期间。

钢盔是用于防备外来力量伤及头部而造的安全防护装备,一战期间,德国军队就配备了M1916、M1917和M1918钢盔。

一战后,由于凡尔赛条约的规定,一战期间的德国很多钢盔都摧毁掉了。

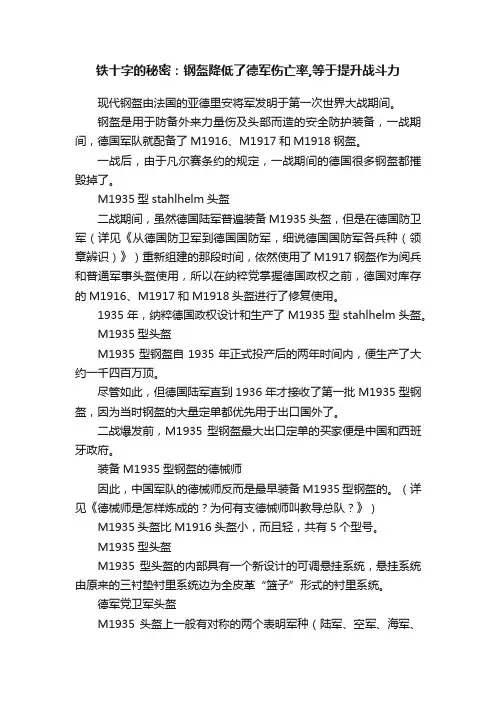

M1935型stahlhelm头盔二战期间,虽然德国陆军普遍装备M1935头盔,但是在德国防卫军(详见《从德国防卫军到德国国防军,细说德国国防军各兵种(领章辨识)》)重新组建的那段时间,依然使用了M1917钢盔作为阅兵和普通军事头盔使用,所以在纳粹党掌握德国政权之前,德国对库存的M1916、M1917和M1918头盔进行了修复使用。

1935年,纳粹德国政权设计和生产了M1935型stahlhelm头盔。

M1935型头盔M1935型钢盔自1935年正式投产后的两年时间内,便生产了大约一千四百万顶。

尽管如此,但德国陆军直到1936年才接收了第一批M1935型钢盔,因为当时钢盔的大量定单都优先用于出口国外了。

二战爆发前,M1935型钢盔最大出口定单的买家便是中国和西班牙政府。

装备M1935型钢盔的德械师因此,中国军队的德械师反而是最早装备M1935型钢盔的。

(详见《德械师是怎样炼成的?为何有支德械师叫教导总队?》)M1935头盔比M1916头盔小,而且轻,共有5个型号。

M1935型头盔M1935型头盔的内部具有一个新设计的可调悬挂系统,悬挂系统由原来的三衬垫衬里系统边为全皮革“篮子”形式的衬里系统。

德军党卫军头盔M1935头盔上一般有对称的两个表明军种(陆军、空军、海军、党卫军)的釉彩标志。

M1940型钢盔(M1935型钢盔的简化廉价品,1940年3月26日制式化)钢盔的皮带从面颊垂落再绕过下巴系紧。

M1935头盔的盔型上盔沿处金属明显向上翘,后来,1940年3月出现了在M35型钢盔基础上改进而成的M1940型钢盔,它是首次采用自动化冲压技术制造而成的。

我军头盔发展历程

中国军队的头盔发展历程可以追溯到20世纪初。

起初,中国

军队在战斗中使用的是传统的布制头盔,这种头盔虽然能够提供一定的保护,但在抵御弹药碎片和炮弹威胁方面效果有限。

随着科技的进步,中国军队开始引进和开发更加先进的头盔。

20世纪40年代,中国军队开始使用由金属制成的钢盔,这种

头盔能够更好地抵御弹片和炮弹的威胁,并提供更可靠的头部保护。

随着时间的推移,中国军队继续改进和更新头盔的设计和材料。

在20世纪60年代和70年代,中国军队引入了由高强度合金

制成的头盔,这种材料能够提供更好的护甲保护,并减轻战士的负重。

在21世纪初,中国军队进一步改进了头盔的设计和功能。

新

型头盔采用了复合材料制作,具有更强的防弹性能和更轻的重量。

它还配备了先进的通讯系统和头灯,提高了战士的作战效能。

目前,中国军队的头盔不断演进,不仅在材料和设计上得到了改进,还引入了智能化技术,例如头盔上安装了红外线夜视装置和激光瞄准器,增强了战士的观察和打击能力。

总体而言,中国军队的头盔发展经历了从布制头盔到钢盔,再到复合材料头盔的演变。

这些改进使得中国军队的战士在战斗

中能够获得更好的头部保护,并提高了其作战能力和战场生存能力。

中国历代军用钢盔大盘点现代军用钢盔是由古代头盔演变而来的。

在冷兵器时代,头盔能可以有效地防护箭、棍棒、刀枪等兵器的伤害。

现代军用钢盔最早出现在第一次世界大战初期,当时一名法国士兵为了保护自己的头部免受炮弹破片的伤害,情急之中拿起一口军锅扣在头顶上,保全了自己的生命。

法国将军亚得里安得知后深受启发,遂指定专人研究军用头盔,于1914年制做出了第一款现代军用钢盔。

至此,现代军用钢盔进入了飞速发展的阶段。

中国军队使用钢盔的历史较长。

在20世纪20一40年代,旧中国军阀割据严重,武器装备纷繁杂乱,军用钢盔亦然,因此当时装备的可谓“万国造”军用钢盔。

当时国内的各种势力从国外进口过数种钢盔,据考证:当时国内大致有英式、德式、法式和美式军用钢盔,以及其他国家生产的军用头盔。

新中国成立初期,解放军其实一直在使用着旧军阀、侵华日军及国民党军队遗留下来的军用头盔,相比之下,由于同为亚洲人种,体貌特征相似,解放军官兵使用侵华日军遗留的军用头盔较多。

自20世纪60年代末起,我国开始研制新一代属于我军自己的单兵制式头盔,到了80年代初,GK80型钢盔开始大量装备解放军,由此,打破了我国军用头盔“万国造”的局面。

通过本文,我希望能够让广大的军事爱好者,对中国军队的头盔发展史有一定的了解,如果其中有任何的纰漏或者问题,欢迎大家指正!1、法式“亚德里安”钢盔世界上第一款现代军用制式头盔它由法国生产的“亚德里安头盔”,在旧中国军阀混战时期,云南地区国民党军阀的武装力量配发有相当数量的法军“亚德里安头盔”,其原因在于我国云南地区与越南接壤,而越南当时是属于法属殖民地,因此越南的法军及越南当地部队配发法军头盔,由于地理上的优势,通过各种渠道,云南地区国民党军阀比较容易得到法军“亚德里安头盔”。

这款头盔一直被滇军使用到解放战争结束。

“亚德里安”钢盔图内衬细节图抗战时期国民党滇军使用的“亚德里安”钢盔2、英式MK/M1917钢盔正是由于特殊的造型,英国军队在一战与二战使用的“飞碟盔”十分著名,一战时期的“飞碟盔”型号为MK1钢盔,二战时期的型号为MK2钢盔,可以说MK2为MK1的升级版本,但是变化不大,至于M1917钢盔,其实就是“飞碟盔”美国版本,直到美国生产M1钢盔之前,美国军队也一直在生产及使用“飞碟盔”。

党卫队“希姆莱钢盔”的今生前世,盘点那些不为人所知的细节如果说,要是有一种头盔被世人普遍地认为是邪恶的二战德国最具代表性的缩影,那一定就是党卫队在1930年代所佩戴的黑色头盔。

■图为早期党卫队佩戴“希姆莱钢盔”的照片;这种头盔从未参与过实战,集中营警卫并没有大量佩戴它。

但事实上,除了在阅兵式和执哨亮相以外,这款著名的头盔在第三帝国服役的历史非常有限。

党卫队在战前和战时实施的谋杀和暴行在很大程度上,并不一定都是由戴着这些黑色头盔的人犯下的。

由于1930年代许多现有的新闻纪录片都含有党卫队阅兵和集会的内容,这些视频经过七十多年的反复播放,大多数人都通过电视和电影等方面的原因,普遍将身穿M32制服的党卫队和黑盔给联想在一起。

不管真正的原因是什么,这些乌黑发亮的黑盔是第三帝国最经典的形象。

党卫队为什么选黑色头盔?■根据党卫队制服条例规定使用黑色头盔的党卫队官兵们;条例最早提到黑色头盔的时间是在1934年7月。

该条例规定,党卫队官兵在阅兵和其他特殊场合必须要佩戴黑色M1916头盔。

尽管条例日期纠正于1934 年,但在此之前,黑色头盔早就在党卫队内部装备起来了。

对于黑色头盔的特殊要求可以追溯到党卫队全国领袖海因里希·希姆莱本人。

■图为二战德国党卫军首领海因里希·希姆莱;希姆莱下令要为现有的党卫队官兵重新设计一套新制服,并于1932年被采用,故型号被世人称之为M32条例制服。

■图为党卫队阅兵造型矢量图,从士兵到将官;M32型新制服为黑色,左臂带有红色袖套(军事版上下边缘有条黑线)及其白色皮质装备(皮腰带、子弹包、斜挂带和刀挂皆为白皮)。

这三重组合颜色是党卫队官兵向旧德意志帝国国旗颜色的致敬。

黑色制服本身也是一种将党卫军与普鲁士军国主义联系起来的尝试;■图为党卫队骑兵们正在使用装有一战款式骷髅头三角旗的骑枪向骠骑兵致敬;1918年之前,普鲁士国王和德皇的骠骑兵军团也同样穿着黑色。

希姆莱为了进一步加强这种荣誉传承的联系,并下令党卫队官兵们在大檐帽的帽墙上装有一枚斜视的银白色骷髅头金属帽徽,就像骠骑兵帽子上那枚硕大的骷髅头一样。

一脉相传,二战德军一线官兵经典钢盔,历史与实战的结合产物第一次世界大战中一项最重要的发明就是钢盔,一战各国完全陷入到堑壕僵持作战和炮火远程轰击战斗。

这对于参与战争的任何一方士兵都是一场可怕的噩梦,步兵们都没有有效保护头部的盔帽。

这就迫使交战各国开始研究过时的护具类装备,子弹和炮弹碎片攻击造成的头部创伤是一线士兵面对的众多伤害之一。

各国具有独特形状的钢盔解决了这样的问题,同时它也成为了二十世纪工业技术战争的标志性象征。

二战德军步兵班1915年夏季,德国也迫不及待地研发新型头部保护作用的盔帽,最后由汉诺威工业大学弗里德里希·施韦尔德教授设计出一种达到德国军方要求的钢盔,M1916型钢盔。

德军一战头盔M1916式钢盔主要由铬镍钢材料制成,内部使用皮革内衬,钢盔外侧下方使用铆钉固定帽带,帽带连接方式与德军早期装备的尖顶盔一致。

钢盔外两侧留有两个通气孔,还可以固定加装的4-5毫米厚度的前额护板(Stirnpanzer),其目的是加强钢盔正面保护防止子弹爆头。

这块重达4千克的前额防护钢板形状与钢盔前部吻合,一条皮带用来加强固定。

德军装备的钢盔前置护板能够抵挡50米外子弹的袭击。

由于护板重量过重和材料短缺等原因,只制造了很小一部分,装备数量非常稀有。

M16型钢盔德军还装备了M1916式改进型钢盔(M1917式钢盔),这款钢盔仅仅在M1916式基础上进行了一次小幅改动,德国皮革资源短缺,内衬撑圈由皮制换为金属制,由此出现了这种过渡型版本。

德军后来装备的M1918式钢盔由铬镍钢材料制成,内部采用皮革制内衬,取消了钢盔内部与尖顶盔一体的帽带固定铆钉,主要用于德军骑兵、炮兵和无线电兵。

为了让士兵不影响听觉,M1918型头盔的耳朵位置预留了两个缺口,帽带直接固定在内衬结构上(该盔产量较小)。

M17型钢盔德军一战期间大量生产的制式钢盔在《凡尔赛条约》的条款下被迫销毁。

德军装备的钢盔使用年限久远,内衬磨损需要及时维修和更换,所以开发新型钢盔是德国急迫需要解决的问题。

钢盔的那些事儿作者:暂无来源:《军事文摘·科学少年》 2018年第8期钢盔,是为了保护头部免受伤害的单兵防护器材,其实,它就是用金属(钢)制成的“帽子”。

可别小看了这顶帽子,由于它的设计都是弧面流线型的,如果战斗中飞来弹片、子弹或是其他东西,大部分都会顺势滑飞,从而有效保护头部。

钢盔的来历1914年,第一次世界大战激战正酣。

一天,法国一个连队突然遭受重炮袭击,全连伤亡惨重,后方野战医院塞满了这个连队的伤员。

统帅法军的亚得里安将军前去医院看望伤员,到了医院后发现,全连除了一个轻伤员外,剩下的都是重伤员,便去询问情况。

原来,敌人突然间重炮袭击,阵地上乱石、弹片、树枝横飞,大家慌作一团无法进行有效保护,所以伤亡惨重。

这名受轻伤的战士当时正在厨房,弹片横飞,为了保护脑袋,他便将一个铁锅扣在头上,向安全地方转移,结果,头部没事,只是腿部受了一些伤,而战友们大部分都是头部受伤。

亚得里安将军听后陷入了沉思,战斗减员其实有许多是头部受伤,如果人人头上扣一个方便的“铁锅”,那士兵安全就可以提高数倍啊!他立即要求军工部门按照他的设想先搞设计。

不久后,军工部门便按人的头形做成了钢盔,后来被叫做“亚得里安钢盔”。

这就是钢盔的由来,也是世界上第一种钢盔。

后来,钢盔列装部队,并在军队中广泛推广,使伤亡率下降了2%~5%。

让日军倒霉的头盔“九·一八”事变后,日军进攻黑龙江,遭到了马占山将军领导的抗日武装的顽强抵抗。

日军的钢盔发挥了很大作用,有效减少了弹片损伤。

马占山将军便和军需部门一起,认真研究对付小鬼子钢盔的办法。

一天,日军得到消息,抗日武装将在靠山屯集结。

他们立即部署兵力向我军扑来。

由于天太冷汽车发动不起来,他们便长途奔袭两小时到达靠山屯,然后立即展开部署准备伏击抗日武装。

可等了2个小时,也没见抗日武装影子,他们才知道上当了。

就在他们准备回撤时,队伍中出现了鬼哭狼嚎的叫声,原来,由于刚才出汗,鬼子头皮与钢盔冻在了一起,猛的一扯,头发全都掉了,有的甚至扯掉了头皮。

1956年,德国迅速量产了一批钢盔,多次躲过敌人的子弹1956年,民主德国军方高层准备研究设计全新军装的时候,从历史文件中发现了一些资料,其主要内容是一款军用钢盔。

当时,负责担任新型钢盔设计师的埃里希看到后,认为该设计刚好符合他的需求,而且还能够大幅度缩短研究设计的时间,尽快在全军列装。

于是,在埃里希的坚持下,民主德国迅速量产了一批钢盔,并命名为“M56”。

此后,随着两德局势不断变化,民主德国军人戴着这种钢盔参加实战,多次躲过敌人的子弹。

直到今天,M56依然被认为是防弹能力最强的钢盔之一,由此可见,埃里希的决定是很正确的,是他拯救了无数日耳曼军人的性命。

实际上,埃里希之所以坚持生产这款头盔,是因为他许多年前参与过M56的设计工作。

当然,那个时候的钢盔还没有命名,只是处在设计初期阶段,只不过在工作即将完成的时候,被德国统帅部强行否决了,作出这一决定的人正是希特勒。

时间倒回至1944年,随着二战形势发生变化,德军在西线战场的优势不复存在,东线被苏联红军死死咬住,陷入进退两难的境地。

这时,希特勒所有的精力,都放在如何提高德军杀伤力和战斗力上,为了能够扭转战局,对于其他事情并不是很感兴趣,但军备部门的技术人员们,却依然紧锣密鼓地投入到装备的更新换代工作中。

一天,军备部门的官员找到希特勒,拿出一份设计图和一个头盔样品。

希特勒第一眼看过去,并没有认出眼前的是头盔,还以为是口锅。

技术人员赶紧解释,这是一款新型钢盔,防弹能力非常强,希望能够全面生产。

当时,德军使用的钢盔,还是1935年生产的“M35”,整体比较老旧。

而这种新型钢盔质量更好,如果能够列装全军,肯定能提高德军士兵的生存率。

但问题是,那个时候的德国深陷战争泥潭,已经无力进行大规模换装,更何况军备部门是在瞒着希特勒的情况下,擅自研制了一款新头盔,这让权力欲望极强的希特勒,感到十分愤怒。

于是,希特勒将官员痛骂一顿,拒绝采用这份设计图,这款钢盔便消失在历史尘埃中。

“帝国遗风”

——东德人民军M56型钢盔简史

德意志民主共和国国家人民军(Nationalen Volkesarmee,简称NV A)装备的M56型钢盔是一种外形奇特甚至可以称作古怪的钢盔,其源头可以追溯至二战时期的第三帝国。

早在1939年德军闪击波兰之时,帝国研究院(Third Reich Research Council)下属钢铁特别研究分院(Iron and Steel Specialty Division)便着手进行有关钢盔防护性能的研究,该机构结合多种轻武器弹道分析结果,对当时世界各国装备的各种钢盔进行了大量轻武器和炮弹碎片试射试验。

后来,帝国国防科技学院(Reich Institute For Defense Technology)接手了该项研究,负责人是该学院的福莱厄(Fry)和亨泽尔(Haensel)两位教授。

他们针对包括德军M35型在内的许多国家军队装备的制式钢盔进行了广泛的测试,主要使用了当时德军和英美等国装备的各种轻武器,以不同的射角和距离进行试射,从而对每种钢盔的防护性能进行综合评估。

测试结果表明,英联邦军队自一战起装备的英国“汤米”(Tommy)式钢盔的综合防护性能最差。

尽管德军M35型钢盔在综合防护性能上领先于其他国家的制式钢盔,但仍旧具有许多不足之处。

在发现当时没有哪个国家军队已经正式装备的钢盔拥有无懈可击的防护性能后,帝国国防科技学院立即开始了一项全新的设计工作,其目的在于研制出一种防弹性能超越以往所有型号的全新钢盔。

很快,由V oelkingen Stahlwerke试制出几种新式钢盔的样品以供测试。

1942年末,测试工作结束,测试结果被送交德国陆军兵器部。

希特勒本人对此项开发新式钢盔的设计工作并不看好,已经明确表示将其取消,但德国陆军医疗稽查处提供的一份备忘录挽救了该项设计工作。

据这份备忘录显示,佩戴M35、M40以及M42型钢盔的前线德军士兵,在战斗中由于钢盔提供的防护能力不足而导致的伤亡人数正在不断增多。

而且备忘录提到新式钢盔将大大节省原材料和生产工时。

此时德军已经开始装备新式的M42型钢盔,它相对原先的M35型和M40型钢盔简化了一些生产工艺,但对所面临战争形势越来越严峻的德国而言,M40型钢盔的生产工时和耗费的原材料数量仍旧显得太高了。

于是,德国陆军兵器部以这份备忘录为准,违背了希特勒本人的命令,悄悄地采购了少量新型钢盔并着手测试工作。

最初小批量生产的新型钢盔共有四种型号,被分别命名为A、B、BII以及C型。

相比之下,A型在结构和外形方面仍旧同原来的M35/40/42系列钢盔相差不大,B、BII和和C型有不小的改进。

不过,最终只有B和BII型通过了首轮测试,德国陆军兵器部分别向埃森(Eisen)公司和怀特乌特(Huettenwerk)公司订购了50顶B型和50顶BII型钢盔,并以其设计师的名字分别命名为塞尔(Thale)型和哈茨(Harz)型。

这批新型钢盔被送到柏林近郊的Doeblitz步兵学院,由学员部队对其进行战地测试。

测试结果表明两种新型钢盔的防护性能大大超过了德军过去装备过的任何一种钢盔,而且其佩戴舒适性极佳。

在新型钢盔进行研制期间,希特勒本人对此一直一无所知。

直到1944年秋,当B和BII 型钢盔的被呈报给他接受审批时,他才知道陆军兵器部竟在他眼皮底下偷偷地违抗命令在研制新型钢盔。

陆军兵器部原本以为这种先斩后奏的秘密行动能以研制出的两种性能优异的新钢盔而得到希特勒的赞赏,并且准备好一旦元首最终选中了其中的一种后便开始投入批量生产,还把新式钢盔正式列装后的型号定为M45型。

然而,等到却是希特勒将两种新型钢盔全部否定,禁止将其中任何一种投入量产。

其实,希特勒作出这种决定,除了痛恨陆军兵器

部抗命偷偷搞新型钢盔的研制工作之外,主要原因在于他认为只有M35/40/42系列钢盔才能构成标准德军士兵形象的一部分,而这种判断仅仅取决于他的眼睛。

因此,B型和BII型钢盔的进一步量产工作最终都被无限期搁置了。

苏军方面关于首次遭遇佩戴BII型钢盔的德军部队的记录是在1945年春的柏林战役期间,在一些苏军官方报告和苏军士兵的日记中都记载了遇到带着奇特外形头盔的德军部队。

事实上,这些德军部队正是由Doeblitz步兵学院学员组成的,他们参加了守卫柏林的最后战斗。

后来,在德累斯顿(Dresden)博物馆展出了苏联红军缴获的一顶BII型钢盔,其佩戴者在柏林城防司令魏德林将军正式下令向苏军投降后缴械。

1949年,德国开始了长达40年之久的分裂。

5月23日,德意志联邦共和国(简称西德)宣告成立;10月7日,德意志民主共和国(简称东德)宣告成立。

1950年,苏联着手组建NV A的前身德意志民主共和国人民警察部队(简称KVP)。

KVP装备有一种基于二战中德国陆军兵器部研制的A型钢盔,其外形类似原来纳粹德军装备的M35/M40/M42系列钢盔。

加上KVP配发的黄褐色军装,很容易让东德民众与苏联红军的军装混淆,而此时他们对苏军的抵触情绪很高。

1956年初,在德意志民主共和国国家人民军(以下简称东德人民军)正式组建前夕,苏联要求这支武装力量必须具备“社会主义的东德特色”。

刚刚成立的东德人民军后勤管理委员会被命令开发出一种全新的钢盔用于装备东德人民军。

具体要求是新型钢盔在外观上必须既不同于原纳粹德军装备的M35/M40/M42系列钢盔,又不同于苏联红军装备的钢盔。

因此,KVP原先装备的钢盔不可能作为NV A的制式钢盔,新型钢盔应该具有很强的东德特色。

很快,东德人民军后勤管理委员会意识到这种需要的新型钢盔早已设计完成并经过了许多测试,这就是二战中德国研制的B型和BII型钢盔。

关键人物是东德人民军后勤管理委员会找到的新型钢盔首席设计师,这就是埃里希•凯森(Erich KIESEN),他曾经参与过埃森公司和怀特乌特公司试制B型和BII型钢盔的工作。

正是由于这两种钢盔曾经被希特勒本人亲自下令禁止列装德军,因而使其得以与“纳粹”划清了界线。

这两种钢盔非常符合苏联方面的心意,主要原因是苏联根本没有打算为东德人民军的新型钢盔的研制工作投入太多的经费,而B型和BII型钢盔早已进行过大量测试,可以说已经是研制完成的型号,无须再花费什么研制费用。

在选中了B型和BII型钢盔作为基础后,凯森又结合了自己先前两项未能在二战期间实现的设计:即Y型钢盔下颚系带和透气型钢盔衬垫。

在稍加改进之后,B型和BII型钢盔都能够装上Y型系带和透气型衬垫,而且所有具有制造条件的生产厂商都能在东德本土找到。

据此,苏联方面最终让NV A后勤管理委员会选择了改进后的BII型钢盔作为东德人民军的新型制式钢盔。

于是,1956年1月,改进后的BII型钢盔开始批量生产并被正式命名为M-1956型(简称M56型)钢盔。

同年2月,东德民众在当月发行的《德国青年(German Youth)》杂志上一张东德士兵的照片上最初见到了这种新型钢盔。

1956年3月,德意志民主共和国国家人民军正式建立。

在同年五一劳动节的仪式上,M56型钢盔钢盔被正式公布于众。

当时东德人民军仪仗队佩戴的M56型钢盔采用了石灰色(Stone Grey)涂装并在钢盔右侧饰有黑、红、金三色的盾形徽章。

最终将M56型钢盔正式定为东德人民军制式钢盔的是维利•施托夫(Willi Stoph)将军(他

后来成为东德重要政治领导人)。

其后一段时间内,东德人民军一直在对M56型钢盔进行各种接近实战的测试并不断对其进行细微的改进,比如去除了钢盔上的铆钉。

实际上,在美军凯芙拉头盔出现之前,东德人民军M56型钢盔的防护性能超过了任何一种其他国家军队列装的钢盔。

1957年,M56型钢盔分三种尺寸(60m、64m和68m)投入量产。

至同年9月底,总共生产了50000顶M56型钢盔,并被送交东德人民军。

到该年底,所有东德人民军部队全部配发了M56型钢盔。

【部分图片】

M56型钢盔

带有伪装网的M56型钢盔

M56型钢盔内部结构

后期生产的M56型钢盔,其铆钉已经不再存在

第一名成功地跨越边界,逃往西德的东德士兵,其佩戴的就是M56型钢盔

东德人民军的徽记

东德警察的徽记

在M56型之前还有一种M54型,应该是试验的A型吧,盔型和防弹性能都不及M56

下图是专供摩托车骑手佩戴的M56摩托型

防弹性能的确在钢盔当中傲视群雄。