麻黄桂枝汤6方_思维导图_方剂学_中药同名方来源

- 格式:pdf

- 大小:164.93 KB

- 文档页数:1

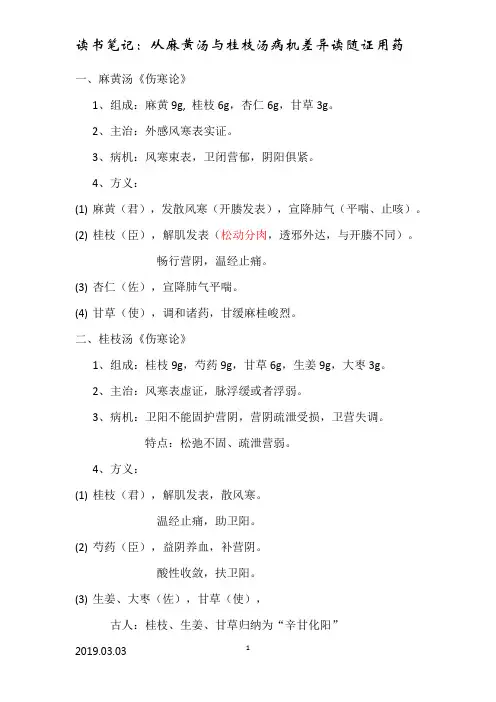

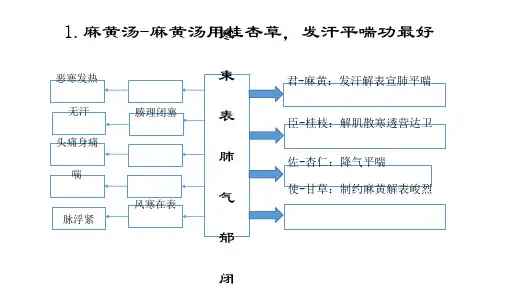

一、麻黄汤《伤寒论》

1、组成:麻黄9g, 桂枝6g,杏仁6g,甘草3g。

2、主治:外感风寒表实证。

3、病机:风寒束表,卫闭营郁,阴阳俱紧。

4、方义:

(1)麻黄(君),发散风寒(开腠发表),宣降肺气(平喘、止咳)。

(2)桂枝(臣),解肌发表(松动分肉,透邪外达,与开腠不同)。

畅行营阴,温经止痛。

(3)杏仁(佐),宣降肺气平喘。

(4)甘草(使),调和诸药,甘缓麻桂峻烈。

二、桂枝汤《伤寒论》

1、组成:桂枝9g,芍药9g,甘草6g,生姜9g,大枣3g。

2、主治:风寒表虚证,脉浮缓或者浮弱。

3、病机:卫阳不能固护营阴,营阴疏泄受损,卫营失调。

特点:松弛不固、疏泄营弱。

4、方义:

(1)桂枝(君),解肌发表,散风寒。

温经止痛,助卫阳。

(2)芍药(臣),益阴养血,补营阴。

酸性收敛,扶卫阳。

(3)生姜、大枣(佐),甘草(使),

古人:桂枝、生姜、甘草归纳为“辛甘化阳”

芍药、大枣、甘草归纳为“酸甘化阴”

5、治法:解肌发表,调和营卫,调和阴阳。

桂芍等量。

三、比较

读方剂学,看到方中药物组合结构、作用意义。

才能了解方剂的灵魂。

自我才能运用得当。

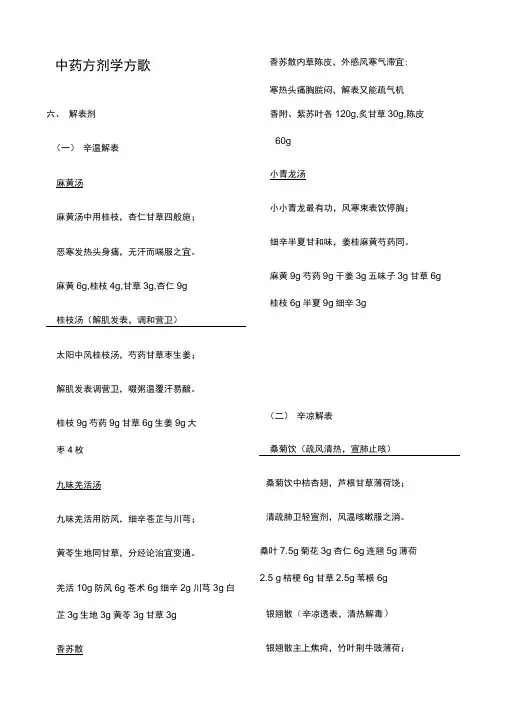

中药方剂学方歌香苏散内草陈皮,外感风寒气滞宜;寒热头痛胸脘闷,解表又能疏气机六、解表剂(一)辛温解表麻黄汤麻黄汤中用桂枝,杏仁甘草四般施;恶寒发热头身痛,无汗而喘服之宜。

麻黄6g,桂枝4g,甘草3g,杏仁9g桂枝汤(解肌发表,调和营卫)太阳中风桂枝汤,芍药甘草枣生姜;解肌发表调营卫,啜粥温覆汗易酿。

桂枝9g芍药9g甘草6g生姜9g大枣4枚九味羌活汤九味羌活用防风,细辛苍芷与川芎;黄苓生地同甘草,分经论治宜变通。

羌活10g防风6g苍术6g细辛2g川芎3g白芷3g生地3g黄苓3g甘草3g香苏散香附、紫苏叶各120g,炙甘草30g,陈皮60g小青龙汤小小青龙最有功,风寒束表饮停胸;细辛半夏甘和味,姜桂麻黄芍药同。

麻黄9g芍药9g干姜3g五味子3g甘草6g 桂枝6g半夏9g细辛3g(二)辛凉解表桑菊饮(疏风清热,宣肺止咳)桑菊饮中桔杏翘,芦根甘草薄荷饶;清疏肺卫轻宣剂,风温咳嗽服之消。

桑叶7.5g菊花3g杏仁6g连翘5g薄荷2.5 g桔梗6g甘草2.5g苇根6g银翘散(辛凉透表,清热解毒)银翘散主上焦疴,竹叶荆牛豉薄荷;甘桔芦根凉解法,轻宣温热煮无过。

连翘9g银花9g苦桔梗6g薄荷6g竹叶4g甘草5g荆芥穗5g牛蒡子9g麻黄杏仁甘草石膏汤(辛凉宣泄,清肺平喘)伤寒麻杏石甘汤,汗出而喘法度良;辛凉疏泄能清肺,定喘除烦效力彰。

麻黄5g杏仁9g 甘草6g石膏18g柴葛解肌汤柴葛解肌芷桔羌,膏苓芍草枣生姜;恶寒渐轻热增重,解肌清热此方良。

柴胡6g,干葛9g,甘草3g,黄苓6g,羌活3g,白芷3g,芍药6g,桔梗3g升麻葛根汤阎氏升麻葛根汤,芍药甘草合成方;麻疹初期出不透,解肌透疹此方良。

升麻3g,葛根3g,芍药6g,甘草3g各等份(三)扶正解表败毒散人参败毒草苓芎,羌独柴前枳桔同;瘟疫伤寒并痢疾,扶正驱邪有奇功。

羌活独活柴胡前胡前胡枳壳茯苓荆芥防风桔梗川芎各5g甘草3g再造散再造散用参芪甘,桂附羌防芎芍含;细辛煨姜大枣入,阳虚无汗法当谙。

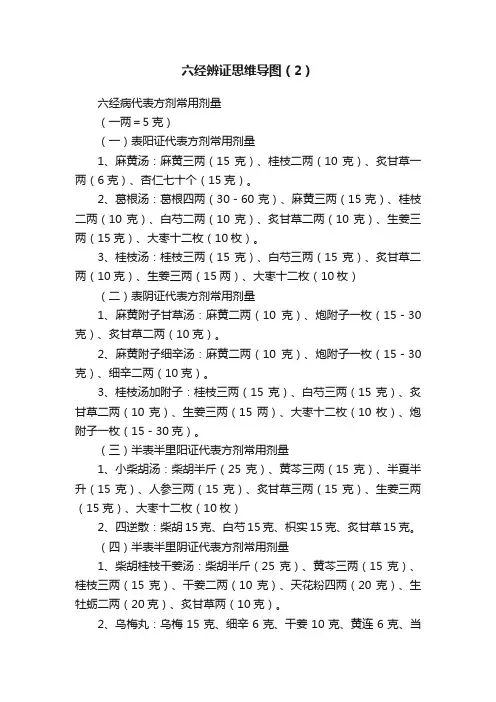

六经辨证思维导图(2)六经病代表方剂常用剂量(一两=5克)(一)表阳证代表方剂常用剂量1、麻黄汤:麻黄三两(15克)、桂枝二两(10克)、炙甘草一两(6克)、杏仁七十个(15克)。

2、葛根汤:葛根四两(30-60克)、麻黄三两(15克)、桂枝二两(10克)、白芍二两(10克)、炙甘草二两(10克)、生姜三两(15克)、大枣十二枚(10枚)。

3、桂枝汤:桂枝三两(15克)、白芍三两(15克)、炙甘草二两(10克)、生姜三两(15两)、大枣十二枚(10枚)(二)表阴证代表方剂常用剂量1、麻黄附子甘草汤:麻黄二两(10克)、炮附子一枚(15-30克)、炙甘草二两(10克)。

2、麻黄附子细辛汤:麻黄二两(10克)、炮附子一枚(15-30克)、细辛二两(10克)。

3、桂枝汤加附子:桂枝三两(15克)、白芍三两(15克)、炙甘草二两(10克)、生姜三两(15两)、大枣十二枚(10枚)、炮附子一枚(15-30克)。

(三)半表半里阳证代表方剂常用剂量1、小柴胡汤:柴胡半斤(25克)、黄芩三两(15克)、半夏半升(15克)、人参三两(15克)、炙甘草三两(15克)、生姜三两(15克)、大枣十二枚(10枚)2、四逆散:柴胡15克、白芍15克、枳实15克、炙甘草15克。

(四)半表半里阴证代表方剂常用剂量1、柴胡桂枝干姜汤:柴胡半斤(25克)、黄芩三两(15克)、桂枝三两(15克)、干姜二两(10克)、天花粉四两(20克)、生牡蛎二两(20克)、炙甘草两(10克)。

2、乌梅丸:乌梅15克、细辛6克、干姜10克、黄连6克、当归10克、炮附子15-30克、川椒10克、桂枝10克、人参10克、黄柏6克。

3、半夏泻心汤:半夏半升(20克)、黄芩三两(15克)、人参三两(15克)、炙甘草三两(15克)、干姜三两(15克)、大枣十二枚(10枚)、黄连一两(6克)4、甘草泻心汤:炙甘草三两(20克)、半夏半升(15克)、黄芩三两(15克)、人参三两(15克)、干姜三两(15克)、大枣十二枚(10枚)、黄连一两(6克)5、生姜泻心汤:生姜20克、半夏半升(15克)、黄芩三两(15克)、人参三两(15克)、炙甘草三两(15克)、干姜一两(15克)、大枣十二枚(10枚)、黄连一两(6克)(五)里阳证代表方剂常用剂量1、白虎汤:知母六两(30克)、石膏一斤(60-90克)、炙甘草二两(10克)、粳米六合(30克)。

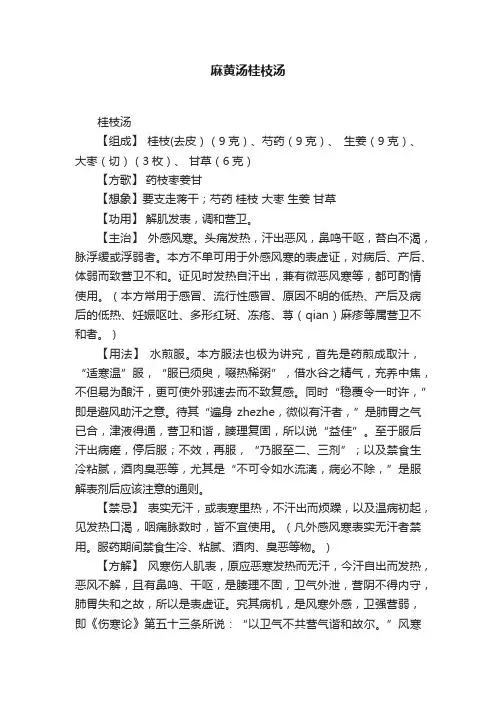

麻黄汤桂枝汤桂枝汤【组成】桂枝(去皮)(9克)、芍药(9克)、生姜(9克)、大枣(切)(3枚)、甘草(6克)【方歌】药枝枣姜甘【想象】要支走蒋干;芍药桂枝大枣生姜甘草【功用】解肌发表,调和营卫。

【主治】外感风寒。

头痛发热,汗出恶风,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱者。

本方不单可用于外感风寒的表虚证,对病后、产后、体弱而致营卫不和。

证见时发热自汗出,兼有微恶风寒等,都可酌情使用。

(本方常用于感冒、流行性感冒、原因不明的低热、产后及病后的低热、妊娠呕吐、多形红斑、冻疮、荨(qian)麻疹等属营卫不和者。

)【用法】水煎服。

本方服法也极为讲究,首先是药煎成取汁,“适寒温”服,“服已须臾,啜热稀粥”,借水谷之精气,充养中焦,不但易为酿汗,更可使外邪速去而不致复感。

同时“稳覆令一时许,”即是避风助汗之意。

待其“遍身zhezhe,微似有汗者,”是肺胃之气已合,津液得通,营卫和谐,腠理复固,所以说“益佳”。

至于服后汗出病瘥,停后服;不效,再服,“乃服至二、三剂”;以及禁食生冷粘腻,酒肉臭恶等,尤其是“不可令如水流漓,病必不除,”是服解表剂后应该注意的通则。

【禁忌】表实无汗,或表寒里热,不汗出而烦躁,以及温病初起,见发热口渴,咽痛脉数时,皆不宜使用。

(凡外感风寒表实无汗者禁用。

服药期间禁食生冷、粘腻、酒肉、臭恶等物。

)【方解】风寒伤人肌表,原应恶寒发热而无汗,今汗自出而发热,恶风不解,且有鼻鸣、干呕,是腠理不固,卫气外泄,营阴不得内守,肺胃失和之故,所以是表虚证。

究其病机,是风寒外感,卫强营弱,即《伤寒论》第五十三条所说:“以卫气不共营气谐和故尔。

”风寒在表,当用辛温发散以解表,但本方证属表虚,腠理不固,且卫强营弱,所以既用桂枝为君药,解肌发表,散外感风寒,又用芍药为臣,益阴敛营。

桂、芍相合,一治卫强,一治营弱,合则调和营卫,是相须为用。

生姜辛温,既助桂枝解肌,又能暖胃止呕。

大枣甘平,既能益气补中,又能滋脾生津。

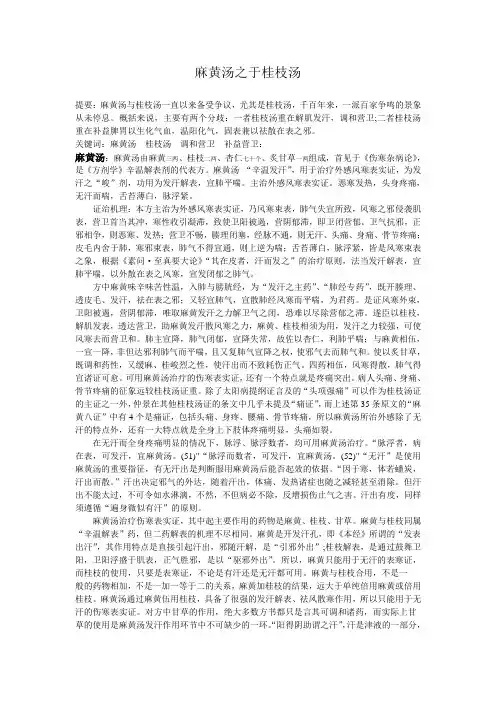

麻黄汤之于桂枝汤提要:麻黄汤与桂枝汤一直以来备受争议,尤其是桂枝汤,千百年来,一派百家争鸣的景象从未停息。

概括来说,主要有两个分歧:一者桂枝汤重在解肌发汗,调和营卫;二者桂枝汤重在补益脾胃以生化气血,温阳化气,固表兼以祛散在表之邪。

关键词:麻黄汤桂枝汤调和营卫补益营卫:麻黄汤:麻黄汤由麻黄三两、桂枝二两、杏仁七十个、炙甘草一两组成,首见于《伤寒杂病论》,是《方剂学》辛温解表剂的代表方。

麻黄汤“辛温发汗”,用于治疗外感风寒表实证,为发汗之“峻”剂,功用为发汗解表,宣肺平喘。

主治外感风寒表实证。

恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。

证治机理:本方主治为外感风寒表实证,乃风寒束表,肺气失宣所致,风寒之邪侵袭肌表,营卫首当其冲,寒性收引凝滞,致使卫阳被遏,营阴郁滞,即卫闭营郁。

卫气抗邪,正邪相争,则恶寒、发热;营卫不畅,腠理闭塞,经脉不通,则无汗、头痛、身痛、骨节疼痛;皮毛内舍于肺,寒邪束表,肺气不得宣通,则上逆为喘;舌苔薄白,脉浮紧,皆是风寒束表之象,根据《素问·至真要大论》“其在皮者,汗而发之”的治疗原则,法当发汗解表,宣肺平喘,以外散在表之风寒,宣发闭郁之肺气。

方中麻黄味辛味苦性温,入肺与膀胱经,为“发汗之主药”、“肺经专药”,既开腠理、透皮毛、发汗,祛在表之邪;又轻宣肺气,宣散肺经风寒而平喘,为君药。

是证风寒外束,卫阳被遏,营阴郁滞,唯取麻黄发汗之力解卫气之闭,恐难以尽除营郁之滞。

遂臣以桂枝,解肌发表,透达营卫,助麻黄发汗散风寒之力,麻黄、桂枝相须为用,发汗之力较强,可使风寒去而营卫和。

肺主宣降,肺气闭郁,宣降失常,故佐以杏仁,利肺平喘;与麻黄相伍,一宣一降,非但达邪利肺气而平喘,且又复肺气宣降之权,使邪气去而肺气和。

使以炙甘草,既调和药性,又缓麻、桂峻烈之性,使汗出而不致耗伤正气。

四药相伍,风寒得散,肺气得宣诸证可愈。

可用麻黄汤治疗的伤寒表实证,还有一个特点就是疼痛突出。

病人头痛、身痛、骨节疼痛的征象远较桂枝汤证重。

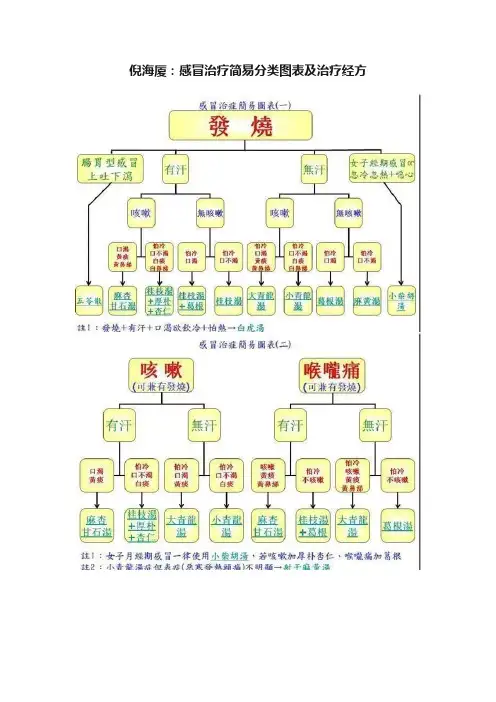

倪海厦:感冒治疗简易分类图表及治疗经方桂枝汤:桂枝9克、白芍9克、炙甘草6克、生姜切片9克、大枣6克。

桂枝汤使用时机:有汗,怕冷,头痛,有点发烧,肌肉有些酸痛。

桂枝汤煮法及注意事项:以上五味药,用七碗水煮成三碗、每次温服一碗,服完药可再喝一碗热稀饭,以帮助药力。

喝完药后以全身微微出汗为最佳,切记不可使病人流太多汗,汗出后须擦干,避免吹风受凉。

若微出汗后,病状消失,则可以停药不用再服,否则可视情况服第二碗等;桂枝汤加葛根:桂枝汤再加入葛根10克,用法同桂枝汤。

一般用于有热。

桂枝汤加厚朴、杏仁:桂枝汤再加入厚朴9克、北杏仁9克,用法同桂枝汤。

主止咳。

麻黄汤:麻黄9克、桂枝6克、炙甘草3克、杏仁12克。

麻黄汤使用时机:头痛、全身关节痛、发高烧、无汗非常怕冷。

麻黄汤煮法及注意事项:以上四味药以水九碗,先煮麻黄等水量减少二碗,捞去浮在上层的白沫,再放入其他药材,煮成三碗、去滓,每次温服一碗、汗出停后服。

葛根汤:葛根10克、麻黄9克、生姜切片10克、桂枝6克、芍药6克、炙甘草6克、大枣擘(用手掰开) 12枚。

葛根汤使用时机:项强,头痛,发热,怕冷,无汗,喉咙痛。

注意:有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱来取代麻黄。

小柴胡汤:柴胡24克、黄芩9克、人参9克、半夏9克、炙甘草9克、生姜3片9克、大枣擘12枚。

小柴胡汤使用时机:寒热往来,有恶心情况,或者女性月经期间的感冒。

五苓散:猪苓9克、泽泻15克、白术9克、茯苓9克、桂枝6克。

五苓散使用时机:发烧,头痛,口渴欲饮水,但一喝就吐,或有(拉肚子)水泻。

麻杏甘石汤:麻黄12克、杏仁9克、炙甘草6克、石膏,打碎用棉袋装,24克。

麻杏甘石汤使用时机:有汗,咳嗽不止,痰出黄粘,胃口尚可。

小青龙汤:麻黄9克、桂枝9克、白芍9克、炙甘草9克、干姜9克、细辛6克、半夏9克、五味子9克。

小青龙汤使用时机:怕冷、无汗,发烧,咳嗽重,出白痰,口不渴,身体痛,没有胃口。

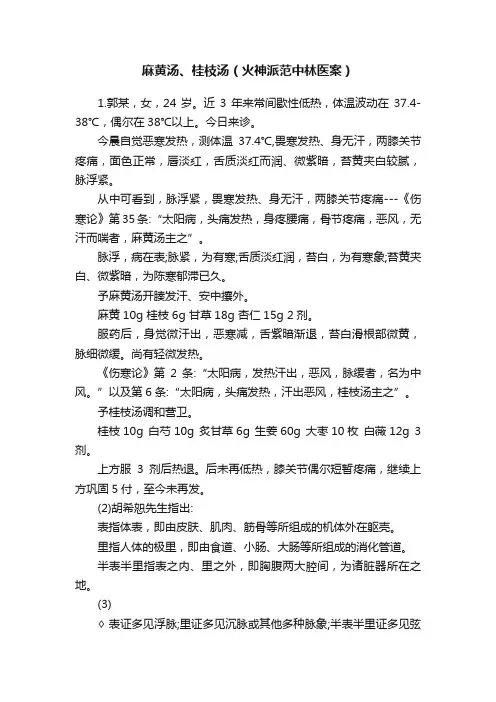

麻黄汤、桂枝汤(火神派范中林医案)1.郭某,女,24岁。

近3年来常间歇性低热,体温波动在37.4-38℃,偶尔在38℃以上。

今日来诊。

今晨自觉恶寒发热,测体温37.4℃,畏寒发热、身无汗,两膝关节疼痛,面色正常,唇淡红,舌质淡红而润、微紫暗,苔黄夹白较腻,脉浮紧。

从中可看到,脉浮紧,畏寒发热、身无汗,两膝关节疼痛---《伤寒论》第35条:“太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之”。

脉浮,病在表;脉紧,为有寒;舌质淡红润,苔白,为有寒象;苔黄夹白、微紫暗,为陈寒郁滞已久。

予麻黄汤开腠发汗、安中攘外。

麻黄10g 桂枝6g 甘草18g 杏仁15g 2剂。

服药后,身觉微汗出,恶寒减,舌紫暗渐退,苔白滑根部微黄,脉细微缓。

尚有轻微发热。

《伤寒论》第2条:“太阳病,发热汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

”以及第6条:“太阳病,头痛发热,汗出恶风,桂枝汤主之”。

予桂枝汤调和营卫。

桂枝10g 白芍10g 炙甘草6g 生姜60g 大枣10枚白薇12g 3剂。

上方服3剂后热退。

后未再低热,膝关节偶尔短暂疼痛,继续上方巩固5付,至今未再发。

(2)胡希恕先生指出:表指体表,即由皮肤、肌肉、筋骨等所组成的机体外在躯壳。

里指人体的极里,即由食道、小肠、大肠等所组成的消化管道。

半表半里指表之内、里之外,即胸腹两大腔间,为诸脏器所在之地。

(3)♢表证多见浮脉;里证多见沉脉或其他多种脉象;半表半里证多见弦脉。

♢表证及半表半里证舌苔变化不明显;里证舌苔多有变化。

♢表证-发热恶寒同时并见;半表半里-寒热往来;里证-但热不寒、但寒不热。

(太阳病多恶寒发热。

阳明病多蒸蒸发热或潮热。

少阳病为往来寒热。

少阴病发热有寒化热化之别,还有兼证及阳气渐复发热之异。

厥阴病发热主要在阴阳胜复过程中,有正胜于邪及阳复太过发热等不同。

唯有太阴为至阴,所谓“两阴相合,无热可发”)♢表证以头身疼痛,鼻塞或喷嚏为常见症状,内脏证候不明显;半表半里证以胸胁苦满、口苦、咽干为特有表现;里证以内脏证候,如咳喘、心悸、腹痛、呕泻为主症。

麻黄桂枝汤裴正学1.麻黄桂枝汤麻黄汤、桂枝汤是张仲景《伤寒论》之名方,《伤寒论》曰:“ 太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

” 《伤寒论》曰:“ 太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之”。

裴老将麻黄汤、桂枝汤合方,再加上川芎、白芷、细辛、羌活、独活、防风,取名为麻黄桂枝汤,用以发表散寒,温经止痛。

用于治疗外感风寒之头痛、鼻炎、上呼吸道感染、湿疹、疱疹、肾炎等均取得满意疗效。

2.临床应用1)上呼吸道感染案王某,女,24 岁,因咳嗽,头痛发热就诊。

体温39℃,浑身酸困无力,恶寒流涕,咽部充血,舌质红,苔白,脉浮数。

诊断:上呼吸道感染。

中医辨证:风寒犯肺,肺失宣降。

治则:辛温解表,宣肺止咳。

处方:麻黄桂枝汤加止嗽散、五味消毒饮。

药物组成:麻黄10 g,桂枝 10 g,杏仁 10 g,生石膏 30 g,生甘草 6 g,川芎 6 g,白芷 6 g,羌活 10 g,独活 10 g,细辛 3 g,防风 10 g,白术 10 g,生姜 6g,大枣 4 枚,桔梗 20 g,紫菀 10 g,百部 10 g,陈皮 6g,金银花15 g,连翘 15g。

水煎分服,1 剂 /日。

患者服药 7 剂后烧退,咳嗽头痛好转。

但仍自觉咽干,干咳,原方去金银花、连翘,加元参10 g、生地黄 10 g、麦门冬10 g、浙贝母 10 g。

继服 7 剂痊愈。

按):麻黄桂枝汤之适应证是普通上感、流感以及由此激发之支气管炎和肺部感染。

实验研究表明,麻黄桂枝汤加减可抑制病毒生长,麻黄含有麻黄碱,能缓解支气管平滑肌痉挛,麻黄油能促进汗腺分泌。

中医传统的风寒多属上呼吸病毒感染,传统的风热多属上呼吸道病毒及细菌之混合感染。

2)神经性头痛案李某,男,32 岁,头痛半年伴眩晕 2 个月。

患者前额及两侧太阳穴处疼痛明显,每遇紧张或天气变化时疼痛加重,舌质红,苔黄,脉浮紧。

方剂学方剂对比(XXX)1、麻黄汤和桂枝汤同:麻黄汤与桂枝汤同属辛温解表方剂,都可用治外感风寒表证。

异:麻黄汤中麻、桂并用,佐以杏仁,发汗散寒力强,又能宣肺平喘,为XXX发汗之重剂,适用于外感风寒,恶寒发热,无汗而喘之表实证。

桂枝汤中桂、芍并用,佐以姜枣,发汗解表之力逊于麻黄汤,但有调和营卫之功,为辛温解表之和剂,适用于外感风寒,发热有汗而恶风之表虚证。

2、桑菊饮和银翘散相同点---组成:连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根功用:辛凉解表,清热解毒,宣肺止咳主治:外感风热表证不同点--桑菊饮:配有桑叶、菊花、杏仁。

辛凉解表,清热解毒之力较弱,但长于宣肺止咳,属辛凉轻剂。

宜用于感受温热病邪较轻,邪偏重在肺络,以咳为主,身热不甚、口微渴者。

银翘散:配有银花、竹叶、牛蒡子、荆芥、淡豆豉。

辛凉解表,清热解毒力较强,但宣肺止咳力较弱,为辛凉剂。

宜用于外感风热重证,邪偏于卫表。

发热、口渴较重,或伴咽痛者。

3、大承气汤、小承气汤和调味承气汤(均用大黄泻热通便)大承气汤:硝、黄并用,并加枳、朴,且大黄后下,泻下与行气并重,为峻下之剂,主治痞、满、燥实俱备之阳明腑实重证。

小承气汤:不消芒硝,枳、朴用量轻,且大黄与二药同煎,为轻下之剂,主治痞、满、实而燥不明明之阳明腑实轻证。

调胃承气汤:不用枳、朴,硝、黄并用,且大黄与甘草同煎,为缓下之剂,主治燥、实同见,而无痞、满之阳明腑实轻证。

4、黄龙汤和新加黄龙汤相同点:均属攻补兼施剂(泻下热结与补益气血兼顾)。

不同点:黄龙汤以大承气汤峻下热结,配伍补益气血之品,重在急下存阴,兼顾气血之虚;主治热结里实较重,而兼气血不足者。

新加黄龙汤于黄龙汤中去枳实、厚朴、桔梗、大枣,加入生地、玄参、麦冬、海参等滋阴增液之品,缓下热结之中,兼以益气滋阴,且重在滋阴增液以润燥通便;主治阳明腑实较轻,而阴液亏虚较重者。

5、蒿芩清胆汤和小柴胡汤蒿芩清胆汤与小柴胡汤均有和解少阳之功,以治邪犯少阳之寒热往来,胸胁不适等。

6 桂枝麻黄各半汤桂枝麻黄各半汤(方组、临证参考用量)桂枝6g 芍药3g 生姜3g 炙甘草3g 麻黄3g 杏仁3g 大枣4g上7味,以水1000ml,先煮麻黄一二沸,去上沫,再人其他药味,煮取360ml,去滓,温服120ml。

(功效}疏达肌腠,轻解表邪,调和营卫。

(主治}主证:发热恶寒,热多寒少,一日二三发,无汗,形如疟。

副证:或面赤,身痒,或烦躁,口渴,脉浮而不甚紧,苔薄白。

(临证加减}l.本方加党参、生黄芪治风寒表证发热恶寒,一日二三度如疟状,不能得小汗出,素体虚者。

2。

本方加防风、地肤子、川芎、苍耳子治荨麻疹剧痒,遇寒加重者。

3.本方加川乌、防风治面部瘙痒之风寒袭表,卫阳郁遏者。

4.桂麻各半汤加味治疗老年性皮肤瘙痒症:基本方为桂枝、杏仁各5g,麻黄、炙甘草各3g,赤芍、大枣各lOg,生姜3片。

瘙痒剧烈,皮肤粗糙肥厚加威灵仙6g,苍耳子5g;气血亏加黄芪、当归各lOg,鸡血藤15g;阴虚加热地、麦冬、制首乌各lOg;夜卧不宁加合欢花lOg,夜交藤15g,灵磁石20g(先煎)。

5.桂枝麻黄各半汤治疗急性荨麻疹:基本方为桂枝、麻黄、白芍、杏仁、生姜、太枣、甘草。

风寒偏盛者,加防风、川芎、苍耳;风热偏盛者,加银花、连翘、蝉蜕、石膏;挟湿热者,加土茯苓、赤小豆、白藓皮。

桂枝二麻黄一汤(方组、临证参考用量)桂枝6g 芍药3g 麻黄2g 生姜2g 杏仁3g 炙甘草3g 大枣5枚上7味,以水1000ml,先煮麻黄一二沸,去上沫,再下诸药,煮取400ml,去滓,温服200ml,日再服。

(功效)调和营卫,微发其汗。

(主治)服桂枝汤表不解,大汗出,寒热如疟,一日再发者。

(临证加减]1.本方加芦根、石斛治外感已汗,口干舌无津者.2.本方加常山治外感后如疟状者.3。

本方加防风、地肤子治顽固性荨麻疹有良效。

4.桂枝二麻黄一汤的异病通用:本方非独治太阳病,凡病机属于寒凝气滞,血脉凝泣,发为痹厥;饮邪内聚,肺失宣肃,发为肿喘,三气浸淫,筋骨不利,发为痹证者,与本方药理相合,均可通用。

《伤寒论》寒热错杂下利证麻黄升麻汤证——附思维导图伤寒论第357条原文伤寒六七日,大下后,寸脉沉而迟,手足厥逆,下部脉不至,喉咽不利,唾脓血,泄利不止者,为难治,麻黄升麻汤主之。

(357) 麻黄二两半(去节)升麻一两一分当归一两一分知母十八铢黄芩十八铢萎蕤十八铢(一作菖蒲)芍药六铢天门冬六铢(去心)桂枝六铢(去皮)茯苓六铢甘草六铢(炙)石膏六铢(碎,绵裹)白术六铢干姜六铢上十四味,以水一斗,先煮麻黄一两沸,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,分温三服。

相去如炊三斗米顷令尽,汗出愈。

这段主讲:论上热下寒,正虚阳郁的证治。

讲解:伤寒六七日,正是一个周节律已经结束,又经苦寒攻下,于是就使病情发生了新的变化。

寸脉沉而迟,当是邪陷于里,阳郁不伸的反映。

手足厥冷则是阳气内郁,不能外达四肢所致。

邪陷胸中,郁而化热,热盛于上,灼伤津液,则咽喉不利,灼伤肺络,故唾脓血。

大下后,阳气受损,阳气不足以下达,则下部脉不至,也就是尺脉不至,或足部趺阳脉与太溪脉不至。

脾寒气陷,则泄利不止。

此证阳郁不伸,上热下寒,寒热错杂,虚实兼见,单治寒则遗其热,单治热则碍其寒,补虚则助其实,泻实则碍其虚,故称“难治”。

治以麻黄升麻汤发越郁阳,清上温下,滋阴和阳。

治法发越郁阳,清上温下。

方剂麻黄升麻汤。

方义本方以麻黄、升麻发越内陷之邪,升举下陷之阳气,使郁阳得伸,邪能外达。

当归、芍药养血和阴,亦能制约麻黄升散发越太过之弊。

知母、黄芩、葳蕤、天冬、石膏清肺滋阴解毒,以除上热。

桂枝、茯苓、白术、干姜、甘草温阳健脾,以除下寒。

诸药相合,散、补、清温于一体,以发越郁阳、滋阴和阳、清上温下之功效。

方中药味虽多,但重点突出,剂量虽小,但主次分明。

可谓制方有序,配合恰当,仍是有制之师。

本方以发越内陷之邪为主,药后以汗出邪去,阳气得伸而解,故方后注曰:“汗出愈”。

《伤寒论》寒热并用,攻补兼施的组方成就颇高,但每一个方剂都有其特点。

如半夏泻心汤,寒热并用,攻补兼施,偏于和中消痞;干姜黄芩黄连人参汤,寒热并用,攻补兼施,偏于清热降逆;乌梅丸,寒热并用,攻补兼施,偏于酸收驱蛔;麻黄升麻汤,寒热并用,攻补兼施,偏于发越郁阳。

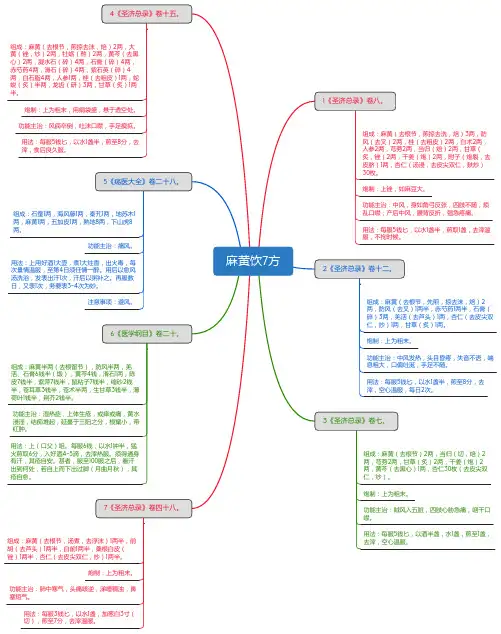

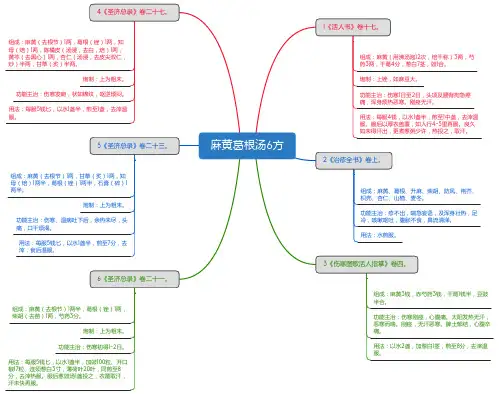

麻黄桂枝汤6方1《三因》卷九。

组成:麻黄(去节,汤浸,焙干)3分,桂心3

分,白芍药3分,细辛(去苗)3分,干姜(炮)

3分,甘草(炙)3分,半夏(汤洗7次)半两,

香附(炒去毛)半两。

炮制:上为锉散。

功能主治:外因心痛,恶寒发热,内攻五脏,拘

急不得转动。

用法:每服4大钱,水1盏半,加生姜5片,煎7

分,去滓,食前服。

大便秘,入大黄如博棋大2

枚,煎。

2《普济方》卷一四七引《保生回车论》。

组成:麻黄2两(去根节),桂枝1两,葛根3

两,芍药3两,甘草1两(炙紫色)。

炮制:上为粗末。

功能主治:伤寒。

用法:每服4钱,以水1盏半,加生姜5片,大枣2

枚,同煎至7分,去滓温服,日3服,夜1服。

3《医方类聚》卷五十三引《神巧万全

方》。

组成:麻黄1两(去根节),桂枝1两,赤芍药1

两,甘草半两(炙微赤,锉),杏仁1两(汤浸,

去皮尖双仁,麸炒微黄)。

炮制:上为末。

功能主治:太阳病脉浮紧,无汗,发热身痛,8-

9日不解,表证仍在,复发汗,服汤已微除,其

人发烦目瞑,剧者必衄。

又大汗后似疟者。

用法:每服4钱,以水1中盏,加生姜半分,大枣

3枚,煎至5分,去滓热服,不拘时候。

4《保命集》卷中。

组成:麻黄1两(去节),甘草3钱(炙),桃仁

30个(去皮尖),黄芩5钱,桂枝3钱。

炮制:上为细末。

功能主治:疟病,头痛项强,脉浮,恶风无汗,

发于夜间者。

用法:每服半两,水1盏半,煎至1盏,温服,迎

发而服。

5《痘疹仁端录》卷十三。

组成:麻黄、桂枝、赤芍、杏仁、甘草、当归、

牛蒡、黄连、黄芩、川芎、蝉蜕、蚕蜕。

功能主治:痘疹,身痒咳嗽。

用法:水煎服。

6《幼幼集成》卷三。

组成:净麻黄2钱,柳枝1钱2分,桂枝1钱2分,

片黄芩1钱,光桃仁15粒,炙甘草1钱,大生地1

钱,鲜红花5分,葱白1茎。

功能主治:夜疟,血分有邪。

用法:水煎,热服。