1.3《人类与环境》课件(湘教版选修6)

- 格式:ppt

- 大小:2.12 MB

- 文档页数:10

第三节人类与环境教学建议本节知识主要让学生理解人类与自然环境的关系、人类对自然态度的演变以及实现人类与环境关系和谐的途径。

本部分内容比较抽象,对于人类与自然环境的相互作用的教学,教师可以运用人类与自然环境之间的关系示意图的形式对知识进行讲解。

对于其他两部分的内容,教师可以结合具体的实例进行讲解。

参考资料建立人与环境和谐关系的基本对策第一,以提高人的素质为核心。

要不断增强全民族的环境保护意识,在全社会形成爱护环境、保护环境的良好风尚。

加强对全体公民的节约教育,养成节约意识、环保意识,促成“节约光荣,浪费可耻”的社会风尚。

不顾自然资和生态环境承载力有限性的消费主义浪潮,是破坏人与环境和谐关系的主要根。

在消费中,要理智消费,节制消费,不盲目攀比,消费至上。

第二,以科学技术为手段。

要实现人与环境和谐,做到生产发展、生活富裕、生态良好,必须走循环经济的发展道路。

世界发展的潮流和我国的国情都要求我们以循环经济模式替代传统的经济发展模式。

这种经济模式基本上不产生或很少产生废弃物,是以清洁生产、循环经济、生态经济为特征的绿色生产,真正做到科技含量高、经济效益好、资消耗低、环境污染少、人力资优势得到充分发挥的新型工业化道路。

第三,进行制度创新,重新构建干部政绩考核体系。

我国工业化进程中出现的各种资环境问题,有一定的客观因素,但还有一个不可回避的重要原因就是各级政府的行为取向,有些地方政府和领导人,片面追求经济增长的政绩观,造成了各种资环境问题。

为此我们必须树立全新的政绩观,构建科学合理的干部政绩考核评价标准,注重以人为本的全面发展,注重人与环境的和谐,实现人口、资、环境的协调发展,注重经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的整体推进。

第四,政府引导,让自然有充分的时间、空间进行生态再生。

与生态文明和生态经济的理念相适应,政府应推动绿色生态分析规划和评价方法,将环境污染情况纳入成本计算,建立和谐社会的绿色国民经济核算体系。

第三节人类与环境教学建议本节知识主要让学生理解人类与自然环境的关系、人类对自然态度的演变以及实现人类与环境关系和谐的途径。

本部分内容比较抽象,对于人类与自然环境的相互作用的教学,教师可以运用人类与自然环境之间的关系示意图的形式对知识进行讲解。

对于其他两部分的内容,教师可以结合具体的实例进行讲解。

参考资料建立人与环境和谐关系的基本对策第一,以提高人的素质为核心。

要不断增强全民族的环境保护意识,在全社会形成爱护环境、保护环境的良好风尚。

加强对全体公民的节约教育,养成节约意识、环保意识,促成“节约光荣,浪费可耻”的社会风尚。

不顾自然资和生态环境承载力有限性的消费主义浪潮,是破坏人与环境和谐关系的主要根。

在消费中,要理智消费,节制消费,不盲目攀比,消费至上。

第二,以科学技术为手段。

要实现人与环境和谐,做到生产发展、生活富裕、生态良好,必须走循环经济的发展道路。

世界发展的潮流和我国的国情都要求我们以循环经济模式替代传统的经济发展模式。

这种经济模式基本上不产生或很少产生废弃物,是以清洁生产、循环经济、生态经济为特征的绿色生产,真正做到科技含量高、经济效益好、资消耗低、环境污染少、人力资优势得到充分发挥的新型工业化道路。

第三,进行制度创新,重新构建干部政绩考核体系。

我国工业化进程中出现的各种资环境问题,有一定的客观因素,但还有一个不可回避的重要原因就是各级政府的行为取向,有些地方政府和领导人,片面追求经济增长的政绩观,造成了各种资环境问题。

为此我们必须树立全新的政绩观,构建科学合理的干部政绩考核评价标准,注重以人为本的全面发展,注重人与环境的和谐,实现人口、资、环境的协调发展,注重经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的整体推进。

第四,政府引导,让自然有充分的时间、空间进行生态再生。

与生态文明和生态经济的理念相适应,政府应推动绿色生态分析规划和评价方法,将环境污染情况纳入成本计算,建立和谐社会的绿色国民经济核算体系。

第三节人类与环境教学建议本节知识主要让学生理解人类与自然环境的关系、人类对自然态度的演变以及实现人类与环境关系和谐的途径。

本部分内容比较抽象,对于人类与自然环境的相互作用的教学,教师可以运用人类与自然环境之间的关系示意图的形式对知识进行讲解。

对于其他两部分的内容,教师可以结合具体的实例进行讲解。

参考资料建立人与环境和谐关系的基本对策第一,以提高人的素质为核心。

要不断增强全民族的环境保护意识,在全社会形成爱护环境、保护环境的良好风尚。

加强对全体公民的节约教育,养成节约意识、环保意识,促成“节约光荣,浪费可耻”的社会风尚。

不顾自然资和生态环境承载力有限性的消费主义浪潮,是破坏人与环境和谐关系的主要根。

在消费中,要理智消费,节制消费,不盲目攀比,消费至上。

第二,以科学技术为手段。

要实现人与环境和谐,做到生产发展、生活富裕、生态良好,必须走循环经济的发展道路。

世界发展的潮流和我国的国情都要求我们以循环经济模式替代传统的经济发展模式。

这种经济模式基本上不产生或很少产生废弃物,是以清洁生产、循环经济、生态经济为特征的绿色生产,真正做到科技含量高、经济效益好、资消耗低、环境污染少、人力资优势得到充分发挥的新型工业化道路。

第三,进行制度创新,重新构建干部政绩考核体系。

我国工业化进程中出现的各种资环境问题,有一定的客观因素,但还有一个不可回避的重要原因就是各级政府的行为取向,有些地方政府和领导人,片面追求经济增长的政绩观,造成了各种资环境问题。

为此我们必须树立全新的政绩观,构建科学合理的干部政绩考核评价标准,注重以人为本的全面发展,注重人与环境的和谐,实现人口、资、环境的协调发展,注重经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的整体推进。

第四,政府引导,让自然有充分的时间、空间进行生态再生。

与生态文明和生态经济的理念相适应,政府应推动绿色生态分析规划和评价方法,将环境污染情况纳入成本计算,建立和谐社会的绿色国民经济核算体系。

人类与环境-湘教版选修六环境保护教案一、教学目标1.了解环境保护的重要性和必要性,增强环保意识。

2.理解人类活动对环境的影响,掌握环境污染的类型和对策。

3.学会使用科学方法和技术保护环境。

二、教学重点1.环境污染的类型和对策。

2.如何使用科学方法和技术保护环境。

三、教学难点1.环境问题的复杂性。

2.环保意识的培养。

四、教学方法1.案例教学法。

2.课堂讨论法。

3.走出课堂实地考察法。

五、教学过程5.1 引入1.通过展示环境污染的图片或视频,让学生感受到环境污染的严重性。

2.引导学生思考:环境污染对我们的生活有哪些影响?5.2 讲解1.讲解环境污染的类型和对策。

2.讲解如何使用科学方法和技术保护环境。

5.3 案例分析1.列出几个环境污染的案例,并引导学生分析环境污染的原因和对策。

2.分组讨论,让学生自己设计解决方案,并在课上进行展示。

5.4 实地考察1.安排学生到当地的环保组织或环保站实地考察。

2.让学生亲身体验环保组织的工作内容,加深对环保工作的理解和认识。

5.5 总结1.通过课堂讨论或小组讨论,总结本节课的内容,并做出相应的思考和反思。

2.作业:让学生撰写一篇关于环境保护的长篇文章,表达自己对环境保护的认识和对策。

六、教学评价1.通过课堂表现和作业完成情况来评价学生的掌握程度。

2.鼓励学生多参加环保志愿活动,并评价其在活动中的表现。

七、教学资源1.简报或文献资料。

2.图片、视频或PPT。

3.实地考察地点和相关人员。

八、教学建议1.引导学生把环保意识融入到日常生活中,享受环保用户体验。

2.鼓励学生做一些实际的环保工作,如帮助垃圾分类、节能减排等。

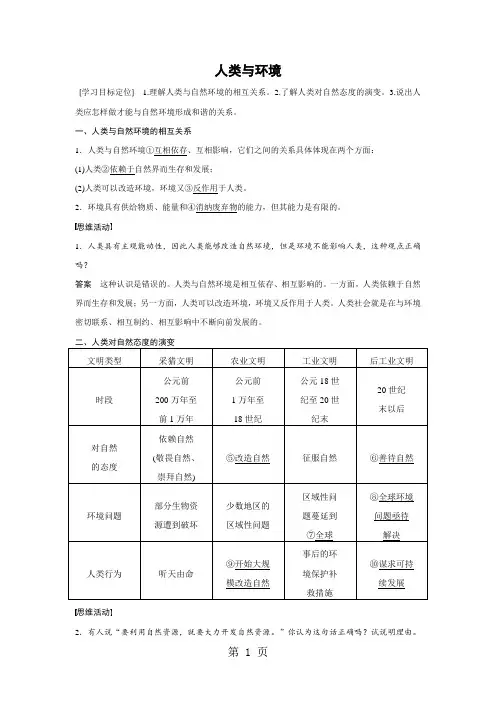

人类与环境[学习目标定位] 1.理解人类与自然环境的相互关系。

2.了解人类对自然态度的演变。

3.说出人类应怎样做才能与自然环境形成和谐的关系。

一、人类与自然环境的相互关系1.人类与自然环境①互相依存、互相影响,它们之间的关系具体体现在两个方面:(1)人类②依赖于自然界而生存和发展;(2)人类可以改造环境,环境又③反作用于人类。

2.环境具有供给物质、能量和④消纳废弃物的能力,但其能力是有限的。

思维活动1.人类具有主观能动性,因此人类能够改造自然环境,但是环境不能影响人类,这种观点正确吗?答案这种认识是错误的。

人类与自然环境是相互依存、相互影响的。

一方面,人类依赖于自然界而生存和发展;另一方面,人类可以改造环境,环境又反作用于人类。

人类社会就是在与环境密切联系、相互制约、相互影响中不断向前发展的。

思维活动2.有人说“要利用自然资源,就要大力开发自然资源。

”你认为这句话正确吗?试说明理由。

答案这种观点是片面的。

因为自然资源中有许多是非可再生资源,如果违背自然规律,无限度地开发资源,就会破坏生态平衡,给人类带来灾难。

三、人类与环境关系的和谐1.要实现人类与环境关系的和谐,必须做到⑪尊重与善待自然,关爱人类并尊重⑫个人,兼顾当代人与⑬后代人的利益。

2.对生态环境的保护,从⑭维护生态环境价值出发,要求人类必须尊重与善待自然。

3.保持人与自然关系和谐的基本行为规则是⑮关爱人类并尊重个人。

4.在对待环境问题方面,应该兼顾当代人与后代人的利益,对当代人与后代人的利益⑯予以同等的重视。

思维活动3.人类与环境的和谐就是要保护自然,不利用自然。

这种观点正确吗?答案这种认识是片面的。

人类与环境关系的和谐有两个核心,一是人类必须保护自然,使自然界能持续地具有产出能力,保证人类的生存;二是人类必须合理利用自然,兼顾当代人与后代人的利益。

人地关系的和谐并不是保守的、维持现状的,不是不去利用自然资源,而是应合理地去开发利用大自然。

2018版高中地理第一章环境与环境问题第3节人类与环境学案湘教版选修6编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018版高中地理第一章环境与环境问题第3节人类与环境学案湘教版选修6)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018版高中地理第一章环境与环境问题第3节人类与环境学案湘教版选修6的全部内容。

第三节人类与环境●课标要求举例说明人类与环境的相互关系,形成正确的环境伦理观。

●课标解读1.通过教材图示的解读让学生理解人类与环境的相互关系。

2.运用示意图让学生说明人类与环境的相互作用。

3.引导学生运用事例分析问题,形成正确的环境伦理观。

●新课导入建议2013年广西壮族自治区某县昔日一遇暴雨水土流失严重的荒山,经过人们的综合整治,变成了绿树覆盖、鸟语花香、令人向往的生态旅游胜地,实现了人与环境的和谐统一,以此导入新课.●教学流程设计错误!→错误!→错误!→错误!↓步骤8:先由学生自主总结本课时学习的主,要知识,然后对照【课,堂小结】以明确掌握已学的内容.安排学,生课下完成【课后知,能检测】。

←错误!←错误!←错误!←错误!课标解读重点难点1。

理解人类与自然环境的相互关系.2.了解人类对自然态度的演变。

3。

理解人类与环境的和谐,形成正确的环境伦理观.1。

举例说明人类与自然环境的相互关系。

(重点)2.形成正确的环境伦理观。

(难点)人类与自然环境的相互作用1.人类与自然环境的关系:互相依存、相互影响.2.人类与自然的关系体现:①人类的生存和发展依赖于自然环境。

②人类可以改造环境、环境又反作用于人类。

3.环境具有供给物质、能量和消纳废弃物的能力,但其能力是有限的。

第三节人类与环境教学建议本节知识主要让学生理解人类与自然环境的关系、人类对自然态度的演变以及实现人类与环境关系和谐的途径。

本部分内容比较抽象,对于人类与自然环境的相互作用的教学,教师可以运用人类与自然环境之间的关系示意图的形式对知识进行讲解。

对于其他两部分的内容,教师可以结合具体的实例进行讲解。

参考资料建立人与环境和谐关系的基本对策第一,以提高人的素质为核心。

要不断增强全民族的环境保护意识,在全社会形成爱护环境、保护环境的良好风尚。

加强对全体公民的节约教育,养成节约意识、环保意识,促成“节约光荣,浪费可耻”的社会风尚。

不顾自然资和生态环境承载力有限性的消费主义浪潮,是破坏人与环境和谐关系的主要根。

在消费中,要理智消费,节制消费,不盲目攀比,消费至上。

第二,以科学技术为手段。

要实现人与环境和谐,做到生产发展、生活富裕、生态良好,必须走循环经济的发展道路。

世界发展的潮流和我国的国情都要求我们以循环经济模式替代传统的经济发展模式。

这种经济模式基本上不产生或很少产生废弃物,是以清洁生产、循环经济、生态经济为特征的绿色生产,真正做到科技含量高、经济效益好、资消耗低、环境污染少、人力资优势得到充分发挥的新型工业化道路。

第三,进行制度创新,重新构建干部政绩考核体系。

我国工业化进程中出现的各种资环境问题,有一定的客观因素,但还有一个不可回避的重要原因就是各级政府的行为取向,有些地方政府和领导人,片面追求经济增长的政绩观,造成了各种资环境问题。

为此我们必须树立全新的政绩观,构建科学合理的干部政绩考核评价标准,注重以人为本的全面发展,注重人与环境的和谐,实现人口、资、环境的协调发展,注重经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的整体推进。

第四,政府引导,让自然有充分的时间、空间进行生态再生。

与生态文明和生态经济的理念相适应,政府应推动绿色生态分析规划和评价方法,将环境污染情况纳入成本计算,建立和谐社会的绿色国民经济核算体系。