2020年全国卷物理考纲

- 格式:docx

- 大小:29.28 KB

- 文档页数:8

2019-2020年高考课标实验版物理考试大纲与解读一、考试大纲:Ⅰ.考试性质普通高等学校招生全国统一考试(简称“高考”)是由合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生的成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

因此,高考应有较高的信度、效度、必要的区分度和适当的难度。

Ⅱ.考试内容根据普通高等学校对新生文化素质的要求,依据中华人民共和国教育部2003年颁布的《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中课程标准(实验)》,确定课程标准实验省区xx年高考理工类物理科考试内容。

考试内容包括知识和能力两个方面。

高考物理试题着重考查考生知识、能力和科学素养,注重理论联系实际,注重科学技术和社会、经济发展的联系,注意物理知识在生产、生活等方面的广泛应用,以有利于高校选拔新生,并有利于激发考生学习科学的兴趣,培养实事求是的态度,形成正确的价值观,促进“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”三维课程培养目标的实现。

一、考试的能力与要求高考物理在考查知识的同时,注重考查能力,并把对能力的考查放在首要位置。

通过考核知识及其运用来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与某种能力简单地对应起来。

目前,高考物理科要考核的能力主要包括以下几个方面:1.理解能力理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件,以及它们在简单情况下的应用;能够清楚认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表述);能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法;理解相关知识的区别和联系。

2.推理能力能够根据已知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结论或作出正确的判断,并能把推理过程正确地表达出来。

3.分析综合能力能够独立地对所遇的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出其中起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。

2020高考全国卷考纲深层解析与命题趋势预测高考重组卷典题卷预测卷命题理念:对比2018考纲2019考纲的变化以及高考总体命题思路、要求有以下几个方面:1、命题原则:由单一、孤立的知识点考查走向综合情境中的问题解决;用“真研究”考查“真素养”,关注思辨能力和创新能力发展。

注重考题的情境设置:用较长逻辑链的文字和图、表搭配,考查获取信息能力,试题素材紧密联系生产生活实际、科技发展前沿。

考题的设问反映学科本质、灵活、开放。

2、增加了“全面贯彻党的教育方针,落实构建德智体美劳全面培养教育体系的要求,以立德树人为鲜明导向,以促进素质教育发展为基本遵循,科学建构基于德智体美劳全面发展的高考评价体系”的论述。

3、增加了“根据普通高等学校对新生思想道德素养和科学文化素质的要求”,即突出“立德树人”和“创新意识”的要求。

4、从2018的“注意物理知识在生产、生活等方面的广泛应用”变为2019年的“注意物理知识在日常学习生活、生产劳动实践等方面的广泛应用,大力引导学生从“解题”向“解决问题”转变”,突出考查对知识应用性的考查,突出对社会热点事件、突出事件的考查,突出了对最新科学技术的考查。

5、强调“促进学生德智体美劳全面发展,教学中要浸透中华传统文化和民族文化。

6、命题趋势和要求:高考试卷的信息量(文字、图表)会适当加大;加强信息读取、模型建构能力的培养。

强化基础性、综合性、应用性、创新性的考查要求。

7、试题的情境要具有一定的问题性、真实性、探究性或开放性:通过学生在应对复杂现实情境,参与相应探究学习活动中的外在表现来考查物理学科核心素养。

因此,评价学生的物理学科核心素养,应尽量创设类型多样的、具有一定复杂程度的、开放性的真实情境作为试题的任务情境。

8、教师在备考备课过程中应该注意的几点:a、转变观念,基于物理核心素养设计教学的各个环节.b、教学注重从知识重现到知识重演.c、深度备课,挖掘逻辑关系,注重能力培养.d、以素养为导向精选习题绝密★启用前(精品内参)2020年高考全国卷理综(物理)(预测卷)适合学生考前强化适应性训练使用QQ:33509855注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

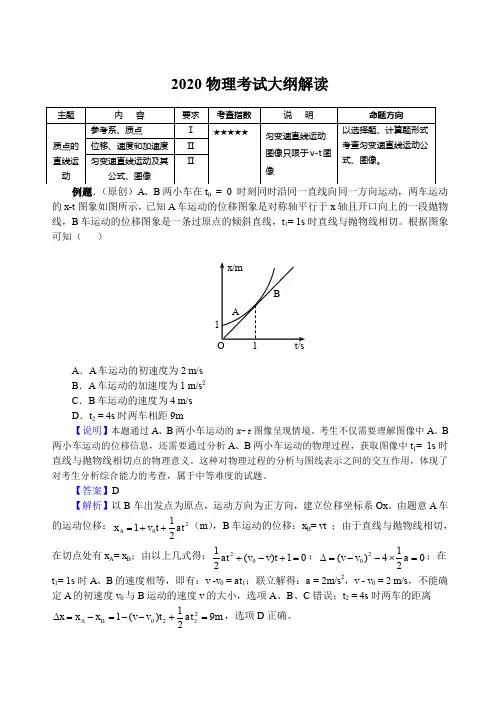

2020物理考试大纲解读例题.(原创)A 、B 两小车在t 0 = 0 时刻同时沿同一直线向同一方向运动,两车运动的x-t 图象如图所示,已知A 车运动的位移图象是对称轴平行于x 轴且开口向上的一段抛物线,B 车运动的位移图象是一条过原点的倾斜直线,t 1= 1s 时直线与抛物线相切。

根据图象可知( )A .A 车运动的初速度为2 m/sB .A 车运动的加速度为1 m/s 2C .B 车运动的速度为4 m/sD .t 2 = 4s 时两车相距9m【说明】本题通过A 、B 两小车运动的x -t 图像呈现情境。

考生不仅需要理解图像中A 、B 两小车运动的位移信息,还需要通过分析A 、B 两小车运动的物理过程,获取图像中t 1= 1s 时直线与抛物线相切点的物理意义。

这种对物理过程的分析与图线表示之间的交互作用,体现了对考生分析综合能力的考查,属于中等难度的试题。

【答案】D【解析】以B 车出发点为原点,运动方向为正方向,建立位移坐标系Ox 。

由题意A 车的运动位移:20211at t v x A ++=(m ),B 车运动的位移:x B = vt ;由于直线与抛物线相切,在切点处有x A = x B ;由以上几式得:01)(2102=+-+t v v at ;0214)(20=⨯--=∆a v v ;在t 1= 1s 时A 、B 的速度相等,即有:v -v 0 = at 1;联立解得:a = 2m/s 2,v - v 0 = 2 m/s ,不能确定A 的初速度v 0与B 运动的速度v 的大小,选项A 、B 、C 错误;t 2 = 4s 时两车的距离m 921)(12220=+--=-=∆at t v v x x x B A ,选项D 正确。

【提醒】运动学图象问题方法1.读图:①确认图象纵、横坐标对应的物理量;②知道图象中斜率、截距、面积的物理意义,图线的交点、转折点、渐近线表达的物理含义.2.数、形结合:根据运动性质和物理量组合选择物理规律建立物理量之间的关系,识别图象中的几何关系(如面积、斜率)的物理意义.3.分析求解析:由建立的数、形关系和相应的制约关系展开分析、推理、再读图拓展解题例题1水平面上放置一个斜面足够长的斜劈A,小物块B静止在斜面上,如图所示。

物理I.考核目标与要求根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求,依据中华人民共和国教育部2003年颁布的《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中物理课程标准(实验)》,确定高考理工类物理科考试内容。

高考物理试题着重考查考生的知识、能力和科学素养,注重理论联系实际,注意物理与科学技术、社会和经济发展的联系,注意物理知识在日常学习生活、生产劳动实践等方面的广泛应用,大力引导学生从“解题”向“解决问题"转变,以有利于高校选拔新生,有利于培养学生的综合能力和创新思维,有利于激发学生学习科学的兴趣,培养实事求是的态度,形成正确的价值观,促进“知识与技能” “过程与方法”“情感态度与价值观”三维课程培养目标的实现,促进学生德智体美劳全面发展。

高考物理在考査知识的同时注重考查能力,并把对能力的考査放在首要位置;通过考查知识及其运用来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与某种能力简単地对应起来。

目前,高考物理科要考查的能力主要包括以下几个方面:1,理解能力理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件以及它们在简单情况下的应用;能够清楚地认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表达);能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法;理解相关知识的区别和联系。

2,推理能力能够根据己知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结论或做出正确的判断,并能把推理过程正确地表达出来.3,分析综合能力能够独立地对所遇到的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题, 找出它们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。

4,应用数学姓理物理间题的能力能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;能运用几何图形、函数图像进行表达和分析。

2020年高考考试大纲(课程标准实验版):物理根据普通高等学校对新生文化素质的要求,依据中华人民共和国教育部2020年颁布的《普通高中课程方案(实验)》、《普通高中物理课程标准(实验)》和《2020年普通高等学校招生全国统一考试大纲(物理科?课程标准实验版)》,结合教学实际,确定高考理工类物理科考试内容。

考试内容包括知识和能力两个方面。

高考物理试题着重考查考生知识、能力和科学素养,注重理论联系实际,注重科学技术和社会、经济发展的联系,注意物理知识在生产、生活等方面的广泛应用,以有利于高校选拔新生,并有利于激发考生学习科学的兴趣,培养实事求是的态度,形成正确的价值观,促进“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”三维课程培养目标的实现。

一、考试目标与要求高考物理在考查知识的同时注重考查能力,并把对能力的考查放在首要位置。

通过考查知识来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与某种能力简单地对应起来。

高考物理科要考查的能力主要包括以下几个方面:1.理解能力①理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件,以及它们在简单情况下的应用;②能够清楚认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表述);③能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法;④理解相关知识的区别和联系。

2.推理能力①能够根据已知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结论或作出正确的判断;②能把推理过程正确地表达出来。

3.分析综合能力①能够独立地对所遇的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出其中起重要作用的因素及有关条件;②能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它们之间的联系;③能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。

4.应用数学处理物理问题的能力①能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;②能运用几何图形、函数图像进行表达、分析。

物理Ⅰ.考核目标与要求根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求,依据中华人民共和国教育部2003年颁布的《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中物理课程标准(实验)》,确定高考理工类物理科考试内容。

高考物理试题着重考查考生的知识、能力和科学素养,注重理论联系实际,注意物理与科学技术、社会和经济发展的联系,注意物理知识在日常学习生活、生产劳动实践等方面的广泛应用,大力引导学生从“解题”向“解决问题”转变,以有利于高校选拔新生,有利于培养学生的综合能力和创新思维,有利于激发学生学习科学的兴趣,培养实事求是的态度,形成正确的价值观,促进“知识与技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”三维课程培养目标的实现,促进学生德智体美劳全面发展。

高考物理在考查知识的同时注重考查能力,并把对能力的考查放在首要位置;通过考查知识及其运用来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与某种能力简单地对应起来。

目前,高考物理科要考查的能力主要包括以下几个方面:1. 理解能力理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件以及它们在简单情况下的应用;能够清楚地认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表达);能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法;理解相关知识的区别和联系。

2. 推理能力能够根据已知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结论或做出正确的判断,并能把推理过程正确地表达出来。

3. 分析综合能力能够独立地对所遇到的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。

4. 应用数学处理物理问题的能力能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;能运用几何图形、函数图像进行表达和分析。

全国卷物理考纲精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-物理Ⅰ. 考核目标与要求根据普通高等学校对新生文化素质的要求,依据中华人民共和国教育部 2003 年颁布的《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中物理课程标准(实验)》,确定高考理工类物理科考试内容。

高考物理试题着重考查考生的知识、能力和科学素养,注重理论联系实际,注意物理与科学技术、社会和经济发展的联系,注意物理知识在生产、生活等方面的广泛应用,以有利于高校选拔新生,有利于激发考生学习科学的兴趣,培养实事求是的态度,形成正确的价值观,促进“知识与技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”三维课程培养目标的实现。

高考物理在考查知识的同时注重考查能力,并把对能力的考查放在首要位置;通过考查知识及其运用来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与某种能力简单地对应起来。

目前,高考物理科要考查的能力主要包括以下几个方面:1.理解能力理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件以及它们在简单情况下的应用;能够清楚地认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表达);能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法;理解相关知识的区别和联系。

2.推理能力能够根据已知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结论或做出正确的判断,并能把推理过程正确地表达出来。

3.分析综合能力能够独立地对所遇到的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。

4.应用数学处理物理问题的能力能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;能运用几何图形、函数图像进行表达和分析。

5.实验能力能独立地完成表 2、表 3 中所列的实验,能明确实验目的,能理解实验原理和方法,能控制实验条件,会使用仪器,会观察、分析实验现象,会记录、处理实验数据,并得出结论,能对结论进行分析和评价;能发现问题、提出问题,并制订解决方案;能运用已学过的物理理论、实验方法和实验仪器去处理问题,包括简单的设计性实验。

专题 01 研读、理解2019《考试大纲》2019 年考纲较2018 年变化变化1:考核目标、考试范围及题型示例部分第一段第一句,由原来的“根据普通高等学校对新生文化素质的要求”变为“根据普通高等学校对新生思想道德素质和科学文化素质的要求”。

变化2:考核目标、考试范围及题型示例部分第二段中,由原来的“注意物理知识在生产、生活等方面的广泛应用”变为“注意物理知识在日常学习生活、生产劳动实践等方面的广泛应用,大力引导学生从“解题”向“解决问题”转变”。

变化3:考核目标、考试范围及题型示例部分第二段中,由原来的“以有利于高等学校选拔新生,并有利于激发考生3.分析综合能力能够独立地对所遇到的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。

4.应用数学处理物理问题的能力能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;能运用几何图形、函数图像进行表达、分析。

5.实验能力能独立地完成表2、表3 中所列的实验,能明确实验目的,能理解实验原理和方法,能控制实验条件,会使用仪器,会观察、分析实验现象,会记录、处理实验数据,并得出结论,对结论进行分析和评价;能发现问题、提出问题,并制订解决方案;能运用已学过的物理理论、实验方法和实验仪器去处理问题,包括简单的设计性实验。

这五个方面的能力要求不是孤立的,着重对某一种能力进行考查的同时,在不同程度上也考查了与之相关的能力。

并且,在应用某种能力处理或解决具体问题的过程中往往伴随着发现问题、提出问题的过程,因而高考对考生发现问题、提出问题并加以论证解决等探究能力的考查渗透在以上各种能力的考查中。

Ⅱ.考试范围与要求要考查的物理知识包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、原子核物理学等部分。

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

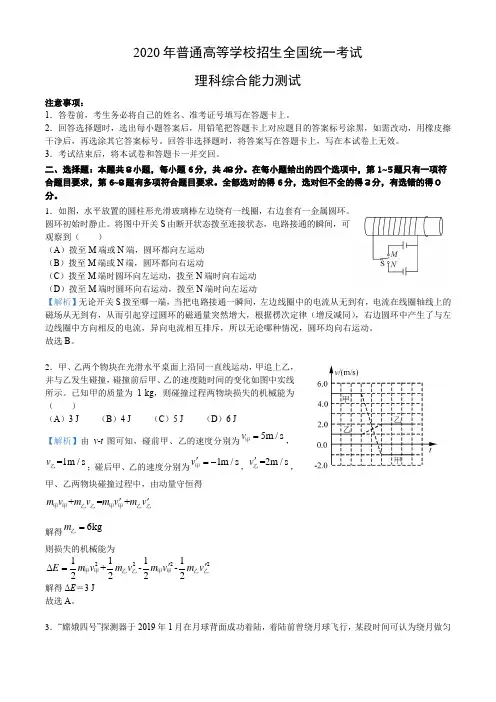

1.如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。

圆环初始时静止。

将图中开关S 由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )(A )拨至M 端或N 端,圆环都向左运动(B )拨至M 端或N 端,圆环都向右运动(C )拨至M 端时圆环向左运动,拨至N 端时向右运动(D )拨至M 端时圆环向右运动,拨至N 端时向左运动【解析】无论开关S 拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增反减同),右边圆环中产生了与左边线圈中方向相反的电流,异向电流相互排斥,所以无论哪种情况,圆环均向右运动。

故选B 。

2.甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。

已知甲的质量为 1 kg ,则碰撞过程两物块损失的机械能为( )(A )3 J (B )4 J (C )5 J (D )6 J【解析】由v -t 图可知,碰前甲、乙的速度分别为5m /sv =甲,=1m /s v 乙;碰后甲、乙的速度分别为1m /s v '=-甲,=2m /s v '乙,甲、乙两物块碰撞过程中,由动量守恒得+=+m v m v m v m v ''甲甲乙乙甲甲乙乙 解得6kg m =乙则损失的机械能为22221111+--2222E m v m v m v m v ''∆=甲甲乙乙甲甲乙乙解得ΔE =3 J故选A 。

2020年普通高等学校招生全国统一考试理综物理试题(大纲版,解析版)二、选择题:本题共8小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

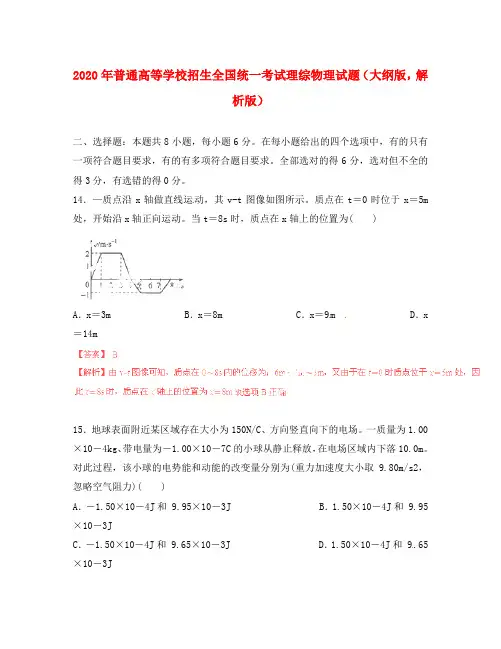

14.—质点沿x轴做直线运动,其v-t图像如图所示。

质点在t=0时位于x=5m 处,开始沿x轴正向运动。

当t=8s时,质点在x轴上的位置为( )A.x=3m B.x=8m C.x=9m D.x =14m15.地球表面附近某区域存在大小为150N/C、方向竖直向下的电场。

一质量为1.00×10-4kg、带电量为-1.00×10-7C的小球从静止释放,在电场区域内下落10.0m。

对此过程,该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取9.80m/s2,忽略空气阻力)( )A.-1.50×10-4J和 9.95×10-3J B.1.50×10-4J和 9.95×10-3JC.-1.50×10-4J和 9.65×10-3J D.1.50×10-4J和 9.65×10-3J16.对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是( )A.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈 B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小 D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小17.在双缝干涉实验中,一钠灯发出的波长为589nm的光,在距双缝1.00m的屏上形成干涉图样。

图样上相邻两明纹中心间距为0.350cm,则双缝的间距为( )A.2.06×10-7m B.2.06×10-4m C.1.68×10-4m D.1.68×10-3m18.两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇。

下列说法正确的是( )A.波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1-A2|B.波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2C.波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移D.波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅19.一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动。

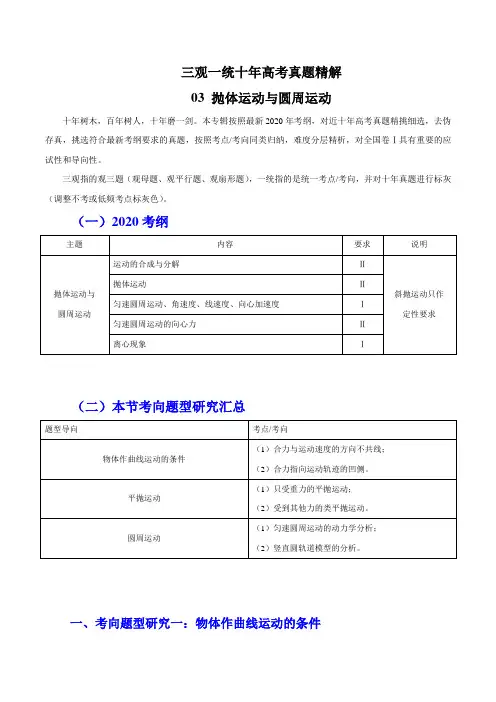

三观一统十年高考真题精解03 抛体运动与圆周运动十年树木,百年树人,十年磨一剑。

本专辑按照最新2020年考纲,对近十年高考真题精挑细选,去伪存真,挑选符合最新考纲要求的真题,按照考点/考向同类归纳,难度分层精析,对全国卷Ⅰ具有重要的应试性和导向性。

三观指的观三题(观母题、观平行题、观扇形题),一统指的是统一考点/考向,并对十年真题进行标灰(调整不考或低频考点标灰色)。

(一)2020考纲(二)本节考向题型研究汇总一、考向题型研究一:物体作曲线运动的条件(2016年新课标Ⅰ卷T20)如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直平面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称。

忽略空气阻力。

由此可知()A.Q点的电势比P点高B.油滴在Q点的动能比它在P点的大C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小【答案】AB【解析】试题分析:带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直平面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称,可以判断合力的方向竖直向上,而重力方向竖直向下,可知电场力的方向竖直向上,运动电荷是负电荷,所以匀强电场的方向竖直向下,所以Q点的电势比P点高,带负电的油滴在Q点的电势能比它在P点的小,在Q点的动能比它在P点的大,故AB正确,C错误。

在匀强电场中电场力是恒力,重力也是恒力,所以合力是恒力,所以油滴的加速度恒定,故D错误。

(2016年新课标Ⅰ卷T18)一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同B.质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直C.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同D.质点单位时间内速率的变化量总是不变【答案】BC【解析】试题分析:因为原来质点做匀速直线运动,合外力为0,现在施加一恒力,质点所受的合力就是这个恒力,所以质点可能做匀变速直线运动,也有可能做匀变速曲线运动,这个过程中加速度不变,速度的变化率不变。

2020高考物理考试大纲解读物理选修3-5的内容主要有:动量定理和动量守恒定律光电效应和波粒二象性原子结构和原子核将选修3-5的内容列为必考,这意味着所有参加全国卷高考的考生都必须学习选修3-5的内容。

1.将选修3-5的内容列为必考内容的意义。

选修3-5中动量定理和动量守恒定律,是物理学的重要规律。

将选修3-5的内容列为必考内容,将进一步完善作为基础教育的高中学生的高中物理知识体系。

解决高中物理问题的三把金钥匙:力的观点(包括匀变速直线运动规律、受力分析、牛顿运动定律、曲线运动规律、万有引力定律等)能量观点(包括功和功率、动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律等)动量观点(包括动量定理、动量守恒定律等)高考将动量定理和动量守恒定律列为必考,将有利于引导高中物理教学完善学生的知识结构,提高学生分析、解决物理问题的能力,为学生进入大学理工科学习奠定更好的基础。

选修3-5中的光电效应和波粒二象性,原子结构和原子核是20世纪后近代物理的重要内容,量子理论把人们引入了微观世界。

随着科学的发展和技术的进步,量子论,光谱,核物理已经渗透到了化学、生物学、医学、考古学、天文学等各个领域。

高考将光电效应和波粒二象性,原子结构和原子核等列为必考,将有利于引导高中物理教学按照教材体系,比较系统的学习近代物理的发展历程,提高科学思维能力,了解并理解科学发现和物理实验是促进物理学发展和技术进步的重要手段。

2.高考理综试卷中物理部分命题可能的变化。

将选修3-5的内容列为必考内容后,高考理综试卷中物理部分可能出现如下变化:第一,将选修3-5的内容的考查浓缩成一个综合性的选择题;第二,在实验题中考查验证动量守恒定律;第三,在计算题中渗透选修3-5的内容,例如可以在力学计算题中加入碰撞模型、考查动量守恒定律、动量定理等内容,或以火箭模型或航天器姿态调整或轨道变化考查反冲、动量守恒定律等内容,或将恒星的热核反应与天体演化、太阳能利用、天体运动等综合为一题考查;在电磁感应计算题以切割磁感线的两杆相互作用模型命题,也可以在带电粒子在电磁场中的运动中加入带电微粒的碰撞,考查动量守恒定律、动量定理等内容。

2020普通高等学校招生全国统一考试考试说明物理I.考试性质普通高等学校招生全国统一考试是由合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生成绩,德、智、体全面衡量,按已确定的招生计划择优录取。

因此,高考应具有较高的信度、效度,必要的区分度和适当的难度。

II.命题指导思想普通高等学校招生全国统一考试物理科各学科的命题,遵循有利于科学选拔人才,有利于促进学生健康发展,有利于维护社会公平”的原则,根据普通高等学校对新生文化素养的要求,并结合我省中学教学的实际,以能力测试为主导,考查考生对所学课程基础知识、基本能力的掌握程度和综合运用所学知识解决实际问题的能力以及科学探究能力,突出学科意思、科学思维、科学素养和人文素养的考查,并在试卷结构、试题设计等方面相对稳定,适度创新。

III.考试内容高考物理试题着重考查考生的知识、能力和科学素养,注意理论联系实际,关注物理科学与技术、社会和经济发展的联系,注意物理知识在生产、生活等方面的广泛应用,以利于高等学校选拔新生,并有利于激发考生学习科学的兴趣,培养实事求是的科学态度,形成正确的价值观,促进“知识与技能”、“情感态度与价值观”三维教学目标的实现。

(一)考核目标与要求高考物理在考查知识的同时,注重考查能力,并把能力的考察放在首要位置。

通过考查知识及其应用来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与能力简单的对应起来。

高考物理要求考查能力主要包括以下几个方面:1.理解能力(1)理解物理概念、物理规律的确切含义, 理解物理规律的适用条件,以及它们在简单情况下的应用。

(2)能够清楚的认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表达)(3)能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法。

(4)理解相关知识的区别和联系。

2.推理能力(1)能够根据已知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结论或作出正确的判断。

(2)能够把推理过程正确的表达出来。

【核心问题】专题1---力与直线运动【材料导读】本专题包括高中物理的三个关键问题“物体平衡”“匀变速直线运动规律”和“牛顿运动定律”,涉及“位移、速度和加速度”“匀变速直线运动及其公式、图像”“力的合成和分解”“共点力的平衡”和“牛顿运动定律、牛顿定律的应用”五个Ⅱ级考点,“滑动摩擦力、动摩擦因数、静摩擦力”“形变、弹性、胡克定律”等五个Ⅱ级考点。

对于“物体平衡”问题,高考考查的热点是力的合成与分解、共点力作用下物体的平衡、动态平衡问题的分析和连接体问题的分析等,涉及的思想方法有整体法与隔离法、正交分解法、矢量三角形法和等效思想等。

“匀变速直线运动规律”问题的考查往往结合实际,试题情境与生产、生活、高科技联系紧密,图象问题和追及相遇问题是高考命题的热点,获取信息和加工信息能力是高考考查的重点。

“牛顿运动定律”问题是高考的必考内容,它的呈现方式多样,不同题型、不同难度的试题均有可能出现,高考经常结合牛顿运动定律相关问题考查学生的综合分析能力,要求学生熟练掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本步骤,能够将一个复杂问题分解成若干简单问题,并综合应用物理知识解决问题。

本专题通过具体试题呈现这三个核心问题在高考中的考查特点,并以问题串形式引导学生体会用不同方法解决物理问题的异同,再从中归纳问题解决过程中的关键线索和一般方法。

材料中的例题和练习按难度从易到难分为A 、B 、C 三个层次,使用者可根据自身情况选用。

【典例分析】例1(2016年全国Ⅱ卷第14题)质量为m 的物体用轻绳AB 悬挂于天花板上。

用水平向左的力F 缓慢拉动绳的中点O ,如图所示。

用T 表示绳OA 段拉力的大小,在O 点向左移动的过程中A .F 逐渐变大,T 逐渐变大B .F 逐渐变大,T 逐渐变小C .F 逐渐变小,T 逐渐变大D .F 逐渐变小,T 逐渐变小【答案】A【解析】对绳的中点O 受力分析如图所示,设OA 与竖直方向的夹角为θ,根据平衡条件有F = mg tan θ,θcos mgT =。

2020年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试试卷分析一、考纲分析1.考试范围2020高考全国二卷物理试题分析解析解读2020年全国二卷物理试题的命制紧扣高考评价体系,充分体现了基础性、综合性、应用性、创新性。

注重对必备知识的考查,突出学科主干内容试题体现了对物理主干知识考查的全面性,回归教材,注重基础。

考查内容涵盖力学、热学、电磁学、光学、原子物理等等核心知识。

其中14题、17题、19题、20题、23题、24题考查了电磁学的知识;15题、16题、21题、22题、25题考查力学知识;18题考查原子物理、33题考查热学知识、34题考查光学知识。

特别重视教材上的物理核心知识落实,如14题就是教材上电磁感应部分实验插图的变式考察,如第19题,就是教材上分析高压输电过程中如何减小能量损耗问题,为交流电基本知识的实际应用。

再比如电学实验23题小灯泡伏安特性研究,也是教材上原图的基本变式,只要认真学习,清楚实验原理和掌握实验基本数据处理的学生都没有问题2.高考试卷结构试题编排稳中求新,突出基础,重视教材。

新颖在选修部分近年均有变化。

今年的选修3-3,将五选三改为连续两个单项选择;选修3-4将选择改为填空的形式。

还有对学生基本计算能力要求还是较高。

往年实物图连线也就一条或者两条,今年对实物连图要求很高,全部连线都要独自完成,这也是我们一线教学要关注的今后教学的一个方向。

关注先进技术和生产劳动,引导学生理论联系实际。

二、题目解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14、管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。

焊机的原理如图所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

物理

Ⅰ. 考核目标与要求

根据普通高等学校对新生文化素质的要求,依据中华人民共和国教育部 2003 年颁布的

《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中物理课程标准(实验)》,确定高考理工类物理科考

试内容。

高考物理试题着重考查考生的知识、能力和科学素养,注重理论联系实际,注意物理与科

学技术、社会和经济发展的联系,注意物理知识在生产、生活等方面的广泛应用,以有利于高校

选拔新生,有利于激发考生学习科学的兴趣,培养实事求是的态度,形成正确的价值观,促进“知识与技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”三维课程培养目标的实现。

高考物理在考查知识的同时注重考查能力,并把对能力的考查放在首要位置;通过考查知

识及其运用来鉴别考生能力的高低,但不把某些知识与某种能力简单地对应起来。

目前,高考物理科要考查的能力主要包括以下几个方面:

1.理解能力

理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件以及它们在简单情况下的

应用;能够清楚地认识概念和规律的表达形式(包括文字表述和数学表达);能够鉴别关于概念

和规律的似是而非的说法;理解相关知识的区别和联系。

2.推理能力

能够根据已知的知识和物理事实、条件,对物理问题进行逻辑推理和论证,得出正确的结

论或做出正确的判断,并能把推理过程正确地表达出来。

3.分析综合能力

能够独立地对所遇到的问题进行具体分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理

情境,找出起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它

们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题。

4.应用数学处理物理问题的能力

能够根据具体问题列出物理量之间的关系式,进行推导和求解,并根据结果得出物理结论;能运用几何图形、函数图像进行表达和分析。

5.实验能力

能独立地完成表 2、表 3 中所列的实验,能明确实验目的,能理解实验原理和方法,能

控制实验条件,会使用仪器,会观察、分析实验现象,会记录、处理实验数据,并得出结论,

能对结论进行分析和评价;能发现问题、提出问题,并制订解决方案;能运用已学过的物理理论、实验方法和实验仪器去处理问题,包括简单的设计性实验。

这五个方面的能力要求不是孤立的,在着重对某一种能力进行考查的同时,也不同程度地考查了与之相关的能力。

并且,在应用某种能力处理或解决具体问题的过程中往往伴随着发现问题、提出问题的过程,因而高考对考生发现问题、提出问题并加以论证解决等探究能力的考查渗透在以上各种能力的考查中。

Ⅱ. 考试范围与要求

要考查的物理知识包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、原子核物理学等部分。

考虑到课程标准中物理知识的安排和高校录取新生的基本要求,考试大纲把考试内容分为必考内容和选考内容两类,必考内容有 5 个模块,选考内容有 2 个模块,具体模块及内容见表

1。

除必考内容外,考生还必须从 2 个选考模块中选择 1 个模块作为自己的考试内容。

必考和选考的内容范围及要求分别见表 2 和表 3。

考虑到大学理工类招生的基本要求,各省(自治区、直辖市)不得削减每个模块内的具体考试内容。

对各部分知识内容要求掌握的程度,在表 2 和表 3 中用数字Ⅰ、Ⅱ标出。

Ⅰ、Ⅱ的含义如下:

Ⅰ. 对所列知识要知道其内容及含义,并能在有关问题中识别和直接使用。

与课程标准中的“了解”和“认识”相当。

Ⅱ. 对所列知识要理解其确切含义及与其他知识的联系,能够进行叙述和解释,并能在实际问题的分析、综合、推理和判断等过程中运用。

与课程标准中的“理解”和“应用”相当。