第二章 20世纪60年代本田公司和美国摩托车市场

- 格式:docx

- 大小:20.58 KB

- 文档页数:4

当今市场营销的十大原则信息管理员 2004-7-2 15:15:00一、需求创造原则需求创造原则是支撑市场营销的诸原则中的核心原则。

该原则认为,需求并非固定或有一定限度,而可以通过企业的努力去扩大和创造。

例如,美国摩托车市场就是日本本田创造的。

当时,美国摩托车市场只有年销售量6万台的规模,而且都癖好大型摩托车。

60年代本田及其50cc超小型摩托车进军美国市场,并建议美国普通家庭生活中使用摩托车,但美国市场上并没有显现出对它的需求。

经过一段时间努力,终于打开了美国摩托车市场的大门,创造了年销售量高达100万台以上的需求。

1、需求创造原则要求企业明确需求的可创造性。

其一,需求具有多样性、发展性和层次性等特点。

它会随社会和科技进步以及经济发展而变化。

其二,有些需求实际存在,但却没被企业发现或者企业对其不予关注。

这往往是因为这些企业根本不考虑有这样的需求存在,也不去进行调查分析,而一味地“坚信企业自己的想法,固执己见”,或者“构思僵化”等所致。

其三,连顾客自己也不知道是否存在的需求,即浴在需求。

要靠企业去挖掘,去诱导。

例如,日本一家巧克力公司利用日本追求西方生活的心理,通过一切宣传手段,培养日本青年人过“情人节”的习惯。

宣布在情人节期间购买巧克力可半价优惠,还为此开发出种精美的巧克力。

通过努力,最后终于达到了目的,在日本形成了过情人节,并赠送巧克力的风尚,该公司也成了日本最大的巧克力公司。

2、需求创造原则要求企业懂得如何创造需求,即发现、创造、提供什么样的价值。

现在最重要的是,企业必须提供顾客认为最有价值的利益,即真正解决顾客问题和满足顾客需求的产品和服务。

化妆品为顾客提供的利益是“美“。

如果企业站在顾客的角度来考虑问题,把“售货处”当作“购货处”甚至“使顾客心情舒畅的场所”来对待,那么就一定能创造并获得更多的需求。

二、目标诉求原则营销大致经历了三个阶段:一是大量营销,即大量生产和销售单一产品;二是多品种营销,即生产和销售两种以上不同规格、式样、花色的产品,但没有针对性,只是给顾客提供了几种选择;三是目标营销,即针对自己所选定的目标市场开展营销。

综合分析案例:案例43 本田摩托成功进入美国市场20世纪60年代前期,沉稳平静的美国摩托车市场被一个名不见经传的入侵者搅得天翻地覆。

它击败了所有强有力的美国竞争对手,占据了70%的美国摩托车市场。

本田宗一郎是一个铁匠的儿子。

尽管他仅读到10年级,但他的机械制作天赋使他14岁时便获得了第一项专利。

本田不仅仅是一名修理工,而且是一位创造家。

他曾将一架旧柯蒂斯飞机的引擎改装在汽车底盘上,制成一辆高速赛车,快得无与伦比。

他自己设计活塞环,到第二次世界大战时,他已开发出全日本最佳的活塞环,并全部用于军用车辆。

他买了500个战争期间曾用于运输通讯设备的汽油发动机,改装在一般的自行车上。

起初销售有些困难,但很快便畅销全国。

当这些发动机用完之后,本田设计并制造了自己的发动机,后来又自行设计生产车架和车轮。

到1949年,他的工厂可以制造所有的零部件,并开始装配本田摩托车。

1959年,本田宗一郎决定进攻美国摩托车市场。

本田轻便摩托车在美国市场的推出并非一帆风顺。

第一年仅卖出167辆。

1960年,本田销售量达2.21万辆,5年后(即1965年)增长了10倍多,达27万辆。

这一年,本田摩托车在美国的市场占有率达80%。

1974年,销量达65万辆,而市场占有率却在逐步下降,由1965年的80%下降到1977年的45.6%。

然而,这在美国市场上仍属高市场占有率,因为本田也和日本的其他企业展开了竞争。

1977年,各大主要摩托车制造商的市场占有率分别是:本田45.6%,雅马哈18.9%,铃木10.7%,川崎14.4%,哈利·戴维森5.7%。

本田宗一郎的经营哲学是:“如果你推出了一种优质产品,公众自然要来光顾。

而我们的政策不仅仅是因为存在着需求而推出产品,而且还要推出优质产品并创造需求。

”本田感到他的摩托车必须享有国际声誉,才有可能进入国际赛车行列,这就要求他远离日本开辟出口市场。

1954年6月,他访问了西欧,考察最经典的摩托赛车。

【案例1】日本本田汽车公司打进美国市场之谜20世纪60年代,日本本田汽车公司,经过几年的努力,终于把摩托车打入了巨大的美国市场,在出口战中取得了极大的成功。

美国人对本田汽车公司的成功大为吃惊,因为美国的汽车工业是该国的三大支柱工业之一,有雄厚的技术设备和资金,居然被日本公司占去市场,感到十分意外。

于是就请波士顿咨询公司研究日本本田汽车公司打进美国市场的战略,以便对抗。

但美国战略决策和战略规划的习惯方法都是采用传统理性决策模式,即事先要作出周密设计和严格论证的全盘规划。

美国人以为日本人也是这样做的,以为他们用小型摩托车而不用大型摩托车来打进美国市场,以及广告所用的图案和口号也都是事先精心设计的结果。

因此他们研究来研究去,总是摸不着头脑,无论如何也解释不清日本人为什么会取得如此巨大的成功。

其实日本本田汽车公司事先并没有制定像美国人所想象的那样极其周密而翔实的战略计划。

本田公司要打进美国市场的决心是坚定的,但究竟如何打进,起先也是不清楚的,因此开始时也仅仅花少量的钱,雇几个推销员到美国去试一试。

这几个推销员收入不高,自己无力购买汽车,所以只好买本田公司自己生产的小型摩托车作交通工具,由于这几个人整天驾驶着小型摩托车在美国各地跑来跑去,引起一些美国人对小型摩托车的兴趣,于是纷纷向这几个推销员订购这种小型摩托车,结果获得巨大成功。

可见,本田汽车公司的这次成功,并不在于完整的、理性的战略规划,而是用渐进决策模式,只不过他们具有敏锐地眼光,善于捕捉战机而已。

【举例2】某企业准备生产一种新产品,如果要决定的仅仅是该产品5年内的预计总产值和总利润是多少,这是典型的单项决策。

如果把5年的总产值和总利润通过平均,得出每年度的平均计划,这时虽然有五个分目标,但实质上仍然是单项决策。

如果既从增加稳妥性,又从尽可能地争取最大利润的角度出发,可以在前两年把更多的资金和时间放在试产试销、研究改进和设计上,通过一段时间的实验后,再定型进行大批量生产,这样第一年和第二年的利润可能会相对少一些,但是后3年经过实验和扩大再生产,利润就会高得多,而且风险也较小。

南京工程学院市场营销课程设计报告姓名:蔷学号:班级: 2021 年 6 月【案例】:世界摩托车行业在20世纪的后25年发生了庞大的转变,由过去大体的代步工具已变成了消遣的工具。

在此刺激下,市场上升专门快,尤其是在美国市场。

可是,市场的领导地位已转到日本厂商。

1.市场趋势摩托车的用途与国家的经济进展相关。

最初,摩托车由低收入者作为大体的代步工具来替代汽车。

当国家的收入增加时,用车的比例也就上升了,当收入水平持续上升时,人们就将摩托车变成第二需要,用为消遣而不是交通工具。

1974年,世界摩托车市场包括处于这几个时期的国家:美国与加拿大处于最后时期,消遣用途占主导地位;日本和欧洲正进入第二时期,以汽车替代交通工具;其余国家处于第三时期。

1950~1960年之间,美国摩托车的拥有量处于50万左右。

在随后的15年里,销售上升,从1960年的40~50万辆上升至1974年的100多万辆。

事实上,所有的机械都是入口的,大多数买者既买汽车,又买摩托车。

人口转变是如此迅速增加的缘故。

1960~1970年,美国人口增加了13%,14—24岁的人总收入从270万美元上升为410万美元,同期的个人可支配收入从1934美元到3 348美元。

销售增加却不是如此。

20世纪60年代初期,一个全新的消费者阶级被新式的、轻便的、廉价的日本摩托车吸引。

第一代的购买者占这些年摩托车销售的80%。

60年代中期,销售趋平,80%的摩托车卖给了重置购买者。

1968年开始,销售增加开始加速,缘故是消遣型车受欢迎(流行)。

生产此种车型的厂商由1968年的两家上升为1974年的38家,“两用”车的数量超过了较小功率的新产品(350 cc以下)吸引了新的消费者——摩托车爱好者进入市场。

这一时期,当重复购买者熟悉这一行业时,大摩托车的销售量转变庞大。

超过750 cc的超级摩托车从1968年到1974年年增加47%。

而350 cc以下的那么大体停滞不前。

本田摩托车进入美国市场的过程一、案例介绍(一) 20 世纪 50 年代以前的美国摩托车市场世界摩托车行业的鼻祖是美国的哈林·戴维森。

1903 年,设在戴维森家后院的摩托车作坊里生产出了第一辆哈林·戴维森摩托车,由此,这种先进便捷的交通工具便逐渐取代马匹。

摩托车问世初期需求量很大,产品供不应求。

到 1915 年,哈称·戴维森摩托车的年产量达 1.8 万辆。

不久,更有竞争力的福特 T 型车出现了,它比摩托车更为宽敞、舒适、便利,能携带更多的物品,而且价格相当低,比一辆哈林·戴维森摩托车贵不了多少,有时甚至低于哈林 . 戴维森的价格,因此,为数众多的消费者转而投向汽车市场,成了 T 型车的拥戴者。

我们可以认为美国基本上是一个四轮汽车的社会,只有部分爱好者才骑摩托车。

这种现象一直持续到 20 世纪 50 年代末。

让我们来看看当时美国摩托车市场的消费群体吧。

这个市场的覆盖面相当狭窄,几乎可以认为摩托车骑手们只有两类人:一类是专业赛车手,摩托车的行家里手,他们以摩托车作为谋生的工具,本身对机械技术等方面也相当在行,熟悉车辆的性能;另一类就是流浪汉、流氓等不良分子,这些人往往穿着黑皮夹克、戴着墨镜在街上恣意横行,骚扰市民,破坏治安,引起社会各阶层的反感和憎恶。

20 世纪 50 年代的美国市场,摩托车的年销量为 15 万辆左右。

此时,在太平洋的对岸,一家日本企业正在暗暗盘算着如何进军美国摩托车市场,争夺它们的市场份额。

这就是日本的本田公司,它的社长本田宗一郎后来被奉为“日本摩托车之父”。

1960 年,有 40 万辆摩托车在美国注册登记。

这比 15 年前第二次世界大战结束时大约增加了 20 万辆,当然,它比其他机动车辆的数量少得多。

但是到了 1964 年,仅仅4 年时间,由于本田公司的到来,摩托车的数量增至 96 万辆, 2 年后达到 140 万辆,到1971 年约达 400 万辆。

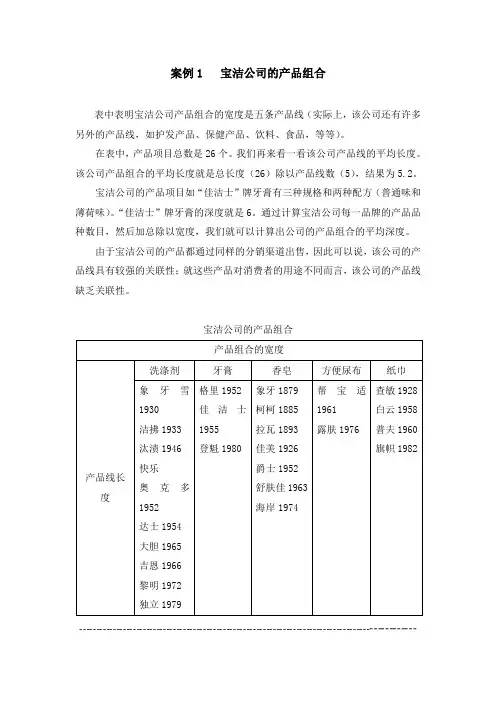

案例1 宝洁公司的产品组合表中表明宝洁公司产品组合的宽度是五条产品线(实际上,该公司还有许多另外的产品线,如护发产品、保健产品、饮料、食品,等等)。

在表中,产品项目总数是26个。

我们再来看一看该公司产品线的平均长度。

该公司产品组合的平均长度就是总长度(26)除以产品线数(5),结果为5.2。

宝洁公司的产品项目如“佳洁士”牌牙膏有三种规格和两种配方(普通味和薄荷味)。

“佳洁士”牌牙膏的深度就是6。

通过计算宝洁公司每一品牌的产品品种数目,然后加总除以宽度,我们就可以计算出公司的产品组合的平均深度。

由于宝洁公司的产品都通过同样的分销渠道出售,因此可以说,该公司的产品线具有较强的关联性;就这些产品对消费者的用途不同而言,该公司的产品线缺乏关联性。

宝洁公司的产品组合┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄案例2 双向延伸的成功案例1.得克萨斯仪器公司的延伸策略。

在得克萨斯仪器公司的便携式计算机进入市场前,该市场主要由玻玛公司低价、低质的计算机和惠普公司高质高价的计算机所控制。

得克萨斯仪器公司以中等价格和中等质量向市场推出了第一批计算机。

然后,它又逐步向市场的高低两端增加计算机品种。

该公司推出了质量优于玻玛公司但价格与之持平,甚至更低的计算机品种,击败了玻玛公司;该公司还设计了高质量的但售价低于惠普公司的计算机,夺走了惠普公司高端产品的大部分市场,控制了高档市场。

双向延伸策略使得克萨斯仪器公司占据了便携式计算机市场的领导地位。

2.丰田公司的产品延伸。

丰田公司对其产品线也采取了双向延伸的策略。

在其中档产品卡罗纳牌的基础上,为高档市场增加了佳美牌,为低档市场增加了小明星牌。

该公司还为豪华汽车市场推出了凌志牌。

这样凌志的目标是吸引高层管理者;佳美的目标是吸引中层经理;卡罗纳的目标是吸引基层经理;而小明星牌的目标是手里钱不多的首次购买者。

此种策略的主要风险是有些买主认为在两种型号之间(如佳美和凌志之间)差别不大,因而会选择较低档的品种。

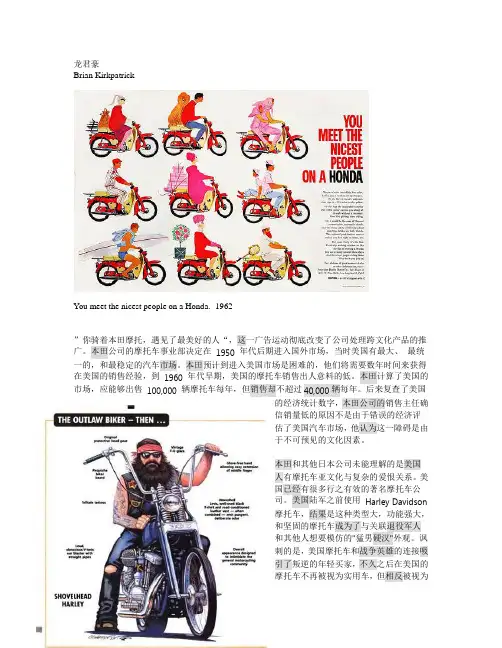

龙君豪Brian KirkpatrickYou meet the nicest people on a Honda. -1962”你骑着本田摩托,遇见了最美好的人“,这一广告运动彻底改变了公司处理跨文化产品的推广。

本田公司的摩托车事业部决定在1950 年代后期进入国外市场,当时美国有最大、最统一的,和最稳定的汽车市场。

本田预计到进入美国市场是困难的,他们将需要数年时间来获得在美国的销售经验,到1960 年代早期,美国的摩托车销售出人意料的低。

本田计算了美国的市场,应能够出售100,000 辆摩托车每年,但销售却不超过40,000辆每年。

后来复查了美国的经济统计数字,本田公司的销售主任确信销量低的原因不是由于错误的经济评估了美国汽车市场,他认为这一障碍是由于不可预见的文化因素。

本田和其他日本公司未能理解的是美国人有摩托车亚文化与复杂的爱恨关系。

美国已经有很多行之有效的著名摩托车公司。

美国陆军之前使用Harley Davidson摩托车,结果是这种类型大,功能强大,和坚固的摩托车成为了与关联退役军人和其他人想要模仿的"猛男硬汉"外观。

讽刺的是,美国摩托车和战争英雄的连接吸引了叛逆的年轻买家,不久之后在美国的摩托车不再被视为实用车,但相反被视为"流氓的玩具"。

在1950 年代,电影描绘狂野、无礼貌,无职业或罪犯摩托车人。

然而,1950 年代流行文化也暗示摩托车均与性吸引力有关。

后来,本田利用隐含的性吸引力对人们有好处,来改良销售方法。

本田公司的不成功在美国的一个其他障碍是由于二战后反日情绪。

1962 年,本田雇佣了一家广告公司以改变美国人的想法。

本田聘请 Gray 广告公司,设计一套适合美国文化的市场营销策略。

他们的核心目标是用广告说服彬彬有礼的年轻绅士和女孩买本田,这通过刊登广告旨在说服父母相信让孩子买一辆摩托车,这不会导致这些孩子变成流氓。

本田支付整页打印广告在一些美国最受欢迎和尊重的杂志刊登,本田公司的产品以无威胁、受人尊敬和被人熟知为第一形象。

侧翼进攻——本田摩托成功打入美国市场的诀窍对于大多数市场营销经理来说,进攻和防御是自然战略。

行业领导者防御,其他公司都进攻。

这样,还有什么新战略?答案是侧翼战。

侧翼进攻就是集中优势力量攻击对手的弱点,有时可采取“声东击西”的战略,佯攻正面,实际攻击侧面或背面。

这又可分为两种情况:一种是地理性侧翼进攻,即在全国或全世界寻找对手力量薄弱地区。

另一种是细分性侧翼进攻,即寻找领先企业尚未为之服务的细分市场,在这些小市场上迅速填空补缺。

决策背景20世纪60年代前期,沉稳平静的美国摩托车市场被一个名不见经传的入侵者搅得天翻地覆。

这个入侵者就是在第二次世界大战硝烟中长大的一个日本小型企业,它要吞食美国企业苦心经营了60多年的地盘。

果然,它击败了所有强有力的美国竞争对手,占据了70%的摩托车市场。

这个入侵者就是本田摩托。

本田摩托的创世人本田宗一郎是一名铁匠的儿子,21岁那年,他成为一名汽车技师,开设了一家汽车修理部,并以能维修任何机械而闻名。

二战时,本田开发出全日本最佳的活塞环,并全部用于军用车辆。

战争接近尾声时,一枚炸弹炸毁了工厂,他的所有钱财都付之一炬,那年,他41岁。

本田开始寻找其他谋生之路。

他买了500个战争期间用于通讯设备的汽油发动机,改装在一般的自行车上。

起初销售有点困难,但很快便畅销全国。

当这些发动机用完后,本田设计制造了自己的发动机,后来又自行设计生产车架和车轮。

到1949年,他的工厂可以生产所有的零部件,并开始装配本田摩托车。

这些早期的摩托车每小时可行驶72公里。

1950年,本田生产了3600辆摩托车。

1959年,本田宗一郎决定进攻美国摩托车市场。

此前,在美国,各个摩托车生产企业受二战影响,摩托车生产企业纷纷倒闭,只剩下哈利。

戴维森一家了。

美国的哈利。

戴维森,英国的诺顿。

凯旋以及德国的宝马等摩托车公司每年的销售量可达5万辆左右。

10年后,日本企业本田开始向美国市场渗透。

稳定而平静的美国市场,突然受到了来自日本摩托车制造商的入侵。

20世纪60年代本田公司和美国摩托车市场1984年,Richard Pascale发表了一篇论文,这篇论文写的是本田公司20世纪60年代在美国摩托车市场上所取得的异乎寻常的成功,该篇论文拉开了关于战略制定过程讨论的序幕。

美国摩托车市场被美国的Harley Davidson公司、英国的BSA、Triumph and Norton公司和意大利的Moto—Guzzi公司所占据。

在1959年Harley公司是市场的领导者,它的总销售额达到了1 660万美元;与此同时,英国公司所占市场份额为49%。

但到了1973年,英国公司的市场份额仅为9%。

这主要是日本本田公司于1959年在美国建立了本田机动车公司美国分公司,然后在60年代大举进攻美国市场所致——本田公司在美国市场的销售额从1960年的50万美元激增到1965年的7 700万美元。

Richard Pascale在论文中提出两个(而不是一个)原因,解释了本田公司是如何取得如此卓越的市场成绩的。

下面是论文的摘要。

波士顿咨询集团和哈佛商学院对成功的解释伴随着英国公司在美国摩托车市场份额从1959年到1973年的急剧下降,波士顿咨询集团(BCG)在1975年向英国政府提交了一份报告,这份报告总结了它们对于本田公司在摩托车行业战略的研究发现。

日本制造业商的成功来源于20世纪50年代其国内市场的增长,这使其在成本上处于很有竞争力的位置,并且以此为跳板,在20世纪60年代用小型摩托车进军国际市场。

(BCG,1975:ⅹⅳ)其他研究(比如哈佛商学院的研究)将本田在美国的成功解释为:二战以后,在美国除了警察和在军队工作的人员在工作中使用摩托车以外,其他人很少对摩托车感兴趣。

尽管其时大多数摩托车车主无疑是正派人,但那些绕着摩托车转、称自己为“地狱天使”、“撤旦的奴隶”的无赖群体却给摩托车行业制造了一个很坏的形象。

1953年有一部电影叫《狂野者》,它使650cc排量的Triumph摩托车、黑色皮夹克和马龙·白兰度成为明星。

案例分析与讨论:【应用】第二讲跨国经营的动机【提示】用以加强对FDI理论的理解。

本田在北美20世纪80年代最大的发展趋势之一是日本在美国的直接投资浪潮。

而领导这股浪潮的是日本的汽车公司,尤其是本田、马自达、日产和丰田。

这些公司于1982~1991年间在以北美为基地的汽车组装工厂中总共投资了53亿美元。

这股浪潮的始作俑者是本田汽车公司,截止到1991年它在北美共投资11.3亿美元,建设了三个汽车组装厂,其中两个大的工厂设在俄亥俄州,最小的工厂设在加拿大的安大略省。

本田还在俄亥俄州投资5亿美元建立了一家发动机厂为俄亥俄州的组装厂提供发动机。

公司还在俄亥俄州的工厂中建立了研发与设计设施,并花了3100万美元在俄亥俄州的组装厂附近买下了一家已有的汽车检测中心。

由于这些投资,本田现在在俄亥俄州的中心工厂雇用了1万名职工,每周为其支付730 万美元的工资。

1990年,本田在美国销售的854 879 辆汽车中,几乎有2 / 3是在它的三家北美组装厂(大部分在俄亥俄州)中生产的。

本田说它在北美制造的汽车的国产化率达到了75%,也即每一辆车的最终成本的3/4是由北美的劳动力、零部件和其他成本构成的,剩下25%的成本源于进口部件。

早在1974 年,本田就考虑在北美建立汽车组装厂,但是由于北美当时的高劳动力成本而被迫放弃投资。

1977年,本田宣布它在俄亥俄州马里斯维尔小镇选择了一块厂址,用来建立一家摩托车组装厂。

摩托车生产同时也是汽车生产可能性的基础性试验。

这个试验确实非常必要,因为本田的内在脆弱性研究仍表明高成本和低生产率将使以北美为基地的汽车生产很不经济。

然而,本田很快就意识到它对美国工人的低生产率的假设是错误的。

1979 年它宣布在马里斯维尔的摩托车厂附近建立一家汽车组装厂的计划。

两年后,即1982年11月,第一家设在美国的本田汽车厂建成了,到1984 年该厂每年可以生产15万辆汽车。

整个80年代,本田在北美的直接投资还引致了它的许多日本零部件供应商的辅助性投资。

本田巧取美国市场1960年以前,美国摩托车市场主要由英国BSA公司、胜利公司、诺顿公司,意大利古伊公司,美国哈莱—戴维森公司所垄断。

在其小型摩托车市场上,美国产库什曼摩托车占其市场份额的85%。

但是,美国摩托车市场的规模相对讲非常小,主要由警察、军人、摩托车爱好者,从及向地狱天使和魔鬼信徒这样的不良分子所组成。

对此,美国一家咨询公司在一份报告中曾向英国人建议,完全放弃这一个极小的市场,而转向其它行业的投资。

然而,日本的本团公司没有接受这种观点,他们决定重新开创摩托车事业,创造一个崭新的市场。

正如1962年年度报告中描写的那样,本田销售的对象“并不是那些已经拥有摩托车的人,而是那些以前从未想过要购买摩托车的广大消费者”。

于是,本田公司开始向美国大众出售一种带有自动离合器、三速变速器和电启动装置的体积小、重量轻的摩托车。

这种摩托车操作简便,有着安全而又讨人喜欢的外观,甚至在女士车上还有踏脚板。

他们努力提高产品质量,就连那些对机械性能不熟悉的人,也认为购买这种摩托车比较安全。

在推销上,他们针对一般家庭和新生的休闹阶层,采用较低的价格和“骑上本田你最帅”的广告大作宣传。

对小型摩托车需求的剧增,使本田公司创造和控制了一个极大的新市场,通过专有技术和较高的生产效益,不断推出新产品,经常改进产品的设计和外观,改进售后服务,使公司在原来的基础上更加壮大。

面对这种局势,加上雅马哈和川崎公司的加入,竞争越来越激烈,美国和欧洲的许多公司被挤出了市场。

在过去的10年里,曾有几家非日本竞争者,如BMW和哈莱公司,在大型摩托车市场上开始了反攻。

但本田公司所具有的优势远远超过这些公司30年。

这一事实对于今天的管理人员来说有着重要的意义,企业保持长期优势的关键在于使自己在市场上区别于其它竞争者的能力。

任何一家企业都应能够回答下面的问题:①本企业同其它企业的区别在哪里?②是什么东西使我们在市场上独领风骚?③我们以什么样的方式向顾客提供了其它企业没有提供的价值?④将采取什么样的措施来确保自己在未来不同于其它企业?对于这4个问题,如果每位管理人员、职工、供货商、合伙人不能用大致相似的答案肯定地回答前3个问题,或者管理人员和职工不能在这4个问题上有统一的认识,那么,企业就不可能获得或保持其成功的地位。

本田(Honda)发展史1. 创立和早期发展本田(Honda)是一家世界知名的汽车制造公司,总部位于日本东京。

公司于1948年由本田宗一郎创立,起初是一家小型摩托车制造公司。

本田宗一郎对机械工程有着浓厚的兴趣,并且具备创新的思维和技术能力。

他希望通过设计和制造高质量的摩托车来满足人们对便捷交通工具的需求。

在公司创立初期,本田宗一郎亲自参与设计和制造,并采用了一些新颖的技术和材料。

1949年,本田推出了第一款自己的摩托车“Dream”,取得了巨大的成功。

这款摩托车具有出色的性能、可靠性和燃油经济性,受到了消费者的广泛好评。

随着本田摩托车的成功,公司逐渐扩大了规模,并开始进军国际市场。

1959年,本田宗一郎带领团队开发了一款小型汽车“Honda N360”,并在日本市场上推出。

这款车型在市场上取得了巨大的成功,为本田进一步发展奠定了基础。

2. 全球扩张和技术创新本田公司在1960年代开始加速全球扩张,并在美国建立了第一个海外生产基地。

这标志着本田进入了全球市场,并逐渐成为国际汽车制造业的重要参与者。

为了满足不同市场的需求,本田公司不断进行技术创新和产品研发。

1972年,本田推出了第一款轿车“Honda Civic”,该车型在全球市场上取得了巨大的成功,成为本田的明星产品之一。

Honda Civic以其出色的燃油经济性、可靠性和舒适性而闻名,深受消费者喜爱。

在技术方面,本田公司一直致力于提升发动机性能和燃油经济性。

1983年,本田推出了第一款采用可变气门正时技术的发动机“VTEC”,该技术使发动机在不同转速下具备更高的效率和动力输出。

这一创新在行业内引起了轰动,并成为本田公司的核心竞争力之一。

3. 环保和可持续发展随着全球对环境问题的关注日益增加,本田公司逐渐将环保和可持续发展作为重要战略方向。

公司致力于开发和推广绿色技术,以减少汽车对环境的负面影响。

在产品方面,本田公司推出了一系列环保车型,包括混合动力车和电动车。

佛山科学技术学院2013—2014学年第一学期

《战略管理》课程论文

班级:10工商管理2班姓名:李嘉裕学号:2010534220

班级:10工商管理2班姓名:冯启杰学号:2010534206

班级:10工商管理2班姓名:罗建辉学号:2010534231

班级:10工商管理2班姓名:黎柏全学号:2010534251

成绩:

案例:20世纪60年代本田公司和美国摩托车市场

本田公司是如何成功进入美国摩托车市场

在20世纪60年代之前,美国摩托车市场主要被美国的Harley Davidson公司,英国的BSA、Turiuph and Norton公司和意大利的Moto-Guzzi公司占据。

在1959年Harley公司是市场的领导者,它的销售总额达到了1660万美元;与此同时,英国公司的市场份额占市场份额的49%。

但到了1973年,英国公司的市场份额仅为9%。

这主要是日本本田公司在60年代前期,大举进攻美国摩托车市场并刮起了一股“本田旋风”。

本田公司在进入美国市场的初期,并没有把目标只限定在摩托车爱好者,而是把市场战略目标放在“从来没有想过骑摩托车的大众”无疑,这是一种创新。

在本田公司声场的摩托车型号中,除了那些较大型的摩托车(125cc、250cc、305cc),本田公司还把在日本取得惊人成功的50cc带来美国,50cc虽小,却在美国市场上收到意外的收获,并成功走进了体育用品商店等零售商。

无疑,这是一种差异,也是一种创新,并创造出需求,吸引到更多的人关注并购买小型摩托车。

在经过一系列的努力后,本田公司在美国市场上站稳了脚,并有了知名度。

为了进一步使本田形象在美国消费者心中扎下根,进一步推进大型和小型两种摩托车的销售业务,本田公司展开了强大的宣传攻势。

Grey广告公司的“骑本田,你将遇到最好的人”为本田公司大力宣传以改变以前人们对摩托车车主的偏见(一个身穿皮夹克、惹是生非的少年)。

我想这应该归功于本田公司的战略经验视角。

本田公司力图改变摩托车的旧形象,给摩托车以阳光、魅力。

改变消费者对摩托车不好的印象,给摩托车加入了新的文化,并在本田公司内部也形成了自己的组织文化。

摩托车市场并逐步发展扩张的现象,首先是在波士顿咨询公司为英国政府提供的研究报告中得到正式分析。

该报告的研究主题是为什么日本摩托车厂商能够在欧美市场长驱直入,而本地厂商则节节败退。

波士顿咨询公司的报告使用了很多正规的(主要是经济学方面的)分析,并得出结论: 本田从大规模生产中获得的经验曲线效应使本田在成本上比西方老牌企业享有竞争优势、成本优势和后来创建的其它优势,比如良好品牌形象,新的销售渠道等,奠定了本田在世界摩托车市场的成功。

波士顿咨询公司的报告充分展示了对战略现象背后的逻辑关系进行系统和正规分析的力量和魅力。

战略的经验视角的特点符合波士顿咨询公司的叙述。

战略是在组织经验和历史文化遗产的基础上渐进形成的,而且,公司里战略变革的发生远远不会像设计视角所解释的那样简单。

本田通过建立、使用和放大它的核心竞争力(小型发动机的设计和制造),来实现它的战略意图,它对统占全球市场有着疯狂的迷恋。

乔治·史托克和他在波士顿咨询公司的同事对于核心竞争力的解释做了进一步的提升。

核心竞争力虽然使本田能够同时参与看起来似乎互不相关的业务市场,比如汽车和家用割草机,但是,使本田和对手区分开来的还有企业能力,企业的动态管理能力,比如,管理4S店,广告商关系,供应商关系的能力和迅速实现新产品开发和产品转型的能力。

核心竞争力和动态管理能力代表了两种不同但又互补的战略要素。

战略的创意视角的特点符合本田管理层的叙述。

创意视角有助于理解创新战略的产生及组织如何应对动态的环境;创意视角也提出了一些问题,即高层管理者对战略发展方向的控制是否达到了设计视角所建议的那种程度。

本田摩托车进入欧美市场初期成功的观念归结于创新,在小型发动机方面的创新和对小型摩托车市场的创造和占领。

它所创造的小摩托车市场在一方面增大了整个摩托车市场的范围,也给生产大型摩托车的企业一个警示。

这样,本田摧毁了旧有的产业均衡,它也建立了新的细分市场,并在新的细分市场中建立自己所控制的生产、销售和服务的产业技术标准。

从产业结构分析的角度来看,本田在设计和制造小型发动机方面卓越的技术素质以及它在小型摩托车市场上的强势地位对后来者构成了强大的进入壁垒和流动壁垒,有效地阻碍和屏蔽了其它新老对手在该市场对本田的威胁。

当然,我们永远不能低估日本企业取胜全球市场的决心。

在开始进入美国摩托车市场时,本田似乎显得有些短视和准备不足。

但是,我们也要清楚地认识到本田对美国市场作出的战略承诺和献身投入的事实。

日本政府和本田的出口商均建议本田先在东南亚市场练兵,然后进军美国市场。

本田对此置之不理,本田本人的远见使它的公司决计要强攻美国市场。

正像在影视圈,不在好莱坞走红,就很难成为世界级

的电影明星一样,在摩托车或汽车业,不在美国市场立足,很难自称是业界大腕儿。

哈佛的叙述是以1963年本田年报中的战略陈述为基础的。

这个战略规划是建立在以下基础上的:

一.市场趋势。

摩托车的用途与国家的经济发展相关。

最初,摩托车由低收入者作为基本的代步工具来替代汽车。

当他们可以买汽车时,他们就将买车。

当国家的收入增长时,用车的比例也就上升了,当收入水平持续上升时,人们就将摩托车变为第二需要,用为消遣而不是交通工具。

二.成熟市场的购买决策。

1974年美国摩托车的需求包括大量的消遣用途。

一半以上的买者低于25岁,90%的是男青年,其人均收入为12720美元。

81.2%的买者是通过家庭成员或朋友介绍的,购买过程涉及大量观察、收集信息,平均要八周。

购买者在选择品牌或车型时,要考虑很多因素。

一半以上的第一代购买者选175cc,重置购买者喜欢大型,特别是他们熟悉的型号。

只有1/3的重复购买者选老品牌,尽管在几个消费者群中有明显的品牌忠诚度证据。

三.日本厂商的战略要素。

本田等日本公司的战略基本类似,都重视市场份额和销量,他们根据年销量而不是短期利润来建立其目标。

为实现这些目标,他们:只要意识到市场机会或威胁,就更新或重新设计产品;让价格水平适应于市场份额目标,有必要还下降;在所有竞争激烈的市场建立有效的营销系统,而不管短期成本;从长远出发来规划和制订目标。

日本公司的财务政策也支持其增长导向,典型的低分红和高负债率,使得日本公司能够在任一给定资产回报水平上比其英美对手维持其高速增长率。

高的销量使其可以大规模生产,机器和生产线都是高度机械化的,使用的技术也很先进。

由于购买量大,他们与零部件供应商建立良好的关系,有时通过交叉持股来巩固。

这样,供应商也有规模经济。

由于新的部件发展,使得提供的服务、交货和质量控制都是高水平的。

他们的研发费用也很高,从而使其新产品导入期相对较短。

四.竞争厂商的相对成本

日本厂商依靠比其英美对手优质低价的产品取得了市场的主导地位,同时,他们依靠成本优势而获得了持续的利润。

日本厂商的成本是其经验曲线的明显例证:生产加倍后单位成本都下降一定比例13%~15%。

基于提高的效率,本田在美国的各型号摩托车的价格从1970年~1975年基本没有变化,尽管同期消费价格上涨了40%。

由于加速的经验积累和规模经济,他们可以减少分销费用作为一定比例的销售额:销售人员、实体分配、商人支持和培训、广告和总部管理费。

但是,他们没有这样做,而是继续同样的支持,从而给予消费者很大的

价值,并巩固了其市场份额。

生产量的扩大使其可以采用更加先进的技术,由劳动密集型变为资本密集型。

原材料购买也有规模经济,供应商也有经验曲线作用。