原子发射光谱分析基本原理

- 格式:ppt

- 大小:8.20 MB

- 文档页数:82

原子发射光谱分析基本原理原子发射光谱分析是一种常用的分析技术,用于确定物质中不同元素的存在和浓度。

基本原理是通过激发原子使其跃迁到高能级,然后原子从高能级退回到低能级时会发射出一系列特定的频率光线,这些光线就被称为发射光谱。

本文将详细介绍原子发射光谱分析的基本原理。

当原子处于高能级时,由于能量不稳定,原子会自发地退回到低能级。

在这个过程中,原子会发射出一定频率的光线。

这是因为原子的能级结构是离散的,每个能级对应不同的能量差和光频率。

各元素拥有独特的能级结构,因此每个元素会发射出特定的频率光线,形成一种独特的光谱指纹。

发射光谱的特点是谱线的亮度与元素浓度成正比。

因此,通过测量谱线的强度可以确定样品中该元素的浓度。

发射光谱分析可以在可见光、紫外光和红外光范围内进行。

原子发射光谱分析有两种主要的测量方式:线源测量和离散源测量。

线源测量是指使用等离子体火焰或火花放电等产生连续谱的激发源。

这种方法适用于多元素分析和测量大样品数量。

离散源测量是指使用电弧放电或激光脉冲等产生谱线的激发源。

这种方法适用于单元素测量和对样品数量要求不高的分析。

然而,原子发射光谱分析也存在一些局限性。

由于发射光谱需要样品激发和发射,对样品形式和形状要求较高。

此外,元素之间的相互作用和基体效应也会对分析结果产生影响,需要进行校正和修正。

总结起来,原子发射光谱分析是一种常用的化学分析技术,适用于多元素同时分析和不同浓度的测量。

通过测量发射光谱的强度可以确定元素的浓度。

然而,这项技术也有一定的局限性,需要对样品的形态和基体进行处理和修正。

尽管如此,原子发射光谱分析仍然是一种重要的化学分析方法,广泛应用于环境监测、食品检测和地质勘探等领域。

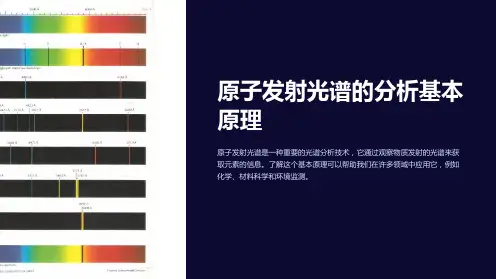

原子发射光谱是一种用于研究原子的光谱分析方法,它基于原子在激发态和基态之间跃迁时所发射的特定波长的光线。

以下是原子发射光谱的基本原理:

激发原子:通过外部能量源(如火焰、电弧、激光等)提供能量,原子的电子从基态跃迁到高能级的激发态。

这种能量供应导致电子在原子内部跃迁到更高的能级。

跃迁发射:激发态的原子处于不稳定状态,电子倾向于回到较低的能级。

在这个过程中,原子会通过跃迁发射特定波长的光子,即光子能量与原子能级差之间的关系是定量的。

光谱测量:发射的光子经过分光仪或光谱仪分散成不同波长的光,并通过探测器进行测量和记录。

测量得到的光谱显示了不同波长的发射线,每条发射线对应于原子在不同能级之间跃迁所发射的特定波长。

通过分析原子发射光谱,可以获得关于原子的信息,包括元素的存在、浓度、能级结构和其他特性。

每个元素都有其独特的发射光谱,因此原子发射光谱可用于元素分析和识别,广泛应用于化学、物理、材料科学和环境监测等领域。

原子发射光谱分析基本原理原子发射光谱分析(Atomic Emission Spectroscopy,简称AES)基本原理是利用原子在受激光、电弧等能量源作用下,从低能级跃迁到高能级,再由高能级返回低能级时发射光线的特性,来研究和分析各元素的组成和含量。

下面将详细介绍AES的基本原理。

1.激发和激光源:激发是令原子从基态跃迁到激发态所受到的能量刺激,常见的激发方式有电弧、火焰和激光。

其中,激光是最常用的激发源,其具有单色性、高亮度和空间一性等优点,可以选择激发特定的原子或分子。

2.激发态原子:原子经过能量激发后,电子由低能级跃迁到高能级。

高能级的原子是不稳定的,会通过退激发(即从高能级发射光子返回低能级)的方式来重新恢复到基态。

这个时间通常很短,大约在纳秒级别。

3.跃迁和能级:原子从一个能级跃迁到另一个能级时,会发射或吸收一定频率的光子。

这些能级间的跃迁是由原子的电子转移引起的,每个原子有特定的能级结构。

不同元素具有不同的能级结构,因此会发射出不同波长的光谱线。

4.光谱仪:光谱仪是用来观测和测量原子发射光谱的仪器。

光谱仪包括光源、衍射装置和检测器。

当原子发射光谱经过衍射装置时,会发生衍射现象,使得不同波长的光线发生偏折,最终通过检测器进行测量和记录。

5.光谱线特性:每个元素在发射光谱中都有特定的光谱线,即特定波长的光线。

这些光谱线的强度和波长与元素的组成和含量有关。

通过测量光谱线的强度,可以计算出样品中元素的相对含量。

总而言之,原子发射光谱分析是利用原子在激发态和基态之间跃迁所发射的特定波长光线,通过测量光谱线的强度和波长,来研究和分析样品中不同元素的组成和含量。

这在材料科学、地球科学和生命科学等领域具有广泛的应用。

原子发射光谱原理

原子发射光谱是物理学研究中的一个重要分支,它通过研究原子在受激激发后发射出的光谱来了解原子的结构和性质。

原子发射光谱的实验基于以下几个原理:

1. 原子能级:原子中的电子存在不同能级,当电子从一个能级跃迁到另一个能级时,会吸收或者发射能量。

原子发射光谱通过研究不同能级间的跃迁来确定原子的能级结构。

2. 激发和激发源:为了使原子跃迁到较高能级,我们需要提供足够的能量来激发原子。

常用的激发源包括高温、高压和电磁辐射等。

例如,将气体放电产生等离子体,通过碰撞激发气体中的原子使其跃迁到激发态。

3. 光的发射:当原子从激发态退回到低能级时,会发射出能量等于跃迁能级差的光子。

这些发射的光子组成了原子发射光谱。

4. 光谱分析:经过准确的测量和分析,我们可以获得原子发射光谱中的特征谱线。

这些谱线的波长或频率与原子的能级差密切相关,因此可以用来确定原子的结构和特性。

原子发射光谱广泛应用于化学、物理、天文学等领域。

通过分析光谱,我们可以研究原子的能级结构、同位素的分离和测量、元素的定性分析以及识别天体中的化学成分等。

此外,原子发射光谱也是化学分析和材料研究中常用的分析工具,可以检测和分析样品中的各种元素及其含量。

它不仅具有高灵敏度和高选择性,而且具有非破坏性和快速分析的特点。

总而言之,原子发射光谱是通过研究原子在激发态与基态之间跃迁发射出的光谱来了解原子的能级结构和性质的一门科学。

通过对原子发射光谱的研究,我们可以深入了解物质的微观结构,促进科学技术的发展和应用。