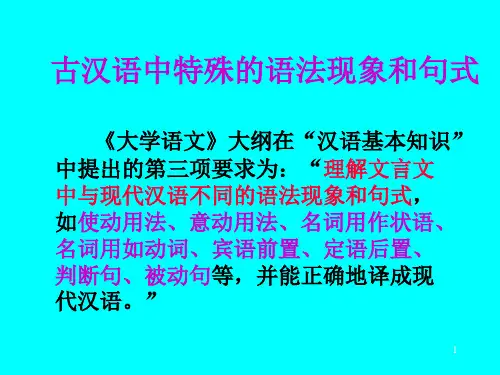

古代汉语特殊句式(精华版)教学教材

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:6

常见文言特殊句式例说一、判断句从表达的内容看,可分两种类型:“是非判断句”和“因果判断句”。

1.是非判断句对事物本身或肯定或否定,可分为三个系列:(1)“……者……也" 系列。

这是文言文判断句最常见的格式,由此变化,就形成一个系列:夫将者.,国之辅也.。

(……者……也)此谋攻之法也..(……也)百战百胜,非善之善者也...(……者也)粟者.,民之所种。

(……者……)刘备天下果雄(……)(2)“乃”,“为”系列.文言判断句,又常用“乃”、“为”、“则"、“即”、“是”、“惟(维)”等来表示,构成又一个系列:当立者乃.公子扶苏。

全国为.上,破国次之。

此则.岳阳楼之大观也。

神即.形也,形即.神也。

翩翩两骑来是.谁?(3)副词系列。

文言判断句,还常以“非”、“素”、“必"、“皆”、“诚”、“亦”等副词来表示,译时应把副词的原义译出并补上判断词。

又构成另一个系列:非.其父兄,即其子弟.且相如素.贱人。

然安刘氏者,必.勃也。

此三子者,皆.布衣之士也。

此诚.危急存亡之秋也。

此亦.妄人也已矣。

2.因果判断句对事物间的因果关系进行肯定或否定。

“因果判断”表达的意思是“……是因为……”,或“……的原因是……”例如:吾所以为此者.,以先国家之急而后私仇也.。

蟹六跪而二螯.非蛇鳝之穴无可寄托者.,用心躁也.。

夫韩、魏灭亡,而安陵君以五十里之地存者.,徒以有先生在也.。

橘柚生于江南,而民(各地的人)皆甘之于口,味同也.(是因为人们对味道的感觉相同)。

从表现的形式看,可分三种类型:“一般判断句”,“简略判断句”和“特殊判断句”。

1.一般判断句指有判断标志的判断句,以上例子都是有判断标志的句子,不另举例。

2.简略判断句简略判断句包括两类,一类是无任何上述标志的判断句,一类是省略主语的判断句.例如:荀卿,赵人。

夫鲁,齐、晋之唇.对曰:“[]忠之属也,可以一战.”子曰:“[]非吾徒也!小子鸣鼓而攻之可也!”3.特殊判断句这种句子具有判断句的形式,但主语和谓语间不是判断关系,不是同一类别或同一事物。

![文言文特殊句式课件[60张]](https://uimg.taocdn.com/54a602ec16fc700aba68fc8e.webp)

常见文言特殊句式例说一、判断句从表达的内容看,可分两种类型:“是非判断句”和“因果判断句”。

1.是非判断句对事物本身或肯定或否定,可分为三个系列:(1)“……者……也” 系列。

这是文言文判断句最常见的格式,由此变化,就形成一个系列:夫将者.,国之辅也.。

(……者……也)此谋攻之法也.。

(……也)百战百胜,非善之善者也..。

(……者也)粟者.,民之所种。

(……者……)刘备天下果雄(……)(2)“乃”,“为”系列。

文言判断句,又常用“乃”、“为”、“则”、“即”、“是”、“惟(维)”等来表示,构成又一个系列:当立者乃.公子扶苏。

全国为.上,破国次之。

此则.岳阳楼之大观也。

神即.形也,形即.神也。

翩翩两骑来是.谁?(3)副词系列。

文言判断句,还常以“非”、“素”、“必”、“皆”、“诚”、“亦”等副词来表示,译时应把副词的原义译出并补上判断词。

又构成另一个系列:非.其父兄,即其子弟。

且相如素.贱人。

然安刘氏者,必.勃也。

此三子者,皆.布衣之士也。

此诚.危急存亡之秋也。

此亦.妄人也已矣。

2.因果判断句对事物间的因果关系进行肯定或否定。

“因果判断”表达的意思是“……是因为……”,或“……的原因是……”例如:吾所以为此者.,以先国家之急而后私仇也.。

蟹六跪而二螯。

非蛇鳝之穴无可寄托者.,用心躁也.。

夫韩、魏灭亡,而安陵君以五十里之地存者.,徒以有先生在也.。

橘柚生于江南,而民(各地的人)皆甘之于口,味同也.(是因为人们对味道的感觉相同)。

从表现的形式看,可分三种类型:“一般判断句”,“简略判断句”和“特殊判断句”。

1.一般判断句指有判断标志的判断句,以上例子都是有判断标志的句子,不另举例。

2.简略判断句简略判断句包括两类,一类是无任何上述标志的判断句,一类是省略主语的判断句。

例如:荀卿,赵人。

夫鲁,齐、晋之唇。

对曰:“[]忠之属也,可以一战。

”子曰:“[]非吾徒也!小子鸣鼓而攻之可也!”3.特殊判断句这种句子具有判断句的形式,但主语和谓语间不是判断关系,不是同一类别或同一事物。

一般可分为三类。

(1)谓语表示相似或比喻。

译时可加判断词“是”,也可以加比喻词“象”。

如:视其行步,窃铁也;颜色,窃铁也。

故凡不学而无求其道,皆北方之学没(潜水)者也。

(2)谓语解释原因。

如上述“因果判断句”,不另举例。

(3)主语部分或谓语部分只突出了某一关键的词语,因而不能形成同一关系。

译时,可补充必要成分。

如:百乘,显使也(带领一百辆车的使臣是显贵的使臣)。

夫战,勇气也(打仗是凭勇气的事)。

判断句判断句是用句词或句词性短语表示判断的句子。

对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子。

依靠判断动词“是”构成判断句的形式在文言文里只是个别现象,如:“不知木兰是女郎””同是天涯沦落人”。

在古代汉语中,判断句一般是以名词或名词性短语为谓语而表示判断句。

文言中常有以下几种形式表示判断。

1.以虚词配合一定的句式表示的判断句,如借用“者”、“也”等词构成。

用“者”或“也”表判断。

①“.……者,……也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:“廉颇者,赵之良将也。

”《廉颇蔺相如列传》“陈涉者,阳城人也。

”《史记.了涉世家》②“……,……也。

”判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略“者”,只用“也”表判断。

如:“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”《资治通鉴》“和氏璧,天下所共传宝也。

”《廉颇蔺相如列传》③“……者,……。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。

如:“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”《游褒禅山记》④“……者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:“城北徐公,齐国之美丽者也。

”《邹忌讽齐王纳谏》夫战,勇气也。

《左传·曹刿论战》莲,花之君子者也。

周敦颐《爱莲说》环滁皆山也。

《醉翁亭记》⑤“……,……。

”“者”、“也”都不用或“者”、“也”都省略,单以名词或名词性短语作谓语来表示判断,也是文言文中判断句的一种形式,通常以语意直接表示判断。

七略四库,天子之书《黄生借书说》汗牛塞屋,富贵家之书《黄生借书说》刘备,天下枭雄。

《赤壁之战》刘豫州王室之胃。

《赤壁之战》2.在主谓之间,用“乃、必、亦、即、诚、皆、则、素、悉、本””等副词表示肯定判断,兼加强语气。

例如:当立者乃公子扶苏。

《陈涉世家》此则岳阳楼之大观也。

《岳阳楼记》夫六国与秦皆诸侯。

《六国论》项燕为楚将《陈涉世家》此悉贞良死节之臣《出师表》臣本布衣《出师表》此诚危急存亡之秋也《出师表》3.用动词“为”和判断词“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

例如:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?《鸿门宴》问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

《桃花源记》巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。

《赤壁之战》石之铿然有声者,所在皆是也。

(代词,这样)《石钟山记》同行十二年,不知木兰是女郎。

《木兰诗》斯是陋室《陋室铭》4.用否定副词“非”等表示否定的判断,这种句子跟白话文“……不是……”的句式相当。

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

《六国论》城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……《孟子·得道多助,失道寡助》需要注意:判断句中.谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。

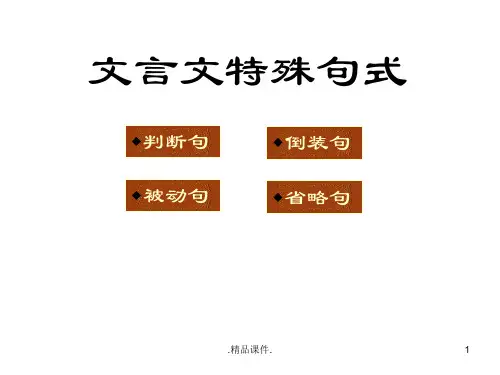

二、被动句被动句可分为两大类:“有形式标志的被动句”和“无形式标志的被动句”。

1.有形式标志的被动句信而见.疑,忠而被.谤,能无怨乎?而君幸于.赵王。

臣诚恐见.欺于.王。

今不速往,恐为.操所先。

(楚王)身客死于秦,为.天下笑。

吾不能举全吴之地,十万之众,受.制于.人。

2.无形式标志的被动句被动句而无语词标志,这要依靠对文意的整体把握。

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也……田横,齐之壮士耳,犹守义不辱;况刘豫州王室之胄……八月初一日,上召见袁世凯,特赏侍郎……至初五日,袁复召见……今三晋不胜泰,四世矣。

自魏襄以来,野战不胜,守城必拔,小大之战,三晋之所亡于秦者,不可胜数也。

三、疑问句1.一般的疑问句多含有表疑问的代词、副词、语气词。

例如:“大王来何.操?”“且焉.置土石?”“不堪吏人妇,岂.合令郎君?”“六国互丧,率赂秦耶.?”“独.不怜公子姊邪.?”“其.可怪也欤.?”2.习惯型短语疑问句在文言文中,又有许多与疑问、反问有关的习惯说法,下面分别介绍。

(l)“如……何”、“奈……何”、“若……何”。

这是三个同义的说法,意思是:“把……怎么样”、“对……怎么办”或“怎么对付(处置、安顿)……”。

例如:“如.太行、王屋何.”,“虞兮鹰兮奈.若何.”,“居肓之上,膏之下,若.我何.”。

如果所插入的宾语是“之”,就构成了“如之何”、“奈之何”、“若之何”的说法。

这种说法不但用来询问办法,还可以询问事情的可否,如果放在谓语动词之前,就带有强烈的反问语气。

如:“巫妪、三老不来还,奈之何...(怎么样)?”“我...(怎么样)?”“今匈奴未臣,虽无事,欲释备,如之何之大贤欤,于人何所不容?我之不贤欤,人将拒我,如之何...(怎么能够)其拒人也?”(2)“……孰与……”、“……何如……”。

这两种说法都是询问比较的结果,用法相同。

例如:“吾孰与..日远?”(长安和..城北徐公美?”(我跟城北徐公比,哪一个更美?)“汝意谓长安何如太阳相比,哪一个离得更远?)上述说法,还可有所变化。

如“将三军,使士卒乐死,敌国不敢谋,子孰与..起(吴起)?”这个句子把所比较的内容放在句首单说。

“公之视廉将军孰与..秦王?”这个句子把要比较的内容省略了,可以根据上下文补出来,像“厉害、威风”之类,也可以理解成一般性的优劣高下的比较,就译为谁和谁相比,“怎么样”。

“孰与”,“何如”又可以用来询问利弊得失,或表示抉择取舍。

如:“救赵孰.与勿救?”(救赵和不救赵哪个有利?)“惟坐待亡,孰与..伐之?”(与其坐而待毙,哪如起而进攻他们?)与“孰与”、“何如”这种用法相同的还有“孰如”、“孰若”、“何若’等。

(3)“不亦……乎”。

可译为“不……吗?”或“难道不……吗?”。

如:“学而时习之,不亦..可乎.?”..说乎.?”“有过不罪,无功受赏,虽亡,不亦(4)“何(奚、安)以(用)……为”、“何以为”、“何……为”。

“何以……为”可译成“哪儿用得着……呢?”或“还要……干什么呢?”如:“吾有车而使人不敢借,何以..坞为.?”..车为.?”“世方乱,安以..富为.?”“上岸击贼,洗足入船,何用上述形式中的宾语可以省略,于是就变成“何以为”、“奚以为”的形式。

如:“胜(白公胜)自砺剑(磨剑),人问曰:‘何以为...(磨剑干什么)?’”“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,虽多,亦奚以为...(读它干什么呢)?”有时“以”字又可以省略,变成“何……为”、“奚……为”的形式。

如:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何.辞为.?”“吾英王(我是英王)……奚.跪为.(为什么要给你下跪呢)?”(5)“何(奚、焉)……之有”表示反问,等于说“有何……”。

例如:“宋何.罪之有..(还有什么国家呢)?”..(宋国有什么罪)?”“为主而无臣,奚.国之有上述形式还可以省去“之”字,变成“何有”的格式,它的含义常是“何难之有”、“何爱之有”等。

如:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有..于我哉(对我来说有什么困难呢)?”“虽及胡耈(指很老的人),获则取之,何有..于二毛(对于头发花白的敌人,又有什么可怜惜的呢)?”(6)“何……之为”。

这个格式的意思有“还算得上什么……”“还谈得上什么……”“还说什么……”。

比如:“(袁)尚寒,求席。

(袁)熙日:‘头颅方行千里,何.席之为..(还说什么席子呢)?’” “今二子者,君生则纵其恶,死又益其侈,是弃君于恶也。

何.臣之为..(还算得上是臣子吗)?”(7)得无”与”无乃”。

“得无”又写作“得毋”、“得微”、“得非”等,意思是“该不会’”、“莫不是”、“只怕是”、“岂不是”、“莫非”等。

如“日食饮得无..往见跖邪.?”等等。

..有病乎.?”“得微..衰乎.?”“得毋“无乃”,又写作“毋乃”、“非乃”、“不乃”,意思是“大概”、“恐怕”、“岂不是”、“莫非是”、“未免”等。

如“师劳力竭,远主备之,无乃..后乎.?”,..不可乎.?”,“今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃等等。