沪科版九年级物理总复习导学案全套

- 格式:doc

- 大小:3.78 MB

- 文档页数:46

沪科版初中物理中考复习全册教案一 运动得世界1、运动得相对性一个物体对参照物得位置如果发生改变则称该物体运动,若对参照物得位置没有改变,则称该物体静止。

例:教室相对于行走得人就是运动得。

龙舟相对于河岸就是运动得。

同步卫星相对于地球就是静止得。

龙舟相对于舟上得人就是静止得。

2、长度得测量选:选择一个清晰得刻度开始测量放:放正刻度尺、紧靠被测物瞧:测量时视线应与尺面垂直读:估读到分度值得下一位(分度值:刻度尺里面最小得刻度值)记:记下数值与单位例:图中测出得该物长度就是 1、00 cm 、3、长度单位换算1Km=103m 1m=10dm=100cm=103mm=106μm=109nm例:45μm=4、5⨯10-5m 0、23dm=2、3⨯107nm4、速度得计算公式:v=s/t 其中:(1)计算时将s 与t 得单位化成m/s 或者km/h(2)式中三个物理量应对应于同一个物体(3)懂得将题中得物理情景画成简图,找出相应得方程例:某同学乘坐得汽艇遥对一座高崖,她向高崖大喊一声,历时5秒她听到了回声。

若汽艇以100m/s 得速度正对高崖驶去,她喊时离高崖就是多远?解:5秒内人走得路程为: S 船=V 船t=100m/s ⨯5s=500m5秒内声音走得路程为:S 声=V 声t=340m/s ⨯5s=1700m如右图可知:她喊时离高崖得距离为:S= (S 船+ S 声)/2=1100m5、平均速度严格按公式v=ts 来计算,切勿利用V=221V V +来计算。

例:汽车在长100m 得公路上行驶,前50m 得速度为20m/s,后50m 得速度为10m/s,汽车在这100m 公路上得平均速度为_______m/s 。

解:前半段时间为:t=v s =sm m /2050=2、5s 后半段时间为:t=v s =sm m /1050=5s 所以全程得平均速度为:v=t s =sm 5.7100=13、3m/s[应用练习]1.小明同学坐在行驶得公共汽车内: (选填“运动”、“静止”)(1)以地面为参照物,小明就是_______得;以行驶得公共汽车为参照物,小明就是______得。

沪科版九年级物理全一册导学案:第十二章温度与物态变化复习一、教学内容本章主要复习沪科版九年级物理全一册第十二章“温度与物态变化”的内容。

具体包括:1. 温度及其计量单位;2. 热量传递的方式;3. 物质的六种物态变化及其吸热和放热情况;4. 物态变化的判断;5. 生活中的热现象分析。

二、教学目标1. 理解温度、热量和物态变化的概念,掌握物质的六种物态变化及其吸热和放热情况;2. 能够分析生活中的热现象,运用物态变化的知识解释现象;3. 培养学生的观察、思考和解决问题的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:热量传递的方式,物态变化的判断;2. 教学重点:物质的六种物态变化及其吸热和放热情况,生活中的热现象分析。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔;2. 学具:学生手册、练习册。

五、教学过程1. 实践情景引入:讨论冬季室内外温差大的现象,引导学生思考温度和热量之间的关系;2. 知识讲解:讲解温度、热量和物态变化的概念,重点解释物质的六种物态变化及其吸热和放热情况;3. 例题讲解:分析生活中的热现象,如冰融化、水沸腾等,引导学生运用物态变化的知识解释现象;4. 随堂练习:学生自主完成练习册上的相关题目,教师巡回指导;6. 布置作业:布置练习册上的相关题目,要求学生巩固所学知识。

六、板书设计板书内容:温度与物态变化1. 温度:计量热冷程度的物理量;2. 热量:热能的传递;3. 物态变化:固态、液态、气态之间的转化;4. 物态变化的吸热和放热情况;5. 热量传递的方式:传导、对流、辐射;6. 物态变化的判断:观察物质前后的状态变化。

七、作业设计1. 题目:判断下列现象属于哪种物态变化,并说明原因。

a. 冰融化成水;b. 水蒸气凝结成水滴;c. 固态的二氧化碳直接变成气态。

2. 答案:a. 冰融化成水:熔化,因为冰吸收热量从固态变成液态;b. 水蒸气凝结成水滴:凝结,因为水蒸气放出热量从气态变成液态;c. 固态的二氧化碳直接变成气态:升华,因为二氧化碳吸收热量从固态直接变成气态。

沪科版物理九年级全一册导学案:17.1磁是什么在设计这堂课的时候,我主要是围绕学生的认知规律和兴趣点来展开的。

我希望通过这节课,让学生能够理解磁是什么,磁现象的基本特征,以及磁与其他物理现象的联系。

教学目标是让学生了解磁的概念,理解磁现象的基本特征,能够运用磁的知识解释一些日常生活中的现象。

重点是磁的概念和磁现象的基本特征,难点是磁与其他物理现象的联系。

为了让学生更好地理解磁的概念,我准备了磁铁、铁钉、小铁块等教具,以及一些与磁现象相关的图片和视频作为学具。

我会通过一些磁铁吸引铁钉的实验,引导学生观察磁铁的吸引作用,让学生初步感受磁的现象。

然后,我会向学生介绍磁的概念,解释磁铁的两极,北极和南极,以及磁极间的相互作用规律。

我会安排一些随堂练习,让学生运用所学的磁的知识,解释一些日常生活中的现象,如为什么磁铁会吸引铁钉,为什么磁悬浮列车能够悬浮等。

在活动的重难点部分,我会着重讲解磁的概念,磁铁的两极,磁极间的相互作用规律,以及磁现象与其他物理现象的联系。

课后反思时,我会思考这节课的讲解是否清晰,学生是否能够理解磁的概念,磁现象的基本特征,以及磁与其他物理现象的联系。

如果有可能的话,我会尝试一些新的教学方法,如互动式教学,以提高学生的学习兴趣和理解能力。

对于拓展延伸部分,我会鼓励学生在家中寻找磁现象的存在,尝试用所学知识解释这些现象,并鼓励学生进行一些简单的磁现象实验,以加深对磁的理解。

重点和难点解析:1. 磁的概念:理解磁是什么,是学习磁现象的基础。

我通过实物演示和多媒体教学,试图让学生直观地感受到磁的存在,并清晰地理解磁的概念。

在讲解时,我特别强调了磁铁的两极——北极和南极,以及磁极间的相互作用规律。

2. 磁铁的吸引作用:磁铁吸引铁钉的实验是引入磁概念的典型方式。

在这个环节,我注意让学生观察和记录磁铁吸引铁钉的现象,并引导他们思考这一现象背后的原因。

3. 磁现象的应用:为了让 students 了解磁现象在日常生活中的应用,我挑选了一些与磁相关的图片和视频,如磁悬浮列车、磁性storage 等。

第十四章了解电路沪科版九年级全一册导学案(带答案学习目标:1.理解摩擦起电的原理2.会区分串并联电路。

3.会分析电路图,并且会画电路图电是什么生活中,有很多带电现象,比如用塑料梳子梳头发,头发会被梳子吸引。

晚上脱毛衣会有电火花,这是因为物体带上了电1.电荷:自然界中只有两种电荷,一种是正电荷,一种是负电荷2.正电荷:用丝绸摩擦过的玻璃棒,玻璃棒带的电规定为正电荷负电荷:毛皮摩擦过的橡胶棒,橡胶棒上带的电荷为负电荷3.摩擦起电:通过摩擦的方式让物体带电,可以吸引不带电的轻小物体4.摩擦起电的实质是电子的转移,带正电的物体是失去电子,带负电的物体得到电子,电子本身带负电5.电荷之间的性质:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引6.验电器的原理:同种电荷相互排斥思考:油罐车在运输过程中都会有一条铁链子连着地面,这是为什么?让电灯发光1.电路的组成:电源,开关,导线,用电器电源:给电路提供电能,常见的电源有干电池,蓄电池等,是将化学能转化为电能的装置,一节干电池的电压为1.5v开关:控制电路的通断。

用电器:消耗电能的装置,将电能转化为其他形式的能,常见的其他形式的能有内能和机械能导线:连接电路的作用。

2.常见的电学符号3.常见电路状态:通路,短路和开路(又叫断路)通路,处处连通,电路中有电流开路:某处断开,可能是开关断开,导线断开,用电器损坏或者接触不良,此时电路中没有电流短路:电源短路:导线直接和电源两极相连接,电流不经过用电器, 此时电流很大,容易烧坏电源和导线绝缘层局部短路:某个用电器两端直接被导线连接,此时电流不经过被短路的用电器连接串联电路和并联电路1.一个最简单的完整电路有、、、四部分组成2.连接电路时应该注意开关应(填“断开”或“闭合”)3.画出电源、开关、电灯、电铃、和交叉相接的导线5个电路元件符P' : 、、、、o4根据如下的电路图,用笔画线代替导线,,连接一个最简单的完整电路。

三、新课教学1.设计电路让两个灯泡都发光(画出电路图)方法一定义:用电器 联接起来的电路实验探究:串联电路的特点闭合开关,两灯泡,断开开关,两灯泡改变开关的位置后,对电路是否有影响?观察串联电路电流的路径有 条。

第十二章复习课【复习目标】1.能回忆并说出本章的主要内容.2.掌握温度计的使用方法。

会区别六种物态变化。

3.会分析物态变化图像.【复习重点】会区别六种物态变化。

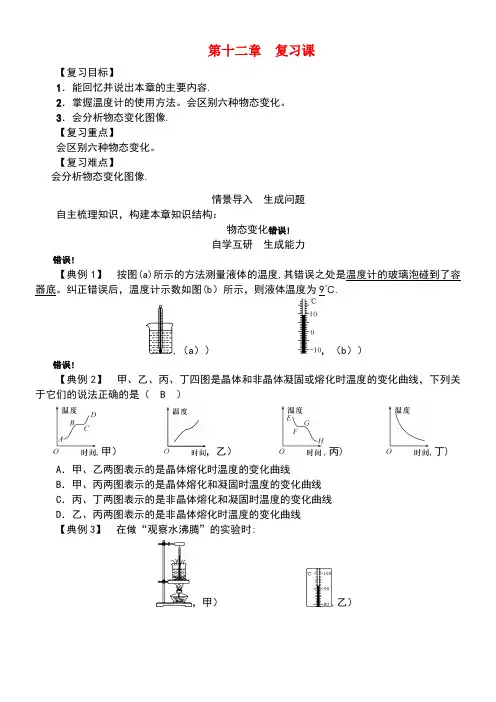

【复习难点】会分析物态变化图像.情景导入生成问题自主梳理知识,构建本章知识结构:物态变化错误!自学互研生成能力错误!【典例1】按图(a)所示的方法测量液体的温度,其错误之处是温度计的玻璃泡碰到了容器底。

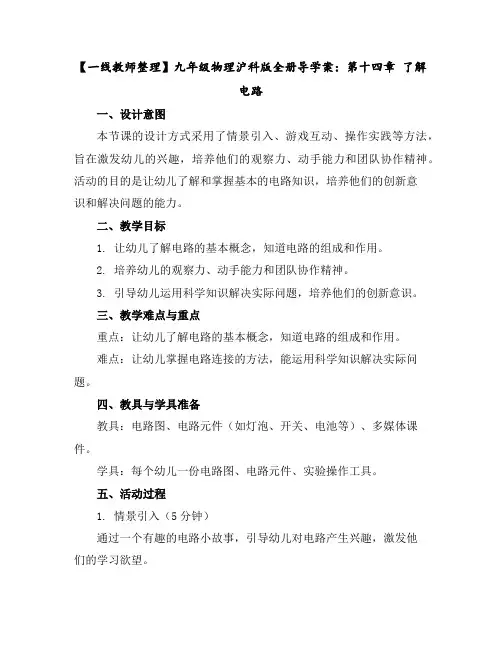

纠正错误后,温度计示数如图(b)所示,则液体温度为9℃.,(a)),(b))错误!【典例2】甲、乙、丙、丁四图是晶体和非晶体凝固或熔化时温度的变化曲线,下列关于它们的说法正确的是( B ),甲),乙),丙) ,丁) A.甲、乙两图表示的是晶体熔化时温度的变化曲线B.甲、丙两图表示的是晶体熔化和凝固时温度的变化曲线C.丙、丁两图表示的是非晶体熔化和凝固时温度的变化曲线D.乙、丙两图表示的是非晶体熔化时温度的变化曲线【典例3】在做“观察水沸腾”的实验时:,甲),乙)(1)A组同学用的是如图甲所示装置,他们测出的水温将偏高(选填“高”或“低”)。

(2)图乙是B组同学在实验某时刻观察到温度计的示数,此时水的温度是92℃。

错误!【典例4】如图所示,用酒精灯对烧瓶加热一段时间后,发现瓶中水量减少。

这是由于水汽化(填物态变化名称)造成的;而金属盘底部出现水滴,这是由于金属盘的温度较低,使水蒸气发生液化(填物态变化名称)而形成的。

交流展示生成新知当堂演练提升能力见学生用书课后反思查漏补缺尊敬的读者:本文由我和我的同事在百忙中收集整编出来,本文稿在发布之前我们对内容进行仔细校对,但是难免会有不尽如人意之处,如有疏漏之处请指正,希望本文能为您解开疑惑,引发思考。

文中部分文字受到网友的关怀和支持,在此表示感谢!在往后的日子希望与大家共同进步,成长。

This article is collected and compiled by my colleagues and I in our busy schedule. We proofread the content carefully before the release of this article, but it is inevitable that there will be someunsatisfactory points. If there are omissions, please correct them. I hope this article can solve your doubts and arouse your thinking. Part of the text by the user's care and support, thank you here! I hope to make progress and grow with you in the future.。

【一线教师整理】九年级物理沪科版全册导学案:第十四章了解电路一、设计意图本节课的设计方式采用了情景引入、游戏互动、操作实践等方法,旨在激发幼儿的兴趣,培养他们的观察力、动手能力和团队协作精神。

活动的目的是让幼儿了解和掌握基本的电路知识,培养他们的创新意识和解决问题的能力。

二、教学目标1. 让幼儿了解电路的基本概念,知道电路的组成和作用。

2. 培养幼儿的观察力、动手能力和团队协作精神。

3. 引导幼儿运用科学知识解决实际问题,培养他们的创新意识。

三、教学难点与重点重点:让幼儿了解电路的基本概念,知道电路的组成和作用。

难点:让幼儿掌握电路连接的方法,能运用科学知识解决实际问题。

四、教具与学具准备教具:电路图、电路元件(如灯泡、开关、电池等)、多媒体课件。

学具:每个幼儿一份电路图、电路元件、实验操作工具。

五、活动过程1. 情景引入(5分钟)通过一个有趣的电路小故事,引导幼儿对电路产生兴趣,激发他们的学习欲望。

2. 知识讲解(10分钟)运用多媒体课件,直观地向幼儿介绍电路的基本概念、组成和作用。

3. 动手实践(10分钟)让幼儿分组进行电路连接实验,培养他们的动手能力和团队协作精神。

六、活动重难点重点:让幼儿了解电路的基本概念,知道电路的组成和作用。

难点:让幼儿掌握电路连接的方法,能运用科学知识解决实际问题。

七、课后反思及拓展延伸通过本次活动,我发现幼儿们对电路产生了浓厚的兴趣,他们在动手实践环节表现出了强烈的求知欲和团队协作精神。

但在活动过程中,部分幼儿对电路连接的方法掌握不够熟练,需要在课后加强指导。

拓展延伸:鼓励幼儿在课后观察生活中的电路,尝试运用所学知识解决问题,培养他们的创新意识和实践能力。

一、设计意图我希望通过创设情景和互动游戏,让幼儿在愉悦的氛围中认识电路,并在操作实践中掌握电路的基本连接方法。

通过解决实际问题,我希望能够培养幼儿的创新意识和问题解决能力。

二、教学目标1. 了解电路的基本概念,认识电路的组成和作用。

文档沪科版九年级物理全一册导学案:19.2 让信息“飞”起来一、教学内容本节课的教学内容来自沪科版九年级物理全一册第19.2节,主要讲述电磁波的产生、传播和应用。

具体内容包括:1. 电磁波的产生:介绍电磁波的产生原理,以及不同种类的电磁波。

2. 电磁波的传播:讲解电磁波在真空和介质中的传播特性。

3. 电磁波的应用:探讨电磁波在通信、广播、雷达等领域的应用。

二、教学目标1. 了解电磁波的产生、传播和应用,提高学生的物理知识水平。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 激发学生对物理学科的兴趣,培养其探究精神。

三、教学难点与重点1. 教学难点:电磁波的产生原理,电磁波在介质中的传播规律。

2. 教学重点:电磁波的产生、传播和应用。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、黑板、粉笔。

2. 学具:笔记本、课本、练习题。

五、教学过程1. 实践情景引入:以手机通信为例,引导学生思考电磁波在通信领域的应用。

2. 知识点讲解:a. 讲解电磁波的产生原理,引导学生了解不同种类的电磁波。

b. 讲解电磁波在真空和介质中的传播特性,引导学生理解电磁波传播的规律。

c. 探讨电磁波在通信、广播、雷达等领域的应用,引导学生运用物理知识解决实际问题。

3. 例题讲解:分析并解答与电磁波相关的例题,巩固所学知识。

4. 随堂练习:布置与电磁波相关的练习题,检验学生对知识的掌握程度。

六、板书设计板书内容主要包括:1. 电磁波的产生原理2. 电磁波的传播特性3. 电磁波的应用领域七、作业设计1. 作业题目:a. 简述电磁波的产生原理。

b. 解释电磁波在介质中的传播规律。

c. 举例说明电磁波在通信、广播、雷达等领域的应用。

2. 答案:a. 电磁波的产生原理:当导体中的电流发生变化时,周围会产生电磁波。

b. 电磁波在介质中的传播规律:电磁波在介质中传播时,其速度会受到介质性质的影响。

c. 电磁波的应用:手机通信、电视广播、雷达探测等。

沪科版九年级物理全册导学案:第十五章第二节科学探究:欧姆定律一、教学内容:本节课的教学内容选自沪科版九年级物理全册,第十五章第二节“科学探究:欧姆定律”。

本节主要内容包括:欧姆定律的实验探究、欧姆定律的表达式及其应用。

通过本节课的学习,使学生理解欧姆定律的内容,掌握欧姆定律的表达式,并能够运用欧姆定律解决实际问题。

二、教学目标:1. 了解欧姆定律的实验探究过程,理解欧姆定律的内容。

2. 掌握欧姆定律的表达式,并能运用其解决实际问题。

3. 培养学生的实验操作能力,提高学生的科学探究能力。

三、教学难点与重点:重点:欧姆定律的内容及其表达式。

难点:欧姆定律的表达式的推导过程,以及如何运用欧姆定律解决实际问题。

四、教具与学具准备:教具:电源、导线、电阻、电流表、电压表等。

学具:笔记本、笔、计算器等。

五、教学过程:1. 实践情景引入:让学生观察并描述一个电路中的电流、电压和电阻的关系。

2. 实验探究:引导学生进行欧姆定律的实验探究,观察实验现象,记录数据。

3. 数据分析:引导学生对实验数据进行分析,推导出欧姆定律的表达式。

4. 知识讲解:讲解欧姆定律的内容,解释欧姆定律的表达式。

5. 例题讲解:用欧姆定律解决实际问题,让学生理解并掌握欧姆定律的应用。

6. 随堂练习:让学生运用欧姆定律解决一些实际问题,巩固所学知识。

六、板书设计:欧姆定律:I = V/R七、作业设计:1. 请用欧姆定律的表述方式,解释电流、电压和电阻之间的关系。

答案:电流I与电压V成正比,与电阻R成反比,即I = V/R。

答案:I = V/R = 12V / 8Ω = 1.5A。

八、课后反思及拓展延伸:本节课通过实验探究,让学生了解了欧姆定律的实验过程,理解了欧姆定律的内容,掌握了欧姆定律的表达式。

在教学过程中,学生能够积极参与实验,通过数据分析得出欧姆定律的表达式,并能运用欧姆定律解决实际问题。

但仍有部分学生在理解欧姆定律的表达式时存在困难,需要在今后的教学中加强讲解和练习。

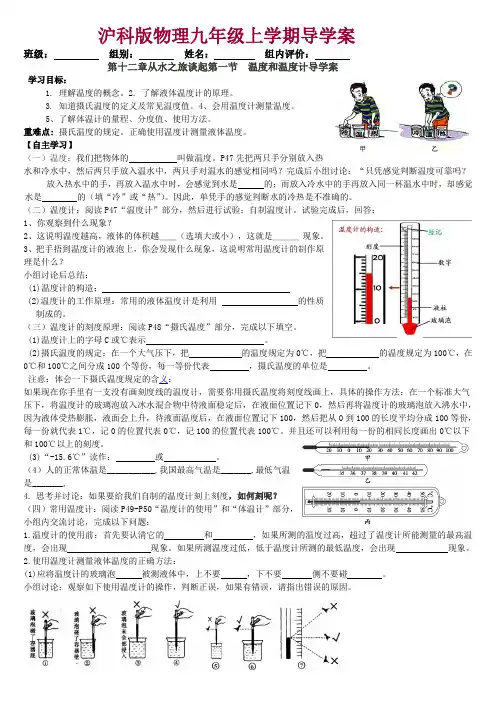

沪科版物理九年级上学期导学案班级:组别:姓名:组内评价:第十二章从水之旅谈起第一节温度和温度计导学案学习目标:1. 理解温度的概念。

2. 了解液体温度计的原理。

3. 知道摄氏温度的定义及常见温度值。

4、会用温度计测量温度。

5、了解体温计的量程、分度值、使用方法。

重难点: 摄氏温度的规定。

正确使用温度计测量液体温度。

【自主学习】(一)温度:我们把物体的叫做温度。

P47先把两只手分别放入热水和冷水中,然后两只手放入温水中,两只手对温水的感觉相同吗?完成后小组讨论:“只凭感觉判断温度可靠吗?放入热水中的手,再放入温水中时,会感觉到水是的;而放入冷水中的手再放入同一杯温水中时,却感觉水是的(填“冷”或“热”)。

因此,单凭手的感觉判断水的冷热是不准确的。

(二)温度计:阅读P47“温度计”部分,然后进行试验:自制温度计。

试验完成后,回答:1、你观察到什么现象?2、这说明温度越高,液体的体积越__(选填大或小),这就是___现象。

3、把手捂到温度计的液泡上,你会发现什么现象,这说明常用温度计的制作原理是什么?小组讨论后总结:(1)温度计的构造:(2)温度计的工作原理:常用的液体温度计是利用的性质制成的。

(三)温度计的刻度原理:阅读P48“摄氏温度”部分,完成以下填空。

(1)温度计上的字母C或℃表示。

(2)摄氏温度的规定:在一个大气压下,把的温度规定为0℃,把的温度规定为100℃,在0℃和100℃之间分成100个等份,每一等份代表,摄氏温度的单位是。

注意:体会一下摄氏温度规定的含义:如果现在你手里有一支没有画刻度线的温度计,需要你用摄氏温度将刻度线画上,具体的操作方法:在一个标准大气压下,将温度计的玻璃泡放入冰水混合物中待液面稳定后,在液面位置记下0,然后再将温度计的玻璃泡放入沸水中,因为液体受热膨胀,液面会上升,待液面温度后,在液面位置记下100,然后把从0到100的长度平均分成100等份,每一份就代表1℃,记0的位置代表0℃,记100的位置代表100℃。

沪科版九年级物理全册导学案 12.3 汽化与液化作为一名经验丰富的幼儿园教师,我很高兴能与大家分享我的教学经验。

下面是我设计的一节幼儿园活动的详细内容。

一、设计意图本节课的设计方式采用了情景引入、互动游戏和实践活动相结合的方式,旨在通过有趣的实践活动,让幼儿了解和体验汽化与液化的概念。

活动的目的是培养幼儿的观察力、动手能力和团队协作能力。

二、教学目标1. 让幼儿了解汽化和液化的基本概念。

2. 培养幼儿观察和描述现象的能力。

3. 培养幼儿动手操作和团队协作的能力。

三、教学难点与重点1. 教学难点:让幼儿理解汽化和液化的过程。

2. 教学重点:让幼儿通过实践活动,体验汽化和液化的过程。

四、教具与学具准备1. 教具:热水、冷水、冰块、玻璃棒、放大镜等。

2. 学具:每个幼儿准备一个透明塑料杯、一支彩笔。

五、活动过程1. 情景引入:讲述一个关于水的故事,引导幼儿思考水的状态变化。

2. 观察实验:将热水和冷水分别放在两个容器中,让幼儿观察热水蒸发和冷水凝结的现象。

3. 实践操作:每个幼儿用自己的塑料杯装满水,放在阳光下一段时间,观察水的蒸发过程。

4. 讨论交流:让幼儿分享自己观察到的现象,引导幼儿用语言描述汽化和液化的过程。

5. 实践活动:将冰块放入热水中,观察冰块熔化的过程,让幼儿亲手体验液化的过程。

六、活动重难点1. 活动难点:让幼儿理解汽化和液化的过程。

2. 活动重点:让幼儿通过实践活动,体验汽化和液化的过程。

七、课后反思及拓展延伸通过本节课的活动,我发现幼儿们对汽化和液化的概念有了基本的理解,但在描述现象时,部分幼儿还缺乏准确的词汇。

在今后的教学中,我将继续通过实践活动,让幼儿在亲身体验中学习,提高他们的观察力和描述能力。

同时,我也会引导幼儿将所学知识应用到日常生活中,培养他们的实践能力。

重点和难点解析在上述的教学设计中,有几个关键的细节是需要我们重点关注的。

它们分别是:1. 情景引入的环节:在这个环节中,我通过讲述一个关于水的故事来引导幼儿思考水的状态变化。

沪科版九年级物理全一册导学案:第十五章探究电路复习一、教学内容1. 电路的基本概念:电路、电源、用电器、开关、导线等。

2. 电路的组成:串联电路、并联电路。

3. 电路的欧姆定律:电流、电压、电阻的关系。

4. 电路的功率:电功率、实际功率、额定功率。

5. 电路的测量工具:电流表、电压表、电能表。

6. 电路的安全知识:触电、短路、过载等。

二、教学目标1. 理解电路的基本概念和组成,能够正确识别各种电路元件。

2. 掌握电路的欧姆定律,能够进行简单的电路计算。

3. 了解电路的功率概念,能够计算电路的实际功率和额定功率。

4. 熟悉电路的测量工具,能够正确使用电流表、电压表、电能表。

5. 增强电路安全意识,能够避免常见电路故障。

三、教学难点与重点1. 教学难点:电路的欧姆定律的应用,电路功率的计算。

2. 教学重点:电路的基本概念,电路的组成,电路的安全知识。

四、教具与学具准备1. 教具:电流表、电压表、电能表、电路图示板、实物电路。

2. 学具:笔记本、笔、电路图示纸、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示一个简单的家用电器电路图,让学生观察并描述电路的组成和作用。

2. 基本概念讲解:介绍电路的基本概念,如电路、电源、用电器、开关、导线等。

3. 电路组成讲解:讲解串联电路和并联电路的组成和特点。

4. 欧姆定律讲解:讲解电流、电压、电阻的关系,并进行例题讲解。

5. 电路功率讲解:讲解电功率、实际功率、额定功率的概念,并进行例题讲解。

6. 测量工具使用讲解:讲解电流表、电压表、电能表的使用方法和注意事项。

7. 安全知识讲解:讲解触电、短路、过载等电路安全知识。

8. 随堂练习:给出一些电路计算题目,让学生现场计算并解答。

六、板书设计1. 电路的基本概念:电路、电源、用电器、开关、导线等。

2. 电路的组成:串联电路、并联电路。

3. 欧姆定律:电流I = 电压U / 电阻R。

4. 电路功率:电功率P = 电流I 电压U,实际功率P实 = I实U实,额定功率P额 = I额 U额。

沪科版九年级物理全一册导学案:16.1 电流做功我设计的这节物理课,主题是“电流做功”。

设计意图是通过让学生参与实验和观察现象,让他们了解电流做功的原理,培养他们的观察能力、思考能力和动手能力。

同时,通过这节课,让学生能够理解电能和其他形式能量之间的转化,提高他们的科学素养。

本节课的教学目标是让学生掌握电流做功的原理,了解电能和其他形式能量的转化过程,以及能够运用电流做功的知识解决实际问题。

在教学难点和重点上,重点是让学生理解电流做功的原理,难点是让学生能够运用电流做功的知识解决实际问题。

为了上好这节课,我准备了导学案、实验器材和多媒体教具。

导学案中包含了本节课的学习目标、学习内容和学习步骤,实验器材有电流表、电压表、灯泡等,多媒体教具有电流做功的动画和实验视频。

在活动重难点上,重点是让学生理解电流做功的原理,难点是让学生能够运用电流做功的知识解决实际问题。

通过这节课,我希望学生能够掌握电流做功的原理,理解电能和其他形式能量的转化过程,提高他们的科学素养。

同时,我也希望学生能够通过参与实验和观察现象,培养他们的观察能力、思考能力和动手能力。

重点和难点解析:在上述的教学设计中,有几个关键的细节是需要重点关注的。

学生通过导学案自主学习的过程,是培养他们独立思考和自主学习能力的环节。

在这个环节中,我提供了电流做功的原理和相关概念,让学生在课前预习,对电流做功有一个初步的了解。

这样,在课堂上,学生就能够更好地理解电流做功的原理,并且能够提出自己的疑问和观点。

实验环节是这节课的重点和难点。

通过实验,学生能够直观地观察到电流做功的现象,并且能够通过实验数据验证电流做功的原理。

在这个环节中,我会引导学生注意观察电流表和电压表的读数变化,以及灯泡的亮度变化,从而让学生理解电流做功的过程。

同时,我还会引导学生思考电能和其他形式能量的转化过程,让学生能够理论联系实际。

另外,多媒体教具的运用也是这节课的一个重点和难点。

沪科版九年级物理全一册导学案:第十三章内能与热机复习作为初中物理教师,我将以沪科版九年级物理全一册的第十三章“内能与热机”为主题,制定一份详细的导学案。

本导学案旨在帮助学生复习并巩固这一章节的核心概念和原理,同时提高他们的理解和应用能力。

一、教学内容1. 内能的定义:物体内部所有分子无规则运动的动能和分子势能的总和。

2. 内能的改变:通过做功和热传递两种方式。

3. 热机的原理:利用内能做功的机器,热机工作的过程包括吸热、做功和排气三个步骤。

4. 热机效率:用来做有用功的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比。

二、教学目标1. 学生能够准确地描述内能的概念及其改变方式。

2. 学生能够理解热机的原理,并计算热机的效率。

3. 学生能够运用内能和热机的相关知识解决实际问题。

三、教学难点与重点教学难点:1. 分子动理论的理解及内能概念的建立。

2. 热机效率公式的运用和实际应用题的解答。

教学重点:1. 内能改变方式的实验观察和理解。

2. 热机工作原理的图示解析和热机效率的计算。

四、教具与学具准备1. 教具:热机模型、温度计、热量计算器。

2. 学具:笔记本、彩笔、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟):通过一个简单的实验,让学生观察和感受温度变化对物体内能的影响。

2. 内能概念复习(10分钟):回顾内能的定义,通过图示和实例帮助学生理解内能的概念。

3. 内能改变方式讲解(10分钟):讲解做功和热传递两种内能改变方式,并通过实例进行说明。

4. 热机原理复习(10分钟):通过热机模型演示,讲解热机的吸热、做功和排气过程。

5. 热机效率计算(10分钟):复习热机效率的计算公式,并给出几个实际应用题进行计算练习。

6. 随堂练习(10分钟):学生独立完成几道有关内能和热机的习题,教师巡回指导。

7. 作业布置(5分钟):布置几道有关内能和热机的练习题,要求学生回家完成。

六、板书设计1. 内能的定义及其改变方式。

2. 热机的原理图示及效率公式。

【一线教师整理】九年级物理沪科版全册导学案:第十三章内能与热机一、教学内容1. 内能:物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和。

2. 内能的改变:做功和热传递。

3. 比热容:单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量。

4. 热机:把内能转化为机械能的装置。

5. 热机的效率:用来做有用功的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比。

二、教学目标1. 理解内能的概念,掌握内能的改变方式。

2. 掌握比热容的概念,会计算物体吸收或放出的热量。

3. 了解热机的原理,会计算热机的效率。

三、教学难点与重点1. 教学难点:内能的微观解释,比热容的计算,热机效率的计算。

2. 教学重点:内能的概念,内能的改变方式,比热容的概念,热机的原理和效率。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件,黑板,粉笔。

2. 学具:教材,笔记本,文具。

五、教学过程1. 实践情景引入:讨论冬天搓手取暖的原理。

2. 概念讲解:介绍内能的概念,解释内能的微观解释。

3. 例题讲解:讲解比热容的计算公式,举例说明。

4. 随堂练习:计算物体吸收或放出的热量。

5. 原理讲解:介绍热机的原理,讲解热机效率的计算方法。

6. 例题讲解:讲解热机效率的计算公式,举例说明。

7. 随堂练习:计算热机的效率。

六、板书设计1. 内能:概念,微观解释。

2. 内能的改变:做功,热传递。

3. 比热容:概念,计算公式。

4. 热机:原理,效率计算。

七、作业设计1. 题目一:计算一个物体吸收的热量。

答案:根据比热容的计算公式进行计算。

2. 题目二:计算一个热机的效率。

答案:根据热机效率的计算公式进行计算。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对内能的概念和内能的改变方式掌握较好,但在比热容的计算和热机效率的计算上还存在问题,需要在今后的教学中加强练习。

2. 拓展延伸:讨论热机的改进方法,提高热机的效率。

重点和难点解析:内能的微观解释和热机效率的计算在九年级物理沪科版全册导学案:第十三章内能与热机中,我们需要重点关注两个细节:内能的微观解释和热机效率的计算。

沪科版九年级物理全一册复习教案:第十八章电从哪里来教案:沪科版九年级物理全一册复习教案:第十八章电从哪里来一、设计意图本节课的设计方式采用了问题驱动和实验探究相结合的方式,旨在让学生从生活中了解电的来源,掌握发电机和电动机的工作原理,以及电能的转化和能量守恒定律。

通过本节课的学习,学生能够理解电的产生过程,提高对电的认知水平。

二、教学目标1. 让学生了解发电机和电动机的工作原理,以及电能的转化和能量守恒定律。

2. 培养学生动手实验、观察现象、分析问题、解决问题的能力。

3. 引导学生从生活中发现物理现象,提高学生的物理素养。

三、教学难点与重点重点:发电机和电动机的工作原理,电能的转化和能量守恒定律。

难点:发电机和电动机的工作原理,电能的转化和能量守恒定律的数学表达。

四、教具与学具准备教具:发电机、电动机、电池、导线、灯泡等。

学具:笔记本、尺子、电流表、电压表等。

五、活动过程1. 引入:通过展示生活中常见的用电器,引导学生思考电从哪里来,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:讲解发电机和电动机的工作原理,以及电能的转化和能量守恒定律。

3. 实验:学生分组进行实验,观察发电机和电动机的工作过程,测量电流和电压,验证电能的转化和能量守恒定律。

4. 讨论:学生分组讨论实验结果,分析实验现象,解决问题。

6. 练习:学生进行随堂练习,巩固所学知识。

六、活动重难点重点:发电机和电动机的工作原理,电能的转化和能量守恒定律。

难点:发电机和电动机的工作原理,电能的转化和能量守恒定律的数学表达。

七、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过问题驱动和实验探究的方式,让学生了解了发电机和电动机的工作原理,以及电能的转化和能量守恒定律。

在实验环节,学生动手操作,观察现象,分析问题,解决问题的能力得到了锻炼。

但在教学过程中,对于电能转化和能量守恒定律的数学表达部分,部分学生还存在理解困难,需要在课后进行个别辅导。

拓展延伸:让学生从生活中发现更多的物理现象,如太阳能、风能、水能等可再生能源的利用,进一步了解电的来源和应用。

沪科版九年级物理全一册导学案:15.2 科学探究:欧姆定律一、教学内容本节课的教学内容来自沪科版九年级物理全一册第15章的第2节,主要内容包括:1. 欧姆定律的实验现象:在电阻一定时,导体中的电流与导体两端的电压成正比;在电压一定时,导体中的电流与导体的电阻成反比。

2. 欧姆定律的表达式:I = U/R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。

3. 欧姆定律的应用:通过计算电流、电压、电阻的关系,解决实际问题。

二、教学目标1. 理解欧姆定律的实验现象和表达式,掌握电流、电压、电阻之间的关系。

2. 能够运用欧姆定律解决实际问题,提高学生的动手实验能力和观察能力。

3. 培养学生的科学探究精神,激发学生对物理学的兴趣。

三、教学难点与重点重点:欧姆定律的实验现象和表达式,电流、电压、电阻之间的关系。

难点:欧姆定律在实际问题中的应用。

四、教具与学具准备教具:欧姆定律实验装置、电源、导线、电阻器、电压表、电流表。

学具:笔记本、笔、实验报告单。

五、教学过程1. 实践情景引入:引导学生观察生活中常见的电流现象,如照明电路、手机充电等,激发学生对电流的兴趣。

3. 例题讲解:以实际问题为例,讲解如何运用欧姆定律解决问题。

4. 随堂练习:布置相关练习题,巩固学生对欧姆定律的理解。

5. 知识拓展:介绍欧姆定律在现代科技领域中的应用,如电动汽车、太阳能电池等。

六、板书设计欧姆定律:I = U/R电流(I)与电压(U)成正比,与电阻(R)成反比。

七、作业设计1. 请用欧姆定律解释下列现象:(1)为什么照明电路中,串联的灯泡亮度相同?(2)为什么手机充电时,电池发热?2. 计算题:(1)一个电阻为10Ω的电阻器,两端电压为5V,求通过电阻器的电流。

(2)一个电流为2A的电路,电压为12V,求电路中的电阻。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过实验、讲解、练习等方式,使学生掌握了欧姆定律的知识,但在实际问题中的应用还需加强。

【一线教师整理】九年级物理沪科版全册导学案:第十三章内能与热机作为一名资深的幼儿园教师,我始终坚信,每个孩子都是独一无二的,他们的好奇心和探索欲望应该被充分激发和引导。

因此,我设计了一节以“认识动物”为主题的活动课程,旨在通过生动有趣的方式,帮助孩子们了解不同种类的动物,培养他们的观察力、想象力和表达能力。

一、教学目标这节课的教学目标有三个:让孩子们能够认识并说出几种不同种类的动物;通过观察和模仿,让孩子们能够理解动物的特点和习性;通过互动交流,培养孩子们的表达能力和团队合作精神。

二、教学难点与重点重点是让孩子们能够认识不同种类的动物,并能够用简单的语言描述它们的特点。

难点则是让孩子们能够理解和表达动物的生活习性和行为特点。

三、教具与学具准备为了更好地开展活动,我准备了动物图片、视频资料以及相关的图书。

同时,我还准备了一些简单的道具,如动物头饰和动物玩具,以增强孩子们的参与感和体验感。

四、活动过程活动一开始,我会通过展示动物图片和播放视频的方式,引导孩子们观察和认识不同的动物。

接着,我会邀请孩子们上台模仿这些动物,并用自己的语言描述它们的特点。

然后,我会组织孩子们进行小组讨论,让他们分享自己喜欢的动物及其原因。

我会邀请每个小组的代表上台,向大家介绍他们小组讨论的结果。

五、活动重难点活动的重点是让孩子们能够通过观察和模仿,认识并描述不同种类的动物。

难点则是让孩子们能够用合适的语言表达自己对动物的看法和感受。

六、课后反思及拓展延伸课后,我会反思这节课的开展情况,看看孩子们的参与度和反应。

如果可能,我还会组织一些相关的拓展活动,如带领孩子们去动物园实地观察,或者让他们回家后观察和记录自己家中的宠物。

通过这样的方式,我希望能够帮助孩子们更好地了解动物,培养他们的观察力、想象力和表达能力。

同时,我也希望他们能够在活动中感受到学习的乐趣,激发他们对知识的渴望和探索的精神。

重点和难点解析:在这节课的设计中,有几个关键的细节是我需要重点关注的。