原子核的磁矩与自旋的测量方法

- 格式:docx

- 大小:37.16 KB

- 文档页数:3

研究大学物理中的原子核结构实验方法在研究原子核结构的领域中,实验方法起着至关重要的作用,帮助科学家们揭示原子核内部的奥秘。

本文将介绍几种常见的实验方法,包括阿尔法散射实验、质谱法、同位素示踪实验和核磁共振实验。

一、阿尔法散射实验阿尔法散射实验是一种基本的实验技术,被广泛应用于原子核结构研究中。

这种实验方法利用带电粒子的散射特性来研究原子核的组成和结构。

实验中,高能量的α粒子被轰击至待研究核靶上,当α粒子与核靶相互作用时,它们会发生散射现象。

通过测量散射粒子的散射角度和能量损失,可以获得有关原子核结构的信息,如原子核的半径、核电荷分布和质量分布等。

二、质谱法质谱法是另一种常用的原子核结构实验方法。

它通过测量粒子的质量-电荷比,以及它们在磁场中的运动轨迹,推测和确定原子核内部的结构。

在实验过程中,粒子(如质子或中子)被加速并注入到磁场中,根据其运动轨迹和质量-电荷比的测量数据,可以推导出粒子的动力学性质和原子核的组成。

三、同位素示踪实验同位素示踪实验通过注入具有特定同位素的原子核到待研究的核反应体系中,以探测和研究核反应过程及原子核的结构。

在实验中,科学家们利用不同同位素的特殊性质,如发射带电粒子、电子或伽马射线等,来跟踪核反应的变化。

通过测量示踪粒子的行为和能量变化,可以研究原子核结构的演化、核反应的动力学过程以及核壳模型等重要信息。

四、核磁共振实验核磁共振实验是以原子核在外加磁场中的特定频率共振吸收或辐射电磁辐射的现象为基础,研究原子核结构和相互作用的实验方法。

该方法通过传递能量给原子核,使其处于一个高能激发态,然后再测量原子核从激发态退激到基态时释放出的特定频率的电磁辐射。

根据这些频率和强度的测量结果,可以获得原子核的磁矩、自旋、核自旋-自旋耦合和核自旋与外部磁场之间的相互作用等信息。

综上所述,研究大学物理中的原子核结构的实验方法多种多样,每种方法都有其独特的优势和适用范围。

阿尔法散射实验、质谱法、同位素示踪实验和核磁共振实验都在原子核结构研究中发挥着重要的作用,为我们揭示原子核内部的奥秘提供了重要的实验手段。

原子核的自旋和磁矩在微观世界中,原子核展现出了许多奇妙而又神秘的特性,其中原子核的自旋和磁矩便是引人入胜的重要方面。

要理解原子核的自旋和磁矩,我们首先得从一些基本的概念入手。

想象一下,原子核就像是一个微小的旋转球体。

不过,与我们日常生活中见到的球体旋转不同,原子核的自旋是一种内在的量子属性。

这意味着它的自旋状态不是连续可变的,而是以特定的、离散的数值出现。

那么,为什么原子核会有自旋呢?这要从原子核的组成说起。

原子核由质子和中子组成,而质子和中子本身也具有一定的自旋。

当它们组合在一起形成原子核时,其总自旋就取决于质子和中子的数量以及它们各自的自旋排列方式。

而原子核的自旋又和磁矩紧密相关。

磁矩可以简单地理解为一个物体在磁场中表现出的磁性强弱和方向的度量。

当原子核自旋时,它会产生一个磁矩。

这就好像一个旋转的带电球体能够产生磁场一样,原子核的自旋也会导致类似的效果。

不同的原子核具有不同的自旋和磁矩。

例如,氢原子核(也就是质子)的自旋为 1/2,它具有相对较小的磁矩。

而一些更重的原子核,由于其内部结构的复杂性,自旋和磁矩的值也会相应地更加复杂。

原子核的自旋和磁矩在许多领域都有着重要的应用。

在磁共振成像(MRI)技术中,就是利用了原子核在磁场中的自旋和磁矩特性。

通过施加特定强度和方向的磁场,然后再施加射频脉冲,能够使人体内的氢原子核发生共振,从而获取到人体内部组织的信息,帮助医生进行诊断和治疗。

在物理学的基础研究中,对原子核自旋和磁矩的精确测量和研究,也有助于我们更深入地理解原子核的结构和相互作用。

通过研究不同原子核的自旋和磁矩,科学家们可以推测出原子核内部质子和中子的分布情况,以及它们之间的相互作用强度。

此外,在核能领域,原子核的自旋和磁矩也扮演着重要的角色。

了解原子核的这些特性,对于核反应的控制和核能的安全利用都具有重要的意义。

那么,如何测量原子核的自旋和磁矩呢?这可不是一件容易的事情。

科学家们通常会使用各种复杂的实验技术和方法。

原子核的磁矩与自旋的测量方法原子核是构成原子核的质子和中子所组成的基本粒子。

原子核具有磁性,其磁性主要表现为磁矩和自旋。

磁矩是一个矢量,它描述了原子核在外磁场下的磁性行为;自旋则是原子核固有的旋转角动量。

磁矩和自旋的测量方法对于研究原子核性质以及应用于核磁共振成像等领域具有重要意义。

本文将介绍原子核磁矩和自旋的测量方法。

一、原子核磁矩的测量方法原子核磁矩的测量方法主要有核磁共振方法和质点外差方法两种。

核磁共振(NMR)是利用原子核的磁矩与外磁场相互作用,通过检测原子核吸收或发射电磁波的谱线来测量原子核磁矩的方法。

核磁共振通过在外磁场中对样品进行激励,使样品中原子核的磁矩与外磁场共振,从而通过检测共振信号来测量原子核磁矩的大小。

核磁共振方法被广泛应用于化学、生物、医学等领域,例如核磁共振成像(NMR imaging)。

质点外差方法是利用原子核磁矩与外磁场共振时引起质点(M)的磁矩(Magnetic Particle)位置变化的方法。

即通过测量由于样品中原子核的磁矩与外磁场共振而引起质点磁矩的位置或运动变化,从而间接测量原子核磁矩的大小。

质点外差方法相比核磁共振方法更适用于测量高磁场下的原子核磁矩,因为在高磁场下,核磁共振信号往往很弱。

二、原子核自旋的测量方法原子核的自旋是原子核固有的旋转角动量,对于某一种原子核,其自旋是固定的,不随外界条件改变。

目前,测量原子核自旋的方法主要有原子光谱法、核磁共振方法和光学自旋共振法。

原子光谱法是利用激光等电磁波对样品中的原子核进行激发,通过观察激发态和基态原子核的辐射谱线来测量原子核自旋的方法。

原子光谱法通常适用于自旋量子数较低的原子核研究,对于高自旋量子数的原子核,该方法可行性较低。

核磁共振方法也可以用于测量原子核自旋。

核磁共振方法通过检测原子核在外磁场中的共振现象,测量原子核的自旋量子数。

核磁共振方法在实验上实施较为简单,且精度较高,是测量原子核自旋的常用方法。

原子核的磁矩与自旋的理论模型及其在核物理研究中的作用自旋是微观粒子的一个内禀性质,它是描述粒子围绕自身轴心旋转的角动量。

原子核是由质子和中子组成的,它们都具有自旋。

自旋给原子核带来了磁矩,磁矩是描述粒子在外磁场中的相互作用的重要物理量。

原子核的磁矩与自旋之间的关系在核物理研究中发挥着重要的作用,本文将介绍原子核的磁矩与自旋的理论模型,并探讨它们在核物理研究中的应用。

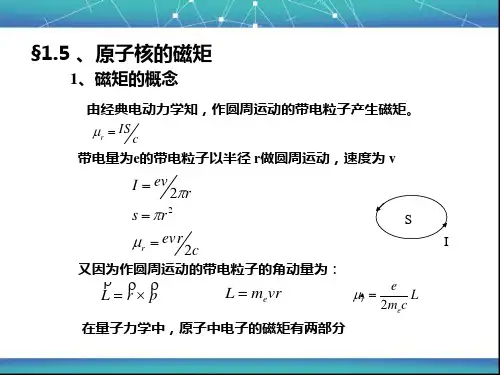

第一部分:原子核的磁矩与自旋的理论模型1. 自旋和磁矩的概念自旋是描述粒子内禀旋转的角动量,它与粒子的自旋量子数相关。

粒子的自旋量子数可以是整数或半整数。

磁矩是描述原子核在外磁场中的相互作用的物理量,它与自旋有着密切的关系。

2. 磁矩的表达式原子核的磁矩可以通过自旋磁矩与轨道磁矩之和来计算。

自旋磁矩由自旋量子数和朗德因子决定,而轨道磁矩则与粒子的轨道运动有关。

原子核的总磁矩由这两部分磁矩的叠加决定。

3. 自旋-磁矩耦合模型自旋-磁矩耦合模型是描述原子核磁矩与自旋之间关系的重要模型。

该模型将自旋磁矩与轨道磁矩进行耦合,考虑了它们在磁场中的相互作用。

通过自旋-磁矩耦合模型,可以对原子核的磁矩与自旋进行较为准确的描述。

第二部分:原子核磁矩与自旋在核物理研究中的作用1. 核磁共振技术核磁共振技术是利用原子核的磁矩与自旋之间的相互作用来研究物质结构和性质的一种重要方法。

通过核磁共振技术,可以获得物质的分子结构信息、动力学性质等。

核磁共振技术在化学、生物学、医学等领域有着广泛的应用。

2. 磁共振成像磁共振成像是一种利用核磁共振原理对人体进行断层扫描的成像技术。

它通过检测原子核的磁矩与自旋之间的相互作用,生成人体内部的高分辨率图像,从而实现对疾病的早期诊断和治疗。

磁共振成像在医学影像学中扮演着重要角色,对提高诊断准确性和治疗效果起到关键作用。

3. 原子核结构研究原子核的磁矩与自旋在研究原子核结构方面具有重要作用。

通过对原子核的磁矩和自旋进行测量,可以获得原子核的一些基本性质,如核自旋、核磁矩以及能级结构等。

磁矩测量方法

磁矩测量方法主要有以下几种:

1.磁感应强度法:通过测量物质周围的磁感应强度来确定物质的磁矩。

这种方法可以使用霍尔效应传感器、磁敏电阻、磁传感器等设备进行测量。

2.核磁共振法:核磁共振是一种基于核自旋的现象进行测量的方法。

通过对样品进行核磁共振测量,可以得到样品中的磁矩信息。

3.磁力耦合法:通过在被测物体周围加入磁场或使用电磁铁,通过测量受力来推断物体的磁矩大小和方向。

4.利用磁通计和亥姆霍兹线圈测量磁体磁矩:M=k*Ф,其中M表示磁体的磁矩,单位是Wb·cm-1,k表示线圈常数,单位:cm-1(线圈常数的单位变化会引起磁矩单位的变化),Ф表示磁通值,单位:Wb。

请注意,对于具体的测量过程和选用的设备,还需要结合实际应用场景和具体参数来选择合适的方法。

原子核的磁矩与自旋的理论模型自从原子结构被揭示以来,人们对原子核的性质产生了浓厚的兴趣。

其中,原子核的磁矩与自旋是研究的重要方向之一。

本文将从理论模型的角度出发,探讨原子核的磁矩与自旋的相关性,并介绍几种常见的理论模型。

1. 引言在物理学中,原子核是构成物质的基本单位之一。

它由质子和中子组成,而质子和中子都具有自旋和电荷。

因此,原子核具有自己的磁矩和自旋。

了解原子核的磁矩与自旋对于理解核物理以及应用于医学、能源等领域具有重要意义。

2. 原子核的磁矩原子核的磁矩是指原子核由于自旋和轨道运动而产生的磁偶极矩。

在一定的外磁场中,原子核的磁矩会受到作用力,进而影响原子核的运动和能级结构。

根据固体物理学中的经典核磁共振(NMR)原理,原子核的磁矩可以通过外加磁场引发的共振吸收效应来检测和测量。

3. 原子核自旋与角动量原子核的自旋是指原子核内部质子和中子的自旋矢量之和。

自旋是粒子的一种内禀性质,其大小与自旋量子数有关。

根据粒子自旋理论,原子核内的质子和中子可分别具有1/2单位的自旋,因此原子核的总自旋可以是1/2,3/2,5/2等。

自旋的不同会导致原子核的不同物理性质,如核磁共振中的谱线分裂等现象。

4. 具体的理论模型在研究原子核的磁矩与自旋时,科学家提出了几种经典的理论模型。

其中,布洛赫-司密特(Bloch-Siegert)模型是最常用的一种。

它基于自旋-角动量耦合理论,描述了原子核自旋和外磁场之间的相互作用关系。

布洛赫-司密特模型可以解释核磁共振中的信号强度和频率分布规律。

此外,还有屏蔽核模型、核壳模型、液滴模型等其他模型被用来解释原子核的磁矩和自旋现象。

这些模型从不同的角度出发,给出了原子核的不同性质和行为的解释。

5. 实验方法和应用为了验证理论模型的准确性,科学家们进行了一系列的实验,并开发了相应的实验方法。

例如,核磁共振(NMR)技术是一种常用的方法,通过测量原子核在外磁场中的共振吸收效应,获取有关原子核自旋和磁矩的信息。

原子核的磁矩与自旋的测量技术及其在核能源开发中的应用价值原子核是构成物质的基本组成部分之一,其内部不仅含有质子和中子,还具有磁性。

研究原子核的磁矩与自旋是理解原子核结构和性质的关键所在。

本文将探讨原子核的磁矩与自旋的测量技术,并分析其在核能源开发中的应用价值。

一、原子核的磁矩与自旋的意义与特性原子核的磁矩(M)是指原子核产生的磁场的大小和方向。

磁矩的产生与原子核内部质子和中子的自旋(s)和电荷(e)有关。

根据量子力学理论,原子核的自旋量子数为s且其取值为1/2、3/2、5/2等。

而每个自旋量子数对应的磁矩大小可以由以下公式计算得出:M = g * s * h / (4 * π * m)其中,g为朗德因子,h为普朗克常数,m为质子或中子的质量。

原子核的磁矩与自旋的测量可以通过核磁共振(NMR)和电子自旋共振(ESR)等技术实现。

在NMR中,通过对被测样品施加外加磁场并用高频和低频电磁场辐射样品,使得原子核的磁矩发生转动,并通过测量其吸收谱线来获得原子核的自旋和磁矩信息。

而在ESR中,则是利用微波辐射与电子的自旋相互作用,测量电子自旋的信息。

二、原子核磁矩与自旋的测量技术1. 核磁共振技术核磁共振技术是基于原子核自旋的特性进行研究的一种重要手段。

它不仅可以用于化学、生物医学等领域,还可以在核能源开发中发挥重要作用。

核磁共振技术通过测量样品中原子核的共振频率来研究其磁矩与自旋信息,并通过谱线的位置、形状等特征来分析样品的结构和性质。

核磁共振技术具有非侵入性、无辐射、高分辨率等优点,能够提供大量关于原子核的物理信息。

在核能源开发中,核磁共振技术可用于对核燃料和废物的分析,以及核反应堆中材料的性能评估和高温高压等极端条件下的反应过程研究。

2. 电子自旋共振技术电子自旋共振技术是研究电子自旋和磁矩的重要手段之一。

它利用微波辐射与电子自旋的相互作用,通过测量电子吸收或发射的微波信号来获取电子自旋和磁矩的相关信息。

原子核的磁矩与自旋的测量技术与应用领域随着科学技术的不断发展,原子核的磁矩与自旋的测量技术在各个领域的应用日益广泛。

本文将从理论基础、测量技术和应用领域三个方面进行论述,探讨原子核磁矩与自旋测量技术在科学研究、医学、材料科学等领域的重要性和应用前景。

一、理论基础原子核的磁矩与自旋是核物理学的重要概念。

原子核由质子和中子组成,而质子和中子都带有自旋。

原子核的磁矩是由质子和中子的自旋矢量之和得到的。

自旋是粒子固有的性质,与其运动状态无关。

原子核磁矩与自旋的相互作用可以通过核磁共振现象进行测量,进而得到原子核的物理特性和结构信息。

二、测量技术1. 核磁共振(NMR)核磁共振是基于原子核的磁矩与外加磁场相互作用的原理进行测量的技术。

在核磁共振实验中,通过调节外加磁场的强度和频率,可以探测到原子核的共振吸收信号。

利用原子核的磁矩与外磁场的相互作用,可以得到原子核的共振频率和自旋量子数等信息。

2. 电子顺磁共振(EPR)电子顺磁共振是一种基于自由电子的磁矩与外加磁场相互作用的测量技术。

相比于核磁共振,电子顺磁共振中的测量对象为电子自旋系统。

通过测量电子共振吸收信号,可以研究各种材料中的电子自旋态和晶体场效应,以及表征材料中的自由基等相关性质。

3. 磁共振成像(MRI)磁共振成像是一种基于核磁共振原理的医学成像技术。

通过对人体或动物体内核磁共振信号的测量,可以构建出高对比度和高分辨率的图像。

磁共振成像技术在临床医学中被广泛应用于对人体脑、胸部、腹部等部位的非侵入性检查,有助于诊断和治疗。

三、应用领域1. 材料科学原子核的磁矩与自旋可以提供有关材料的结构特性和物理性质的重要信息。

通过核磁共振和电子顺磁共振等技术,可以研究材料的晶格结构、晶体缺陷、电子自旋态和磁性行为等。

这些信息对于材料科学的研究和材料设计具有重要意义。

2. 生命科学核磁共振成像技术在生命科学领域中扮演着重要角色。

通过磁共振成像技术,可以非侵入性地观察到生物组织和器官的结构、功能和代谢等信息。

原子核的磁矩与自旋的测量技术与应用一、引言原子核是物质的基本构成单位之一,其磁矩与自旋是研究原子核结构、核能级、核自旋共振等领域的重要参数。

本文将介绍原子核磁矩和自旋的概念,并探讨相关的测量技术与应用。

二、原子核的磁矩原子核的磁矩是描述原子核磁性质的物理量。

磁矩的大小可以通过核磁共振(NMR)实验等方法测量得到。

原子核的磁矩与核素的质子数、中子数以及核子自旋有关。

具体而言,原子核的磁矩可以表示为:μ = γI其中,μ为原子核的磁矩,γ为旋磁比,I为核自旋。

旋磁比是描述质子或中子在外磁场中产生磁矩的比值,与原子核的特性密切相关。

通过测量原子核的磁矩,可以了解原子核内部的结构和相互作用,对于核能级、核磁共振等研究具有重要意义。

三、原子核自旋的概念原子核自旋是描述原子核内部自转运动的量子数。

对于质子、中子等构成原子核的基本粒子来说,它们具有自旋,即固有磁矩。

原子核自旋的大小取决于质子和中子的自旋情况,而自旋方向则与具体的原子核有关。

原子核的自旋量子数可以表示为:I = |N - Z|其中,N为中子数,Z为质子数。

通过测量原子核的自旋,可以进一步研究核磁共振现象,并应用于核磁共振成像(MRI)、核磁共振波谱(NMR)等领域。

四、原子核磁矩与自旋的测量技术1. 核磁共振(NMR)技术核磁共振技术是一种利用原子核磁矩相互作用的方法,通过测量核磁矩与外加磁场之间的相互作用得到原子核的信息。

核磁共振成像(MRI)是核磁共振技术的一种重要应用,可用于医学诊断、材料科学等领域。

核磁共振技术的基本原理是核磁共振现象。

在外磁场的作用下,原子核会发生能级的分裂,形成磁共振信号。

通过测量原子核与外加磁场间相互作用的特点,可以得到原子核的磁矩和自旋信息。

2. 核磁共振波谱(NMR)技术核磁共振波谱技术是一种利用核磁共振现象测量物质的结构和性质的方法。

通过测量物质在外磁场下吸收或发射的电磁波谱线,可以得到物质的分子结构、动力学和化学环境等信息。

物理实验技术中的测量电子自旋方法近年来,随着物理领域的不断发展,对于微观粒子的研究逐渐深入。

电子自旋作为微观量子领域的重要概念之一,其测量方法的研究也越来越受到关注。

本文将探讨物理实验技术中的测量电子自旋方法,包括朗德因子测量、无机自旋共振等几种常见的实验技术。

首先,我们来介绍朗德因子测量方法。

朗德因子是描述磁性粒子旋转行为的物理量,通过测量粒子在外磁场作用下的自旋磁矩和轨道磁矩之比来求得。

在实验中,我们可以通过将待测粒子置于均匀磁场中,并通过磁场的梯度使得粒子自旋轨道频率共振,进而测量共振频率和外磁场强度,从而计算出朗德因子。

这种方法非常精确,已被广泛应用于自旋测量领域。

其次,无机自旋共振是另一种常见的测量电子自旋方法。

这种方法利用了电子在磁场作用下的自旋共振现象。

在实验中,我们使用微波脉冲来激发电子自旋共振,然后通过测量共振信号的特征参数如共振频率和线宽等来推断出电子的自旋信息。

无机自旋共振具有非常高的分辨率和敏感度,常被用于研究微观领域中的纳米材料、生物分子等。

除了朗德因子测量和无机自旋共振,还有一些其他的测量电子自旋方法值得我们关注。

例如,扫描隧道显微镜(STM)和扫描探针显微镜(AFM)等表面分析仪器在纳米尺度的电子自旋测量中扮演着重要的角色。

这些仪器利用单个原子、分子甚至原子尺度的探针来测量样品表面的电子自旋状态,从而获得样品的电子自旋分布图像。

这些方法非常适用于研究微观领域中的表面形貌和自旋晶体学等问题。

此外,量子比特技术也在电子自旋测量中发挥着重要的作用。

量子比特技术是一种通过操作微观领域中的量子态来实现测量和控制的方法。

在电子自旋测量中,量子比特技术可以利用超导量子干涉仪等器件来实现对电子自旋的非破坏性测量。

这种方法具有很高的分辨率和灵敏度,常被用于研究量子纠缠等基本物理现象。

综上所述,物理实验技术中的测量电子自旋方法包括朗德因子测量、无机自旋共振、STM和AFM等表面分析仪器以及量子比特技术等多种技术。

原子核的磁矩与自旋的测量技术与应用领域原子核磁矩是指原子核在外加磁场下所产生的磁矩。

自旋是原子核的一种属性,可视为原子核内部粒子的自旋运动。

原子核的磁矩与自旋具有重要的物理意义,并在科学研究和实际应用中发挥着重要的作用。

本文将介绍原子核磁矩与自旋的测量技术以及它们在不同领域的应用。

一、原子核磁矩的测量技术1. 核磁共振(NMR)技术核磁共振技术是一种通过对原子核磁共振信号进行测量来研究原子核磁矩的方法。

这种技术基于原子核的自旋与外部磁场相互作用的原理,通过对样品施加高频交变磁场和定向磁场,使样品中的原子核自旋状态发生变化,进而产生特定的共振信号。

通过测量共振信号的频率和强度,可以确定原子核的磁矩大小和方向。

2. 核磁共振成像(MRI)技术核磁共振成像技术是基于核磁共振原理的一种影像技术。

通过对人体或物体施加强大的静态磁场和梯度磁场,以及频率和相位可调的脉冲磁场,使样品中的原子核自旋状态发生变化,并记录其共振信号。

通过对共振信号的处理和重构,可以获取样品内部的详细结构信息,实现对人体或物体的非侵入性成像。

二、原子核磁矩与自旋的应用领域1. 医学影像学核磁共振成像技术在医学影像学中得到了广泛的应用。

通过MRI技术可以获得人体内部的解剖结构和组织状态,用于诊断疾病、指导手术和评估疗效。

例如,在神经学领域,MRI技术可以用于研究大脑的功能连接和神经病变,对脑卒中、神经退行性疾病等疾病的早期诊断具有重要意义。

2. 材料科学与化学原子核磁矩与自旋的测量技术在材料科学和化学领域有着广泛的应用。

通过核磁共振技术可以研究物质的结构、动力学和相互作用。

例如,在聚合物材料研究中,通过核磁共振技术可以分析分子链的取向和运动状态,从而了解材料的力学性能和热学性质。

3. 生命科学原子核磁矩与自旋的测量技术在生命科学研究中具有重要的应用价值。

通过核磁共振技术可以研究生物分子的结构、功能和相互作用,揭示生命活动的机制。

例如,在蛋白质研究中,核磁共振技术可以用于解析蛋白质的三维结构和动态性能,从而为药物研发和生物工程提供重要的信息。

磁矩的测量方法与实验技巧磁矩是描述物体磁性强度的物理量,它与物体内部微观结构和外部磁场的交互作用息息相关。

磁矩的测量方法与实验技巧是物理学研究中的重要课题之一,不仅对于基础科研有着重要的意义,也对于工程技术应用与实际生活中的磁场检测有着重要的指导意义。

本文将介绍几种常见的磁矩测量方法与实验技巧,并探讨其在不同应用场景中的适用性和局限性。

首先,常见的磁场法测量磁矩的方法是通过测量物体在外部磁场中的受力情况来推断其磁矩大小。

这种方法利用了磁力的作用原理,通过测量物体受到的磁力以及外部磁场的磁场强度,可以计算出物体的磁矩大小。

该方法适用于磁场较强的情况下,可以通过简单的实验装置实现,但在磁场较弱的情况下,由于磁力的微弱特性,测量精度较低。

其次,核磁共振法也是一种常见的磁矩测量方法。

核磁共振是通过物体中的核自旋在外部磁场作用下产生相互作用的原理,通过测量核磁共振信号的特性来推断物体的磁矩大小。

核磁共振法具有高测量精度和对磁场强弱不敏感的优点,因此被广泛应用于化学、医学等领域的磁共振成像等技术中。

然而,核磁共振法需要复杂的设备和技术支持,操作过程较为复杂,限制了其在一般实验条件下的应用。

另外,霍尔效应也是一种常见的磁矩测量方法。

霍尔效应是指当电流通过某些具有磁性的材料时,由于外部磁场的作用,会在材料中产生一种电势差。

通过测量这种电势差的变化,可以推断出材料的磁矩大小。

霍尔效应广泛应用于磁场传感器、电动机控制等领域,具有简单、快速、高灵敏度等特点。

但是,由于霍尔效应在一些特定材料中才会显著增强,限制了其在各种材料中的普遍应用。

除了上述几种常见的磁矩测量方法,还可以利用电磁悬浮技术来测量磁矩。

电磁悬浮是指利用电流产生的磁场与其相互作用,使物体悬浮于磁场之中的技术。

通过测量悬浮物体受力的变化,可以推断出物体的磁矩大小。

电磁悬浮技术在高精度测量和磁悬浮交通工具等领域有广泛应用,但需要复杂的控制技术和设备,并受到外界扰动的影响。

原子核的磁矩与自旋的测量技术在核能源开发中的应用前景与挑战近年来,核能源开发一直备受关注。

作为核能源的重要研究领域之一,原子核的磁矩与自旋的测量技术在核能源开发中扮演着重要的角色。

本文将探讨该技术的应用前景与挑战。

1. 原子核磁矩和自旋的基本概念原子核磁矩是原子核在外加磁场中的磁矩,它与原子核自旋之间存在一定的关系。

自旋是原子核固有的属性,类似于地球自转的概念。

原子核磁矩和自旋的测量对于研究原子核的结构和性质具有重要意义。

2. 原子核磁矩和自旋的测量技术为了测量原子核的磁矩和自旋,科学家们发展了许多先进的测量技术。

其中最常用的是核磁共振(NMR)和电子自旋共振(ESR)技术。

NMR技术主要用于测量原子核的磁矩,而ESR技术则主要用于测量自由基等原子核的自旋。

3. 核能源开发中的应用前景原子核的磁矩与自旋的测量技术在核能源开发中具有广阔的应用前景。

首先,通过对原子核的磁矩的测量,科学家们可以研究核裂变和核聚变等核反应的过程和机制,并为核能源的开发和利用提供重要的科学依据。

其次,通过对自旋的测量,可以探索新型的材料和催化剂,进一步提高核能源的效率和可持续性。

4. 核能源开发中的挑战尽管原子核的磁矩与自旋的测量技术在核能源开发中具有广泛的应用前景,但也面临着一些挑战。

首先,如何提高测量技术的灵敏度和分辨率是一个亟待解决的问题。

其次,受到技术限制,目前只能对一部分原子核进行测量,导致原子核磁矩和自旋的测量数据相对有限。

因此,如何扩大测量范围和提高数据质量也是一个重要的研究方向。

结论:原子核的磁矩与自旋的测量技术在核能源开发中具有重要的应用前景。

通过测量原子核的磁矩和自旋,科学家们可以深入研究核裂变和核聚变等核反应过程,为核能源的开发提供科学依据。

然而,该技术仍面临着提高测量灵敏度、增加测量范围和提高数据质量的挑战。

希望在未来的研究中,科学家们能够突破技术限制,进一步发展和应用原子核的磁矩与自旋的测量技术,为核能源开发做出更大的贡献。

原子核的磁矩与自旋的理论模型及其应用磁矩(Magnetic Moment)是描述物体对磁场的响应程度的物理量。

在原子核物理中,原子核磁矩的研究对于理解原子核结构和相互作用起着重要作用。

本文将介绍原子核的磁矩与自旋的理论模型,并探讨其在科学研究和应用中的重要性。

一、原子核磁矩的理论模型1. 费米子模型费米子模型是描述原子核自旋和磁矩的基本模型之一。

根据量子力学的统计原理,原子核中存在不同的质子和中子,它们都是费米子,遵循泡利不相容原理,即同一量子态最多容纳一个粒子。

根据这个原理,可以得到原子核总自旋和磁矩的求和公式。

2. 费米液滴模型费米液滴模型是对原子核磁矩的另一种解释。

它认为原子核可以看作是一个由质子和中子组成的液滴,这个液滴具有一个整体自旋和磁矩。

该模型在原子核的集体行为中提供了一种解释,能够很好地解释一些实验现象。

3. 胶团模型胶团模型是原子核磁矩的另一种解释,将原子核看作是由重夸克和轻夸克组成的胶团,其中的夸克在核内形成了一种量子色动力学(Quantum Chromodynamics, QCD)相互作用。

该模型能够解释原子核磁矩的奇偶性、磁矩与同位旋的关系等。

二、原子核磁矩与自旋的应用1. 核磁共振成像核磁共振成像(Nuclear Magnetic Resonance Imaging, MRI)是一种利用原子核磁矩性质的医学成像技术。

通过在人体中施加强磁场和射频脉冲,可以激发人体内部原子核的共振信号,并通过信号的接收和处理来得到图像。

MRI广泛应用于医学诊断,对于观察人体器官和组织的结构、功能有重要意义。

2. 核磁共振波谱核磁共振波谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR)是一种利用原子核磁矩的谱学技术。

通过在样品中施加磁场和射频脉冲,可以得到原子核在外磁场中发生共振的频率和强度信息,从而获得样品的结构和化学环境信息。

NMR在有机化学、生物化学等领域被广泛应用。

原子核的磁矩与自旋原子核是构成原子的基本粒子之一,它具有独特的性质和行为。

其中,磁矩和自旋是原子核的两个重要特征,它们与原子核的结构和性质密切相关。

本文将探讨原子核的磁矩和自旋,并阐述它们对原子核物理和相关研究的重要性。

1. 原子核的磁矩原子核的磁矩是指原子核围绕内禀轴的旋转运动所产生的磁性效应。

磁矩的大小与原子核的质量、电荷和自旋等因素有关。

原子核的磁矩通常用磁核子(nuclear magneton)来表示,记作μ。

磁核子是国际单位制中用于表示原子核的磁矩的单位,其数值约为5.05 × 10^-27 J/T。

2. 磁矩的来源原子核的磁矩主要来源于其组成粒子的自旋和轨道运动。

自旋磁矩是由于核子自身的自旋而产生的,而轨道磁矩则是由于核子围绕原子核内禀轴的轨道运动而产生的。

磁矩的大小与核子的质量、电荷以及自旋的大小有关。

3. 原子核的自旋原子核的自旋指的是原子核内各个核子的自旋矢量之和。

自旋是粒子内禀的属性,类似于粒子的旋转,但并不意味着物体在空间中的真正旋转。

原子核的自旋用核子的自旋量子数I来表示,其中I可以是整数或半整数。

自旋量子数I越大,原子核的自旋越大。

4. 磁矩与自旋的关系原子核的磁矩与自旋之间存在一定的关系。

根据量子力学的理论,原子核的磁矩与自旋之间的关系可以用以下公式来描述:μ = γ × I其中,μ表示原子核的磁矩,γ是一个比例系数,I表示自旋量子数。

这个公式表明,原子核的磁矩与自旋量子数之间存在着线性关系。

磁矩的方向与自旋的方向一致。

5. 实验观测和应用通过实验手段,科学家们可以测定各种原子核的磁矩和自旋。

利用核磁共振(NMR)和电子自旋共振(ESR)等技术,可以研究原子核的结构特性、核自旋磁矩比和核磁共振现象等。

这些实验观测不仅对于理论物理学和核物理学有重要意义,也广泛应用于其他领域,如化学、生物学和医学等。

总结:原子核的磁矩和自旋是原子核的重要特征。

磁矩主要与原子核内禀轨道运动和核子自旋有关,而自旋则代表了原子核内各个核子的自旋矢量之和。

原子核的磁矩与自旋的测量方法原子核是构成原子的基本组成部分之一,其具有磁性特性。

磁矩是描述原子核磁性强度和方向的物理量,而自旋则是原子核内部固有角动量的一种表征。

了解原子核磁矩和自旋的测量方法对于探索原子核结构和物理性质具有重要意义。

本文将介绍原子核磁矩与自旋的测量方法。

一、原子核磁矩的测量方法

原子核具有一定数量的质子和中子,根据它们的自旋和轨道运动,来产生磁性和产生原子核磁矩。

测量原子核磁矩的方法主要有核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)和质子自旋共振(Proton Spin Resonance, ESR)。

1. 核磁共振(NMR)

核磁共振是一种通过核磁矩和外磁场相互作用来测量原子核性质的方法。

它利用原子核在外磁场中的定向性,通过施加不同频率的射频脉冲激发核自旋系统,观察所产生的共振信号来确定原子核的磁矩。

核磁共振广泛应用于物理学、化学、生物医学等领域,对于原子核磁矩的测量和核磁共振成像具有重要意义。

2. 质子自旋共振(ESR)

质子自旋共振是一种通过观察质子在外磁场中的共振吸收信号来测量原子核磁矩的方法。

在外磁场作用下,质子自旋系统能够吸收或发射电磁辐射,并通过测量吸收或发射光的频率来确定原子核的磁矩。

质子自旋共振广泛应用于物理学、化学、材料学等领域,对于研究原子核性质和物质结构具有重要意义。

二、原子核自旋的测量方法

原子核的自旋是描述原子核内部固有角动量的物理量,它对于原子核的磁性性质和核结构具有重要影响。

测量原子核自旋的方法主要有射线核散射法和核-电子共振法。

1. 射线核散射法

射线核散射法是一种通过测量入射粒子与原子核发生弹性散射过程中散射角度的变化来确定原子核自旋的方法。

根据能量守恒和动量守恒原理,通过测量散射粒子的散射角度,确定散射粒子与原子核的相对动量,从而间接测量原子核自旋。

2. 核-电子共振法

核-电子共振法是一种通过测量原子核和电子在外磁场中相互作用的方式来确定原子核自旋的方法。

利用原子核和电子的磁偶极矩相互作用,观察原子核和电子在共振条件下的能级跃迁,通过测量共振频率和共振信号的强度来确定原子核自旋。

总结:

原子核的磁矩和自旋作为描述原子核性质的重要物理量,对于研究原子核结构和物理性质具有重要意义。

通过核磁共振和质子自旋共振可以测量原子核的磁矩,而射线核散射和核-电子共振方法可以测量原

子核的自旋。

这些测量方法的广泛应用推动了原子核物理研究的发展,深化了对原子核性质的认识。

需要说明的是,本文仅介绍了原子核磁矩与自旋的测量方法,并未

详细进行推导和计算。

读者可进一步查阅相关的专业文献和研究成果,以深入了解原子核的磁矩与自旋及其测量方法。