追及问题种类及其分析

- 格式:doc

- 大小:191.00 KB

- 文档页数:4

追及问题及参考答案追及问题是一种常见的问题,它涉及到两个或多个物体之间的相对速度和距离。

在这种问题中,一个物体追赶另一个物体,需要找出何时能够追上或者两者之间的距离。

解决追及问题需要理解相对速度的概念,以及如何应用速度和距离的关系。

问题:一辆汽车以速度v1行驶,另一辆汽车以速度v2行驶,两辆汽车在同一道路上同向行驶,v1>v2。

两辆汽车之间的初始距离为d,问两辆汽车何时能够相遇?我们需要找出两辆汽车之间的相对速度。

因为它们同向行驶,所以相对速度为v1-v2。

我们需要考虑两辆汽车相遇时它们所走的总距离。

因为它们同向行驶,所以当它们相遇时,它们所走的总距离为d。

现在,我们可以使用公式:时间t =总距离 /相对速度 = d / (v1-v2)来计算它们相遇的时间。

根据上述公式,我们可以得出答案:t = d / (v1-v2)。

答案:两辆汽车将在时间t = d / (v1-v2)时相遇。

通过这种方法,我们可以解决各种追及问题。

需要注意的是,在解决追及问题时,我们需要考虑物体的相对速度和距离,以及物体的初始位置和速度。

只有理解了这些因素,我们才能正确地解决追及问题。

答案参考:选择A或B者,属于工作满足感不足。

选择C或D者,则除了寻求更好的发展机会外,可能还意味着没有通过工作与同事或客户建立起良好的人际关系。

最好的策略是:如果目前的处境不是很好,先踏实地干好本职工作,再设法爬到相邻的较高层。

答案参考:对公司的了解程度,决定了今后工作的适应程度。

仅仅了解一些表面情况的人,必须加强了解,否则可能成为最后一个知道公司倒闭的人。

D.我在以前的工作中,总能够很快地掌握新的技能。

答案参考:选择A者,有经验固然好,但雇主更希望你能带来新的经验和方法。

选择B者,很好,符合面试的自我定位。

选择C者,表明了强烈的求职愿望,但空洞,缺乏事实支撑。

选择D者,掌握了快速学习能力当然好,但最好能提供证明你能力的学习业绩或证明参照系。

追及问题种类及其分析两个物体在同一条直线上运动,两物体间的距离发生变化时,可能会出现最大距离、最小距离或者是相遇的情况,我们把这类问题称为追及相遇问题。

相向运动的物体,当各自发生的位移大小之和等于开始时两物体间的距离时即相遇,可见相遇问题即是追及问题。

一、追及问题分析:追和被追的两物体的速度相等(同向运动)是能追上、追不上、两者相距有极值的临界条件。

速度大者减速(如:匀减速直线运动)追速度小者(如:匀速直线运动):①.两者速度相等,追者位移仍小于被追者位移,则永远追不上,此时二者间有最小距离;②.若速度相等时,有相同位移,则刚好追上,也是二者相遇时避免碰撞的临界条件;③.若位移相同时,追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还能有一次追上追者,二者速度相等时,二者间距离有一个较大值。

速度小者加速(如:初速为零的匀加速直线运动)追速度大者(如:匀速直线运动):①.当两者速度相等时,二者间有最大距离;②.当两者位移相等时,即后者追上前者。

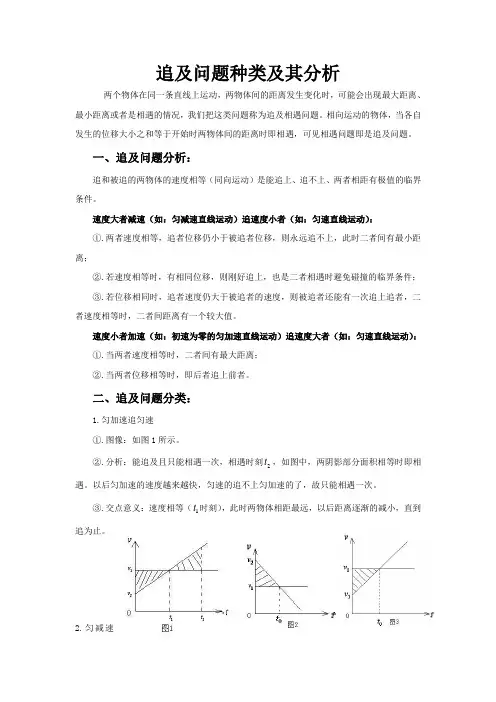

二、追及问题分类:1.匀加速追匀速①.图像:如图1所示。

t,如图中,两阴影部分面积相等时即相②.分析:能追及且只能相遇一次,相遇时刻2遇。

以后匀加速的速度越来越快,匀速的追不上匀加速的了,故只能相遇一次。

t时刻),此时两物体相距最远,以后距离逐渐的减小,直到③.交点意义:速度相等(1追为止。

2.匀减速追匀速:①.图像:如图2所示。

②.分析:当v v =减匀时,a .若0s s ∆=,则恰好能追及,这也是避免相撞的临界条件,此时只能相遇一次;b .若0s s ∆,则不能追及;c.若0s s ∆(即当10s s ∆=时,v v 减匀),此时能相遇两次(0s 为开始追及时两物体的距离)。

③.交点意义:速度相等时若还未追及则距离最远(用此可以来判断相遇几次)。

3.匀速追匀加速:①.图像:如图3所示。

②.分析:在v v =加匀时,a .若0s s ∆=,则恰好能追及,这也是避免相撞的临界条件,此时只能相遇一次;b .若0s s ∆,则不能追及;c.若0s s ∆(即当10s s ∆=时,v v 加匀),此时能相遇两次(0s 为开始追及时两物体的距离)。

追及问题知识点详细总结一、追及问题知识点总结。

1. 基本公式。

- 追及路程 = 速度差×追及时间。

这个公式是追及问题的核心公式,其中速度差是指快者速度与慢者速度的差值。

- 速度差 = 追及路程÷追及时间。

- 追及时间 = 追及路程÷速度差。

2. 解题思路。

- 首先确定追及路程,即两者开始相距的距离。

- 然后找出速度差,明确两个运动物体的速度关系。

- 最后根据公式求出追及时间或者其他未知量。

3. 不同情况分析。

- 同地出发同向而行:追及路程往往是慢者先行的路程或者两者开始相距一定距离后慢者继续行驶的路程。

- 异地出发同向而行:追及路程就是两地之间的距离加上慢者先行的路程。

二、追及问题例题及解析。

1. 甲、乙两人相距100米,甲在前,乙在后,甲每分钟走60米,乙每分钟走80米,几分钟后乙能追上甲?- 解析:- 这里追及路程为100米,速度差为乙的速度减去甲的速度,即80 - 60=20(米/分钟)。

- 根据追及时间 = 追及路程÷速度差,可得追及时间为100÷20 = 5(分钟)。

2. 一辆汽车以每小时60千米的速度行驶,另一辆汽车以每小时80千米的速度追赶,两车相距200千米,几小时后能追上?- 解析:- 追及路程为200千米,速度差为80 - 60 = 20(千米/小时)。

- 追及时间 = 追及路程÷速度差,即200÷20=10(小时)。

3. 甲、乙两人同时同地同向出发,甲的速度是5米/秒,乙的速度是3米/秒,甲先走10秒,乙多久能追上甲?- 解析:- 甲先走10秒,则先走的路程为5×10 = 50米,这就是追及路程。

- 速度差为5 - 3 = 2米/秒。

- 追及时间 = 追及路程÷速度差,即50÷2 = 25秒。

4. 快车和慢车分别从A、B两地同时同向出发,A、B两地相距300千米,快车速度为100千米/小时,慢车速度为60千米/小时,快车多久能追上慢车?- 解析:- 追及路程为300千米,速度差为100 - 60 = 40千米/小时。

追及问题有六种基本形式:(1)匀加速直线运动物体追及匀速直线运动物体.这种情况定能追上且只能一次相遇,两者之间在追上前有最大距离,其条件是。

(2)匀减速直线运动追匀速运动物体.当时两者仍没到达同一位置,则不能追上;当时,两者正在同一位置,则恰能追上,也是两者避免相撞的临界条件;当两者到达同一位置时,则有两次相遇的机会.(3)匀速运动物体追及匀加速运动物体.当两者到达同一位置前,就有,则不能追及;当两者到达同一位置时,则只能一次相遇;当两者到达同一位置时,匀,则有两次相遇的机会.(4)匀速运动物体追及匀减速运动物体.这种情况一定能追上.(5)匀加速直线运动追及匀减速直线运动的物体.这种情况一定能追上.(6)匀减速直线运动物体追匀加速直线运动物体.当两者在到达同一位置前,则不能追上;当时两者恰到达同一位置,则只能一次相遇;当第一次相遇时,则有两次相遇机会。

(当然,追及问题还有其他形式,如匀加速追匀加速,匀减速追匀减速等)例题火车以速度v1匀速行驶,司机发现前方同轨道上相距s处有另一火车沿同方向以速度v2(对地,且移v1>V2)做匀速运动,司机立即以加速度a紧急刹车,要使两车不相撞,a应满足什么条件?分析:后车刹车后虽做匀减速运动,但在其速度减小至v2相等之前,两车的距离仍将逐渐减小;当后车速度减小至小于前车速度后,两车距离将逐渐增大.可见,当两车速度相等时,两车距离最近,若后车减速的加速度过小,则会出现后车速度减到与前车速度相等之前即追上前车,发生撞车事故;若后车加速度过大。

则会出现后车速度减到与前车速度相等时仍未追上前车,根本不可能发生撞车事故,若后车加速度大小等于某值时,恰能使两车在速度相等时后车追上前车,这正是两车恰不相撞的临界状态,此时对应的加速度即为两车不相撞的最小加速度.解法一设经时间t,恰追上而不相撞,则:解之可得所以当时,两车不会相撞。

2 能力冲浪题型一应用比例关系解题例题1. 站台上有一观察者,在火车开动时站在第1节车厢前端的附近,第1节车厢在5 s内驶过此人,设火车做匀加速运动,求第10节车厢驶过此人需多少时间.解析:以列车为参考系,则观察者相对列车做初速度为零的匀加速运动,由初速度为零的匀加速运动在连续相等位移内的时间比公式可得.,即一个物体的运动,相对不同的参考系,运动性质一般不同,通过变换参考系,可将运动简化。

追及问题的解决方法:这类问题一般是同向的、速度快的追慢的,或者后走的追先走的一类问题。

如果由同一地点出发,追上时两者的路程相等,难理解得是你走他也走,总觉得动态很乱套,但只要理解和运用好速度之差,就不难了。

若求追及的时间:就用该路程除以两者速度之差;若求路程:就用某一速度乘以其走得时间;若求某一速度:就要先找出其走的路程,再除以所用得时间。

2.相遇问题的解决方法:这类问题一般是从甲乙两地相向而行,相遇时两者的路程之和等于甲乙间的距离。

若求相遇的时间:就用两者的距离除以两者速度之和;若求两地的距离:就用两者速度之和乘以相遇时用的时间;若求某一速度:就要先找出其走的路程,再除以所用得时间。

相遇:(甲速+乙速)*时间=相距的路程追及:(甲速-乙速)*时间=相距的路程1.方方以每分钟60米的速度沿铁路边步行,一列长252米的货车从对面而来,从他身边通过用了12秒钟,求列车的速度。

2.甲乙两人沿铁路相对而行,速度都是每秒14米,一列货车经过甲身边用了8秒,经过乙身边用了7秒,求货车车身长度以及火车速度。

3.小刚在铁路旁边沿铁路方向的公路上散步,他散步的速度是2米/秒,这是迎面开来一列火车,从车头到车尾经过他身旁共用了18秒。

已知货车全长342米,求火车的速度4.铁路线旁有一沿铁路方向的公路,在公路上行驶的一辆拖拉机司机看见迎面驶来的一列货车从车头到车尾经过他身旁共用了15秒,已知货车车速为60千米/时,全长345米,球拖拉机的速度5.一列快车和一列慢车相向而行,快车的车长是280米,慢车的车长是385米,坐在快车上的人看见慢车驶过的时间是11秒,那么坐在慢车上的人看见块车驶过的时间是多少秒?6.优良例如同方向行驶的火车,快车每秒行30米,慢车每秒行22米。

如果从辆车头对齐开始算,则行24秒后快车超过慢车,如果从辆车尾对齐开始算,则行28秒后快车超过慢车。

快车长多少米,满车长多少米?7.在双轨的铁道上,速度为54千米/小时的货车,10时到达铁桥,10时1分24秒完全通过铁桥;速度为72千米/小时的列车10时12分到达铁桥,10时12分53秒完全通过铁桥,10时48分56秒列车完全超过前面的货车,求列车、货车和铁桥的长度8.一个园周长1.26π米,两只蚂蚁从一条直径的两端同时出发沿圆周相向爬行,两只蚂蚁每秒分别爬行5.5厘米和3.5厘米,他们每爬行1秒,3秒,5秒。

追及与相遇问题专题知识要点:一、相遇是指两物体分别从相距S的两地相向运动到同一位置,它的特点是:两物体运动的距离之和等于S,分析时要注意:(1)、两物体是否同时开始运动,两物体运动至相遇时运动时间可建立某种关系;(2)、两物体各做什么形式的运动;(3)、由两者的时间关系,根据两者的运动形式建立S=S1+S2方程;二、追及是指两个物体在追赶过程中处在同一位置,问题的特征及处理方法:常见的情形有三种:1 速度小者匀加速追速度大者,一定能追上,追上前有最大距离的条件:两物体速度相等,即。

例: 一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以3 m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以6 m/s的速度匀速驶来,从后面超过汽车.(1)汽车从路口开动后,在追上自行车之前经过多长时间两车相距最远?此时距离是多少?(2)什么时候汽车追上自行车,此时汽车的速度是多少?⑵ 匀速运动的物体甲追赶同向匀加速运动的物体乙,存在一个能否追上的问题。

例:一车处于静止状态,车后距车S0=25m处有一个人,当车以1m/s2的加速度开始起动时,人以6m/s的速度匀速追车,能否追上?若追不上,人车之间最小距离是多少?⑶ 速度大者匀减速运动的物体追赶同向的匀速运动的物体时。

提示:此类问题常涉及相撞,相撞是指两个物体在追赶过程中处在同一位置时后者速度大于前者速度,零界点是:两物体在同一位置时速度相等,恰巧不相撞。

例:一列快车正以20m/s的速度在平直轨道上运动时,发现前方180m处有一货车正以6m/s速度匀速同向行驶,快车立即制动,快车作匀减速运动,经40s才停止,问是否发生碰车事故?例:火车以速度v1匀速行驶,司机发现前方同轨道上相距s处有另一火车沿同方向以速度v2做匀速运动,已知v1>v2司机立即以加速度a紧急刹车,要使两车不相撞,加速度a的大小应满足什么条件?三、分析追及问题的注意点:⑴ 追及物与被追及物的速度恰好相等时临界条件,往往是解决问题的重要条件⑵若被追赶的物体做匀减速运动,一定要注意追上前该物体是否已经停止运动。

《追及与相遇问题》知识清单一、追及与相遇问题的基本概念追及问题是指两个物体在同一直线上运动,速度快的物体追赶速度慢的物体;相遇问题则是两个物体相向运动,最终在某一时刻相遇。

在解决这类问题时,我们需要明确以下几个关键要素:1、运动物体的初速度、加速度和运动时间。

2、两个物体之间的初始距离。

二、追及与相遇问题的常见类型1、匀加速追匀速这种情况下,速度慢的物体做匀速运动,速度快的物体做匀加速运动。

判断是否能追上,关键在于两者速度相等时的相对位置。

2、匀减速追匀速速度快的物体做匀减速运动,速度慢的物体做匀速运动。

若在速度相等之前还未追上,之后就追不上了。

3、匀速追匀加速速度慢的物体做匀速运动,速度快的物体做匀加速运动。

通常需要计算追上所需的时间。

4、匀速追匀减速与上述情况类似,关键还是分析速度相等时的情况。

5、匀加速追匀减速两个物体都在做变速运动,需要仔细分析各自的运动状态和相对位置。

三、解决追及与相遇问题的基本思路1、画出运动示意图通过画图,可以清晰地展示两个物体的运动轨迹和相对位置,有助于直观地理解问题。

2、确定两物体的位移关系根据题目所给条件,找出两物体在运动过程中的位移关系。

3、列出运动方程根据物体的运动性质(匀速、匀加速、匀减速),列出相应的运动方程。

4、联立方程求解将位移关系和运动方程联立,求解出所需的物理量。

四、追及与相遇问题中的重要公式1、匀速直线运动的位移公式:$x = v \times t$,其中$x$表示位移,$v$表示速度,$t$表示时间。

2、匀变速直线运动的位移公式:$x = v_0 t +\frac{1}{2}at^2$,其中$v_0$表示初速度,$a$表示加速度。

3、匀变速直线运动的速度公式:$v = v_0 + at$五、判断能否追及或相遇的方法1、当两个物体的速度相等时,如果此时两物体之间的距离为零,则恰好相遇;如果此时两物体之间的距离大于零,则追不上;如果此时两物体之间的距离小于零,则能追上。

追及问题题型及解题方法和技巧(一)追及问题题型及解题方法和一、什么是追及问题•追及问题是一类常见的数学问题,涉及到两个或多个物体在不同的时间和速度下的运动情况。

•在追及问题中,我们需要确定物体之间的相对位置和时间关系,以找到它们相遇或错过的判断条件。

二、常见的追及问题题型1.同地起点追及问题:两个物体从同一起点出发,以不同的速度沿同一直线运动,判断它们何时相遇。

2.异地起点追及问题:两个物体从不同的起点出发,以不同的速度沿同一直线运动,判断它们何时相遇。

3.圆周追及问题:两个物体分别沿同一圆周运动,以不同的速度出发,判断它们何时相遇。

4.追及问题的变形:问题中可能涉及到加速度、相对速度的变化等复杂情况。

三、解决追及问题的方法1.设定变量:根据问题中的已知条件,设定代表不同物体的变量,如时间、速度、位置等。

2.建立方程组:利用物体之间的相对位置和时间关系,建立方程组。

3.求解方程组:利用数学方法,如代入法、消元法等,求解方程组,得到物体的位置和时间。

4.验证答案:将求得的结果代入原方程组中验证,确保符合题意和数学逻辑。

四、解题技巧和注意事项•注意时间单位的统一:在解题过程中,务必保持时间单位的一致,如秒、分钟、小时等。

•注意速度方向的正负:物体的速度方向应根据题意进行标记,区分正负方向。

•利用图形辅助理解:在解题过程中,可以通过绘制示意图、速度时间图等图形来帮助理解和解决问题。

•注意特殊情况的处理:有些问题可能存在特殊情况,如物体相遇前后可能会发生位置交换等,要注意处理这些情况。

结论•追及问题是一类常见的数学问题,解决这类问题需要设定变量、建立方程组、求解方程组,并注意时间单位的统一和速度方向的标记。

•在解题过程中,可以利用图形辅助理解和处理特殊情况,提高解题效率和准确性。

以上是关于追及问题的介绍和解题方法和技巧,希望对您有所帮助!五、实例演练同地起点追及问题问题描述:甲、乙两人在同一起点处出发,甲的速度为10m/s,乙的速度为8m/s,问多少时间后他们会相遇?解题步骤: 1. 设甲和乙分别走了t秒后相遇,设甲走了x米,则乙走了8t米。

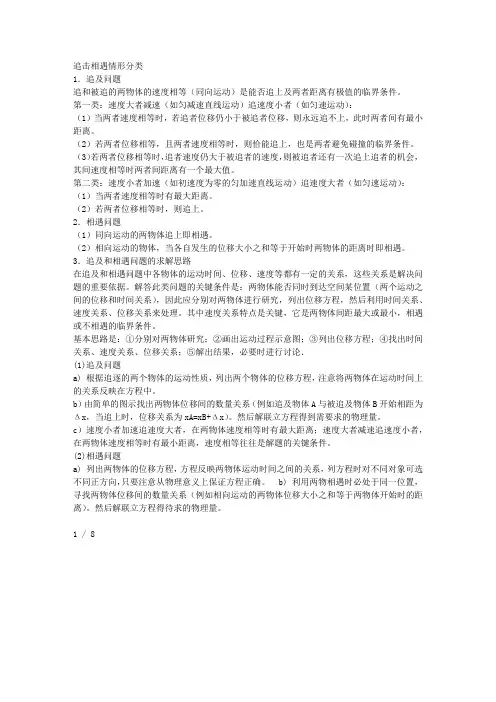

追击相遇情形分类1.追及问题追和被追的两物体的速度相等(同向运动)是能否追上及两者距离有极值的临界条件。

第一类:速度大者减速(如匀减速直线运动)追速度小者(如匀速运动):(1)当两者速度相等时,若追者位移仍小于被追者位移,则永远追不上,此时两者间有最小距离。

(2)若两者位移相等,且两者速度相等时,则恰能追上,也是两者避免碰撞的临界条件。

(3)若两者位移相等时,追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还有一次追上追者的机会,其间速度相等时两者间距离有一个最大值。

第二类:速度小者加速(如初速度为零的匀加速直线运动)追速度大者(如匀速运动):(1)当两者速度相等时有最大距离。

(2)若两者位移相等时,则追上。

2.相遇问题(1)同向运动的两物体追上即相遇。

(2)相向运动的物体,当各自发生的位移大小之和等于开始时两物体的距离时即相遇。

3.追及和相遇问题的求解思路在追及和相遇问题中各物体的运动时间、位移、速度等都有一定的关系,这些关系是解决问题的重要依据。

解答此类问题的关键条件是:两物体能否同时到达空间某位置(两个运动之间的位移和时间关系),因此应分别对两物体进行研究,列出位移方程,然后利用时间关系、速度关系、位移关系来处理。

其中速度关系特点是关键,它是两物体间距最大或最小,相遇或不相遇的临界条件。

基本思路是:①分别对两物体研究;②画出运动过程示意图;③列出位移方程;④找出时间关系、速度关系、位移关系;⑤解出结果,必要时进行讨论.(1)追及问题a) 根据追逐的两个物体的运动性质,列出两个物体的位移方程,注意将两物体在运动时间上的关系反映在方程中。

b)由简单的图示找出两物体位移间的数量关系(例如追及物体A与被追及物体B开始相距为Δx,当追上时,位移关系为xA=xB+Δx)。

然后解联立方程得到需要求的物理量。

c)速度小者加速追速度大者,在两物体速度相等时有最大距离;速度大者减速追速度小者,在两物体速度相等时有最小距离,速度相等往往是解题的关键条件。

《追及与相遇问题》知识清单在我们的日常生活和物理学的学习中,追及与相遇问题是一个常见且重要的课题。

无论是在公路上的车辆行驶,还是在运动场上的运动员奔跑,都可能涉及到追及与相遇的情况。

理解和掌握这一问题,对于我们解决实际问题和提高物理思维能力都有着重要的意义。

一、追及问题追及问题,简单来说就是两个物体在同一直线上运动,速度快的物体追赶速度慢的物体。

1、速度小者追速度大者类型一:两者速度相等时,若还未追上,则永远追不上,此时两者距离有最小值。

比如,甲车以速度 v1 匀速行驶,乙车从静止开始以加速度 a 匀加速追赶甲车。

在乙车速度达到 v1 之前,两车的距离会越来越大;当乙车速度等于 v1 时,两车的距离达到最大值。

类型二:两者速度相等时,如果刚好追上,这是一个临界状态,也是相遇一次的情况。

假设甲车在前以速度 v1 匀速行驶,乙车在后以初速度 v0 匀加速追赶。

当乙车速度达到 v1 时,如果此时刚好追上甲车,那么这就是刚好追上的情况。

类型三:两者速度相等时,如果已经超过,那就会相遇两次。

还是上面的例子,若乙车速度达到 v1 时,已经超过甲车,之后甲车又可能反超乙车,从而形成两次相遇。

2、速度大者追速度小者两者速度相等时,如果还没追上,那么此时两者距离最小。

比如,甲车以较大速度 v1 匀速行驶,乙车以较小速度 v2 匀速行驶,甲车在后追赶乙车。

在甲车速度减小到 v2 之前,两车的距离会逐渐缩小;当甲车速度等于 v2 时,两车的距离达到最小值。

速度相等时如果已经追上,则会一直领先,不会再被追上。

二、相遇问题相遇问题是指两个物体从不同位置出发,相向而行,最终相遇。

1、相向运动的相遇两物体同时出发到相遇,所经历的时间相等,走过的路程之和等于两物体初始位置之间的距离。

例如,A 地的甲车以速度 v1 驶向 B 地,同时 B 地的乙车以速度 v2 驶向 A 地,经过时间 t 后两车相遇,那么就有 v1×t + v2×t =两地点之间的距离。

常见追及问题的解法总结在高一物理乃至整个高中物理中,追及问题往往是学生觉得比较烦恼的问题,学生对此类问题往往感到束手无策,因为学生不容易理解追及问题的不同物理情景,根据笔者多年的教学经验将一般追及问题(两物体在同一直线或者在平行线上运动时的追及问题)解题方法总结如下,让复杂追及问题归纳化、模型化、简单化.可能这也不是最好的方法,但笔者认为通过这篇文章抛砖引玉,让更多学者对此问题深入归纳总结,使得学生们在处理此问题时拥有最为简洁的方法.1 一定能追上的类型1.1 常见一定能追上的包括(1)匀加速直线运动追匀速直线运动(2)匀速直线运动追匀减速直线运动(3)匀加速直线运动追匀减速直线运动1.2 这类问题的特点(1)追击者的速度最终能超过被追击者的速度(2)追上之前有最大距离发生在两者速度相等时1.3 该类问题常出现的设问模式(1)后者在追上前者之前,什么时候具有最大距离,最大距离为多少?(2)后者什么时候追上前者,追上时其中一个的位移或者速度是多少?1.4 该类问题解决方法两个物体在一条直线上运动时,上述三类问题甲物体一定能追上乙物体(假设甲在后、乙在前,甲追乙).(1)甲追上乙之前,什么时候距离最大,最大距离是多少?因为速度相等时距离最大,所以先将v甲=v乙算出时间,此时有最大距离,此时的距离就是最大距离,最大距离为将v甲、v乙、x甲、x乙等用运动学公式代入就能得出结果.(2)甲何时能追上乙,追上时甲或者乙的位移及速度为多少?追上时,两者在同一位置,因此位移可以列一等式,但如果被追者是单向匀减速,那么两者的在追及过程中的运动时间可能会不一样.因此分两类来解.①匀加速直线追匀速时(甲为匀加速,乙为匀速)追上时有:x甲=x乙+x0,将x甲、x乙代入运动学公式,就可以得出追上时的时间.将时间代入v甲、v乙、x甲、x乙等运动学公式就能得出追上时甲或者乙的位移及速度.②被追者是单向匀减速(包括匀速追匀减速和匀加速追匀减速)因为被追者可能在追上前就停止,这样两者运动时间不一样.首先将被追者的停止时间算出来,t0=0-v0a,将t0代入x甲、x乙,看此时或者之前追上没有.a.如果此时已经追上,x甲≥x乙+x0,那么两者在追及过程中运动时间相等.接下来直接用(1)的方法计算.b.如果此时还没有追上,x甲例1 公共汽车从车站开出以4 m/s的速度沿平直公路行驶,2 s 后一辆摩托车从同一车站开出匀加速追赶,加速度为2 m/s2,试问:(1)摩托车出发后,经多少时间追上汽车?(2)摩托车追上汽车时,离出发处多远?(3)摩托车追上汽车前,两者最大距离是多少?解析摩托车刚开始运动时汽车已经运动x0=v汽t0=8 m,摩托车做匀加速,汽车做匀速,匀加速直线运动追匀速运动属于一定能追上类型.(1)摩托车追上汽车时,两者位移可列等式,即(2)摩托车追上汽车时通过的位移为x摩=12at2=(15+411) m=29.9 m.(3)摩托车追上汽车前,两车速度相等时相距最远,即由v摩=v汽,而v摩=at1,得t1=2 s.最大距离为Δxmax=x汽+x0-x摩=12 m.例2 如图2所示,A、B两物体相距x0=7 m时,A在水平拉力和摩擦力作用下,正以vA=4 m/s的速度向右匀速运动,而物体B此时正以v0=10 m/s的初速度向右匀减速运动,加速度a=-2 m/s2,求A 追上B所经历的时间.解析 A做匀速直线运动,B做匀减速直线运动,匀速运动追匀减速直线运动,此问题属于一定能追上类型,但由于被追者是匀减速,所以要先确定两者在追及过程中运动时间是否相同,首先应先确定B 停止时已经追上没有.解物体B减速至静止的时间为t0,则2 不一定能追上(可能追上)类型 2.1 常见不一定能追上的包括(1)匀速直线运动追匀加速直线运动(2)匀减速直线运动追匀速直线运动(3)匀减速直线运动追匀加速直线运动2.2 这类问题的特点(1)被追击者的速度最终能超过追击者的速度.(2)两者速度相等时如果还没有追上,则永远追不上,且有最小距离.(3)两者速度相等时如果已经超过,将会相遇两次.2.3 该类问题常出现的设问模式(1)后者能否追上前者,若不能,什么时候有最小距离,最小距离为多少.(2)什么情况下恰好追上、碰上或者说恰好追不上、避免碰撞、避免追尾(3)能相遇几次(两者在平行线上运动时),什么时候相遇.2.4 该类问题解决方法两个物体在一条直线(或者平行线)上运动时,上述三种类型甲物体可能追上乙物体(假设甲在后、乙在前,甲追乙)根据不一定能追上类型特点:两者速度相等时如果还没有追上,则永远追不上,因此首先将甲、乙速度等起来,v甲=v乙,将v甲、v乙运动学公式代入算出此时时间t0.将t0代入x甲、x乙,再讨论.(1)如果此时,x甲>x乙+x0,则能相遇两次,根据x甲=x乙+x0算出的t1、t2就为相遇时间(甲、乙在平行线上运动时,否则只有t1)(2)如果此时,x甲=x乙+x0,则恰好追上、碰上或者说恰好追不上、避免碰撞、避免追尾(等临界时)(3)如果此时,x甲例3 经检测汽车A的制动性能:以标准速度20 m/s在平直公路上行使时,制动后40 s停下来.现A在平直公路上以20 m/s的速度行使发现前方180 m处有一货车B以6 m/s的速度同向匀速行使,司机立即制动,能否发生撞车事故?解析汽车做匀减速直线运动追货车做匀速运动,属不一定追上类型,因此关键看速度相等时是否追上.解汽车加速度所以能发生撞车事故.例4 在一条平直的公路上,乙车以10 m/s的速度匀速行驶,甲车在乙车的后面作初速度为15 m/s,加速度大小为0.5 m/s2的匀减速运动,则两车初始距离L满足什么条件时可以使(1)两车不相遇;(2)两车只相遇一次;(3)两车能相遇两次(设两车相遇时互不影响各自的运动).解析甲车做匀减速直线运动,a=-0.5 m/s2.乙车做匀速运动,匀减速追匀速,属不一定追上类型.两者速度相等时如果还没有追上,则永远追不上,因此首先将甲、乙速度等起来,v甲=v乙.解甲、乙两车速度相等时有:。

追及问题题型及解题方法和技巧追及问题是一种常见的数学问题,涉及到两个物体之间的距离、速度、时间等因素的计算。

下面是一些常见的追及问题题型及其解题方法和技巧:1. 两个物体同时出发,相向而行,追及问题。

这种情况下,两个物体之间的距离不断变化,我们可以通过速度差来计算两个物体之间的距离。

具体解题步骤如下:(1) 分析题意,明确两个物体的速度和距离;(2) 设追上的时间为 t,根据速度和距离的关系,得到追及时间为 2t;(3) 计算两个物体之间的距离,即两者速度的差,用距离公式表示为:d=v1-v2×t;(4) 检查计算结果是否合理,例如是否符合实际情况,或者是否超出范围等。

2. 两个物体相向而行,追击问题。

这种情况下,两个物体之间的距离不断缩短,我们可以通过速度差来计算两个物体之间的距离。

具体解题步骤如下:(1) 分析题意,明确两个物体的速度和距离;(2) 设追上的时间为 t,根据速度和距离的关系,得到追及时间为 2t;(3) 计算两个物体之间的距离,即两者速度的差,用距离公式表示为:d=v1-v2×t;(4) 检查计算结果是否合理,例如是否符合实际情况,或者是否超出范围等。

3. 两个物体相向而行,相遇问题。

这种情况下,两个物体之间的距离不断缩短,但永远不会追上。

我们可以通过速度差来计算两个物体之间的距离。

具体解题步骤如下:(1) 分析题意,明确两个物体的速度和距离;(2) 设相遇的时间为 t,根据速度和距离的关系,得到追及时间为 2t;(3) 计算两个物体之间的距离,即两者速度的差,用距离公式表示为:d=v1-v2×t;(4) 检查计算结果是否合理,例如是否符合实际情况,或者是否超出范围等。

4. 一个物体追击另一个物体的问题。

这种情况下,物体之间的距离不断变化,但只有一个物体在追击另一个物体,我们可以利用速度和距离的关系来计算追击的时间。

具体解题步骤如下:(1) 分析题意,明确追击者和被追击者的速度;(2) 设追击的时间为 t,根据速度和距离的关系,得到追击时间为 2t;(3) 计算追击者与被追击者之间的距离,即两者速度的差,用距离公式表示为:d=v1-v2×t;(4) 检查计算结果是否合理,例如是否符合实际情况,或者是否超出范围等。

追及问题种类及其分析

湖北应城一中何飞 432400

两个物体在同一条直线上运动,两物体间的距离发生变化时,可能会出现最大距离、最小距离或者是相遇的情况,我们把这类问题称为追及相遇问题。

相向运动的物体,当各自发生的位移大小之和等于开始时两物体间的距离时即相遇,可见相遇问题即是追及问题。

一、追及问题分析:

追和被追的两物体的速度相等(同向运动)是能追上、追不上、两者相距有极值的临界条件。

速度大者减速(如:匀减速直线运动)追速度小者(如:匀速直线运动):

①.两者速度相等,追者位移仍小于被追者位移,则永远追不上,此时二者间有最小距离;

②.若速度相等时,有相同位移,则刚好追上,也是二者相遇时避免碰撞的临界条件;

③.若位移相同时,追者速度仍大于被追者的速度,则被追者还能有一次追上追者,二者速度相等时,二者间距离有一个较大值。

速度小者加速(如:初速为零的匀加速直线运动)追速度大者(如:匀速直线运动):

①.当两者速度相等时,二者间有最大距离;

②.当两者位移相等时,即后者追上前者。

二、追及问题分类:

1.匀加速追匀速

①.图像:如图1所示。

t,如

②.分析:能追及且只能相遇一次,相遇时刻

2

图中,两阴影部分面积相等时即相遇。

以后匀加速的速度越来越快,匀速的追不上匀加速的了,故只能相遇一次。

t时刻),此时两物体相距最远,

③.交点意义:速度相等(

1

以后距离逐渐的减小,直到追及为止。

2.匀减速追匀速:

①.图像:如图2所示。

②.分析:当v v =减匀时,a .若0s s ∆=,则恰好能追及,这也是避免相撞的临界条件,此时只能相遇一次;b .若0s s ∆,则不能追及;若0s s ∆(即当10s s ∆=时,v v 减匀),此时能相遇两次(0s 为开始追及时两物体的距离)。

③.交点意义:速度相等时若还未追及则距离最远(用此可

以来判断相遇几次)。

3.匀速追匀加速:

①.图像:如图3所示。

②.分析:在v v =加匀时,a .若0s s ∆=,则恰好能追及,这也是避免相撞的临界条件,此时只能相遇一次;b .若0s s ∆,则不能追及;若0s s ∆(即当

10s s ∆=时,v v 加

匀),此时能相遇两次(0s 为开始追及时两物体

的距离)。

③.交点意义:速度相等时若未追及则为最近距离。

4.匀速追匀减速:

①.图像:如图4所示。

②.分析:能追及且只能相遇一次(即在1t 时刻,两阴影部分面积相等)。

③.交点意义:速度相等时(即0t 时刻),两物体相距最远。

5.匀加速追匀减速:

①.图像: 如图5所示。

②.分析:能追及且只能相遇一次(即在1t 时刻,两阴影部分

面积相等)。

③.交点意义:速度相等时(即0t 时刻),两物体相距最远。

6.匀减速追匀加速:

①.图像:如图6所示。

②.分析:在v v =减加时,a .若0s s ∆=,则恰好能追及,

这也是避免相撞的临界条件,此时只能相遇一次;b .若

0s s ∆,则不能追及;若0s s ∆(即当10s s ∆=时,v v 加减),此时能相遇两次(0s 为开始追及时两物体的距离)。

③.交点意义:速度相等时若未追及则为最近距离。

三、追及问题方法:

在处理追及相遇问题的时候,往往用到的下列方法:1.物理分析法;2.相对运动法;3.极值法;4.图像法。

例:火车以速度1v 匀速行驶,司机发现前方同轨道上相距s 处有另一火车沿同方向以速度2v 做匀速运动,已知1

2v v ,司机立即以加速度a 紧急刹车,为使两车不相撞,加速

度a 大小应满足什么条件? 解析:方法一(物理过程分析法):

后车刹车后虽然做匀减速运动,但在速度减小到和2v 相等之前,两车的距离仍将逐渐减小;当后车速度减小到小于前车速度,两车距离将逐渐增大,可见,当两车速度相等时,两车距离最近,若后车减速的角速度过小,则会出现后车速度减为和前车速度相等之前即追上前车,发生撞车事故;若后车加速度过大,则会出现后车速度减为和前车速度相等时仍为追上前车,这根本不可能发生撞车事故;若后车加速度大小为某值时,恰能使两车在速度相等时后车追上前车,这正是两车恰不相撞的临界状态,此时对应的加速度即为两车不相撞的最小加速度。

综合上述分析可知,两车恰不相撞时应满足下列两方程:

210212

v t a t v t s -=+ 102v a t v -= 联立上式可解得:2

210()2v v a s

-= 所以:当2

21()2v v a s

-≥时,两车即不会相撞。

方法二(数学极值法):

要使两车不相撞,其位移关系应为:

21212v t at v t s -≤+ 即:2211()02

at v v t s +-+≥ 对于位移s 和时间t ,上面不等式都成立的条件为:

221()20v v as ∆=--≤

由此得:2

21()2v v a s

-≥ 所以:当2

21()2v v a s

-≥时,两车即不会相撞。

方法三(相对运动法):

以前车为参考系,刹车后后车相对于前车做初速为021v v v =-、加速度为a 的匀减速直

线运动,当后车相对前车的速度为零时,若相对位移s s '≤,则不会相撞。

由202v s a

'=得: 212()2v v s s a -'=≤得:2

21()2v v a s

-≥ 所以:当2

21()2v v a s

-≥时,两车即不会相撞。

方法四(图像法):

作出前后两车的v t -图像,如下图7所示,由此图可直观看出:要使两车不相撞,只要满足图中阴影部分的那个三角形的所谓面积s '小于或等于s 即可。

在阴影部分的三角形中,由v t -图线的物理意义知:

tan a α=,

121211()()tan 2s v v v v α'∴=-•-•• 得: 12

2()2v v s a -'= 所以:2

21()2v v a s

-≥ 所以:当2

21()2v v a s -≥时,两车即不会相撞。