六年级语文下册第二十一课教案

- 格式:docx

- 大小:14.75 KB

- 文档页数:4

《我的伯父鲁迅先生》教学设计教学目标:1、梳理文章中材料之间的关联,学习通过多件事写人的方法。

2、多角度感受鲁迅的形象和人格魅力。

设计说明:《我的伯父鲁迅先生》在统编版六年级第二学期“走进鲁迅”这一主题单元中,是一篇侄女周晔怀念伯父鲁迅先生的回忆性散文,对于它的欣赏和学习绝非一个课时可以完成。

在有限的一个课时里,应该关注他的“核心价值”和“独特性”。

鲁迅堪称语言大师,作者回忆过往生活中的一些珍贵的“琐事”。

通篇洋溢着对伯父鲁迅的敬爱之情。

独特在于本文的叙述视角,小说借助“儿时的我”与“现在的我”不同认识来叙述故事,叙述者的身份和言行隐藏着作者的态度和情感。

从六年级学生的年龄特点和认知水平看,这篇文章他们小学五年级时曾经学过,初读文本后,大多都能得出鲁迅关爱家人,乐于助人等等。

但不能读出他心怀大爱,关爱底层人民,为社会战斗到生命的最后一刻等。

写人记事类的散文要把握作者的情感线索,同时应该引导学生关注语言之中隐含的深意,同时这是一篇自读课文。

基于以上分析,定下教学目标。

教学重点与难点:1.重点:多角度感受鲁迅的形象和人格魅力。

2.难点:梳理文章中材料之间的关联,学习用多件事写人的方法。

设计说明:引导学生多角度感受鲁迅的形象和人格魅力。

作为本课的教学重点。

文章中材料之间的关联预估学生理解有一定难度,所以作为本课的教学难点。

教学过程:预设板书我的伯父鲁迅先生周晔为什么伯父得到这么多人的爱戴?1.事情2.儿时的“我”认识3.今天的“我”新识4.关系发现为别人想的多,为自己想的少。

《我最好的老师》教学设计教学目标:1、朗读课文,把握课文内容。

2、理解课文中怀特森老师的做法,懂得在学习中学会独立思考、独立判断,要有科学的怀疑精神。

教学重点:理解课文内容,懂得学习中要学会独立思考、独立判断,要有科学的怀疑精神,用事实,用科学的方法纠正错误,坚持真理。

教学难点:理解怀特森老师的做法,并认识到其中的价值。

教学安排: 2课时。

第一课时教学目标:1、朗读课文,初步把握课文的主要内容。

2、学会“侃、颅、糊”3个会认字,掌握“侃侃而谈、颅骨、破绽、糊弄、真伪”等词语。

教学过程:一、初读课文,扫清文字障碍。

﹡理解字词:1、侃侃而谈( kǎn kǎn ér tán ):侃侃:理直气壮从容不迫的样子。

理直气壮、从容不迫地说话。

2、颅骨:头骨。

3、破绽:比喻事情或说话的漏洞。

4、糊弄:欺骗;蒙混。

5、真伪:真假二、通读全文,了解主要内容。

怀特森老师在第一节科学课上,给“我们”讲了一种叫凯蒂旺普斯的动物。

第二天测验,每一个同学的试卷都不及格。

老师给“我们”解释了不及格的原因,并希望“我们”从这件事上学到点什么。

逐渐地“我们”在怀特森老师的课上学会了探索,学会了“新怀疑主义”的学习方法。

二、理清文章层次结构。

第一部分(1——11):怀特森老师给“我们”上课。

第二部分(12——14):怀特森老师给“我们”带来的影响。

三、默读全文,提出不懂的问题。

预设:1、怀特森老师是一个怎样的老师?他与别的老师有什么不一样?2、我们测验不及格的原因是什么?3、怀特森老师介绍的“凯蒂旺普斯”哪些地方有疑问?4、怀特森老师希望我们从这件事上学到点什么呢?5、为什么说上怀特森老师的课,每一节课都是不寻常的探索?6、“新怀疑主义”指什么?我们是怎样学会“新怀疑主义”的?7、文中两次提到“正视”有什么含义?8、怀特森老师给学生带来怎样的影响?9、“我们”对怀特森老师的情感发生了怎样的变化?…………第二课时教学目标:1、深入学习课文,把握课文内容。

21.熟读精思(节选)教学目标1.学会本课生字。

能根据课后注释疏通全文,了解课文内容。

2.正确、流利地朗读课文,背诵课文第二、三段。

3.学习古人的读书方法,养成良好的读书习惯。

教学准备教师:有关朱熹的音像资料、挂图等;结合综合性学习要求,推荐适合学生课外阅读的中华传统文化名著名篇。

学生:搜集古人关于治学的名言警句。

教学设计参考一、回忆《观书有感》,引入《熟读精思》1.回忆引入:从一首脍炙人口的名诗《观书有感》引入,即“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许?为有源头活水来。

”引导学生感悟到这是南宋大学问家朱熹写自己读书获得新知的畅快,让我们领悟到:只有多读一点好书,才会让自己思想永远活泼,才思不绝,情操高雅!今天,我们将学习他写的一篇文言文,也是关于读书的,大家齐读题目——《熟读精思》。

2.初解题目:题目是我们常常提到的一个词,学生可谈谈自己的初步理解。

(如:要反复读课文,把课文读熟练,同时要精心思考课文的意思。

)同时理解到“熟”即熟练,“精”即精心,细致。

二、初读课文,提出困难1.提出困难:那么朱熹是怎样具体谈论“熟读精思”的呢?引导学生自由朗读课文,读完后,有什么困难就提出来。

(小学生学习文言文的普遍困难在两个方面,一是语句不容易读通顺,二是理解意思有难度。

)2.共商办法:引导学生根据以前学习文言文的经验,想想怎样来解决这些困难?(比如:结合注释理解句子的意思,然后根据意思读好停顿;借助工具书帮助理解难词难句;和同学展开讨论等等……)三、合作交流,解决困难1自学克难:学生根据如上办法,小组合作,理解难词难句,试着把课文读正确读流利,尤其注意读好停顿。

2练习朗读:以多种形式的朗读相结合,引导学生逐渐把课文读正确读流利。

方法如:(1)抽生展示读:检查学生通过小组讨论后真实的朗读状况,引导其他同学认真倾听和评价。

(2)探讨难读句:对于一些易错的,不好停顿的,有朗读争议的句子,展开读法探讨。

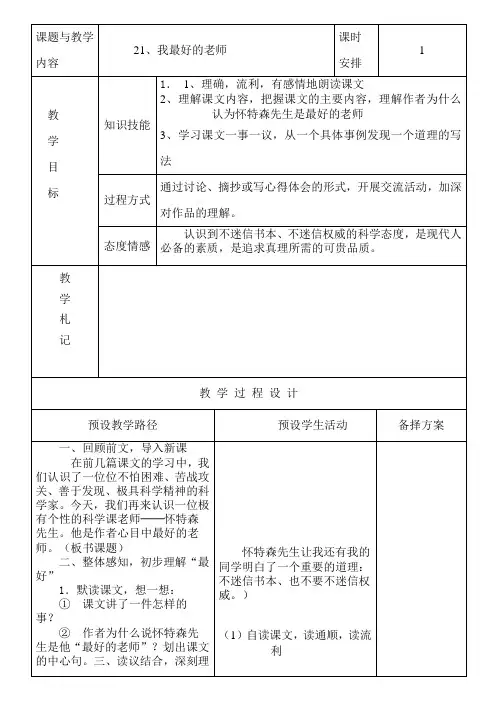

《第21课我最好的老师》教学设计教材分析:课文讲述了“我”六年级时的科学课老师怀特森先生的故事。

他是一个很有个性的人, 教学方法独特, 他用出乎意料的方法培养学生的独立思考、独立判断的能力和科学的怀疑精神。

教学目标:1.正确读记“编造、破绽、强调、教训、驳倒、论证、权威、糊弄、受益、出人意料、目瞪口呆、饶有趣味”等词语。

2.读懂课文描写的故事,理解怀特森先生独特的教学方法,体会到一个人具有独立思考、独立判断和怀疑能力的重要性。

3、进一步学习通过具体事例说明道理的写作方法。

教学重点难点:理解作者为什么认为怀特森先生是最好的老师。

认识到不迷信书本、不迷信权威的科学态度,是现代人必备的素质,是追求真理所需的可贵品质。

课时:1课时教学过程:一、交流谈话,导入新课1、板书课题,说一说你心目中最好的老师应该是怎样的?2、每个人心目中的好老师标准都不同,这节课,让我们随着作者去认识一位他心目中最好的老师。

读读课文前面的阅读提示,请你根据阅读提示的要求,画出自己的学习任务。

二、指导自读,初读感知1、指名说说学习任务。

2、指导自学(1)自读课文,把课文读正确,读通顺。

(2)思考:课文主要讲了一件什么事?“我”最好的老师是一位怎样的老师?三、围绕提示,自读自悟1、学生围绕阅读提示中的思考题自主学习。

2、学生在小组内交流自己的学习心得。

四、全班交流,读中点拨1、交流自学情况(1)检查读书情况(2)说说课文讲了一件什么事?(3)学生朗读自己找到的有关句子,用自己的话说说怀特森老师是怎样的老师。

2、引导理解重难点小组代表向全班汇报本组学习体会,教师组织学生就重点内容进行全班交流与研讨。

(1)出示句子:他是一个很有个性的人,教学方法独特,常常有出人意料的举动。

齐读句子:说说你对这句话的理解?这句话放在文章开头有什么作用?默读课文,边读边思考:课文哪些地方写出了怀特森老师是“一个很有个性的人,教学方法独特,常常有出人意料的举动”?交流自己的学习收获:如果你是怀特森老师的学生,面对这种种出人意料的举动,你会怎么想?(2)仔细再读课文,边读边想:怀特森老师有个性,教学方法独特,常常有出人意料的举动,除了给我们带来惊讶,带来不可思议之外,对学生会有什么好处呢?五、总结收获,拓展延伸1.你喜欢这样的老师吗?学生自由畅谈。

《再见了,亲人》教学设计(简单引导)教学目标:1、认识4个生字,会写8个生字,理解“情谊、崎岖、雪中送炭”等词语的意思。

2、有感情地朗读课文,理解课文内容,理解中朝人民的伟大友谊是用鲜血凝成的,从中受到国际主义的教育。

3、领会并学习作者围绕主题选择典型材料进行表达的方法。

教学重点:有感情地朗读课文,理解课文内容,理解中朝人民的伟大友谊是用鲜血凝成的,从中受到国际主义的教育.教学难点:领会并学习作者围绕主题选择典型材料进行表达的方法.教学时间:两课时教学过程:第一课时一、创设情境,引入课题。

我们都在爱的海洋里成长,最关心你、与你最亲的人是谁?他们是怎样关心爱护你的?这些有血缘关系、关系亲密、给了你无限关怀帮助的人,我们都称之为“亲人”。

今天老师给你们带来了一个不是亲人却胜似亲人的故事,相信大家会喜欢。

二、初读课文,扫清字词障碍.1、请大家自由读课文,读准字音,读通句子,遇到生词及难读的句子多读几遍.2、反馈、交流.3、指名读课文。

每个小组选一个代表,连读课文。

三、再读课文,了解背景,感知大意.四、作业.抄写生字词。

第二课时一、复习引入.昨天我们一起感受了《再见了,亲人》中中国志愿军与朝鲜人民不是亲人却胜似亲人的深情厚谊,今天让我们再来细细品味。

二、品析课文.出示中心话题:从哪可以看出中国志愿军与朝鲜人民不是亲人却胜似亲人?认真读课文,画出关键语句,把你的体会和感受写在旁边。

1、自读课文。

2、小组交流.3、共同品析。

三、拓展.师:既然志愿军和朝鲜人民是“亲人"当志愿军回国的时候,为什么来送行的只有大娘、小金花、大嫂三个人?生:来送行的不只是三个人,好多朝鲜人民都来送行,只不过作者只写了三个人.师:作者为什么只写这三个人?生:因为大娘、小金花、大嫂是典型人物,通过她们三个最能突出朝鲜人民和中国志愿军的深情厚谊。

也可以看到朝鲜人民都是很热爱中国志愿军的.师:作者重点写三个人,概括了全体。

我们在写作时也要学会选择典型的事例典型的人物来写,这样才能更加突出中心。

《我的伯父鲁迅先生》教学目标:1、理清文章脉络,感受鲁迅时时刻刻为别人考虑的精神品质。

2、了解作者的写作目的,感受作者笔下的鲁迅不同的形象。

教学重点:1、理清文章脉络,感受鲁迅时时刻刻为别人考虑的精神品质。

教学难点:1、了解作者的写作目的,感受作者笔下的鲁迅不同的形象。

教学过程:一、导入1、读标题:标题不仅强调了写作对象——鲁迅,还强调了什么?预设:伯父——作者和鲁迅的关系是叔侄;先生——对鲁迅的尊重2、鲁迅被称为“民族魂”,毛泽东评价说:鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

那么这篇由鲁迅的侄女所写的缅怀鲁迅的作品,又会带给我们怎样不同的故事,展现怎样的鲁迅呢?今天我们一起来学习这篇文章。

二、初步感知1、第一段描写人们悼念鲁迅的场景。

除了悲伤,“我”产生的心情是?——惊异2、“我”为什么会产生这样的心理呢?——为什么伯父得到这么多人的爱戴?是的,对“我”而言,伯父只是伯父,所以对这么多人来悼念伯父感到惊异。

3、请同学们圏划出表现鲁迅受人爱戴的关键词,一起读表现鲁迅受人爱戴的两句话,语速应该怎么样?——慢一点,读出悲伤的情绪。

注意刚才圈划的词语要重读。

4、所以第一段就提出了一个疑问:鲁迅到底是一个怎样的人,为什么这么受人爱戴?随后引出了作者的回忆,一起学习这五个故事。

三、深入研读1、课前我们做了预习,为这五个事件按照“事件+品质”的格式取了小标题。

现在我们来交流一下大家的答案,并说说你的理由。

(1)谈论《水浒传》,关心晚辈。

(热爱文学、读书认真、知识渊博)还有其他答案吗?关注鲁迅说话的对象,为什么要问我呢?——关心晚辈的学习情况○1说话在暗示什么,为什么不直说?比较朗读——你读得这么马虎,好好向我学习。

○2所以鲁迅这么做,既为这个小孩保留了面子,也起到了教育的目的。

(2)笑谈“碰壁”,乐观幽默、(关注社会)○1那是一个孩子所理解的“碰壁”,但是我们知道,“碰壁”还有一层意思?联系作者所说的话,他所面对的困难具体指的是?——社会环境,联系“四周黑洞洞的”○2鲁迅当时又处于怎样的环境呢?(出示背景)○3所以从这件事中还可以看出鲁迅对社会的关注。

第21课站在世界地图前的少年教学目标1、学会写本课的生字,理解、积累本课的新词。

2、正确、流利、有感情地朗读课文。

3、整体感知课文,领悟课文内容。

重点、难点重点:感悟课文内容。

难点:感悟毛泽东胸怀祖国人民,放眼世界的远大志向,陶冶学生的情操。

教学法与学法教法:引导、点拨法。

学法:朗读、感悟、交流。

教学准备搜集毛泽东的相关资料。

课时安排:二课时课堂流程第一课时一、情境导入1、播放毛泽东1949年10月1日在天安门城楼开国大典的影像。

2、知道这人是谁吗?你了解他多少呢?学生交流搜集的资料。

3、提示课题。

毛泽东从小就树立了远大的理想。

让我们一起走近少年毛泽东吧。

4、板书课题二、自主学习1、自学课文,读准字音,读通句子,边读边感悟,文章哪些内容给你留下深刻的印象?2、小组交流。

3、班内交流,教师点拨。

○1指名读生字,读准字音,辨清字形。

○2理解词语,用词语说一句话。

○3文章内容:第一部分(第1-3自然段):毛泽东退学后,坚持自学。

第二部分(第4-7自然段):毛泽东到图书馆争分抢秒地读书。

第三部分(第8-13自然段):毛泽东站在世界地图前的所思所想。

4、指名读课文。

三、学生质疑问难1、学生自读课文,提出疑问。

2、小组交流提问。

3、班内整理提问提纲。

四、课堂小结请同学们总结本节课的收获。

第二课时教学过程一、复习导入1、听写生字词。

2、口述课文内容。

3、回顾上节课整理的提问提纲。

二、合作探究1、学生按提问提纲自学课文,在书中圈点批注,写感悟。

2、小组内交流,推荐代表。

3、班内交流汇报。

(1)毛泽东酷爱学习、读书。

○1抓紧点滴时间。

a.挤出空余时间自学,读了不少的古代小说和宣传时事的小册子。

b.争分抢秒地看,一刻也不肯休息,直到下午六时馆里要关门了才出来。

c.一天中间,只有中午到街上买几个烧饼充饥时,才算是他唯一的休息时间了。

d.从来没有间断过。

○2读书勤奋、刻苦。

a.就伏在阅览室的桌子上聚精会神地读。

b.有时天空飘洒着雨雪,街道上满是泥浆,他穿着单薄的衣服,在雨雪里走来走去。

六年级下册教学设计语文六年级下册第21课我最好的老师教学设计《我最好的老师》课文详细描写了怀特森老师一次出乎意料的教学过程,六年级语文老师在进展这一课的教学时要注意那么问题呢?WTT在此整理了语文六年级下册第21课《我最好的老师》教学设计,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!语文六年级下册第21课《我最好的老师》教学设计1教学内容:学习全文。

教学目的:1.正确读记“编造、破绽、强调、教训、驳倒、论证、权威、糊弄、受益、出人意料、目瞪口呆、饶有兴趣”等词语。

2.读懂课文描写的故事,理解怀特森先生独特的教学方法,体会到一个人具有独立考虑、独立判断和疑心才能的重要性。

3.进一步学习通过详细的事例说明道理的写作方法。

教学重点:正确理解怀特森老师运用与众不同的教学手段来培养学生具有疑心精神的做法。

教学难点:探究怀特森先生使我最好的老师的原因。

教学形式:自主探究教学形式。

教学准备:CAI课件教学过程:一、交流谈话,导入新课。

1、板书课题,学生读题,说一说什么样的老师才称得上最好的老师?(严格要求、关心保护学生、教学方法独特、把学生当成自己孩子的老师是最好的老师......)2、学生答复后小结:每个人心中都有一个好老师的标准,作家大卫、欧文认为谁是他最好的老师呢?板书:怀特森先生3、导入新课:为什么这位老师是作者最好的老师?从哪些地方看出这是一位最好的老师?让我们看看导语给我们提出的要求,画一画。

4、老师导读:这些问题的答案都在课文中,只要大家认真阅读,很快就能从课文中找到答案的。

二、指导自读,初读感知。

1.出示自学提示,指导自学(1)自读课文,把课文读正确,读通顺。

(2)考虑:课文主要讲了一件什么事?“我”最好的老师是一位怎样的老师?2.围绕提示,自读自悟(1)检查生字词:出示词语,读准字音:编造破绽强调教训驳倒论证权威糊弄出人意料侃侃而谈目瞪口呆想方设法坚信不疑饶有兴趣受益终身(2)用自己的话说一说课文讲了一件什么事?(3)说说怀特森先生是怎样的老师?(“他是一个很有个性的人,教学方法独特,常常有出人意料的举动。

人教版六年级下册语文第21课《我最好的老师》教案写教案就不能千篇一律,要发挥每一个老师的聪明才智和创造力,所以老师的教案要结合自己的特点,因材施教,反复阅读,整体感知文章的思想内容,感受怀特森老师具有的坚持不懈、敢于实践、敢于创新的精神。

以下是小编为您整理的人教版六年级下册语文第21课《我最好的老师》教案,供您参考,更多详细内容请点击教案栏目查看。

篇一:我最好的老师教学目标1.学习生字词,能流利有感情地朗读课文。

2.理解文章的主要内容,体会启蒙老师的美好品质。

三、重点·难点·疑点及解决办法教学重点理解启蒙老师的优秀品质,唤起学生对美好的小学生活的回忆。

教学难点理解启蒙老师的优秀品质。

教学步骤(一)揭示课题同学们,课题中的“启蒙”是什么意思?在你六年的小学生活中,给你印象最深的老师是谁?(二)检查预习1.自由读全文,思考文章写了启蒙老师的哪几件事?2.你有哪些不懂的问题,提出来。

3.归纳学生提出的问题:(1)启蒙老师是些怎样的人,为什么让“我”时常心怀感激?(2)为什么老师的许多表扬“我”都淡忘了,而教师的批评和惩戒“我”至今未曾忘记?(3)“从这些宽严之间,同学们也领悟了一些道理。

”我们领悟了什么道理?(4)文章的最后一句话是什么意思?……(三)小组讨论大家提出来的问题可以全都讨论,也可以只讨论你们感兴趣的某些问题。

(四)全班交流讨论结果,教师相机点拨1.你觉得“我”的启蒙老师具有怎样的品质,作者是怎样写出来的?(1)热爱祖国①演讲教师引导:“我们”的演讲是在怎样的情况下进行的?说明了什么?有感情地朗读这一部分。

②宽严之间教师引导:对什么宽?对什么严?从中你体会到了什么?有感情地朗读这一部分。

(2)治学严谨,教育严格①“嗅觉特长”的故事教师引导:你对这件事怎么看?你由此想到了什么?②“写大字”的故事教师引导:老师说“我”时“我”的心情是怎样的?联想一下,老师批评你时你是怎么想的?有感情地朗读这一部分。

2019年(春)六年级语文下册第21课再见了亲人感悟真情教学设计冀教版教学目标:1、认识4个生字,会写8个生字,理解“情谊、崎岖、雪中送炭”等词语的意思。

2、有感情地朗读课文,理解课文内容,理解中朝人民的伟大友谊是用鲜血凝成的,从中受到国际主义的教育。

3、领会并学习作者围绕主题选择典型材料进行表达的方法。

教学重点:有感情地朗读课文,理解课文内容,理解中朝人民的伟大友谊是用鲜血凝成的,从中受到国际主义的教育。

教学难点:领会并学习作者围绕主题选择典型材料进行表达的方法。

教学时间:两课时教学过程:第一课时一、介绍时代背景,导入新课。

二、初读课文,整体感知。

初读要求:◆请大家自由读课文,读准字音,读通句子,遇到生词及难读的句子多读几遍。

◆思考:这篇课文描写了一个怎样的情景?看看文中在这一情景当中都介绍了哪些人物?1、小组内检查初读效果,1号同学负责。

2、教师出示整理的本课生字词和易读错的词语。

2号同学负责,小组内读正确。

3、检查词语是否读正确。

每组3号同学读。

4、在全班中读课文,要求读正确、通顺。

每组4号同学。

5、全班交流初读要求中的二小题,然后指名学生朗读直接体现依依惜别情的段落(4~6)。

三、激情朗读,引发悬念。

1、是啊,分别的时刻令人肝肠寸断,你从这段文字又体会到什么?2、汇报、交流。

3、小结:从刚才的朗读中,老师也深深地体会到志愿军战士不忍心离开朝鲜的亲人,为什么会有这样的情感呢?按常理说,志愿军战士离开祖国,离开家乡长达八年之久,“归心似箭”,志愿军们是多么想回到妻儿身边、白发苍苍的双亲身边。

可是他们却希望──(齐读)列车啊,请开得慢些……4、那么还有什么比亲人的等待还更让人割舍不了,还有什么比祖国的召唤还令人留恋?课文1-3段会让我们明白其中的原因,下节课,我们再细细品味1~3段内容。

四、布置作业。

第二课时一、谈话导入新课。

上节课,我们学习了课文的第二部分,仿佛看到了列车开动时,志愿军战士与朝鲜人民不是亲人胜似亲人的难舍难分的动人场面,到底是一种什么样的情感,牵动着志愿军战士们的心呢?本节课,我们将细细品味课文1~3段。

21 我最好的老师

学习目标:

1、正确、流利、有感情地朗读课文。

2、通过自读自悟理解课文内容,把握课文的主要内容,理解作者为什么认为怀特森先生是最好的老师。

3、认识到不迷信书本、不迷信权威的科学态度,是现代人必备的素质,是追求真理所需的可贵品质。

课前准备:教师查阅、收集关于不迷信书本、不迷信权威的故事、文章。

教学过程:

一、回顾前文,导入新课

在前几篇课文的学习中,我们认识了一位位不怕困难、苦战攻关、善于发现、极具科学精神的科学家。

今天,我们再来认识一位极有个性的科学课老师──怀特森先生。

他是作者心目中最好的老师。

(板书课题)

二、整体感知,初步理解“最好”

1、默读课文,想一想:

①课文讲了一件怎样的事?

②作者为什么说怀特森先生是他“最好的老师”?划出课文的中心句。

(怀特森先生让我还有我的同学明白了一个重要的道理:不迷信书本、也不要不迷信权威。

)

三、读议结合,深刻理解“最好”

1、作者用哪些事实说明怀特森先生是我最好的老师?

2、老师在读这篇课文时,也不禁被怀特森先生独特的教学方法所折服,你喜欢这样的老师吗?

3、怀特森先生的哪些言行给你留下了深刻的印象?(读、划、议)

四、回归整体,加深对科学精神的认识

1、古今中外,善于发现问题并研究问题的人往往不迷信书本、不迷信权威,你知道哪些事例?(二年级学的《画家和小牧童》中敢于给戴嵩指出错误的小牧童;四年级学的《两个铁球同时着地》中敢于挑战权威的伽利略等。

)

2、结合本单元前三篇课文,谈一谈你对科学精神又有了哪些认识?

五、拓展阅读,迁移延伸

1、阅读《嗅苹果》,读后交流自己的体会。

嗅苹果

学生们向苏格拉底请教:怎样才能坚持真理?

笑容可掬的苏格拉底让大家坐下来,随后取出一个苹果。

他用手指捏着,慢慢地从每个同学的座位旁边走过,一边走一边说:“请同学们集中精力,注意嗅一嗅空气中的气味。

”

然后,他回到讲台上,把苹果举起来左右晃了晃,问:“哪位同学闻到了苹果的气味儿?”

有一位同学举手回答:“我闻到了,是香味!”

苏格拉底再次走下讲台,举着苹果,慢慢地从每一个学生的座位旁边走过,边走边叮嘱:“请同学务必集中精力,仔细嗅一嗅空气中的气味。

”

稍停,苏格拉底第三次从讲台走到学生们中间,让每一个学生再嗅一嗅苹果的气味。

经过三次“嗅一嗅”之后,除一个学生外,其他学生都举起了手,都说闻到了苹果的香味。

那位没举手的学生环顾周围看了看,觉得一定是自己错了,于是也随波逐流地赶紧举起了手。

苏格拉底脸上的笑容不见了。

他举起苹果缓缓地说:“非常遗憾,这是一枚假苹果,什么味儿也没有。

”

板书设计:。