北京大学自然辩证法第七讲

- 格式:ppt

- 大小:15.89 MB

- 文档页数:64

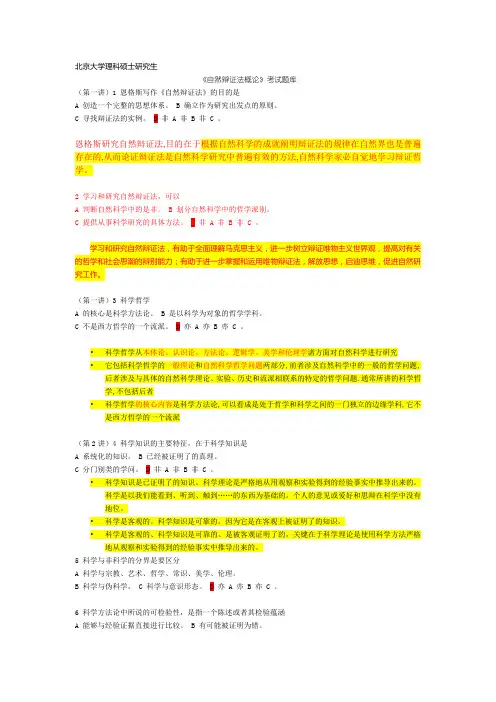

北京大学理科硕士研究生《自然辩证法概论》考试题库(第一讲)1 恩格斯写作《自然辩证法》的目的是A 创造一个完整的思想体系。

B 确立作为研究出发点的原则。

C 寻找辩证法的实例。

D 非 A 非 B 非 C 。

恩格斯研究自然辩证法,目的在于根据自然科学的成就阐明辩证法的规律在自然界也是普遍存在的,从而论证辩证法是自然科学研究中普遍有效的方法,自然科学家必自觉地学习辩证哲学。

2 学习和研究自然辩证法,可以A 判断自然科学中的是非。

B 划分自然科学中的哲学派别。

C 提供从事科学研究的具体方法。

D 非 A 非 B 非 C 。

学习和研究自然辩证法,有助于全面理解马克思主义,进一步树立辩证唯物主义世界观,提高对有关的哲学和社会思潮的辩别能力;有助于进一步掌握和运用唯物辩证法,解放思想,启迪思维,促进自然研究工作。

(第一讲)3 科学哲学A 的核心是科学方法论。

B 是以科学为对象的哲学学科。

C 不是西方哲学的一个流派。

D 亦 A 亦 B 亦 C 。

•科学哲学从本体论、认识论、方法论、逻辑学、美学和伦理学诸方面对自然科学进行研究•它包括科学哲学的一般理论和自然科学哲学问题两部分,前者涉及自然科学中的一般的哲学问题,后者涉及与具体的自然科学理论、实验、历史和流派相联系的特定的哲学问题.通常所讲的科学哲学,不包括后者•科学哲学的核心内容是科学方法论,可以看成是处于哲学和科学之间的一门独立的边缘学科,它不是西方哲学的一个流派(第2讲)4 科学知识的主要特征,在于科学知识是A 系统化的知识。

B 已经被证明了的真理。

C 分门别类的学问。

D 非 A 非 B 非 C 。

•科学知识是已证明了的知识。

科学理论是严格地从用观察和实验得到的经验事实中推导出来的。

科学是以我们能看到、听到、触到……的东西为基础的。

个人的意见或爱好和思辩在科学中没有地位。

•科学是客观的。

科学知识是可靠的。

因为它是在客观上被证明了的知识。

•科学是客观的、科学知识是可靠的、是被客观证明了的,关键在于科学理论是使用科学方法严格地从观察和实验得到的经验事实中推导出来的。

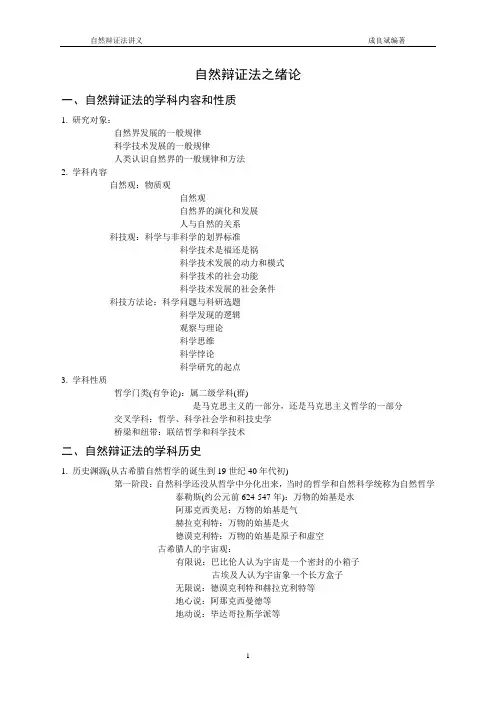

自然辩证法之绪论一、自然辩证法的学科内容和性质1. 研究对象:自然界发展的一般规律科学技术发展的一般规律人类认识自然界的一般规律和方法2. 学科内容自然观:物质观自然观自然界的演化和发展人与自然的关系科技观:科学与非科学的划界标准科学技术是福还是祸科学技术发展的动力和模式科学技术的社会功能科学技术发展的社会条件科技方法论:科学问题与科研选题科学发现的逻辑观察与理论科学思维科学悖论科学研究的起点3. 学科性质哲学门类(有争论):属二级学科(群)是马克思主义的一部分,还是马克思主义哲学的一部分交叉学科:哲学、科学社会学和科技史学桥梁和纽带:联结哲学和科学技术二、自然辩证法的学科历史1. 历史渊源(从古希腊自然哲学的诞生到19世纪40年代初)第一阶段:自然科学还没从哲学中分化出来,当时的哲学和自然科学统称为自然哲学泰勒斯(约公元前624-547年):万物的始基是水阿那克西美尼:万物的始基是气赫拉克利特:万物的始基是火德谟克利特:万物的始基是原子和虚空古希腊人的宇宙观:有限说:巴比伦人认为宇宙是一个密封的小箱子古埃及人认为宇宙象一个长方盒子无限说:德谟克利特和赫拉克利特等地心说:阿那克西曼德等地动说:毕达哥拉斯学派等混沌说:认为宇宙是从一种最原始的混沌中产生出来的古希腊人的自然观:自然界是客观存在的、物质的自然界是统一的(统一于若干具体的物质形态)自然界是运动、变化的一切自然物都是“矛盾物”自然界是普遍联系的、有机的整体第二阶段:自然科学与哲学分道扬镳,与神学分庭抗礼。

观察、实验方法的运用(始于15世纪下半叶)分门别类牛顿力学的发展机械自然观和方法论的形成(哲学与自然科学重新结盟)第三阶段:机械自然观向辩证唯物主义自然观的转变1755年,康德《自然通史和天体理论》1796年,拉普拉斯《宇宙体系论》附录黑格尔(1770-1831)客观唯心主义自然观费尔巴哈(1804-1872)唯物主义自然观19世纪自然科学的重大发现:1830年赖尔的地质学、1831年法拉第的电磁感应定律、巴斯德的微生物学、施莱登(1838)和施旺(1839)的细胞学说、能量守恒与转化定律、1859年达尔文的进化论等。

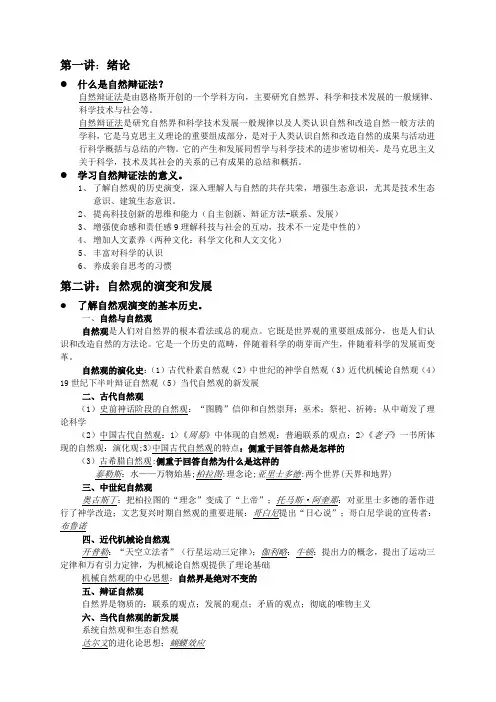

第一讲:绪论●什么是自然辩证法?自然辩证法是由恩格斯开创的一个学科方向,主要研究自然界、科学和技术发展的一般规律、科学技术与社会等。

自然辩证法是研究自然界和科学技术发展一般规律以及人类认识自然和改造自然一般方法的学科,它是马克思主义理论的重要组成部分,是对于人类认识自然和改造自然的成果与活动进行科学概括与总结的产物。

它的产生和发展同哲学与科学技术的进步密切相关,是马克思主义关于科学,技术及其社会的关系的已有成果的总结和概括。

●学习自然辩证法的意义。

1、了解自然观的历史演变,深入理解人与自然的共存共荣,增强生态意识,尤其是技术生态意识、建筑生态意识。

2、提高科技创新的思维和能力(自主创新、辩证方法-联系、发展)3、增强使命感和责任感9理解科技与社会的互动,技术不一定是中性的)4、增加人文素养(两种文化:科学文化和人文文化)5、丰富对科学的认识6、养成亲自思考的习惯第二讲:自然观的演变和发展●了解自然观演变的基本历史。

一、自然与自然观自然观是人们对自然界的根本看法或总的观点。

它既是世界观的重要组成部分,也是人们认识和改造自然的方法论。

它是一个历史的范畴,伴随着科学的萌芽而产生,伴随着科学的发展而变革。

自然观的演化史:(1)古代朴素自然观(2)中世纪的神学自然观(3)近代机械论自然观(4)19世纪下半叶辩证自然观(5)当代自然观的新发展二、古代自然观(1)史前神话阶段的自然观:“图腾”信仰和自然崇拜;巫术;祭祀、祈祷;从中萌发了理论科学(2)中国古代自然观:1>《周易》中体现的自然观:普遍联系的观点;2>《老子》一书所体现的自然观:演化观;3>中国古代自然观的特点:侧重于回答自然是怎样的(3)古希腊自然观:侧重于回答自然为什么是这样的泰勒斯:水——万物始基;柏拉图:理念论;亚里士多德:两个世界(天界和地界)三、中世纪自然观奥古斯丁:把柏拉图的“理念”变成了“上帝”;托马斯·阿奎那:对亚里士多德的著作进行了神学改造;文艺复兴时期自然观的重要进展:哥白尼提出“日心说”;哥白尼学说的宣传者:布鲁诺四、近代机械论自然观开普勒:“天空立法者”(行星运动三定律);伽利略:牛顿:提出力的概念,提出了运动三定律和万有引力定律,为机械论自然观提供了理论基础机械自然观的中心思想:自然界是绝对不变的五、辩证自然观自然界是物质的:联系的观点;发展的观点;矛盾的观点;彻底的唯物主义六、当代自然观的新发展系统自然观和生态自然观达尔文的进化论思想;蝴蝶效应当代新自然观反映了自然界的复杂性、系统性、生成性、非决定性等特点●1、史前时期的自然观主要是(自发唯物主义和朴素辩证法)自然观。

下学期《自然辩证法概论》课复习资料期末考试时间在课程结束后由研究生院安排教室,在统一时间考试。

期末考试成绩占70%,平时成绩占30%。

平时成绩评定依据两次作业质量以及上课考勤情况。

下面是考试复习题。

第一讲:导论讲述自然辩证法的学科性质、主要内容、历史发展以及学习自然辩证法的意义。

思考题:1.什么是自然辩证法?简述自然辩证法的研究对象、基本内容、学科性质。

2.试述自然辩证法对中国现代化建设的意义。

?第二讲:马克思主义自然观第一节:概述马克思主义自然观的形成,即从朴素唯物主义自然观——机械唯物主义自然观——辩证唯物主义自然观。

第二节:概述现代自然观三方面新发展的思想渊源和形成基础,重点讲授系统自然观、人工自然观和生态自然观的内容与意义,分析三者之间的联系,在讲授中要突出强调科学发展观战略思想和生态文明建设的重要意义,在实现中国梦伟大进程中,生态自然观是指导建设美丽中国的基本理念。

思考题:1.什么是自然观? 简述马克思主义辩证唯物主义自然观形成的历史过程及其基本思想和特征。

2.简述系统自然观的基本思想以及自然界系统演化的特点。

3.什么是人工自然?简述人工自然的发展历程和规律。

4.论述生态自然观与生态文明的关系。

第三讲:马克思主义科学观与科学方法论第一节:概述马克思恩格斯科学思想的历史形成,重点讲授马克思、恩格斯科学思想的基本内容、科学的本质与特征、科学发展的基本模式及基本动力。

第二节:概述科学方法论的历史形成、基本立场和基本原则,重点讲授科学研究的一般性方法。

思考题:1.马克思、恩格斯科学思想的基本内容。

2.马克思主义对科学的本质与特征是如何认识的?3.科学发展的基本模式和动力是什么?4.科学方法论的立场与原则。

5.辩证思维方法的特征。

6.创造性思维方法的特征。

第四讲:马克思主义技术观与技术方法论第一节:概述马克思恩格斯技术思想的历史形成,重点讲授马克思、恩格斯技术思想的基本内容、技术本质与特征、技术发展的模式与动力。

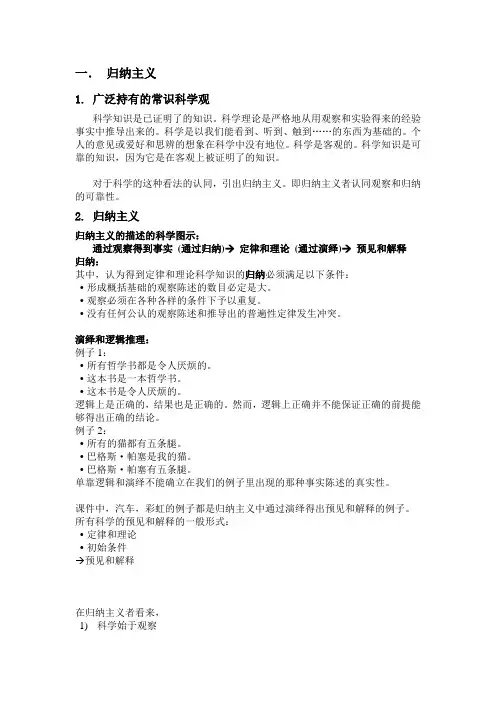

一.归纳主义1. 广泛持有的常识科学观科学知识是已证明了的知识。

科学理论是严格地从用观察和实验得来的经验事实中推导出来的。

科学是以我们能看到、听到、触到……的东西为基础的。

个人的意见或爱好和思辨的想象在科学中没有地位。

科学是客观的。

科学知识是可靠的知识,因为它是在客观上被证明了的知识。

对于科学的这种看法的认同,引出归纳主义。

即归纳主义者认同观察和归纳的可靠性。

2. 归纳主义归纳主义的描述的科学图示:通过观察得到事实(通过归纳)→定律和理论(通过演绎)→预见和解释归纳:其中,认为得到定律和理论科学知识的归纳必须满足以下条件:•形成概括基础的观察陈述的数目必定是大。

•观察必须在各种各样的条件下予以重复。

•没有任何公认的观察陈述和推导出的普遍性定律发生冲突。

演绎和逻辑推理:例子1:•所有哲学书都是令人厌烦的。

•这本书是一本哲学书。

•这本书是令人厌烦的。

逻辑上是正确的,结果也是正确的。

然而,逻辑上正确并不能保证正确的前提能够得出正确的结论。

例子2:•所有的猫都有五条腿。

•巴格斯·帕塞是我的猫。

•巴格斯·帕塞有五条腿。

单靠逻辑和演绎不能确立在我们的例子里出现的那种事实陈述的真实性。

课件中,汽车,彩虹的例子都是归纳主义中通过演绎得出预见和解释的例子。

所有科学的预见和解释的一般形式:•定律和理论•初始条件→预见和解释在归纳主义者看来,1)科学始于观察2)观察提供科学知识能够赖以确立的可靠基础3)而科学知识是用归纳法从观察陈述中推导出来的归纳主义的困难为:1)不能证明科学原理从观察中归纳出来第一.归纳原理可以表述为:“如果大量的A在各种各样条件下被观察到,而且如果所有这些被观察到的A都无例外地具有B性质,那么,所有A 都有B性质。

”然而我们无法进行逻辑论证。

火鸡的例子。

第二, 经验论证无效,即无法用归纳原理来证明归纳原理。

第三,如何确定“大量”的标准。

第四,向概率退却不可能。

2)观察不能提供可靠的基础3)科学并非始于观察而是始于问题。

自然辩证法讲义邓周平序言本课程讲义的核心是科学技术哲学,包括它的方法论、思想内容、科学技术与文化、宗教、社会各个方面的联系等,尤其是科学的运行制度。

本讲义的教学目标是:第一,对科学技术的哲学思想,特别是马克思主义的视角,有比较准确的把握;第二,对科学与技术思想史有一个比较系统的了解;第三,对科学和技术与社会其他部分之间的关系有一个清晰而正确的认识;第四,对科学与技术本身的社会运行制度有一个较为清晰而正确的认识;第五,通过本课程的学习,学生能够认识到哲学、文化、艺术等方面的思想,对于从事科学与技术工作是非常重要的并且具有一定的启发作用。

故而,本课程最根本的教学目标是提高学生的心智能力,包括人文与科学两个方面的智慧水平,以便为他们走向社会打下一个坚实的基础。

关于本课程的学习方法,希望学生以一个比较宽广的中西方文化乃至世界文明的视野来看待和理解科学技术是如何内生于人类文明和文化的土壤之中。

学习本课程的最好方法是从人类文明和文化的角度去理解当代科学与技术的发展历程。

本讲义分三个部分:本体论、认识方法论和科学技术的社会关系。

本体论主要探讨物质论、实在论及本体论在科学理论研究中的地位和作用。

马克思主义哲学的物质论在今天遭遇哪些困难?在西方科学理论中,本体论处于何种地位。

认识论主要探讨在科学中的认识方法。

休谟的归纳问题,康德对休谟归纳问题的处理,波普尔的处理方式,科学假设、科学推理、直觉、科学理论与科学中的价值冲突等等。

科学的社会功能主要探讨科学技术对社会的作用、科学技术的伦理问题、科学与人文的关系和科学内部共同体的相关问题——主要谈科学的运行机制方面的问题。

内容简介绪论:第一节、自然辩证法的研究对象、研究内容和基本性质第二节,自然辩证法的创立与发展第一章:物质与实在第一节、物质第二节、实在与世界第二章物质世界的演化第一节、星系演化第二节,自然界演化的不可逆性、自组织与复杂性第三章,人与自然的关系第一节,人类中心主义的谬误第二节,生态自然观第三节、走可持续发展道路第四章.科学认识与科学理论第一节.科学问题与科学事实第二节.科学假说与科学理论第五章系统认识方法第一节系统方法第二节系统认识论第六章科学理论的评价与检验第一节科学理论的逻辑评价第二节科学理论的实践检验第七章科学发展的模式第一节累积式发展观第二节否证式发展观第三节社会历史发展观第八章科学技术的社会组织第一节科学的社会组织制度第二节科学的社会机制第三节技术的社会组织形态第四节技术运行的社会机制第九章科学伦理与技术伦理第一节科学规范与科学伦理第二节技术规范与技术伦理第十章科学与人文宗教的关系第一节科学与人文的关系第二节科学与宗教的关系第十一章科学技术和中国现代化第一节科学技术现代化是中国现代化的关键第二节现代科学技术革命与中国发展道路第三节中国发展科学技术的战略选择第十二章船舶科学理论与船舶技术思想第一节船舶科学理论史第二节世界船舶技术思想第三节中国船舶技术理论与实践绪论自然辩证法主要是由恩格斯创立的,是马克思主义哲学的重要组成部分。

自然辩证法笔记概况第一讲、《自然辩证法》导论第二讲、科学认识论和方法论第三讲、科学发展的历程第四讲、科学的社会学特征第五讲、中国近现代科技发展史第六讲、中国科学启蒙的基本特征及社会文化后果第七讲、中国科技政策中的选择和平衡问题第八讲、中国国家技术创新体系分析练习1. 科学知识是A完全客观的B包含个人意见的C没有主观成份的D非A非B非C选B2. 根据科学作出的判断A 都是正确的B 都是错误的C 对错各半D 不一定正确选D3. 如果不管事物如何变化都永远驳不倒某一个理论,那么这个理论A 就是真理B 就是诡辩C 非A非BD 亦A亦B选C4.古代没有A科学B科学要素C完整意义上的科学 D 亦A亦B亦C选C5. 阿基米德A 只擅长于理论B 只擅长于试验C 是历史上伟大的数学家D 非A非B非C选C6. 最早认识到现代文化的根本在于“科学”和“民主”的中国人是A 李大钊B陈独秀 C 毛泽东 D 严复D7. 如果将中国近现代科技发展划分为启蒙期、体制形成期、现代发展期三个阶段,你觉得现代发展期开始于A 1842年B 1919年C 1949年D 1956年8. 基础研究耗资巨大,因此A 必然会有巨大的经济回报B 其成果可以出卖以赎回投资C 所获得的一般都是重大成果D 非A非B非C9. 技术创新中,生产要素的新组合形式不包括A 产品创新B 工艺创新C 组织创新D 环境创新第一讲、《自然辩证法》导论内容介绍1. 《自然辩证法》这部著作1.1恩格斯《自然辩证法》的写作与出版马恩重视自然科学.马克思:“自然科学是一切知识的基础”;恩格斯:马克思“把科学首先看成是历史的有力的杠杆,看成是最高意义上的革命力量.”马恩分工.马克思研究资本主义经济,作《资本论》;恩格斯研究军事科学和自然科学基础理论,创建自然辩证法写作.1873-86年, 其中包括1876-78两年写《反杜林论》、1883年后整理马克思《资本论》等工作的耽误,1886-95则完全停止.因而未完成《自然辩证法》,只留下181篇相关论文、札记等出版.恩格斯逝世30年后,根据这181篇稿件编辑的《自然辩证法》第一次在苏联出版1.2恩格斯对自然辩证法的研究上理科中学,数学和物理学学得不错,但没念完高中1842年开始长期生活在当时世界工业和科学中心的英国,很快形成自然科学是生产力思想,指出“科学又日益使自然力服从于人类”、“科学和哲学结合的结果就是唯物主义(牛顿的学说和洛克的学说同样是唯物主义所依据的前提)、启蒙时代和法国的政治革命.科学和实践结合的结果就是英国的社会革命”1850年代,研究生物学和其他学科的历史,发现细胞学说、能量转化定律、进化论、胚胎发育理论等,处处显示出自然界的辩证性质1863结识化学家肖莱马,成为他自然辩证法的科学顾问1873写第一篇<自然辩证法>手稿,随后10多年写成181篇恩格斯逝世后不久,德国社会民主党中央委托党员、物理学家列奥·阿龙斯(Martin Leo Arons,1860—1919) 去研究马克思和恩格斯关于自然科学和数学的遗稿是否可以发表阿龙斯手稿后认为内容太陈旧,“完全不能发表”1924年爱因斯坦的意见:“爱德华·伯恩斯坦先生把恩格斯的一部关于自然科学内容的手稿交给我,托付我发表意见,看这部手稿是否应该付印.我的意见如下:要是这部手稿出自一位并非作为一个历史人物而引人注意的作者,那末我就不会建议把它付印,因为不论从当代物理学的观点来看,还是从物理学史方面来说,这部手稿的内容都没有特殊的趣味.可是,我可以这样设想:如果考虑到这部著作对于阐明恩格斯的思想的意义是一个有趣的文献,那是可以出版的.”1.3恩格斯研究自然辩证法的目的恩格斯研究自然辩证法,目的在于根据自然科学的成就阐明辩证法的规律在自然界也是普遍存在的,从而论证辩法是自然科学研究中普遍有效的方法,自然科学家必自觉地学习辩证哲学没有证据说明恩格斯研究自然辩证法是想要创立一门学科——相反,恩格斯反对当时在德国流行的创造完整(当然也就只能是形而上的)“体系”的做法,说那是一种幼稚病。

自然辩证法

内容设置

⏹第一部分、自然界的辩证法:自然界运动、变化、发展的一般特征。

⏹第二部分、科学哲学:科学认识论与方法论。

⏹第三部分、科学史:科学发展的历史进程。

⏹第四部分、科学社会学:科学的社会运行。

⏹第五部分、科学进入中国:西方科学进入中国的历史过程和社会文化涵义。

⏹第六部分、当代中国科学:中国科技政策与技术创新。

授课计划

⏹第一讲、《自然辩证法》导论

⏹第二讲、科学认识论和方法论

⏹第三讲、科学发展的历程

⏹第四讲、科学的社会学特征

⏹第五讲、中国近现代科技发展史

⏹第六讲、中国科学启蒙的基本特征及社会文化后果

⏹第七讲、中国科技政策中的选择和平衡问题

⏹第八讲、中国国家技术创新体系分析。

研究生自然辩证法课堂笔记研究生学位课《自然辩证法》课堂笔记第一讲绪论学习重点:自然辨证法的性质、研究对象和内容。

一、1、性质:是马克思主义理论的重要组成部分。

2、学科地位:是从具体科学技术认识上升到马克思主义哲学的中间环节,是联接马克思主义与科学技术的纽带。

二、1、研究对象:生产力——人与自然的关系(自然辨证法的主题)生产关系——人与人的关系(历史唯物主义的主题)人与自然的关系:认识(自然界是怎样发展的?人与自然界的关系是怎样的?)、改造(人类是怎样认识和改造自然界的?——)、保护(人类运用什么方法认识和改造自然界?)。

自然辩证法是以科学技术为中介和手段,对人与自然、社会的相互关系的概括、总结。

人与自然是一种对象性关系:作为主体的人与作为客体的自然之间是相互制约、相互作用、相互依存的。

人是自然界的一部分。

作为人的实践对象的那部分自然界也由于人的活动而改变了面貌。

人与自然的对象性关系主要表现为实践关系。

作为主体的人能动的探索和改造作为客体的自然界。

作为主体的人必然受到客体的制约;人依赖于自然。

2、内容自然辩证法是马克思主义的重要组成部分,其研究对象与研究范围涉及如下领域:自然界——科学——技术——社会。

与之相适应,自然辩证法的内容是:自然观——科学观与科学方法论——技术观与技术方法论——科学技术与社会。

3、学科特点自然辩证法是一门自然科学、社会科学与思维科学相交叉的哲学性质的马克思主义理论学科。

自然辩证法具有综合性、交叉性和反思性的特点。

三、1、自然辩证法是哲学性质的交叉学科,它从自然向社会科学与思维科学渗透,视野广阔,富有启发性。

2、自然辩证法是培育有深厚理论基础、有战略眼光、具备文理综合素质的高级人才的必修课。

第二讲古代自然科学和朴素辩证法的自然观自然观是人们对自然界的根本观点。

自然观的形成和发展同自然科学的萌芽、产生与发展有密切的关系。

学习重点:1、古希腊自然哲学的主要问题。

2、古代朴素辩证法自然观的基本特点。