第二节 分工、货币理论、价值理论

一、分工理论 *把劳动生产力的提高看作分工的结果。 “劳动生产力上最大的增进,以及运用

劳动时所表现的更大的熟练,技巧和 判断力,似乎都是分工的结果。”

并论述分工提高劳动生产力的 原因。

“有了分工,同数劳动者就能完成比过 去多得多的工作量,其原因有三:第一,劳 动者的技巧因业专而日进;第二,由一种工 作转到另一种工作,通常须损失不少时间, 有了分工,就可以免除这些损失;第三,许 多简化劳动和缩减劳动的机器的发明,使一 个人能够做许多人的工作。”

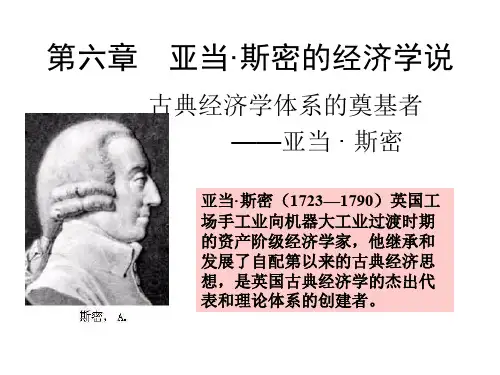

在经济学史上,“斯密被授予‘创立者' 的称号,而他以前的经济学家则成了 所谓‘前驱者',但如果抽去这些前 驱者的思想,是否还能剩下斯密的思 想,是值得怀疑的”。

——熊彼特《经济分析史》

亚当斯密的二重方法与二重任务:

《国富论》中归纳法与演绎法并存。 斯密方法的固有矛盾,“一种是深入研究资产 阶级制度的内在联系,可以说是深入研究资产阶 级制度的生理学,另一种则只是把社会生活过程 中外部表现出来的东西,按照它表现出来的样子 加以描写,分类,叙述并归入简单概括的概念规定 之中。这两种理解方法在斯密的著作中不仅安然 并存,而且相互交错,不断自相矛盾。”马克思 任务的二重性:一方面试图研究资产阶级社会 的内部生理学;另一方面试图描写这个社会外部 现象又要为其寻找理性概念。

1740年17岁时,格拉斯大学决定将斯内尔 奖学金授予斯密,资助他去贵族的牛津大 学深造。

1748-1751年,斯密于牛津大学毕业后,到爱丁 堡大学任教。

1751-1764年,斯密在格拉斯哥大学 任教授。 1759年,《道德情操论》出版,斯密成为 英国一流学者。

1764年,他辞去教授职务,担任年青的贝 克莱公爵的私人教师,陪同公爵去欧洲旅行。