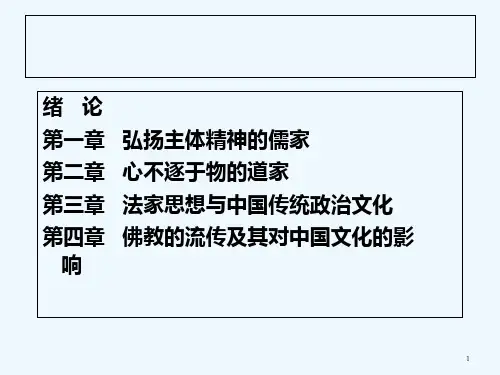

中国思想史讲义

- 格式:ppt

- 大小:2.62 MB

- 文档页数:106

中国社会思想史讲义一、社会思想的基本内涵1、含义社会思想是人们在社会生产和生活实践中所形成的关于社会生活、社会问题、社会模式的观念、构想或理论。

2、解析(1)社会思想来源于社会生产与生活实践。

(2)“社会”是具体的我们生活的世界。

在这个世界中,我们不断作出自我选择,但无时无刻不受各种社会力量的影响。

(3)社会生活主要是群体生活,群体生活则面临如何构建、运行与管理的问题。

在运行过程中会出现障碍性问题,则需要相应解决方案乃至理想的社会模式。

二、社会思想史的定义与范围定义:中国社会思想史就是研究历代中国人在社会生产和生活实践中所形成的关于社会生活、社会问题、社会模式的观念、构想或理论的内在历史过程及其特点与规律的社会学基础理论学科。

研究范围:官方、士林、民间;大传统、小传统。

三、中国社会思想史研究的意义中国社会思想史是社会学的重要分支学科之一;中国古代社会思想构成为中国社会学的重要源头之一;中国社会思想史构成为中国社会学的一个基本特色;研究中国社会思想史是社会学中国化的必要渠道;学习中国社会思想史是提升学习者素质的必要条件。

第二章先秦社会思想.中国历史上首次大的民族混合与文化融合;王官之学逐步下移,私学由此产生.九家十派产生;“道术将为天下裂”。

第一节老子三、“无为而治”的治国策略背景:大道的自然秩序对人类社会具有绝对的支配权,人类只能顺应而不能违背,在上者“处无为之事,行不言之教。

”1、“以百姓心为心”;“民之饥,以其上食税之多”;“民之难治,以其上之有为”;统治者“去甚、去奢、去泰。

”2、弃智以制欲,挥斥社会规范;“圣人为腹不为目”;“虚其心,实其腹,弱其智,强其骨”;“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。

”3、“上德无为而无以为”(有本作“无不为”)“治大国,若烹小鲜”; “功成事遂,百姓皆谓,我自然。

”四、“不敢为先”的处世模式1、柔弱谦下的交往原则与世俗相反的知雄守雌观点;“老聃贵柔”;人生处世的“三宝”;对我们现代生活的意义.2、“功成身退”的保身原则“持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保;金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎;功成身退,天之道也。

中国思想史讲义纲要金观涛第一讲导论:中国思想史研究的内容、方法和意义1.1为什么要研究思想史A,用科学方法可以理解历史吗?我们都知道,为了研究中国的现在,我们必须知道过去。

通过考据,通过尽量完整的社会资料,就是说通过尽量科学的社会科学方法,我们能够知道历史真相吗?今天我们的考据是十分地盛行的:从古代的文物发掘,到整个清代的考据,很多的细节都是挖出来的。

只要我们对过去的事情的考据越来越细,对图画以及过去的事情知道的越来越详密,我们就真的能够了解过去的历史吗?回答是绝对的,单凭这个我们是不可能了解历史的。

为什么?因为历史是人的行动,而人的社会行为有一个最重要的特点:它是有价值的行动。

人的任何行为与行动都是观念的产物。

其实这个问题很简单,我们都知道,历史上任何一个社会事件的发生,都是人有价值取向的。

我的观念回达到一个目的,在观念知道它的时候。

但是我们知道,在历史的记载中间,观念是最容易被遗忘的。

思想史正是研究历史上发生过的观念的研究,观念跟历史上发生过的事件的互动研究。

社会行动动机结构最容易被遣忘。

举个大家都熟悉的打球的例子,假如在五百年之后,这一体育项目随着时代的变迁不再盛行。

我们依靠观看DVD来了解它。

问题是,假如我们的DVD出现了一点微小的故障,荧幕上的篮球消失在我们的消失了。

那么,二十五世纪的史学家将会如何看待这群人的行动呢?他们在跳跃?抑或都发了疯?可以说,篮球是贯穿于整个打篮球这一社会行动的核心。

所有的社会行动与人的行为都是围绕着这个求来展开的.由于篮球将每一个人的个人行动均转化为了社会行动,为了这个篮球因而制定了一系列打求的规则。

假设我们看不见球,那么光凭看DVD难道我们就知道他们在干什么吗?我们是不可能知道的。

在整个历史研究的过程当中,我们对于制度与文字的研究,对经济现象的研究,以及各种文物的考据,结合我们所讲的比喻,我们看到的都不是那个篮球。

我们研究的并不是打篮球运动中的哪个球,也不是研究运动员穿的什么衣服,而是围绕着篮球所运行的规则。

中国思想史(下)讲课提纲第一讲宋明理学第一节、关于理学一、理学发生之原由恩格斯认为,任何一种社会思潮的产生,必定有三个前提条件:一是已有的思想材料。

任何思想不可能凭空产生它必定依据已有的思想成果,通过吸收前人的思想成果,加以创造性地发挥。

二是特定的时代背景。

如果说传统是新思想产生的源泉,那么社会现实便是土壤。

一种新的社会思潮总是以满足特定的时代需要为前提条件的。

三是思想自身发展的内在逻辑。

即是说思想的发展有自身的规律。

因此,理学发生之原由也应着眼于三个方面来考虑。

1、理学对佛、道思想的吸收——理学之主干无疑是儒家伦理哲学和政治学说。

他们对儒学的发挥,主要是对儒学的思想形态的创造性的转换,即对“性命之理”的展示以及认识此“理”的修养方法的发挥。

而这两方面却是从佛、道二家那里吸取了养料,附会儒家经典并加以改造的结果。

可以说理学家在“援佛入儒”、“援道入儒”方面做了大量的工作。

2、理学兴起于北宋初年,这就必须深入分析当时的社会状况。

理学产生的客观物质条件也是其内在根源。

应以宋代中国社会经济结构、政治制度领域内的巨大变化以及导致这些变化的原由为线索。

这并不是什么“经济决定论”,就思想史的研究而言,一项主要任务要对一种时代思潮与社会的互动过程作出合历史事实的阐释,而这种历史的阐释又必须以历史事实的了解为基本前提。

3、汉唐以来,佛、道二教大盛,对儒学构成了严重的挑战,儒学衰微。

儒学在迎接外在的思想挑战的同时,又创造性地予以回应。

宋代以前的中国哲学,道家、玄学和佛教哲学均有本体论的思想。

其中,道家与玄学提出道本论思想,佛家提出心、性本体论和理本论思想,然而居中国思想文化主导地位的儒家在宋代以前却少有提出系统的本体论思想,儒家经学对具有至高无上地位的儒家经典的诠释,还停留在以训诂考释注疏为主的阶段,儒家政治伦理学说缺乏本体论的哲学依据,难以与道、玄、佛思想相抗衡,以至动摇了儒家文化的主导地位,产生理论危机和社会危机。

院系:英语学院翻译系学号:15010155姓名:蒋晟第一讲先秦诸子及中华文化的超越突破导言:中国文化的精神中国文化历史的核心:第一,中国文化以道德为终极关怀,追求道德完善是人生的终极意义。

第二,中国人对道德内容的理解主要以儒学为基础,儒家思想是以家庭伦理为中心的道德哲学,即儒家思想是中国文化大传统的主流。

第三,两千年来,儒家道德是中国政治、社会制度的正当性根据和社会秩序的基石。

1.1 道德是中国传统社会的政治制度和社会秩序的正当性基础道德是什么?何为正当性?对事情正当与否的看法,中国文化历史和西方并不一样,区别就在于正当性的基础不同,在中国是道德,在西方是法律。

区别道德和法律的关键是:在判别对与不对时,法律背后的根据是正义,道德背后的根据是善。

正义这个价值,个人仅凭内心感悟是无法把握的,一定要借助外在的判别准则才能了解。

道德背后的价值是善,善是好的普遍化。

道德价值内在判据是普遍化的。

第一,道德具有可欲性;第二,道德可以普遍化,即具有规范性。

孔子最早奠定了中国文化历史的根本性原则,即以道德作为政治制度和社会秩序正当性的最后根据。

孔子推崇周礼并把礼看做道德之源及规范,从此,道德不仅是政治和社会制度的正当性基础,也是判断每个人言行对错的标准,从而塑造了至今为止依然牢不可破的中国文化历史大传统。

以家庭、家族为中心的等级秩序的道德化儒家本质就是家庭伦理,父子关系、兄弟关系极其泛化,最重要的是孔子所说的“直”,强调符合等级秩序的行为规范即“理分”才是道德的。

在中国人看来,道德体现在由血缘关系亲疏所规定的一套伦常等级秩序和制度中,它是所有事情的正当性基础。

这样一套秩序的理念基础,是由孔子奠定的。

孔子把周礼提升到道德之源的高度,从而完成了中国文化的超越突破,影响了此后中华文明的基本面貌和走向。

孔子开创了中国历史文化的全新方向,因此具有划时代的重要性。

以道德为终极关怀终极关怀是人们企图超越个体有限生命的永恒精神追求。

中国社会思想史讲义中国自古以来就有悠久的社会思想史,涵盖了众多思想家们的智慧与见解。

本文将从古代的儒家思想、道家思想、法家思想,到近现代的马克思主义思想等方面,介绍中国社会思想史的演变和重要思想家的观点。

一、儒家思想儒家思想是中国历史上最具影响力的一种思想体系,核心价值观是孔子的仁、义、礼、智和忠恕。

他们强调家庭道德伦理和君主与臣民之间的关系。

孔子主张“君子务本,本立而道生”,提出了“中庸之道”。

孟子是儒家思想的代表人物之一,他提出了天性善良的观点,主张“养浩然之气”,并强调了君主应该为民众谋福利的理念。

二、道家思想道家思想是中国文化的重要组成部分,道家强调“无为而治”,主张顺应自然,追求内在的自我和谐。

老子是道家思想的创始人,他提出了“道可道,非常道”和“名可名,非常名”的观点。

庄子是道家思想的重要代表,他以幽默而深刻的寓言形式,表达了个人的解脱和内心的自由。

三、法家思想法家思想起源于战国时期,以法律与行政管理为核心,强调严格的法制和权威统治,提倡法制社会的建立。

李斯和韩非是法家的主要代表人物,他们主张强力的国家中央集权和严酷的法律制度。

四、墨家思想墨家思想注重实践和实用主义,他们关注社会的公平和人民的幸福。

墨子是墨家思想的创始人,主张兼爱、非攻、尚同等观点,他提出了“以德服人”的理念,反对战争和暴力。

五、佛教思想佛教起源于印度,传入中国后深受人们的喜爱和尊敬。

佛教教导人们超越苦难与欲望,追求内心的平静与安宁。

三论宗、涅槃宗、华严宗等是佛教在中国的主要宗派。

六、近现代马克思主义思想马克思主义思想是近现代中国社会思想史的重要组成部分,马克思主义在中国的传播与发展起到了重要的作用。

马克思主义强调阶级斗争和社会主义革命,提出了无产阶级专政和社会主义建设的理论。

七、中国特色社会主义思想中国特色社会主义思想是以习近平同志为核心的党中央集体智慧的结晶,是对马克思主义中国化的新发展。

中国特色社会主义思想强调中国特色、社会主义、中国人民、中国梦等概念,提出了全面建设社会主义现代化国家的目标。

中國思想史第二講中華民族源流一、中華民族的發展:(一)、民族來源1、歷史從那裡開始,思想也是從那裡開始;即是歷史的開始,就是思想的開始。

2、我國各民族的遠祖出現在中國領域內有三百萬年左右的歷史。

3、北京人於民國十八年十二月發現在北平附近周口店龍骨山上,距今七十萬至二十二萬年,為目前發現最早中國人骨骸較為完整者。

4、山頂洞人亦發現於北平附近周口店龍骨山上,距今二萬五千年左右。

(二)、歷史傳說1、三皇燧人氏、伏羲氏、神農氏(據東漢應劭《風俗通義》引《春秋緯運斗樞》)2、五帝黃帝(西元前二六七四年,距今四六七五年)、顓頊、帝嚳、堯、舜等。

3、黃帝代表的意義(1)、黃帝本相是生殖之神是女性之神,當是母權社會的產物。

(2)、西周的黃帝是天神是協助天帝主管人間事務的大神。

(3)、春秋中期之前後的黃帝是祖先神春秋中期前後,黃帝為某些古國的祖先神。

(4)、黃帝的定型是中華民族的祖先黃帝是姬姓及華夏各族的共同祖先,首見於晉大夫司空季子之口(《國語‧晉語四》),後世研究者皆引証此說,尤以司馬遷《史記‧五帝本紀》引入,成為定論。

(三)、我國信史1、《史記》記載是周定公和召穆公共和元年(西元前八四一年),是我國正史記載第一年。

2、發現甲骨文後,我國的信史上推至殷商(西元前一七五一──一一一二年)。

3、最近在河南省偃師縣二里村發現夏文化,使我國信史再上推四百三十二年(西元前二一八三──一七五二年)。

4、先秦年代(1)、夏朝西元前二一八三──一七五二年,共四三二年。

(2)、商朝西元前一七五一──一一一二年,共六四0年。

(3)、周朝西元前一一一一──二五六年,共八五六年。

A、西周西元前一一一一──七七一年,共三四一年。

B、東周西元前七七0──二五六年,共五一五年。

(A)、春秋時期周平王四九年(魯隱公元年)至周敬王三九年(魯哀公十四年)(西元前七二二──四八一年),共二四二年。

(B)、戰國前期周敬王四0年至周威烈王二三年(西元前四八0──四0一年),共七八年。

中国政治思想史讲义导论中国政治思想史的基本特点一、政治与伦理相结合。

二、政治与哲学相结合。

三、强调人文主义中国政治思想史的发展线索一、思想形成期:先秦时期二、思想发展期:秦汉隋唐时期三、思想完善期:宋明时期四、思想反思期:明末清初时期五、思想转型期:步入近代社会时期六、思想变革期:旧民主主义革命时期第一章商代、西周时期的政治思想⏹第一节商代西周社会的政治特点●商代西周时期社会政治制度的主体是君主专制制度在早期国家形成以后,父系氏族公社时期家长的绝对权力演变为君主权力,由于这一原因中国早期国家走上了君主专制的道路。

●商代西周时期,血缘关系依然起着维系国家的纽带的作用,特别是到了西周时期,形成了一套以嫡长子继承制为基本内容的制度,在西周初期,宗法制度对于社会秩序的安定起了一定的作用。

●在中央与地方之间的关系,商王朝控制着当时国家的中心地带。

●在土地占有形态上,商代西周实行土地公有制度。

第二节商代的王权至上思想一、祖先崇拜的观念☐商代王权至上的思想,渊源于父系氏族公社时期的祖先崇拜的观念。

商代的祖先崇拜有着较为明显的政治特征。

从现有的甲骨文材料来看,还没有被统治的平民祭祀祖先的记载,这说明现实社会的政治等级决定了祖先的等级,在血缘关系的纽结下发展起来的祖先崇拜,已经与社会政治结合起来,成为统治阶级实现其政治统治的重要手段。

二、由祖先崇拜发展起来的王权至上观念☐在君主与国家的关系上,人们已经萌发了君主是国家最高统治者,国家是君主的私有物的观念。

《尚书·盘庚》三篇载盘庚向百姓、贵族训话时自称”予一人”,在实际上,是一种把君主置于民众之上的观念。

在解释君主权力的至上性时,盘庚把君主权力的来源一方面归之于天,另一方面归之先公先王。

由于君主权力是至高无上的,所以臣民必须无条件地服从君主的意志。

☐商代王权至上的思想,是君主专制制度发展的必然结果,这种思想对于中国古代政治思想的发展有着十分重要的影响。

第三节周公明德慎罚、敬天保民的政治思想•一、天命不常•即上天授命是不固定的,并不永远地保佑某一个人或某一个王朝•二、天命与人事相统一,从民情中知天命•(一)天命是可知的•(二)天命与民情是一体的,只有通过民情才能洞悉上天的意志•周公说:“天畏棐枕,民情大可见。

第一章社会思想史得定义与研究方法第一节学习中国社会思想史得意义第二节前人“社会思想”定义简介第三节本书得社会思想定义及其研究范围第四节中国社会思想史得研究方法第二章中国社会思想史得历史、现状及相关问题第一节中国社会思想史研究得历史与现状第二节中国社会思想史研究中得相关问题一、关于“社会思想”定义(无确定得):(1)社会思想就是人们在社会生产与社会实践中形成得关于社会生活、社会问题、社会模式得观念、构想或理论,属理论社会学得范畴(王处辉)(2)每一个时代都有它得社会思想,而且就是针对当时得社会问题所提出得(郭真)二、研究中国社会思想史得缘由及意义1、社会学本土化研究得需要:我们在建立中国得社会学学科时应当依据当地社会生活得深入调查与紧密观察,发掘具有中国文化特质得概念与命题,这有赖于我们挖掘中国社会思想史得中国性,反对中国社会思想史得洋装化,不能拿西方得概念来硬套中国得史料,以牺牲中国史实得完整性来附会西方概念得解释性,这对于我们理解曾经得生活与解决当下得问题就是毫无意义得。

在本土化研究中包含:(1)现实得问题——理论前提(2)即有得理论——洋为中用(3)传统得根基——古为今用2、研究中国现实问题得需要虽然社会学关注“转型”与“变迁”,但我们在关注社会变动得同时,还就是要意识到“不变”得一面,将古代文明积淀得智慧提升到社会研究得方法论高度,其价值不仅仅在于延长了分析问题得时间深度,而且还可以补西方实证方法之不足,正如费孝通所言,在运用社会学来研究“我”、“心”这类概念得时候,原来实证性得、假设—检验模式得研究方法还能不能奏效?(田毅鹏,2005)3、“位育”文化得需要“致中与,天地位焉,万物育焉”费孝通先生认为,中国得人与自然,人与人,我与我,心与心等概念,很多都就是我们社会学至今还难以研究得东西,但这些因素常常就是我们真正理解中国社会得关键,也蕴含着建立一个美好得、优质得现代社会得人文价值。

社会学得研究应该达到这个层次,不达到这个层次不就是一个成熟得社会学。

导言[教学内容]一、中国思想史的对象、范围及意义1、对象:思想史是理论化的人类社会思想意识的发展史。

历史学中的专门史,研究中国思想产生、发展及其规律的学科。

2、范围:中国历史上的政治思想、经济思想、哲学思想、科学思想、法律思想、军事思想等等,都是中国思想史的研究范围。

3、意义:两方面的作用,一方面是社会作用,另一方面是理论思维的作用。

(提高理论思维;是中国传统文化的重要方面,对认识国情不可或缺;批判、继承中国思想遗产,为现实服务)二、中国思想史的特点及阶段划分1、特点:(P4-5)(1)重伦理思想和政治思想(2)重辨证思维(3)重天人合一的思维方式2、阶段划分:先秦时期:夏、商、西周(宗教);春秋、战国(诸子)两汉时期(经学)魏晋南北朝时期(玄学)隋唐时期(佛学)宋明时期(理学)清代(实学和朴学)近代时期(西学东渐)三、中国思想史与相关学科的关系:中国思想史与中国哲学史、中国文化史、中国学术史的关系;中国思想史与其他学科的关系四、学习要求及方法1、将思想史学习研究与社会史的学习研究相结合,注意历史与逻辑的统一。

2、注意社会思潮的研究,思潮是一个历史时期思想领域内的主要倾向,中国思想史的思潮是接连不断涌现的,如夏人尊命、殷人尊神、周人尊德、春秋子学、战国百家争鸣、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、乾嘉汉学、近代新学。

3、自然科学的发展推动了中国古代理论思想的发展,古代的理论思维是综合各种科学成果的科学抽象,所以要结合科学技术史学习研究中国思想史。

4、各个思想学派的兴衰变化,学派间的相互辩论和承袭融合,前代思想家对于后世的影响,以及后代思想家对于前代的继承和发展,都是思想史中的重要内容。

5、加强对于各种思想学派和代表人物的主要观点的理解,实事求是地进行分析。

[教学内容的深化和拓宽]了解《中国思想史》研究的历史与现状思想史的研究已有2000多年的历史,出现了《庄子、天下》、《荀子、非十二子》、《韩非子、显学》、《史记·论六家之要指》、《伊洛渊源录》、《宋元学案》、《明儒学案》、《理学宗传》、《近思录》、《性理大全》等论著和资料汇编。