人际关系基础理论

- 格式:pdf

- 大小:4.01 MB

- 文档页数:33

人际关系理论梅奥(George Elton Mayo)人际关系理论的创始人,是行为科学理论阶段(20世纪30年代到60年代)中各种层出不穷的理论研究的奠基之人,原籍澳大利亚,后来移居美国,美国行为科学家,美国艺术与科学院院士,进行了著名的霍桑试验,主要代表著作有《组织中的人》和《管理和士气》。

梅奥的人际关系理论的重要贡献主要有两个方面:一是发现了霍桑效应,即一切由“受注意了”引起的效应;二是创立了人际关系学说。

人际关系学说总述霍桑试验的研究结果否定了传统管理理论的对于人的假设,表明了工人不是被动的,孤立的个体,他们的行为不仅仅受工资的刺激,影响生产效率的最重要因素不是待遇和工作条件,而是工作中的人际关系。

据此,梅奥提出了自己的观点。

工人是”社会人”而不是“经济人”梅奥认为,人们的行为并不单纯出自追求金钱的动机,还有社会方面的、心理方面的需要,即追求人与人之间的友情、安全感、归属感和受人尊敬等,而后者更为重要。

因此,不能单纯从技术和物质条件着眼,而必须首先从社会心理方面考虑合理的组织与管理。

企业中存在着非正式组织企业中除了存在着古典管理理论所研究的为了实现企业目标而明确规定各成员相互关系和职责范围的正式组织之外,还存在着非正式组织。

这种非正式组织的作用在于维护其成员的共同利益,使之免受其内部个别成员的疏忽或外部人员的干涉所造成的损失。

为此非正式组织中有自己的核心人物和领袖,有大家共同遵循的观念、价值标准、行为准则和道德规范等。

梅奥指出,非正式组织与正式组织有重大差别。

在正式组织中,以效率逻辑为其行为规范;而在非正式组织中,则以感情逻辑为其行为规范。

如果管理人员只是根据效率逻辑来管理,而忽略工人的感情逻辑,必然会引起冲突,影响企业生产率的提高和目标的实现。

因此,管理当局必须重视非正式组织的作用,注意在正式组织的效率逻辑与非正式组织的感情逻辑之间保持平衡,以便管理人员与工人之间能够充分协作。

新的领导能力在于提高工人的满意度在决定劳动生产率的诸因素中,置于首位的因素是工人的满意度,而生产条件、工资报酬只是第二位的。

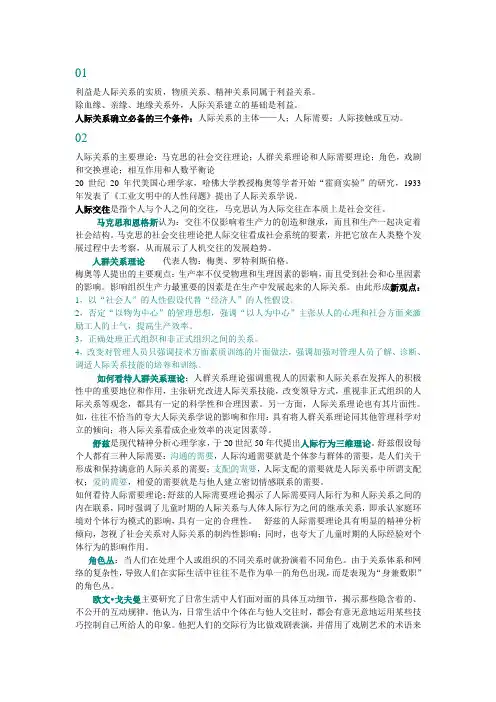

01利益是人际关系的实质,物质关系、精神关系同属于利益关系。

除血缘、亲缘、地缘关系外,人际关系建立的基础是利益。

人际关系确立必备的三个条件:人际关系的主体——人;人际需要;人际接触或互动。

02人际关系的主要理论:马克思的社会交往理论;人群关系理论和人际需要理论;角色,戏剧和交换理论;相互作用和人数平衡论20世纪20年代美国心理学家,哈佛大学教授梅奥等学者开始“霍商实验”的研究,1933年发表了《工业文明中的人性问题》提出了人际关系学说。

人际交往是指个人与个人之间的交往,马克思认为人际交往在本质上是社会交往。

马克思和恩格斯认为:交往不仅影响着生产力的创造和继承,而且和生产一起决定着社会结构。

马克思的社会交往理论把人际交往看成社会系统的要素,并把它放在人类整个发展过程中去考察,从而展示了人机交往的发展趋势。

人群关系理论代表人物:梅奥、罗特利斯伯格。

梅奥等人提出的主要观点:生产率不仅受物理和生理因素的影响,而且受到社会和心里因素的影响。

影响组织生产力最重要的因素是在生产中发展起来的人际关系。

由此形成新观点:1,以“社会人”的人性假设代替“经济人”的人性假设。

2,否定“以物为中心”的管理思想,强调“以人为中心”主张从人的心理和社会方面来激励工人的士气,提高生产效率。

3,正确处理正式组织和非正式组织之间的关系。

4,改变对管理人员只强调技术方面素质训练的片面做法,强调加强对管理人员了解、诊断、调适人际关系技能的培养和训练。

如何看待人群关系理论:人群关系理论强调重视人的因素和人际关系在发挥人的积极性中的重要地位和作用,主张研究改进人际关系技能,改变领导方式,重视非正式组织的人际关系等观念,都具有一定的科学性和合理因素。

另一方面,人际关系理论也有其片面性。

如,往往不恰当的夸大人际关系学说的影响和作用;具有将人群关系理论同其他管理科学对立的倾向;将人际关系看成企业效率的决定因素等。

舒兹是现代精神分析心理学家,于20世纪50年代提出人际行为三维理论。

人际关系学说的主要内容管理学人际关系学是管理学的一个重要分支,它研究的是在组织和社会中建立和维护人际关系的理论和实践。

在快速发展的现代社会中,良好的人际关系对个人和组织的成功至关重要。

以下是人际关系学的主要内容:1.人际关系理论:人际关系理论是人际关系学的基础,它研究人与人之间的互动和相互影响。

其中最著名的理论之一是互惠理论,即人们会倾向于回报给予他们好处的人,建立积极的关系。

其他经典理论还包括社会认同理论、社会交换理论等。

2.沟通技巧:沟通是建立和维护良好人际关系的重要工具。

人际关系学研究不同类型的沟通技巧,包括有效的倾听、表达观点的技巧、非语言交流等。

掌握这些技巧可以帮助个人更好地与他人沟通和理解。

3.冲突管理:在人际关系中,冲突是不可避免的。

人际关系学提供了许多冲突管理的方法和策略,以帮助个人更好地解决冲突,维护和谐的关系。

例如,技巧性的沟通、妥协、协商以及第三方介入等方法可以帮助人们平衡不同利益、减轻紧张情绪。

4.社交技能:社交技能是人际关系学的核心内容之一,它包括与他人建立联系、建立信任、展示自己的技巧。

社交技能可以帮助人们处理社交场合中的尴尬和挫败感,增强自信心,并与他人有效地合作和互动。

5.领导能力:人际关系学也研究了领导力的发展与应用。

领导力是指个人在组织中影响他人并达到共同目标的能力。

人际关系学探讨了不同领导风格的优劣,并提供了发展领导能力的方法和工具。

6.团队合作:团队合作是人际关系学的核心概念之一。

人际关系学研究了团队中的角色定位、沟通和冲突解决等问题,以帮助团队成员更好地合作,提高团队绩效。

7.人际影响力:人际关系学还研究了人际影响力,即个人如何通过他们的行为和思维方式对他人产生影响。

了解和掌握人际影响力的方法可以帮助个人在组织和社会中更好地影响他人,实现个人和组织的目标。

总体而言,人际关系学致力于研究人们如何在组织和社会中建立和维护良好的人际关系。

它提供了一套理论框架和实践方法,帮助个人解决冲突、提高沟通技巧、发展领导能力,并顺利地与他人合作和互动。

人际关系的九大理论总结解读人际关系的九大理论主要是对人与人之间的交往、互动和沟通进行系统性研究的理论框架。

这些理论从不同的角度和层面分析了人际关系的形成、发展和维系,并为人们理解和改善人际关系提供了重要的指导。

下面将对这九大理论进行总结解读。

1.社会信息处理理论:该理论认为人们在处理社会信息时,会根据自身的认知和判断来解释、评估和回应他人的行为。

个体的认知机制、差异和情绪等因素都会对人际关系产生影响。

这一理论提示人们要充分了解自己和他人的认知机制,以提高沟通和解决冲突的能力。

2.互惠理论:该理论认为人际关系中的互动是建立在互相给予和回报的基础上的。

人们在交往中会根据彼此的贡献和获取来维持平衡,并通过互惠的方式增强关系的稳定性。

建立良好的互惠机制可以促进关系的和谐与互信。

3.社会交换理论:该理论认为人际交往中是基于成本和效益的最大化来决定关系的建立和维持。

人们会衡量自己在交往中的成本和收益,以求得最大化的满足。

了解社会交换机制可以帮助人们更好地管理人际关系,避免过度投入。

4.社会认识理论:该理论关注个体如何通过观察、评估他人的行为和情感来理解和解释社会情境。

人们的观察能力和情感反应会影响对他人行为的理解和感知。

理解自己和他人的认知过程有助于减少误解和冲突,提高交流效果。

5.社会比较理论:该理论认为人们在评估自己的能力和价值时,会主要通过与他人进行比较。

个体会和周围的人比较自己的成就、地位和能力,以获取自尊和自信。

了解社会比较机制可以帮助人们更好地处理自我评价和他人评价的关系。

6.自我揭示理论:该理论关注个体如何在交往中主动向他人揭示自己的信息和隐私,以及揭示的方式和程度。

人们通过揭示自己的信息来增加亲近感和信任,但同样也要注意隐私保护。

恰当的自我揭示可以促进关系的发展和加深。

7.人际依恋理论:该理论认为个体在人际关系中的依恋模式会对其交往方式和关系质量产生影响。

根据早期亲密关系的经历,个体形成了安全、焦虑或回避的依恋风格。

管理学人际关系理论在历史的长河里,产生了不少管理学人际关系的理论,对世人的启发很大。

下面是店铺为你整理的管理学人际关系理论,希望对你有帮助。

管理学人际关系理论一1、霍桑试验简介:霍桑试验是从1924年到1932年之间,在美国芝加哥郊外的西方电器公司下属的霍桑工厂中进行的。

霍桑工厂当时有2.5万名工人,主要从事电话机和电器设备的生产工厂具有较完善的娱乐设施、医疗制度和养老金制度,但是工人们仍然有很强的不满情绪,生产效率很低。

为了探究原因,1924月11月,美国国家研究委员会组织了一个由多方面专家组成的研究小组进驻霍桑工厂,进行试验。

试验分成了四个阶段:照明试验、继电器装配工厂小组试验(福利试验)、大规模访问交谈(谈话试验)和对接线板接线工作室的研究(群体试验)。

这项试验的代表人物美国哈佛大学教授乔治.埃尔顿.梅奥。

在这项试验的基础上,梅奥创立了早期的行为科学——人际关系理论。

霍桑试验的四个阶段(1)工厂照明试验:工厂照明试验是证明工作环境和生产率之间有无直接因果关系;(2)继电器装配室试验:通过试验发现各种工作条件变动对生产率的影响;(3)谈话研究:3年大规模访谈21000人次,发现行为动机的内隐性;(4)观察研究:对工人的群体行为进行观察和记录发现非正式组织的存在。

通过以上试验,梅奥等人认识到,人们的生产效率不仅要受到生理方面、物质方面等因素的影响,更要受到社会环境、心理等方面的影响。

这个结论对“科学管理”只重视物质条件,忽视社会环境、心理因素对工人的影响来说,无疑是一个很大的进步。

根据霍桑试验,梅奥于1933年出版了《工业文明中人的问题》一书,提出了与古典管理理论不同的新观点——人际关系理论。

2、人际关系理论乔治.埃尔顿.梅奥出生于澳大利亚,1899年在阿德雷德大学取得逻辑学和哲学的硕士学位后,在昆士兰大学逻辑学和哲学。

后来在苏格兰学习医学,并参与精神病理学的研究,后移居美国。

从1926年起,他应聘于哈佛大学,任工业研究副教授,随后带队参加了霍桑试验。

社会心理学教案第八章人际关系本章学习目标人际关系的特点人际关系产生的原因人际关系状态描述和发展过程人际关系的基本理论人际吸引的影响因素爱情的类型人际关系的改善途径人际关系是人们在人际交往过程中所结成的心理关系。

生活在一定社会文化环境中的个体,总是要和周围的人发生各种各样的交流和联系,形成各种形式的人际关系。

从出生到死亡,关系一直是人生经验的核心部分。

人一生的成功与失败、幸福与痛苦、快乐与悲伤、爱与恨等等,都与人际关系有密切关联。

没有同别人的交往与关系,也就没有人生的悲欢离合,没有文学、艺术,没有科学,没有一切。

可以说,人际关系是生活的基础。

大量的心理学研究表明,人际关系对人的身心健康、事业成功与生活幸福有重要影响。

人际关系在现实生活中的重要地位引起人们的广泛关注,社会心理学家对此进行了专门研究,希望了解人际关系发展的特点及规律,以帮助人们建立和维持良好的人际关系。

第一节人际关系概述一、人际关系的含义人际关系(interpersonal relationship)是人们在共同活动中彼此为寻求满足各种需要而建立起的相互间的心理关系。

可以说,人际关系是与人类起源同步发生的一种极其古老的社会现象。

人际关系具有以下几方面的特征:(1)个体性。

人际关系的本质表现在具体个人的互动过程中。

在人际关系中,“教师”与“学生”、“上司”与“下属”等角色因素退居到次要地位,而对方是不是自己所喜欢或愿意亲近的人成为主要问题。

这就是人际关系的个体性特点的表现。

(2)直接性、可感性。

人际关系是在人们直接的甚至是面对面的交往过程中形成的,它反映出他人满足其需要的心理状态,每个人都可以切实地感受到它的存在。

一般来说,没有直接的交往和接触是不会产生人际关系的,而只要建立起某种人际关系,也一定为人们所直接体验到。

(3)情感性。

人际关系的基础是人们彼此之间的情感活动。

情感因素是人际关系的主要成分。

人际间的情感倾向可以归结为两大类:一类是使人们互相接近或吸引的情感,即连属情感。

人际交往的基本理论1.影响人际吸引的因素人际吸引主要反映的是在人际交往中的情绪成分,也就是对人的喜爱或厌恶。

(1)接近性空间上的距离越小,双方越接近,则往往容易引为知已,尤其在交往的早期阶段更是如此。

因为地理上的接近使相互接触的机会更多,相互之问更容易熟悉对方。

这个规律可以解释许多现象,比如同桌的关系比较要好、同宿舍的同学要比班上其他同学关系更好、同班男女同学之间容易产生感情、刚开始恋爱阶段两个人形影不离等等,“近水楼台先得月”反映的就是这个规律。

这个规律起作用的前提是在人际交往的早期阶段,但是随着时间的推移,它发挥的作用越来越小。

比如说,同宿舍的同学发生矛盾,两个人之间的关系比较紧张,这种空间的接近更容易激发矛盾,人际反应更消极,越看越不顺眼,怎么看都不舒服。

(2)相似性在个人特性方面,双方若能意识到彼此的相似性,则容易产生相互吸引。

两者越相似,越容易产生相互吸引,产生亲密感。

个人特性指:年龄与性别、个人社会背景、态度等。

在其他信息缺乏的情况下,同年龄、同性别的人容易相互吸引,如老年人和老年人在一起、年轻人与年轻人在一起。

在教育水平、经济收入、籍贯、职业、社会地位、社会价值、资历等方面相似的人们容易相互吸引。

这个规律可以解释的现象:老乡之间的感情相对来说比较深,容易接近。

另外,在学校有各种协会,为有共同爱好的同学提供一个交往的舞台。

这个可以上升到个人对某件事物的态度是否相似,比如球迷,如果两个人都喜欢这个俱乐部或者某个球员,可能很容易就谈开了;如果对方喜欢的是自己憎恨的,那可能就容易产生分歧,个人之间的态度和价值观越是相似的人,相互之间的吸引力越大。

(3)互补性当双方的需要与期望正好成为互补关系时,就会产生强烈的吸引力。

例如,独立性较强的人,往往喜欢和依赖性较强的人在一起;脾气急躁的人,往往喜欢和脾气耐心的人相处,从而使双方更为协调,个人的特点正好适合对方的需要,各得其所。

研究表明,互补因素增进的人际吸引,往往发生在感情深厚的朋友,特别是在异性朋友或夫妻之间。

导课:“地球上只留我一个多好”一个小伙子惧怕人际交往。

于是异想天开:“假如地球上只留我一个人多好啊!再也没有与人打交道的烦恼了,多好,自由自在!”有好事者问:“没有老婆不寂寞吗?”“那就留一个女人做老婆,比翼双飞,多快乐!”小伙子美滋滋的说。

“快乐不会太久的,没有人给你们烤面包!”好事者冷冷地说。

“那就再留一个面包师”小伙子搭腔应答。

“地球上只留我一个多好”“没有人给面包师提供面粉,它烤不了面包”“那就再留一个农夫”小伙子不耐烦的说“没有人给他打农具”好事者不紧不慢的说“留铁匠!!!”小伙子大声吼道。

“没炭”“好了好了,别说了,全都留下来吧”请看以下几种情况:1、马上要快考试了,我还没有学习笔记,怎么办?2、早晨我病了,实在起不来去向导员请假,怎么办?3、我想要考研,但我不知道我想报学校和导师的相关信息。

4、刚开始参加工作,我就遇到了一个重病号的抢救,虽然理论上学习过,但实践中还是第一次遇到这种情况,我不知道怎样应对?5、病人的血管太细了,我连续给病人静脉穿刺了两次,可是仍没有穿刺成功,我和病人都着急的满身是汗,这时怎么办?6、一个人在寝室呆着太无聊了,好想找个人陪我说说话,逛逛街。

7、我想买台电脑,可是商场按标价卖,听我一个朋友说他买电脑就便宜了不少,找找他帮忙问问。

可见,无论在工作、学习还是生活中,我们都需要处处与他人建立起良好的人际关系。

释迦牟尼就问过大家一个问题:一滴水怎样才能不干涸?所以就想人一样,必须融入到这个人群中,与人建立起人际关系,人才能得以延续和发展。

第三章人际关系基础理论第一节人际关系与人际交往理论一、人际关系的含义(interpersonal relationships)What is Interpersonal Relationship (IR)?指人们在社会生活中,通过相互认知、情感互动和交往行为所形成和发展起来的人与人之间的关系。

人际关系人际关系作为个体心理过程的微观层面,是指个体的人在人与人的“相互作用”作为社会的层面,是一种交往的需要作为信息传播的层面,是一种“沟通”或“人际传播”的沟通过程作为文化的精神层面,从深层次反映了人的文化积淀从不同角度看人际关系⏹从心理学角度人与人交往的本身是为了交流有关认识性、情绪性、评价性的信息而相互作用的过程,交往双方在这一过程中实现着对观念、思想、兴趣、心境、性格等的相互影响和交流。