《人际沟通》第二章第三节人际认知理论

- 格式:ppt

- 大小:5.03 MB

- 文档页数:46

人际沟通护理工作中的人际关系人际关系的基本理论(一)人际认知理论1.人际认知认知是指人的认识活动,人际认知则是指个体推测与判断他人的心理状态,动机或意向的过程。

个体与个体之间正是通过相互认知而实现情感互动的。

人际认知包括对他人的仪态表情、心理状态、思想性格、人际关系等方面的认知。

2.认知效应心理学将人际认知方面具有一定规律性的相互作用称为人际认知效应。

(1)首因效应亦称第一印象,是指人在与他人首次接触时,根据对方的仪表、打扮、风度、言语、举止等所做出的综合性判断。

日常生活中的“第一印象”或“先入为主”的效果在社会认知过程中对人的认知具有极其重要的影响。

社会心理学家研究证明:在第一印象中,外表是影响第一印象的主要因素,同时一个人在言谈举止中表现出的性格特征也在形成第一印象中起着重要作用。

(2)近因效应在人际交往过程中,人们往往会比较重视新的信息,而相对忽略陈旧的信息。

此种在人际认知中,因最近或最后获得的信息而对总体印象产生最大影响的效应即为近因效应。

(3)社会固定印象亦称刻板印象,是指某个社会文化环境对某一社会群体所形成的固定而概括的看法。

如社会的固定印象为:商人精明、知识分子文质彬彬、女性温柔等。

一般社会固定印象往往不以直接经验为根据,也不依据可靠的事实材料为基础,而是以习惯的思维为基础形成固定的看法,这种固定的印象可导致对他人认知的偏差。

(4)晕轮效应亦称月晕效应或光环效应,是指在人际交往过程中对一个人某种人格特征形成印象后,以此来推测此人其他方面的特征,从而导致高估或低估对方。

晕轮效应可分为正晕轮和负晕轮,正晕轮是指将对方的好印象向其他方面扩大、推广,高估对方;负晕轮则是指将对方的不良印象向其他方面扩大、泛化,低估对方。

(5)先礼效应是指在人际交往过程中向对方提出批评意见或某种要求时,先用礼貌的语言行为起始,以便对方容易接受,从而达到自己的目的。

先礼是一种让对方建立人际认知的过程,因为先礼体现善意和诚恳,便于对方接受批评、意见或要求。

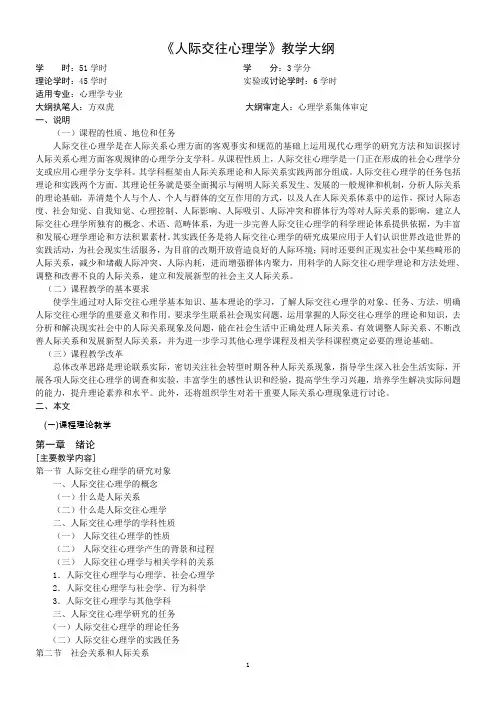

《人际交往心理学》教学大纲学时:51学时学分:3学分理论学时:45学时实验或讨论学时:6学时适用专业:心理学专业大纲执笔人:方双虎大纲审定人:心理学系集体审定一、说明(一)课程的性质、地位和任务人际交往心理学是在人际关系心理方面的客观事实和规范的基础上运用现代心理学的研究方法和知识探讨人际关系心理方面客观规律的心理学分支学科。

从课程性质上,人际交往心理学是一门正在形成的社会心理学分支或应用心理学分支学科。

其学科框架由人际关系理论和人际关系实践两部分组成。

人际交往心理学的任务包括理论和实践两个方面。

其理论任务就是要全面揭示与阐明人际关系发生、发展的一般规律和机制,分析人际关系的理论基础,弄清楚个人与个人、个人与群体的交互作用的方式,以及人在人际关系体系中的运作,探讨人际态度、社会知觉、自我知觉、心理控制、人际影响、人际吸引、人际冲突和群体行为等对人际关系的影响,建立人际交往心理学所独有的概念、术语、范畴体系,为进一步完善人际交往心理学的科学理论体系提供依据,为丰富和发展心理学理论和方法积累素材。

其实践任务是将人际交往心理学的研究成果应用于人们认识世界改造世界的实践活动,为社会现实生活服务,为目前的改期开放营造良好的人际环境;同时还要纠正现实社会中某些畸形的人际关系,减少和堵截人际冲突、人际内耗,进而增强群体内聚力,用科学的人际交往心理学理论和方法处理、调整和改善不良的人际关系,建立和发展新型的社会主义人际关系。

(二)课程教学的基本要求使学生通过对人际交往心理学基本知识、基本理论的学习,了解人际交往心理学的对象、任务、方法,明确人际交往心理学的重要意义和作用。

要求学生联系社会现实问题,运用掌握的人际交往心理学的理论和知识,去分析和解决现实社会中的人际关系现象及问题,能在社会生活中正确处理人际关系、有效调整人际关系、不断改善人际关系和发展新型人际关系,并为进一步学习其他心理学课程及相关学科课程奠定必要的理论基础。