第四章 水环境影响评价

- 格式:pdf

- 大小:255.42 KB

- 文档页数:15

中华人民共和国环境影响评价法范本一:中华人民共和国环境影响评价法第一章总则第一条本法的目的是规定环境影响评价的活动,保护环境,预防环境污染,保障人民群众的生命健康和社会经济可持续发展。

第二条本法适用于中华人民共和国领域内,新建、改建、扩建等生产、建设项目以及改个规模的项目,必须进行环境影响评价。

第三条环境影响评价是对计划或者决策产生环境影响的重大项目进行环境效益与损害的采访、实证分析和科学预测的方法,为项目决策提供环境保护的科学依据。

第四条环境影响评价应当根据国家的环境保护政策、标准和技术规程,充分考虑项目的可行性、科学性和可行性。

评价结果应当作为政府决策、项目审批、环境管理的依据。

第五条政府应当依法制定环境影响评价法律、法规和标准,加强环境保护和环境管理,推动经济社会可持续发展。

第二章环境影响评价的组织与实施第六条环境影响评价应当由环境保护行政部门牵头,相关部门协作,依法组织实施。

第七条环境影响评价机构应当具备相应的专业能力和技术条件,经环境保护行政部门注册,并接受监督检查。

第八条环境影响评价应当重视民众的参与,听取公众意见,并充分尊重和保护民众的知情权、参与权和监督权。

第九条环境影响报告书是环境影响评价的主要内容,应当包括项目的基本情况、环境质量现状、环境影响评价方法和评价结果等内容,并应当向社会公开。

第十条项目建设单位应当按照环境影响评价报告书的要求,采取减少环境影响的技术和措施,保护环境,提高资源利用效率。

第三章环境影响评价的程序第十一条环境影响评价应当在项目立项前进行,重大项目应当在项目立项前对其环境影响进行环境影响报告书审查。

第十二条环境影响评价的程序包括项目的申报、报告书审查、公示、听证、审核、批复等环节。

第十三条环境影响评价报告书应当在环境保护行政部门规定的时限内上报,并按照要求进行公示和听证。

第十四条环境保护行政部门应当对环境影响评价报告书进行审核,认为符合要求的,予以批准。

对不符合要求的,应当要求项目建设单位进行修改完善。

水利水电工程环境影响评价规范(水利部、能源部SDJ302-88〈试行〉)第一章总则第1.0.1条根据《中华人民共和国环境保护法〈试行〉》及《建设项目环境保护管理办法》的规定,水利水电工程在可行性研究阶段,必须进行环境影响评价,编制环境影响报告书或环境影响报告表。

第 1.0.2条水利水电工程环境影响评价的目的是针对工程兴建可能对自然环境和社会环境造成的影响进行评价,使有利影响得到合理利用,不利影响得到减免或改善,为工程方案论证和领导部门决策提供科学依据。

第1.0.3条工程环境影响评价的内容应包括:环境状况调查,环境影响识别、预测和综合评价等。

第1.0.4条工程环境影响评价的程序是:一、搜集河流(或河段)规划和拟建工程的开发任务、建设条件及工程特性等资料,并进行初步查勘。

二、编制工程环境影响评价的工作大纲。

三、调查工程影响地区的环境状况,并进行必要的测试工作。

四、识别工程影响的主要环境因子,预测、评价工程对其的影响,并对不利影响提出减免或改善措施。

五、进行工程对环境影响的综合评价。

六、综合研究环境保护措施,估算相应投资,进行环境影响经济损益简要分析,提出评价结论。

七、提出环境监测规划和下一设计阶段需要研究的环境影响课题及建议。

八、编制环境影响报告书(表)。

环境影响报告表的编制程序可以简化。

第1.0.5条水利水电工程环境影响评价必须按照工程的实际情况,确定环境状况调查内容,并应抓住重点,针对工程影响的主要环境因子,进行预测和评价。

第 1.0.6条对具有水库的水利水电工程,其环境影响评价范围一般应包括:库区、库区周围及水库下游影响河段,以库区及库区周围为重点。

对跨流域调水工程、分(滞)洪工程、排灌工程等,也就根据工程特性确定评价范围。

第1.0.7条水利水电工程环境影响报告书或环境影响报告表的编写,应由取得水利水电工程环境影响评价证书的单位承担,并对评价结论负责。

第1.0.8条大、中型水利水电工程一般均应编写环境影响报告书。

环境影响评价课后题及复习资料⼀、名解环境:是指⼈类以外的整个外部世界的总和。

具体地说,环境是指围绕着⼈群的空间以及其中直接、间接影响⼈类⽣活和发展的各种⾃然因素和社会因素的总体。

环境影响:指⼈类活动导致的环境变以及由此引起的对⼈类社会的效应。

环境影响概念包括⼈类活动动对环境的作⽤和环境对⼈类的反作⽤两个层次。

环境影响评价:指对拟建中的建设项⽬、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产⽣的影响进⾏的系统性识别、预测和评估。

环境影响评价制度:指把环境影响评价⼯作以法律、法规或⾏政规章的形式确定下来从⽽必须遵守的制度。

环境标准:控制污染、保护环境的各种标准的总称,为了保护⼈群健康、社会物质财富和促进⽣态良性循环,对环境结构和状态,在综合考虑⾃然环境特征、科学技术⽔平和经济条件的基础上,由国家按照法定程序制定和批准的技术规范,是国家环境政策在技术⽅⾯的具体体现,也是执⾏各项环境法规的基本依据。

环境影响评价程序:是指按照⼀定的顺序或步骤指导完成环境影响评价⼯作的过程。

其过程可分为管理程序和⼯作程序,经常⽤流程图来表⽰。

环境影响识别:找出所有受影响(特别是不利影响)的环境因素,以使环境影响预测减少盲⽬性,环境影响综合分析增加可靠性,污染防治对策具有针对性。

环境影响综合评价:按照⼀定的评价⽬的,把⼈类活动对环境的影响从总体上综合起来,对环境影响进⾏定性或定量的评定。

环境质量:在⼀个具体的环境内,环境的总体或环境的某些要素对⼈群的⽣存和繁衍以及社会经济发展的适宜程度。

环境质量评价:对环境要素优劣进⾏的定量描述即按照⼀定评价标准和评价⽅法对⼀定范围的环境质量进⾏定量的判定和预测。

环境质量标准:在⼀定时间和空间范围内,对各种环境介质中的有害物质和因素所规定的容许容量和要求,是衡量环境是否受到污染的尺度,以及有关部门进⾏环境管理,制定污染排放标准的依据。

环境保护标准分为:环境质量标准、污染物排放标准、基础和⽅法标准。

第一章环境影响评价概念环境质量:表述环境优劣程度指一个具体的环境中,环境总体或某些要素对人群健康、生存和繁衍以及社会经济发展适宜程度的量化表达。

环境质量包括综合环境质量和各要素的环境质量。

例如:城市环境质量、大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等。

表征环境质量优劣或变化趋势常用环境参数表征:如:pH、COD、DO、有毒有害化学元素浓度、农药含量、细菌菌群数等三、环境容量环境容量是指对一定地区,根据其自然净化能力,在特定的产业结构和污染源分布的条件下,为达到环境目标值,所允许的污染物最大排放量。

根据不同环境要素,环境容量又分水环境容量、大气环境容量和土壤环境容量。

环境影响的特征:有利影响、有害影响;显著影响、潜在影响;短期影响、长期影响;可逆影响、不可逆影响;原发性的环境影响、继发性的环境影响;环境影响的时空分布;……环境影响评价按评价对象,环境影响评价可分为:规划环境影响评价和建设项目环境影响评价按照环境要素,环境影响评价可分为:大气环境影响评价、地表水环境影响评价、声环境影响评价、生态环境影响评价、固体废物环境影响评价;按照时间顺序,环境影响评价可分为:现状评价、影响评价、回顾评价(后评价)一、环境影响评价的由来20世纪中叶,环境污染由局部扩大到区域,生态环境恶化,人们意识到不能无节制开发利用环境,要尊重自然规律,在环境允许的范围内进行开发建设活动。

1950年代初,核设施由于其特殊的环境影响开始了辐射环境影响评价1960年代,英国总结出环境影响评价“三关键”即关键因素、关键途径、关键居民区1969年美国国会通过《国家环境政策法》1970年1月1日施行,随后瑞典(1970)、加拿大(1973)、澳大利亚(1974)、德国(1976)建立了环境影响评价制度。

经过30多年的发展,现在已经有100多个国家建立了环境影响评价制度。

中华人民共和国环境影响评价法》立法目的:为了实现可持续发展战略,预防因规划和建设项目实施后对环境造成的不良影响,促进经济、社会和环境的协调发展,制定本法。

第四章地表水环境影响评价第一节地表水的污染和自净地表水是河流、河口、湖泊(水库、池塘)、海洋和湿地等各种水体的统称,是地球水资源的重要组成部分。

一、地表水资源地球水97%的水是海水,剩余3%的淡水中2.977%是以冰川或冰川的形式存在,只有0.003%的淡水是可为人类直接利用的,包括土壤水、可开采地下水、水蒸气、江河和湖泊水等。

只要人类不过度开采和滥用并适当的保护,这些淡水资源通过水循环和自净过程还是可以满足人类对水的需求的。

水循环过程示意图如图4-1.二、水体污染人类活动和自然过程的影响可使水的感官性状(色、嗅、味、透明度等)、物理化学性质(温度、氧化还原电位、电导率、放射性、有机和无机物质组分等)、水生物组成(种类、数量、形态和品质等),以及底部沉积物的数量和组分发生恶化、破坏水体原有的功能,这种现象称为水体污染。

按排放形式不同,将水体污染分为点污染源和非点污染源。

1.点污染源是指由城市和乡镇生活污水和工企业通过管道和沟渠收集排入水体的废水。

居住区生活污水量Qs计算式(4-1):Qs =86400sqNK(4-1)式中:Qs——居住区生活污水量,L/s;q ——每人每日的排水定额,L/(人.d);N——设计人口数Ks——总变化系数(1.5~1.7)。

]工业废水Qs按式(4-2)估算:Q =tmMK i3600 (4-2) 式中:m ——单位产品废水量,L/t ; M ——该产品的日产量,t;K i ——总变化系数,根据工艺或经验决定; t ——工厂每日工作时数,h. 某些工业的污染物排放系数见表4—1。

2. 非点污染源又称面源,是指分散或均匀地通过岸线进入水体的废水和自然降水通过沟渠进入水体的废水。

(1) 城市非点污染源负荷估计:不同区域径流系数见表4-2 (2) 农田径流污染负荷估算 3.水体污染物由点源和非源排入水体的主要污染物可分为:耗氧有机污染物、营养物、有机毒物、重金属、非金属无机毒物、病原微生物、酸碱污染物、石油类、热量和放射核素等。

《环境影响评价》课程重点第一章绪论一、概念1、环境的概念以人类社会为主体的外部世界的总和,包括:自然因素的总体:自然环境社会因素的总体:社会环境2、环境影响的概念环境影响是指人类活动导致的环境变化以及此引起的对人类社会和经济的效应。

包括人类活动对环境的作用和环境对人类的反作用两个层次。

环境影响的分类影响:直接、间接、累积影响效果:有利、不利影响程度:可恢复、不可恢复影响方式:污染影响和非污染影响3、环境影响评价的概念环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

二、关于环境影响评价1、环境影响评价的分类①按照评价对象分类: 建设项目环境影响评价规划环境影响评价②按照评价时间分类: 回顾性评价现状评价预测评价③按环境要素分类大气环境评价水环境评价声学环境评价1土壤环境评价生态环境评价经济学环境评价…………………………2、环境影响评价的工作对象规划、开发建设项目3、环境影响评价的基本原则符合国家产业政策、环保政策和法规符合流域、区域功能区划、生态保护规划和城市发展总体规划,布局合理符合清洁生产原则符合国家有关生物化学、生物多样性等生态保护的法规和政策符合国家土地利用的政策符合国家和地方规定的问题控制要求符合污染物达标排放和区域环境质量的要求三、管理程序1、建设项目环境影响的分类管理(一)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;(二)可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或专项评价;(三)对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。

2、环评文件的介入时序及审批要求介入时序:建设单位应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表;但是,铁路、交通等建设项目,经有审批权的环保行政主管部门同意,可以在初步设计完成前报批环境影响报告书或者环境影响报告表不需要进行可行性研究的建设项目,建设单位应当在建设项目开工前报批2建设项目环境影响报告书、环境影响报表或者环境影响登记表;其中,需要办理营业执照的,建设单位应当在办理营业执照前报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

第四章建设项目区域环境概况4.1自然环境概况4.1.1地理位置鲁山县位于河南省中部偏西,伏牛山东麓,北依洛阳、南临南阳、东接平顶山,地处东径112°14′~113°14′,北纬33°34′~33°00′。

东西长90km,南北宽44km。

总面积2432km2,东邻宝丰、叶县;南毗方城、南召;西接嵩县、汝阳;北靠汝州市和平顶山西区。

本项目位于鲁山县城南新区尧山大道与钢厂路交叉口东南角,其周围环境示意图见图4-1。

图4-1 建设项目周围环境示意图4.1.2地形地貌鲁山县属丘陵地貌,地势西南高、东北低,最高茶庵岭,海拔264m,最低石龙河河床150m,相对高差93m。

西部中山区一般海拔400~800米,山势陡峭,岩石裸露;中部低山区海拔一般在250~400米,沟壑纵横,山川相间,土薄石厚,耕地多分布在山谷河川两岸;东部南北两侧丘陵区,海拔一般在150~250米,岗丘起伏,土层浅薄;东部平原,海拔在90~150米之间,地势平坦、土层深厚、土质肥沃。

基岩出露面积较大,岩石节理、裂隙不太发育,所以本区不易产生山洪、泥石流、滑坡等地质灾害。

项目建设场地地形平坦,地貌单元为冲积平原。

4.1.3地质鲁山县处于秦岭-昆仑纬向构造带东段,底层分区属于秦岭底层区豫西小区,境内出露岩层有:混合片麻岩区、火山喷发岩区、石英岩区、煤系地层区、黏土层-亚沙土岩、花岗岩区。

鲁山县城处于新生界第四系沉积岩之上,下付基岩位元古界老地层,隐伏的基地构造:鲁山-漯河大断裂带沿沙河由县城南部通过,上部北厚度大于400m的局厚新生界地层掩盖。

鲁山县境内另有大规模的断裂三条:下汤-车村深大断裂、岳村-北孜断裂、四棵树断裂,均位于县境西北山区。

城区范围内地表岩层为第四纪上更新(Q3),松散沉积物,主要岩性为亚粘土和黄土状亚粘土,厚度5~7米,其下为砂砾石层夹亚砂土,亚粘土层,一般建筑可以适应,对设置重型设备和高大建筑,需要做工程地质测试;县城以南为上更新(Q3)岩层,沙质量增多,以亚砂土为主;南部沙河漫滩部位,为第四纪全新统(Q4)冲积沙、砾石,地基载力较差。

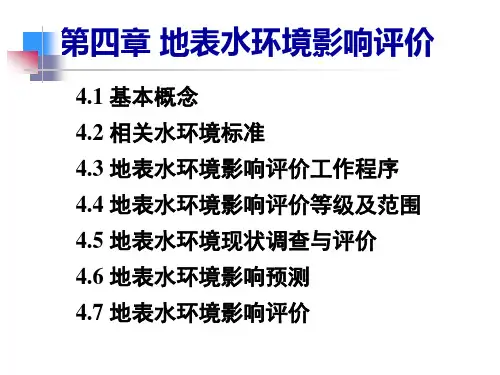

第四章地表水环境影响评价(6学时)教学重点:熟悉环境目标、地表水环境影响评价的基本思路、地表水环境影响评价的主要任务。

教学内容:概述地表水环境影响评价等级地面水环境现状调查与评价地面水环境影响预测地面水环境污染的控制与管理第一节地表水体的污染和自净教学重点:掌握水质污染因子的分类;熟悉水环境保护目标及水环境影响评价的基本思路和主要任务。

教学难点:1.掌握水质污染因子的分类;2.熟悉水环境保护目标及水环境影响评价的基本思路和主要任务。

教学内容:一、地表水环境的基本概念二、环境目标三、水环境标准四、地表水环境影响评价的基本思路五、地表水环境影响评价的主要任务一、地表水资源1地表水环境的基本概念地表水是河流、河口、湖泊(水库、池塘)、海洋和湿地等各种水体的统称,是地球水资源的重要组成部分。

一个地表水体的环境质量是由水质、底部沉积物和水生生物等三部分的状况决定的。

人类开发活动常影响地表水体水量和水质并引起水生生态系统的变化,破坏水资源的正常功能。

本节重点介绍由于开发行动排放污染物对地表水体水质的影响。

2 水体污染水和大气一样有一定的组成成分。

一般来说,天然水中含有三大类物质:一是溶解物质,包括钙、镁、锰、铁、硅、铝、磷等的盐类或其它化合物;二是胶体物质,包括硅酸、腐植酸胶体等;三是悬浮物质,包括粘土、微生物等。

未受污染的天然水体所含各种成分(即所谓“本底含量”)也会由于地区、季节的不同有一定的变化。

适于人类及其它生物生存和工农业生产的水质,对其各种成分的要求都有一定范围,超过一定限度,特别是有毒物质超过一定数量,就会给生物的生存环境带来直接或间接的危害。

※※※小知识※※(1)水体污染的概念人类活动和自然过程的影响可使水的感官性状(色、嗅、味、透明度等)、物理化学性质(温度、氧化还原电位、电导率、放射性、有机和无机物质组分等)、水生物组成(种类、数量、形态和品质等),以及底部沉积物的数量和组分发生恶化,破坏水体原有的功能,这种现象称为水体污染。

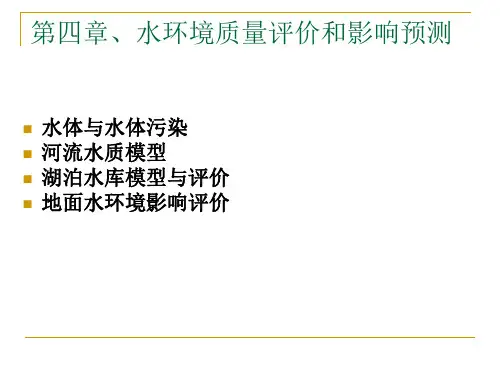

第四章 水环境影响评价主要内容水环境影响评价程序与法规工程分析和环境调查影响预测影响评价实例分析第一节 水环境影响评价程序和法规一 技术工作程序1 准备阶段2 调查、监测3 预测、评价、对策4 编写报告二 评价等级的划分(一)地表水评价等级划分1 建设项目的排污量污水排放量中不包括间接冷却水、循环水以及其它含污染物极少的清净下水的排放量,但包括含热量大的冷却水的排放量2 建设项目污水水质的复杂程度污水水质的复杂程度复杂:污染物类型数≥3,或者只含有两类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥10;中等:污染物类型数=2,且需预测其浓度的水质参数数目<10;或者只含有一类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥7;简单:污染物类型数=1,需预测浓度的水质参数数目<7。

3 地面水域规模的确定原则河流与河口,按建设项目排污口附近河段的多年平均流量或平水期平均流量划分为:大河:≥150m3/s; 中河:15-150m3/s; 小河:<15m3/s。

湖泊和水库,按枯水期湖泊或水库的平均水深以及水面面积划分为:当平均水深≥10m时:大湖(库):≥25km2;中湖(库):2.5-25km2小湖(库):<2.5km2。

当平均水深<10m时:大湖(库):≥50km2;中湖(库):5-50km2;小湖(库):<5km2。

4 地表水水质要求以《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)为依据(二)地下水评价等级的划分划分地下水评价等级尚无标准。

通常依据的条件有:①工程特点;②地下水埋藏条件;③工程所处地理位置。

(三)评价范围与监测调查范围一致三、水环境法规、标准和规划(一)水环境法规1 《中华人民共和国水法》(1988,1,21)2 《中华人民共和国水污染防治法》(1996,5)3 《中华人民共和国水污染防治法》(1996,5)第一章 总则第二条 本法适用于中华人民共和国领域内的江河、湖泊、运河、渠道、水库等地表水体以及地下水体的污染防治。

海洋污染防治另由法律规定,不适用本法。

第二章 水环境质量标准和污染物排放标准的制定第六条 国务院环境保护部门制定国家水环境质量标准。

省、自治区、直辖市人民政府可以对国家水环境质量标准中未规定的项目,制定地方补充标准,并报国务院环境保护部门备案。

第七条 国务院环境保护部门根据国家水环境质量标准和国家经济、技术条件,制定国家污染物排放标准。

省、自治区、直辖市人民政府对国家水污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方水污染排放标准;对国家水污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物排放标准。

地方水污染物排放标准须报国务院环境保护部门备案。

凡是向已有地方污染物排放标准的水体排放污染物的,应当执行地方污染物排放标准。

第三章 水污染防治的监督管理第十三条 新建、扩建、改建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施,必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的水污染和对生态环境的确影响作出评价,规定防治的措施,按照规定的程序报经有关部门审查批准。

在运河、渠道、水库等水利工程内设置排污口,应当经过有关水利工程管理部门同意。

建设项目中防治水污染的设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用。

防治水污染的设施必须经过环境保护部门检验,达不到规定要求的,该建设项目不准投入生产或者使用。

环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

第十六条 省级以上人民政府对实现水污染达标排放仍不能达到国家规定的水环境质量标准的水体,可以实施重点污染物排放的总量控制制度,并对有污染量削减任务的企业实施该重点污染物排放量的核定制度。

具体办法由国务院规定。

第二十条 省级以上人民政府可以依法划定生活饮用水地表水源保护区。

生活饮用水地表水源保护区分为一级保护区和其他等级保护区。

在生活饮用水地表水源取水口附近可以划定一定的水域和陆域为一级保护区。

在生活饮用水地表水源一级保护区外,可以划定一定的水域和陆域为其他等级保护区。

各级保护区应当有明确的地理界线。

禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水。

禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳和其他可能污染生活饮用水水体的活动。

禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

在生活饮用水地表水源一级保护区内已设置的排污口,由县级以上人民政府按照国务院;规定的权限责令限期拆除或者限期治理。

对生活饮用水地下水源应当加强保护。

对生活饮用水水源保护的具体办法由国务院规定。

第二十九条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。

第三十条 禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

第三十一条 禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。

存放可溶性剧毒废渣的场所,必须采取防水、防渗漏、防流失的措施。

第三十二条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物。

第三十三条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。

第三十四条 禁止向水体排放或者倾倒放射性固体废弃物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。

向水体排放含低放射性物质的废水,必须符合国家有关放射防护的规定和标准。

第三十五条 向水体排放含热废水,应当采取措施,保证水体的水温符合水环境质量标准,防止热污染危害。

第三十六条 排放含病原体的污水,必须经过消毒处理;符合国家有关标准后,方准排放。

第五章 防止地下水污染第四十四条 兴建地下工程设施或者地下勘探、采矿等活动,应当采取保护性措施,防止地下水污染。

第六章 法律责任第七章 附则(四)“油类”是指任何类型的油及其炼制品。

(五)“渔业水体”是指划定的鱼虾类的产卵、索饵场、越冬场、回游通道和鱼虾贝藻类的养殖场。

(二)环境标准1 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002):自2002年6月1日开始实施。

1) 本标准项目共计109项,其中地表水环境质量标准基本项目24项,集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项,集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)2) 使用范围本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。

具有特定功能的水域,执行相应的专业用水水质标准。

本标准按照地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量应控制的项目及限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。

3)水域功能和标准分类依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类:Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区;Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵汤等;Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

4)水质监测5)水质评价2 《海水水质标准》(GB3097-82)按海水用途、海水水质要求分为三类。

第一类,适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用(包括盐场、食品加工、海水淡化、坦业和海水养殖等用水),以及海上自然保护区;第二类,适用于海水浴场及风景游览区;第三类, 适用于一般工业用水、港口水域和海洋开发作业区等。

各类标准值列于附录。

3《地下水质量标准》(G8/T14848—93)本标准是地下水勘查、评价、开发利用和监督管理的依据。

1)本标准将地下水水质划为五类I类主要反映地下水化学组分的天然背景含量,适用于各种用途;II类主要反映地下水化学组分的天然背景含量,适用于各种用途;III类以人体健康基准值为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水;IV类以工农业用水要求为依据,除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水V类不宜饮用,其他用途可依使用目的选用。

2)地下水质量分类指标根据地下水各指标含量特征,分为五类,它是地下水质量评价的基础。

以地下水为水源的各类专门用水,在地下水质量分类管理基础上,可按有关专门用水标准进行管理。

3)地下水水质监测各地区应对地下水水质进行定期检测。

检验方法,按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。

各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。

监测项目为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。

排放标准1《污水综合排放标准》(GB8978—1996)2《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025—93),3《污水排入城市下水道水质标准》(CJ18-86)《污水综合排放标准》(GB8978—1996)1 定义1) 污水:指在生产与生活活动中排放的水的总称。

2) 排水量:指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量。

不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。

2 标准分级1) 排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097中二类海域的污水,执行一级标准。

2)排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB3097中三类海域的污水,执行二级标准。

3)排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。

排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,分别执行1)和2)的规定。

GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。

方法标准《水质——采样技术导则》(GB12998—91),《海洋调查规范》(GBl6723),《海洋监测规范》(HY/T003.1—003.10);涉及环境影响评价技术的有《环境影响评价技术导则——地面水环境》(三)规划第二节 工程分析与环境调查一、工程分析和影响识别(一)对地表水水量和水质影响的识别(1)项目的类型与其影响的直接联系:可以从项目的建设期和运行期进行分析,重点分析水的利用、废水回用与处理及其引起周围水体水量与水质改变的情况。

(2)项目所在位置与水体所受影响的联系,包括项目建设所需时间以及建设期的工程活动引起的影响。

(3)识别位于特殊地点的拟建项目的要求,例如与洪水控制、该区域后续的工业开发、经济发展和许多其他需要相关联的影响。