原发性免疫缺陷病

- 格式:ppt

- 大小:962.00 KB

- 文档页数:46

原发性免疫缺陷病诊断标准原发性免疫缺陷病(Primary Immunodeficiency Diseases, PID)是一类由先天性缺陷引起的免疫系统功能异常的疾病。

早期诊断和治疗对于患者的生存和生活质量至关重要。

因此,制定明确的诊断标准对于及时发现和治疗PID具有重要意义。

一、临床表现。

1. 反复感染,包括但不限于肺部感染、中耳炎、鼻窦炎等。

2. 慢性或难以控制的感染,对于一般治疗控制不佳的感染。

3. 不明原因的发育迟缓或生长受限。

4. 自身免疫性疾病,如溶血性贫血、血小板减少性紫癜等。

5. 家族史,有PID或相关免疫异常家族史。

二、实验室检查。

1. 免疫球蛋白水平,特别是IgG、IgA、IgM水平。

2. 淋巴细胞亚群分析,包括CD3+、CD4+、CD8+、CD19+、CD16/56+细胞数量。

3. 骨髓穿刺,排除骨髓疾病,评估造血功能。

4. 免疫球蛋白功能,包括特异性抗体水平、裂解试验等。

三、遗传学检查。

1. 基因测序,对于可疑的PID患者进行相关遗传基因的测序分析。

2. 家系调查,了解家族中是否有相关PID或免疫异常疾病。

四、诊断标准。

根据患者的临床表现、实验室检查和遗传学检查结果,结合国际PID诊断标准,综合判断是否符合PID的诊断标准。

五、治疗。

一旦确诊为PID,患者需要接受相应的治疗,包括但不限于免疫球蛋白替代治疗、抗生素预防治疗、造血干细胞移植等。

同时,患者需要定期进行随访和监测,以及避免接触可能引发感染的环境。

六、结语。

PID的早期诊断和治疗对于患者的生存和生活质量至关重要。

因此,医务人员需要对PID的诊断标准有清晰的认识,并且在临床实践中及时发现和诊断PID,为患者提供有效的治疗和管理措施。

在PID的诊断和治疗过程中,需要综合运用临床表现、实验室检查和遗传学检查等多方面的信息,以便做出准确的诊断和制定有效的治疗方案,从而提高患者的生存率和生活质量。

希望本文所述的PID诊断标准能够为临床医生提供一定的参考,帮助他们更好地诊断和治疗PID患者。

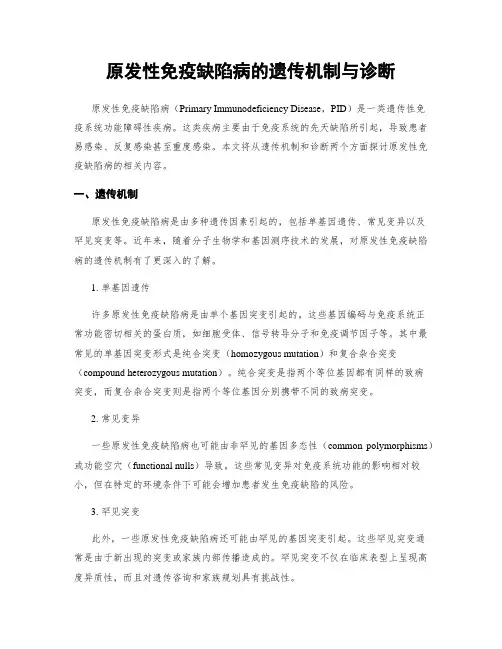

原发性免疫缺陷病的遗传机制与诊断原发性免疫缺陷病(Primary Immunodeficiency Disease,PID)是一类遗传性免疫系统功能障碍性疾病。

这类疾病主要由于免疫系统的先天缺陷所引起,导致患者易感染、反复感染甚至重度感染。

本文将从遗传机制和诊断两个方面探讨原发性免疫缺陷病的相关内容。

一、遗传机制原发性免疫缺陷病是由多种遗传因素引起的,包括单基因遗传、常见变异以及罕见突变等。

近年来,随着分子生物学和基因测序技术的发展,对原发性免疫缺陷病的遗传机制有了更深入的了解。

1. 单基因遗传许多原发性免疫缺陷病是由单个基因突变引起的。

这些基因编码与免疫系统正常功能密切相关的蛋白质,如细胞受体、信号转导分子和免疫调节因子等。

其中最常见的单基因突变形式是纯合突变(homozygous mutation)和复合杂合突变(compound heterozygous mutation)。

纯合突变是指两个等位基因都有同样的致病突变,而复合杂合突变则是指两个等位基因分别携带不同的致病突变。

2. 常见变异一些原发性免疫缺陷病也可能由非罕见的基因多态性(common polymorphisms)或功能空穴(functional nulls)导致。

这些常见变异对免疫系统功能的影响相对较小,但在特定的环境条件下可能会增加患者发生免疫缺陷的风险。

3. 罕见突变此外,一些原发性免疫缺陷病还可能由罕见的基因突变引起。

这些罕见突变通常是由于新出现的突变或家族内部传播造成的。

罕见突变不仅在临床表型上呈现高度异质性,而且对遗传咨询和家族规划具有挑战性。

二、诊断方法及早发现和准确诊断对于原发性免疫缺陷病患者的预防和治疗至关重要。

以下将介绍一些常用的原发性免疫缺陷病诊断方法。

1. 血清学检测血清学检测是最常用的原发性免疫缺陷病辅助诊断方法之一。

其中包括检测免疫球蛋白水平、特定抗体水平以及补体活性等指标。

通过对这些指标的综合分析,可以初步判断患者是否存在免疫缺陷。

原发性免疫缺陷病病情说明指导书一、原发性免疫缺陷病概述原发性免疫缺陷病(primary immunodeficiency diseases,PID)是一组先天或遗传性免疫功能障碍性疾病,主要由不同基因缺陷,使得免疫器官或分子缺陷,从而出现机体免疫功能不全所致。

常发生在婴幼儿,临床以反复感染、易患肿瘤、易出现免疫失调的自身免疫反应为特征。

本病目前难以治愈,抗感染治疗及预防感染是本病的治疗要点,干细胞移植、基因治疗或可完全纠正免疫缺陷。

英文名称:primary immunodeficiency disease,PID。

其它名称:无。

相关中医疾病:暂无资料。

ICD疾病编码:暂无编码。

疾病分类:免疫系统疾病。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:与遗传有关。

发病部位:其他。

常见症状:反复或慢性感染。

主要病因:主要与遗传和免疫系统发育障碍有关。

检查项目:体格检查、血常规、免疫球蛋白测定、抗体筛查试验、淋巴细胞亚群计数、T细胞功能测定、B细胞功能测定、补体CH50活性和C3/C4水平、特殊免疫学检查、胸部X线、基因检测。

重要提醒:本病患儿容易出现反复持续的感染,甚至危及生命,因此持续的抗感染及预防感染的治疗十分必要,日常生活中也应当避免接触一些病原体,保持生活环境卫生。

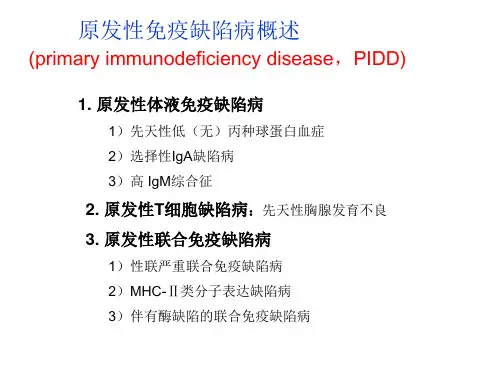

临床分类:根据免疫缺陷特点分类1、特异性免疫缺陷病(1)抗体缺陷病:包括X连锁无丙种球蛋白血症、常见变异型免疫缺陷病、婴儿暂时性低丙种球蛋白血症、选择性IgA缺陷、选择性IgM缺陷和选择性IgG亚类缺陷(伴有或不伴有IgA缺陷);(2)细胞免疫缺陷病:包括先天性胸腺发育不全症(DiGeorge综合征)和嘌呤核苷磷酸化酶缺陷(Nezelof综合征);(3)抗体和细胞联合免疫缺陷病:包括严重联合免疫缺陷病、共济失调-毛细血管扩张症和伴有血小板减少和湿疹的免疫缺陷病(Wiskott-Aldrich综合征)。

原发性免疫缺陷病的诊断提示及治疗措施原发性免疫缺陷病(PID)是由于免疫活性细胞在发生、分化或在其相互作用中异常而引起免疫功能低下的一组疾病。

一般分为B细胞缺陷病、T细胞缺陷病、联合免疫缺陷病、吞噬细胞缺陷病及补体系统缺陷病五大类。

临床上有其共同特点。

【诊断提示】1病史(1)感染病史:反复感染是免疫缺陷病最重要和常见的临床表现,严重者可死于不可控制的感染。

发病年龄越小提示免疫缺陷越严重;重要脏器的严重感染提示免疫缺陷的存在;易发生化脓菌的感染提示体液免疫、吞噬细胞或补体缺陷;细胞免疫缺陷在临床上可表现为严重的病毒、真菌、胞内寄生菌(如结核杆菌等)及某些原虫的感染。

(2)预防接种史:接种减毒活疫苗后可发生疫苗病。

(3)自身免疫病及恶性肿瘤的发病率明显增高。

(4)家族史:家族中可见类似患者,常有反复严重感染、恶性肿瘤、自身免疫性疾病的家族史。

2•体格检查及X线检查可见特殊面容,浅表淋巴结、扁桃体、脾等淋巴样组织发育不良或缺如。

3.辅助检查白细胞计数和分类,免疫球蛋白及其亚群,同族凝集素试验;T淋巴细胞计数、迟发型皮肤超敏反应、T细胞亚群;补体活性C3、C4水平测定等。

新生儿及婴儿X线检查见上纵隔窄,无胸腺组织。

【治疗措施】1一般治疗防治各种感染;加强护理,对症处理;对细胞免疫缺陷病和联合免疫缺陷病患儿禁忌接种活疫苗或菌苗,输血也需极其慎重,若用时需冷冻2周以上库存血或先用X线照射过的全血。

2.替代治疗输血液制品时需经X线照射。

(1)丙种球蛋白:治疗指征仅限于低IgG血症。

每月0.3~0∙5g∕kg静脉滴注,每日1次。

(2)新鲜全血或冷冻血浆可治疗各种体液免疫缺陷病,10~15m1/(kg•次),每3~4周1次。

已确诊为T细胞缺陷者不宜输新鲜血制品,必要时,血制品应先射线处理,并严格筛查HBV和H1V等。

(3)新鲜白细胞或新鲜全血可治疗中性粒细胞功能缺陷伴严重感染者。

(4)红细胞输注可用于治疗腺昔脱氢酶缺乏和喋吟核甘酸磷酸化酶缺乏症。