高中哲理诗:考查诗歌鉴赏的一种好题材

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:13

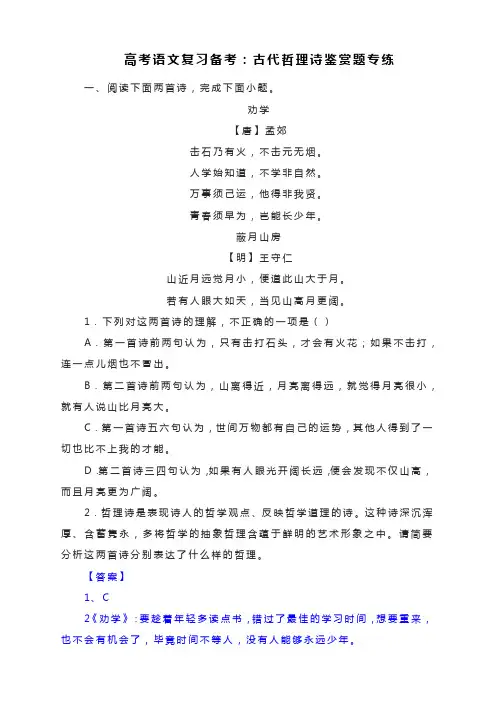

高考语文复习备考:古代哲理诗鉴赏题专练一、阅读下面两首诗,完成下面小题。

劝学【唐】孟郊击石乃有火,不击元无烟。

人学始知道,不学非自然。

万事须己运,他得非我贤。

青春须早为,岂能长少年。

蔽月山房【明】王守仁山近月远觉月小,便道此山大于月。

若有人眼大如天,当见山高月更阔。

1.下列对这两首诗的理解,不正确的一项是()A.第一首诗前两句认为,只有击打石头,才会有火花;如果不击打,连一点儿烟也不冒出。

B.第二首诗前两句认为,山离得近,月亮离得远,就觉得月亮很小,就有人说山比月亮大。

C.第一首诗五六句认为,世间万物都有自己的运势,其他人得到了一切也比不上我的才能。

D.第二首诗三四句认为,如果有人眼光开阔长远,便会发现不仅山高,而且月亮更为广阔。

2.哲理诗是表现诗人的哲学观点、反映哲学道理的诗。

这种诗深沉浑厚、含蓄隽永,多将哲学的抽象哲理含蕴于鲜明的艺术形象之中。

请简要分析这两首诗分别表达了什么样的哲理。

【答案】1、C2《劝学》:要趁着年轻多读点书,错过了最佳的学习时间,想要重来,也不会有机会了,毕竟时间不等人,没有人能够永远少年。

《蔽月山房》:看待人或事不能仅依靠主观意识,不能被表面迷惑,不能目光短浅,否则会产生错误的认知。

应当了解事物的真相,应当心胸开阔,这样你的世界就更大。

二、阅读下面的词,完成下面小题。

浣溪沙·菊节(宋)苏轼缥缈危楼紫翠间,良辰乐事古难全。

感时怀旧独凄然。

璧月琼枝空夜夜,菊花人貌自年年。

不知来岁与谁看。

(1)本词是苏轼在宋神宗熙宁七年(1074年)重阳节前一天与杨绘分别时所写,词中“______”一词点出“重阳”的时节,“______”一句暗示了“分别”。

(用原词、原句回答)(2)本词充满理趣,多处体现出哲理性思考,结合具体诗句加以分析。

答案:(1)菊花感时怀旧独凄然(2)①“良辰乐事古难全”,美好的时光和欢乐的事情不能两全,表达对自然与人生的美好不能共存的思考,耐人寻味;②“璧月琼枝空夜夜,菊花人貌自年年”,别后明月、玉树无人欣赏,花开依旧,人貌已非,写出物是人非的人生感慨;③“不知来岁与谁看”,不知来年,我将跟谁一道赏观,写出对人生无常、佳期难再的思考。

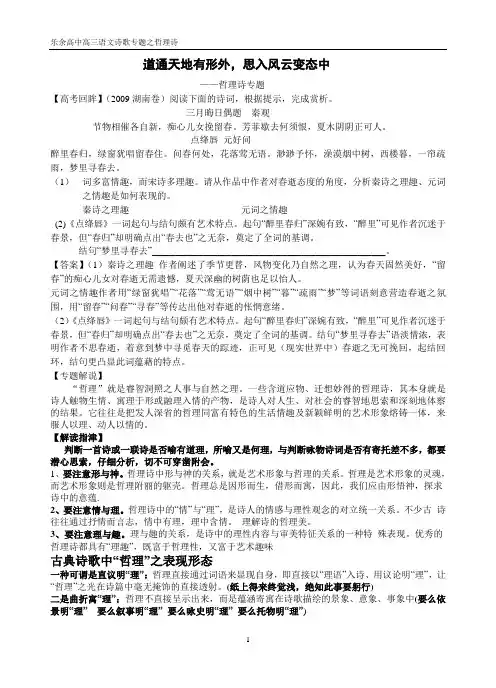

道通天地有形外,思入风云变态中——哲理诗专题【高考回眸】(2009湖南卷)阅读下面的诗词,根据提示,完成赏析。

三月晦日偶题秦观节物相催各自新,痴心儿女挽留春。

芳菲歇去何须恨,夏木阴阴正可人。

点绛唇元好问醉里春归,绿窗犹唱留春住。

问春何处,花落莺无语。

渺渺予怀,澡漠烟中树,西楼暮,一帘疏雨,梦里寻春去。

(1)词多富情趣,而宋诗多理趣。

请从作品中作者对春逝态度的角度,分析秦诗之理趣、元词之情趣是如何表现的。

秦诗之理趣_________________ 元词之情趣_________________________(2)《点绛唇》一词起句与结句颇有艺术特点。

起句“醉里春归”深婉有致,“醉里”可见作者沉迷于春景,但“春归”却明确点出“春去也”之无奈,奠定了全词的基调。

结句“梦里寻春去”__________________________________________________。

【答案】(1)秦诗之理趣_作者阐述了季节更替,风物变化乃自然之理,认为春天固然美好,“留春”的痴心儿女对春逝无需遗憾,夏天深幽的树荫也足以怡人。

元词之情趣作者用“绿窗犹唱”“花落”“莺无语”“烟中树”“暮”“疏雨”“梦”等词语刻意营造春逝之氛围,用“留春”“问春”“寻春”等传达出他对春逝的怅惘意绪。

(2)《点绛唇》一词起句与结句颇有艺术特点。

起句“醉里春归”深婉有致,“醉里”可见作者沉迷于春景,但“春归”却明确点出“春去也”之无奈,奠定了全词的基调。

结句“梦里寻春去”语淡情浓,表明作者不思春逝,着意到梦中寻觅春天的踪迹,正可见(现实世界中)春逝之无可挽回,起结回环,结句更凸显此词蕴藉的特点。

【专题解说】“哲理”就是睿智洞照之人事与自然之理。

一些含道应物、迁想妙得的哲理诗,其本身就是诗人触物生情、寓理于形或融理入情的产物,是诗人对人生、对社会的睿智地思索和深刻地体察的结果。

它往往是把发人深省的哲理同富有特色的生活情趣及新颖鲜明的艺术形象熔铸一体,来服人以理、动人以情的。

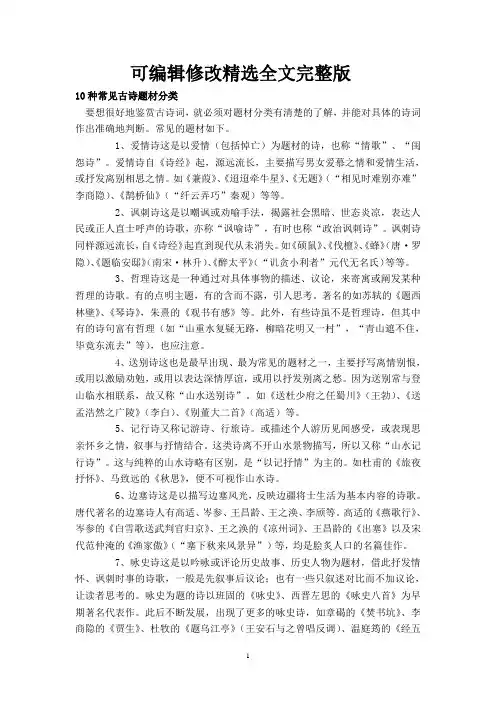

可编辑修改精选全文完整版10种常见古诗题材分类要想很好地鉴赏古诗词,就必须对题材分类有清楚的了解,并能对具体的诗词作出准确地判断。

常见的题材如下。

1、爱情诗这是以爱情(包括悼亡)为题材的诗,也称“情歌”、“闺怨诗”。

爱情诗自《诗经》起,源远流长,主要描写男女爱慕之情和爱情生活,或抒发离别相思之情。

如《兼葭》、《迢迢牵牛星》、《无题》(“相见时难别亦难”李商隐)、《鹊桥仙》(“纤云弄巧”秦观)等等。

2、讽刺诗这是以嘲讽或劝喻手法,揭露社会黑暗、世态炎凉,表达人民或正人直士呼声的诗歌,亦称“讽喻诗”,有时也称“政治讽刺诗”。

讽刺诗同样源远流长,自《诗经》起直到现代从未消失。

如《硕鼠》、《伐檀》、《蜂》(唐·罗隐)、《题临安邸》(南宋·林升)、《醉太平》(“讥贪小利者”元代无名氏)等等。

3、哲理诗这是一种通过对具体事物的描述、议论,来寄寓或阐发某种哲理的诗歌。

有的点明主题,有的含而不露,引人思考。

著名的如苏轼的《题西林壁》、《琴诗》,朱熹的《观书有感》等。

此外,有些诗虽不是哲理诗,但其中有的诗句富有哲理(如“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,“青山遮不住,毕竟东流去”等),也应注意。

4、送别诗这也是最早出现、最为常见的题材之一,主要抒写离情别恨,或用以激励劝勉,或用以表达深情厚谊,或用以抒发别离之愁。

因为送别常与登山临水相联系,故又称“山水送别诗”。

如《送杜少府之任蜀川》(王勃)、《送孟浩然之广陵》(李白)、《别董大二首》(高适)等。

5、记行诗又称记游诗、行旅诗。

或描述个人游历见闻感受,或表现思亲怀乡之情,叙事与抒情结合。

这类诗离不开山水景物描写,所以又称“山水记行诗”。

这与纯粹的山水诗略有区别,是“以记抒情”为主的。

如杜甫的《旅夜抒怀》、马致远的《秋思》,便不可视作山水诗。

6、边塞诗这是以描写边塞风光,反映边疆将士生活为基本内容的诗歌。

唐代著名的边塞诗人有高适、岑参、王昌龄、王之涣、李颀等。

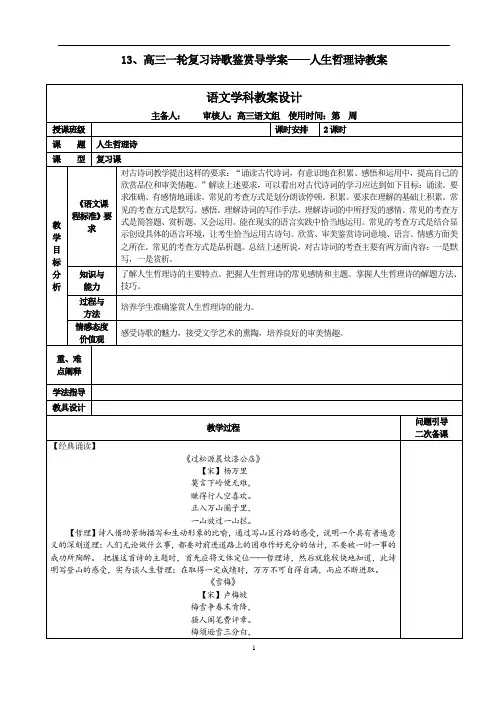

【高中语文】2021年高考诗歌鉴赏:以哲理为主的诗歌【编者按】2021届的高中三年级学生已经迈入的紧张的复习之中,为了帮助广大的考生同学们更好的复习语文,特别整理了语文诗歌鉴赏。

供广大考生参考复习!基于哲学的诗歌(注意支持事物和表达愿望)a咏物诗用以表达某种哲理情志。

主要手法是托物言志。

吟咏蝉【唐朝】罗斌旺在西方与蝉一起歌唱,南方的客人深思熟虑。

无法忍受黑暗的太阳穴的阴影,过来对着白头唱歌吧。

在浓密的露水中很难飞翔,在大风中也很容易下沉。

没有人相信高贵和高贵,谁把心放在桌子上?《放鱼》【唐】李群玉早觅为龙去,江湖莫漫游。

须知香饵下,触口是?钩。

《青柠颂》【明朝】虞谦从山上挥舞千锤,烈火熊熊燃烧,不管有多碎的骨头,我们都应该在这个世界上留下清白《相思》【唐】王维红豆生南国,春来发几枝。

愿君多采撷,此物最相思。

梅花:王安石在角落数梅花,凌寒独自开放。

我知道这不是雪,因为有淡淡的香味。

练习:阅读下面的诗歌,然后回答问题。

(7分)窗前的木槿吕本中范成大雨后霜前,小水池南岸的芙蓉是红色的。

独自努力花儿打破了小小的寒冷,花儿的心应该像客人的心。

犹胜无言旧桃李,一生开落任东风。

更凭青女①留连得,未作愁红怨绿看。

[注]① 绿色女孩:传说中掌管霜雪的女神。

⑴这两首诗都描述了木芙蓉的什么自然属性?都运用了哪种修辞手法?(2分)⑵ 这两首诗中穆芙蓉的形象有什么不同?(5分)b哲理诗,这类诗歌不重意象,也不用托物言志。

如苏轼《西林墙》横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

方燕白居易赠君一法决狐疑,不用钻龟与祝蓍。

试玉要烧三日满,辨材须待七年期。

周公恐惧流言后,王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死,一生真伪复谁知。

编辑建议:报名时间汇总有关更多信息:。

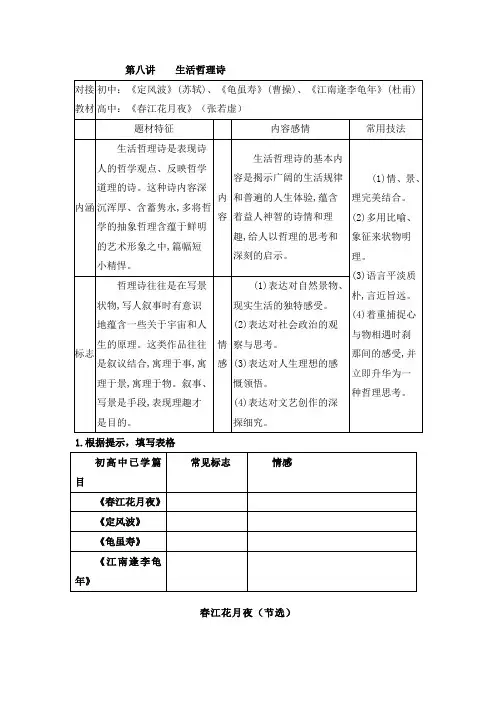

第八讲生活哲理诗1.根据提示,填写表格春江花月夜(节选)唐·张若虚春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

2. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A. 诗歌开篇就题生发,勾勒出一幅江潮连海、月共潮生的壮丽画面,一个“生”字,就赋予了明月与潮水以活泼的生命。

B. 月光荡涤了世间万物的五光十色,将大千世界浸染成梦幻一样的银辉色,因而“流霜不觉飞”,“白沙看不见”。

诗人用细腻的笔触创造出了一个神话般美妙的世界。

C. “江月何年初照人”是写宇宙形成之后,有了日月星辰;月亮在什么时候把它的光辉倾洒在人间大地上。

看似提问,实则是对自然造福人类的礼赞。

D. 诗歌最后两句中的“待”、“送”两字,运用了比喻手法,生动形象。

月为了见到它期待的人,年年长明不衰;而人生、人的青春,却被月下滔滔流水“送”走了。

3. 有人说这首诗抒发的是面对永恒自然,慨叹人生苦短的悲观情绪,实则不然,请结合诗句阐述理由。

定风波苏轼莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

4.对苏轼的《定风波》赏析有误的一项是()A. 本首词表现出旷达超逸的胸襟,充满清旷豪放之气,寄寓着独到的人生感悟,读来使人耳目为之一新,心胸为之舒阔。

诗歌鉴赏题专练之哲理诗一、哲理诗特点:“哲”者,智也;“理”者,道理、事理也;“哲理”就是睿智洞照之人事与自然之理。

阐发自然世界与人类社会最基本的、具有普遍意义的道理的诗便是哲理诗。

哲理诗通过对具体事物的描述、议论,来寄寓或阐发某种哲理,内容多种多样,涉及自然、社会、人生、理想、爱情、艺术等方面。

二、分类:(1)描写自然景物的哲理诗最多。

诸如:王籍的“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”;虞世南的“ 居高声自远,非是藉秋风”;白居易的“野火烧不尽,春风吹又生”;刘禹锡的“芳林新叶催陈叶,流水前波让后波”;许浑的“夕云乍起日沉阁,山雨欲来风满楼”;王安石的“岁老根弥壮,阳骄叶更阴”;叶绍翁的“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”等。

(2)描写社会政治的哲理诗,最能表现作者的思想观点,启迪深思。

诸如:左思的“世胄摄高位,英俊沉下僚,地位使之然,由来非一朝”(《咏史》);曹松的“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯”(《己亥岁》)。

(3)描写人生理想的哲理诗,往往都是诗人的感情宣泄,真切自然,读了催人奋起。

诸如:曹操的“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已”(《龟虽寿》);文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”(《过零丁洋》);郑思肖的“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”(《画菊》);龚自珍的“落红不是无情物,化作春泥更护花”(《已亥杂诗》)等。

(4)描写文艺创作的哲理诗。

诸如:王安石的“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”(《题张司业诗》);陆游的“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”(《示子聿》);郑板桥的“沉繁削尽留清瘦,画到生时是熟时”(《题画竹》);张问陶的“敢为常语谈何易,百炼工纯始自然”(《论诗绝句》)等。

(5)描写爱情的哲理诗,也不乏名篇,不过这类作品,大都是借助比喻或象征来表现感情的。

诸如:元稹的“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”(《离思》);刘禹锡的“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”(《竹枝词》);李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(《无题》)等。

诗歌12大题材送别抒怀诗、羁旅思乡诗、山水田园诗、爱情闺怨诗、怀古咏史诗、咏物言志诗、边塞征战诗、酬和赠答诗、即景(事)抒怀诗、干谒自荐诗、题画说理诗、哲理思辨诗【诗歌的情感】忧国忧民之感慨、国破家亡之痛楚、游子迁客之凄凉、征夫思妇之幽怨、怀才不遇之寂寞、报国无门之激愤、建功立业之豪迈、昔盛今衰之感伤、时光昜逝之感慨、自由悠闲之恬淡、秀美山河之热爱、友情之真挚、归耕隐居之乐、黑暗官场之苦、蔑视杈贵之高洁、离别思念之情、贬官谪居之恨、愤世嫉俗之绪一、送别抒怀诗“黄昏闲弄影,清浅一溪霜月”描绘了怎样的画面?请指出词人借梅花寄托了怎样的理想人格。

[答案] 黄昏时分,梅花闲展芳姿,月色清凉,倒映在澄莹的溪水中。

描绘了一幅清雅幽静的画面。

天性高洁,保持本心,特立独行,不同流俗。

二、羁旅思乡诗答案:首联,写除夕夜,诗人在外生活窘迫,连酒也没有;因极度思念家乡,泪水把衣襟都沾湿了。

从抒情角度来说,“思乡泪满巾”直抒胸臆。

领联,作者知道家里生活也贫困,但是与之相比,在外更加艰辛,因为贫困之外,又加上了刻骨的思念。

颈联,表现了作者人到老年,思乡之情更重了。

尾联,不写自己思念家人,而是从家人思念自己的角度来写,这是曲笔,表现出一种浓浓的亲情,更强化了作者对家乡的思念之情。

三、山水田园诗衰翁健饭堪夸。

把癭尊①茗碗,高话桑麻。

穿池还种柳,汲水自浇瓜。

霜后橘,雨前茶,这风味清佳。

喜去年,山田大熟,烂熳生涯。

【注】①癭尊,即癭樽,用瘿瘤状木根所制的酒杯。

分别赏析上片的写景艺术和下片的叙事艺术。

[答案] 写景艺术:①由远及近,由外到内。

从村坞、山家到室内,步移景换。

②意象丰密,色彩和谐。

“苍藤老干”“翠竹明沙”,构成明净清幽之境。

③以动写静,动静结合。

如“苔径逐篱斜”。

叙事艺术:①对比衬托。

如“蓑翁”与“健饭”。

②铺陈写实。

如“高话”以下,一一叙写山家生活。

③以农家话语写自适情态。

如“汲水自浇瓜”。

四、爱情闺怨诗【注】①元稹的原配夫人韦氏病逝后,元稹写了不少悼亡诗,此为其中一首。

高考古代诗歌鉴赏分类训练:哲理诗专题(附答案解析)一、阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

和答钱穆父咏猩猩毛笔①黄庭坚爱酒醉魂在,能言机事疏。

平生几两屐,身后五车书。

物色看王会②,勋劳在石渠③。

拔毛能济世,端为谢杨朱④。

[注]①猩猩毛笔:高丽笔,旧说是猩猩毛制成的。

《唐文粹》载猩猩因喜爱酒、屐而被人擒获。

《礼记》:“猩猩能言,不离禽兽。

”钱穆父出使高丽,带回猩猩毛笔,赠予黄庭坚。

②王会:《汲冢周书》的《王会篇》,相传是周王大会诸侯及四夷所作。

③石渠:汉代皇帝的图书馆。

④杨朱:《孟子》载,“杨朱氏为我,拔一毛而利天下,不为也”。

15.下列对这首诗的理解与赏析,不正确的一项是(3分)A.首联即咏猩猩的“爱酒”与“能言”二事,但一语双关,兼写猩猩与毛笔。

B.“能言”写猩猩习性,也指以笔书写难免泄露机事,又暗含酒后失言之趣。

C.“王会”的典故交代了猩猩毛笔的来源,后又指出钱穆父撰写图书的功劳。

D.诗歌咏物抒怀,虽多处不离毛笔,却又能写出人情世态,蕴含着人生哲理。

16.诗歌借物喻理,富有启示意义,请结合诗歌简要分析。

(6分)【答案解析】15.C(“勋劳在石渠”并不是指钱穆父的功劳,而是指毛笔能用来撰写图书) 16.①用猩猩醉酒失言、被擒的故事告诫人们要谨慎处世,不可贪婪。

②几两屐,五车书,寄寓人生有限而文章能超越生命、垂之久远的哲理。

③“拔毛济世”提醒友人要勤于著述,且拯物济世、无私奉献。

(每点2分,意思对即可,其他答案,言之有理酌情给分)二、阅读下面这首诗,完成下列小题。

插秧诗【后梁】契此和尚手把青秧插满田,低头便见水中天。

六根①清净方为道,退步原来是向前。

【注】①六根:指眼、耳、鼻、活、身、意。

此句以六根清净方可学佛修道,比喻插秧时洗净秧根有利秧苗成长。

15 .下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A .诗人借助动作描写和场景营造,使得诗歌很有画面感和现场感,让人身临其境。

B .这首诗看似平平无奇,却能将禅理巧妙地融入农业劳动的过程之中,饶有情趣。

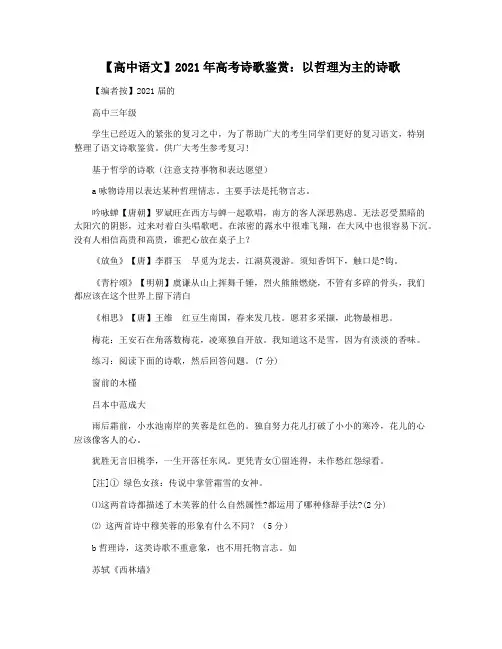

哲理诗:考查诗歌鉴赏的一种好题材

古典诗词鉴赏,是历年高考考查的重点内容,分值也越来大。

随着高考制度的改革,特别是语文学科分数的提高,古典诗词鉴赏的权重还将日益显现。

纵观历年高考诗歌鉴赏所选择的诗歌题材,主要以赠别怀人类、羁旅思乡类为多,偶尔涉及边塞征战类、咏史抒怀类的诗歌。

从表达技巧上看,主要是选择那些极具特色的写景状物类诗歌。

从表达的主旨来看,主要选择那些忧国忧民、人生感悟、思乡怀人等特点突出的诗歌。

但是,为了真正发挥高考的选拔性作用,未来的选材完全可能选择一些比较浅显的哲理诗。

这不仅是因为哲理类诗歌睿智地洞照了人事与自然之理,阐发了自然世界与人类社会最基本的、具有普遍意义的道理,更主要的是这样的“道理”是人类社会发展尤其是未来社会科学发展所必备的大智慧,而且这类诗同样不乏精巧的表达技巧。

哲理诗是诗人触物生情、寓理于形或融理入情的产物,是诗人对人生、对社会的深度关注与睿智地思索的智慧结晶,诗人往往把发人深省的哲理寓于富有特色的生活情趣之中,借新颖鲜明的艺术形象或者是启人深思的意境表达出来,目的是以情动人、以理服人。

所以,这类诗意境深远,启迪心扉,一向为人们所传诵称引。

高度关注这类

诗,尤其是对此类诗进行专题性复习,一定有助于提高古典诗词的鉴赏水平。

【专题训练】

1.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

泛舟

朱熹

昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

(1)这首诗最突出的表现手法是什么?请结合诗句具体分析。

(5分)

(2)请联系实际,探究这首诗所表达的深刻道理。

(6分)

2.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

偶成

朱熹

少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

(1)请结合全诗简要分析“春草”“梧叶”这两个意象的作用。

(5分)

(2)请结合全诗简要分析这首诗所蕴含的深刻道理。

(6分)

3.阅读下面这首诗歌,完成(1)~(2)题。

咏玉

韦应物

乾坤有精物,至宝无文章。

雕琢为世器,真性一朝伤。

(1)前人评价韦应物“立性高洁”,你同意这种说法吗?请结合诗句简要分析。

(5分)

(2)请结合诗句具体分析这首诗所表达的深刻道理。

(6分)

4.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

过沙头

杨万里

过了沙头渐有村,地平江阔气清温。

暗潮已到无人会,只有篙师识水痕。

(1)“地平江阔气清温”再现了怎样的画面?在诗中具有什么样的作用?(6分)

(2)请简要分析这首诗所表达的哲理。

(5分)

5.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

过松源晨炊漆公店

杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

进入万山圈子里,一山放出一山拦。

(1)请结合诗句简要分析本诗虚实结合手法的运用。

(6分)

(2)这首诗表达了一个怎样的生活哲理?又是怎样表达的呢?(5分)

6.阅读下面这首诗歌,完成(1)~(2)题。

雪梅

卢梅坡

梅雪争春末肯降,骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

(1)这首咏物诗,没有写景,没有抒情,句句议论,却写得如此生动。

请结合全诗简要分析。

(6分)

(2)在诗人笔下,雪似梅,梅似雪,诗人借此要表达什么样的生活哲理呢?(5分)

7.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)请结合诗句简要分析第二句在全诗中的作用。

(5分)

(2)请联系生活实际具体探究这首诗所表达的人生哲理。

(6分)【参考答案】

1.(1)运用了对比(或者反衬)的手法(1分)。

一二句描写了雨后水涨,即使是大船行驶起来也轻快如飞的生活图景。

日行月转,地球上又一度春季到来,万物复苏,大地滋润。

江上的水涨起来了,巨船大舰在江上飘行,轻快如水漂鸿毛一般(1分)。

第三句写冰冻山寒,江流缓细,多人推拉,一条小船也移动艰难(1分)。

两幅画面形成了鲜明的对比,进而突出了因水流大船行顺利的特点(1分)。

(2)厚积才能薄发(2分)大的船舰能够在江水中自由飘飞,就是因为与“向来”相比承载它的水流足够充足。

(2分)读书做学问,做任何事情,都要打好雄厚的基础,日积月累,才能驾驭自如,取得事半功倍的效果。

(2分)

2.(1)想象中池塘边丛生的“春草”和台阶前凋零的“梧叶”,构成鲜明的对比(1分),生动形象地突出了虚度的时间过得飞快地特点(2分)因为青春来日方长,所以,青春者总是借口为时尚早而梦想着等到池塘边生机盎然杂草丛生时再开始逐梦,岂不知还没有等到那个时候台阶前的梧桐叶已经枯萎凋零了——大好时光已经过去

了(3分)。

(2)青春的日子容易逝去,学问却很难成功,所以要珍惜我们拥有的每一寸光阴(2分)。

生活就是这样,没等池塘生春草的美梦醒来,台阶前的梧桐树叶就已经在秋风里沙沙作响了——时间(青春)会在梦想中悄然逝去(2分)。

诗歌形象生动地劝解人们珍惜时间(青春),抓紧时间,不要让每一寸光阴虚度(2分)。

3.(1)诗人托物言志,借玉喻人(2分),天下最精美的宝物是无须任何雕琢与粉饰的,否则就破坏了它的率真本性(2分),做人做事也是如此,善良与正直是不需伪装的(1分),诗人借此表达了自己崇尚率真、自然的高洁性情(1分)。

(2)天下最宝贵的宝物是朴实无华的,一旦追求华丽,便失去了本性,也就不是至宝了(2分)。

做人也应该保持本性和率真,只有自己的才是独特的,一切以自然、真实为好(2分)玉璞经过刻意的雕琢虽然成了宝器,但是它也从此丢失了本真、本性(2分)。

4.(1)地势平坦,江面开阔,气温凉爽,和谐、宁静(2分)。

为下文“暗流已到”做铺垫(2分),生活中危机四伏,有时表面上的平静很可能是危机孕育的时刻,而缺乏经验者则往往不以为然,也不能够有力地化解危机,只有同“暗流”长期打交道并掌握其规律的“蒿师”才能识破并化解危机(2分)。

(2)实践出真知(2分)绕过这片沙滩,一片小渔村渐渐映入眼帘,那里江面开阔、地势平坦、气温凉爽。

然而,一股暗潮已然来到,一般人却无从发觉,篙师长年累月在江上撑船,水的深浅,流速的快慢等都一清二楚,些微变化他们都能察觉(2分)。

诗歌形象生动地告诉人们真理是在大胆实践反复实践中摸索出来(1分)。

5.(1)诗歌运用了虚实结合的表现手法(1分):实写翻山越岭,走出一座山峰后还有更多的连绵的山峰在前面阻挡(1分),虚

写生活中、人生中的困难一个接着一个(1分),诗人将生活中的困难比喻成山峰,形象生动地告诉人们要有充分的思想准备,认真评估自己所面对的困难(2分)。

(2)诗人借翻山越岭的实际描写,道出一则深刻的哲理(1分)。

一二两句,平白如话,先点题意:“下岭”有难,切莫“错喜欢”。

三四两句,集中作答:“进入万山圈子里,一山放出一山拦”,困难是一个接着一个,正如进入丛山峻岭,翻过一座山,还有一座山在那里等着呢(2分)!要有充分的思想准备,千万不可松懈,无论做什么事,都要对前进道路上的困难做好充分的估计,不要被一时一事的成功所陶醉(2分)。

6.(1)梅与雪争春,谁也不让谁,也难分高下,文人墨客们各自从自己的角度对此进行评价、赞叹,看来这是一个争论不休的话题(2分)。

而作者认为二者各有千秋:尽管雪与梅相依相存,但梅有梅的清香,雪有雪的洁白,各有优点(2分)。

诗人不事雕琢,也不直接流露思想感情,而是客观理性地评价二者,句句议论,字字珠玑,明了晓畅(2分)。

(2)诗歌借对梅与雪的评价,生动形象地揭示出一个普遍性的生活哲理(2分):一个人应看到自己的长处,也要看到别人的长处,还要看到自己不如别人的地方(3分)。

7.(1)飞来峰高耸入云,传说在飞来峰的千寻塔上可以听见天鸡鸣叫,可以目睹壮观的东方日出(2分),诗人借神话传说侧面烘托出飞来峰的高大(1分),为下文“占据较高的立足点,树立远大目标”的议论做铺垫,使议论自然(2分)。

(2)只有立足高远,才能够排除种种迷雾,看到事物的本来面目(2分)。

无论生活或学习,都要有一个较高的立足点和较为长远的目标,只有这样,他才能避开种种假象的迷惑,排除前进道路上的重重障碍,向理想之境迈进(2分)。

只要努力践行,在纷繁复杂的表象中确认事物发展变化规律,我们是能够做到的(2分)。