中国古代工艺美术与其特点

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:25

天工|2024年第5期[摘 要]中华优秀传统文化博大精深且源远流长,在人类社会不断前进的过程中以及人类文明不断传承演变的过程中,形成了雕塑这一传统艺术形式。

通过对我国古代雕塑的艺术特征进行透彻全面的研究,不难发现,我国古代雕塑更偏向于工艺美术。

也正是美学与艺术的结合,使我国古代雕塑形成了独具特色的民族风格、多元多维的艺术特征。

基于此,以中国古代雕塑为基本出发点,围绕其艺术特征展开探究。

[关键词]中国;古代雕塑;艺术特征[中图分类号]J32 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)5-0030-03 本文文献著录格式:姜帆.浅谈中国古代雕塑的艺术特征[J].天工,2024(5):30-32.姜 帆 哈尔滨师范大学 浅谈中国古代雕塑的艺术特征作者简介:姜帆(1999—),女,汉族,黑龙江海伦人,哈尔滨师范大学大学美术学院22级在读硕士研究生,研究方向:雕塑。

在中国古代雕塑的不断传承发展过程中,不论是从陶器、青铜器、玉器及漆器等工艺品发展出的实用性雕塑,还是观赏性雕塑,在我国历朝历代的文化艺术中都占据着重要地位。

从本质上看,我国古代雕塑的艺术特征同中国传统书画的用笔藏锋之美有着异曲同工之妙,给人以无限的想象空间,具有返璞归真的艺术特征,追求内在美、原始美和大巧若拙的哲学精神境界。

也正是由于这些独具特色的艺术特征,使得我国古代雕塑在世界文化之林立于不败之地,时刻散发着璀璨的光芒。

一、绘画性实践经验及调查研究表明,我国古代雕塑具有显著的绘画性艺术特征。

纵观我国整个古代雕塑史,其与我国绘画艺术之间有许多共同之处。

曾有人戏言,“中国古代雕塑与绘画艺术乃同胞兄弟,其胚胎均为原始的工艺美术。

”而这一理论也被诸多古代雕塑艺术品加以验证。

相关数据表明,从彩陶时期开始,塑和彩便被以多种形式应用到雕塑过程中,并互相补充、相得益彰。

而从陶塑开始,加彩(即妆銮)从根本上有效提升了陶塑的表现张力,等到其原始造型逐渐趋于成熟且捏塑工艺得到充分优化之后,“塑形绘质”艺术仍然是独立存在的。

《中国工艺美术史》第一节课前小说明:两门课程知识点较庞杂,,任务大,网络授课需要大家精神集中,学会快速浏览所讲内容,书本也尽量跟上。

讲课中不好找的章节段落都标注了页码。

课程安排:中、外工史共七次课。

考虑到中工史较外工史内容更多,更庞杂,所以先讲中工史。

教材以尚刚老师的为准。

课程特点:以书本为基础,并将历年真题融进课本,力求全面覆盖知识考查点。

学习工艺美术史的友情提示:1 知识点多而零碎,尤其是中国工艺美术史,需要大家课前做好预习工作,这样在课堂上才能更好的跟上讲课节奏,更好的理解所讲内容。

在前期全面复习阶段,中工史上课没有讲到的内容也要细读,而外工史有些内容可以略读。

这个阶段可能略显枯燥,但这是“金字塔”的广而厚的基础,这一部分决定了“金字塔”的高度。

2 课后复习时,时刻拿“体系”、“比较”两个概念来检验自己学习结果。

比如:中国工艺美术史:可用下面两种方法:纵向比较:按朝代分为十章,复习完一章后,就合上书本想想,本章(本时代)的重点工艺美术门类是什么?原始社会的陶器,夏商周德青铜器,隋唐的丝绸……本章又有哪些知识点?合上书本自己能说出来。

横向比较:每一个工艺美术门类,比如陶器,瓷器,青铜器,漆器、铜镜、丝绸……最早哪个时间开始,哪个时间发展为高峰,哪个时间被其他工艺美术品种替代或者什么时间走向衰落……这个阶段可能是个痛苦的过程,而这是通往“塔顶”的必经之路,完成这一步,就会有“柳暗花明”的感觉。

3 复习备考是一个长期积累的过程,学习过程中,制定好适合自己的学习计划,要避免学习计划定的过高(完成不了有挫折感)或过低(计划很易完成,就容易盲目乐观)。

另一方面,说起来容易但做起来也最难的就是,保持一个良好积极的心态。

不骄不躁、脚踏实地的完成每一次复习任务。

有句话说的好:最笨的方法也就是最有效的方法。

良好的心态将伴随每一次复习备考,这是顺利达到“塔尖”的必要条件。

我们打开书本的目录部分,我们先来看下书本结构特点:我们发现,每一章的第一节都是绪言部分,最后一节是结语部分。

工艺美术鉴赏一.名词解释(1)陶范法:商周时期,青铜器铸造采用合范法,即为后世称为陶范法的铸造工艺。

用陶范法铸造的青铜器会留下工艺痕迹,与其后用失蜡法制造的青铜器不同。

所以知道陶范法铸造青铜器的特点,有助于辨别伪器。

陶范法的模和范只能使用一次,青铜器上会留下一些工艺痕迹,这是陶范法的特点。

用陶范法铸造青铜器,因工艺的原因,一定会有以下几种痕迹:器壁薄厚不匀,器腹、底、足等部位有铸痕,范与范合拢处的花纹部位有错位现象,耳、足、鉴内残存有红或灰色的范土,很结实,用指甲抠不掉;腹、底部位会有排列较有规律的垫片。

(2)分铸法:在制作复杂造型的青铜器时,古人还采用了分铸法作为基本工艺原则,获得复杂的器形。

或者先铸器身,再在上合范浇注附件(如兽头、柱等);或者先铸得附件(如鼎的耳、足等),再在浇注器身的时候铸界成一体。

著名的四羊尊(湖南宁乡出土)就是使用了分铸法才铸成的。

先铸附件后铸器身成为分铸法的主流,新郑彝器和战国时期的鼎、壶等类多半是这样铸成的。

运用简单的工艺原则成功地解决复杂的工艺问题,执简御繁,平凡的劳动中显现出独具的匠心,这是中国古代汉族劳动人民的卓越创造。

(3)失蜡法:中国失蜡铸造技术原理起源于焚失法,焚失法最早见于商代中晚期,这种技术在无范线失蜡法出现之后逐渐消亡。

失蜡法是一种青铜等金属器物的精密铸造方法。

做法是用蜂蜡做成铸件的模型,再用别的耐火材料填充泥芯和敷成外范。

加热烘烤后,蜡模全部熔化流失,使整个铸件模型变成空壳。

再往内浇灌熔液,便铸成器物。

以失蜡法铸造的器物可以玲珑剔透,有镂空的效果。

失蜡法,在我国有悠久的历史,湖北随县曾侯乙墓,出土的青铜尊、盘,是我国目前所知最早的失蜡铸件,时代是在公元前五世纪。

(4)金银平脱:金银平脱是一种将髹漆与金属镶嵌相结合的工艺技术,是我国古代著名的器物装饰技法。

考古发掘资料表明,金银平脱技术是由最早出现于商代的金银箔贴花技术发展而来,经由战国、汉代较长时期的发展,到了唐代,这一工艺已得到创造性的运用,成为极具时代特点的器物装饰技法,对后周边国家和地区以及后世相关装饰工艺产生了很大影响。

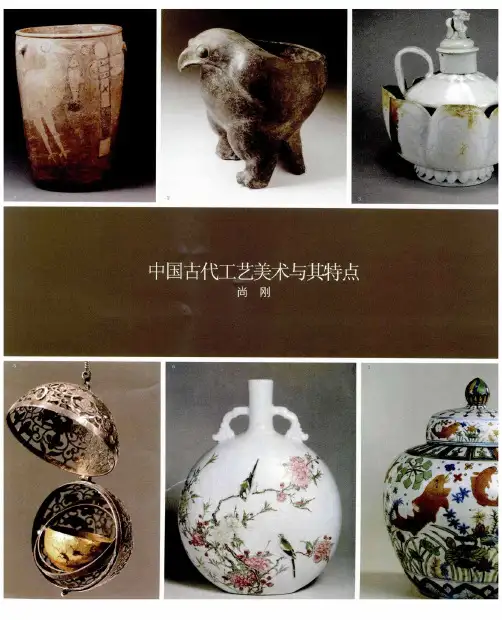

对中国古代工艺美术的认识

中国古代工艺美术是中国古代文化的重要组成部分,它以其独特的特点和风格,在世界工艺美术史上占有重要的地位。

中国古代工艺美术注重实用性和审美性的统一,既满足了人们日常生活的需要,又体现了丰富的艺术价值和审美意趣。

其门类繁多,包括陶瓷、织锦、玉器、漆器、金属器皿等,每一种门类都有其独特的制作工艺和艺术特色。

中国古代工艺美术在制作上讲究精益求精,追求完美无缺的艺术效果。

例如,在陶瓷制作方面,中国古代工匠们通过精湛的技艺和严谨的制作过程,将普通的泥土变成了各式各样的精美瓷器。

同样,在其他工艺美术门类中,也都有着精湛的技艺和卓越的艺术表现力。

此外,中国古代工艺美术还具有深刻的文化内涵和历史意义。

许多工艺品都反映了当时社会的风俗习惯、审美观念、宗教信仰等,成为历史和文化的重要见证。

总的来说,中国古代工艺美术是中国古代文化的一颗璀璨明珠,它不仅代表了古代中国人民的智慧和创造力,也是人类艺术史上的重要瑰宝。

这里的工艺美术起源仅简述中国工艺美术萌芽与其发展。

石器由简陋粗重向规整细小演进。

旧石器时代生存靠男人渔猎女人采集。

农耕的出现标志着新石器时代的开始。

图腾一词源出印第安奥基华斯部落的语言,意为氏族的徽号或标志。

陶器指以粘土制坯大多经800℃~1000℃以上的高温烧成的器物。

陶器的制坯方法大体有捏塑泥条盘筑轮制三种。

彩陶即在坯体上以矿物质颜料绘画图案,然后焙烧的陶器,多属泥质红陶。

半坡类型首次发现与西安半坡遗址时代约在公元前4800~4300年主要分布在关中地区。

装饰的变化往往依托于技术进步引出的新装饰技法。

新技法有模印制范法、失蜡法、嵌错以及鎏金、针刻、漆绘。

战国漆器的胎质有夹纻、皮、竹、木等。

掐丝是将极薄的金银片剪成细条再搓成丝若将这样的丝按某种形状焊接在器物上便成为镶嵌物的外框。

《考工记》是我国已知的第一部系统的古代手工业技术著作。

其内容包括了制造车舆、农具、皮甲、兵器、乐器、礼器、饮食器、建筑、水利、彩绘、染羽毛、练丝等。

古人把颜色分为正色和间色,正色为青黄赤白黑五种,间色则是用两种正色调和出的。

木胎主要有旋、斫(zhuo)、卷三种做法。

彩绘是秦汉漆器的主要手法,颜色有十种,其中黑、红使用最多。

西汉的丁缓是被《西京杂记》记录的著名工匠与巧匠李菊同被誉为天下第一。

周代的玉礼器基本为璧、琮(cong)、圭、璋、琥、璜,此即所谓六器。

民间工艺美术沉闷凄凉,官府的制作倒有畸形的发达。

设置官府作坊为的是满足统治者的奢欲,而出于偏私,统治者期望垄断高档工艺美术品,故常常禁限官府作坊以外的高档制作。

官府丝织作坊的产品主要是纹彩美丽的锦、罗、绫、绮之类,而民间织造则以无纹的绢、缣(细绢)等为主。

魏晋南北朝丝绸以至工艺美术装饰重要的变化时联珠纹的出现、植物题材的增多和纹样的写实,这集中表现在6世纪以来的南北朝后期。

联珠纹有一个个的小圆珠组成,圆珠或排成条带等形状,或围成一个圆圈,用以包围主题纹样,成为珠圈。

唐三彩是种低温的铅釉陶器,胎料多系白色瓷土。

![中国古代工艺美术与其特点[1]](https://uimg.taocdn.com/986ef7e9f605cc1755270722192e453610665b84.webp)

中国古代工艺美术与其特点一、名词、起源与分类在古代,工艺美术就是含有艺术价值的手工制品。

其生产形态,等同于手工业,其文化形态,则属于造型艺术。

“工艺美术”是个后其的语词,在中国的历史尚不足百年。

语词虽晚,但它涵盖的若干门类却是最早的艺术创造。

在中国,总是不把最早的饰品包罗在内,也大约能上溯到8000年前,由此开始的4000年是中国的新石器时代,它的基本特征除石质工具的磨制外,还包括制陶和纺织的出现。

织物易腐难存,但玉石器和陶器则展现了先民卓越的艺术才华。

鉴于年代往往不明的岩画的存在,如今已很难认定工艺美术孕育了美术,但仍然可以确信,在中国的原始社会,工艺美术比美术更成熟、更辉煌,原始的绘画和雕塑也常常附丽于工艺美术。

工艺美术是什么?对此,还有似明若晦的争议。

一招不会引出异说的理解,可以根据材质,把工艺美术粗分为织物、陶瓷、玉石、金属、漆木及竹牙角玻璃等六类。

这样,就能明白看出其主体是蕴含艺术价值的日用品,此外,还有欣赏品,欣赏品现在又通称“特种工艺美术。

”其实,在日用和欣赏之间,从来没有断然的界线,所有的日用品都能欣赏,许多欣赏品又可使用,只是,欣赏品的材质往往更高贵,制作常常更考究。

有人愿从奇技淫巧的视角品评工艺美术,把鬼斧神工当做衡量价值的最高标准,其偏颇已不言自明,若一定要从中搜寻可取之处,那么,也至多仅与特种工艺美术相通。

二、适用的原则除少数纯属玩赏之外,工艺美术最关心适用,造型和装饰往往体现着功能的需要,中国古代长期以农耕民族为主体,与其定居生活相适应,器物造型大多安定稳重,便于陈放,而在游牧民族入主的时代,便携器物为数众多,这体现的是统治民族马背上的生活,他们生活形态的演进由令器形不断变化,辽代的皮囊壶就是明证。

较细微的变化表现在同类器物的体量差异上,一样是注子,茶汤是热的,故茶注不配注碗,酒液是凉的,故酒注每配注碗以加温;一样是酒具,硕大的往往反应着所贮酒的温和,小巧的则每与酒的浓烈相联。

普通高等教育十五国家级规划教材课件:教材编著:尚刚课件制作:尚刚韩倩序言中国古代工艺美术与其特点一、性质与分类●古代工艺美术定义:含有艺术价值的手工制品。

生产形态,等同手工业,文化形态,属造型艺术●讲授时段:自远古至1911年(原始社会~清亡)●起源:后起词,历史不足百年;涵盖门类广,历史早(8000年前);与原始美术比较,原始工艺美术更成熟分类和主体:●分类(按材质):织物(丝棉毛麻)、陶瓷、玉石、金属(金银铜)、漆木、杂(竹牙角玻璃)●主体:日用品为主,也含欣赏品。

日用和欣赏无断然界线二、适用的原则●造型、装饰体现适用(功能)造型与适用:联系密切●装饰与适用:联系稍弱,仍常表现明确日用器皿装饰:立体→平面●造型装饰评价标准¡ª¡ª美观适用统一一般尺度:不妨于用;更高标准:有助于用三、材料与技术的制约材料的制约ª●材料与造型金属、漆木:可方可圆,大小皆宜陶瓷:圆,尺度适中——粘土特性材料与装饰●主料:青花图案发色氧化钴成分技术的制约●材料借助技术,技术引出差异四、造型、装饰与其主导造型装饰演进的差异●造型较稳定(变化慢):使用联系生活方式●装饰较活跃(变化快):欣赏联系审美观念碗的相似造型和不同装饰材质与造型装饰ª●材质的低贱仿高贵金银器:总为漆木、陶瓷取法丝绸:装饰影响最大●反例高档模仿低档:较少玉器:等级最高,影响不大——材料珍稀且易损坏五、认识功能与审美意义认识功能¡ª¡ª●制作宗旨:官府民间¡ª¡ª迎合主顾●使用对象:特定阶层——共性●认识功能:最能反映审美时尚●不及纯艺术震撼感人●生活中无法回避●造型装饰:不断提供形式语言●审美意义:方式——潜移默化功效——培养审美意识左右审美判断六、生产格局与时代主流生产格局:官府、民间时代主流:●官府:时代主导工艺美术体现等级:材质、品种、图案、配色官府设计统一,风貌类同●民间:仿效官府艺术追求趋同,违制僭越例外:民间高(始于宋,盛于明清)生产中心:●多数:城市及周边作坊集中,能工巧匠荟萃商业发达:销售,竞争刺激创新●例外陶瓷:就地取材、破坏环境宫廷窑场:规模小,数量极少七、基本风貌与文明价值基本风貌:●宋以来,含蓄优雅常最受推重●装饰大抵神重于形●体现:文人士子物品若干宫廷器用●独有艺术特色文明价值:●发明丝绸、瓷器,水平高跻世界顶峰2、独有文化、艺术特色●唯一有连续性传统的工艺美术域外:历史更久、也曾辉煌,但传统中断中国:虽经冲击,兼收并蓄,绵延相继,自成体系八、讨论的核心与断代的利弊讨论核心:出土物断代利弊:●缺憾:艺术变化与朝代更迭总不同步●坚持断代缘由:1、王朝更迭总导引政治、经济、文化等变迁2、工艺美术风貌演进受上述因素影响3、变化由微而著,根由是新王朝建立4、工艺美术史理当做出充分的文化解说第一章原始社会远古~公元前21世纪第一节绪言一、工艺美术的起源●艺术起源劳动说、娱乐说、巫术说、图腾说观念、方法不同导致联想、推测不同●工艺美术萌芽旧石器时代晚期(1万8千年前):旧石器:渐趋规整、细小、对称饰品:ª鱼、兽牙、骨饰品,石珠、石坠,染色新石器时代(8000年前始):工艺美术法则萌生:质感、触感、比例、对称品种:陶器、玉器、纺织品、牙骨器、漆器二、时代与工艺美术●时代背景旧石器时代:渔猎采集,生活艰难,环境恶劣,居无定所新石器时代:农业、畜牧业发展,居所稳定中期:社会分工渐明确,手工业渐独立晚期:贫富分化,社会结构变化●工艺美术内涵对美的追求和理解功利目的(更重要):自然崇拜、图腾信仰第二节陶器一、引言●陶器定义粘土制坯,800℃~1000℃以上高温烧成●分布发现七八千处:黄河、长江中下游、东南沿海、东北●分类按坯体呈色:红(彩陶多为泥质红陶)、灰、黑、白重点:彩陶(装饰)、黑陶(造型)二、材料与制作●材料特性:粘土的可塑性、收缩性●制作:制坯:捏塑、泥条盘筑、轮制(陶车、慢轮、快轮)修整:打磨,令坯致密,吸水率低,器表平整光亮装饰:陶衣、彩绘、剔刻、镂空、拍印、堆加焙烧:平地堆烧:窑炉空气供应与呈色:红陶(氧化),新石器时代早中期灰陶(还原),新石器时代晚期、商周三、彩陶●定义:绘画图案于坯体,而后焙烧(区别于彩绘陶)多属泥质红陶●起源与兴盛:公元前6000~5000年出现于黄河流域新石器时代中期最盛●分布各重要江河流域1、仰韶文化彩陶●命名:1921首先于河南渑池的仰韶村,声名赫赫●分布:以陕豫为中心,也发现在与之相邻的冀、晋、蒙、肃、鄂等省区的部分地域●陶器:砂质和泥质的红陶为主●制坯:多捏塑、泥条盘筑法成形,有些采用慢轮修整●主流:彩陶,器物多为泥质钵、盆、盂●色彩:红、黑、白为主,常画在细泥陶衣上●题材:主要为抽象几何形,有少量的写实动物●典型类型2、马家窑文化彩陶●命名:1924年,甘肃临洮马家窑村●分布:甘肃中部、青海东北部及四川北部、宁夏东南部●时代:约从公元前3000年延续到公元前1900年●陶器:砂质、泥质红陶,泥质灰陶。

隋唐美术概况:隋唐时期是我国封建社会的鼎盛时期。

当时社会相对安定,经济繁荣,同其他国家的交流频繁,文化艺术获得高度发展,名家辈出,展子虔、阎立本、吴道子、李思训、王维、韩干、张萱、周昉、褚遂良、欧阳询、颜真卿、柳公权、张旭、怀素等都是令后人仰慕的巨匠。

隋唐的人物画继承汉魏传统,重视表现人物的精神气质;山水画分流出青绿山水和水墨山水两大体系,并产生出不同的地域风格;花鸟画创立了工笔设色和水墨淡彩等多种表现方法;书法艺术以唐朝的楷书、草书成就最为突出。

此外,雄伟的唐代雕塑,绚丽的宗教绘画也体现出伟岸的大国风度。

开青绿山水之源的展子虔展子虔(约550—604),渤海(今山东阳信)人,擅画山水、人物,被称为“唐画之祖”。

传为隋代展子虔画的《游春图》是现存最早的一件山水画卷,该画用鸟瞰方式把湖光山色统一在有限的画面里。

从画中,我们可以看到,在山峦起伏、新绿成荫、春波荡漾的大自然中,游人或放马、或伫立、或泛舟、或漫步,尽情地享受春天的快乐。

隋代以前,山水是作为人物画的背景出现的。

在魏晋南北朝这个动乱时代,老庄回归自然的思想比较流行,许多文人学士都归隐山林,从而产生了一批田园诗人和山水画家。

南北朝时期的宗炳曾写过一篇专门论山水画的文章《画山水序》,但在早期的山水画中,由于没有解决透视问题,比例不协调一直是个问题。

这幅画描绘的对象在比例处理上较为合理,有“丈山、尺树、寸马、豆人”之评,与以前“水不容泛,人大于山”的景观大为不同,标志着中国山水画己从作为人物配景的稚拙阶段进入到成熟时期。

展子虔的山水画为唐代李思训父子所承,对中国山水画的影响极为巨大。

以表现政治题材为主的阎立本唐朝初年,唐太宗李世民重视以绘画作为工具来维护政权。

当时的大画家阎立本在唐太宗的旨令下,画过《秦府十八学士图》、《凌烟阁功臣二十四人图》、《职责图》、《历代帝王图》、《步辇图》等主要反映唐太宗政治生涯的作品。

深得唐太宗欣赏的阎立本官至右相,他与当时战功赫赫的左相姜恪有“左相宣威沙漠,右相驰誉丹青”之称。

中国古代传统纹样鉴赏解读千年文化符号与艺术价值前言:传统纹样历史中的痕迹▲在中国传统美学的发展历程中,中国传统纹样高度集中得体现了美学的实践性、社会性与情本位。

▲在我国古代文化艺术宝库中,传统图案纹样丰富多彩,璀璨夺目。

它既代表着中华民族的悠久历史、社会的发展进步,也是世界文化艺术宝库中的巨大财富。

▲五、六千年以前,我们祖先创造彩陶文化,其后的各个时代都曾产生过许多的工艺品,如:青铜器、陶瓷、丝绸、漆器、金银错、玉雕、牙雕、砖石雕刻、刺绣、编织、蜡染等等。

从那些变幻无穷、淳朴浑厚的各类装饰图案纹样里,我们可以看出各个时代的工艺技术水平和中华民族一脉相承的文化传统。

▲但中国各个历史时期的图案,在选题、表现手法和艺术风格上都有它不同的特点。

纹样,也与其功能、材料质地、艺匠加工方式分不开。

▲中国古代的传统纹样是我们研究民族发展史、民族美学、民族心理学、民风民俗学等极有价值的依据,同时,也构成了发展现代工艺美术和衫美术的重要先导。

▲许多传统图案经久不衰,至今仍在沿用,保持了旺盛的生命力,为此,我们在进行美学专业的学习时,不可忽视从中国古代传统图案中汲取宝贵的营养。

目录 1.传统纹样的起源与发展2.传统纹样的分类与特点3.传统纹样的应用与影响4.传统纹样的保护与传承传统纹样的起源与发展历史变迁中的文化传承与创新原始社会的纹样敬畏自然与图腾崇拜原始社会纹样以简单符号和自然物象为基础,表现人类对自然的敬畏和对生活的寄托。

原始纹样的特征陶器纹样是原始社会最常见的纹样形式,如几何纹、绳纹、席纹等,体现了当时的生活状态。

陶器纹样玉器纹样多以动物形象和几何图案为主,反映了当时对神灵和自然的崇拜。

玉器纹样石器纹样以雕刻手法表现,多以人物、动物和几何图形为题材,展现了原始人的审美观念。

石器纹样骨器纹样多以骨器表面雕刻而成,常见有云纹、弦纹等,显示了原始社会的雕刻技艺。

骨器纹样原始绘画纹样以壁画和岩画为主,表现了人类对自然、神灵和生活的描绘,具有强烈的表现力。

1。

在夏商西周的基础变化上,更加程式化和抽象化。

这一时期的纹样由最初的祭司和礼器作用转向实用,摒弃了前代的怪兽纹,由原来的以鸟兽纹,几何纹为主转向了以表现现实生活的纹样为主。

2.由商代的“祭”和周代的“礼”渐渐转向现实生活,反映现实生活的题材越来越多。

如宴饮、狩猎、舞乐、攻战等.3.流行纹样。

主要有:蟠螭纹、蟠虺纹、攻战纹、渔猎纹、小几何纹饰中的锦勾连纹、锦塔形纹等等。

四.秦汉时代的纹样特征该时期的纹样多构图紧凑,既写实又夸张,注重气势的描绘,纹样质朴但具有动感.汉代的纹样风格细腻、色彩丰富,常用数个动物合体穿插、盘叠,或植物体共生,构成了龙飞凤舞的形式美。

代表纹样。

龙凤纹、流云纹、各种动物纹及四神纹、铭文、几何纹、汉锦茱萸纹。

五.魏晋南北朝时代的纹样特征这一时期的纹样种类与前代答题相同,但在一些细节上出现了变化。

圆形或方形对称图形中填充动物或植物的纹样图案十分普遍。

传统纹样受佛教文化的影响较深,纹样的题材很多,内容大都与佛经有关。

代表纹。

狮子纹、忍冬纹、八宝纹、莲花纹、玉鸟纹、鹿纹、飞天纹及禽兽、经络、树纹等。

六.隋唐时代的纹样特征隋唐时代随着国家的统一,社会的相对稳定和经济、文化的高度繁荣以及中外经济、文化交流的日益频繁,而获得了长足的进步和巨大的发展。

图案纹样前代亦有大的发展,花鸟题材不断增多。

隋代岁采用朵花,卷叶纹样,并将之巧妙地穿插,交替排列,组成不通图案。

唐代纹样整体造型体现出丰满圆润、奔放流畅的风格特点,以生活类居多,并且花卉纹样取代了动物纹样的主流地位.1.丰富多样的装饰题材(一)在瓷器方面。

其装饰纹样有几何纹、植物纹、人物纹和动物纹之分,手法多采用印花等。

(二)在染织和丝织方面.色彩斑斓,纹饰多样,明快大方,别具一格。

花鸟、联珠团花和缠枝www。

纹样的创造,极大地丰富了两汉以来的装饰传统。

多以羊、马及龙、凤为题,纹饰设计,新颖别致一富有生气.(三)在佛教植物装饰纹样方面。

(卷草纹):卷草纹又称蔓草纹,它吸收了宝相花和缠枝花的特点,因其卷曲状的花草纹样而得名,是传统装饰纹样之(宝相纹):宝相花本为佛教中的一种代表性装饰纹样,佛教中用“宝相庄严”一词称谓佛相,因此得名宝相花。