南水北调对地理环境的利与弊

- 格式:docx

- 大小:32.39 KB

- 文档页数:2

生态水利摘要南水北调工程的实施将有效缓解河北省长期缺水问题,对其生态地理环境产生长远影响。

从引江水和当地 地下水、地表水合理配置出发,分析了南水北调工程对河北省受水区生态地理环境的影响。

关键词南水北调;农业生产;生物多样性南水北调工程对河北地理环境的影响□乔子峰南水北调工程是解决我省水资源 严重短缺,实现水资源优化配置,改善 生态地理环境的重要基础设施。

通过引 江水和我省地表水、地下水资源的合理 配置和有机结合,恢复改善水环境和农 业生产条件,回补涵养地下水资源,加 强受水区水循环,减少地面沉降,进而 逐步改善受水区生态和地理环境,促进 我省可持续发展。

1.南水北调对受水区水环境和农 业生产条件的影响由于我国水资源分布不均。

南方水 多,北方水少,尤其地处华北的河北省,出现了严重的水资源不足,水资源短缺 制约了河北地区经济社会的发展。

南水 北调受水区包括邯郸、邢台、石家庄、保 定、廊坊、沧州、衡水7个设区市、92个 县(市),是我省重点缺水区。

2003年现 状工农业总用水量135.46亿m3,其中,农村用水117.40亿m3,城市用水18.06 亿m3,现状可供水量88.80亿m3,超采 地下水46.70亿m3;预计2030年受水 区城市生活、工业用水总量可达52.13 亿m3,而城市可供水量仅9.09亿m3。

虽然修建一批地表引水工程,但水资源 供需严重失衡,缺水形势十分严峻。

由于水资源紧缺,受水区灌溉面积不断萎 缩,农业生产和经济发展受到严重影 响。

南水北调工程建成运行后,可有效 涵养地下水资源,增加了地表水和土壤 含水量;同时减少对地下水的开采。

2010年,我省受水区需水量35.18亿m3,净缺水量28.67亿m3。

中线一期实施 后,多年平均供水量30.4亿m3,可置换当地地表水1.09亿m3,?减少地下水超采6.82亿m3,减少深层地下水超采4.21亿m3,这样促进了当地水循环,改善了大气环境,还有利于水土保持,改善受水区水环境,进而改善当地农业生产条件。

高中地理南水北调对调出区的影响:

南水北调是中国的一项重大工程,旨在通过调水将长江以南地区的水资源输送到长江以北地区。

这项工程对调出区(即长江以南地区)有以下几个影响:

1.水资源供应改善:南水北调项目解决了长江以北地区的水资源短缺问题。

调水

后,这些地区可以获得充足的水源,满足居民生活用水、农业灌溉和工业用水等需求。

2.农业发展促进:南水北调为长江以北地区农业发展提供了重要支持。

更多的水

资源可以用于灌溉农田,增加农作物的产量和品质,改善农民的生计。

3.生态环境保护:南水北调项目也关注保护生态环境。

调水后,长江以南地区的

水资源得到合理利用,减少了长期过度开采的现象,有助于保护当地的生态系统和水生物资源。

4.经济发展推动:南水北调为长江以北地区的经济发展提供了支撑。

充足的水资

源促进了工业和城市建设,提升了当地的经济活力和竞争力。

南水北调地理研究报告南水北调项目是中国迄今为止规模最大的水利工程,旨在解决华北地区严重缺水的问题。

该项目启动于2002年,历时10多年建设,于2014年正式通水。

南水北调项目通过调水引流的方式,将长江水系的水资源引入到华北地区,以满足这一地区的用水需求。

下面是关于南水北调地理研究的报告。

首先,南水北调项目的建设基于中国东部和中东部地区的水资源丰富,特别是长江和汉江等大江的水资源丰富。

而华北地区则是中国经济最发达的地区之一,但却严重缺乏水资源。

南水北调项目将长江和汉江的水资源调水引入到华北地区,通过修建大型水利工程,包括水库、渠道和隧道等,实现水资源的跨区域调配。

其次,南水北调项目的实施对中国的地理环境产生了重要影响。

首先,项目的建设使得长江和汉江水系与黄河水系实现了深度联通,改变了东、中、北三大水系之间的水资源格局。

其次,项目的建设对于华北地区的水资源状况产生了重大影响,解决了这一地区严重缺水的问题,为当地的经济和社会发展提供了保障。

但是项目的实施也引发了一些其他的问题,如水资源的过度开采和水质污染等。

第三,南水北调项目对中国政府的水资源管理能力提出了更高要求。

由于调水引流涉及多个省份,在项目的实施中需要协调管理各个地方政府和相关部门。

此外,项目的跨区域调配也要求政府能够合理规划和分配水资源,确保项目的可持续发展和长期稳定。

总之,南水北调项目是一个具有重要意义的水利工程,它通过调水引流的方式,解决了中国华北地区严重缺水的问题,为当地的经济和社会发展提供了保障。

然而,项目的实施也面临着一些问题和挑战,需要政府和相关部门的支持和合作,加强水资源管理和保护,以确保项目的可持续发展和长期稳定。

南水北调中的不利影响分析摘要:南水北调工程是我国水文历史上的一项重大的战略工程,建成后将对我国的农业、水利、经济建设等带来了一些积极影响。

但南水北调工程自提出之日也饱受社会争议,本文将从环境意义、经济效益、社会因素、可持续发展等方面阐述南水北调的不利影响,以及面对南水北调当前的形式,提出一些个人的建议。

关键词:南水北调、不利因素、建议由于地理及历史原因,我国长期处于南涝北旱的状况,南水北调总体规划东线、中线和西线三条调水线路。

通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系,构成以“四横三纵”为主体的总体布局,南水北调工程通过此跨流域的水资源调配,以缓解我国北方水资源严重短缺问题,以达到促进南北方经济、社会与人口、资源、环境的协调发展。

一、人为改变水文环境,破坏水文平衡众所周知,一个区域的自然环境因素,是由于亿万年来的自然条件所决定的,所涉及的因素复杂多变,才得以渐渐形成了现在的自然环境,在这一过程中,外界因素的影响是巨大的,人类的活动在有文明的几千年前得以扩大,准确的说,应该是在工业革命之后,短短两百年左右的时间,在这一时期内,人类用其所掌握的大机械对自然环境进行无休止的大规模改变,以达到“让自然适应人类”而非“人类适应自然”的目的。

南水北调的根本目的,就在于补充北方相对缺乏的水资源,但是北方缺水,是由于自然环境因素所决定,在南方,虽然有着长江、珠江、湘江、澜沧江等一系列大河,但是我们的水资源真的就很丰富吗?其实不竟然,所谓的丰富,其实只是相对而言罢了,南方虽然表面上看似水资源丰富,但实际上,南方对于水的消耗同样巨大,换而言之,那就是南方需要维持目前的水量甚至更多的水,才能维持现在的水量平衡。

我国南、北方同属夏季季风气候,夏季雨量充沛,冬季雨量减少,如此一来,南北方缺水在同一个时期,北方紧缺水的时候,南方也未能提供足够多的水来支持,如果所调水量过大,势必造成南方缺水了。

近几年来,南方城市缺水屡见于报端,而且呈逐年加剧状况,与此同时,南方大面积干旱此起彼伏,2010年,我国南南地区遭遇一场百年不遇的特大干旱,涉及多个省份,影响空前严重,守着三峡大坝一系列水利设施的西南地区,却也是干旱最严重的地区,西南大旱折射出的是我国南方地区对天然水的依赖和现在水利设施的不完善,南水北调虽然不会是此次大旱的“罪魁祸首“,但是众多专家学者给出了很多的人为影响因素也是影响此次大旱的重要原因。

南水北调工程东中西线之利弊中国的南水北调工程就是把长江流域丰富的水资源抽调一部分送到华北、西北,以缓解那些地区的缺水情况。

南水北调工程有东线、中线和西线三条调水线路。

此工程的规模和难度都超过三峡工程,工程已全面展开。

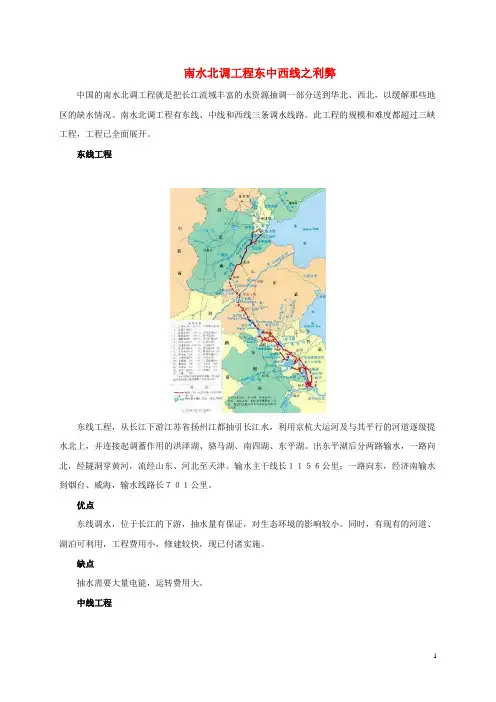

东线工程东线工程,从长江下游江苏省扬州江都抽引长江水,利用京杭大运河及与其平行的河道逐级提水北上,并连接起调蓄作用的洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖。

出东平湖后分两路输水,一路向北,经隧洞穿黄河,流经山东、河北至天津。

输水主干线长1156公里;一路向东,经济南输水到烟台、威海,输水线路长701公里。

优点东线调水,位于长江的下游,抽水量有保证,对生态环境的影响较小。

同时,有现有的河道、湖泊可利用,工程费用小,修建较快,现已付诸实施。

缺点抽水需要大量电能,运转费用大。

中线工程中线工程,从长江中游北岸支流汉江加坝扩容后的丹江口水库引水,跨越长江、淮河、黄河、海河四大流域,可基本自流到北京、天津。

输水总干线全长1267公里。

优点水质好,覆盖面大,地势南高北低,可以自流引水,运转费用可以大大节约。

缺点要开挖和修筑很长的专用供水渠道,工程量巨大。

西线工程西线工程,在长江上游通天河、支流雅砻江和大渡河上游筑坝建库,开凿穿过长江与黄河的分水岭巴颜喀拉山的输水隧洞,调长江水入黄河上游,补充黄河水资源的不足,主要解决涉及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西等黄河上中游地区和渭河关中平原的缺水问题。

该线工程地处青藏高原,海拔高,地质的构造复杂,地震裂度大,且要修200米左右的高坝和长达100公里以上的隧洞,工程技术复杂,耗资巨大,现仍处于可行性研究的过程中。

南水北调工程的争议和对策南水北调的工程自提出后就引起了广泛的争论,反对者主要认为南水北调工程耗资巨大,涉及大量的移民问题,调水量太少,发挥不了经济效益,调水量过多,枯水期可能会使长江的水量不足,影响长江河道的航运,长江口的咸潮加深,更有可能引发生态危机。

南水北调工程的意义和对环境的影响1.解决北方地区的水资源短缺问题:南水北调工程通过调水的方式,将长江的水资源输送到北方地区,满足北方地区人民对水资源的需求,解决了北方地区长期以来存在的严重缺水问题,保障了人民的正常生活和经济的持续发展。

2.促进经济社会的发展:北方地区是中国的经济、政治和文化中心,解决北方地区的水资源问题对整个国家的发展具有重要的战略意义。

南水北调工程的实施,为北方地区的经济发展提供了坚实的基础,促进了北方地区的经济社会的发展和进步。

3.平衡区域的发展差异:中国的地理环境非常复杂,南方地区水资源相对丰富,而北方地区则相对匮乏。

南水北调工程的实施,通过调水的方式将南方的水资源输送到北方,可以缓解南北地区之间的发展差异,实现区域经济的均衡发展。

1.生态环境的改善:南水北调工程的实施,使得北方地区得到了水资源的补充,极大地改善了当地的水环境,提高了北方地区的生态环境质量。

特别是北方干旱的地区,由于缺水问题的解决,可以保护和恢复生态系统的平衡,改善土地的肥沃程度,促进植被的生长。

2.水资源的可持续利用:南水北调工程的实施,可以使得南方的水资源得到充分利用,避免了南方地区水资源的浪费。

南方地区的水源往往需要通过排放到大海中来实现排水,南水北调工程可以将这些水资源转移到北方地区,使得南方的水资源得到更加合理和可持续的利用。

3.社会稳定和经济发展:南水北调工程的实施,可以满足北方地区人民的正常用水需求。

缺水是社会稳定的一个重要因素,南水北调工程的实施可以避免因为水资源短缺而引发的社会动荡,保障了人民的正常生活和经济的稳定发展。

总的来说,南水北调工程对改善北方地区的水资源短缺问题和促进北方地区经济社会的发展具有重要的意义。

同时,南水北调工程的实施也注重了对环境的保护,改善了生态环境质量,实现了水资源的可持续利用。

南水北调工程的成功实施,对于中国的经济发展和社会稳定都具有重要的战略意义。

南水北调工程对生态环境的影响与对策【摘要】南水北调是我国一项重要的民生工程,对于改善北部地区用水困难问题,促进南北方经济发展平衡都有很大意义。

南水北调工程从提出到现在运用经历了几十年研究,南水北调工程很是浩大,穿越了大半个中国。

虽然南水北调工程对于我国有很大的民生意义,但是其中也存在汉江中下游水体富营养化、破坏鱼类回游繁殖规律等生态环境问题,为了保证南水北调工程顺利运行,减少对生态环境的影响,对南水北调工程中的生态影响研究已经成为众多水利研究专家研究的课题。

本文从人与自然合理的人文精神出发,基于对南水北调工程中存在的生态环境影响的剖析,对南水北调对生态环境影响与对策进行研讨。

【关键词】南水北调工程;生态环境;影响;对策1、南水北调的发展南水北调工程作为我国首次规模巨大的水资源调配,尽管从上个世纪五十年代提出到现在投入建设已经经历了半个多少世纪的发展。

但是在水资源调配的工程建设与运行方面都缺乏经验。

很多而且类似南水北调的水资源的空间调配在国际舞台上早就有运用并且取得了很大的成功,例如墨西哥的南水北调工程、俄罗斯的北水南调工程等都是很好的成功例子。

尽管这些调水工程对国家的发展带来了很大基础条件,但是如果问题考虑不周也会造成隐患,其中俄罗斯的北水南调工程就因为缺乏实践探讨,造成喀拉海的水量减少并对周边民众造成影响。

东线、西线、中线这三条南水北调工程调水线构成了南水北调工程的总体布局。

其中,南水北调东线是从长江下游调水往烟台、威海;解决中国华北地区。

西北地区用水问题的西线包括雅砻江、通天河、大渡河三条引水线。

中线直接从长江的支流丹江口调水往北京。

2、南水北调工程对生态环境的影响南水北调工程横穿大半个中国,迫于我国北部用水的压力,同时由于时间性还有空间性限制,在南水北调工程上很多方面都缺乏考虑,只注重工程建设的质量问题,工程的效益。

对生态环境考虑的较少,很多生态环境问题都不能做到面面俱到。

2.1南水北调对水量平衡的影响南水北调工程主要是涉及到水资源的平衡问题,南水北调项目运行必然会影响引水河道和调入区的水量,我国北方虽然缺水,但是从生态平衡角度出发也并不是水量越多越好。

地理知识点之南水北调意义

地理知识点之南水北调意义

南水北调工程是优化水资源配置、促进区域协调发展的基础性工程,是新中国成立以来投资额最大、涉及面最广的战略性工程,事关中华民族长远发展。

以下是店铺整理的地理知识点之南水北调意义,仅供参考,大家一起来看看吧。

社会意义

1、解决北方缺水;

2、增加水资源承载能力,提高资源的配置效率;

3、使中国北方地区逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型社会;

4、有利于缓解水资源短缺对北方地区城市化发展的制约,促进当地城市化进程;

5、为京杭运河济宁至徐州段的全年通航保证了水源。

使鲁西和苏北两个商品粮基地得到巩固和发展。

经济意义

1、为北方经济发展提供保障;

2、促进经济结构的战略性调整;

3、通过改善水资源条件来促进潜在生产力,形成的经济增长;

4、扩大内需,促和谐发展,提振国内GDP。

生态意义

1、改善黄淮海地区的生态环境状况;

2、改善北方当地饮水质量,有效解决北方一些地区地下水因自然原因造成的`水质问题,如高氟水、苦咸水和其他含有对人体不利的有害物质的水源问题;

3、利于回补北方地下水,保护当地湿地和生物多样性;

4、改善北方因缺水而恶化的环境;

5、较大地改善北方地区的生态和环境特别是水资源条件。

总结:目前工程建设到了决战决胜的关键阶段,要进一步振奋精

神,团结协作,合力攻坚,扎实推进,严格控制工程质量,切实加强水质保护,继续搞好移民安置,促进沿线经济社会发展和生产生活方式转变,把南水北调工程真正建成民生工程、民心工程。

【地理知识点之南水北调意义】。

探究南水北调工程对生态环境的影响摘要:南水北调工程是一项跨流域的大型调水工程,在平衡我国的水资源失衡的同时,也不可避免地带来了一定的负面影响。

本文主要探讨了南水北调工程对生态环境的影响和对策。

关键词:南水北调工程;生态环境;影响;对策水资源问题是21世纪制约中国社会经济可持续发展的关键性因素。

由于中国所处的地理位置,从总体来看,南方水量相对较丰沛,而北方比较干旱。

为了缓解中国北方缺水的严重局面,南水北调工程由问题的提出、规划向实施阶段发展,是国家在水资源合理利用与调配的重大决策和战略性基础设施。

然而,由于调水改变了流域间水资源的自然地理分布,受水区、输水干渠沿线和水源区水文情势将发生变化,从而会引发一系列的生态环境问题,因此,需要加强南水北调工程的生态环境影响研究。

1南水北调工程对生态环境的影响南水北调工程的兴建一直是一个有争议的课题,南水北调工程在带来经济效益的同时,也不可避免的带有一定的负面影响。

其中,对生态环境带来的不良影响和后果就是一个重要的方面。

南水北调工程对生态环境的负面影响主要体现在调水区和输水区。

南水北调工程最突出的生态问题主要有两个:(1)水质问题,即“南水北调”还是“污水北调”的问题;(2)对长江河口的影响。

1.1 南水北调的水质问题水污染问题是南水北调工程的一个重要的生态课题。

水污染问题是南水北调工程实施和发挥效益的主要制约因素。

由于东线工程的调水区位于工业污染严重的长江三角洲,输水区经过污染严重的淮河流域,受水区到达污染严重的海河流域;现有河道的水质自南向北呈恶化趋势,如洪泽湖以南为II——III类水,洪泽湖至骆马湖区间为III类水,骆马湖至东平湖大部分为IV——V类水,黄河以北为V 类水。

此外,中线输水区与受水区的引水河道也约有半数超V类。

主要受水区几乎有河皆枯、有水皆污,污水灌溉进一步引起土壤、农作物和地下水的污染。

如海河流域一、二、三级支流的近10 000 km河长中,已有约4 000 km河道常年干涸;北京市市区排放废污水6.3108t/a,经北运河、北京排污河、永定新河入海,其中38%的水量用于农业灌溉。

地理南水北调知识点总结一、南水北调工程的背景和必要性南水北调工程的实施,是为了解决中国北方地区缺水的问题。

中国南方地区水资源丰富,北方地区水资源短缺,存在着严重的水资源失调现象。

受气候、地形等自然条件限制,黄河流域和长江流域的水资源分布不均,导致了南方地区水资源过剩、北方地区水资源匮乏的现状。

特别是在北方地区,由于经济增长、人口增加等因素的影响,对水资源的需求愈发迫切。

因此,南水北调工程的实施具有迫切的现实意义和重要性。

二、南水北调工程的东线和中线南水北调工程分为东线和中线两条主干线。

东线工程发源于江苏省淮河干流上的沪淮水库,通过引水工程将长江水调至淮河,再通过淮河进入黄河流域,满足黄河下游城市和农田用水需求。

东线工程的总长约1450公里,经过多个大型水利枢纽,是南水北调工程的重要组成部分。

中线工程起源于三峡水库,经过中部地区,最终进入黄河流域,为中部地区的城市和农田输水。

中线工程全长约1278公里,与东线工程相互衔接,构成了南水北调工程的完整系统。

三、南水北调工程的基本原理和技术特点南水北调工程的基本原理是通过引水工程将长江水调至黄河流域,满足北方地区的城市和农田用水需求。

引水工程采用了一系列先进的水利工程技术,包括隧道、渠道、水库等各种形式,以及其它辅助设施和控制措施。

这些技术手段使得南水北调工程成为了一项复杂而又庞大的水利工程项目,对工程师和技术人员的要求极高。

同时,由于南水北调工程涉及的地理、气候等自然条件复杂多变,对工程的设计和施工提出了更高的技术要求。

四、南水北调工程的重大成就和影响南水北调工程经过多年来的不懈努力和持续投入,已经取得了一系列显著成就。

南水北调工程通过改善北方地区的水资源配置,保障了北方地区的城市和农田用水需求,有效缓解了北方地区的水资源紧缺问题,为北方地区的经济和社会发展创造了有利条件。

同时,南水北调工程也对改善生态环境、促进经济发展和社会稳定起到了积极的作用,受到了广泛的好评和赞誉。

南水北调工程的影响09地理科学·常见·200908 从根本上说,人类区别于动物的一切活动都是违背自然的包括农业、工业以及第三产业等。

南水北调工程也不例外,其对生态环境也是存在一定影响的。

南水北调工程规模巨大,社会、经济、环境效益显著。

有利影响主要在供水区,不利影响主要在水源区。

长江多年平均径流量9513亿m³,调出水量占4-5%,从长江总体来讲,调水的影响很小。

但从局部来看,调水对调出点区有一定的影响。

东线调水的影响东线工程调水量分别占长江年均流量和径流量的3.0%和1.5%,比重都很小,对引水口以下长江的水位、河道冲淤变化和长江口的拦门沙,不会有大的影响。

中线调水的影响1、调水量较大。

年调水量130亿m³左右,约占汉江年均水量的27%,对汉江中下游有一定影响,枯水期平均下泄流量略有减少,中水期有所缩短,对各种取水、航运和水环境容量有一定影响。

2、发电量减少。

从丹江口水库调水,丹江口水电站的发电量有所减少(约减少年电量7-8亿kw·h)。

3、占用土地和移民较多。

丹江口大坝加高和输水渠沿线需要占用较多的土地和迁移较多的居民。

西线调水的影响1、调水量较大。

西线三条调水线总调水量最大为150亿m³左右,调水量对长江干流和三条支流的中下游影响较小。

但对各调出点区来说,调出水量的比例很大,需要进一步深入研究。

2、调出区损失部分水能。

金沙江、雅砻江、大渡河和长江上游干流是我国西南地区的四大水电基地,西线调水后,四大水电基地将损失部分电能。

但调入区黄河上中游水电基地将相应增加部分电能。

3、对航运的影响。

调出区的伐木运输主要依靠河道水力输送,河道建坝调水,木材将改为公路外运。

4、淹没部分草场和造成少量牧民搬迁。

西线三条水源河流位于高原地待开发区,人烟稀少,以牧业为主。

建坝蓄水,要淹没部分草场和迁移少量牧民。

综上所述,南水北调工程的不利影响是局部的,通过防范、补偿和综合治理开发措施。

南水北调工程的原因南水北调工程是我国规模最大的水利工程之一,旨在解决我国南方水资源丰富而北方缺水的问题。

其原因主要有以下几点:1.地理条件不利造成水资源分布不均:中国地域广阔,南方水资源丰富,而北方地区干旱缺水。

位于南方的长江、珠江等大江大河水流丰富,而北方黄河、淮河等则水流较少。

这种地理条件的不利造成了我国水资源的分布不均,南方水资源丰富而北方缺水。

2.人口密集区与水资源丰富区不一致:我国人口众多,且主要分布在东部沿海地区和大中城市,而这些地区的水资源却有限。

例如,华北地区的人口密集,但水资源却非常匮乏,导致了严重的水资源紧缺问题。

南水北调工程的实施可以将南方丰富的水资源引入北方大城市和人口密集地区,解决水资源不足的问题。

3.生态环境破坏导致水资源减少:长期以来,我国的工业化进程和城市化建设给生态环境带来了巨大的破坏,导致水资源减少。

水污染、水体破坏、地下水过度开采等问题严重影响了水资源的可持续利用。

南水北调工程的实施可以通过引水调水,改善北方地区的水资源供应,减轻水资源紧缺的问题。

4.经济社会发展需求水资源:随着我国经济的快速发展和城市化进程的加速,对水资源的需求越来越大。

工业生产、农业灌溉、城市用水等方面对水资源的需求增加,导致水资源供应紧张。

南水北调工程的实施可以解决北方地区的水资源短缺问题,满足经济社会发展对水资源的需求。

5.区域发展不平衡问题:中国的区域发展不平衡是导致南水北调工程实施的一个重要原因。

南方地区的水资源丰富,但经济发展相对滞后;而北方地区的水资源稀缺,但经济发展较为快速。

南水北调工程的实施可以实现南北区域的资源互补,促进区域发展的均衡。

南水北调工程的原因主要是地理条件不利、人口密集区与水资源丰富区不一致、生态环境破坏、经济社会发展需求水资源以及区域发展不平衡。

通过该工程的实施,可以解决我国南方水资源丰富而北方缺水的问题,促进区域发展的均衡和可持续发展。

南水北调的环境影响分析摘要:为了缓解中国北方缺水的严重局面,南水北调工程由问题的提出、规划向实施阶段发展,是国家在水资源合理利用与调配的重大决策和战略性基础设施.然而,由于调水改变了流域间水资源的自然地理分布,受水区、输水干渠沿线和水源区水文情势将发生变化,从而会引发一系列的生态环境问题,因此,需要加强南水北调工程的生态环境影响研究.关键词:可持续发展;水资源管理;生态环境合理实施跨流域调水计划有助于水资源的充分利用和改善生态环境;相反,不但不能达到预定的目标,反而会遭到大自然的报复.目前,国外对大型调水工程都已采取非常审慎的态度,在规划新的调水工程时,必须考虑其对环境和经济的影响.南水北调工程引发的生态环境问题:(1)对汉江中下游水环境容量的影响.由进入汉江的污染源调查资料分析可知,汉江水污染类型以有机污染和富营养化污染为主.本文选取常用来反映河流有机污染的指标高锰酸盐指数(CODMn)作为水环境容量的评价指标,同时建立河流一维水动力学)水质耦合模型,分别计算现状(2000年)、中线调水145亿m3、中线调水145亿m3加引江济汉补偿三种情况下汉江中下游沿江城市的最大允许排污量,后两种情况与现状情况的差值即为中线调水工程对汉江中下游水环境容量的影响值.经计算得出:中线调水145亿m3将使汉江中下游总的水环境容量减少10.92万t/a,损失率为32.4%;如在调水145亿m3的同时实施引江济汉工程,则潜江以下江段的水环境容量损失得到较大程度的减少,总的水环境容量损失将是8.35万t/a,损失率为24.75%.由此可见,中线调水后汉江中下游的水环境容量将有一定程度的减少,水体自净能力降低.(2)对汉江中下游水体富营养化问题的影响.近年来,汉江中下游水体富营养化问题逐年加剧,最突出表现在20世纪90年代发生的3重水华现象上.经研究发现,导致水华发生的主要原因为:汉江中游进入城区的排污量日趋严重,藻类生长所需的氮、磷等营养物质严重过量(水质因子);春季气温偏高,阳光充足(气候因子),水流情势变化,汉江水枯同时长江水位增高使汉江流速变缓(水文因子).针对诱发水华的各种因子,建立历年水质、气候、水文资料样本集合,其中水文集合又分为汉江流量和长江水位两个控制因子,而汉江流量则包括现状情况下、调水145亿m3、调水145亿m3加引江济汉补偿3种方案.经计算得出:在现状的水文条件下,汉江水华的发生概率为9.2%;而调水145亿m3后水华发生的概率为13.6%,这预示着中线调水145亿m3方案的实施将加重汉江中下游富营养化问题,导致水华发生概率增加;调水145亿m3加引江济汉补偿使水华的发生概率降为1.3%,这说明引江济汉工程能极大地减少水华的发生概率,减免南水北调中线工程对汉江中下游带来的不利影响.(3)对汉江中下游水生生物与鱼类资源的影响.丹江口水库大坝加高调水后,水库下泄水量减少,使河道水位下降,流速减缓,部分河道变窄,水生生物栖息空间相应缩小,部分生物如绿藻、硅藻,其生物量将大大提高,而生物多样性下降.由于弃水减少,坝下河段水位变幅较小,5~6月份鱼类所需涨水过程消失,加之泄水低温影响,产漂流性卵的鱼类所需水文条件将很难满足,使得丹江口至襄樊河段主要鱼类产卵场大多会消失,襄樊以下中游河段因支流南河、唐白河等水的汇入,可形成少量鱼类繁殖的小规模范围的产卵场所,其产卵期也将相应推迟月余,产卵期间也将缩短.同时,水库水温分层特性更为明显,下泄低温水对汉江中下游四大家鱼产卵将带来不利影响.(4)对汉江中下游航道及灌溉的影响现状条件下,汉江中下游碍航浅滩,枯水通常达不到设计水深,即使不调水,枯季汉江中下游通航条件也不好.调水后,枯水季节加长,中水流量减少,通航保证率降低,同时,流量变化过快,落水冲刷期缩短,碍航程度增加.对灌溉的影响主要表现在同流量下的保证率降低,如保证率50%条件下调水后比调水前绝对值减少518~643 m3/s,同时水位下降,引水条件恶化,引水量减少.(5)对长江河口咸水入侵的影响.长江口的咸水入侵在天然情况下己比较严重,南水北调东、中、西三线工程全部实施后,总调水量为380~480亿m3/年,约占长江口平均年径流量的5%,在平水年份,工程不会对下游产生明显影响,枯水年份调水会加剧长江口南支下段的咸水入侵,对崇明岛水资源利用将有一定影响,特别是今后随着沪崇苏大交通的建设,海岛片的需水量可能将大幅度增加,因此有必要规划相应的对策.(6)对长江河口泥沙淤积的影响.南水北调工程将使河流来沙中的悬移质泥沙大幅度减少,导致河床不稳定,槽、滩之间的泥沙交换更加频繁.调水对长江口水沙过程的影响将导致拦门沙滩顶位置内移、航槽冲淤平衡格局重置、河口泥沙运动及河槽演变调整等.除了流域调水总量外,调水比和调水方式也会对河口沉积过程产生影响,可能使河口三角洲的淤涨速度减缓,甚至转为侵蚀.(7)对长江河口及临近海域水生生物的影响.长江冲淡水携带大量泥沙、营养盐、污染物等输送入海,对长江河口、黄东海的生态环境产生深远的影响.南水北调工程将减少长江入海径流量.冬季的长江冲淡水在一狭窄带内沿浙江海岸向南扩展.夏季时,径流量大,冲淡水主要朝东南扩展,向外扩展范围大;若径流量小,则主要朝东北扩展,向外扩展范围小.南水北调工程对来水来沙的减弱作用将削弱对河口区营养盐和痕量物质的稀释、吸附作用,东线调水使扬州至长江口江段的污染物以更高浓度进入河口,如无相应的污染控制措施,将对河口生态系统及其生物多样性产生严重的影响.水中悬移质泥沙的减少将改变目前悬沙对初级生产力的生长限制作用,加上水体中过剩的营养盐,将导致赤潮的发生率上升,严重威胁长江口的渔业资源现状及生物多样性.可持续发展建议与对策:南水北调工程浩大,要充分考虑各种不利因素,确保工程建立在节水、治污和生态环境保护的基础上,努力把可能造成的影响减少到最低限度,使南水北调工程成为可持续发展工程.(1)实施南水北调工程,必须坚持开源节流并重、节水优先的原则.我国北方地区缺水是事实,但是缺水的主要原因是水资源的不合理利用以及对水资源的破坏和浪费.在我国不少地方一方面水资源十分紧缺,一方面水的浪费现象也十分严重,许多农田仍是大水漫灌,工业用水重复利用率很低,城市供水和使用过程中跑冒滴漏的现象相当普遍.以缺水著称的西北地区,人均年用水量为850 m3,比全国人均用水量几乎高出一倍.落后的灌溉方式、粗放的管理,使西北地区农业用水的有效利用率只有30%~40%,而发达国家则达到70%~80%.同样,工业万元产值的平均用水量182 m3,高的在200~300 m3以上,比全国平均水平高出1~3倍.而节水工程却有很大潜力可挖:据专家测算,如果我国农业用水的利用率提高10个百分点,则将意味着每年可节水400亿m3,相当于东线、中线工程调水之总和.这个数字已超过了正常年份农业灌区300亿m3的缺水量,是正常年份城市缺水量60亿m3的近7倍.因此,在加紧组织实施南水北调工程的同时,要大力开发北方水资源潜力,争取多节水、少调水;要采取强有力的措施,加强水资源管理,绝不能出现大调水、大浪费的现象.(2)实施南水北调工程,必须切实重视水污染防治工作.必须强调先治污,加大水污染防治力度,大力推进污水的资源化和再利用.必须高度重视对工程水源区的生态环境保护,通过治理点源污染,减少进入丹江口库区的污染负荷;加强库区上游水土综合治理,控制面源污染.明确汉江中下游水环境容量补偿标准,研究中下游水质综合改善措施.加强沿江城市生态环境建设和污染治理工程,严格执行污染物总量控制和排污许可制度;加强支流污染治理,确保抵达长江口的水质维持在三级水以内.(3)合理制订渔业发展规划.逐步建设丹江口水库渔业设施,恢复和发展渔业生产能力,为保护水库水质,合理布设网箱养鱼.在陶岔渠首适宜地段建设拦鱼设施,减少鱼类资源流失.建立人工放流站,补偿因大坝加高引起的鱼类产卵场淹没和低温水下泄对鱼类资源的影响.完善和强化渔业管理机构,保护鱼类产卵场及幼鱼.(4)施工合理布置.施工总体布置应节约用地,尽量利用荒地、坡地、滩地,不占或少占良田.渠道建筑物与渠道施工,应统一规划土石方的平衡,尽量减少弃土量,在不影响排水泄洪的情况下,利用山沟、荒地、河滩堆渣,以减少占用耕地面积.结合工程建设,加强总干渠沿线水土保持工作.(5)加强用水管理,合理利用水资源.加强地下水人工补给,提高地表径流利用率,使区域生态环境逐步向良性循环方向发展,地下水动态平衡得以恢复.建立流域环境生态监测站,加强对饮用水源水质、水生生物多样性、汉江水华、长江口赤潮、河口来沙来水、潮滩冲淤动态、冲淡水动态等的监测,建立相关数据库,以备今后的模型建立、前景预测、方案调整等.在南水北调工程进行的同时,加强对长江口自然湿地的保护,减少围海强度,在某些区段,进行一些湿地保育和重建的生态工程,保证在长江口有一定的湿地面积和相应的环境功能.在水量分配规划中,适度考虑生态环境要求,改善受水区生态环境状况.灌溉科学合理化及干、支渠防渗,防止土壤盐渍化.(6)南水北调东、中、西三线要实行统筹调度、统一管理,要做到调水、用水、治污、环保一手抓,既不能影响国家整体利益,也不能对水源区的生态环境造成重大破坏.各线工程要相互兼顾,合理调配水量,对突发性水污染问题及早做好应急准备,将损失减少到最小.如东线工程,为了避免在枯水期加剧长江口的盐水入侵,可将大通流量12 000 m3/s 作为控制南水北调东线调水的临界流量,适时地对东线调水进行优化调度,在大通流量10 000 m3/s时,严格控制或停止东线调水.如遇长江枯水年,建议三峡水库蓄水期提前一个月,即9月开始,延至10月、11月、12月维持天然下泄水量.同时,南水北调东线所经过的洪泽湖、骆马湖、南四湖和东平湖在9、10月引江水储蓄,以备苏、皖、鲁及天津市的用水,枯水期减少江水抽引量,采取避让措施.对于中线工程,为了防止汉江中下游水华的发生,建议以仙桃流量500 m3/s为警戒流量,在枯水期2~4月份,当水量低于此标准时,可通过控制中线调水,增加丹江口水库下泄流量等措施来预防水华的发生.结束语:南水北调工程是一个跨时间、地域的大规模调水工程,由它引起的生态环境影响是一个极为复杂的问题,其影响后果通常显现有一定滞后过程.因此,在工程实施之前,必须周密规划,科学论证,优化选取.对可能遇到的各种生态环境问题要深入研究,找出其中各系统之间的相互关系及影响规律,并提出合理的评价系统.同时,根据国家的经济能力和需水增长情况,全面安排,分步实施.只有这样,对南水北调工程的生态环境影响认识、评价及对策,才能更完善.地理与规划学院12级国土班20122614620马学威。

南水北调工程的利弊分析徐爽陈思塔娜袁智敏打开中国地理版图,就会发现西高东低三大梯级的地貌格局和南多北少的水文分布。

随着文明的进步,利用这一地势特征改变原有的水文自然分布并借以改善人们现有的生存条件,今天看来已不再是诗人的遐想,更不是痴人说梦——这不禁让人联想到一个气吞山河、足以问鼎世界的宏伟蓝图:南水北调。

一、“南水北调”工程的背景情况南水北调工程是一项沟通长江、淮河、黄河、海河,旨在将南方富余的水输送至北方以解决北方缺水问题的浩大工程。

首先让我们全面了解一下工程建设的背景情况。

全国政协委员、著名水利专家黎安田教授说,随着水危机不断加剧,黄河以北相当一部分地区农村和城市的经济、社会发展,已陷入了靠挤占生态环境用水和大量超采地下水来维持的困境。

昔日“滔滔河水入海流”的景观,在海河已不复存在;被誉为“华北明珠”的白洋淀,其宽广清澈的大面积水域,如今已被疯长的芦苇所取代。

黄河郑州段,河床十分宽阔,水流却甚为细小。

地下水的长期超采,已导致一些地区地下水位的大幅下降和地面的沉降、裂缝。

天津近年来的地面沉降速度居全球第一;河北平原地区发生的地表裂缝已超过200条。

"南方水多,北方水少,如可能,借点水来也是可以的。

"早在1952年,毛泽东在视察黄河时提出南水北调的战略构想。

20年后,中国政府投资在长江最长的支流--汉江上游,兴建了丹江口水库,为南水北调中线工程的水源开发打下了基础。

按规划,南水北调工程分东、中、西三条调水线路。

建成后与长江、淮河、黄河、海河相互联接,将构成我国水资源“四横三纵、南北调配、东西互济”的总体格局。

中线方案规划采取加高丹江口水库大坝的方法,通过在湖北、河南、河北、天津、北京新建专用渠道,让洁净汉江水“自流”到华北各地;东线方案则是从长江下游的扬州江面抽引长江水,主要解决苏北与山东缺水问题,并可为河北、天津提供农业与生态环境用水;西线方案将引长江上游的通天河、雅砻江、大渡河的水入黄河,着重解决黄河上中游西北6省区的缺水问题。

《南水北调对地理环境的利与弊》

教学目标:

知识与技能目标:

运用相关实例,说出南水北调在经济效益、环境效益和生态效益方面对地理环境的影响。

过程与方法目标:

通过教师对知识体系的贯通,进行探究学习,能够在有限的资料中提取有效信息,培养信息意识、收集和处理地理信息的能力,提高集体意识和合作能力。

情感态度和价值观目标:

通过利弊两方面的探究,树立辨证唯物主义思想观,理解人类社会采用可持续发展的战略必要性和意义,进而促进可持续发展观念的形成,养成合作意识。

教学方法:教授法、讨论法

教学设计:

一、创设情境,提出问题

同学们,今天我们一起来上一节探究课,探究的主题就是《南水北调对地理环境的利与弊》。

二、贯通知识体系,引导学生进行探究式学习

中国年降水量图----------------------------我国水资源地域分布的不平衡性

南北方耕地和水资源所占比例示意图----------北方地多水少、南方地少人多

中国水资源供需状况示意图------------------我国水资源供需矛盾突出、华北更为突出

想一想:我国华北地区缺水的原因是什么?为什么从南方调水?

自然原因:属于半湿润地区,降水少蒸发量大,且降水集中在7、8月份,河流湖泊少,积蓄水量少,许多雨水都以洪水形式流入海洋;特别是春季干旱严重。

人为原因:工农业发达,人口稠密,需水量大.人均径流量少; 污染和浪费现象严重。

缺水形式:“水量性”缺水

④中国河流水系图--南水北调,你会选择南方哪个流域作为水源地?

A.长江

B.珠江

C.雅鲁藏布江

D.澜沧江

谈谈你的理由:

1、长江流域是我国丰水区,径流量大

2、长江年径流稳定,年内径流的季节分布相对均衡

3、长江上游靠近西北干旱地区,中下游与最缺水的华北平原相邻

小结:为了解决我国水资源时空分布不均的问题,南水北调。

⑤“南水北调”工程示意图--

东线:从长江下游的扬州取水,通过水泵站,逐级送到山东、河北、天津等地。

中线:从长江支流汉江上的丹江口水库取水,沿京广线西侧自流到北京。

西线:从长江上游金沙江、支流雅砻江和大渡河上游引水到黄河上游。

三、收集资料,进行探究

1,人教版地理必修3,94-95页3份资料;

2,利与弊的评价指标:

地理环境是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和,包括气候、土地、河流、湖泊、山脉、矿藏以及动植物资源等。

根据其所受人类社会的影响程度的差别,自然环境又可分为天然环境和人为环境。

经济环境是在自然环境的基础上由人类社会形成的一种地理环境,主要指自然条件和自然资源经人类开发利用后形成的地域生产综合体的经济结构,包括工业、农业、交通和城乡居民点等各种生产力实体的地域配置条件和结构状态。

社会文化环境包括人口、社会、国家、民族、语言、文化和民俗等方面的地域分布特征和组织结构关系,而且涉及社会各种人群对周围事物的心理感应和相应的社会行为。

小结:从社会效益、经济效益、生态效益三方面进行探究。

四、表达和交流

各小组派代表汇报探究结果,各小组之间进行探讨、交流想法。

•总结。