肌电图

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

肌电图的工作原理

肌电图(Electromyogram,EMG)是一种测量肌肉电活动的方法,可以记录到肌肉收缩时产生的电信号。

其工作原理包括以下几个步骤:

1. 电信号的产生:当肌肉收缩时,肌肉中的神经元会通过神经冲动传递电信号,刺激肌纤维收缩。

这些电信号可以在肌肉表面产生微弱的电流。

2. 电极的放置:将电极放置在测量区域的肌肉表面。

一般情况下,常用的电极包括表面电极和穿刺电极。

表面电极是通过粘贴在皮肤表面,可以捕捉到较浅层的肌电信号。

穿刺电极则需要将电极穿刺进入肌肉内部,可以记录到更深层次的肌电信号。

3. 信号放大和滤波:由于肌电信号非常微弱,需要经过放大器进行放大处理。

同时,由于肌电信号可能受到其他干扰信号的影响,如心电信号和肌肉活动产生的噪音等,需要进行滤波处理,以保留有效的肌电信号。

4. 信号采集和分析:经过放大和滤波处理后,肌电信号可以被采集到计算机或其他设备中。

通过对信号进行进一步的分析,如幅值、频率和时域等参数的计算,可以得到有关肌肉活动的详细信息。

总之,肌电图通过测量肌肉收缩时产生的微弱电信号,并经过放大、滤波和分析等处理步骤,实现了对肌肉活动的监测和分析。

这种技术在医学领域有广泛的应

用,用于诊断神经肌肉疾病、评估肌肉功能和运动控制等。

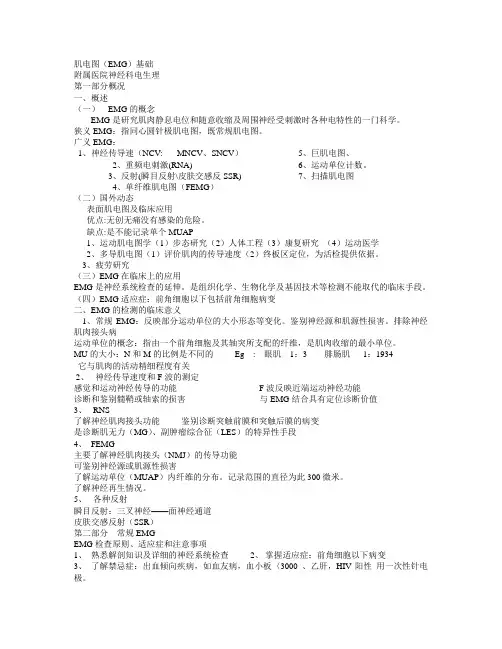

肌电图(EMG)基础附属医院神经科电生理第一部分概况一、概述(一)EMG的概念EMG是研究肌肉静息电位和随意收缩及周围神经受刺激时各种电特性的一门科学。

狭义EMG:指同心圆针极肌电图,既常规肌电图。

广义EMG:1、神经传导速(NCV: MNCV、SNCV)2、重频电刺激(RNA)3、反射(瞬目反射\皮肤交感反SSR)4、单纤维肌电图(FEMG)5、巨肌电图、6、运动单位计数。

7、扫描肌电图(二)国外动态表面肌电图及临床应用优点:无创无痛没有感染的危险。

缺点:是不能记录单个MUAP1、运动肌电图学(1)步态研究(2)人体工程(3)康复研究(4)运动医学2、多导肌电图(1)评价肌肉的传导速度(2)终板区定位,为活检提供依据。

3、疲劳研究(三)EMG在临床上的应用EMG是神经系统检查的延伸。

是组织化学、生物化学及基因技术等检测不能取代的临床手段。

(四)EMG适应症:前角细胞以下包括前角细胞病变二、EMG的检测的临床意义1、常规EMG:反映部分运动单位的大小形态等变化。

鉴别神经源和肌源性损害。

排除神经肌肉接头病运动单位的概念:指由一个前角细胞及其轴突所支配的纤维,是肌肉收缩的最小单位。

MU的大小:N和M的比例是不同的Eg : 眼肌1:3 腓肠肌1:1934它与肌肉的活动精细程度有关2、神经传导速度和F波的测定感觉和运动神经传导的功能诊断和鉴别髓鞘或轴索的损害F波反映近端运动神经功能与EMG结合具有定位诊断价值3、RNS了解神经肌肉接头功能鉴别诊断突触前膜和突触后膜的病变是诊断肌无力(MG)、副肿瘤综合征(LES)的特异性手段4、FEMG主要了解神经肌肉接头(NMJ)的传导功能可鉴别神经源或肌源性损害了解运动单位(MUAP)内纤维的分布。

记录范围的直径为此300微米。

了解神经再生情况。

5、各种反射瞬目反射:三叉神经——面神经通道皮肤交感反射(SSR)第二部分常规EMGEMG检查原则、适应症和注意事项1、熟悉解剖知识及详细的神经系统检查2、掌握适应症:前角细胞以下病变3、了解禁忌症:出血倾向疾病,如血友病,血小板〈3000 、乙肝,HIV阳性用一次性针电极。

肌电图检查一、定义:肌电图检查是记录神经肌肉的生物电活动,通过检查,有助于临床医师对神经肌肉疾患的进一步诊断。

检查分为2个步骤:1、测定神经传导,2、肌肉检测。

二、适应症:1、神经源性疾病2、肌源性疾病3、神经肌肉接头疾病4、锥体系及锥体外系疾病,即患者出现四肢乏力麻木、肌肉萎缩、肌肉疼痛、肌无力、外伤后引起的神经损伤、腰椎病、颈椎病等等。

三、检查前注意事项:1、禁忌症:①安装心脏起搏器、金属性心导管者。

②开放性骨折或伤口未愈者,外固定支架者。

③血小板明显减少等出血倾向者。

④生命体征不稳定及无法合作者。

2、检查前一天请沐浴。

检查当天请穿宽松的衣服,勿佩戴饰品,无需空腹。

检查时保持肢体温暖。

3、具体检查时间、地点及要求按检查单条码提示执行,过期请重新预约。

如有疑难病例,会延长检查时间,请排在后面的预约者谅解并稍后。

4、凡是急慢性传染病者(包括乙肝、艾滋病等)必须事先告知检查医师。

5、肌电图检查过程复杂,花费时间长,需做好准备,耐心配合。

6、检查前收费为预收款,实际费用以检查结束为准,多退少补。

7、外伤后需行肌电图时,要符合下列条件:①有骨折者,须先行积极治疗后拆除石膏外固定。

②有伤口者,须缝合拆线后,伤口生长好,无感染倾向。

③有脱位,扭挫伤,但表皮完整无破损者。

以上情况都需要自受伤日起2-3周后方可进行检查。

四、检查过程:1、检查过程中手机请关机。

陪同家属在检查室外等候,减少干扰。

2、肌电图检查中,因电刺激和针会引起病人的不适感或稍有疼痛,特别是针刺肌肉行肌电图检查时,需被检者尽量配合,以便检查正常进行。

五、检查后:检查结束后门诊病人1小时取报告,疑难及特殊病例除外。

住院病人不用等候报告,会发送到病房。

肌电图的原理及临床应用一、肌电图的原理肌电图(EMG)是一种用于记录肌肉电活动的生物电信号。

它通过电极将肌肉的电活动转化为电流信号,并将这些信号放大、滤波以便进行分析和记录。

1. 肌肉电活动产生的原理肌肉的收缩是由神经冲动引起的。

当神经冲动到达肌肉纤维时,会引发肌肉膜的电活动。

这种电活动可以通过肌电图来测量和记录。

2. 肌电图的测量方法肌电图的测量通常使用一对电极来记录肌肉的电活动。

其中,一个电极被放置在检测区域的上方,被称为采集电极;另一个电极则放置在离检测区域较远的地方,被称为参考电极。

通过测量采集电极与参考电极之间的电势差,可以获得肌肉电活动的信号。

3. 肌电图的特征参数肌电图信号可通过多种特征参数进行描述和分析。

其中常见的特征参数包括:- 平均振幅(MA):肌电图信号的均值,反映了肌肉收缩的强度。

- 零交叉数(ZC):一段时间内信号穿过零电平的次数。

用于分析信号的频率成分。

- 频率(F):信号由低到高变化的速度。

- 幅度(A):信号的振幅大小,反映了信号的强度。

二、肌电图的临床应用肌电图在医学领域中有着广泛的临床应用。

下面列举了几个主要的应用领域:1. 诊断神经肌肉疾病通过分析肌电图信号的特征参数,医生可以判断患者是否患有神经肌肉疾病。

例如,肌电图可以用于诊断肌无力、神经根病变、神经损伤等疾病。

通过分析肌电图的特征参数,可以确定神经传导是否正常以及肌肉功能是否受损。

2. 评估肌肉功能及康复训练肌电图可用于评估患者的肌肉功能以及进行康复训练的指导。

通过测量肌电图信号的特征参数,可以判断肌肉的强度和协调性。

这对于评估患者的运动功能以及设计个体化康复训练方案非常有帮助。

3. 研究运动控制和生物力学肌电图对于研究运动控制和生物力学具有重要意义。

通过分析肌电图信号,可以了解肌肉在运动过程中的激活模式和协调性。

这对于研究人体运动机制、改善运动技能等方面非常有价值。

4. 评估肌肉疲劳和调节肌电图可用于评估肌肉疲劳程度以及锻炼过程中的肌肉调节能力。

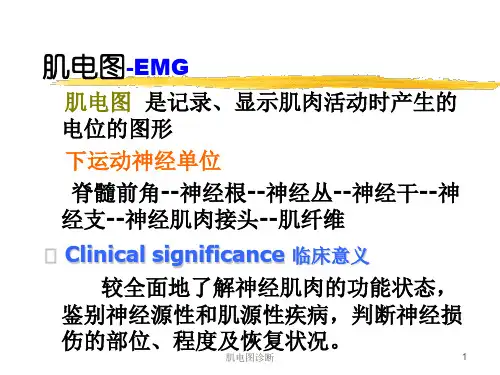

神经系统疾病的辅助诊断方法肌电图检查主讲教师:狭义肌电图(electromyography, EMG)指同心圆针电极插入肌肉后,记录的肌肉安静状态下和不同程度收缩状态下的电活动。

广义EMG指记录肌肉在安静状态、随意收缩及周围神经受刺激时各种电生理特性的技术,包括神经传导速度、重复神经电刺激、单纤维肌电图及巨肌电图等。

常规EMG检查的适应证为脊髓前角细胞及其以下的病变。

一、EMG检测步骤及正常所见(一) 肌肉静息状态:包括插入电位和自发电位。

插入电位指针电极插入时引起的电活动,正常人变异较大;自发电位指终板噪音和终板电位,后者波幅较高,通常伴有疼痛,动针后疼痛消失。

(二) 肌肉小力自主收缩状态:测定运动单位动作电位(MUAPs)的时限、波幅、波形及多相波百分比,不同肌肉有其不同的正常值范围。

(三) 肌肉大力收缩状态:观察募集现象,指肌肉在大力收缩时运动单位的多少及其发放频率的快慢。

肌肉在轻收缩时只有阈值较低的I 型纤维运动单位发放,其频率为5~15Hz;在大力收缩时,原来已经发放的运动单位频率加快,同时阈值高的II型纤维参与发放,肌电图上呈密集的相互重叠的难以分辨基线的许多运动单位电位,即为干扰相。

二、异常EMG所见及其意义(一) 插入电位的改变:插入电位减少或消失见于严重的肌肉萎缩、肌肉纤维化和脂肪组织浸润以及肌纤维兴奋性降低等;插入电位增多或延长见于神经原性和肌原性损害。

(二) 异常自发电位:1、纤颤电位:是由于失神经支配肌纤维运动终板对血中乙酰胆碱的敏感性升高引起的去极化,或失神经支配的肌纤维静息电位降低所致的自动去极化产生的动作电位;其波形多为双相,起始为正相,时限1~5ms,波幅一般为20~200uV,见于神经原性损害和肌原性损害;2、正锐波:其产生机制及临床意义同纤颤电位;波形特点为双相,起始为一正相,之后为一时限较宽、波幅较低的负向波,形状似“V”字形,时限为l0~100ms;3、束颤电位:指一个或部分运动单位支配的肌纤维自发放电,见于神经原性损害。

肌电图操作规范肌电图(electromyography, EMG)是记录肌肉静息、随意收缩及周围神经受刺激时电活动的电生理诊断技术。

狭义EMG通常指常规EMG或同心针EMG,记录肌肉静息和随意收缩的各种电活动特性。

广义EMG指记录神经和肌肉病变的各种电生理诊断检查,包括常规EMG、神经传导速度(never conduction velocity, NCV)、重复神经电刺激(repetitive nerve stimulation, RNS)、F波、H反射、瞬目反射、单纤维肌电图(single fiber electromyography, SFEMG)、运动单位计数、巨肌电图等。

以下主要介绍比较常用的EMG操作规范。

【适应证】1.前角细胞及其以下(包括前角细胞、神经根、神经丛、周围神经病、神经肌肉接头和肌肉)病变的诊断和鉴别诊断。

2.肌肉内注射肉毒毒素的有效部位选择(部分病人)。

3.肌肉活检合适部位的选择。

【禁忌证】1.血液系统疾病:有出血倾向、血友病及血小板<3万/mm3者;2.乙型肝炎患者,或使用一次性针电极;3.爱滋病患者或HIV(+)者,或使用一次性针电极;4.CJD患者,或使用一次性针电极。

【EMG检查的临床意义】1.可发现临床下病灶或易被忽略的病变,例如运动神经元病的早期诊断;肥胖儿童深部肌肉萎缩的检测等。

2.神经源性损害、肌源性损害及神经肌肉接头病变的诊断和鉴别诊断。

3.神经病变节段的定位诊断,如H-反射异常提示S1神经根病变;肱二头和三角肌神经源性损害提示C5,6神经根受累。

4.了解病变的程度和病变的分布。

【EMG检查注意事项】1.检查者应熟悉神经解剖知识;2.检测前应进行详细的神经系统检查;3.检查前向病人解释,获得病人的合作:(1)检测过程中保持肢体放松状态,尽量避免精神紧张;(2)检测过程中随着电刺激量的增加会有不适的感觉,MCV等测定(刺激运动神经)时会有肌肉收缩的动作。

肌电图怎么检查肌电图(Electromyography,简称EMG)是一种用于检测肌肉电活动的无创性检查方法。

本文将介绍肌电图的检查原理、检查步骤、应用领域以及注意事项。

一、肌电图检查原理肌电图检查利用电极记录肌肉产生的电信号,进而评估肌肉活动的功能状态。

正常情况下,肌肉收缩时产生的电信号通过电极传导到肌电图仪器上,并被转换为曲线图形展示。

肌电图曲线反映了肌肉的收缩和放松变化,通过分析这些变化可以判断肌肉的功能状态及存在的异常问题。

二、肌电图检查步骤1. 患者准备:在进行肌电图检查前,患者需要穿着舒适的衣物,并保证肌肉完好无损,不受任何影响。

2. 仪器连接:将肌电图电极粘贴在检测部位的肌肉上,确保电极与肌肉充分接触且粘贴牢固。

3. 信号录制:启动肌电图仪器,开始录制肌肉的电信号。

在检测过程中,患者需保持放松,遵循医生或技术人员的指示,如进行特定肌肉的收缩动作。

4. 数据分析:通过肌电图仪器的软件系统对录制的数据进行分析,生成肌电图曲线。

医生或技术人员根据曲线的形态、波幅、时程等指标进行初步判断。

三、肌电图检查应用领域1. 神经肌肉疾病诊断:肌电图检查可用于判断是否存在神经性肌肉疾病,如周围神经病变、肌萎缩侧索硬化症等。

通过观察曲线变化,可以评估神经传导速度、肌肉反应等指标,辅助疾病的诊断和治疗。

2. 运动损伤康复评估:肌电图检查可帮助评估运动损伤的康复过程,判断肌肉功能恢复情况。

通过监测肌肉活动的变化,对康复计划进行调整和指导,促进康复效果的提升。

3. 运动员体能评估:肌电图检查可对运动员的肌肉活动进行客观评估,了解肌肉活动的稳定性、力量和耐力等指标。

这对训练调整和提升运动表现具有重要意义。

四、肌电图检查注意事项1. 遵医嘱:检查前需提前咨询医生的建议和指导,并在专业技术人员的指导下进行检查。

2. 放松状态:进行肌电图检查时,患者需保持放松状态,按医生或技术人员的要求进行相应的肌肉动作。

3. 不适反应:在检查过程中,有时会出现肌肉抽搐、疼痛等不适反应,患者需及时告知医生或技术人员。

电生理检查是近50年发展起来的诊断技术,它将神经肌肉兴奋时发生的生物电变化引导出,加以放大和记录,根据电位变化的波形、振幅、传导速度等数据,分析判断神经、肌肉系统处于何种状态。

最初应用直流电变性反应,检查强度-时间曲线(时值)。

50年代针极肌电图开始应用临床,尤其是近十多年来广泛采用诱发电位方法和平均、叠加技术,更增加了电生理检查的使用范围和价值。

临床上将电生理检查分肌电图(electromyography, EMG)神经电图(electroneurography)和诱发电位(evoked potential)等。

有人习惯将神经电图归入肌电图中,概念上不够准确。

由于神经电图产生的原理与诱发电位相同,是使用脉冲电诱发出的神经肌肉兴奋电位,故归入诱发电位较妥当。

本节将电生理检查分为肌电图和诱发电位两大类。

肌电诱发电位仪所开展的项目:

一、肌电图(EMG)

二、神经传导速度(NCV),包括运动神经传导速度(MCV)、感觉神经传导速度(SCV)、F波、H反射

三、诱发电位(EP),包括脑干听觉诱发电位(BAEP)、视觉诱发电位(VEP)和上、下肢体感诱发(SEP)

四、事件相关电位(P300)

什么是肌电图检查?

肌电图是通过描述神经肌肉单位活动的生物电流,来判断神经肌肉所处的功能状态,以结合临床对疾病作出诊断,利用肌电图检查可帮助区别病变系肌原性或是神经原性。

对于神经根压迫的诊断,肌电图更有独特的价值。

神经肌肉单位又称为运动单位,由一个前角运动神经元及其支配的肌纤维组成。

正常的运动单位在静止时肌纤维呈极化状态。

神经冲动传到肌纤维时,肌纤维呈去极化状态,即产生动作电位并发生收缩,收缩之后又恢复极化状态。

由于神经、肌肉病变性质及部位的差异,动作电位也不同。

通过多级放大后将其显示在阴极示波器上,可用肉眼观察波形。

1.确定有无损伤及损伤的程度完全损伤时肌肉不能自主收缩,记录不到电位,或出现纤颤电位、正锐波等;部分损伤时可见平均时限延长,波幅及电压降低,变化程度与损伤的轻重有关。

2.有助于鉴别神经源性或肌源性损害一般认为,自发电位的出现是神经源性损害的特征。

3.有助于观察神经再生情况神经再生早期出现低波幅的多相性运动单位波,并逐渐形成高电压的巨大电位。

定期观察其变化,可以判断神经再生的质量和进展。

如再生电位数量增多,波型渐趋正常,纤颤波减少,提示预后良好,否则预后不佳或需手术治疗。

感觉神经动作电位(sensory nerveactive potential,SNAP)、肌肉动作电位(muscle active potential,MAP)及体感诱发电位(somatosensory evoked potential, SEP)等。

各电位的观察指标有波形、波幅、潜伏期和传导速度等。

传导速度较稳定,是最常用的观察指标。

其计算方法是将两刺激点所诱发出电位的潜伏期差除两点间的距离,即传导速度=距离/时间。

正常成人肘以下正中神经运动传导速度(MCV)为55~65m/s,感觉传导速度(SCV)为50~60m/s。

上肢神经传导速度快于下肢,近端快于远端。

SEP主要观察潜伏期,以第一个

负相波峰计算潜伏期。

正常成人正中神经和尺神经SEP潜伏期在19~20ms之间,故将第一个负相波峰命名为N19或N20。

神经部分损伤时,诱发电位可出现程度不同的波形改变、振幅降低、潜伏期延长或传导速度减慢,可据此判断有无神经损伤及损伤轻重。

神经传导速度:是评定周围运动神经和感觉神经传导功能的一项诊断技术。

主要用于周围神经病的诊断如多发性神经病、遗传性周围神经病、格林-巴利综合征、腕管综合征、周围神经外伤等,结合肌电图可鉴别前角细胞、神经根、周围神经及肌原性疾病等。

卡压性周围神经病

腕管、肘管、腕尺管综合症

旋前圆肌综合症:桡侧屈腕肌、屈拇长肌、旋前方肌

腰椎间盘突出症

电生理表现

1、患侧肢体相应神经根支配肌及腰椎棘旁肌的自发病理性电位(正锐、纤颤波)

L1查椎旁肌。

2、肌肉大力收缩时募集反应减弱。

3、运动、传导速度一般正常

4、F波潜伏期延长或消失

5、S1神经根损伤、H反射潜伏期延长,波幅降低,甚至H波消失

6、患肢SEP潜伏期延长,波幅降低,波形离散

腰骶丛神经病变

腰丛损伤

1、患肢股四头肌、髂腰肌、股内收肌群可见自发电位(正锐波、纤颤波)而腰椎旁肌正常。

2、以上肌肉大力收缩时募集反应减弱。

3、股神经运动传导速度减慢,波幅下降,甚至消失。

4、隐神经、股外侧皮神经感觉传导速度减慢,波幅降低,甚至消失。

骶丛损伤

1、患肢臀大肌、臀中肌及坐骨神经支配的肌肉可见自发电位,而腰椎旁肌正常

2、以上肌肉大力收缩时募集反应减弱。

3、坐骨神经(腓总、胫神经)运动传导速度减慢、波幅下降、甚至消失

4、腓浅神经、腓肠神经感觉传导速度减慢,波幅降低,甚至消失

5、患肢H反射潜伏期延长,波幅降低,甚至H波消失

臂丛神经损伤

视觉诱发电位;它主要检测视觉通路的病损,在眼科广泛应用于视神经炎、球后神经炎、视神经萎缩、视神经压迫病变、多发性硬化、视觉皮层病变、眼外伤、癔病等疾病;在内科主要用于糖尿病等引起的视觉通路的病损,它对早期诊断、定位诊断、估计预后、评定疗效有重要作用。

脑干听觉诱发电位;主要检查听神经损伤、发作性眩晕、听神经瘤、多发神经硬化、耳毒药及外周损伤后的听力学检查;可客观评价听觉检查不合作者、婴幼儿和歇斯底里病人有无听觉功能障碍。

体感诱发电位:主要用于检测周围神经、神经根、脊髓、脑干、丘脑及大脑的功能状态。

应用于格林-巴利综合征、颈椎病、后侧索硬化综合征、多发性硬化、脑血管病、神经性膀胱、性功能障碍等。