突发公共卫生事件概述

- 格式:ppt

- 大小:7.33 MB

- 文档页数:38

突发公共卫生事件名词解释

突发公共卫生事件是指由于人为、自然或未知因素引起的危及公众健康的事件和行为。

它们可以是突发的或经常性的,也可以影响到一个人或一群人,对一个地区或地球上的所有人。

因此,根据不同的影响范围,突发公共卫生事件可以分为三个主要分类:本地性事件、区域性事件和全球性事件。

本地性事件通常指影响局部特定地区的公共卫生问题,比如某种病毒的爆发,即一种有害的病毒病在某地发病的高发期,或者对当地部分居民的危害作用,但不至于影响整个社会的严重程度。

例如,某地的登革热爆发,只是影响当地居民的健康,而没有引起社会风潮及政府的重视。

区域性事件是指影响较大地区或特定国家的公共卫生问题,比如一种有毒化学物质突然在某个大城市中蔓延,对当地居民的健康产生了较大影响,甚至引起当地政府的重视,并且受到了国家层面的关注。

此类问题分布广泛,且受到社会范围内重视,影响范围也比较大,在不断深化和发展的过程中,它将影响到更多的人群。

全球性事件是指影响全球的公共卫生问题,比如一种病毒从一个地方传播到全球,影响全球健康,甚至影响社会经济秩序,引起政府重视,并受到国际上的广泛关注。

此类问题影响深远,且受到全球范围的重视,是一类威胁整个舞台的公共卫生事件,它将对世界范围内的健康、社会经济造成普遍性影响。

突发公共卫生事件将引发社会慌乱和经济损失,严重时甚至会导

致人类死亡,因此政府和公共卫生行业有义务认真对待和迅速应对突发公共卫生事件,避免发生,减少其影响。

公共卫生行业应强化应急处置能力,采取有效的预防控制措施,及时对突发公共卫生事件作出反应,保护公众健康。

突发公共卫生事件的名词解释突发公共卫生事件是指发生在公众健康和安全面前的突发性局面。

它可以表现为疾病、灾害、事故或其他不利于公共健康的状况。

这些状况可能需要社会各界,包括政府机构、民间组织和个人,针对性地采取行动来进行应对。

突发公共卫生事件需要科学的、敏感的和有效的应急管理,以防止和减少病痛、损失和伤害,并最大限度地减少事故影响。

因此,采用有效的应急预警机制、实施有效的应急计划和适当的应急资源发放,对于社会各界都至关重要。

一旦发生突发公共卫生事件,政府和相关机构需要马上采取行动,以避免事件影响的扩大,确保拥有完善的公共卫生和安全标准。

他们需要建立一个针对性的应急预警机制,以便迅速警示上级机构和社会,并做出必要的调整和处理措施。

同时,政府也应根据不同的突发公共卫生事件的性质和程度,采取不同的应急处理措施。

比如,在突发传染病事件中,政府需要控制传染源,预防病毒的传播,并实施公共卫生控制措施。

在突发环境灾害事件中,政府需要采取有效的清洁整治措施,消除对公众健康和安全的威胁。

此外,政府还需要对社会各界宣传和传播突发公共卫生事件的信息,以便公众能够充分了解事件的真实性质和特征,从而采取有效的预防措施。

为了有效控制突发公共卫生事件,政府除了采取有效的应急计划外,还需要积极组织全社会力量,建立国家或地区的突发公共卫生事件应对机制,以确保应急处理工作的有效开展。

该机制应迅速反映和应对突发公共卫生事件,尽可能减少不利于公众健康的影响,提供有效的公共卫生安全保障。

突发公共卫生事件的应对措施应当在全社会范围内推广,所有社会各界应致力于健全公共卫生事件应急预警机制,对可能出现的突发公共卫生事件进行有效防范,以期真正做到“全民防疫、早发现、早控制、早阻断、早消灭”,将突发公共卫生事件的影响降到最低。

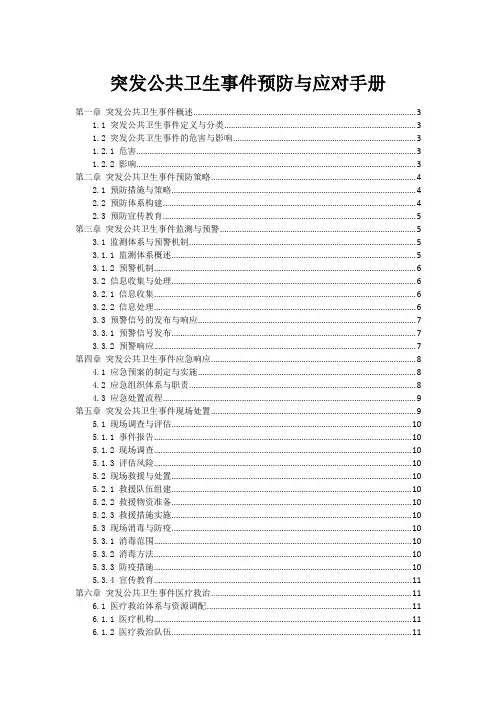

突发公共卫生事件预防与应对手册第一章突发公共卫生事件概述 (3)1.1 突发公共卫生事件定义与分类 (3)1.2 突发公共卫生事件的危害与影响 (3)1.2.1 危害 (3)1.2.2 影响 (3)第二章突发公共卫生事件预防策略 (4)2.1 预防措施与策略 (4)2.2 预防体系构建 (4)2.3 预防宣传教育 (5)第三章突发公共卫生事件监测与预警 (5)3.1 监测体系与预警机制 (5)3.1.1 监测体系概述 (5)3.1.2 预警机制 (6)3.2 信息收集与处理 (6)3.2.1 信息收集 (6)3.2.2 信息处理 (6)3.3 预警信号的发布与响应 (7)3.3.1 预警信号发布 (7)3.3.2 预警响应 (7)第四章突发公共卫生事件应急响应 (8)4.1 应急预案的制定与实施 (8)4.2 应急组织体系与职责 (8)4.3 应急处置流程 (9)第五章突发公共卫生事件现场处置 (9)5.1 现场调查与评估 (10)5.1.1 事件报告 (10)5.1.2 现场调查 (10)5.1.3 评估风险 (10)5.2 现场救援与处置 (10)5.2.1 救援队伍组建 (10)5.2.2 救援物资准备 (10)5.2.3 救援措施实施 (10)5.3 现场消毒与防疫 (10)5.3.1 消毒范围 (10)5.3.2 消毒方法 (10)5.3.3 防疫措施 (10)5.3.4 宣传教育 (11)第六章突发公共卫生事件医疗救治 (11)6.1 医疗救治体系与资源调配 (11)6.1.1 医疗机构 (11)6.1.2 医疗救治队伍 (11)6.1.3 资源调配 (11)6.2 医疗救治流程与规范 (11)6.2.1 疫情报告与评估 (11)6.2.2 患者救治 (11)6.2.3 信息管理 (12)6.2.4 质量控制 (12)6.3 医疗救治质量控制 (12)6.3.1 建立质量控制组织 (12)6.3.2 制定质量控制标准 (12)6.3.3 实施质量控制措施 (12)第七章突发公共卫生事件心理干预 (12)7.1 心理干预原则与方法 (12)7.1.1 心理干预原则 (13)7.1.2 心理干预方法 (13)7.2 心理干预队伍与培训 (13)7.2.1 心理干预队伍 (13)7.2.2 心理干预培训 (13)7.3 心理干预效果评估 (13)7.3.1 评估指标 (14)7.3.2 评估方法 (14)第八章突发公共卫生事件信息发布与舆论引导 (14)8.1 信息发布原则与流程 (14)8.1.1 信息发布原则 (14)8.1.2 信息发布流程 (14)8.2 舆论引导策略与方法 (15)8.2.1 舆论引导策略 (15)8.2.2 舆论引导方法 (15)8.3 信息传播与舆论监控 (15)8.3.1 信息传播 (15)8.3.2 舆论监控 (15)第九章突发公共卫生事件社会动员与参与 (16)9.1 社会动员原则与措施 (16)9.1.1 社会动员原则 (16)9.1.2 社会动员措施 (16)9.2 社会力量参与方式与渠道 (16)9.2.1 社会力量参与方式 (16)9.2.2 社会力量参与渠道 (17)9.3 社会动员效果评估 (17)9.3.1 评估指标 (17)9.3.2 评估方法 (17)第十章突发公共卫生事件国际合作与交流 (18)10.1 国际合作原则与政策 (18)10.2 国际交流与合作机制 (18)10.3 国际援助与协作 (19)第十一章突发公共卫生事件恢复与重建 (19)11.1 恢复重建原则与策略 (19)11.2 恢复重建规划与实施 (20)11.3 恢复重建效果评估 (20)第十二章突发公共卫生事件案例分析 (20)12.1 突发公共卫生事件案例概述 (21)12.2 案例分析与启示 (21)12.3 案例经验总结与借鉴 (22)第一章突发公共卫生事件概述1.1 突发公共卫生事件定义与分类突发公共卫生事件是指在无明显征兆的情况下,突然发生并对公众健康造成或可能造成严重影响的事件。

第二章我国公共卫生突发事件调查处理第四节突发公共卫生事件处理方案1. 突发公共卫生事件概述突发公共卫生事件是指突然发生并对人群健康造成严重威胁的突发事件,如传染病爆发、食品安全事件、环境污染等。

突发公共卫生事件可能对人民群众的生命和财产安全造成严重影响,因此需要及时、有效地进行调查和处理。

2. 突发公共卫生事件调查处理原则(1)科学决策:在制定突发公共卫生事件处理方案时,必须充分依据科学研究和事实证据,避免盲目行动和恐慌情绪的蔓延。

(2)及时响应:突发公共卫生事件需要立即启动应急响应机制,迅速展开调查和处理工作,控制疫情蔓延,减少人员伤亡。

(3)公开透明:在突发公共卫生事件调查处理过程中,政府和相关部门应及时向社会公开相关信息,保持信息透明,减少不实传言和恐慌情绪的扩散。

(4)协同合作:突发公共卫生事件处理需要政府部门、专业机构、医疗机构、媒体和社会公众的协同合作,共同应对突发事件的挑战。

3. 突发公共卫生事件调查处理流程(1)事件初期响应:一旦发现突发公共卫生事件,需要立即启动应急响应机制,成立由专业人员组成的调查处理小组,迅速前往现场展开调查工作。

(2)信息收集和分析:调查处理小组需要及时收集与突发事件相关的信息,包括疫情传播途径、受影响人群的基本情况、病例的临床表现等,并进行科学分析,掌握事件发展的动态。

(3)疫情控制和医疗救治:针对突发公共卫生事件的传播特点和严重性,及时采取控制措施,包括隔离患者、消毒和防护工作等,同时组织医疗队伍进行救治工作。

(4)社会宣传和预防教育:及时向社会公众发布有关突发公共卫生事件的预防和防控知识,引导民众科学防护,减少恐慌情绪。

(5)后期跟踪和评估:突发公共卫生事件处理并不意味着结束,调查处理小组需要对事件的后续发展进行跟踪和评估,总结经验教训,为今后类似事件做好准备。

4. 突发公共卫生事件处理方案的完善和优化(1)加强国家应急预案建设:国家需要根据不同类型的突发公共卫生事件,制定相应的应急预案,明确各级政府和相关部门的职责和任务,提高应对突发事件的效率和水平。

什么是突发公共卫生事件突发公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

突发公共卫生事件是如何分级的根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)、一般(Ⅳ级)四个级别。

常见的突发公共卫生事件有哪些(1)重大传染病疫情;(2)群体性不明原因疾病;(3)重大食物中毒和职业中毒;(4)新发传染性疾病;(5)群体性预防接种反应和群体性药物反应;(6)重大环境污染事故;(7)影响公共安全的毒物泄露事件、核事故、放射性事故;(8)生物、化学、核辐射恐怖事件;(9)影响公共健康的自然灾害;(10)其他严重影响公共健康事件。

火灾时如何逃生自救1.火灾刚发生时,可趁火势尚小,用灭火器等在第一时间灭火,同时求助周围人员参与灭火。

要牢记火警电话119,及时报警。

2.火势难以控制时要迅速逃生,不要贪恋财物。

平时要了解掌握火灾逃生的基本方法,熟悉几条逃生线路。

3.身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。

穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾等捂住口鼻,呼吸要小而浅。

4.室外着火,门已发烫时,千万不要开门,以防大火窜入室内,要用浸湿的被褥、衣服等堵塞门窗缝,并用水降温。

5.火灾时不可乘坐电梯,要向安全出口方向逃生。

下楼通道被火封住时,可利用绳子或把床单、台布等撕成布条结成绳索,牢系在窗栏杆、阳台栏杆上,再用衣角、毛巾等护住手心,顺绳滑下。

6.若所有逃生线路被大火封锁,要立即退回室内,用打手电筒、挥舞动衣物、呼叫等方式向外发送求救信号,等待救援。

地震来临如何避险1.抓紧时间紧急避险。

地震从开始到振动过程结束,时间不过十几秒到几十秒,因此抓紧时间进行避震最为关键,不要耽误时间。

2.选择合适避震空间。

室内较安全的避震空间有承重墙墙根、墙角、水管等处。

1、突发公共卫生事件的概念突发公共卫生事件是指突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病,重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

2、突发公共卫生事件的分级根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级。

有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(I级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上的省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传人,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(II级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传人,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体预防性服药出现人员死亡。

什么是突发公共卫生事件突发公共卫生事件是指突发的、规模较大的、对公共卫生安全造成严重危害的突发性事件。

这类事件具有突然性、危险性、复杂性和可控性等特点,对社会稳定和公共卫生安全造成严重影响。

突发公共卫生事件的发生,会带来巨大的经济损失和人员伤亡,也会造成公共信任的破坏和社会紊乱,成为当今社会治理面临的重大挑战。

突发公共卫生事件是公共卫生领域的重大事件,其涉及面广,如传染病的爆发、环境污染引起的健康问题、食品安全事故等,突发公共卫生事件对人民群众生命财产安全和身体健康产生重大威胁,直接影响着人民群众的生产生活。

突发公共卫生事件一旦发生,就需要迅速、有效地予以应对,以尽快消除影响,降低损失,保障公共安全和社会稳定。

为了有效应对突发公共卫生事件,各国政府建立了应急机制和协调机构。

首先,政府需要严格对突发公共卫生事件进行分类和分级,根据事件的性质、严重程度、扩散速度等因素进行判断和评估。

其次,政府应建立完善的应对机制,明确应对责任部门和工作流程,以确保应对措施的及时性、科学性和有效性。

同时,政府也应加强协调和合作机制,整合资源,加强信息共享,形成合力,以更好地应对突发公共卫生事件。

此外,对于个人而言,我们也需要充分认识突发公共卫生事件的危害性,增强预防意识和自我保护能力,遵守防控措施,减少风险,同时保持乐观和理性,配合政府和专业机构开展各项防控措施,共同营造健康、安全的社会环境。

总之,突发公共卫生事件是一个不容忽视的重大问题,它给我们的生产生活带来威胁,也挑战了我们的智慧和应对能力。

只有全社会共同协力、共同抗击,才能有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众的生命财产安全和身体健康。

突发公共卫生事件的危害突发公共卫生事件的发生,会对人们的生命安全、身体健康和财产造成严重危害。

在传染病爆发的情况下,病菌会通过飞沫、接触和气溶胶等方式进行传播,引起大规模感染。

环境污染和食品安全事故也会带来严重的身体损害和健康风险。

突发公共卫生事件概述及应急处置理论知识突发公共卫生事件是指突发性传染病、突发性食物中毒、突发性化学中毒、突发性环境污染等在一定地区、一定时间内大规模发生且有较高的社会关注度和影响力的突发性事件。

突发公共卫生事件对公众健康和社会稳定造成严重威胁,因此对于突发公共卫生事件的应急处置理论知识是非常重要的。

应急处置是指在突发公共卫生事件发生时,采取一系列的行动和措施,以减轻伤害、挽救生命、保障社会安全和公共卫生,恢复社会正常秩序和公共服务。

1.应急响应体系应急响应体系是指根据突发公共卫生事件的性质、范围和程度,以及国家和社会的需求,组织相关部门和力量,参与突发公共卫生事件的处置和管理工作,分为四个层级:一级响应、二级响应、三级响应和四级响应。

各级响应的组织机构、责任人、行动计划和响应要求有明确的规定。

2.风险评估和预警在突发公共卫生事件发生前,需要对可能产生的风险进行评估和预警。

风险评估是对突发公共卫生事件的发生概率、影响范围和严重程度进行科学的判断和预测。

预警是在风险评估的基础上,向相关部门、机构和公众发布相关信息,告知可能发生的突发公共卫生事件,提醒各方采取必要的预防和应对措施。

3.信息管理与传播在突发公共卫生事件中,信息管理与传播是非常重要的。

相关部门需要及时收集、分析和研判事件的相关信息,并向社会公布真实、准确、透明的信息,以提高公众的知情水平、认知度和应对能力。

同时,还需要及时回应公众关切并解答疑问,避免谣言的传播。

4.资源调配和物资保障突发公共卫生事件会对社会资源和物资供应造成压力。

因此,需要统筹协调各类资源,加强物资的储备和保障,确保应急处置工作的顺利进行。

同时,还需要合理调度和分配医疗、防护、消毒等物资,以满足救治需求和人员防护的需要。

5.协调合作与专家指导6.社会心理援助和后续服务突发公共卫生事件对于个人和群体心理造成很大的冲击。

因此,在应急处置工作中,需要提供社会心理援助和后续服务,对受到影响的人员进行心理疏导和支持。

1、突发公共卫生事件的概念突发公共卫生事件是指突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病,重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

2、突发公共卫生事件的分级根据突发公共卫生事件的性质、危害程度、涉及范围,划分为一般(Ⅳ级)、较大(Ⅲ级)、重大(Ⅱ级)和特别重大(Ⅰ级)四级。

有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件(I级):(1)肺鼠疫、肺炭疽在大、中城市发生并有扩散趋势,或肺鼠疫、肺炭疽疫情波及2个以上的省份,并有进一步扩散趋势。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感病例,并有扩散趋势。

(3)涉及多个省份的群体性不明原因疾病,并有扩散趋势。

(4)发生新传染病或我国尚未发现的传染病发生或传人,并有扩散趋势,或发现我国已消灭的传染病重新流行。

(5)发生烈性病菌株、毒株、致病因子等丢失事件。

(6)周边以及与我国通航的国家和地区发生特大传染病疫情,并出现输入性病例,严重危及我国公共卫生安全的事件。

(7)国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件(II级):(1)在一个县(市)行政区域内,一个平均潜伏期内(6天)发生5例以上肺鼠疫、肺炭疽病例,或者相关联的疫情波及2个以上的县(市)。

(2)发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

(3)腺鼠疫发生流行,在一个市(地)行政区域内,一个平均潜伏期内多点连续发病20例以上,或流行范围波及2个以上市(地)。

(4)霍乱在一个市(地)行政区域内流行,1周内发病30例以上,或波及2个以上市(地),有扩散趋势。

(5)乙类、丙类传染病波及2个以上县(市),1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

(6)我国尚未发现的传染病发生或传人,尚未造成扩散。

(7)发生群体性不明原因疾病,扩散到县(市)以外的地区。

(8)发生重大医源性感染事件。

(9)预防接种或群体预防性服药出现人员死亡。

什么是突发公共卫生事件突发公共卫生事件是指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病, 还有重大食物中毒和职业中毒 , 以及其他危害公共健康的突发公共事件。

第一个特点就是成因的多样性。

比如,各种烈性传染病。

许多公共卫生事件与自然灾害也有关,比如说地震、水灾、火灾等,像刚刚发生的汶川大地震,最重要的就是地震以后会不会引起新的、大的疫情,要做到大灾之后无大疫是很艰难的,所以我们党中央也高度重视地震有没有引起新的疫情,各级政府部门非常关注,从而避免了大灾之后必然有大疫的情况。

公共卫生事件与事故灾害也密切相关,比如环境的污染、生态的破坏、交通的事故等。

社会安全事件也是形成公共卫生事件的一个重要原因,如生物恐怖等。

另外,还有动物疫情,致病微生物、药品危险、食物中毒、职业危害等。

第二个特点是分布的差异性。

在时间分布差异上,不同的季节,传染病的发病率也会不同,比如SARS往往发生在冬、春季节,肠道传染病则多发生在夏季。

分布差异性还表现在空间分布差异上,传染病的区域分布不一样,像我们国家南方和北方的传染病就不一样,此外还有人群的分布差异等。

第三个特点就是传播的广泛性。

尤其是当前我们正处在全球化的时代,某一种疾病可以通过现代交通工具跨国的流动,而一旦造成传播,就会成为全球性的传播。

另外,传染病一旦具备了三个基流通环节,即传染源、传播途径以及易感人群,它就可能在毫无国界情况下广泛传播,这是第三个特点,也就是传播的广泛性。

第四个特点是危害的复杂性。

也就是说,重大的卫生事件不但是对人的健康有影响,而且对环境、经济乃至政治都有很大的影响。

比如上次的SARS尽管患病的人数不是最多,但对我们国家造成的经济的损失确实很大。

第五个特点是治理的综合性。

治理需要四个方面的结合,第一是技术层面和价值层面的结合,我们不但要有一定的先进技术还要有一定的投入;第二是直接的任务和间接的任务相结合,它即是直接的愿望也是间接的社会任务,所以要结合起来;第三是责任部门和其他的部门结合起来;第四是国际和国内结合起来。

突发公共卫生事件:是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

霍乱:是由霍乱弧菌引起的以小肠过度分泌及吐泻、脱水为特征的烈性肠道传染病。

鼠疫:是鼠疫杆菌引起的自然疫源性烈性传染病,临床主要表现为高热、淋巴结肿痛、出血倾向、肺部特殊炎症等症状。

突发公共卫生事件的特点:突发性、普遍性、非常规性。

突发公共卫生事件的分类:重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其它严重影响公众健康事件。

突发公共卫生事件的主要危害:人群健康和生命严重受损、造成心理伤害、造成严重经济损失、国家或地区形象受损或政治影响1.群体性不明原因疾病的应急处理及个人防护答:1)发现病人及时报告、送医隔离;2)可疑病人或与病人密切接触者要注意观察,必要时隔离观察; 3)病人家庭、接触的物品要进行空气和物品的消毒,妥善处理病人的分泌物和排泄物;4)在疾病暴发流行的期间,避免去到人群密集、相对密闭的场所,如电影院、商场、车站等,减少外出旅行、集会;5)个人做好防护措施,勤洗手、戴口罩,不随地吐痰,养成良好的个人卫生习惯;6)锻炼身体,合理营养,注意休息;7)条件允许的情况下,进行药物预防和免疫接种。

2.食物中毒及重大食物中毒的概念食物中毒:是指摄入含有生物性、化学性有毒有害物质的食品或把有毒有害物质当作食品摄入后出现的非传染性的急性、亚急性疾病。

重大食物中毒:是指中毒人数超过30人或出现死亡1例以上的饮用水和食物中毒。

3.食物中毒的发病特点1)暴发性发病快、来势急,潜伏期短2)病人在发病前都有食用过同样的食物3)病人有类似的临床表现,常有急性胃肠炎症状4)非传染性病人和健康人之间不会直接传染4.食物中毒发生时对病人的紧急处理原则1)停止食用中毒或可疑中毒食品;2)采取病人排泄物和可疑食品等标本,以备检验3)及时将病人送医院急救治疗,包括急救(催吐、洗胃、洗肠)对症治疗和特殊治疗5.职业中毒及重大职业中毒的概念职业中毒:劳动者在生产劳动过程中由于接触生产性毒物而引起的中毒称为职业中毒。

突发公共卫生事件突发公共卫生事件是指突然发生的、对公众健康造成重大威胁的突发疾病或卫生事件。

这些事件可能以疫情的形式爆发,如SARS、禽流感、埃博拉等,也可能是其他公共卫生风险,如化学物质泄漏、食品安全问题等。

无论是何种类型的突发公共卫生事件,都对公众的生命安全和健康构成威胁,因此,必须采取紧急措施应对和控制。

突发公共卫生事件对社会和个体都带来了巨大冲击。

首先,公共卫生事件可能造成大量人员感染,引发社会恐慌和焦虑情绪。

人们可能会因为知识不足而恐慌,造成恶性传播;其次,公共卫生事件还可能对经济、贸易和商业活动造成重大影响。

例如,疫情爆发时,有些地方因限制交通、关闭企业等举措,导致经济活动停摆,给企业和个人造成了严重损失;再次,突发公共卫生事件对医疗资源和卫生设施的需求也会超出正常水平。

此时,医疗机构和医护人员面临巨大的压力,可能无法满足所有患者需求。

在应对突发公共卫生事件过程中,政府的角色至关重要。

政府应当及时、准确地向公众发布相关信息,保持透明度,防止虚假消息的传播,增强公众对事件的认识和理解。

同时,政府还应当积极开展疫苗研发和药物研发等工作,提供必要的医疗救助,优化医疗资源配置,确保患者及时得到救治。

此外,政府还应当密切监控疫情发展,及时采取措施控制疫情蔓延,减少公众感染风险。

除了政府的作用,个体和社会组织也应当积极参与突发公共卫生事件的应对和控制工作。

个体应加强自我保护意识,注意个人卫生和健康,遵守卫生规范,减少感染风险。

社会组织可以发挥自身优势,动员社会资源,为疫情防控提供支持,如捐款、捐物、组织志愿者等。

此外,媒体也扮演着重要的角色,应当及时准确地向公众传递信息,呼吁大众遵守预防措施,齐心协力抗击突发公共卫生事件。

总的来说,突发公共卫生事件对个体、社会和经济都带来巨大挑战。

但只要政府和公众齐心协力,采取合理有效的应对措施,就能够有效控制疫情,保护公众的生命安全和健康。

在未来,我们应当进一步加强公共卫生体系建设,提高应对突发公共卫生事件的能力,在全球范围内加强协作,共同应对突发公共卫生事件的挑战。

突发公共卫生事件名词解释突发公共卫生事件是指突然发生并迅速传播的疾病、病原体或其他危害公众健康的事件。

它可能导致大规模人员感染、疾病暴发、多人死亡,对社会和经济产生严重影响,甚至引发全球危机。

突发公共卫生事件具有以下特点:1.突发性:突发公共卫生事件意味着疾病或事件以突然的方式出现,没有提前的迹象或警告。

它通常在很短的时间内快速传播,导致大规模感染。

2.传染性:突发公共卫生事件往往涉及传染病或具有传播性的疾病。

这些疾病可以通过近距离接触,飞沫传播,空气传播,血液传播或其他途径进行传播。

由于人们之间的交往活动增加,传染病的传播速度会更快。

3.社会影响:突发公共卫生事件会对社会和经济产生广泛而严重的影响。

当大量人员感染并需要医疗救治时,医疗资源可能不足,医院和医护人员可能不堪重负。

此外,突发公共卫生事件可能导致人们对公共场所和社交活动的恐惧,导致商业活动瘫痪,旅游业受损,甚至引发社会动荡。

4.全球性:突发公共卫生事件有可能不受地域限制,全球范围内迅速传播。

全球化进程中,人们的旅行和交流活动增加,加速了传染病的传播速度和范围。

因此,突发公共卫生事件往往需要全球协作和合作来应对。

为了有效应对突发公共卫生事件,各国和组织采取了一系列措施:1.早期预警机制:各国建立了早期预警机制,通过监测疾病的传播和变异情况,发现和报告潜在的突发公共卫生事件。

2.紧急响应机制:各国建立了紧急响应机制,包括组建专家团队、制定应对方案、调配医疗资源等,以应对突发公共卫生事件。

3.国际合作:各国加强国际合作,分享信息、技术和医疗资源。

例如,世界卫生组织(WHO)协助各国制定政策,指导应对措施,并协调国际援助。

4.公众教育和宣传:加强公众教育和宣传对突发公共卫生事件的重要性和应对措施的知识普及,提高公众的防护意识。

5.医疗资源保障:加强医疗资源建设和储备,提高抗突发公共卫生事件的应对能力。

包括增加床位、提高医护人员的培训和素质、提供充足的医疗器械和药品等。