《蒹葭》阅读试题附答案

- 格式:doc

- 大小:2.50 KB

- 文档页数:1

《蒹葭》赏析及同步习题及答案《蒹葭》赏析习题及答案【部编版八年级下册】内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【译文】河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。

意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。

顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。

意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。

顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。

意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。

顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

【作者】《诗经》,原称《诗》,是我国第一部诗歌总集,它收集了从西周初年到春秋中期约500年间的诗歌305篇,所以又叫《诗三百》。

相传孔子曾整理过这些诗并用来传授弟子,后来被尊为儒家的经典之一,称为《诗经》。

《诗经》的“六义”三大基本内容:“风”:指十五国风,是各地的民间歌谣。

“雅”:分大雅、小雅,大部分是贵族作品。

“颂”:是宗庙祭祀用的乐歌及史诗。

三大表现手法:“赋”:“铺陈其事而直言之也”。

(叙事抒情)“比”:“以彼物比此物也”。

(比喻)“兴”:“先言他物以引起所咏之词也”。

(引出)】【背景】周代由文、武奠基,成、康繁盛,昭、穆以后,国势渐衰。

后来,厉王被逐,幽王被杀,平王东迁,进入春秋时期。

春秋时期王室衰微,诸侯兼并,夷狄交侵,社会处于动荡不安之中。

周代设有采诗之官,每年春天,摇着木铎深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品,整理后交给太师(负责音乐之官)谱曲,演唱给天子听,作为施政的参考。

蒹葭的阅读答案蒹葭的阅读答案「篇一」蒹葭蒹葭①苍苍,白露为霜。

所谓伊人②,在水一方。

溯洄③从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞④。

所谓伊人,在水之湄⑤。

溯洄从之,道阻且跻⑥。

溯游从之,宛在水中坻⑦。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘⑧。

溯洄从之,道阻且右⑨。

溯游从之,宛在水中沚⑩。

(选自《诗经·国风·秦风》)【注解】①蒹葭:jiānjiā,水边的芦苇等植物;②伊人:那个人(恋人);③溯洄:沿着曲折的水边逆流而上;④晞:xī,干;⑤湄:méi,水边;⑥跻:jī,升高,向高处登;⑦坻:chí ,水中的小洲或高地;⑧涘:sì ,水边;⑨右:引申为曲折;⑩沚:zhǐ ,水中的小洲。

阅读题(1)这首诗共三章,每章开头都写蒹葭茂盛,霜露茫茫,这是《诗经》中常见的什么手法?有何作用?(2)为了见到意中人,主人公有何行动?由此你看出他的什么性格特征?(3)意中人的踪迹飘忽不定,你由此感受到诗歌营造了什么样的'意境?请简要分析。

参考答案(1)①托物起兴(比兴手法)。

②描写深秋的景色,渲染凄清的气氛,为主人公思念意中人设置背景。

(2)①他不顾霜露浓重,路途险阻、漫长而曲折,逆流而上,去寻找意中人。

②不怕艰难险阻,勇于追求爱情,感情执着专一。

(3)营造了飘渺朦胧的意境,这种意境与苍苍的蒹葭,茫茫的霜露十分谐调,把主人公迷茫而伤感的情思衬托得生动感人。

蒹葭的阅读答案「篇二」11.阅读下面一诗,回答其后问题。

蒹葭(节选)蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻其长。

溯游从之,宛在水中央。

(1)简要分析“蒹葭苍苍,白露为霜”所表达的思想感情。

(2分)(2)请写出此诗押韵的汉字。

(1分)【答案】11.(1)通过描写“蒹葭苍苍,白露为霜”展现了一幅萧瑟、冷落的.秋景,借景抒情(或情景交融)(1分),表达了一种追求“伊人”求之不得凄清、冷落(或缠绵悱恻)的思想感情(1分)。

蒹葭参考答案蒹葭,古代文人常用的一个词,它是指一种生长在水边的植物,形态优美,常常被用来比喻人的品质和修养。

蒹葭在中国古代文学中有着广泛的应用,它不仅是一种植物,更是一种象征,代表着人们对于美好生活的向往和追求。

蒹葭的形态优美,修长挺拔,生长在水边,随风摇曳,给人一种宁静和优雅的感觉。

这种植物常常出现在古代文人笔下,成为他们表达情感和思想的一个重要元素。

例如,北宋文学家苏轼在《赤壁怀古》中写道:“蒹葭苍苍,白露为霜。

”这句诗中的蒹葭,既是对自然景物的描写,也是对人生境遇的寄托。

蒹葭的苍苍和白露的霜,都是岁月的痕迹,都是人生的沧桑。

苏轼通过描绘蒹葭的形象,抒发了自己对于人生沧桑的感慨和思考。

蒹葭的象征意义不仅仅是美丽和优雅,更是一种积极向上的品质和修养。

蒹葭生长在水边,需要充足的阳光和水分,才能保持良好的生长状态。

同样,人们在追求美好生活的过程中,也需要有足够的阳光和水分,即积极向上的心态和良好的环境。

只有拥有这些,人们才能在生活中茁壮成长,展示出自己的优雅和魅力。

蒹葭的生长环境也给人们带来了一种宁静和舒适的感觉。

水边的蒹葭,常常被微风吹拂,摇曳生姿。

这种景象让人感到宁静和舒适,给人一种放松和愉悦的感觉。

在现代都市生活的压力下,人们常常感到疲惫和焦虑,而蒹葭的形象给了人们一种远离喧嚣和繁忙的感觉。

它提醒人们,应该保持内心的宁静和平和,不被外界的干扰所困扰。

蒹葭的形象也常常被用来比喻人的品质和修养。

在古代文人笔下,蒹葭常常被描述为高洁、纯净的象征。

例如,唐代文学家白居易在《赋得古原草送别》中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

”这首诗中的蒹葭,被赋予了坚韧不拔、生命力顽强的品质。

它在岁月的洗礼中,能够屹立不倒,永远焕发出生机和活力。

这种品质和修养正是人们所追求的,也是我们应该学习和借鉴的。

蒹葭作为一种植物,不仅仅是美丽和优雅的象征,更是一种积极向上的品质和修养的象征。

它的形象在古代文学中得到了广泛的应用,成为了文人们表达情感和思想的一个重要元素。

《蒹葭》赏析习题及答案【部编版八年级下册】资料内容:【原诗】【翻译】【习题及答案】。

习题题型有——理解性默写、选择题、赏析题。

【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【译文】河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。

意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。

顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。

意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。

顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。

意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。

顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

【习题】一、理解性默写:1、成语“秋水伊人”源之《蒹葭》中的诗句:2、《诗经·蒹葭》中于浓浓的秋凉之中折射出人物淡淡的凄婉之情的句子是:二、选择题:1、对《蒹葭》理解不正确的一项是()A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他的眼前是一片无边无际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人的怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C、第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D、全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人的怀念之情。

2、对《蒹葭》这首诗的解说,不正确的一项是( )A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

C.三个诗节的第六句互为补充,分别从漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔。

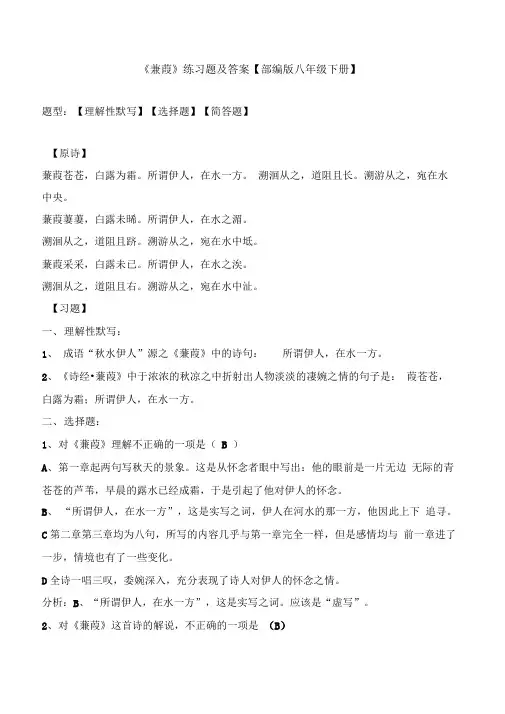

《兼葭》练习题及答案【部编版八年级下册】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【习题】一、理解性默写:1、成语“秋水伊人”源之《蒹葭》中的诗句:所谓伊人,在水一方。

2、《诗经•蒹葭》中于浓浓的秋凉之中折射出人物淡淡的凄婉之情的句子是:葭苍苍,白露为霜;所谓伊人,在水一方。

二、选择题:1、对《蒹葭》理解不正确的一项是(B )A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他的眼前是一片无边无际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人的怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人的怀念之情。

分析:B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词。

应该是“虚写”。

2、对《蒹葭》这首诗的解说,不正确的一项是(B)A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

C.三个诗节的第六句互为补充,分别从漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔。

D.三个诗节的最后一句,是写意中人所处位置的变换:从水中央到岸边,再到水中沙滩。

分析:B. “白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

应该是“清晨” ;第二句应该去掉“翌日” 。

3、对《蒹葭》的赏析,不正确的一项是(D )A.此诗用芦苇、霜露、秋水等自然意象组成一幅清秋晨景图,并笼罩着一种凄清的气氛。

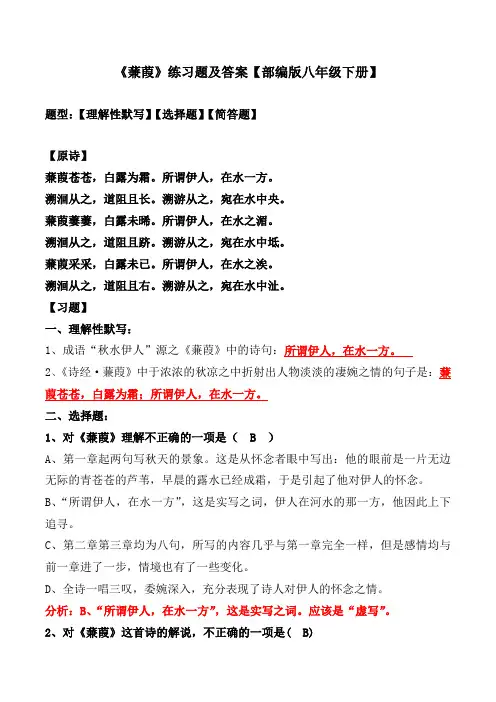

《蒹葭》练习题及答案【部编版八年级下册】题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【习题】一、理解性默写:1、成语“秋水伊人”源之《蒹葭》中的诗句:所谓伊人,在水一方。

2、《诗经·蒹葭》中于浓浓的秋凉之中折射出人物淡淡的凄婉之情的句子是:蒹葭苍苍,白露为霜;所谓伊人,在水一方。

二、选择题:1、对《蒹葭》理解不正确的一项是( B )A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他的眼前是一片无边无际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人的怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C、第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D、全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人的怀念之情。

分析:B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词。

应该是“虚写”。

2、对《蒹葭》这首诗的解说,不正确的一项是( B)A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

C.三个诗节的第六句互为补充,分别从漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔。

D.三个诗节的最后一句,是写意中人所处位置的变换:从水中央到岸边,再到水中沙滩。

分析:B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

应该是“清晨”;第二句应该去掉“翌日”。

3、对《蒹葭》的赏析,不正确的一项是(D )A.此诗用芦苇、霜露、秋水等自然意象组成一幅清秋晨景图,并笼罩着一种凄清的气氛。

《蒹葭》赏析习题及答案【部编版八下】班级:姓名:【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【译文】河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。

意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。

顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。

意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。

顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。

意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。

顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

【习题】1、对《蒹葭》理解不正确的一项是( B )A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他的眼前是一片无边无际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人的怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C、第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D、全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人的怀念之情。

分析:B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词。

应该是“虚写”。

2、对《蒹葭》这首诗的解说,不正确的一项是( B)A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

C.三个诗节的第六句互为补充,分别从漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔。

D.三个诗节的最后一句,是写意中人所处位置的变换:从水中央到岸边,再到水中沙滩。

分析:B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

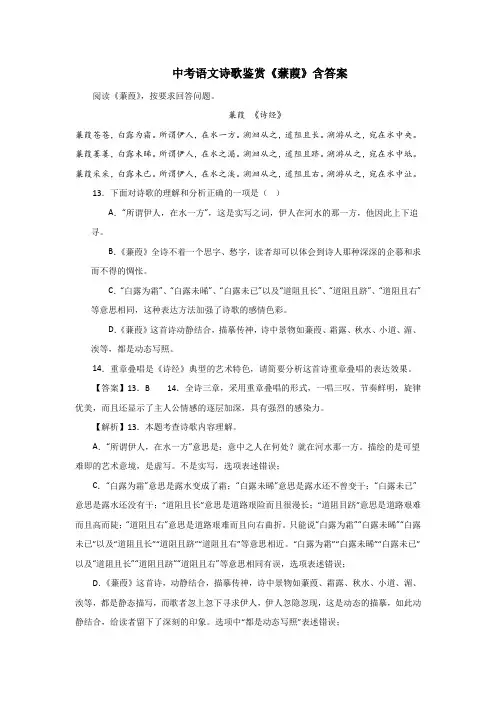

中考语文诗歌鉴赏《蒹葭》含答案阅读《蒹葭》,按要求回答问题。

蒹葭《诗经》蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

13.下面对诗歌的理解和分析正确的一项是()A.“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

B.《蒹葭》全诗不着一个思字、愁字,读者却可以体会到诗人那种深深的企慕和求而不得的惆怅。

C.“白露为霜”、“白露未晞”、“白露未已”以及“道阻且长”、“道阻且跻”、“道阻且右”等意思相同,这种表达方法加强了诗歌的感情色彩。

D.《蒹葭》这首诗动静结合,描摹传神,诗中景物如蒹葭、霜露、秋水、小道、湄、涘等,都是动态写照。

14.重章叠唱是《诗经》典型的艺术特色,请简要分析这首诗重章叠唱的表达效果。

【答案】13.B 14.全诗三章,采用重章叠唱的形式,一唱三叹,节奏鲜明,旋律优美,而且还显示了主人公情感的逐层加深,具有强烈的感染力。

【解析】13.本题考查诗歌内容理解。

A.“所谓伊人,在水一方”意思是:意中之人在何处?就在河水那一方。

描绘的是可望难即的艺术意境,是虚写。

不是实写,选项表述错误;C.“白露为霜”意思是露水变成了霜;“白露未晞”意思是露水还不曾变干;“白露未已”意思是露水还没有干;“道阻且长”意思是道路艰险而且很漫长;“道阻目跻”意思是道路艰难而且高而陡;“道阻且右”意思是道路艰难而且向右曲折。

只能说“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”以及“道阻且长”“道阻且跻”“道阻且右”等意思相近。

“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”以及“道阻且长”“道阻且跻”“道阻且右”等意思相同有误,选项表述错误;D.《蒹葭》这首诗,动静结合,描摹传神,诗中景物如蒹葭、霜露、秋水、小道、湄、涘等,都是静态描写,而歌者忽上忽下寻求伊人,伊人忽隐忽现,这是动态的描摹,如此动静结合,给读者留下了深刻的印象。

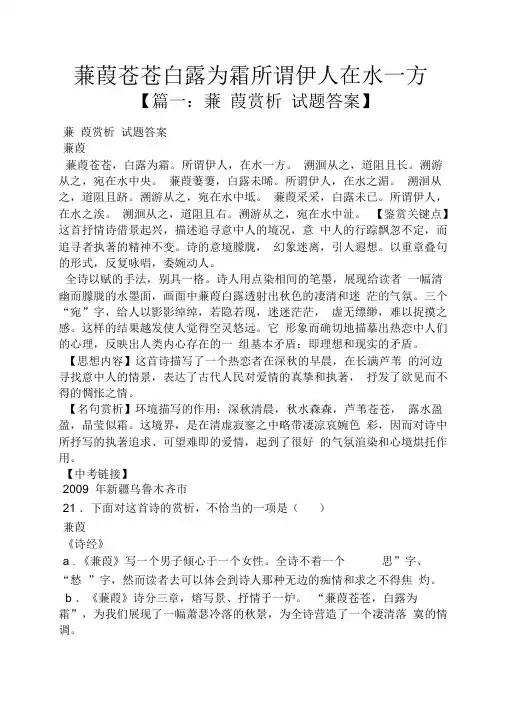

蒹葭苍苍白露为霜所谓伊人在水一方【篇一:蒹葭赏析试题答案】蒹葭赏析试题答案蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【鉴赏关键点】这首抒情诗借景起兴,描述追寻意中人的境况,意中人的行踪飘忽不定,而追寻者执著的精神不变。

诗的意境朦胧,幻象迷离,引人遐想。

以重章叠句的形式,反复咏唱,委婉动人。

全诗以赋的手法,别具一格。

诗人用点染相间的笔墨,展现给读者一幅清幽而朦胧的水墨面,画面中蒹葭白露透射出秋色的凄清和迷茫的气氛。

三个“宛”字,给人以影影绰绰,若隐若现,迷迷茫茫,虚无缥缈,难以捉摸之感。

这样的结果越发使人觉得空灵悠远。

它形象而确切地描摹出热恋中人们的心理,反映出人类内心存在的一组基本矛盾:即理想和现实的矛盾。

【思想内容】这首诗描写了一个热恋者在深秋的早晨,在长满芦苇的河边寻找意中人的情景,表达了古代人民对爱情的真挚和执著,抒发了欲见而不得的惆怅之情。

【名句赏析】环境描写的作用:深秋清晨,秋水森森,芦苇苍苍,露水盈盈,晶莹似霜。

这境界,是在清虚寂寥之中略带凄凉哀婉色彩,因而对诗中所抒写的执著追求、可望难即的爱情,起到了很好的气氛渲染和心境烘托作用。

【中考链接】2009 年新疆乌鲁木齐市21 .下面对这首诗的赏析,不恰当的一项是()兼葭《诗经》a .《兼葭》写一个男子倾心于一个女性。

全诗不着一个思”字、“愁”字,然而读者去可以体会到诗人那种无边的痴情和求之不得焦灼。

b .《蒹葭》诗分三章,熔写景、抒情于一炉。

“蒹葭苍苍,白露为霜”,为我们展现了一幅萧瑟冷落的秋景,为全诗营造了一个凄清落寞的情调。

c .《蒹葭》“兴”的特点突出。

“蒹葭”“水”和“伊人”的形象交相辉映,浑然一体,用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。

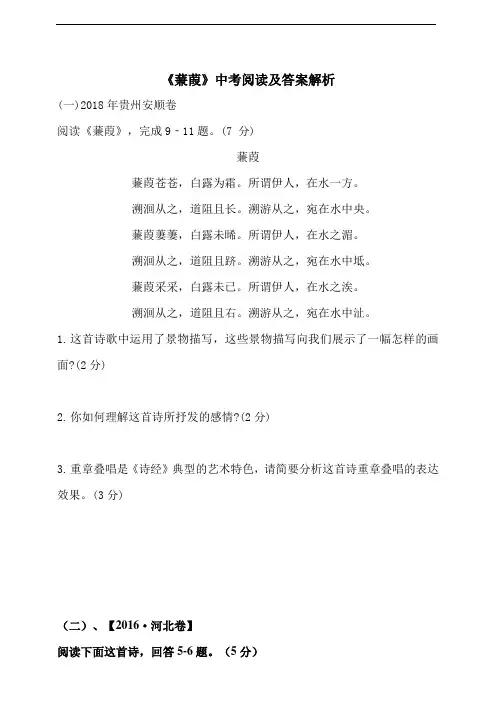

《蒹葭》中考阅读及答案解析(一)2018年贵州安顺卷阅读《蒹葭》,完成9‐11题。

(7 分)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

1.这首诗歌中运用了景物描写,这些景物描写向我们展示了一幅怎样的画面?(2分)2.你如何理解这首诗所抒发的感情?(2分)3.重章叠唱是《诗经》典型的艺术特色,请简要分析这首诗重章叠唱的表达效果。

(3分)(二)、【2016·河北卷】阅读下面这首诗,回答5-6题。

(5分)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之溪。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

5.请解释这首诗中画线的句子。

(2分)译文:6.下列对这首诗的理解和分析,不正确的项是(3分)【】A.这首诗每章开头两句写景,渲染了萧瑟冷落的气氛,烘托出主人公凄婉惆怅的心情。

B.这首诗三次运用“宛”字,给人以迷迷茫茫、若隐若现的感觉。

C.这首诗运用重章叠句的形式反复咏唱,表达了缠绵无尽的情感,委婉动人。

D.这首诗表现了主人公对意中人执着追寻的精神以及可望而不可即的绝望情绪。

(三)(2016年苏州市中考一模)阅读下面一首诗歌,完成6-8题。

(5分)蒹葭《诗经》蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之埃。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

6.这首诗在结构形式上的特点是。

(1分)7.请写出“蒹葭苍苍,白露为霜”、“蒹葭萋萋,白露未晞”、“蒹葭采采,白露未已”在本诗中的作用。

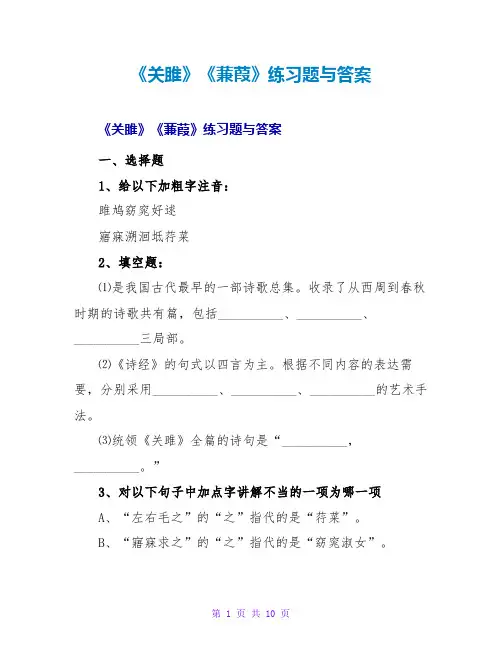

《关雎》《蒹葭》练习题与答案《关雎》《蒹葭》练习题与答案一、选择题1、给以下加粗字注音:雎鸠窈窕好逑寤寐溯洄坻荇菜2、填空题:⑴是我国古代最早的一部诗歌总集。

收录了从西周到春秋时期的诗歌共有篇,包括__________、__________、__________三局部。

⑵《诗经》的句式以四言为主。

根据不同内容的表达需要,分别采用__________、__________、__________的艺术手法。

⑶统领《关雎》全篇的诗句是“__________,__________。

”3、对以下句子中加点字讲解不当的一项为哪一项A、“左右毛之”的“之”指代的是“荇菜”。

B、“寤寐求之”的“之”指代的是“窈窕淑女”。

C、“琴瑟友之”的“友”是“亲爱”的意思,这里用作动词,且表使动。

D、“钟鼓乐之”的“乐”是“快乐”的意思,这里用作动词,且表使动。

4、以下说法不正确的一项为哪一项A、《关雌》中“关关雎鸠,在河之洲”采用的是“兴”的手法。

B、《蒹葭》“所谓伊人”的“伊人”,与《关雌》中的“君子好逑”的“君子”,指的是同样的人。

C、《蒹葭》全诗不着一个思字、愁字,读者却可以体会到诗人那种深深的企慕和求而不得的惆怅。

D、《关雌》是(诗经)的第一首,选自《诗经?周南》。

二、简答1、《诗经》中,常常大量使用双声、叠韵、叠字的语汇。

在古汉语的规那么中,这类词汇大都是形容词,所以也有助于表达曲折幽隐的感情,描绘精彩美丽的自然。

请从课文中找出例子,并体会其作用。

2、阅读《蒹葭》一诗,想想诗中描写了哪些景物?简要分析^p 这些景物描写有什么作用?3、比拟《关雌》和《蒹葭》在写法上的异同。

4、从两首诗歌中的任意选取一首,将它改写为现代诗歌,或者一个散文片段,意境要优美,描写要生动,字数不限。

三、阅读《君子于役》,答复以下问题君子于役,不知其期。

曷至哉?鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。

君子于役,如之何勿思?君子于役,不日不月,曷其有佸?鸡栖于桀,日之夕矣,羊牛下括。

《蒹葭》习题与答案精全版1.下列说法有误的一项是( A(选自《诗经·秦风》,诗经里的民歌属于“风”。

))A、《蒹葭》选自《诗经·大雅》,是一首描写追求意中人而不得的诗。

B、全诗重章反复,一意化为三叠,具有音乐美,用韵先响后喑,先扬后抑,余音绕梁,极具感染力。

C、全诗三章,每章八句,诗的旨意在第一章就全部体现出来。

D、本诗的每章都是先写秋景,写心上人路远难寻。

结尾却用“伊人”一转,似乎“她”就在面前,这里写的是一种想象。

2.对全诗理解不正确的一项是(B虚写)A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他的眼前是一片无边无际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人的怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C、第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D、全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人的怀念之情。

3.对这首诗赏析不当的一项是(D项有误,全诗没有明确的故事情节,“它是一首叙事诗”的说法错误)A 全诗分为三章,每章前两句以凄清冷漠的景致起兴,形成一种沉郁悲凉的氛围,同时又暗寓了时间的推移。

后六句描写访求“伊人”而未得的迷惘之情。

B “在水一方”、“宛在水中央”“宛在水中沚”是说伊人所在的地方有流水环境,仿佛置身于州岛上,可望而不可及。

C “伊人”是诗人访求的对象,是美的化身,在诗人矢志不渝的追求中,犹如强烈地感受到了那“在水一方”的倩影。

D 这首诗描写了“伊人”生活的环境和诗人在不同时间不懈地寻找“伊人”的过程,因此,从诗的内容看,它应是一首叙事诗。

4.对这首诗的解说,不正确的一项是( B 首章“白露为霜”,露凝为霜,是拂晓时;二章“白露未唏”,太阳露面,天已大亮;末章“白露未已”,阳光照射,露水快干。

)A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

蒹葭选择1.下列对《蒹葭》的理解,不正确的一项是()A.诗歌中主人公在深秋露重霜浓之时,徘徊岸边,上下求索,寻找“伊人”而不得。

B.每一章开头写景起兴,表明时间推移,烘托清冷气氛,抒发主人公凄婉惆怅之情。

C.“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”,表明地点的变化,暗示“伊人”难以寻觅。

D.全诗采用重章叠句的形式,有一唱三叹、回环往复的美感,同时深化了诗歌的意境。

【详解】C.“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”,采用重章叠句的方法,表现出时间的变化,暗示了时光的流逝与追求者的深情执着;“在水之湄”“在水之诶”通过地点的变化,写出了主人公不畏险阻地一再追寻、几度求索,也暗示了“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。

2.下面对《蒹葭》这首诗的赏析,不正确的一项是()A.全诗采用重章叠句的形式,每章都是前两句写景,三四句点明主题。

B.每章开头以景起兴,利用芦苇、霜露、秋水等景物渲染出萧索凄迷的氛围。

C.三章构成一个相对完整的时空序列,暗示了时光的流逝和追求者的深情执着。

D.经过主人公一再追寻,几度求索,终于找到了“伊人”,心里无比欢悦。

【详解】D.“终于找到了‘伊人’,心里无比欢悦”有误,根据“宛在水中央”“宛在水中坻”“宛在水中沚”可知,伊人行踪飘忽不定,主人公尽管一再追寻,但并没有找到伊人,心中充满了难言的怅惘与伤感。

3.选出下列对《蒹葭》赏析有误的一项()A.“蒹葭苍苍,白露为霜”描绘出芦苇苍苍、白露茫茫、寒霜浓重的初秋凄凉景色,为诗歌创设了一个萧瑟的意境。

B.“为霜”“未晞”“未已”的变化,暗示了时光的流逝和追求者的深情执着。

C.“溯洄从之”和“溯游从之”两句通过连续匆匆的寻求行动,表现了主人公内心的焦急和痴迷。

D.诗歌中运用重章叠句的形式反复咏唱,节奏明快,旋律优美,抒发了主人公怅然若失而又热烈地企慕伊人的心境。

【详解】A.赏析有误。

根据“蒹葭苍苍,白露为霜”中的景物芦苇苍苍、寒霜浓重的特征,可知,应是“深秋”(或暮秋)景色,而非“初秋”。

《蒹葭》习题及答案一、选择题:1、对《蒹葭》理解不正确的一项是( B )A、第一章起两句写秋天的景象。

这是从怀念者眼中写出:他的眼前是一片无边无际的青苍苍的芦苇,早晨的露水已经成霜,于是引起了他对伊人的怀念。

B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词,伊人在河水的那一方,他因此上下追寻。

C、第二章第三章均为八句,所写的内容几乎与第一章完全一样,但是感情均与前一章进了一步,情境也有了一些变化。

D、全诗一唱三叹,委婉深入,充分表现了诗人对伊人的怀念之情。

分析:B、“所谓伊人,在水一方”,这是实写之词。

应该是“虚写”。

2、对《蒹葭》这首诗的解说,不正确的一项是( B)A.三个诗节的首句反复咏叹蒹葭的茂盛繁密的状态,突出景物特点,渲染气氛。

B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

C.三个诗节的第六句互为补充,分别从漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔。

D.三个诗节的最后一句,是写意中人所处位置的变换:从水中央到岸边,再到水中沙滩。

分析:B.“白露为霜”句是写黄昏白露凝结为霜的情景;“白露未已”句是写翌日清晨霜露尚未完全消散的情形。

应该是“清晨”;第二句应该去掉“翌日”。

3、对《蒹葭》的赏析,不正确的一项是(D )A.此诗用芦苇、霜露、秋水等自然意象组成一幅清秋晨景图,并笼罩着一种凄清的气氛。

B.古诗中,“水”意象是离愁的载体,因而“秋水”意象既实指自然景观,又特指主人公凄婉惆怅的情感。

C.该诗所描绘的是秋季的景色,体现出寥廓凄清的特点。

通过该特点衬托出主人公因热烈追求而不可得的惆怅心情。

D.“溯洄从之”“溯游从之”两句在三个诗节中的重复,表现出主人公对意中人不可阻遏的渴慕和锲而不舍的追求,突出了他迎难而上的决心。

分析:D主要突出寻找、追求恋人的艰辛。

4、对《蒹葭》赏析错误的一项是( C )A.这首诗以眼前所见景物起兴,既点出深秋季节一片萧条,又衬托出诗人凄婉的感情。

《蒹葭》赏析习题及答案《蒹葭》赏析习题及答案【部编版八年级下册】班级:姓名:资料内容:【原文】【课下注释】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】【精品习题及答案】《蒹葭》【原诗】蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

【译文】河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。

意中之人在何处?就在河水那一方。

逆着流水去找她,道路险阻又太长。

顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。

意中之人在何处?就在河岸那一边。

逆着流水去找她,道路险阻攀登难。

顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。

意中之人在何处?就在水边那一头。

逆着流水去找她,道路险阻曲难求。

顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

【作者】《诗经》,原称《诗》,是我国第一部诗歌总集,它收集了从西周初年到春秋中期约500年间的诗歌305篇,所以又叫《诗三百》。

相传孔子曾整理过这些诗并用来传授弟子,后来被尊为儒家的经典之一,称为《诗经》。

《诗经》的“六义”三大基本内容:“风”:指十五国风,是各地的民间歌谣。

“雅”:分大雅、小雅,大部分是贵族作品。

“颂”:是宗庙祭祀用的乐歌及史诗。

三大表现手法:“赋”:“铺陈其事而直言之也”。

(叙事抒情)“比”:“以彼物比此物也”。

(比喻)“兴”:“先言他物以引起所咏之词也”。

(引出)】【背景】周代由文、武奠基,成、康繁盛,昭、穆以后,国势渐衰。

后来,厉王被逐,幽王被杀,平王东迁,进入春秋时期。

春秋时期王室衰微,诸侯兼并,夷狄交侵,社会处于动荡不安之中。

周代设有采诗之官,每年春天,摇着木铎深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品,整理后交给太师(负责音乐之官)谱曲,演唱给天子听,作为施政的参考。

八年级下册期末复习诗歌鉴赏语文试题含答案一、八年级下册诗歌鉴赏1.阅读《诗经·蒹葭》,完成后面小题蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

(1)下列对这首诗理解不正确的一项是()A.这是一首爱情诗。

诗歌通过对实际情景的描写与想象、幻想的描述,表达了主人公对恋人的强烈喜爱之情。

B.“蒹葭苍苍,白露为霜”采用“赋”的手法,点明故事发生的季节在深秋,为诗歌创设了一个萧瑟的意境。

C.伊人是诗人访求的对象,是美的化身,在诗人矢志不渝的追求中,犹如强烈地感受到了那在水一方的倩影。

D.选文中没有直接抒情,也没有叙述这位恋人对心上人如何思念,而是通过行动来含蓄表现自己内心的情感。

(2)你是如何理解诗中“溯洄从之”“溯游从之”的表达效果的?2.古诗词欣赏(甲)送杜少府之任蜀州(王勃)城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

(乙)送友人(李白)青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

(1)这两首诗都注重炼字。

甲诗首联中的“辅”字形象地写出了三秦大地护卫着长安的景象,景象雄伟;乙诗首联中的“________”字勾勒出青山的静态,“________”字描画出白水的动态,共同构成一幅青山秀丽的送别图景。

(2)甲诗中“海内存知己,天涯若比邻”和乙诗中“浮云游子意,落日故人情”各表达的是一种怎样的思想感情?3.拓展阅读静女其姝《诗经·国风》静女其姝①,俟我于城隅②。

爱③而不见,搔首踟蹰④。

静女其娈,贻我彤管⑤。

彤管有炜⑥,说怿⑦女美。

自牧归荑⑧,洵⑨美且异⑩。

匪女之为美,美人之贻。

________________【注释】①姝:美丽。

2020福建中考《蒹葭》鉴赏练习(带答案)蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之溪。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

1.请解释这首诗中画线的句子。

(2分)译文:主人公追寻的那个人,在河的那一边。

2.下列对这首诗的理解和分析,不正确的项是【D】A.这首诗每章开头两句写景,渲染了萧瑟冷落的气氛,烘托出主人公凄婉惆怅的心情。

B.这首诗三次运用“宛”字,给人以迷迷茫茫、若隐若现的感觉。

C.这首诗运用重章叠句的形式反复咏唱,表达了缠绵无尽的情感,委婉动人。

D.这首诗表现了主人公对意中人执着追寻的精神以及可望而不可即的绝望情绪。

3.简要分析“蒹葭苍苍,白露为霜”所表达的思想感情。

(2分)答:通过描写“蒹葭苍苍,白露为霜”展现了一幅萧瑟、冷落的秋景,借景抒情(或情景交融)(1分),表达了一种追求“伊人”求之不得凄清、冷落(或缠绵悱恻)的思想感情(1分)。

4.请写出此诗押韵的汉字。

(1分)答:苍、霜、方、长、央。

(1分,漏一字不得分)5.这首诗歌中应用了景物描写,这些景物描写向我们展示了一幅如何的画面?答:这首诗向我们展示了一幅萧瑟、凄清(或冷寂、萧索、凄凉)的晚秋画面。

6.你若何理解这首诗所抒发的感情?(2分)答:对美好爱情(恋人、意中人、幸福生活)的追求、向往或相思之苦。

(意对即可)7.重章叠唱是《诗经》典型的艺术特色,请简要分析这首诗重章叠唱的表达效果。

答:全诗三章,采用重章叠唱的形式,一唱三叹,节奏鲜明,旋律优美(1分),而且还显示了主人公情感的逐层加深,具有强烈的感染力(1分)。

8.这首诗的感情基调是怎样的。

请说说你的理由。

答:感情基调;忧郁、缠绵、迷惘、感伤的。

渴慕倾心于伊人,执著的追求,不怕道路的艰险但是伊人却宛在水中央,如镜中花、水中月可望而不成即,求而不得故苦闷、感伤、忧郁9.在《蒹葭》一诗中多次用到“宛”字,他是什么意思,有什么表达效果?。

蒹葭蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭凄凄,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

[评析]:《蒹葭》是《诗经》中表现“朦胧美”的名篇,写一位恋者在深秋的清晨,在蒹苍露白的河畔,徘徊往复,神魂颠倒,心焦地寻求他思念的恋人。

全诗共三章,每章都用水岸边的秋景起兴,借景抒情,把水乡清秋的景物同诗中的主人公的相思感情交融在了一起,渲染气氛。

诗中虚实结合,把实际情景同想像、幻想交织在了一起,加强了艺术感染力,而这一想像之景的出现,却深刻地描绘出了一个痴情者对恋人的强烈感情。

1、赏析《诗经?关雎》并答题①本诗围绕一个__求__字,写一个男子对美好女子的爱慕追求。

②诗中思念情人使人历历在目的一个细节是_辗转反侧_,通过反复写男子对爱情的执着追求且细心呵护的短语是: __友之__、__乐之__。

2、赏析《诗经?蒹葭》并答题①诗中为爱情设置了一个特定环境:蒹葭白露道阻水中,来表现主人公对爱的纯洁与执着。

②全诗反复铺排描写,渲染扑朔迷离的寻爱历程,极富__含蓄___美、__意境__美、_回环_美、_音乐__美。

3、对下列诗歌理解不正确的一项是:(C)A、《关雎》选自《诗经》,它是我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周到春秋时期的305篇诗歌,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。

常用“赋”、“比”、“兴”手法。

B、艺术手法主要上表现为“兴”和“重章叠句”。

在情感特质上主要体现为以礼节情。

小伙子虽然非常爱慕“淑女”,但是他没有让这种爱泛滥;虽然追求不到心上人而异常痛苦,但是他又能够自我排解这种痛苦,使情感始终没有超越伦理的制约。

体现出健康明朗的风格。

C、《关雎》描写了一个青年小伙子,偷偷地爱上了一位姑娘那种单相思的动人情景。

诗中的“君子”和“淑女”,为贵族“少爷”和“小姐”;诗中的“琴瑟”和“钟鼓”为贵族的专用品。

D、全诗运用比兴的表现手法,以物喻人,借景抒情,并以重章叠句,反复咏唱的艺术形式,充分表现了人们对于美满婚姻和幸福生活的追求和愿望。

4、对下列诗歌理解不正确的一项是:(A)A、《蒹葭》是诗经中表现“朦胧美”的名篇。

可能是写一个男子倾心于一个女性,这首诗和关雎都可以看作爱情诗,但是无论从风格上还是从表现手法上都没有很大的差别。

B、蒹葭中没有明确的故事,第一章写到主人公隔水相望,苦苦追寻,伊人仿佛就在不远处的水中陆地上,若即若离。

第二章、第三章突出追寻之路的艰险与漫长,渲染主人公感情的绵长持久,与《关雎》相比,《蒹葭》的情感韵味更浓郁。

C、在艺术手法上,《蒹葭》比《关雎》“兴”的特点更加突出。

“蒹葭”“水”和“伊人”的形象交相辉映,浑然一体,用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。

D、《蒹葭》这首诗,动静结合,描摹传神,诗中景物如蒹葭、霜露、秋水、小道、湄、涘等,都是静态写照,而歌者忽上忽下的寻求伊人,伊人忽隐忽现,欲即转离,这又都是动态的描摹,如此动静结合,使这幅画给人留下了更加生动、鲜明的印象。