第8讲:自生能力和比较优势发展战略

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:6

比较优势与发展战略比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释市场营销论文更新:2006-4-13 阅读:比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释本文认为,在经济发展的战略选择上,除了立足于赶超型重工业优先发展战略或进口替代战略以外,还有一种更为成功的经济发展道路,即比较优势战略,这是日本和亚洲“ 四小龙“ 实现经济成功的核心所在。

比较优势战略使得经济发展在每个阶段上都能发挥当时资源禀赋的比较优势,从而维持经济的持续增长并提升资源禀赋的结构。

文章指出,实行比较优势战略要求发挥市场机制作用;发挥政府维护市场竞争性和规则性的经济职能,并特别表现在产业政策的制定和实施上。

比较优势战略与金融危机没有必然联系,而且在某种程度上具有防范和抵御金融危机的作用。

在经济上赶超先进国家,几乎是所有落后国家和地区的热切愿望。

然而,几乎所有实行赶超战略的经济,大都陷入诸如日益加深的城乡贫困化、旷日持久的高通货膨胀以及积重难返的经济结构失衡的困境之中。

如果这种赶超战略是惟一的选择,我们又没有发现任何采取其他战略成功地实现赶超发达经济的事例,则还不能说赶超战略失败了,只能说这种战略的推行和结果是无法回避的。

然而,事实并非如此。

一些没有采取赶超战略的发展中国家和地区,反而取得了快速的经济增长,成为世界经济发展中的明星。

第一个成功的事例发生在日本,紧随其后的是地处东亚的韩国、新加坡、中国的台湾和香港。

在过去数十年,这些经济以与其他发展中经济相同的起点,实现了完全不同的发展绩效,成为世界经济中高速、持续经济增长的典型,被誉为“ 东亚奇迹“( 世界银行,1995 年) 。

这些成功的发展事例,是否代表了一种可供替代的发展战略,这种发展战略的不同之处何在,它对经济发展理论提供了哪些新的知识,以及当东南亚金融危机发生之后这种发展战略是否还站得住脚,是本文尝试回答的问题。

一、对“ 东亚奇迹“ 的不同解释与大多数发展中经济一样,日本和亚洲“ 四小龙“ 也是自第二次世界大战后从较低的经济发展水平上起步的。

比较优势战略下的资本积累陷阱长期以来,比较优势战略理论主导了中国的经济发展思路。

该理论把经济发展的过程理解为资本积累的过程,因此将自生能力作为资源配置的标准,要求所发展的产业具有立即的成本优势,能够仅靠自身就迅速盈利从而提供积累。

该理论宣称成本优势来源于要素禀赋比较优势,中国的优势在于劳动力丰富而廉价,所以中国应立足于国际分工,通过引进技术与资本品,主要发展低工资的劳动密集型产业,这样资本积累速度快,经济发展效果好。

然而令人遗憾的是,尽管经历了30多年的高速经济增长,中国至今的资本积累效果并不佳。

相反,二战后从废墟中起步的日本由于坚持技术赶超战略,30多年即跃升为资本极为富裕的发达国家。

鲜明的对比使我们不能不质疑比较优势战略理论,从而反省中国陷入资本积累陷阱的原因。

一、人力资本的重要性与智力产业对其养成的作用我们不反对从资本积累的视角来理解经济发展,但反对比较优势战略理论将资本积累简化为企业或产业盈利的逻辑。

实际上,盈利仅仅只是货币积累,但货币不过是商品经济中的交换媒介和储存手段,经济发展最终还得依靠社会生产能力的数量扩大与质量提升来落实。

因此,资本积累的完整理解应该是生产能力的积累,货币积累只有转化为生产能力才有意义。

生产能力是人力与物力的结合。

在资本积累机制中,积累货币的目的就在于换取构建生产能力的人力与物力。

可以说,货币积累只是表象,人力资本积累和物力资本积累才构成资本积累的真正双翼。

生产是人的生产,生产能力本质上是人的能力,物力既是人劳动的产物,同时又依赖人的运用。

所以,人力资本才是最重要的资本,资本积累的根本在于人力资本的积累。

发展经济不能只关注外在钱物的增加,更要重视内在人的成长。

如果损害人力资本的积累,发展就不可持续。

积累人力资本需要发展学校教育,但是,生产实践比学校教育更为重要。

生产实践是一切知识的源头,特别是新知识的激发条件,缺乏生产实践支撑的学校教育必然变得陈旧落后,以致难以发挥其作用。

比较优势理论内容分析林君泓1100800130二学位摘要国际投资理论包括如下八重理论分别是垄断优势理论内部化理论产品生命周期理论国际生产折衷理论比较优势理论国际直接投资发展阶段理论投资诱发要素组合理论补充性的对外直接投资理论。

本文将对比较优势理论的内容进行简要分析。

在自由贸易与经济保护这对矛盾体中究竟应该采取哪种方式才能更有利于经济发展。

当前的经济危机更使我们有必要深刻思考什么样的贸易政策更符合中美两国的长远利益。

一国对外贸易政策的制定是受贸易理论指导的历史和实践多次证明以比较优势理论为指导的自由贸易政策对参与贸易的国家是最有利的。

自由贸易政策理论的提出源于对重商主义的批判。

其中典型的代表为亚当·斯密AdamSmith 的绝对优势理论和大卫·李嘉图David Ricardo的比较优势理论。

此后的自由贸易政策相关理论都是围绕着以大卫·李嘉图David Ricardo的比较优势理论为核心展开论述的。

一、比较优势理论的基础亚当·斯密1776 的《国民财富的性质和原因的研究》简称《国富论》一书对重商主义观点进行了全面的批判。

斯密以家庭的例子推及国家指出一件商品如果在本国制造比在他国制造所花费的成本高就应放弃在本国制造选择从他国进口。

这种以绝对优势为基础的国际分工和自由贸易会同时提高两国的财富。

他否定重商主义所认为的国际贸易是零和博弈认为国际贸易是正的非零和博弈。

斯密不仅回答了国家之间为什么会发生贸易而且回答了如何进行贸易。

斯密的绝对优势理论的局限在于他所指的正的非零和的博弈仅存在于两个技术发展水平相同或相近的国家而对于两个技术发展水平悬殊的国家是否要进行贸易则缺乏解释能力。

大卫·李嘉图1816 在其《政治经济学及其税赋原理》一书中用比较优势理论对斯密的理论进行了完善。

李嘉图认为国家之间不论经济发展水平强弱只要按照其相对的比较优势生产并交换产品同样能实现正的非零和的博弈。

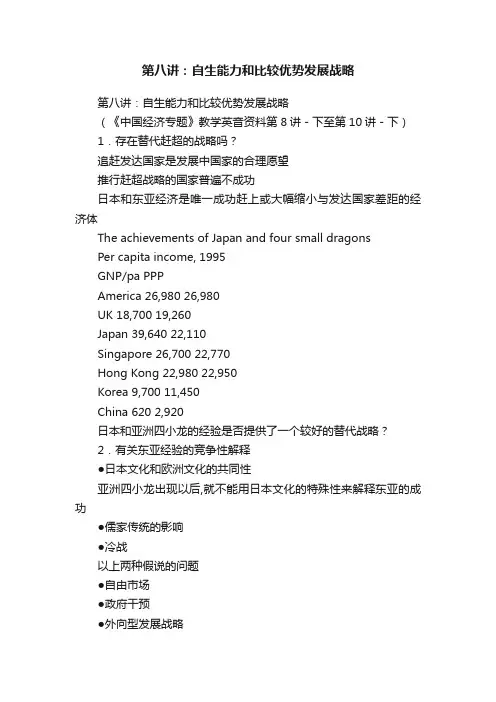

第八讲:自生能力和比较优势发展战略第八讲:自生能力和比较优势发展战略(《中国经济专题》教学英音资料第8讲-下至第10讲-下)1.存在替代赶超的战略吗?追赶发达国家是发展中国家的合理愿望推行赶超战略的国家普遍不成功日本和东亚经济是唯一成功赶上或大幅缩小与发达国家差距的经济体The achievements of Japan and four small dragonsPer capita income, 1995GNP/pa PPPAmerica 26,980 26,980UK 18,700 19,260Japan 39,640 22,110Singapore 26,700 22,770Hong Kong 22,980 22,950Korea 9,700 11,450China 620 2,920日本和亚洲四小龙的经验是否提供了一个较好的替代战略?2.有关东亚经验的竞争性解释●日本文化和欧洲文化的共同性亚洲四小龙出现以后,就不能用日本文化的特殊性来解释东亚的成功●儒家传统的影响●冷战以上两种假说的问题●自由市场●政府干预●外向型发展战略瞎子摸象的故事,有无一个统一的解释3.自生能力在一个自由、开放、竞争的市场中,一个正常经营管理的企业,在不需要外力的扶持或保护下,即可预期获得社会上大家可以接受的正常利润,则这个企业就是有自生能力.一个没有自生能力的企业,它的建立和继续经营有赖于政府或其他外部机构的支持一个正常经营管理的企业,它的自生能力取决于它的技术、产品和产业选择在一个产品的经济中的技术选择在一个产业的经济中的产品和技术选择在一个多产业的经济中的产业、产品、技术选择自生能力和比较优势在一个开放的经济中,自生能力和比较优势高度相关,自生能力指的是一个企业的预期获利能力,比较优势指的是一个产业或产品的竞争能力,两者都决定于这个经济的要素禀赋结构在一个封闭的经济中,自生能力的概念仍然有效,而比较优势的概念只在开放的经济中有效4.新的经济发展理论一个经济的最优产业、产品和技术结构决定于这个经济的要素禀赋结构,提升一个经济的产业、产品、技术水平必须以提升其要素禀赋结构水平为前提●传统经济发展战略的弊病传统经济发展战略以产业和技术赶超为目标赶超使企业缺乏自生能力政策性负担和政策性支持政策性支持的类别:直接补贴和税收优惠贸易壁垒和垄断利率、汇率和其他价格扭曲价格信号扭曲和计划及行政配置寻租和预算软约束●要素禀赋结构提升的决定因素社会资本积累和要素禀赋结构提升社会资本积累决定于:社会剩余的多寡社会竞争力和社会剩余储蓄的积极性●比较优势战略和要素禀赋提升比较优势和社会竞争力比较优势、自生能力和社会性生产活动比较优势和储蓄的积极性●比较优势和技术变迁i)机遇—资本积累,比较优势变化和成本最小化ii)挑战---利润动机,竞争和创新●比较优势战略和产业、产品、技术追赶的速度短期长期●比较优势战略和市场制度企业只关心成本成本决定于要素价格只有要素价格充分反映要素相对稀缺性,企业才会按比较优势来选择产业、产品和技术市场竞争和要素价格●在比较优势战略中政府的作用比较优势战略下政府作用信息协调,Johann Gutenberg, the invention is 1450.外部性比较优势战略下政府作用和赶超战略下政府作用的差异●德国的赶超为何成功,中国、印度的赶超为何失败以1990年的国际货币计算,德国在1820年和1870年时的人均收入分别为1058和1821,为英国同年人均收入1707和3191的62%和57%。

中国应怎样充分利用自身比较优势和培育竞争优势一.比较优势分析(一)比较优势比较优势如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本低于在其他国家生产该产品的机会成本的话,则这个国家在生产该种产品上就拥有比较优势。

长久以来,为自由贸易学说提供理论依据的就是比较优势学说。

不论是大卫李嘉图的古典比较优势学说,还是赫克歇尔-俄林的新古典贸易理论,都强调了只要发挥本国的比较优势进行生产进而交换,就能通过国际贸易获利。

在自由贸易的前提下,这些理论证明,基于比较优势进行国际贸易,发展中国家能得到更多的好处。

很多经济学家也认为各发展中国家应当将比较优势理论作为其贸易战略的理论基础。

(二)我国比较优势现状我国是世界上最大的发展中国家,也是世界上人口最多的国家,我们拥有丰富且廉价的劳动力资源。

根据比较优势理论,长期以来我国基本上是以劳动要素和资源禀赋差异形成的比较优势参与国际分工和国际贸易的,也即出口资源密集型和劳动密集型产品,进口资本密集型和技术密集型产品。

具体来说,这一优势主要体现在由低劳动力成本带来的低价优势以及粗放型增长所带来的规模优势。

凭借这种“比较优势”,中国的产品得以极强的价格优势迅速占领国际市场,中国的制造业也得到快速的发展。

相对于发达国家而言,我国在资金、技术方面相对稀缺,成本较高,而劳动力则相对充裕,成本也相应较低,这一状况在当前乃至今后相当长一段时间内仍会存在。

因此,低劳动力成本优势仍然是当前我国的比较优势所在。

另外,就我国目前的经济发展水平而言,现阶段我国在国际市场上有价格竞争力的也仍主要是劳动密集型产品。

所以我们应当把传统的比较优势和劳动密集型产品的价格优势尽可能充分地发挥出来。

这一方面可以解决我国当前面临的失业问题,另一方面也能不断地积累资金和技术,提升资源禀赋结构,为产业的逐步升级打好基础。

(三)怎样利用自身比较优势我们可以通过提升劳动密集型产业的技术含量,或者发展资金、技术密集型和高技术产业中的劳动密集型产业来继续发挥我国劳动力资源丰富的优势,拓展外贸出口增长空间。

自生能力和比较优势发展战略自生能力和比较优势发展战略是一种公司在市场竞争中取得成功的关键。

自生能力指的是公司在内部资源和能力的基础上,实现持续成长和创新的能力。

而比较优势是指公司在与竞争对手的比较中,具有的相对优势和差异化的能力。

在制定自生能力和比较优势发展战略时,公司需要考虑以下几个因素:第一,公司需要明确自身的核心竞争力。

核心竞争力是指公司在特定市场中与竞争对手相比的相对优势和差异化的能力。

公司应该基于自身的资源和能力,明确自己的核心竞争力,并将其作为发展战略的基础。

第二,公司需要优化内部资源和能力的配置。

公司应该根据自身的发展需求,适时调整和优化内部资源的配置,以提高效率和效益。

例如,公司可以通过加强人力资源的培训和发展,提高员工的专业素质和创造力;通过提升生产设备的技术水平和效率,提高产品的质量和交付能力。

第三,公司需要积极开展创新和技术研发。

在现代市场竞争中,创新和技术研发是取得竞争优势的重要手段。

公司应该加大对创新和技术研发的投入,提高产品和服务的差异化程度。

例如,公司可以与研究机构合作,开展前沿技术的研发;与行业领先企业进行合作,引进先进技术和管理经验。

第四,公司需要加强市场营销和品牌建设。

在市场竞争激烈的情况下,公司的产品和品牌形象对于市场认知和竞争优势至关重要。

公司应该加强对市场的调研和分析,确定目标客户和市场定位,并制定相应的市场营销策略。

同时,在市场营销中,公司需要注重品牌建设,塑造品牌形象和价值观,提高品牌忠诚度和竞争力。

第五,公司需要灵活调整战略和组织结构。

市场环境的变化会对公司的战略和组织结构产生影响,公司应该及时调整战略和组织结构,以适应市场的需求和变化。

例如,公司可以建立敏捷的组织结构和协作机制,提高决策的效率和灵活性;灵活调整产品和服务的组合,以满足客户的需求和偏好。

综上所述,自生能力和比较优势发展战略是公司取得市场成功的关键。

公司应该通过明确核心竞争力、优化资源配置、加强创新和技术研发、强化市场营销和品牌建设、灵活调整战略和组织结构等手段,提高自身的竞争力和创造力,实现可持续发展和持续创新。

发展与转型:思潮、战略和自生能力日期:2007-11-04 作者:邓一婷来源:文汇报讲演者小传林毅夫北京大学中国经济研究中心主任、教授、博士生导师。

1986年毕业于美国芝加哥大学经济系获博士学位,1994年创立北京大学中国经济研究中心,并担任主任至今。

有著作10余本,其中《中国的奇迹:发展战略与经济改革》被翻译成6种语言出版,《制度、技术与中国农业发展》与《再论制度、技术与中国农业发展》分别获1992及2001年度孙冶方经济科学奖。

2000年被美国科学信息研究所评为1980至1998年内发表于国际经济学界刊物上被同行引用次数最高的论文之一,获颁经典引文奖。

1997年被澳大利亚农业和资源经济学会授予约翰·克劳夫爵士奖。

全国政协经济委员会副主任,中华全国工商业联合会副主席。

马歇尔讲座(M A R S H A L L L E C T U R E S)今年10月31日和11月1日,北京大学中国经济研究中心教授林毅夫在英国剑桥大学“马歇尔讲座”做2007-2008年度的讲演。

久负盛名的“马歇尔讲座”是以英国著名经济学家、英国剑桥学派的创立者、新古典经济学体系的奠基者和集大成者艾尔弗雷德·马歇尔(A l f r e d M a r s h a l l)的名字命名的。

马歇尔于1865年毕业于剑桥大学的数学学院,从1885年开始担任剑桥大学第一任的经济学讲座教授,直到1908年退休。

“马歇尔讲座”始于1946年,该讲座每年从全世界著名的社会科学家中挑选出一位担任主讲人,包括G·缪达尔、庇古、T·帕森斯、雷蒙·阿隆、库兹涅茨、索罗、阿罗、卢卡斯、阿马蒂亚·森、斯蒂格利茨等,其中的14位在后来得到了诺贝尔经济学奖。

林毅夫教授是走上这个世界顶级讲坛的第一位中国学者。

马歇尔讲座在国际上有很大影响力,来这里讲演对我来说是特别荣幸。

我1984年在芝加哥大学读书时,卢卡斯也被邀请去做“马歇尔讲座”。

自生能力和比较优势发展战略a关于经济发展的思想是林毅夫教授学术思想中最重要的部分,也是林毅夫教授最重要的学术贡献之一。

实际上,在经过多年的传播之后,该思想已经成为发展经济学中研究欠发达国家经济发展问题的一个重要理论流派。

因此,研究林毅夫教授关于经济发展的理论具有重要意义。

为了研究林毅夫教授的经济发展理论,重要的是要紧紧抓住两个概念,即"自生能力"和"比较优势发展战略"。

两个概念的重要性在于,自生能力概念的提出为出发所能得到的唯一合理的结论。

一、自生能力按照林毅夫教授的定义,"如果一个企业通过正常的经营管理预期能够在自由、开放和竞争的市场中赚取社会可接受的正常利润,那么这个企业就是有自生能力的。

否则,这个企业就是没有自生能力的。

"(林毅夫,《发展战略、自生能力和经济收敛》b)。

可以看出,"自生能力"首先是一个微观经济的范畴,它与企业的经营绩效有关。

不过,企业之间在经营绩效方面的差别也可能是由于企业管理能力的差别而造成的,而"自生能力"概念则与企业的经营管理能力无关。

或者说,我们必须事先将企业之间经营能力上的差别抽象掉。

在此之后我们将发现,企业是否具有自生能力主要取决于企业的技术选择。

传统的微观经济理论告诉我们,在一个竞争的市场经济中,企业是否能够取得正常利润取决于企业能否以最小的成本来生产即定的产量或价值。

而为了以最小的成本进行生产,企业就必须按照市场给定的投入品价格选定成本最小的投入要素组合--或者说生产技术。

这就是说,在抽象掉管理因素后,企业是否具有自生能力将取决于企业的技术选择。

假设经济中只存在两种投入--资本和劳动,为了取得自生能力,劳动价格相对低廉、资本价格相对高昂的经济中的企业应当选择劳动相对密集的生产技术,而劳动价格相对高昂、资本价格相对低廉的经济中的企业就应当选择资本相对密集的生产技术。

自生能力和比较优势发展战略企业的发展和经营过程中,自生能力和比较优势是至关重要的因素。

本文将探讨自生能力和比较优势在企业发展中的重要作用,并分析如何制定相应的发展战略来充分利用和提升这两个因素。

一、自生能力的重要性自生能力指的是企业所拥有的独特能力和资源,包括技术、创新力、品牌价值、供应链、销售渠道等。

自生能力决定了企业在竞争中的地位和优势,是企业发展的重要基础。

首先,自生能力可以帮助企业提高竞争力。

通过不断积累和升级技术,企业能够提供更高质量的产品和服务,从而赢得消费者的认可。

同时,优秀的创新能力使企业能够不断推出新产品和服务,满足市场的需求,与竞争对手区别开来。

其次,自生能力有助于企业降低成本并稳定供应。

拥有完善的供应链系统和高效的生产流程,企业能够有效管理成本,并确保及时供应,保持与客户的良好关系。

这不仅能够提高企业的盈利能力,还能够提供更好的服务质量,增强客户的满意度。

最后,自生能力对企业的可持续发展至关重要。

只有通过持续的技术创新和资源整合,企业才能不断适应市场变化,保持竞争优势。

同时,自生能力还可以为企业创造更多的机会,开拓新的市场,实现快速发展。

二、比较优势的重要性比较优势是企业在竞争中相对于竞争对手所具备的优势,可以通过产品、成本、市场份额、品牌影响力等方面来体现。

比较优势不仅能够帮助企业在市场中脱颖而出,还可以为企业带来更多的商业机会。

首先,比较优势可以帮助企业占据市场份额。

通过提供高质量、高性价比的产品或服务,企业能够吸引更多的消费者,扩大市场占有率。

同时,通过不断优化运营流程和提高生产效率,企业可以降低成本,提供更具竞争力的价格,进一步增加市场份额。

其次,比较优势有助于企业形成品牌影响力。

通过在产品设计、市场推广、客户关系管理等方面做出差异化的努力,企业能够塑造出独特的品牌形象,在消费者心目中建立起品牌忠诚度。

这不仅能够提高产品的溢价能力,还可以为企业带来口碑传播和市场口碑。

江苏省经济的比较优势及发展战略作者:李修贤来源:《经济与社会发展研究》2013年第07期摘要:区域比较优势是指地区经济之间进行相互比较后表现出来的相对优势。

不同区域在自然条件、自然资源、要素禀赋、历史发展基础、社会人文条件等方面存在差异,从而制约区域产业发展的具体方向。

科学地把握地区比较优势对制定区域的产业政策和发展战略有深远意义。

因此,本文主要通过与广东省的比较,来探讨江苏省的比较优势及发展战略。

关键词:比较优势;要素禀赋;江苏;广东;发展战略一、江苏农村经济的比较优势首先,在粮食作物方面,江苏省的粮食作物主要有玉米、粳稻、稻谷和小麦;而广东省则主要是稻谷、薯类、玉米和大豆。

可以说,在粮食作物方面,两省还是有不同的。

从表2中我们可以看到,就2011年两省粮食总产量来说,江苏省远远高于广东省。

并且江苏省粮食的播种面积几乎是广东省的两倍,但就每公顷的产量来看,广东省却与江苏省相差不多。

因此,从比较优势的角度来看,江苏省相对于广东省来说具有土地资源多,劳动力充足的优势;而广东省相对于江苏省来说则具有农业技术优势。

从自生能力视角出发,江苏省在无需政府扶持的情况下可凭借自身的土地与劳动力资源发展本省的农业。

从要素禀赋结构来看,在粮食作物方面江苏省的要素禀赋结构要优于广东省。

其次,在经济作物方面,江苏省的经济作物主要有油菜籽、油料、棉花、蚕茧、茶叶、麻类、糖料、烟叶;而广东省则主要是糖蔗、花生和烟叶。

由此可以看出,江苏省的经济作物种类多于广东省。

而就2010年的数据统计来看,江苏省的糖料、花生和烟叶分别播种2.67万亩、155.09万亩和0.36万亩,产量分别为102684吨、376960吨和518吨;而同年的广东省播种这三类经济作物的面积分别为204.62万亩、492.77万亩和35.80万亩,产量分别为1134.35万吨、87.13万吨和5.51万吨。

由此,不难看出,在经济作物方面,广东省相比于江苏省具有土地资源多,技术水平高的优势。

比较优势战略与产业结构升级“比较优势战略”理论宣称,产业结构和技术结构的升级是要素禀赋结构变化的内生结果,经济发展的目标在于资本积累,而资本积累的有效性在于按比较优势选择产业。

中国劳动力丰富而廉价,应该融入国际分工,全力发展劳动密集型的产业,从而快速提升要素禀赋结构,进而有利于产业结构的升级。

然而,产业结构升级不完全等于资本密集度的提高,产业升级更意味着知识技术力和产业附加值的上升。

一个国家学习、消化、吸收、模仿、改进和创新知识与技术的能力,构成这个国家的知识技术力。

显然,知识技术力要以人为本,其核心是人力资源的质量及其组织形态。

可是知识技术力只有在知识技术型的生产实践中才能获得,国家一味发展劳动密集型产业,人们都从事缺乏知识技术含量的工作,知识技术力就无从培育,即使能够积累一些货币资本,产业结构也无法自然升级。

一、“比较优势战略”使中国主动滑向国际分工的低端1、“比较优势战略”理论的实质“比较优势战略”理论简单地从人均资本的视角出发,将产业的基本类型划分为劳动密集型和资本密集型两种,并认为落后的中国只能从事前者。

其实,以知识技术含量的密集度为标志,产业还可以划分为低知识技术含量产业和高知识技术含量产业。

而将两种划分结合起来,对于正确选择产业结构有重要意义。

一般而言,高知识技术含量产业大部分是资本密集型的,而劳动密集型产业主要属于低知识技术含量类型。

尽管劳动密集型产业中也有少量可能具有较高知识技术含量,但在知识技术落后的中国,能自然发展起来、具有“自生能力”的劳动密集型产业就必然是低知识技术含量型。

因此,“比较优势战略”学派鼓吹发展劳动密集型产业的实质就是鼓吹发展低知识技术含量的产业。

2、“比较优势战略”下中国产业结构低级化的过程(1)起点。

在奉行“比较优势战略”之前,新中国实施的是“赶超战略”,在国家保护和扶持的条件下,只用了短短的20多年就建立了基本完整的工业体系和国民经济部门,实现了中国的初步工业化。

第八讲:自生能力和比较优势发展战略

(《中国经济专题》教学英音资料第8讲-下至第10讲-下)

1.存在替代赶超的战略吗?

追赶发达国家是发展中国家的合理愿望

推行赶超战略的国家普遍不成功

日本和东亚经济是唯一成功赶上或大幅缩小与发达国家差距的经济体The achievements of Japan and four small dragons

Per capita income, 1995

GNP/pa PPP

America 26,980 26,980

UK 18,700 19,260

Japan 39,640 22,110

Singapore 26,700 22,770

Hong Kong 22,980 22,950

Korea 9,700 11,450

China 620 2,920

日本和亚洲四小龙的经验是否提供了一个较好的替代战略?

2.有关东亚经验的竞争性解释

●日本文化和欧洲文化的共同性

亚洲四小龙出现以后,就不能用日本文化的特殊性来解释东亚的成功

●儒家传统的影响

●冷战

以上两种假说的问题

●自由市场

●政府干预

●外向型发展战略

瞎子摸象的故事,有无一个统一的解释

3.自生能力

在一个自由、开放、竞争的市场中,一个正常经营管理的企业,在不需要外力的扶持或保护下,即可预期获得社会上大家可以接受的正常利润,则这个企业就是有自生能力.

一个没有自生能力的企业,它的建立和继续经营有赖于政府或其他外部机构的支持一个正常经营管理的企业,它的自生能力取决于它的技术、产品和产业选择

在一个产品的经济中的技术选择

在一个产业的经济中的产品和技术选择

在一个多产业的经济中的产业、产品、技术选择

自生能力和比较优势

在一个开放的经济中,自生能力和比较优势高度相关,自生能力指的是一个企业的预期获利能力,比较优势指的是一个产业或产品的竞争能力,两者都决定于这个经济的要素禀赋结构

在一个封闭的经济中,自生能力的概念仍然有效,而比较优势的概念只在开放的经济中有效

4.新的经济发展理论

一个经济的最优产业、产品和技术结构决定于这个经济的要素禀赋结构,提升一个经济的产业、产品、技术水平必须以提升其要素禀赋结构水平为前提

●传统经济发展战略的弊病

传统经济发展战略以产业和技术赶超为目标

赶超使企业缺乏自生能力

政策性负担和政策性支持

政策性支持的类别:

直接补贴和税收优惠

贸易壁垒和垄断

利率、汇率和其他价格扭曲

价格信号扭曲和计划及行政配置

寻租和预算软约束

●要素禀赋结构提升的决定因素

社会资本积累和要素禀赋结构提升

社会资本积累决定于:

社会剩余的多寡

社会竞争力和社会剩余

储蓄的积极性

●比较优势战略和要素禀赋提升

比较优势和社会竞争力

比较优势、自生能力和社会性生产活动

比较优势和储蓄的积极性

●比较优势和技术变迁

i)机遇—资本积累,比较优势变化和成本最小化

ii)挑战---利润动机,竞争和创新

●比较优势战略和产业、产品、技术追赶的速度

短期

长期

●比较优势战略和市场制度

企业只关心成本

成本决定于要素价格

只有要素价格充分反映要素相对稀缺性,企业才会按比较优势来选择产业、产品和技术

市场竞争和要素价格

●在比较优势战略中政府的作用

比较优势战略下政府作用

信息

协调,Johann Gutenberg, the invention is 1450.

外部性

比较优势战略下政府作用和赶超战略下政府作用的差异

●德国的赶超为何成功,中国、印度的赶超为何失败

以1990年的国际货币计算,德国在1820年和1870年时的人均收入分别为1058和1821,为英国同年人均收入1707和3191的62%和57%。

(1870时中国的人均收入为570)。

以1990年的国际货币计算,1995年是中国和印度的人均收入分别为575和676为同年美国人均收入10897的5%和6%。

美国在1870年时2445 (76%),英国3191

人均收入和汽车产业的成败

美国日本韩国中国印度

1955 10897 2772 1054 575 676

1965 13419 5934 1295 706 771

1975 16284 11349 3162 874 897

●比较优势战略和外向型发展

推行比较优势战略的国家外贸在经济中所占比重必然比推行赶超战略的国家高

推行比较优势战略的国家外贸的比重是内生决定的

把扩大出口作为目标的战略也会失败

●比较优势战略、自生能力和传统对东亚奇迹的三种解释

●推行比较优势战略要不要自己搞R&D?

生产的改进作为一种副产品,随时要进行

在没有任何更发达的国家比自己在同一产业上有比较优势时,就要自己做R&D。

●推行比较优势战略能否赶上发达国家?

技术变迁的数度不一样

资本积累的速度不一样,要素禀赋提升的速度不一样。

而且,增长的速度不一样

日本的例子

●如何看待Paul Krugmean对东亚经济增长的批评?

R&D不算在投入内,因此,从事R&D的国家有较大的TFP

技术引进算在成本里,所以,没有TFP

●为何日本和东亚四小龙遵循比较优势战略?

台湾和韩国开始时也采取赶超战略

赶超战略缺乏效率能维持多长决定于:

人均自然资源的丰富程度

人口总量总量的多少

5.外生性比较优势和和内生性比较优势理论(专业分工理论)1.外生性比较优势是解释不同发展程度的国家之间的贸易,而专业分工理

论世界是统一发展程度的国家之间的贸易,两者是互补的,而不是替代

的。

2.一个发展中国家不可能靠专业分工而去生产发达国家有比较优势的产品。

因此,违反外生性比较优势的企业在开放竞争的市场中会没有自生

能力。

3.违反外生性比较优势而去发展资本密集型的产业的企业必然会出现大而全、小而全的情形。

因为,不会有其他上下游关联产业的存在。

例如:

重工业和孤岛经济;台湾南进政策失败的例子。

4.为何小凯会换错误?没分清产业和产业区段

5.为何在我的理论中强调外生性比较优势而不强调专业分工

1.发展中国家的赶超愿望,其政策失误不会在于增加分

工程度和同等发达国家的竞争上。

2.专业分工的内生性,只要有市场竞争,企业自己会做

最佳的选择,所以,最重要的是市场的竞争环境,而按

比较优势发展才会有竞争环境。

6.比较优势和竞争优势

1.竞争优势的主要观点

a)要素价格

b)国内市场大小

c)专业分工和产业群

d)竞争程度

2.比较优势和专业分工:

a)要素禀赋决定不同发达程度国家的贸易

b)专业分工决定同一发达程度国家的贸易

c)两种国际贸易理论是互补而非替代,在赶超产业上,发展中国家能够达到

的专业分工,发达国家都能达到,在劳动力较密集的产业上,发达国家能

够达到的专业分工,发展中国家也能够达到

3.比较优势和竞争优势的关系

a)钻石理论的第一项是要素禀赋

b)除国内规模外,其他两项也决定于要发展的产业是否和要素禀赋相一致

i.如果采用赶超战略,则不会有横向和纵向相关产业的支持

ii.如果采用赶超战略,则竞争会受到抑制竞争

7.自生能力、发展战略与发展经济学中的热点问题

●资本积累的速度---剩余的大小和储蓄倾向

比较优势战略

赶超战略

社会主义国家的强迫储蓄――剩余越来越少

市场经济国家

●技术转移—技术创新的成本

●开放度和开放的后果

●金融深化程度

●宏观稳定

●就业结构和城市化-社会主义国家的情形和市场经济国家的情形

●收入分配

8.结论:新的和旧的经济发展理论的差别

旧理论:以缩小与发达国家的产业/技术差距为直接目标

新理论:以缩小与发达国家的要素禀赋结构为主要目标

(本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。

请预览后才下载,期待您的好评与关注!)。