生产与运作管理生产作业计划与排序概述

- 格式:ppt

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:68

《生产与运作管理》课程笔记第一章绪论1.生产与运作管理概述生产与运作管理是指在一定的时间内,通过有效地组织人力、物力和财力等资源,按照市场需求和企业经营目标,进行产品或服务的生产活动。

它是企业经营管理的重要组成部分,直接关系到企业的经营效果和市场竞争力。

内容:包括生产运作系统的设计、运行和改进,具体涵盖产品和服务的选择、生产运作系统布局、质量管控、成本控制以及生产过程的规划与控制。

目标:提高生产效率、降低成本、保证产品质量、满足市场需求、提升客户满意度和实现可持续发展。

2.生产与运作管理的发展历程生产与运作管理的发展经历了从手工作坊到工业革命,再到现代生产方式的转变,逐步形成了科学管理体系。

产生背景:随着生产力的发展和市场需求的变化,传统的生产方式无法满足现代社会的需求,促进了生产运作管理理论的发展。

发展过程:从泰勒的科学管理理论,到福特的流水线生产模式,再到丰田的精益生产和敏捷制造,生产与运作管理不断适应时代变化,推动生产效率的提升。

现代特征:现代生产运作管理强调利用信息技术,优化资源配置,实施精细化管理和绿色生产,以适应全球化竞争和可持续发展的要求。

3.生产运作的分类根据产品形态和生产组织方式的不同,生产运作可以分为制造性生产和服务性生产。

制造性生产:指通过物理或化学作用,将原材料转化为新产品的过程,如汽车制造、电子产品组装等。

服务性生产:指不通过物质产品的转化,直接为顾客提供所需服务的过程,如餐饮服务、金融服务等。

4.生产过程组织生产过程组织是生产与运作管理的基础,涉及生产过程的空间组织和时间组织两个方面。

空间组织:主要解决生产设施的布局问题,包括工厂布局、设备布置、工作站设置等,目的是实现高效、安全和舒适的工作环境。

时间组织:主要解决生产活动的时序安排问题,包括作业计划、流程控制、交货期管理等,目的是确保生产的及时性和连续性。

第二章企业战略和生产与运作战略1.企业战略和战略管理概述基本概念:企业战略是企业为了实现其长期目标,通过对外部环境和内部条件的分析,制定的一系列行动计划。

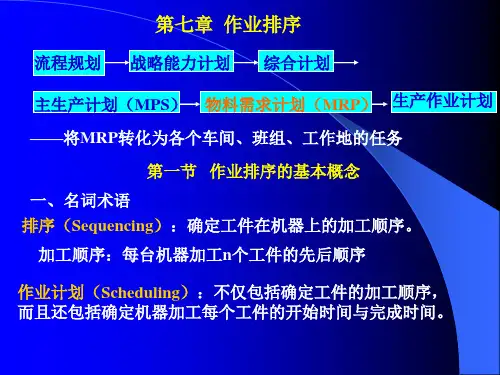

生产运作管理之制造业的作业计划与控制制造业的作业计划与控制1、排序:是确定零件在机器上的加工顺序。

2、编制作业计划:不经包括确定零件的加工顺序,还包括加工任务的分配、加工每个零件的开始和完成时间的确定。

3、派工:是在作业计划制定以后,按照作业计划的要求,将具体生产任务通过工票或施工单的形式下达到具体的机床和工人,属于通常所说的“控制”范围。

4、赶工:是在实际进度已经落后于计划进度时采取的行动,也属于通常所说的“控制”范围。

5、控制:是作业计划编制后实施生产控制所采取的一切行动。

6、加工路线:是由零件加工的工艺过程决定的,它是零件加工在技术上的约束。

7、加工顺序:表示每台机器加工n个零件的先后顺序,是排序和编制作业计划要解决的问题。

8、加工周期:又被称为最长流程时间,它是从第一个零件在第一台机器开始加工时算起,到最后一个零件在最后一台机器上完成加工时为止所经过的时间。

9、顺序移动方式:一批零件在上道工序全部加工完毕后才整批地转移到下道工序继续加工。

10、顺序移动方式的缺点:零件运输次数少,设备利用充分,管理简单,但加工周期长。

11、有限能力负荷:是指分配给机器的任务不能超过机器能力的限制。

12、无限能力负荷:是指分配给机器的任务时不考虑机器的能力限制。

13、半能动作业计划:各工序都按最早可能开(完)工时间安排的作业计划。

14、能动作业计划:任何一台机器的每段空闲时间都不足以加工一道可加工工序的半能动作业计划。

15、无延迟作业计划:是指没有任何延迟出现的能动作业计划。

16、优先调度法则:①SPT法则,优先选择加工时间最短的工序。

②FCFS法则,优先选择最早进入可排工序集合的工件。

③EDD法则,优先选择完工期限紧的工作。

17、随机抽样法:它从全部能动作业计划或无延迟作业计划之中抽样, 得出多个作业计划,从中选优。

应用抽样法时,实际上是对同一个问题多次运用RANDOM法则来决定要挑选的工序,从而得到多个作业计划。

《生产与运作管理》课程标准第一部分前言课程代码:课程名称:生产与运作管理标准学时:46课程类型:理论课《生产与运作管理》是面向物流管理、工商管理专业的学生开设的专业基础必修课程。

这是因为一方面从学生学习的重点来看《生产与运作管理》是把管理学的知识怎么应用到生产实际当中,去解决实际的问题,是学生从理论的学习向应用学习的一种转变,通过《生产与运作管理》的学习,可以让学生更加深入的了解管理的重要性;另一方面,对于物流管理类专业的学生,在学习的过程中不仅要掌握一些基本的理论,更重要的是要会处理实际的问题,特别是要掌握一些把实际的问题通过仿真的方法来模拟企业的生产实际。

一、课程的性质与作用生产与运作管理是工商管理类专业的专业基础课程,也是一门必修课程。

在各专业的人才培养方案中,都占有比较重要的地位。

通过本课程的教学,使学生理解并应用生产与运作管理的基本知识;熟悉一些常用的重要理论和方法;能运用所学知识,完成对生产实际中的应用,提高学生对企业生产的认知能力。

二、课程基本理念1. 试行“案例教学法”,培养发现问题、分析解决问题、阐述问题的能力根据高等教育的特点和人才培养的要求,本课程组深入探索高教教育规律,通过学习和研究,进一步明确了实行理论联系实际教学方法的重要性,牢固地树立了以能力为本位的思想。

理论教学中,我们积极试行“案例教学法”,即围绕现实案例和自身在工作生活中遇到的问题进行分析,让学生身临实景,在实例中学习和掌握知识。

这样既激发了学生学习的积极性,又加强了教学的针对性、实践性,提高了学生的专业水平。

2.尊重个体差异,注重过程评价,促进学生发展本课程在教学过程中,倡导自主学习,启发学生积极思考、分析,鼓励多元思维方式,并将其表达出来,尊重个体差异;建立能激励学生学习兴趣和自主学习能力发展的评价体系。

该体系由形成性评价和终结性评价构成。

在教学过程中应以形成性评价为主,注重培养和激发学生的学习积极性和自信心。

生产计划与排产管理

生产计划与排产管理是制造企业重要的管理活动之一,它涉及生产任务的安排、生产资源的调度和生产进度的控制。

一个有效的生产计划与排产管理系统可以提高企业的生产效率、降低生产成本,实现生产过程的优化。

生产计划

1. 生产需求分析

生产计划的第一步是进行生产需求分析,根据市场需求、库存情况和生产能力

等因素,确定生产所需的数量和时间节点。

2. 制定生产计划

制定生产计划是根据生产需求分析的结果,确定具体的生产任务和排产时间表,包括生产数量、生产周期和生产顺序等内容。

3. 生产资源分配

在制定生产计划的过程中,需要考虑生产资源的分配,包括人力、设备、原材

料等资源的合理配置,以确保生产任务能够按时完成。

排产管理

1. 生产任务分解

生产计划确定后,需要将每个生产任务进行分解,明确每个子任务的生产工序、工艺要求和工时等信息,为后续的排产工作做准备。

2. 资源调度

根据生产计划和生产任务的分解结果,进行资源调度,包括人员安排、设备调

配和原材料采购等工作,以保证生产过程的顺利进行。

3. 生产进度监控

在生产过程中,需要不断监控生产进度,及时发现和解决生产中的问题,确保

生产任务按时完成,避免生产延误和产能浪费。

总结

生产计划与排产管理是制造企业保持竞争力的重要环节,只有通过科学合理的计划和管理,才能实现生产效率的提升和生产成本的控制。

制造企业应加强对生产计划与排产管理的重视,不断优化管理流程,提高生产效率,以应对市场的挑战。