“不告不理”原则的理解和适用

- 格式:doc

- 大小:13.64 KB

- 文档页数:5

刑事诉讼法名词解释1.刑事诉讼:是诉讼的一种。

是指国家专门机关在当事人和诉讼参与人的参加下,依照法律规定的程序,追究犯罪,解决被追诉人刑事责任的活动。

2.刑事诉讼诉讼参与人:是指除公安司法机关以外参加刑事诉讼活动,依法享有一定诉讼权利,承担一定诉讼义务的人。

3.刑事诉讼管辖:是指人民法院、人民检察院和公安机关受理刑事案件,以及人民法院系统内部审判第一审刑事案件的权限范围划分。

4.刑事诉讼回避:是指与案件或案件的当事人有某种利害关系或其他特殊关系的侦查、检查、审判等人员不得参加处理该案活动的一项诉讼制度。

5.强制措施:侦查机关、人民检察院、人民法院为了保障刑事诉讼活动的顺利进行,按照一定程序,依法对现行犯、重大嫌疑分子、犯罪嫌疑人、报告人所采取的以强制方式,在一定期限内限制或剥夺其人身自由的各种方法和手段的总称。

6.拘传:是指公安机关、人民检察院和人民法院对未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人采取的强令其到指定的地点接受讯问的一种强制措施。

7.取保候审:是指在刑事诉讼中,由犯罪嫌疑人、被告人或者法律规定的其他有关人员提出申请,经公安机关、人民检察院、人民法院同意后,责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者缴纳保证金,保证其不逃避或者妨碍侦查、起诉和审判,并随传随到的一种强制措施。

8.监视居住:是指人民法院、人民检察院、公安机关在刑事诉讼中限令犯罪嫌疑人、被告人在规定期限内不得离开住处或者指定的居所,并对其行动加以监视,限制器人身自由的一种强制措施。

9.拘留:公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中遇到法定的紧急情况,对某些现行犯或者重大犯罪分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。

10.逮捕:是指公安机关、人民检察院、人民法院在一定期限内完全剥夺犯罪嫌疑人、被告人人身自由并予以羁押的一种强制措施。

11.刑事附带民事诉讼:是指司法机关在追究被告人刑事责任的同时,根据被害人的申请,附带解决由于被告人的犯罪行为直接造成的被害人的物质损失赔偿问题,而进行的一种诉讼活动。

“不告不理”的原则的法律依据不告不理的法律规定“不告不理”的原则的法律依据法院审理案件就是基于当事人提起的诉讼,当事人不主动到法院起诉立案,法院当然不会主动来审理案件,况且法院也不知道谁有官司需要处理。

所以不告不理赔原则一想就清楚了。

刑法里也有不告不理原则,遗弃罪,虐待罪,重婚罪,侵占罪,被害人不告,公检法是不管的“不告不理”原则在民事诉讼中包含两层含义,即程序上的“不告不理”和实体上的“不告不理”。

我国《民事诉讼法》第13条对当事人的处分权利规定为:“当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。

”不告不理原则则是此处分原则的具体体现。

在处分权利的权利赋予之下,当事人可以放弃自身的诉讼权利,不向法院起诉,也可以起诉后申请撤诉。

因此可以说当事人的处分行为直接关系到民事诉讼程序能否启动:1、当事人起诉引起第一审程序。

根据《民事诉讼法》第108条规定,起诉条件为有合法的原告,明确的被告,具体的诉讼请求和事实、理由。

只有与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织才能提起诉讼,引起第一审程序,而第一审程序能否正常的进行还要看原告是否在此期间撤回起诉。

2、当事人上诉引起第二审程序。

第二审程序能否进行要以当事人是否提出上诉为前提,只有当事人提出上诉的,第二审法院才能进行审理。

3、在人民法院裁判文书生效后,执行程序的发生也同样取决于权利主体是否提出执行申请。

4、审判监督程序的发生同样也离不开当事人的申请,在这一个诉讼程序里,“不告不理”的原则体现得更加明显。

因此可以说,诉讼程序的启动由当事人决定。

“不告不理”的原则的法律依据刑事案件中不告不理的案件只有四种:虐待(没造成重伤)、侵占、暴力干涉婚姻自由、侮辱诽谤这四类案件侵犯的客体的对象比较单一,没有较大的社会危害性。

而且这四类案件中的当事人关系比较近,法律作为最底线的道德应该留给他们调和的空间。

比如,夫妻间的SM,亲戚之间保管的东西不予交还,父亲干涉女儿的婚姻自由或者女婿说大舅子不是个东西等等等等,诸如这些案件,一般对法律来说就是“家事”,法律只做最后的救济,所以告诉才处理。

工作心得:我国公诉制度的功能检讨与优化在我国现行刑事诉讼制度下,刑事公诉制度的功能优化对于推进以审判为中心的诉讼制度改革具有至关重要的意义和作用。

一方面,“以审判为中心,其实质是在刑事诉讼的全过程实行以司法审判标准为中心,核心是统一刑事诉讼证明标准。

”但是,由于在程序的纵向构造上,审判活动与侦查活动并不发生直接关联,因此,在具体案件中,只有透过检察机关的审查起诉活动,审判活动才可能对侦查阶段产生真正的“倒逼作用”。

另一方面,在不告不理原则约束下,检察机关的起诉活动直接决定着法院的审判对象及其范围。

因此,为了推进以审判为中心的诉讼制度改革,必须对刑事公诉制度的功能予以检讨,并结合改革的要求,调整、优化公诉制度的功能,以期更好地适应改革的需要。

一、现代公诉制度的基本功能现代公诉制度具有两方面的功能:作为一个沟通侦查与审判的中间环节,现代公诉制度因其在诉讼流程中所处的特定位置而具有的内在功能;在提起公诉时,起诉相对于审判又具有外部功能。

(一)现代公诉制度的内在功能:案件调控功能公诉制度的内在功能可以概括为:调控进入普通审判程序的案件流量及其类型,即案件流量的调控功能。

在制度上,现代公诉制度的案件调控功能有三种具体表现形式:案件分流功能,案件过滤功能,审判分流功能。

其中,对缺乏起诉必要性的案件进行分流处理、轻微刑事案件审判程序的简易化,已经成为现代刑事诉讼制度的显著趋势之一。

1.案件分流功能。

为了减轻审判程序的案件压力,现代公诉制度必须发挥“案件调节阀”的作用。

在此意义上,案件分流功能更多表现为公诉权的消极行使。

在传统上,刑事起诉制度的过滤功能犹如一个筛子,旨在将不符合起诉条件的案件过滤掉;而案件分流功能则犹如一条分洪渠,目的是将缺乏起诉必要的案件,通过其他更适宜的途径予以处理,从而减轻审判活动的案件压力。

因此,随着对分流功能的重视,“是否具有起诉必要”已经成为审查起诉的重要内容之一一般而言,公诉制度的案件分流功能是借助检察官的起诉裁量权得以实现的。

为什么对诉讼请求以外的事项法官不去主动审理经常有人抱怨,说在审理案件过程中,经常出现诉讼请求以外的事项,法官明明心知肚明就是不去审理,明显的法官不作为。

对于在审理案件中,出现诉讼请求以外的事项,法官不去审理的问题,作为一名退休法官,一粒沙负责任的告诉大家,大家怨枉法官了,不是法官不去审理,而是法律规定法官不能审理。

这就有必要跟大家聊聊法院审理案件要掌握的四大原则之一一一不告不理的诉讼原则。

换句话说,就是法院审理案件要有当事方的诉讼请求事项,当事方请求以外的事项,法律规定法院是不能主动审理和判决的。

根据刑事诉讼法、民事诉讼法和行政诉讼法的相关规定,不告不理是法院审理案件的四大原则之一,也就是说,不告不理是对未经起诉的事情法院不予受理的诉讼原则。

不论是刑事案件,民事案件还是行政案件都是一样,没有起诉,法院便不能进行审判。

比如刑事案件,如果没有人民检察院公诉部门的公诉和自诉人提起的自诉,人民法院不得主动进行审判,而且对不论公诉案件还是自诉案件中,没有指控的罪行和人员,人民法院也不得进行审判。

民事案件也是这样,如果没有原告的起诉,人民法院便不能立案受理,更不能进行审判。

对原告没有诉讼请求的事项和不属于原告诉讼请求的事项,法院也不得进行审理和判决。

不告不理原则在民事诉讼中包含两层含义,就是程序上的不告不理和实体上的不告不理。

民事诉讼法第13条规定,当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利,不告不理原则正是这个处分原则的具体体现。

因此可以这样说,当事人的处分行为直接关系到民事诉讼程序能不能启动,例如:1 当事人起诉引起第一审程序民事诉讼法第108条规定,民事案件起诉条件为:有适格的原告,有明确的被告,有具体的诉讼请求和事实及理由。

只有与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织才能提起诉讼,引起第一审程序。

2. 当事人上诉引起第二审程序第二审程序能不能进行要以当事人是不是提出上诉为前提,只有当事人提出上诉的,第二审程序才能启动。

关于一事不再理原则在司法适用中的的判断标准问题一个诉要包括如下几个要素:主体、客体与内容。

客体就是双方所争议的诉讼标的,内容就是原告的诉讼请求及所依据的事实与理由。

从这里我们可以发现,每一个案件都有它具体的诉的内容与要素,如果两个诉的要素完全相同,可以判定它们属于一诉,如果两个诉的要素中有至少一项不同,那么就可以认为它们属于两个不同的诉,而两个不同的诉是可以同时存在的,而两个相同的诉是不能同时或者在不同的时空存在。

所以,一个具体的诉不允许被法院重复处理。

因此我们可以这么认为:一事不再理中的一事就是指的一诉。

不再理当然就是指对于双方的权利义务关系不能做出第二个实体上的处理。

从这个前提出发,我们再来讨论一事的判断标准。

以厘清什么是一事,以及应当怎样判断一事。

首先,主体一致。

所谓主体一致也就是在两个诉讼中主体相同,且诉讼地位相同的情况。

主体一致的要求在判断是否“一事”中是一个重要前提,如果不同的两个案件中当事人一方或双方是不同的,那显然不是一个诉,也显然不存在适用一事不再理的前提。

但在主体一致的问题上有一个问题值得注意。

那就是在两个诉中,双方当事人相同,但是在其中一个诉里一方为被告,而在另外一个诉中作为原告。

这种情况下如何判断是否一诉呢?实际上,一般情况下,在两个诉讼中原被告双方颠倒,不会构成同一个诉。

例如,在民事诉讼中,原告起诉被告,被告没有提出反诉请求的,可以在本诉结束以后另行起诉原告,这两个诉讼,主体相同,但诉讼地位颠倒,当然不属于一诉,也就当然不受一事不再理的约束。

但是对于这种诉讼主体地位颠倒的情形,有一种情况也是我们在现实中会遇到的,比如在一起建设工程施工合同纠纷中,公司甲向某基层法院起诉公司乙要求其返还300万元的工程款,基层法院受理了该起诉,而与此同时,公司乙向中级法院就该工程纠纷起诉公司甲,要求公司甲支付其未付清的工程款500万元。

在这种情况下,我们应当怎样认定两个诉之间的关系呢。

首先,主体诉讼地位相反的两个诉,不受一事不再理的约束,两级人民法院均受理了其起诉,都是合法的。

劳动仲裁中"不告不理"与弱势群体的保护劳动争议仲裁委员会审理劳动争议仲裁案件,其申诉人与被诉人及第三人是劳动关系双方当事人,这种关系是劳动法及相关法规规定的“特殊关系”。

而在这种特殊关系中,作为个体的职工往往被称为“弱势群体”,之所以这么说,其主要理由有以下两点:一是职工往往就是受害者,如拖欠工资,拖欠的是职工的工资;不订合同,驳夺的是职工的权益;工伤索赔,受伤的肯定是职工等等。

二是职工的权益受损索赔难。

如拖欠职工工资问题,非得要国家领导人出面才能掀起为弱势职工讨要工资的高潮;再如职工工伤赔偿问题,特别是未参加工伤保险的用人单位,有些工伤者为了索赔而要打上一两年的官司,从劳动仲裁到一审法院再到二审法院,有时还能再打回劳动争议仲裁庭。

由此,笔者认为在劳动仲裁中运用“不告不理”的诉讼原则有些不妥。

所谓不告不理,大意是说只有职工申诉的案件才可以立案受理,否则不能受理;在诉讼中,只有职工提及的诉请才可以审理,否则不能审理。

对前者笔者不想展开来说,对后者倒想说一说。

有这么两个案例能说明此意。

有一起工伤事故,受害职工吴某在工作中左手被机器轧断,经认定为工伤,因单位未参加工伤保险,所以职工因工伤所产生的一切费用应由单位一方承担,可单位一直不愿给予赔偿。

吴某在与单位协商无果的情况下一纸诉状将其告上劳动争议仲裁庭。

吴某委托了一名乡镇法律服务所的工作人员为其代理,代为辩护、参加并接受调解、签收法律文书。

申诉人要求被诉人给予一次性赔偿,可是,代理人在辩护中却没有提及申诉人的断手需要安装假手的费用。

其实仲裁庭是知道的,工伤职工有权要求用人单位给予安装假肢并承担日常维修、更换的费用。

但是,申诉人不诉请,仲裁庭不好为其主张。

另有一案说的是一职工于1992年到一台商独资的公司上班,与公司订有一份书面的劳动合同。

2004年11月,还在合同期限内的15名职工,无故被公司解除劳动关系,并不给予任何补偿,职工不服,申诉至劳动争议仲裁委员会,要求被诉人给予每人违约金3000元(合同中约定的数额)的赔偿。

合同纠纷中不告不理原则适用范围英文回答:Principle of Non-Applicability in Breach of Contract.The principle of non-applicability in breach of contract refers to a legal doctrine that holds that a party to a contract cannot be held liable for damages caused by a breach of contract if the non-breaching party failed to take reasonable steps to mitigate its losses. Thisprinciple is based on the idea that the non-breaching party has a duty to take reasonable steps to minimize the harm caused by the breach, and that the breaching party should not be held liable for damages that could have been avoided through reasonable mitigation efforts.The scope of the principle of non-applicability in breach of contract is generally determined by the specific terms of the contract and the applicable law. However, the principle is generally applied in cases where:The non-breaching party knew or should have known about the breach of contract.The non-breaching party had the ability to take reasonable steps to mitigate its losses.The non-breaching party failed to take reasonable steps to mitigate its losses.In order to determine whether the principle of non-applicability applies in a particular case, courts will consider a number of factors, including:The nature of the breach of contract.The extent of the non-breaching party's knowledge of the breach.The availability of reasonable mitigation measures.The reasonableness of the non-breaching party'smitigation efforts.If a court finds that the principle of non-applicability applies, the non-breaching party will be barred from recovering damages that could have been avoided through reasonable mitigation efforts. This principle serves to encourage non-breaching parties to take steps to minimize their losses, and to prevent breaching parties from being held liable for damages that could have been avoided.中文回答:合同纠纷中不告不理原则适用范围。

“不告不理”原则的理解和适用民法属于私法,是调整平等主体之间的财产关系与人身关系的法律,因其主体的平衡,法律充分体现当事人意思自治原则,最大限度地满足当事人处分个人权利的意愿,只要其意思表示不违反法律、公共道德,不侵犯国家、集体和他人利益,就应尊重当事人意思表示。

但在司法活动中,由于一些审判人员对“不告不理”原则的理解尚不全面,而导致将自己的意志转化为法院意志强加于当事人,引起不必要的麻烦和矛盾。

“告”即告诉、起诉,亦包括申诉。

“理”即受理、审理、审判。

从其字面理解,“告”是“理”的前提和条件。

没有“告”,就没有“理”,这是民事司法的基本要求。

同样,“理”是“告”的必然延续,只有“告”而没有“理”,这是对当事人民主权利、诉权、胜诉权的侵犯,人民法院对任何告诉都应从程序上或实体上作出某种评判。

“不告不理”原则在民事诉讼中包含两层含义,即程序上的“不告不理”和实体上的“不告不理”。

一、从程序上看,首先没有原告的起诉,就没有人民法院的审理,这一点一般很容易理解。

但我国的诉讼程序立法尚有一定缺陷。

如审判监督程序。

该程序中规定了当事人对人民法院已经生效的判决、裁定不服,可以在一定期限内申请再审,这一规定无可非议,因为这一规定仍符合“不告不理”的原则。

我国《民事诉讼法》第一百七十七条的规定(人民法院自行决定再审)则严重违背了“不告不理”的原则。

生效的法律文书,当事人没有申诉,应认定当事人均服从判决,民事判决解决的是当事人之间的权利义务关系,既然当事人都服从判决,作为居中裁判的人民法院又何必对生效的判决进行再审。

即使判决确有错误,但当事人均服从,亦无需再审,因为民事诉讼处理的是当事人的权利义务,对于民事权利当事人有权予以处分(不违背法律、公共道德为前提),法院无需干涉。

其次,追加当事人及诉讼参与人的问题。

诉与不诉是当事人的权利。

同样,诉谁不诉谁也是当事人的权利,法院不能依职权干涉。

对于必要的共同诉讼,原告仅起诉部分义务人的,应告知当事人追加其他共同义务人为被告参加诉讼,并要求书写诉状,以便送达给追加的被告。

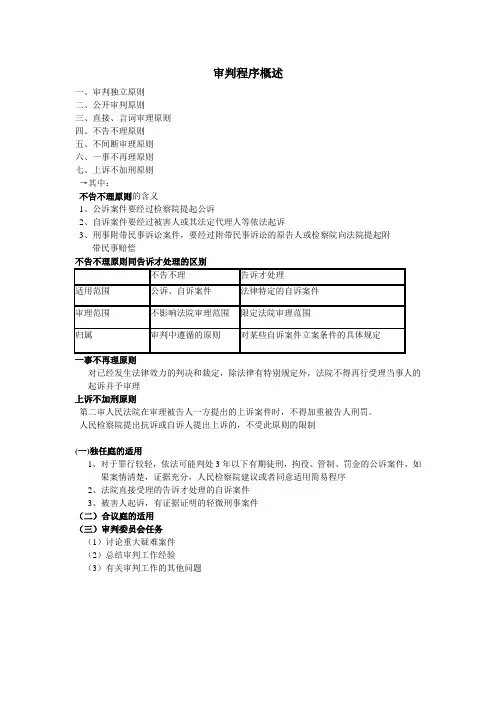

一、审判独立原则二、公开审判原则三、直接、言词审理原则四、不告不理原则五、不间断审理原则六、一事不再理原则七、上诉不加刑原则→其中:不告不理原则的含义1、公诉案件要经过检察院提起公诉2、自诉案件要经过被害人或其法定代理人等依法起诉3、刑事附带民事诉讼案件,要经过附带民事诉讼的原告人或检察院向法院提起附带民事赔偿不告不理原则同告诉才处理的区别一事不再理原则对已经发生法律效力的判决和裁定,除法律有特别规定外,法院不得再行受理当事人的起诉并予审理上诉不加刑原则第二审人民法院在审理被告人一方提出的上诉案件时,不得加重被告人刑罚。

人民检察院提出抗诉或自诉人提出上诉的,不受此原则的限制(一)独任庭的适用1、对于罪行较轻,依法可能判处3年以下有期徒刑,拘役、管制、罚金的公诉案件,如果案情清楚,证据充分,人民检察院建议或者同意适用简易程序2、法院直接受理的告诉才处理的自诉案件3、被害人起诉,有证据证明的轻微刑事案件(二)合议庭的适用(三)审判委员会任务(1)讨论重大疑难案件(2)总结审判工作经验(3)有关审判工作的其他问题一、第一审一般程序的普通庭前程序(一)对公诉案件的庭前审查1、审查内容2、案件审查后的处理第一百五十条人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。

(二)开庭审判前的准备1、确定合议庭的组成人员2、告知被告人准备辩护3、发出开庭通知第一百五十一条人民法院决定开庭审判后,应当进行下列工作:(一)确定合议庭的组成人员;(二)将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人。

对于被告人未委托辩护人的,告知被告人可以委托辩护人,或者在必要的时候指定承担法律援助义务的律师为其提供辩护;(三)将开庭的时间、地点在开庭三日以前通知人民检察院;(四)传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达;(五)公开审判的案件,在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。

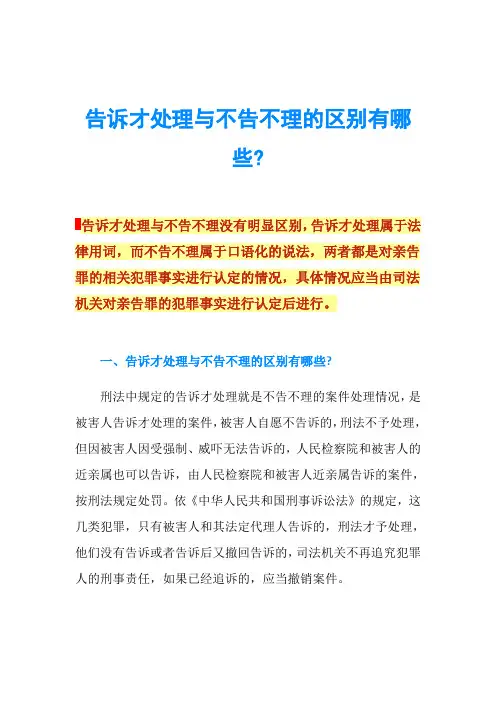

告诉才处理与不告不理的区别有哪些?告诉才处理与不告不理没有明显区别,告诉才处理属于法律用词,而不告不理属于口语化的说法,两者都是对亲告罪的相关犯罪事实进行认定的情况,具体情况应当由司法机关对亲告罪的犯罪事实进行认定后进行。

一、告诉才处理与不告不理的区别有哪些?刑法中规定的告诉才处理就是不告不理的案件处理情况,是被害人告诉才处理的案件,被害人自愿不告诉的,刑法不予处理,但因被害人因受强制、威吓无法告诉的,人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉,由人民检察院和被害人近亲属告诉的案件,按刑法规定处罚。

依《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,这几类犯罪,只有被害人和其法定代理人告诉的,刑法才予处理,他们没有告诉或者告诉后又撤回告诉的,司法机关不再追究犯罪人的刑事责任,如果已经追诉的,应当撤销案件。

但是,因侮辱、诽谤他人,严重危害社会秩序、国家利益,或者因暴力干涉他人婚姻自由,引起被害人死亡或者虐待家庭成员造成重伤、死亡的,不属告诉才处理的范围,应当依法追究犯罪人的刑事责任。

同时,因被害人人身受到限制、精神受到控制而不能告诉,致犯罪人逍遥法外,为维护被害人的合法权益,被害人的近亲属、人民检察院也可以告诉,依法追究犯罪人的刑事责任。

另外,对于民事案件,法院奉行“不告不理”原则。

二、根据现行刑法的规定亲告罪一共有4种1.246条侮辱罪、诽谤罪以暴力或者以其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

前款罪,告诉才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

2.257条暴力干涉婚姻自由罪以暴力干涉他人婚姻自由的,处2年以下有期徒刑或者拘役。

犯前款罪,致使被害人死亡的,处2到7年有期徒刑。

第一款罪,告诉才处理。

3.260条虐待罪虐待家庭成员,情节恶劣的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处2到7年有期徒刑。

第一款罪,告诉的才处理。

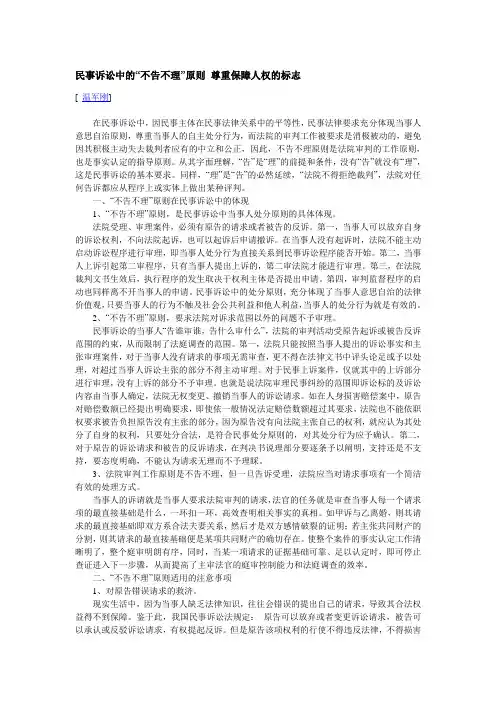

民事诉讼中的“不告不理”原则尊重保障人权的标志[ 温军刚]在民事诉讼中,因民事主体在民事法律关系中的平等性,民事法律要求充分体现当事人意思自治原则,尊重当事人的自主处分行为,而法院的审判工作被要求是消极被动的,避免因其积极主动失去裁判者应有的中立和公正,因此,不告不理原则是法院审判的工作原则,也是事实认定的指导原则。

从其字面理解,“告”是“理”的前提和条件,没有“告”就没有“理”,这是民事诉讼的基本要求。

同样,“理”是“告”的必然延续,“法院不得拒绝裁判”,法院对任何告诉都应从程序上或实体上做出某种评判。

一、“不告不理”原则在民事诉讼中的体现1、“不告不理”原则,是民事诉讼中当事人处分原则的具体体现。

法院受理、审理案件,必须有原告的请求或者被告的反诉。

第一,当事人可以放弃自身的诉讼权利,不向法院起诉,也可以起诉后申请撤诉。

在当事人没有起诉时,法院不能主动启动诉讼程序进行审理,即当事人处分行为直接关系到民事诉讼程序能否开始。

第二,当事人上诉引起第二审程序,只有当事人提出上诉的,第二审法院才能进行审理。

第三,在法院裁判文书生效后,执行程序的发生取决于权利主体是否提出申请。

第四,审判监督程序的启动也同样离不开当事人的申请。

民事诉讼中的处分原则,充分体现了当事人意思自治的法律价值观,只要当事人的行为不触及社会公共利益和他人利益,当事人的处分行为就是有效的。

2、“不告不理”原则,要求法院对诉求范围以外的问题不予审理。

民事诉讼的当事人“告谁审谁,告什么审什么”,法院的审判活动受原告起诉或被告反诉范围的约束,从而限制了法庭调查的范围。

第一,法院只能按照当事人提出的诉讼事实和主张审理案件,对于当事人没有请求的事项无需审查,更不得在法律文书中评头论足或予以处理,对超过当事人诉讼主张的部分不得主动审理。

对于民事上诉案件,仅就其中的上诉部分进行审理,没有上诉的部分不予审理。

也就是说法院审理民事纠纷的范围即诉讼标的及诉讼内容由当事人确定,法院无权变更、撤销当事人的诉讼请求。

做为宪法监督的一项重要措施,违宪审查制度一直是我国宪法学界研究的热点问题,对违宪审查的制度设计方案也层出不穷。

在本文中,笔者只就不告不理原则在违宪审查中的适用进行探讨。

采用比较分析的方法,分析不同违宪审查模式下,不告不理原则如何适用。

鉴于中国的违宪审查制度还不完善,笔者对不告不理原则在我国的违宪审查中如何适用提出一些建议。

关键字:违宪审查不告不理原则引言尽管“齐玉苓案”在我国法学界引发了激烈的争论,甚至有媒体称该案为“宪法司法化第一案”,但我国的违宪审查程序未曾真正启动过。

在现代宪政国家,违宪审查已成为一项专门的宪法制度,在法律的世界中发挥着重要的作用,国内外的学者都对此项制度有过深刻的研究和阐述。

本文中,笔者只就不告不理原则在违宪审查中的适用进行浅显地探讨,探寻在何种违宪审查模式下能够适用不告不理原则,并对不告不理原则在我国的违宪审查中如何适用提出一些建议。

一、不告不理原则在违宪审查中适用的涵义(一)违宪审查的涵义违宪审查泛指根据宪法或惯例,对特定法律或者特定国家机关或官员(在德国还包括政党)的行为是否违反成文宪法的审查。

违宪审查是宪法监督的一种手段。

绝大多数学者认为,近现代的违宪审查制度起源于美国。

1803年的“马伯里诉麦迪逊案”,开创了美国联邦最高法院审查联邦宪法的先例,以判例的形式对悬而未决的宪法问题作出解答,开创了美国式的司法审查制度。

违宪审查一般有三种模式:一是立法机关(议会)行使违宪审查权;二是司法机关(普通法院)行使违宪审查权;三是专门机构(宪法委员会和宪法法院)行使违宪审查权。

违宪审查具有保证宪法的根本地位、统一的宪法秩序和公民的基本权利和自由的功能。

有宪法就必须有违宪审查,只有通过违宪审查,才能及时发现宪法实施过程中的违宪现象,并及时予以纠正,维护宪法的法律权威。

(二)不告不理原则的涵义不告不理原则是现代各国诉讼法所普遍确立的一项重要的审判原则,是指没有原告的起诉,法院就不能进行审判。

论民事诉讼“一事不再理”原则的理解与适用民事诉讼“一事不再理”原则是指当事人在同一事项上已经经过了一次合法的审判,并且该审判已经确定了法律关系,双方当事人不能再次以同一事项为由向法院提起民事诉讼,以免重复审判和产生不必要的法律纠纷。

该原则适用于我国民事诉讼制度中,对于已经处理过的事项不再理会,以确保法律的确定性和稳定性。

一、理解:1.防止重复诉讼:民事诉讼“一事不再理”原则的目的是防止同一事项被不断诉讼,重复审判导致司法资源的浪费和当事人的权益得不到有效保护。

2.保障法律关系的确定性:经过一次合法的审判已经确定的法律关系应予以保护,一旦审判作出,双方当事人均应遵守判决结果,不得以同一事项再次起诉。

3.维护司法权威:民事诉讼“一事不再理”原则是司法权威的体现,它确保法院的判决具有最终性和不可撤销性,为法律的权威提供保障。

二、适用:1.同一案件:民事诉讼“一事不再理”原则适用于同一案件,即当事人在同一事项上已经经过合法的审判,不得再次以同一事项为由向法院提起民事诉讼。

2.同一当事人:该原则适用于同一当事人,在同一案件中任何一方当事人已经通过法律程序对该案件提起了诉讼,该当事人就不能再次以同一案件为由再次起诉。

3.当事人之间的履行义务:在民事诉讼过程中,当事人之间存在的履行义务应当在一次诉讼中解决,不得以同一履行义务再次起诉。

三、适用的限制:1.异议和申诉程序:当事人对于一次诉讼的判决结果有异议或者需要申诉时,可以在规定的异议和申诉程序中提出,以便对判决结果进行重新审查。

2.法定例外情形:我国《民事诉讼法》规定了一些特殊情况下可以适用例外规定,如新发现重大证据、原判决确有错误等情形,可以向法院提起再审或者上诉。

3.法律规定的终本性:我国法律对一些案件有终审判决的规定,即在特定情况下,一审判决即为终审判决,不能再进行再审或者上诉。

综上所述,民事诉讼“一事不再理”原则是一项重要的司法原则,它能够有效地防止重复诉讼,保障法律关系的确定性,维护司法权威。

合同纠纷中不告不理原则适用范围英文回答:The principle of "no action, no defense" in contract disputes is a principle that applies in certain jurisdictions, which states that a party to a contract who is aware of a breach of contract by the other party but fails to take any action to enforce the contract within a reasonable time may be considered to have waived their right to enforce the contract.The principle of "no action, no defense" is based on the idea that a party who is aware of a breach of contract has a duty to mitigate their losses by taking steps to enforce the contract and recover their damages. If a party fails to take such steps, they may be considered to have accepted the breach and waived their right to enforce the contract.The principle of "no action, no defense" is notabsolute, and there are a number of exceptions to the principle. For example, the principle may not apply if the party who breached the contract was acting in bad faith or if the party who failed to take action was prevented from doing so by circumstances beyond their control.The principle of "no action, no defense" is a complex principle that can have a significant impact on the outcome of contract disputes. It is important to seek legal advice if you are involved in a contract dispute to determine whether the principle of "no action, no defense" applies in your case.中文回答:不告不理原则的适用范围。

There is no desperate situation in the world, only people who are desperate.通用参考模板(页眉可删)告诉才处理与不告不理是一个意思吗刑法当中告诉才处理与不告不理就是一个意思,实际上就是针对部分自诉案件的,告诉才处理的案件具体包括虐待罪,侮辱罪,诽谤罪,还有就是暴力干涉婚姻自由罪等这些案件,就拿侮辱罪说,如果受害人自己不到法院起诉,司法机关不会主动介入。

一、告诉才处理与不告不理是一个意思吗?告诉才处理与不告不理是一个意思,某些犯罪行为须由被害人向法院告诉,法院才追究被告人的刑事责任的原则。

我国刑法规定,侮辱罪、诽谤罪(严重危害社会秩序和国家利益的除外),暴力干涉他人婚姻自由罪(致使被害人死亡的除外),虐待家庭成员罪(致使被害人重伤、死亡的除外),侵占罪,都是告诉才处理的犯罪。

并规定,如果被害人因受强制、威吓而无法告诉,人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉。

告诉才处理的罪,刑法中规定有侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、普通侵占罪(即以非法占有为目的的侵占)。

同时,因被害人人身受到限制、精神受到控制而不能告诉,致犯罪人逍遥法外,为维护被害人的合法权益,被害人的近亲属、人民检察院也可以告诉,依法追究犯罪人的刑事责任。

二、当事人如何发起自诉?1、提起自诉,被害人或其法定代理人、近亲属以及他们的诉讼代理人在法定的起诉时效期限内,可以用书面或口头的方式直接向有管辖权的人民法院提出。

自诉一般用书面的形式,即应当制作并向法院呈递刑事自诉状。

但是,自诉人书写自诉状确有困难的,可以口头告诉,由人民法院工作人员作出告诉笔录,向自诉人宣读,自诉人确认无误后,应当签名或盖章。

2、自诉状或者告诉笔录应当包括以下内容:(1)自诉人、被告人、代为告诉人的姓名、性别、年龄、民族、出生地、文化程度、职业、工作单位、住址;(2)被告人犯罪行为的时间、地点、手段、情节和危害后果等;(3)具体的诉讼请求;(4)致送的人民法院的名称及具体时间;(5)证人的姓名、住址及其他证据的名称、来源等。

刑事诉讼中的不告不理原则论

李仁尚;吴观雄

【期刊名称】《广西政法管理干部学院学报》

【年(卷),期】2004(019)004

【摘要】不告不理原则作为现代刑事诉讼的基本原则之一,在我国并未引起应有的重视,有关的著述对之的分析分散、零碎,远未深入;本文从不告不理原则的历史发展入手,对该原则的现代蕴涵、要求、意义,该原则与司法审判定位之关系作了深入的探讨和分析,并在此基础上对我国刑事诉讼法规定和司法实践状况进行了反思.【总页数】4页(P80-83)

【作者】李仁尚;吴观雄

【作者单位】华东政法学院,上海,200042;华东政法学院,上海,200042

【正文语种】中文

【中图分类】DF73

【相关文献】

1.论刑事诉讼中的严格证明责任与民事诉讼中的高度盖然性原则 [J], 葛长文

2.论刑事诉讼中的有效辩护原则 [J], 毕秋月

3.刑事诉讼中的无罪推定原则评述 [J], 李国华

4.品性证据在我国刑事诉讼中的适用原则探究 [J], 董梦缘

5.儿童利益最大化原则在刑事诉讼中的贯彻 [J], 宋英辉;李娜

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

On the road, our lives have been affirmed. Along the way, we have failed and succeeded, we have tears and moved, there are twists and turns, there are smooth roads, there are opportunities and dreams.整合汇编简单易用(页眉可删)民事诉讼法不告不理指的是什么?导读:1、不告不理,是指没有原告的起诉,法院就不能进行审判。

2、具体包括两层含义:①是没有原告的起诉,法院不得启动审判程序,即原告的起诉是法院启动审判程序的先决条件。

②是法院审判的范围应与原告起诉的范围相一致,法院不得对原告未提出诉讼请求的事项进行审判。

【为你推荐】驳回诉讼请求诉讼诉讼费诉讼保全诉讼时效抗辩诉讼离婚管辖权异议申请书民事诉讼法是大家最为熟悉的法律之一,民事诉讼法致力于为人民群众的民事纠纷提供解决办法。

而民事诉讼法中提到的“不告不理”着实充分地为人民群众的权利考虑。

那么,民事诉讼法不告不理指的是什么?下文是关于不告不理的详细介绍,请您继续阅读了解。

一、不告不理的含义1、不告不理,是指没有原告的起诉,法院就不能进行审判。

2、具体包括两层含义:①是没有原告的起诉,法院不得启动审判程序,即原告的起诉是法院启动审判程序的先决条件。

②是法院审判的范围应与原告起诉的范围相一致,法院不得对原告未提出诉讼请求的事项进行审判。

实行不告不理原则,是审判中立的根本要求,对于维护司法公正具有十分重要的意义。

二、不告不理原则的内容1、不告不理原则是现代各国诉讼法所普遍确立或实际执行的一项重要审判原则。

2、我国刑事诉讼法虽然没有明确规定不告不理的审判原则,但从其有关规定可以看出,如果没有人民检察院提起的公诉和自诉人提起的自诉,人民法院不得主动进行审判;对公诉和自诉没有指控的罪行和人员,人民法院也不得进行审判。

“不告不理”原则的理解和适用

民法属于私法,是调整平等主体之间的财产关系与人身关系的法律,因其主体的平衡,法律充分体现当事人意思自治原则,最大限度地满足当事人处分个人权利的意愿,只要其意思表示不违反法律、公共道德,不侵犯国家、集体和他人利益,就应尊重当事人意思表示。

但在司法活动中,由于一些审判人员对“不告不理”原则的理解尚不全面,而导致将

自己的意志转化为法院意志强加于当事人,引起不必要的麻烦和矛盾。

“告”即告诉、起诉,亦包括申诉。

“理”即受理、审理、审判。

从其字面理解,“告”是“理”的前提和条件。

没有“告”,就没有“理”,这是民事司法的基本要求。

同样,“理”是“告”的必然延续,只有“告”而没有“理”,这是对当事人民主权利、诉权、胜诉权的侵犯,人民法院对任何告诉都应从程序上或实体上作出某种评判。

“不告不理”原则在民事诉讼中包含两层含义,即程序上的“不告不理”和实体上的“不告不理”。

一、从程序上看,首先没有原告的起诉,就没有人民法院的审理,这一点一般很容易理解。

但我国的诉讼程序立法尚有一定缺陷。

如审判监督程序。

该程序中规定了当事人对人民法院已经生效的判决、裁定不服,可以在一定期限内申请再审,这一规定无可非议,因为这一规定仍符合“不告不理”的

原则。

我国《民事诉讼法》第一百七十七条的规定(人民法

院自行决定再审)则严重违背了“不告不理”的原则。

生效的法律文书,当事人没有申诉,应认定当事人均服从判决,民事判决解决的是当事人之间的权利义务关系,既然当事人都服从判决,作为居中裁判的人民法院又何必对生效的判决进行再审。

即使判决确有错误,但当事人均服从,亦无需再审,因为民事诉讼处理的是当事人的权利义务,对于民事权利当事人有权予以处分(不违背法律、公共道德为前提),法院无需干涉。

其次,追加当事人及诉讼参与人的问题。

诉与不诉是当事人的权利。

同样,诉谁不诉谁也是当事人的权利,法院不能依职权干涉。

对于必要的共同诉讼,原告仅起诉部分义务人的,应告知当事人追加其他共同义务人为被告参加诉讼,并要求书写诉状,以便送达给追加的被告。

其不同意追加或不书写诉状的,人民法院不宜追加其他义务人为被告,可以通知其作为第三人参加诉讼。

审理中,原告未明确要求法院通知参加诉讼的第三人承担责任的,人民法院则不得判决第三人承担责任。

二、从实体上看,民事案件审理的范围应仅限于原告的诉讼请求和被告的反诉请求,既不应缩小,更不得扩大。

首先,对于原告的诉讼请求和被告的反诉请求,在判决书论理部分要逐条予以阐明,是支持还是不支持,要态度明确,不能认为请求无理而不予理睬。

其次,对于当事人没有请求的事项无需审查,更不得在法律文书中评头论足或予以处理。

总之,人民法院在民事案

件的审理中,是居中处理当事人的纠纷,以法律赋予的职权对当事人的权利义务作出裁判,而不得代当事人主张或处分权利。

只有摆正这一位置,才能确保司法公正。

(作者单位:江苏省邳州市人民法院)

民法属于私法,是调整平等主体之间的财产关系与人身关系的法律,因其主体的平衡,法律充分体现当事人意思自治原则,最大限度地满足当事人处分个人权利的意愿,只要其意思表示不违反法律、公共道德,不侵犯国家、集体和他人利益,就应尊重当事人意思表示。

但在司法活动中,由于一些审判人员对“不告不理”原则的理解尚不全面,而导致将

自己的意志转化为法院意志强加于当事人,引起不必要的麻烦和矛盾。

“告”即告诉、起诉,亦包括申诉。

“理”即受理、审理、审判。

从其字面理解,“告”是“理”的前提和条件。

没有“告”,就没有“理”,这是民事司法的基本要求。

同样,“理”是“告”的必然延续,只有“告”而没有“理”,这是对当事人民主权利、诉权、胜诉权的侵犯,人民法院对任何告诉都应从程序上或实体上作出某种评判。

“不告不理”原则在民事诉讼中包含两层含义,即程序上的“不告不理”和实体上的“不告不理”。

一、从程序上看,首先没有原告的起诉,就没有人民法院的审理,这一点一般很容易理解。

但我国的诉讼程序立法尚有一定缺陷。

如审判监督程序。

该程序中规定了当事人对人民法院已经生效的判决、裁定不服,可以在一定期限内申请再

审,这一规定无可非议,因为这一规定仍符合“不告不理”的原则。

我国《民事诉讼法》第一百七十七条的规定(人民法院自行决定再审)则严重违背了“不告不理”的原则。

生效的法律文书,当事人没有申诉,应认定当事人均服从判决,民事判决解决的是当事人之间的权利义务关系,既然当事人都服从判决,作为居中裁判的人民法院又何必对生效的判决进行再审。

即使判决确有错误,但当事人均服从,亦无需再审,因为民事诉讼处理的是当事人的权利义务,对于民事权利当事人有权予以处分(不违背法律、公共道德为前提),法院无需干涉。

其次,追加当事人及诉讼参与人的问题。

诉与不诉是当事人的权利。

同样,诉谁不诉谁也是当事人的权利,法院不能依职权干涉。

对于必要的共同诉讼,原告仅起诉部分义务人的,应告知当事人追加其他共同义务人为被告参加诉讼,并要求书写诉状,以便送达给追加的被告。

其不同意追加或不书写诉状的,人民法院不宜追加其他义务人为被告,可以通知其作为第三人参加诉讼。

审理中,原告未明确要求法院通知参加诉讼的第三人承担责任的,人民法院则不得判决第三人承担责任。

二、从实体上看,民事案件审理的范围应仅限于原告的诉讼请求和被告的反诉请求,既不应缩小,更不得扩大。

首先,对于原告的诉讼请求和被告的反诉请求,在判决书论理部分要逐条予以阐明,是支持还是不支持,要态度明确,不能认为请求无理而不予理睬。

其次,对于当事人没有请求的事项无需审查,更不得在法律文书中评头论足或予以处理。

总之,人民法院在民事案件的审理中,是居中处理当事人的纠纷,以法律赋予的职权对当事人的权利义务作出裁判,而不得代当事人主张或处分权利。

只有摆正这一位置,才能确保司法公正。

(作者单位:江苏省邳州市人民法院)。