自然环境对民居服饰的影响

- 格式:ppt

- 大小:3.98 MB

- 文档页数:20

七年级地理下册第五章第一节《自然环境对民居、服饰、饮食的影响》的教学设计一、教学目标1.知识与技能目标:-学生能够举例说明自然环境对民居、服饰和饮食的影响。

-学会分析不同地区民居、服饰、饮食特点与自然环境的关系。

2.过程与方法目标:-通过图片、案例等资料的分析,培养学生的观察和分析能力。

-组织小组讨论,提高学生的合作学习和表达能力。

3.情感态度与价值观目标:-感受不同地区文化的多样性。

-培养学生尊重和欣赏不同文化的意识。

二、教学重难点1.教学重点:-自然环境对民居、服饰、饮食的主要影响。

-不同地区的具体案例分析。

2.教学难点:-引导学生深入理解自然环境与人文现象的内在联系。

三、教学方法讲授法、案例分析法、小组讨论法、多媒体辅助教学法。

四、教学过程1.导入新课展示一些具有特色的民居、服饰和饮食图片,引发学生兴趣,导入新课。

2.自然环境对民居的影响讲解气候、地形等自然因素对民居的造型、材料等方面的影响,举例说明。

-如南方的吊脚楼与气候潮湿的关系。

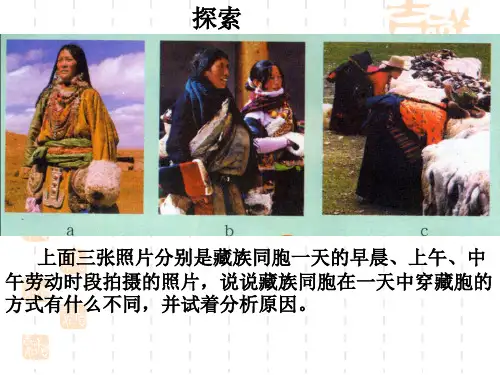

3.自然环境对服饰的影响分析气候、文化等对服饰的款式、色彩、材质的作用,如藏族的藏袍。

4.自然环境对饮食的影响探讨气候、物产对饮食的种类、口味等的影响,如北方喜面食,南方爱米饭。

5.小组讨论组织学生分组讨论一些具体地区的民居、服饰、饮食与自然环境的关系,然后汇报交流。

6.课堂总结归纳自然环境对民居、服饰、饮食影响的主要方面。

7.布置作业让学生选择一个地区,分析其民居、服饰、饮食特点及与自然环境的关系。

教学反思在教学中,通过丰富的图片和实例,学生对自然环境与人文现象的关系有了较好的理解。

小组讨论环节充分调动了学生的积极性,但在讨论过程中,需要加强引导和点评,以确保讨论的深度和质量。

对于一些复杂的关系,还可以进一步深入讲解和分析。

在今后的教学中,要更加注重培养学生的综合思维能力,同时丰富教学资源,让学生更好地感受文化的魅力。

《自然环境对民居、服饰和饮食的影响》作业设计方案(第一课时)一、作业目标通过本次作业,使学生:1. 了解不同地区的自然环境特征。

2. 分析自然环境对民居、服饰和饮食的影响。

3. 培养学生的地理观察能力、分析能力和归纳总结能力。

4. 增强学生对地理学科的兴趣和热爱。

二、作业内容本课时作业内容主要包括以下部分:1. 自然环境与民居的关系学生需收集至少三个不同地域的民居图片或文字资料,分析其建筑风格与当地气候、地形等自然环境因素的关系,并总结民居特色与自然环境的内在联系。

2. 服饰文化的地理影响学生需探究不同地区人们的传统服饰,分析其设计、材质与当地气候、文化背景等自然与人文环境的关联,并举例说明服饰如何反映地域特色。

3. 饮食文化的地理差异学生需调研至少两个地域的饮食习惯,分析其食材选择、烹饪方式与当地气候、物产等自然条件的联系,并尝试从地理角度解释饮食差异的形成原因。

4. 小组合作报告准备学生需分组合作,准备一个简短的报告,包括对以上三个内容的分析、总结和展示,要求每组能清晰表达自然环境对民居、服饰和饮食的影响。

三、作业要求1. 收集资料时,要确保信息的准确性和可靠性,尽量选择权威的地理、文化网站或书籍作为参考。

2. 学生在分析时,要结合地理学的基本原理,如气候、地形、物产等自然因素对民居、服饰和饮食的影响进行深入探讨。

3. 报告准备时,每组学生需分工明确,合理分配任务,确保每个成员都能参与其中,并在课堂上进行汇报和展示。

4. 作业需在规定时间内完成,并按时提交。

四、作业评价作业评价将从以下几个方面进行:1. 资料的准确性和完整性。

2. 分析的深度和广度。

3. 报告的逻辑性和条理性。

4. 小组合作的协调性和参与度。

五、作业反馈教师将对学生的作业进行批改和点评,指出优点和不足,并给出改进建议。

同时,教师将根据学生课堂汇报的情况,进一步加深学生对自然环境对民居、服饰和饮食的影响的理解,提高学生的地理观察和分析能力。

《自然环境对民居、服饰和饮食的影响》导学案一、导学目标1. 了解自然环境对民居、服饰和饮食的影响;2. 掌握不同自然环境下的民居建筑、服饰风格和饮食文化;3. 培养对自然环境与人类生活方式之间干系的思考能力。

二、导学内容1. 自然环境对民居的影响- 寒冷地区:建筑结构稳固,保温性能强,如北欧木屋;- 炎热潮湿地区:建筑通风透气,如东南亚竹楼;- 高海拔地区:建筑结构坚硬,适应气候变化,如喜马拉雅山脉的藏式建筑。

2. 自然环境对服饰的影响- 寒冷地区:服装厚重,保暖性能强,如俄罗斯的冬季皮草大衣;- 炎热地区:服装轻薄透气,吸汗快干,如非洲的传统长袍;- 沙漠地区:服装遮阳避沙,透气性好,如中东的长袍和头巾。

3. 自然环境对饮食的影响- 寒冷地区:食物热量丰富,多脂肪高热量食物,如北欧的肉类和奶制品;- 炎热地区:食物清淡易消化,多水果蔬菜和海鲜,如东南亚的泰国菜;- 干旱地区:食物储藏时间长,干货为主,如北非的羊肉和小麦面食。

三、导学步骤1. 导入:通过展示不同地区的民居、服饰和饮食图片,引导学生思考自然环境对人类生活的影响。

2. 进修:介绍不同自然环境下的民居、服饰和饮食特点,让学生了解相关知识。

3. 分组讨论:让学生分组讨论一个自然环境对民居、服饰和饮食的影响,并展示给全班。

4. 总结:引导学生总结不同自然环境下的民居、服饰和饮食特点,加深对干系的理解。

5. 作业:安置作业,让学生选择一个自然环境,撰写一篇关于该环境对民居、服饰和饮食的影响的文章。

四、导学反思通过本节课的进修,学生不仅了解了自然环境对民居、服饰和饮食的影响,还培养了对自然环境与人类生活方式之间干系的思考能力。

让学生在实际生活中更加注重环境因素对生活的影响,更好地适应不同环境下的生活方式。

中图版地理七年级下册第五章第一节《自然资源对民居、服饰和饮食的影响》教学设计教学设计1【教材依据】本教学设计来源于中图版地理七年级下册第五章《地方文化特色与旅游》第二节《自然环境对民居、服饰和饮食的影响》的内容。

【教学目标】1、知识与能力:知道我国主要的民居形式,理解气候、地形、地质和生物等自然因素对我国民居的影响。

了解我国傣族、藏族的传统民族服饰,理解自然环境对服饰的影响。

了解我国的地方菜系,理解自然环境与饮食的关系。

2、方法与途径:运用地图,图片说出我国不同地区民居、服饰和饮食的特色。

联系生活实际,举例说明我国复杂多样的自然环境对我国文化的影响。

3、情感与评价通过对我国丰富多彩的地方文化的了解,培养理解与尊重地方文化传统和生活习俗的情感。

【教学手段】本节课采用问题教学法、比较法与小组合作探究法,教学工具有多媒体课件、多媒体视频、地理图册、交互式电子白板【教学重难点】重点:台湾地理位置的特点,以及台湾各自然地理要素之间的联系。

难点:分析区域自然地理环境特征的基本方法,以地理位置特征为基础概括台湾自然地理环境的特征。

【教学过程】一、提出问题,导入新课:师:大家作为关中地区的一员,听过“关中八大怪”没?生:第一怪房子半边盖第二怪手帕头上戴第三怪碗盆难分开第四怪面条像腰带第五怪锅盔赛锅盖第六怪油泼辣子一道菜第七怪唱戏吼起来第八怪板凳不坐蹲起来结论:民居、服饰和饮食是一个地方文化特色的重要组成部分,而地方文化则是在各地复杂多样的自然环境基础上形成的。

二、展示图片、进入新课(一)自然环境对民居的影响1、图片展示:传统的、较老的南方民居、传统的北方民居,比较南北方民居特点,提问为什么会出现差异?(学生通过自主活动讨论来探讨出答案)2、图片展示:北京四合院提问:四合院这个“四”指的是?假如你是一家之主你该住哪个房屋?为什么假如房主有一妻一妾,妻子该住那一边?你去朋友家的四合院做客,朋友会安排你住哪里?古时说“大家闺秀,大门不出二门不迈”,大家闺秀又该住哪里?3、蒙古包观察课本31页C图,学生自学教师总结:因为蒙古这个地方自然环境比较恶劣,降水少,所以一般发展畜牧业,多为游牧民族,故人们澳不断地迁徙,房子要易搭易拆4、吊脚楼提问:有没有哪个同学住过吊脚楼?为什么一楼是空的?底下用多根木头支撑的意义何在?教师小结:该地降水多,高温,动物种类多样,防潮防动物5、竹楼提问:竹楼和吊脚楼有一些类似,但是全是用竹子搭建而成,为什么?学生:那里竹子多小结:当地为热带气候,竹子繁茂6、窑洞提问:有没有同学住过窑洞?感受是怎么样的?生:冬暖夏凉仔细观察课本F图窑洞周围的环境,教师讲解窑洞的原理7、东北火炕、窗子PPT出示双层玻璃窗子、火炕图片提问:为什么东北的床下要生火?窗户要这么厚?教师小结(二)自然环境对服饰的影响PPT出示当天东北人的着装,让学生对比身上的衣服,看看不同之处提问:差生这种差别的原因是?出示各个地区的服装,请学生解释差别的原因(三)自然环境对饮食的影响出示各地不同的美食图片,请了解的同学介绍教师补充通过本课的学习,我们大致了解到了我国不同地区不同居住、服饰和饮食文化。

介绍回族民族服装文化特色民居饮食节日并分析与当地自然环境的关第一,回族的服饰具有多重作用。

一是保护身体。

这是人类生产、生活和生存的客观的必然需要。

根据不同的季节选择不同的服饰,夏天穿单衣,冬天北方回族人多穿棉衣和皮衣、皮鞋等,东北和西北地区的回族人为了防寒还戴棉帽、皮帽或耳套等。

回族妇女为了防风沙还戴盖头、搭围巾等等。

二是装饰的作用。

爱美之心人皆有之,回族人也不例外,这是人类美化自身的内在要求。

如男子穿衬衫、套青坎肩,女子点额、染指甲,在衣服上绣花,都有装饰的因素。

三是具有宗教的作用。

有些回族穆斯林为了参加一些宗教活动或受宗教的影响,头缠戴斯达尔、穿准白、穿麦赛袜子,妇女搭盖头,除了保护身体和装饰外,还有宗教的因素,构成了回族服饰的多重民俗性格。

第二,回族服饰中,头饰是最典型、最富有特点的。

如回民从过去到现在,男子的白帽、戴斯达尔和妇女的盖头等传统范围是最广泛的,无论是在江南水乡,还是在北方的黄土地、黑土地上,凡是回族聚居的地方,头饰的习俗是很明显的。

这一习俗与中国汉族的服饰习俗形成了鲜明的对比。

在汉族服饰习俗中,衣服的传统范围最广,特点最明显,而头饰习俗次之,甚至可有可无。

由于回族重视头饰习俗,其帽子、盖头、戴斯达尔等选料颇讲究,注意干净、整齐。

第三,回族服饰讲究整齐、美观、简朴舒适、干净卫生,不穿妖艳华贵的衣服,特别是男子不衣艳色,不着异冠;爱美但不以为奇,“淡妆浓抹总相宜”。

在衣、冠颜色上以白、绿、黑色为主。

这种特点与回族的来源和宗教有一定的联系。

伊斯兰教崇尚黑、白、绿三色,中国史书上有“白衣大食”、“黑衣大食”和“绿衣大食”之称,“大食”是古代波斯人对阿拉伯人的称谓的`汉语音译。

至今世界各国穆斯林仍崇尚黑、白、绿三色。

回族还喜欢穿绿色和黑色服装。

回族穆斯林认为绿色是神圣的颜色,穆斯林到沙特阿拉伯的麦加朝圣,一般都打绿旗。

阿拉伯国家制做的供穆斯林祈祷用的地毯,底色一般都是绿色。

我国回族举行阿訇“穿衣”仪式时,阿訇一般都戴绿色帽,穿绿准白(抱子)。

5.1自然环境对民居的影响【教学目标】知识与技能知道我国主要的民居形式,理解气候、地形等自然因素对我国民居的影响。

过程与方法运用地图、图片等资料说出我国不同地区民居特色。

情感态度和价值观通过学习自然环境对民居的影响,树立人类与自然和谐相处的意识。

【教学重难点】重点自然环境对民居的影响。

难点能够举例说明自然环境对民居的影响。

【教学方法】读图分析、小组合作、教师讲解【教学过程】一、情景导入最近网上有一部纪录片受到网友们的大力好评叫做《航拍中国》,大家看过吗?现在栏目组打算拍摄一些关于民居的专题,探究自然环境对地方文化的影响。

为此,向大家发出邀请:想从同学们之中选出一些小导游,帮助节目组一起完成这项任务。

希望大家能踊跃参与!这项活动需要大家参与的热情,此外还需要有坚实的文化知识作为后盾。

能根据栏目组拍摄的我国传统民居图片, 讨论我国这些民居的特点,推测其与自然环境的关系。

二、新课学习师:以下是栏目组拍摄的我国传统民居照片,我们一起来认一认。

生:江南民居、蒙古包、四合院、窑洞、吊脚楼、竹楼。

师:我国这些传统民居具有哪些特点,与当地的自然环境又存在怎样的关系?让我们一起开启这项特色民居之旅一探究竟。

请各小组拿出课前布置的拼凑模型。

各小组观察拼好的传统民居模型并借助课本相关材料进行小组讨论。

要求:1完成屏幕上这张表格2讨论结束后派小组代表上台讲解。

组1:四合院多分布在北京。

特点:布局规则,多院落;四面有房屋,中间是院子,房屋砖墙较厚,多青砖灰瓦,南窗较大。

与自然环境的关系:因为地形平坦,所以房屋布局规则;气候属于:温带季风气候,冬季寒冷干燥,所以四面有房屋,中间是院子,房屋砖墙较厚,多青砖灰瓦,建筑颜色灰暗利于冬季吸收太阳热量,保持室内温度。

南窗较大,利于光照。

夏季高温多雨,所以屋顶倾斜有坡度。

师:第六组对第一组进行评价。

教师稍微点评。

师:除了北京能见到四合院,还有哪些地方能见到四合院?(华北地区、西北地区)在咱们身边有没有见过四合院?(山西的乔家大院、王家大院、韩城的党家村)组2:窑洞(材质多为黄土)多见于黄土高原地区,特点:就地取材,冬暖夏凉。

自然环境对民居服饰和饮食的影响自然环境是指地球上的各种自然现象和资源所构成的环境,包括气候、地形地貌、动植物等因素。

这些自然环境对于人类的生活和发展起着重要的作用,尤其是在民居服饰和饮食方面,自然环境的影响更是不可忽视。

一、气候气候是自然环境中最直接影响民居服饰和饮食的因素之一。

不同气候条件下,人们的着装和饮食习惯会有所不同。

在寒冷的气候中,人们会选择厚实的衣物来保暖,同时偏重高热量的食物来增加身体能量。

而在炎热的气候下,人们则更倾向于穿着轻薄透气的衣物,同时喜欢食用清淡凉爽的食物。

因此,气候对于民居服饰和饮食的选择起着决定性的作用。

二、地形地貌地形地貌也对民居服饰和饮食有着一定的影响。

山区和平原地带的气候条件和自然资源存在差异,这也导致了当地人们的生活方式和饮食习惯的不同。

在山区,人们更倾向于穿着耐寒耐磨的布料,同时以谷物和肉类为主要食材;而在平原地带,人们则更注重舒适性和轻便性,同时以稻米和蔬菜为主食。

因此,地形地貌不仅影响了民居服饰的选择,也对饮食习惯有所影响。

三、植被动植物植被和动植物的分布状况也会直接影响到当地的民居服饰和饮食。

植被茂密的地区,人们可以充分利用植物纤维和皮毛等材料来制作服饰,同时也能够采集丰富的野生食材。

而在缺乏植被的荒漠地区,人们则更依赖皮革和棉麻等人工材料来制作服饰,同时也需要依靠畜牧业和贸易来获取食物。

植被和动植物的多样性为当地的民居服饰和饮食提供了丰富的选择,也塑造了人们独特的文化传统。

总体来说,自然环境对民居服饰和饮食的影响是多方面的。

气候、地形地貌、植被动植物等因素相互作用,共同塑造了各地区不同的生活方式和文化特色。

通过深入了解和研究自然环境,人们可以更好地适应环境变化,保护生态环境,同时也能够传承和发展当地的民居服饰和饮食文化。

自然环境是我们生活的基础,只有通过和谐相处,才能实现可持续发展和人与自然的和谐共生。

《自然环境对民居、服饰和饮食的影响》导学案导学目标:通过本节课的进修,学生将了解自然环境对民居、服饰和饮食的影响,明白不同地区的自然环境如何塑造了当地的文化和生活方式。

一、导入引导1. 引入话题:自然环境是我们生活的基础,它对我们的民居、服饰和饮食有着深遥的影响。

请同砚们思考一下,你们所在的地区的自然环境对当地的文化和生活方式有哪些影响?2. 提出问题:你认为自然环境对民居、服饰和饮食有什么样的影响?请谈谈你的看法。

二、知识讲解1. 自然环境对民居的影响:- 不同地区的气候和地形会影响民居的建筑风格,例如热带地区常见的木质房屋、北方地区的砖瓦房等。

- 自然灾害如地震、台风等也会影响民居的建筑结构和设计。

2. 自然环境对服饰的影响:- 气候寒冷的地区,人们穿着厚重的衣物保暖;气候炎热的地区,人们穿着轻薄的衣物透气。

- 不同地区的文化传统也会影响服饰的款式和颜色,如印度的纱丽、中国的旗袍等。

3. 自然环境对饮食的影响:- 气候和土壤条件影响了当地的农作物种类和产量,从而影响了当地人的饮食习惯。

- 海岛地区的人们更倾向于食用海鲜,而内陆地区的人们更喜欢食用肉类等。

三、案例分析1. 以中国的不同地区为例,分析自然环境对当地民居、服饰和饮食的影响。

2. 以日本的不同地区为例,探讨自然环境对当地文化和生活方式的塑造。

四、思考讨论1. 你认为自然环境对当地文化的传承和发展有何重要意义?2. 你觉得自然环境对民居、服饰和饮食的影响是积极的还是消极的?为什么?五、教室总结1. 总结本节课的重点内容:自然环境对民居、服饰和饮食的影响。

2. 引导学生思考:我们应该如何珍爱自然环境,以保障我们的文化传承和生活方式?六、作业安置1. 请同砚们就自己所在地区的自然环境对民居、服饰和饮食的影响进行调查和钻研,并撰写一份报告。

2. 鼓励学生积极参与环保活动,为珍爱自然环境贡献自己的力量。

专题05 自然环境对民居、服饰和饮食的影响一、自然环境对民居的影响1、自然环境对各地的民居、服饰和饮食等产生着深远的影响。

2、居住是人类的基本需要,民居既是满足这总需求的建筑。

3、气候对民居的影响气候影响民居的建筑形式,这种情况在传统民居中反映得尤其明显。

(1)南方地区①气候特点:降水多,气温高。

①民居特点:屋顶坡度大,窗户较小。

①民居对环境的适应性:利于排水,减少阳光照射、降低室内温度。

①代表:傣族竹楼,江南水乡民居。

(2)北方地区①气候特点:降水少,冬季气温低。

①民居特点:屋顶坡度小,甚至完全是平的,窗户较小。

①民居对环境的适应性:农民可以在上面晒粮食;利于在冬季获取更多的阳光,增加室内温度。

①代表:北京四合院。

4、地形对民居的影响地形对民居影响也非常大。

例如,在山区盖房时,要考虑坡向、坡度等因素。

(1)山区民居的特点:贵州和湘西的一些少数民族居住在山区,因而顺山坡地势盖起吊脚楼。

(2)平原民居的特点:平原地区地势平坦,住房布局较为规则,且多院落,如北京四合院。

5、就地取材人们在建房时,总是尽量就地取材,以降低造价。

例如:(1)山区人民充分利用岩石建造石屋。

(2)黄土高原的人们利用黄士建造窑洞。

是利用黄土的直立性好、结构均匀、富含钙质等特点,在坚实的黄土沟谷的崖面上挖掘而成的。

它具有省工、省料、省地、冬暖夏凉等优点。

(3)傣族、壮族等少数民族利用竹木建造竹楼。

(4)西部牧民逐草而居,放养牲畜,帐篷和蒙古包拆卸方便,便于运输,同时抗风能力强,牧民青睐。

建造蒙古包。

二、自然环境对服饰的影响1、服饰主要包括衣、裤、裙、鞋和袜等,也包括头、颈、胸和手等部位佩戴的各种饰物2、服饰的基本功能是抵御寒暑、减少日晒、遮挡风雨、防止蚊虫叮咬、美化自身等。

3、不同地区、不同民族的人们生活的自然环境不同,服饰也各具特色。

(1)傣族妇女:窄袖短衣和统裙,乔其纱、丝绸等缝制男子:无领对襟或大襟小袖衫,肥大的长裤,聚居在热带、亚热带地区(2)藏族:传统藏袍,长袖、宽腰、大襟适应高原温差大、气温相对较低的环境。