恒星演化

- 格式:pdf

- 大小:181.62 KB

- 文档页数:4

恒星的演化过程恒星是宇宙中最常见的天体,它们产生能量、发出光和热,维持着宇宙的平衡。

然而,恒星并非永恒存在,它们也经历着不同的演化过程。

本文将探讨恒星的演化过程,从恒星的形成到最终的寿命终结。

1. 恒星的形成恒星的形成始于分子云中的巨大气体密度增加到一定程度,导致引力开始起作用。

云中的气体开始坍缩,并形成一个密集的核心。

这个核心经过进一步的坍缩和旋转,形成一个星云,也称为原始星团。

2. 主序星当原始星团中心的温度达到几百万摄氏度时,核聚变反应开始发生,氢原子核融合成氦原子核,释放出巨大的能量。

这种热核聚变反应维持了主序星的光和热的持续输出。

主序星是恒星演化的最长阶段,太阳就是一个典型的主序星。

3. 红巨星主序星在核聚变过程中不断消耗氢燃料,一旦氢燃料耗尽,核心会开始塌缩。

这个过程中,外层氢气层开始膨胀,恒星外观变得更大,亮度更高,成为红巨星。

红巨星是恒星演化的重要阶段之一。

4. 恒星核融合的终结在红巨星的演化过程中,氢的核融合停止,核心逐渐变得不稳定。

当核心质量超过一定限制时,引力将无法支撑住核心,核心开始坍缩,并发生剧烈的核反应。

这一过程被称为超新星爆炸,释放出大量的能量和物质。

5. 超新星爆炸与恒星残骸超新星爆炸将外层物质抛射到宇宙空间,形成美丽的超新星遗迹。

而核心部分则可能演化为一种致密的天体。

如果核心质量大于太阳的大约三倍,它将变成一个中子星。

如果核心质量超过太阳的约五倍,它将演化为一个黑洞。

总结:恒星的演化过程经历了形成、主序星、红巨星、超新星爆炸和残骸阶段。

每个恒星的演化过程与其质量有关,质量较小的恒星可能只演化为白矮星,而质量较大的恒星可能演化为中子星或黑洞。

这些演化过程是宇宙中恒星多样性的原因,也是宇宙中各种有趣天体现象的来源。

对于了解宇宙的演化和恒星的命运,恒星的演化过程有着重要的意义。

恒星演化是指从恒星形成到死亡的过程。

恒星的演化主要包括以下几个阶段:

1. 恒星形成阶段:在星云中形成原恒星,通过引力作用将气体和尘埃吸积聚集,温度和密度逐渐升高,最后形成恒星。

这个阶段通常会持续几百万年。

2. 主序星阶段:在这个阶段,恒星处于稳定的状态,核心中的氢原子核不断发生核聚变反应,产生大量能量,维持其亮度和温度。

这个阶段的长度取决于恒星的质量,太阳的主序星阶段大约持续100亿年。

3. 红巨星阶段:当恒星核心中的氢原子核耗尽时,核聚变反应停止,外层物质不断膨胀,恒星体积庞大,表面温度降低,亮度增加,进入红巨星阶段。

这个阶段的长度也与恒星的质量有关,太阳的红巨星阶段大约会持续5亿年。

4. 行星状星云阶段:在恒星的外层物质逐渐膨胀的过程中,恒星会逐渐失去大部分物质,外层物质被抛射出去形成行星状星云。

这个阶段通常只持续几万年。

5. 白矮星阶段:在恒星失去大部分物质后,其核心会逐渐冷却并收缩,最终形成一个致密的球状天体,即白矮星。

这个阶段的长度取决

于恒星的质量,太阳的白矮星阶段预计会持续约100亿年。

6. 中子星或黑洞阶段:如果恒星的质量足够大,在白矮星阶段结束后,其核心会继续收缩,形成中子星或黑洞。

这个阶段的长度也取决于恒星的质量和初始构成。

总体来说,恒星演化的主要特征是其质量和演化阶段的变化,不同质量的恒星会有不同的演化轨迹和时间。

同时,随着恒星的演化,其表面温度、亮度、大小和颜色等特征也会发生显著变化。

恒星的演化过程恒星是宇宙中最重要的天体之一,它的演化过程影响着其周围的行星和星际物质。

在它们的漫长寿命中,恒星会经历从云状物到恒星形成,从主序阶段到红巨星阶段的不同演化阶段。

下面是恒星的演化过程的详细介绍。

1. 恒星形成恒星形成是整个演化过程中最关键和复杂的环节。

它的过程可以分为分子云崩塌、原恒星盘和原恒星诞生三个阶段。

首先,在一团巨大的分子云内部,由于引力和压力的作用,分子云逐渐收缩,形成一个小密度的核心。

在这个过程中,核心的温度和密度会不断上升,最终会达到能够在核心内部引发核聚变的条件。

当核心密度达到一定程度时,尘埃和气体就会向中心集中形成一个原恒星盘。

在这个原恒星盘中,恒星原料会聚集在中心,并逐渐形成一个中心高温高压的核心,促进核聚变反应的发生。

最终,这个小小的原恒星核将演化为一个新的恒星。

2. 主序阶段主序阶段是恒星演化过程中最长久的阶段,可以持续几十亿年到上百亿年之久。

在这个阶段中,恒星主要通过核聚变反应产生能量,并向外辐射。

在主序阶段中,恒星的质量、半径、亮度和表面温度等特征会随着时间的推移而发生变化。

较小的恒星会持续发生氢-氦核聚变反应,燃料逐渐消耗,而更大的星体则会迅速用尽燃料,向更高级别的演化阶段过渡。

3. 红巨星阶段当恒星的氢燃料用尽后,核反应就会停止。

在某些情况下,它会向氦闪阶段过渡,然后再转到更高级别的演化阶段。

然而,对于大多数恒星来说,它们会开始释放氦核反应的能量,并向外膨胀。

在这个阶段中,恒星的半径会动态地扩大,使它看起来更亮、更红。

这就是著名的红巨星现象。

在红巨星阶段的末期,恒星的核心会因为冷却而停止氦核反应。

如果恒星的质量足够大,核心会在水平分支演化到达第三次重心,开始释放所有的核反应能量,这期间会在星内产生内爆 Supernova 或黑洞、中子星等极端对象。

如果不够大,则会进入梦幻巨星阶段。

4. 末期演化在恒星演化的末期,其演化路径会受其质量、金属丰度、旋转速度和其他参数等因素的影响。

简述恒星的演化过程四个阶段恒星是宇宙中最常见的天体之一,由于其体积巨大和热量极高的特性,恒星的演化过程是一个非常丰富和精彩的过程。

恒星的演化过程一般被分为四个阶段:原恒星阶段、主序星阶段、巨星阶段和末期演化阶段。

1. 原恒星阶段恒星的演化过程始于原恒星阶段。

在这个阶段,恒星是从气体云中形成的,恒星质量大小、物理性质以及演化阶段的时间都取决于云中原始气体密度和温度条件。

原恒星阶段结束后,恒星核心开始产生能量,并进入下一个阶段:主序星阶段。

2. 主序星阶段主序星阶段是恒星演化过程中最长的阶段,也被称为“成年期”。

在这个阶段,恒星核心的核聚变反应会持续进行数十亿年,将氢原子融合成氦原子,并释放出大量的能量。

这些能量在恒星内部通过对流、辐射和压缩等复杂的物理过程进行传输,为恒星提供持续的能量。

在主序星阶段,恒星的物理性质和演化时间主要取决于恒星的质量。

3. 巨星阶段当恒星的核心可燃料燃尽之后,恒星内部的核聚变反应将不再持续进行,并且如果恒星的质量足够大,恒星将挥发其外层物质,产生一个大亮度的、物理尺寸增大的、低表面温度的天体,称为巨星。

巨星和主序星的区别在于其外表的气体质量更多,同时表面温度和光度也更低。

在巨星阶段,恒星表面的物质被逐渐消耗,星系中的物质也逐渐流失,恒星的物理性质逐渐变化,直到恒星的物质全部耗尽,进入下一个阶段。

4. 末期演化阶段当恒星物质耗尽后,恒星将进入末期演化阶段。

在这个阶段,恒星的质量、半径和光度将迅速下降,形态变为白矮星、中子星或黑洞,成为称为“死亡恒星”的一员。

随着恒星物质的不断消耗,死亡恒星最终会彻底消失和消失殆尽,无法为宇宙演化和成长带来更多的能量。

总之,恒星的演化过程从形成开始,包括原恒星阶段、主序星阶段、巨星阶段和末期演化阶段四个不同的阶段,每个阶段的时间和恒星的状态取决于恒星的质量、大小和物理特征。

恒星的演化过程是宇宙中最为精彩的演化过程之一,也是了解宇宙和生命的奥秘的重要方法。

恒星的演化过程是什么恒星的起源和演化,长久以来一直是天文学中最基本、也最令人感兴趣的问题。

小编就和大家分享恒星的演化过程,来欣赏一下吧。

恒星的演化过程(一)恒星的形成恒星形成可分为两个阶段:第一阶段是星云阶段,由极其稀薄的物质凝聚成星云并进一步收缩成原恒星。

第二阶段是原恒星阶段,由原恒星逐渐发展成为恒星。

一般把处于慢收缩阶段的天体称为原恒星。

原恒星进一步形成恒星的收缩过程要持续几百万到几千万年。

(二)恒星的演化恒星的演化如同人的一生,经历从青壮年到更年期、老年期的过程。

(1)恒星的“青壮年期”恒星的“青年期”和“壮年期”是一生中最长的黄金阶段,这时的恒星称为主序星。

人们迄今所知的恒星约有90%都属主序星。

在这段时间,恒星以几乎不变的恒定光度发光发热,照亮周围的宇宙空间。

核燃烧使恒星内部物质产生向外的辐射压力,当辐射压力与引力达到平衡时,恒星的体积和温度就不再明显变化。

(2)恒星的“更年期”恒星的“更年期”出现在恒星核心部分的氢完全转变成氦后,例如有7个太阳质量大小的恒星的“更年期”大约在形成的2600万年后出现。

这一阶段恒星核心经历这些不同的核聚变反应,恒星也经历多次收缩膨胀,其光度也发生周期性的变化。

最后产生巨大辐射压力,自恒星内部往外传递,并将恒星的外层物质迅速推向外围空间,形成红巨星、红超巨星。

(3)恒星的“老年期”恒星的“老年期”是从一颗恒星变成红巨星开始进入这一阶段的。

由于恒星的体积急剧增大,导致恒星的表面温度下降,因而颜色变红。

同时,恒星发光表面的面积剧增,致使整个恒星发出的光大大增强,从而大为增亮。

这种又红又亮的恒星就是红巨星。

(三)恒星的归宿恒星内部的热核反应是不会永远进行下去的,当恒星的核燃料耗尽时恒星也走到了它的尽头。

由于恒星自身物质之间的巨大引力始终存在,随着恒星内部热核反应的停止,尽管恒星外层部分会出现膨胀、爆发等复杂的变动,核心部分却必定在引力作用下发生急剧的收缩、即所谓引力坍缩。

什么是恒星演化它对宇宙的影响是什么恒星演化是指恒星从形成到消亡的过程,它对宇宙的影响是多方面的。

本文将详细介绍恒星演化的定义、阶段和不同类型的恒星对宇宙的重要影响。

恒星演化是恒星从诞生到死亡的过程,其核心是核融合反应的进行。

当恒星形成时,由于重力的作用,气体会逐渐凝聚在一起,形成一个稠密的核心。

当核心的温度达到约1,000万摄氏度时,氢原子会开始融合成氦原子,释放出巨大的能量,这就是恒星的核心反应。

恒星演化的过程可以分为主序星、红巨星和白矮星(或者中子星/黑洞)三个阶段。

首先是主序星阶段,主序星是恒星演化中最常见的类型。

在主序星阶段,恒星通过核融合反应将氢燃烧成氦,并释放出巨大的能量。

这些能量使恒星能够维持自身的温度和压力,保持较为稳定的状态。

主序星的寿命取决于其质量,质量较大的主序星会消耗更多的氢,因此寿命相对较短。

接下来是红巨星阶段,当恒星的氢燃烧耗尽时,它的核心会塌缩并变得更加炽热。

这个过程会使恒星外层的气体膨胀并冷却,形成一个巨大而明亮的红巨星。

红巨星可能比主序星大几十至几百倍,光度也会增加。

在红巨星阶段,恒星会耗尽氦,并继续核融合更重的元素如碳、氧和铁。

这些反应会导致恒星外层的物质不断喷发出去,形成行星状星云或超新星遗迹。

最后,恒星会经历白矮星阶段,质量较小的恒星会在红巨星喷发物质后形成一个非常紧凑的核心,称为白矮星。

白矮星不再进行核融合反应,它的能量主要来自于核心的残余热量。

随着时间的推移,白矮星会逐渐冷却并消失在宇宙中。

恒星演化对宇宙的影响是多方面的。

首先,恒星演化是宇宙元素合成的重要过程。

在恒星内部的核反应中,氢被转化为氦,而更重的元素如碳、氧和铁则在恒星耗尽氦之后合成。

这些合成的元素将通过恒星喷发物质、超新星爆发等方式散布到宇宙中,为星系的形成和生命的起源提供了重要的物质基础。

其次,恒星演化对星系的结构和演化也起着关键作用。

不同质量和类型的恒星具有不同的寿命和演化轨迹,它们的出生和死亡将对星系的动态和化学演化产生重要影响。

科普解析恒星的演化过程恒星是宇宙中最常见的天体之一,它们通过引力和核聚变的作用产生了巨大的能量,为我们提供了光明和热量。

然而,恒星并非永恒存在,它们会经历一系列的演化过程,从形成到死亡。

本文将科普解析恒星的演化过程,以帮助读者更好地理解宇宙中这些神秘又迷人的天体。

一、恒星形成恒星形成于巨大的星云中,星云是由气体和尘埃组成的庞大云团。

当星云中的物质密度达到一定程度时,引力将开始主导,将星云的物质吸引到一起。

这个过程被称为重力坍缩。

随着坍缩的进行,星云的物质逐渐聚集到中心,形成一个密集的核心。

二、主序星阶段当恒星的核心温度达到足够高时,核聚变反应开始发生,将氢转化为氦,释放出巨大的能量。

此时,恒星进入了主序星阶段。

在主序星阶段,恒星会通过核聚变反应中的质量-能量转化,持续释放能量并保持稳定。

主序星阶段的时间长短取决于恒星的质量,质量较小的恒星可以在这个阶段持续数十亿年,而质量较大的恒星则只能短暂停留在主序星阶段。

三、红巨星阶段当恒星耗尽核心的氢燃料时,核心压力不再足够抵抗引力,核心开始收缩并变得更加炽热。

与此同时,恒星的外层继续膨胀,形成一个巨大而稀薄的气体球,这就是我们常说的红巨星。

红巨星通常体积巨大,表面温度相对较低,呈现出红色的特征。

红巨星阶段是恒星演化中的一个重要转折点。

四、超新星阶段红巨星最终会发生引力垮塌,核心内的压力无法支持核聚变反应并抵抗引力坍缩。

这时,核心会迅速崩溃并释放出大量的能量,形成一个巨大的爆炸,这就是超新星。

超新星释放出的能量比整个银河系中的数十亿恒星总和还要多,其中一部分能量转化为光和热,形成耀眼的超新星光芒。

一颗超新星的爆炸在短时间内释放出的能量甚至可以与整个星系的亮度相媲美。

五、恒星死亡超新星爆炸会产生一个极其致密的天体,这就是我们所熟知的中子星或黑洞。

中子星一般由质量较小的恒星演化而来,它们拥有非常高的密度和强大的引力场。

而质量更大的恒星则可能形成黑洞,黑洞拥有异常强大的引力,甚至连光都无法逃脱。

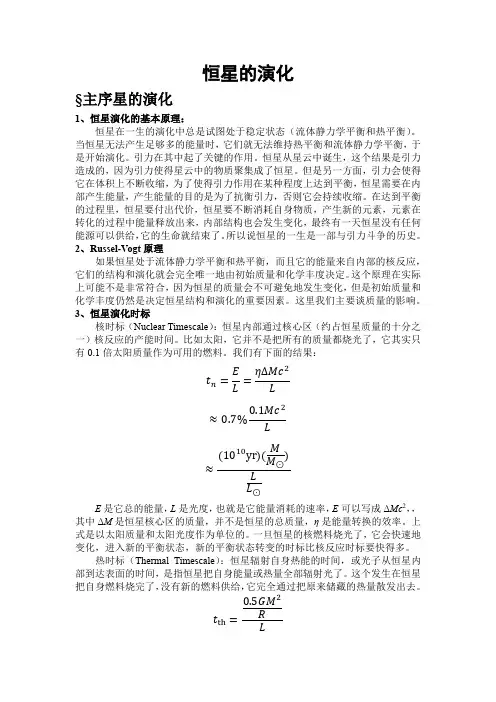

恒星的演化§主序星的演化1、恒星演化的基本原理:恒星在一生的演化中总是试图处于稳定状态(流体静力学平衡和热平衡)。

当恒星无法产生足够多的能量时,它们就无法维持热平衡和流体静力学平衡,于是开始演化。

引力在其中起了关键的作用。

恒星从星云中诞生,这个结果是引力造成的,因为引力使得星云中的物质聚集成了恒星。

但是另一方面,引力会使得它在体积上不断收缩,为了使得引力作用在某种程度上达到平衡,恒星需要在内部产生能量,产生能量的目的是为了抗衡引力,否则它会持续收缩。

在达到平衡的过程里,恒星要付出代价,恒星要不断消耗自身物质,产生新的元素,元素在转化的过程中能量释放出来,内部结构也会发生变化,最终有一天恒星没有任何能源可以供给,它的生命就结束了。

所以说恒星的一生是一部与引力斗争的历史。

2、Russel-Vogt原理如果恒星处于流体静力学平衡和热平衡,而且它的能量来自内部的核反应,它们的结构和演化就会完全唯一地由初始质量和化学丰度决定。

这个原理在实际上可能不是非常符合,因为恒星的质量会不可避免地发生变化,但是初始质量和化学丰度仍然是决定恒星结构和演化的重要因素。

这里我们主要谈质量的影响。

3、恒星演化时标核时标(Nuclear Timescale):恒星内部通过核心区(约占恒星质量的十分之一)核反应的产能时间。

比如太阳,它并不是把所有的质量都烧光了,它其实只有0.1倍太阳质量作为可用的燃料。

我们有下面的结果:t n=EL=ηΔMc2L≈0.7%0.1Mc2L≈(1010yr)(MM⊙)LL⊙E是它总的能量,L是光度,也就是它能量消耗的速率,E可以写成ΔMc2,,其中ΔM是恒星核心区的质量,并不是恒星的总质量,η是能量转换的效率。

上式是以太阳质量和太阳光度作为单位的。

一旦恒星的核燃料烧光了,它会快速地变化,进入新的平衡状态,新的平衡状态转变的时标比核反应时标要快得多。

热时标(Thermal Timescale):恒星辐射自身热能的时间,或光子从恒星内部到达表面的时间,是指恒星把自身能量或热量全部辐射光了。

恒星的演化轨迹恒星是宇宙中最常见的天体之一,它们诞生于星云中,经历了漫长的演化过程,并最终走向不同的结局。

本文将对恒星的演化轨迹进行探讨,介绍恒星的形成、主序阶段、红巨星阶段以及最终消亡等过程。

一、恒星的形成恒星的形成通常发生在星云中,星云是由气体和尘埃组成的巨大云团。

当星云中某个区域的物质密度增加到一定程度时,引力开始主导物质的塌缩过程。

一旦物质开始塌缩,密度和温度会逐渐增加,形成一个叫做原恒星的核心。

二、主序阶段原恒星核心继续塌缩并逐渐变得更加炙热,当核心中的温度达到数百万度时,核聚变反应开始发生。

核聚变反应是恒星内部的核心反应,将氢转化为氦释放出大量的能量。

这种反应会在核心内形成一个平衡状态,称为主序阶段。

在主序阶段,恒星会持续燃烧大量的氢,同时通过核聚变反应产生的能量抵抗引力的作用,保持恒星的平衡状态。

恒星的质量决定了其主序阶段的持续时间,质量越大的恒星,主序阶段越长。

三、红巨星阶段当恒星的核心耗尽了大部分的氢燃料时,核聚变反应会逐渐减弱,恒星开始进入红巨星阶段。

在这个阶段,恒星的外层会膨胀,体积增大,温度升高。

由于外层的膨胀,恒星的表面温度会降低,呈现红色。

在红巨星阶段,恒星开始燃烧不同的元素,如氦和碳等,这些燃料会逐渐耗尽。

红巨星会不断地膨胀和收缩,最终外层物质会被抛出恒星表面形成行星状星云,而恒星的核心会变成一颗白矮星或中子星。

四、恒星的结局在恒星演化的最后阶段,恒星的结局取决于其质量。

质量较小的恒星将在红巨星阶段后逐渐消耗燃料,之后核心会塌缩成为一颗白矮星。

白矮星是一种密度极高的天体,其体积与地球类似。

质量较大的恒星在核聚变反应停止后会发生引力坍缩,形成更为复杂的天体。

当恒星的质量超过太阳的8倍以上时,引力坍缩将导致核心形成黑洞,黑洞具有极大的质量和密度,甚至连光都无法逃离其引力。

总结起来,恒星的演化轨迹经历了形成、主序阶段、红巨星阶段以及最终的消亡。

不同质量的恒星在演化过程中经历的阶段和结局也不同,这让恒星成为宇宙中令人着迷的研究对象。

恒星的演化过程

1. 恒星形成

恒星的形成通常发生在星际云中,这些云由气体和尘埃组成。

当云中某个区域的密度足够高并且受到某种触发机制时,该区域内的物质会开始收缩。

这种收缩过程持续进行,直到云核形成一个足够热和密集的球体,称为原恒星。

2. 主序星阶段

一旦原恒星的核心温度达到了约1500万度,核聚变反应就会在恒星的核心开始。

这种反应将氢原子融合成氦原子,并释放出大量的能量。

这个阶段被称为主序星,它是恒星演化中最长的阶段。

3. 巨星和超巨星阶段

当主序星核心的氢燃料耗尽时,核聚变反应会逐渐变弱,导致核心的收缩。

这个过程会使外层的氢层开始核聚变,形成一个更大

的星球,称为巨星。

巨星可能经历几次不同的膨胀和收缩阶段,最终消耗氢和合成更重的元素。

一些巨星会进一步演化成更大的超巨星。

超巨星的质量和亮度远超过巨星,它们可能会在短时间内经历爆炸性的末期演化,形成超新星。

4. 恒星残骸

当超新星爆炸产生巨大的能量时,它会将恒星的外层物质释放到太空中,并留下一个中子星或黑洞。

中子星是由超新星核心导致的极度致密物质组成的天体,而黑洞则是质量极大、引力极强的区域。

结论

恒星的演化过程是一个复杂而精彩的过程。

从形成到最终的毁灭,恒星通过不同的阶段展示了它们巨大的能量和质量。

对于人类来说,理解恒星的演化过程有助于我们更好地了解宇宙中的种种现象。

恒星的演化恒星从形成到死亡的演化过程恒星的演化是宇宙中一个极为庞大而复杂的过程,经历了从形成到死亡的各个阶段。

本文将深入探讨恒星的演化过程,并详细介绍每个阶段的特征和重要事件。

一、恒星的形成恒星的形成始于巨大的分子云中,这些分子云主要由氢和氦组成。

当分子云受到某种诱导因素(如超新星爆炸、密集星云碰撞等)的影响时,其内部开始出现局部的压缩。

这种压缩导致云核的密度增加,粒子开始相互吸引,形成一个由气体和尘埃组成的球状结构,即原恒星。

二、原恒星的演化原恒星主要通过引力收缩来释放能量。

在引力的作用下,原恒星的质量逐渐集中于中心区域,开始出现核聚变反应,核聚变通过将氢转变为氦来释放巨大的能量。

在这一阶段,恒星的能量主要来自于核聚变,质量相对较小的星体如红矮星将以稳定的方式进行核聚变,维持持续的恒星演化。

三、主序星阶段当原恒星开始进行核聚变反应,释放出大量的能量后,它将进入主序星阶段。

在主序星阶段,恒星的质量和半径呈现一个稳定的平衡状态,温度和亮度也随之稳定。

主序星是宇宙中最常见的一种恒星,比如我们熟悉的太阳就是一颗典型的主序星。

四、进化到红巨星随着核聚变反应进行,原恒星内的氢燃料逐渐耗尽,恒星内部的压力和温度开始下降。

这时,恒星的外层将膨胀,形成一个巨大的红色球壳,称为红巨星。

红巨星的半径将远远超过主序星阶段的恒星,而温度则相对较低。

五、红巨星的生命终结红巨星的生命终结主要有两种可能性,一种是低质量恒星演化为白矮星。

在红巨星的最后阶段,它会经历核融合的重新点燃,通过氦闪现象将氦转变为更重的元素,同时外层物质会喷发形成行星状星云,并逐渐散去,剩下一个核心质量较小的星体,即白矮星。

另一种可能是高质量恒星演化为超新星。

高质量恒星的核心质量较大,碳核聚变后将继续进行更重的元素的合成,直至产生铁核。

由于铁核不能通过核聚变释放能量,核心将不能继续支撑外层物质,导致恒星的内部崩塌,同时外层物质被抛出形成巨大的爆炸,即超新星爆炸。

恒星的演化从人类文明伊始,璀璨的星空便是一个永恒的话题。

从各国美丽的神话传说到天文学,从浑天仪到哈勃望远镜。

在观测星空的过程中,古人发现有一种天体每天观测的位置几乎不变,便把这种天体称做“恒星”。

直到伽利略发明望远镜之后,人们才对这种天体进行了细致的观察,发现“恒星”并不“恒”,它们还是按照一定的规律在运行。

随着科技的发展,人们对恒星的观测也越来越系统和全面,发现它们的一生也如同人类一样,分为幼年期,壮年期和老年期和死亡。

现在,就让我们一起来了解一下恒星的演化过程。

一、恒星的诞生(新生与婴儿期)在天文学里,两个天体之间的距离动辄几百几千光年。

这些天体间的空间并不是一片虚无,而是弥漫着极其稀薄的物质,主要由气体和尘埃构成,我们称之为星际物质。

星际物质在空间的分布并不是均匀的,在聚集密集的区域,就形成了一种由气体和尘埃结合成的云雾状天体——星云,它们就是孕育恒星的摇篮。

当星云的密度超过一定的限度,尘埃和气体在万有引力的作用下相互挤压形成强大的旋窝。

经过数十万年的时间,星云的密度不断增长,旋窝的直径也不断扩大有的甚至超过了太阳系的直径。

而位于中心体的气体在重力的不断挤压下形成了具有超高密度和温度的球体,随着压力的不断增大,巨大的气柱从中心喷射出来,这行气柱的直径长达几光年,其核心部分便是一颗新生的准恒星。

引力持续作用,更多的气体和灰尘颗粒被不断吸入气柱并产生越来越多的热量,在接下来的50万年的时间里年轻的恒星将逐渐变小,并且变的更亮更热,气体与尘埃通过相互作用形成更加清晰的球体,一颗恒星就这样诞生了。

二、主序带恒星的演化(青年与壮年期)当婴儿般的原恒星形成之后,它在自身引力作用下继续收缩,内部反应加剧,中心温度增加,开始闪烁发光,这时的恒星就像一个正在成长的儿童,温度、外形包括质量都处在不断地变化之中,直到恒星内部压强增大到能够阻止塌缩,质量也不再增加,这时的恒星就处在青年时期——主序前星期。

主序前星内部温度只有约3000-5000K,在引力能的作用下,主序前星一方面向外辐射能量,另一方面内部温度不断升高,当达到约1000万K左右时,氢核热核聚变反应开始发生。

恒星的形成与演化恒星是宇宙中最基本的物质单位,是维系宇宙稳定的重要因素。

恒星的形成与演化是天文学研究的重点之一,本文将从不同角度介绍恒星的形成和演化。

一、恒星的形成恒星的形成是由分子云的坍缩和聚集开始的。

分子云是指一个由分子、气体和尘埃组成的巨大云团,其中含有大量的氢和少量的其他元素。

由于内部密度高于周围环境,其中的气体会逐渐致密,最终引发一些小尺度的密度波动,形成更加稠密的球状物质。

当这些物质聚集到一定程度时,会进一步引起重力坍缩,从而形成了一个更加密集的球形物质。

当物质坍缩到足够小的尺度时,其内部温度会逐渐升高,激发原子的电子跃迁和集体振动,从而释放出一部分能量。

随着内部温度的升高,物质会逐渐变成等离子体状态,其中自由电子迅速地与氢原子核相互碰撞,释放出更多的热量。

最终,物质内部的温度会达到高达数百万摄氏度的状态,形成了一个恒星核心。

恒星核心的升温和压缩会释放出极为强烈的辐射和巨大的能量,从而推动周围物质向外扩散。

这些物质会与分子云相互作用,形成一个更大的星云,恒星的形成过程也因此完成。

二、恒星的演化恒星的演化可以分为主序星、巨星、白矮星和超新星四个阶段。

主序星是处于恒星演化的第一阶段,亦称为恒星的幼年期。

主序星是恒星演化过程中最主要的状态,其核心的温度和密度足以支持核融合反应,从而将氢发生聚变生成氦。

聚变过程释放出大量的能量,导致主序星辐射出大量的光和热。

巨星是恒星演化的第二个阶段,此时恒星的核心聚变可以生成重元素,如氧、碳和铁等元素。

巨星的体积比主序星大得多,内部温度和压力也更加高。

相应的,巨星的表面温度会降低,辐射光的波长也会变长。

白矮星是恒星演化的第三个阶段,多半是体积较小的恒星。

当一颗巨星核心的燃料全部燃尽后,核心会逐渐坍缩和冷却,最终成为一个小而稠密的白矮星。

由于其内部没有了持续的能量来源,白矮星不再释放辐射能量。

超新星是恒星演化过程中最后一个阶段,通常是恒星体积较大的情况下会发生。

恒星演化过程恒星演化是指恒星从形成到熄灭的整个过程。

在宇宙中,恒星扮演着至关重要的角色,它们通过核聚变将氢转化为氦并释放出巨大的能量。

以下将介绍恒星的演化过程。

1. 恒星形成恒星的形成始于巨大的气体和尘埃云,也被称为分子云。

当这些分子云中的某个区域受到扰动,开始塌缩时,就形成了恒星的种子,即原恒星。

原恒星进一步吸收周围的气体和尘埃,逐渐增大质量。

2. 原恒星的主序阶段一旦原恒星质量足够大,它会进入主序阶段。

在主序阶段,恒星核心的核聚变反应开始,将氢转化为氦。

这些反应释放出巨大的能量,使恒星持续地燃烧云气,并保持着稳定的状态。

主序阶段是恒星演化中最长久的阶段,持续时间可能达数十亿年。

3. 主序星到红巨星当恒星的核心耗尽了大部分氢燃料后,核聚变反应减弱,恒星逐渐膨胀并成为红巨星。

红巨星是体积巨大的恒星,其直径可达数十倍至数百倍于太阳,但质量相对较小。

红巨星的外层大气层会演化出星斑和风暴,释放出大量的能量。

4. 红巨星的结构演化在红巨星阶段,恒星的核心会逐渐收缩,并且开始核聚变更重的元素,如氦和碳。

这些聚变反应会释放出更多的能量,形成了新的力平衡。

然而,随着核心继续收缩,温度和压力增加,核聚变反应会渐渐停止。

5. 恒星核心坍缩当红巨星的核心完全无法进行核聚变时,核心将因自身重力而坍缩。

这一过程会产生极高的温度和压力,足以引发剧烈的爆炸。

这就是我们所熟知的超新星爆发,释放出巨大的能量和物质。

6. 恒星残骸在超新星爆发之后,恒星的外层物质被抛出,形成了类似于星云的物质云。

云中残留下来的核心则可能形成一颗中子星或者黑洞,这取决于恒星初始的质量。

中子星是一种密度极高的天体,由中子组成,而黑洞则属于极端的引力场。

总结:恒星的演化过程包括形成、主序阶段、红巨星阶段、红巨星的结构演化、核心坍缩和恒星残骸。

每个阶段都经历了不同的物理过程和状态变化,最终影响了恒星的命运和性质。

对于理解宇宙中的恒星和宇宙演化过程,深入研究恒星演化是至关重要的。

恒星的演化

原恒星的形成

原恒星被认为形成于星际介质中。

广阔的恒星之间的空间存在着气体和尘埃。

星际物质在宇宙空间的分布并不均匀。

在引力作用下,某些地方的气体和尘埃可能相互吸引而密集起来,形成云雾状。

称为“星云”。

而星云在适当的条件下便孕育着原始的恒星。

星云的主要成分是氢气和氮气,还有少量的尘埃。

星云的温度很低,约100K左右。

在忽略旋转,,磁场等因素的前提下,由于温度低,向内引力作用超过向外的压力星云将塌缩,星云塌缩的最小质量称为jeans质量。

当星云质量大于jeans质量时,星云的热压力不足以抵抗引力,便发生塌缩,并分裂成小云块,随着密度的升高,jeans质量下降,星云不断碎裂,持续时间(f- f时标)约为几百万年。

随着密度的上升,核心区域变得不透明,温度迅速上升,金斯质量增大,星云停止分裂。

开始塌缩,形成原恒星。

原恒星以Kelvin-Helmhotz 时标收缩,自引力势能转化为内能,温度进一步升高。

随着温度升高,原恒星逐渐达到准流体静力学平衡的慢收缩阶段。

此时虽然原恒星内部温度升高但还没有达到H点火的温度,称为前主序星阶段。

前主序星演化

在最开始的百万年里,因星体内部的温度很低,不透明度比较大,星体内部完全对流传能。

随着坦缩不断地进行,核心温度逐渐升高,不透明度下降,形成一个辐射核心。

当辐射核心大到一定的程度,能量能够从对流包层传输出来,光度增加。

直到核心氢燃烧开始。

进入零龄主序(zero-age main sequence star)。

恒星的光度温度有所增加,半径略微减小。

前主序星的有效温度与半径,光度与有效温度的关系为:

在H-R 图上的演化是一条斜率为12/5的斜线

半径随时间的演化为:

随着天体坍缩,有效温度、光度均在增长。

具有不同质量的原恒星形成不同质量的恒星,在形成过程中,在H-R图上沿不同的路径演化。

质量越高的恒星,其原恒星演化到主序的时间越短,在主序上的位置越高.

当原恒星温度升高到点燃H,核心的H燃烧,则进入主序星阶段。

主序阶段演化

恒星到达主序,热核反应(H燃烧)开始进行,成为零龄主序恒星,光度约为现在太阳光度的2/3。

后恒星略微收缩,达到流体静力学平衡,称为主序星。

主序星阶段的演化为

1 零龄主序(main-ZAMS) zero age main sequence star, 刚刚开始核心H燃烧的恒星,在H-R 图上占据主序带的最左侧。

2主序演化时标—核反应(4 H→4He +γ) 时标。

显然恒星的质量越大,在主序阶段的寿命越短。

3 随着核反应的进行,核心区的H 元素丰度逐渐减小,直至枯竭,全部转变成4He。

4演化路径:随核反应的进行→核心区粒子数n↓→P↓→核心收缩R↓→核心区温度T↑,核反应产能率ε↑→光度L↑→包层压力P↑→恒星半径R↑。

主序后演化

当恒星进入主序星阶段后,既满足流体静力学平衡和热力学平衡条件,除了化学丰度之外,它们的结构和演化就完全唯一地由初始质量决定。

这叫做Russell-Vogt 原理。

不同质量恒星的演化过程有差异。

根据恒星演化的最终方式不一样,按质量大小可以分为以下三种类型:

1 大质量恒星(> 10倍太阳质量)核塌缩型超新星爆发,形成中子星或黑洞。

2中等质量恒星(2~ 10倍太阳质量)形成碳氧白矮星。

3低质量恒星(< 2倍太阳质量)形成氦白矮星。

H枯竭后的演化

无论大、中、低质量的恒星在演化过程中都面临着核心氢燃尽的情况,但小、中、大质量恒星在这阶段的演化并不完全相同。

对于中等质量的恒星如果H燃烧形成的He核心如果氦核心质量Schönberg-Chandrasekhar 极限质量,核心在不断地塌缩释放引力能,升温,因镜象法则,外包层在不断地向外膨胀,恒星离开主序在H-R图上向右移动,对应着Hertzsprung gap。

后因包层继续膨胀,恒星表面的温度下降到T e<7×1000K,内部出现部分电离区,使得外层绝对梯度下降,从恒星表面向内形成对流包层,逐渐向内延伸,在H-R图上几乎沿着Hayashi line垂直攀升,进入红巨星(RGB)阶段。

对于低质量恒星,核心H枯竭,体积膨胀,恒星离开主序在H-R图上向右移动,对应着亚巨星支。

低质量恒星在壳层氢燃烧的过程中,恒星可以始终处于HE和TE,在H-R图上演化不存在Hertzsprung gap。

在亚巨星支核心质量在缓慢的增长, 并伴随着不断地收缩,而包层不断地向外膨胀。

使得燃烧壳层越来越薄。

氦核心达到简并,同时包层因温度降低,出现大规模对流,在H-R图上几乎沿着Hayashi line垂直攀升。

恒星此时开始红巨星支(RGB) 演化。

红巨星阶段的演化

进入红巨星阶段后,对于低质量恒星:

随着壳层氢燃烧的进行→简并的氦核质量在不断增大→核心缓慢的收缩→红巨星半径、光度不断地增大. 高光度意味着壳层氢燃烧越迅速→使得核区质量更迅速的增长→随光度增长,红巨星演化越来越迅速,氢燃烧壳层的质量越来越小(薄)→因光度增长,说明,氢燃烧产能率增加, 壳层温度越来越高,导致简并氦核温度越来越高→当攀升到红巨星支的顶点,氢燃烧壳层的质量只有10-3M⊙,光度L = 2000 L⊙, 氦核质量约为0.45 M⊙,核区温度接近108K,氦被点燃,因为简并物质的核燃烧不稳定,导致氦闪(helium flash)。

RGB演化结束。

对于中等质量的恒星核心到达氦点火温度时,仍然处于非简并状态,不经历氦闪。

在氦燃烧阶段演化

对于低质量恒星氦闪只持续几秒钟。

这巨大的能流几乎全部被外围并包层吸收,使其急剧膨胀。

但并不导致星体的爆发与瓦解。

它使星体的光度增长几百倍以上,表面温度下降并不多,半径增长几十倍以上。

在HR图上,它呈现为一颗光度几乎竖直急剧上升的红巨星(星等增亮两、三个星等),氦闪结束后,这类小质量恒星光度下降到大约100L⊙左右,在平稳核心氦燃烧阶段,它们进入H-R图的水平分支(简称为HB分支)阶段。

水平支的恒星其包层内部出现氦,氢的部分电离区,动力学不稳定,形体大规模脉动,表现为RR Lyrae variables.

对于中等质量的恒星不会发生He闪。

He燃烧开始阶段主要的核反应为。

随着C12丰度的增加,反应,也会大规模的进行。

在He燃烧阶段的大

部分时间内,核心半径R变化非常小,它非常缓慢地增加,直到当He丰度X下降到0.3,只是在He燃烧的最后阶段(X<0.1),核心收缩,He核心R明显地下降,应注意对流超射会影响恒星的演化,这是因为在中心氦燃烧期间,对流扩大了对流核心。

进入水平支阶段。

渐进巨星支与热脉冲

核心核燃烧尽后进入渐进巨星支阶段。

其过程如下

核心He枯竭(CO核)→R c↓→T c↑→壳层He和H燃烧→L↑ R↑ T↓。

在H-R图上,恒星向右上方再次攀升成为红超巨星。

在H-R图上当恒星移至渐进巨星支顶点:恒星壳层He闪(不稳定燃烧)→恒星脉动(热脉冲)→ 抛射红巨星的包层(25%-60%质量)→行星状星云+ 高温简并CO核心。

其中热脉冲的基本图像为:在氦燃烧壳层的上面,氢被点燃→

→氢、氦燃烧壳层的热核聚变反应

→使星体外包层膨胀、冷却

→脉冲放大

→氢燃烧壳层熄火、氦壳层增厚平稳燃烧

→星体收缩、直到H具有足够的温度

行星状星云与白矮星

在H-R图上当恒星向左方移动。

内部过程:核心收缩→T↑行星状星云向外弥散CO核心坍缩成白矮星。

白矮星冷却:在H-R图表现为,恒星向右下方移动。

内部过程:白矮星冷却→黑矮星.

白矮星比通常的恒星要小很多,质量与太阳差不多,大小与地球比较接近。

其物态组分与理想气体完全不一样,靠电子的简并压力抗拒引力的作用,来维持天体的结构。

行星状星云:低质量恒星在死亡时抛出的气体包层,受到中心高温白矮星的辐射电离而发光。

通常为环形,年龄不超过50000 yr。

大质量恒星(M>12 M⊙)与超大质量恒星(M > 25 M⊙)的

演化

大质量恒星的演化:O型星→蓝超巨星→黄超巨星→红超巨星→超新星

超大质量恒星的演化:O型星→蓝超巨星→红超巨星→WR星→Ib/Ic型超新星+中子星/黑洞

总结

通常恒星演化要经历:

• 核心氢燃烧的主序星阶段(Main Sequence )

• 核心氢燃烧枯竭后的红巨星阶段(Red Giant Branch )

• 经历氦闪或不经历氦闪进入核心氦燃烧的水平支阶段(He core flash,Horizontal Branch )

• 核心氦燃烧枯竭后的渐进巨星支阶段(Asymptotic Giant Branch )

• 热脉冲形成行星状星云和白矮星;或者进入碳主序

•大质量恒星形成洋葱结构。