湖泊人工增殖放流品种选择与放流技术

- 格式:wps

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:5

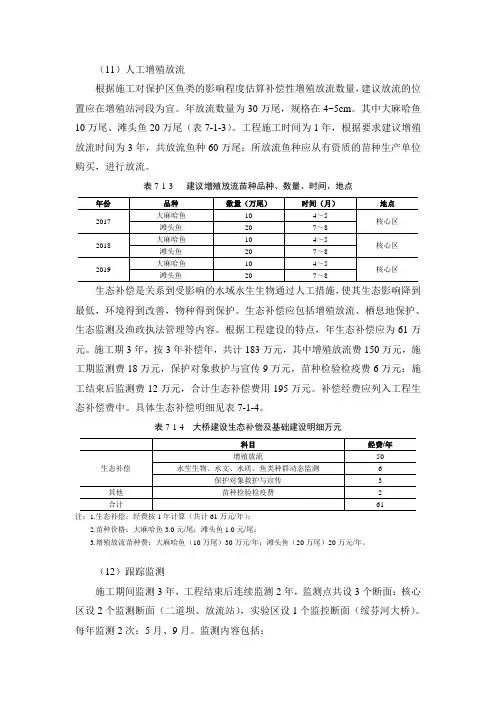

(11)人工增殖放流根据施工对保护区鱼类的影响程度估算补偿性增殖放流数量,建议放流的位置应在增殖站河段为宜。

年放流数量为30万尾,规格在4~5cm。

其中大麻哈鱼10万尾、滩头鱼20万尾(表7-1-3)。

工程施工时间为1年,根据要求建议增殖放流时间为3年,共放流鱼种60万尾;所放流鱼种应从有资质的苗种生产单位购买,进行放流。

表7-1-3 建议增殖放流苗种品种、数量、时间、地点年份品种数量(万尾)时间(月)地点2017 大麻哈鱼10 4~5核心区滩头鱼20 7~82018 大麻哈鱼10 4~5核心区滩头鱼20 7~82019 大麻哈鱼10 4~5核心区滩头鱼20 7~8生态补偿是关系到受影响的水域水生生物通过人工措施,使其生态影响降到最低,环境得到改善,物种得到保护。

生态补偿应包括增殖放流、栖息地保护、生态监测及渔政执法管理等内容。

根据工程建设的特点,年生态补偿应为61万元。

施工期3年,按3年补偿年,共计183万元,其中增殖放流费150万元,施工期监测费18万元,保护对象救护与宣传9万元,苗种检验检疫费6万元;施工结束后监测费12万元,合计生态补偿费用195万元。

补偿经费应列入工程生态补偿费中。

具体生态补偿明细见表7-1-4。

表7-1-4 大桥建设生态补偿及基础建设明细万元科目经费/年生态补偿增殖放流50 水生生物、水文、水质、鱼类种群动态监测 6 保护对象救护与宣传 3其他苗种检验检疫费 2合计61注:1.生态补偿:经费按1年计算(共计61万元/年);2.苗种价格:大麻哈鱼3.0元/尾;滩头鱼1.0元/尾;3.增殖放流苗种费:大麻哈鱼(10万尾)30万元/年;滩头鱼(20万尾)20万元/年。

(12)跟踪监测施工期间监测3年,工程结束后连续监测2年,监测点共设3个断面:核心区设2个监测断面(二道坝、放流站),实验区设1个监控断面(绥芬河大桥)。

每年监测2次:5月、9月。

监测内容包括:①水情势监测:水文,水体理化性质(主要为水温、pH等);②水生生物监测:浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物的种类、分布密度、生物量与水温及流态等的变化关系。

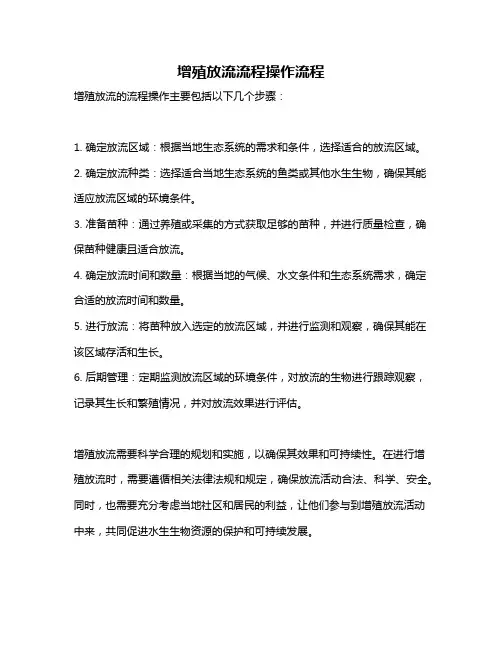

增殖放流流程操作流程

增殖放流的流程操作主要包括以下几个步骤:

1. 确定放流区域:根据当地生态系统的需求和条件,选择适合的放流区域。

2. 确定放流种类:选择适合当地生态系统的鱼类或其他水生生物,确保其能适应放流区域的环境条件。

3. 准备苗种:通过养殖或采集的方式获取足够的苗种,并进行质量检查,确保苗种健康且适合放流。

4. 确定放流时间和数量:根据当地的气候、水文条件和生态系统需求,确定合适的放流时间和数量。

5. 进行放流:将苗种放入选定的放流区域,并进行监测和观察,确保其能在该区域存活和生长。

6. 后期管理:定期监测放流区域的环境条件,对放流的生物进行跟踪观察,记录其生长和繁殖情况,并对放流效果进行评估。

增殖放流需要科学合理的规划和实施,以确保其效果和可持续性。

在进行增殖放流时,需要遵循相关法律法规和规定,确保放流活动合法、科学、安全。

同时,也需要充分考虑当地社区和居民的利益,让他们参与到增殖放流活动中来,共同促进水生生物资源的保护和可持续发展。

渔业资源增殖放流的重要意义及主要措施渔业资源是人类赖以生存的重要食物资源之一,由于过度捕捞、环境污染和生态系统破坏等因素,全球渔业资源面临着严重的挑战。

为了保护和增加渔业资源,增殖放流成为了一项重要的措施。

在本文中,我们将探讨增殖放流的重要意义及主要措施。

一、增殖放流的重要意义1. 保护和增加渔业资源增殖放流是指将人工繁殖的鱼苗或鱼种放入自然水域,通过增加外来种群的方式来保护和增加渔业资源。

通过增殖放流,可以增加渔业资源的数量,帮助保护濒临灭绝的鱼类,提高渔业资源的持续利用率,从而保证人类的渔业生产和生活需要。

2. 实现生态平衡增殖放流可以帮助恢复和维护生态系统的平衡。

在自然水域中,由于各种自然因素的影响,原有的鱼类数量可能会出现下降,甚至灭绝的情况。

通过增殖放流,可以增加外来鱼类的数量,帮助原有鱼类种群得以恢复,从而实现生态系统的平衡。

3. 促进渔业发展增殖放流可以提高渔业资源的可持续利用率,从而促进渔业的发展。

通过增加渔业资源的数量,可以帮助渔民提高渔业收入,促进渔业产业的发展,创造更多的就业机会,推动当地经济的发展。

1. 科学繁殖科学的繁殖是增殖放流的基础。

在实施增殖放流之前,需要对目标鱼种进行科学的繁殖,培育健康的鱼苗或鱼种。

通过科学的繁殖,可以保证放流的鱼苗或鱼种具有良好的遗传品质,适应环境变化的能力强,从而提高放流的成功率。

2. 选择适宜的放流地点选择适宜的放流地点是确保放流效果的关键。

在选择放流地点时,需要考虑水域的水质、水温、流速等因素,确保放流的鱼苗或鱼种能够适应当地的环境。

还需要考虑放流地点的生态环境和鱼类资源状况,避免对当地生态系统造成不良影响。

3. 加强监测和管理加强对增殖放流的监测和管理是确保放流效果的重要措施。

在放流之后,需要对放流的鱼类进行定期监测,了解其生长状况和数量变化,及时发现问题并采取措施加以解决。

还需要建立完善的管理制度,明确责任部门和人员,加强对放流活动的组织和管理,确保放流工作的顺利进行。

渔业增殖放流实施方案渔业增殖放流是指通过人工养殖或捕捞后,将鱼类、虾类等水生生物放入自然水域,以增加水域中的生物资源量,保护和恢复渔业资源,促进水生生物资源的可持续利用。

渔业增殖放流实施方案是指在实际操作过程中,为了达到放流效果,制定的一系列操作步骤和管理措施。

下面将从放流对象的选择、放流地点的确定、放流数量的控制和放流后的监测等方面,介绍渔业增殖放流实施方案。

首先,对于放流对象的选择,应当根据当地水域的环境特点和生物资源现状,选择适合放流的鱼类或虾类。

放流对象应当是当地水域原生或适应性强的物种,避免引入外来物种对当地生态系统造成影响。

同时,应当考虑放流对象的生长速度、繁殖能力和食性等特点,确保放流对象能够在水域中良好生存并对当地生态环境不产生负面影响。

其次,放流地点的确定也是非常重要的。

放流地点应当选择水质清洁、水流适宜、水温适宜的水域,避免选择有污染或者水文条件不适宜的水域进行放流。

同时,应当考虑放流对象的生活习性和生境需求,选择适合放流对象生存的水域进行放流,提高放流的生存率。

在确定放流地点后,放流数量的控制也是非常重要的一环。

放流数量应当根据放流地点的水域面积、水深、水流速度等因素进行科学计算,避免过量放流导致水域资源过度消耗或者对水域生态环境造成破坏。

同时,应当注意避免在同一水域内多次放流,避免引起资源竞争和生态环境变化。

最后,放流后的监测也是非常重要的一环。

放流后应当对放流对象的生存情况、生长情况以及对水域生态环境的影响进行定期监测和评估。

根据监测结果,及时调整放流计划,确保放流效果达到预期目标。

综上所述,渔业增殖放流实施方案是保护和恢复水域生物资源的重要手段。

通过科学合理的放流对象选择、放流地点确定、放流数量控制和放流后监测,可以有效提高放流效果,保护水域生态环境,促进水生生物资源的可持续利用。

希望各地相关部门和渔民朋友们能够重视渔业增殖放流工作,共同努力保护和恢复水域生物资源,实现渔业可持续发展的目标。

增殖放流实施方案增殖放流实施方案是一种保护和恢复自然资源的手段,通过在自然水域中增加种群数量来促进种群的繁衍和保护。

本文将提出一个1200字的增殖放流实施方案,以确保其有效性和可持续性。

第一部分:背景1.介绍目标水域的情况:包括水质、流量、水温、底质、植被等。

2.对目标物种的描述:包括其生活史、分布范围、珍稀程度、对生态系统的重要性等。

第二部分:目标物种选择1.选择适合增殖放流的物种:考虑其生活史特点、耐受力、繁殖能力等。

2.确保目标物种与目标水域的适应性:调查目标水域的水质、底质和植被等因素,并与目标物种的生活历史特点进行比较。

第三部分:增殖放流策略1.培育适应性品种:优选具有较高适应性的品种,并进行人工繁殖。

2.增殖放流尺寸和数量:根据目标水域的容量和生态条件,估计合适的种群数量和尺寸。

3.增殖放流时间和季节:根据目标物种的繁殖周期和最适生存环境选择合适的放流时间和季节。

4.选择放流区域:根据目标水域的特点,选择合适的放流区域,例如丰富的底栖动物和植被。

第四部分:监测与评估1.建立监测计划:制定监测计划,包括监测指标、监测频率、监测方法等。

2.评估放流效果:通过比较放流前后的生境质量、个体数量和种群结构等指标,评估放流效果。

3.修订和改进:根据监测结果,及时修订和改进放流方案,以确保其持续有效。

第五部分:资源管理和政策支持1.合理利用资源:确保放流所需的资源和设施充足,并避免对自然资源造成损害。

2.政策支持和宣传推广:制定相应的法规和政策支持,提供宣传和推广,以促进增殖放流工作的开展。

第六部分:风险评估与控制1.风险评估:评估可能出现的风险,例如疾病传播、遗传污染等。

2.风险控制:制定相应的防控措施,例如疫苗接种、隔离管理等,以减少风险的发生。

第七部分:参与和协作1.建立合作机制:与相关的研究机构、政府部门、民间组织和社区建立合作机制,共同参与增殖放流工作。

2.培训和技术支持:提供相关培训和技术支持,以提高参与者的专业能力和技术水平。

增殖放流的方案一、方案背景咱这地方的水域呀,就像一个大社区,里面住着各种各样的水生居民。

可是呢,由于各种原因,像过度捕捞啦、环境变化啦,这些水生居民的数量越来越少,就像社区里的人越来越少一样,变得冷冷清清的。

所以呢,咱们得搞个增殖放流活动,给这个“水域社区”增加点新成员,让它重新热闹起来。

二、放流目标1. 增加种群数量咱们要把那些快变成“濒危居民”的鱼类、虾类、贝类等水生生物的数量给提上去。

比如说,那[具体鱼类名称]鱼,以前一捞一大把,现在都很难见到了,咱们就重点放流这个,让它们的家族重新兴旺起来。

2. 改善水域生态这些新放流的水生生物就像一群勤劳的小园丁,它们在水里吃浮游生物、藻类,拉粑粑施肥(哈哈,有点粗俗但就是这么个理儿),这样能让水更清澈,水草长得更好,整个水域生态就像一个花园一样,变得越来越美。

三、放流物种选择1. 本土物种优先这就好比咱们社区要引进新居民,肯定优先选本地的呀。

本土的水生生物已经适应了咱们这儿的水温、水质,放流它们就像把失散的孩子送回家一样,它们能很快适应,然后茁壮成长。

像本地的鲫鱼、草鱼,那都是放流的好选择。

2. 濒危物种重点考虑那些快灭绝的水生生物就像濒危的珍稀动物一样,需要我们特别照顾。

比如说[濒危水生生物名称],我们要专门挑选健康的个体进行放流,给它们一个重新繁衍的机会。

3. 食性互补选放流物种的时候,还得考虑它们的吃饭问题。

不能都选吃一样东西的,要让它们的食性互补。

比如有吃浮游生物的小鱼,还有吃水草的小虾,这样它们在水里就不会抢食物,都能吃得饱饱的,和谐共处。

四、放流地点选择1. 水质良好区域这就像咱们找房子要找环境好的地方一样,水生生物也需要干净、舒适的家。

那些水质清澈、污染少的地方,像[具体水域名称1],就是放流的好地方。

那里的水就像新鲜的空气一样,能让放流的生物们健康成长。

2. 有合适栖息地的水域不同的水生生物喜欢不同的家。

有的喜欢在水草多的地方,有的喜欢在石头缝里。

XU M U SH O U YI 浅谈湖泊水生生物增殖放流技术要点周海良 曹迎庆 张 响(江苏省金坛、溧阳市长荡湖水产管理委员会管理处,江苏常州 213224)摘 要 近年来,国家颁布实施了一系列长江流域禁捕相关政策,水生生物增殖放流活动在全国范围内同步举行。

江苏省常州市金坛区、溧阳市长荡湖水产管委会管理处积极践行社会主义生态文明观,把水生生物保护摆在突出位置,实施更加严格的休禁渔制度,强化珍稀濒危物种保护,全力推进渔业绿色发展,在修复渔业种群资源、改善水域生态环境以及促进渔业增效、渔民增收等方面发挥了重要作用。

基于此,分析湖泊水生生物增殖放流技术要点。

关键词 长荡湖;水生生物;增殖放流;技术要点1 水生生物增殖放流技术1.1 鱼种选择1.1.1 鱼种质量 选择引进经过国家良种审定委员会审定的品种,按照良种生产技术操作规程,应用群体混合选择技术,分阶段(生长阶段)选育良种亲鱼繁育的苗种。

选择个体强壮、遗传性状稳定、抗逆性强、生长速度快的良种苗种。

1.1.2 鱼种规格 大水面鱼种放养一般要求选择个体强壮、规格整齐的鱼种。

鲢、鳙、草鱼、青鱼的全长15.6 cm以上,鲤、鲫、鳙、鲂等全长6.8 cm以上。

2012年,长荡湖开始放养大规格鱼种,在湖区放养后,经养殖试验对比,回捕率高,生长速度快,养殖周期短,经济效益佳,一般放养一龄规格鱼种个体长15 cm以上。

近年来,湖泊放养鱼种都在推广放养一龄大规格鱼种,可当年回捕商品成鱼,当年投入当年收益。

但在放养大规格一龄鱼种时,还必须注意要求鱼种规格的同时要保证鱼种质量,要求鱼种健壮、肥满度好、无损伤、遗传性状良好。

1.2 放流鱼苗种类与搭配比例 适宜人工放养的大多数湖泊基本特点为水质较肥,浮游生物丰富,水草和底栖动物亦较多,以鲢、鳙鱼养殖为主,搭配青、草、鲤、鳊等其他鱼类。

鲢、鳙鱼以浮游生物为食,能滤食大量腐屑和细菌,对饵料的利用效率很高,生长速度快,栖息于上层水体,容易捕捞,苗种也容易获得。

水库增殖放流方案

水库增殖放流是指将养殖的鱼苗或稚鱼放入水库中,通过人工养殖来增加水库中的鱼类资源。

水库增殖放流方案可以根据水库的特点和当地的资源情况进行制定,以下是一般的水库增殖放流方案:

1. 选择适宜的放流时间:水库增殖放流应选择气温适宜、水质适中的季节,如春季或秋季。

2. 选择适宜的鱼种:根据水库的水质、水温和生态环境,选择适宜的鱼种进行增殖放流。

常见的鱼种有草鱼、鳙鱼、鲢鱼等。

3. 确定增殖放流数量:根据水库的面积和水库的鱼类资源情况,确定增殖放流的数量。

需要注意的是,放流数量不宜过多,以避免对水库生态环境造成过大的影响。

4. 选择合适的放流地点:选择水库中水质好、水流适宜、光照充足的地方进行放流,以提供鱼类生长所需的良好生态条件。

5. 加强水库管理:进行增殖放流后,需要加强对水库的管理,监测水库中的鱼类生长情况、水质情况等,及时调整管理措施,保证放流效果。

6. 定期监测和评估:定期对增殖放流效果进行监测和评估,了解鱼类的生长情况和繁殖情况,根据评估结果进行相应的调整和改进。

综上所述,水库增殖放流方案需要考虑水库特点和资源情况,并进行合理的规划和管理,以提高水库的鱼类资源丰度和生态环境质量。

渔业资源增殖放流的重要意义及主要措施渔业资源增殖放流是指通过人为干预,将人工放养或者原有的鱼种放回水体中,以增加渔业资源丰度和渔业产量的一种有效措施。

在当今社会,随着人类对渔业资源的过度开发和环境污染的日益严重,导致了许多水域的渔业资源遭受到了重大的损害和威胁。

开展渔业资源增殖放流工作具有非常重要的意义。

本文将从渔业资源增殖放流的重要意义以及主要措施两个方面进行探讨。

渔业资源增殖放流可以有效提升渔业资源的丰度和产量。

当水域中的鱼类数量减少到一定程度时,通过人工放养来增加其数量,可以有效恢复水域的渔业资源丰度。

随着鱼类数量的增加,渔业生产的产量也能够得到有效提升,从而为渔民提供更多的渔业收益。

渔业资源增殖放流有助于维护生态平衡。

水域中的鱼类是生态系统中非常重要的一部分,它们在食物链中扮演着关键的角色。

如果水域中的鱼类数量减少,将会导致整个生态系统的失衡,影响到水域中众多生物的生存。

增加渔业资源通过放流来维护水域生态平衡具有重要的生态意义。

渔业资源增殖放流对于保护珍稀濒危鱼类具有积极作用。

随着环境的变化和人类的活动,一些珍稀鱼类的数量急剧减少,甚至濒临灭绝的边缘。

通过人工繁殖和放流,可以有效增加这些珍稀鱼类的数量,保护它们不受过度捕捞和环境破坏的影响,为珍稀濒危鱼种的保护提供有力的支撑。

主要措施为了更好地开展渔业资源增殖放流工作,需要采取一系列的措施来保障放流的有效性和可持续性。

下面将从水域管理、鱼类培育、监测评估和宣传教育四个方面进行讨论。

水域管理是保障渔业资源增殖放流工作有效开展的基础。

需要建立起健全的水域管理制度,规范管理水域的使用和开发,确保水域的环境质量良好,为鱼类的生存提供良好的生态环境。

严格限制水域的过度捕捞和污染行为,保障水域的渔业资源丰度和多样性。

鱼类培育是渔业资源增殖放流的关键环节。

需要加强鱼类的种质改良和培育工作,培养出适应当地水域环境的优良鱼种。

加强对人工放养技术的研究和推广,提高放养鱼种的成活率和繁殖率。

增殖放流实施方案一、背景介绍增殖放流是指将人工繁殖的鱼苗或稚鱼投放到自然水域中,以增加水域中鱼类资源的数量,促进水域生态平衡的一种生态保护和资源补给措施。

在当前环境污染日益加剧、水域资源逐渐枯竭的情况下,增殖放流已成为保护水域生态环境和维护渔业资源的重要手段。

二、实施目的1. 增加水域中鱼类资源的数量,促进水域生态平衡;2. 补充和维持水域渔业资源,保障渔民的生计;3. 促进水域渔业的可持续发展,保障渔业产值。

三、实施步骤1. 调查研究:对目标水域的水质、水温、水深、水流、水生态环境等进行全面调查研究,确定适宜的增殖放流鱼类种类和数量。

2. 选址布局:根据调查研究结果,选择合适的放流点,进行布局规划,确保放流鱼类能够顺利生长和繁衍。

3. 鱼类繁殖:采用人工繁殖或养殖的方式,培育健康的鱼苗或稚鱼,保证其品质和数量。

4. 适时放流:根据水域的生态环境和气候条件,选择适当的时机进行放流,确保放流鱼类能够适应水域环境,顺利生长。

5. 监测评估:对放流后的水域进行定期监测,评估放流效果,及时发现问题并采取措施加以解决。

四、实施要点1. 科学合理:实施增殖放流要根据水域的实际情况,科学合理地确定放流种类、数量和时机,避免对水域生态环境造成不良影响。

2. 生态优先:在进行增殖放流时,要尊重和保护水域的生态环境,避免对水域生态平衡造成破坏。

3. 资源保护:增殖放流是为了保护水域资源,因此在实施过程中要注意保护和维护水域的生态环境和渔业资源。

4. 安全放流:在进行放流时,要确保放流鱼类的健康和品质,避免传播疾病和对水域其他生物造成危害。

五、实施效果通过科学合理的增殖放流实施,可以有效增加水域中鱼类资源的数量,促进水域生态平衡的恢复和维护。

同时,也能够补充和维持水域渔业资源,保障渔民的生计,促进水域渔业的可持续发展,实现生态效益和经济效益的双赢。

六、结论增殖放流实施方案是一项重要的生态保护和资源补给措施,对于促进水域生态平衡的恢复和维护,保障渔业资源,促进渔业可持续发展具有重要意义。

淡水鱼类增殖放流技术规范1 范围本文件规定了淡水鱼类人工增殖放流的水域环境条件、本底调查、种类选择、苗种来源、放流苗种规格与质量、苗种检验、苗种计数、包装、苗种运输、苗种投放、记录确认、效果评价等要求。

本文件适用于湖泊、水库、河流、城市水系等淡水水域的鱼类增殖放流。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中:注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9956 青鱼鱼苗、鱼种GB 11607 渔业水质标准GB/T 11776 草鱼鱼苗、鱼种GB/T 11777 鲢鱼苗、鱼种GB/T 11778 鳙鱼苗、鱼种NY 5070 无公害食品 水产品中渔药残留限量SC/T 9102.3 渔业生态环境监测规范 第3部分:淡水SC/T 9401 水生生物增殖放流技术规程DB37/T 3623 内陆水域渔业资源增殖放流效果评价技术规程3 术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。

4 水域环境条件4.1 基本条件放流水域水质应符合而不限于以下条件:——水源稳定,水质符合GB 11607的要求;——饵料生物丰富,水域浮游生物量在1.0mg/L以上。

4.2 放流水域宜选择符合SC/T 9401相关增殖放流条件的渔业水域。

5 本底调查应按照SC/T 9102.3的方法,对拟开展淡水鱼类增殖放流水域每5年进行1次生物资源与环境因子状况的本底调查,形成本底调查报告作为该水域5年内每年放流计划的指导依据,制定的放流方案需经第三方论证。

6 种类选择6.1 选择原则以净水鱼类为主,以增加鱼类种群数量、提高鱼类多样性及保护濒危鱼类为辅。

6.2 选择依据放流鱼类种类宜根据增殖放流水域的主要功能定位及饵料生物资源量确定,放流鱼类种类参照表1。

表1 放流鱼类种类主要目的适宜放流种类净水鲢、鳙、草鱼、鲂、鳊等增收青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲂、黄颡鱼、鳜等生物修复鲤、黄颡鱼、多鳞白甲鱼等7 苗种来源放流苗种来源应符合SC/T 9401的相关要求。

增殖放流技术方案

《增殖放流技术方案》

随着渔业资源的日益减少和生态环境的不断恶化,野生鱼类的数量也在不断下降。

为了维护渔业资源的可持续发展,增殖放流技术成为了一种重要的保护方式。

增殖放流技术是指通过人工的方式对鱼类进行繁殖和培育,然后将其释放到自然环境中,以增加野生鱼类的数量和多样性。

在实施增殖放流技术时,需要综合考虑水域的渔业资源、生态环境和水质等因素,制定科学合理的技术方案。

首先要选择适合增殖放流的鱼类种类,以及确定放流的时间和地点。

其次还需要对放流地点的环境进行调查和评估,确保能够提供良好的生存条件。

针对不同种类鱼类,还需要选择适合的放流方法和数量,以确保放流效果。

在具体实施增殖放流技术时,还需要注重保护生态环境和避免对当地渔业造成不利影响。

因此在选择放流地点时,需要避开生态保护区和禁渔区等环境敏感区域,同时避免放流过多导致资源过度捕捞。

此外,还需要对放流后的鱼类进行监测和跟踪,了解其在自然环境中的生存情况和繁殖状况。

增殖放流技术方案的制定和实施对于维护渔业资源和生态环境具有重要意义。

只有通过科学合理的增殖放流技术,才能够更好地实现渔业资源的可持续利用和保护。

因此,在实施增殖放流技术时,必须严格遵循相关规定和标准,确保其能够发挥积极的作用,为野生鱼类的保护和恢复贡献力量。

渔业增殖放流实施方案渔业增殖放流是指将人工繁殖的鱼苗或幼鱼放入水体中,以增加水体中的鱼类资源量,促进渔业资源的可持续利用。

在当前渔业资源减少、生态环境恶化的情况下,渔业增殖放流成为了重要的保护和恢复渔业资源的手段。

为了有效实施渔业增殖放流,制定科学合理的实施方案至关重要。

首先,需要对目标水域进行调查和评估。

通过对水域的水质、温度、氧气含量、水流速度等环境因素进行评估,确定适合放流的鱼类种类和数量。

同时,还需要考虑目标水域的生态系统是否能够承载新增的鱼类资源,避免对原有生态系统造成不利影响。

其次,制定放流计划。

根据调查和评估结果,确定放流的时间、地点、种类和数量等具体方案。

在制定计划时,需要充分考虑目标水域的季节变化、饵料供给等因素,确保放流的有效性和可持续性。

接着,进行鱼类繁殖和培育工作。

在放流前,需要对鱼类进行科学的繁殖和培育,确保鱼苗或幼鱼的健康和适应能力。

同时,还需要对放流的鱼类进行标记和监测,以便后续的跟踪调查和评估工作。

最后,进行放流操作并进行后续监测。

按照制定的放流计划,将鱼苗或幼鱼放入目标水域,确保放流的安全和有效性。

随后,需要对放流效果进行监测和评估,了解放流后的鱼类存活情况和对水域生态系统的影响,为后续的渔业资源管理和保护工作提供科学依据。

总之,渔业增殖放流是一项复杂而又重要的工作,需要科学合理的实施方案来指导和支持。

只有通过严格的调查评估、合理的计划制定、科学的繁殖培育和有效的监测评估,才能保证渔业增殖放流工作的顺利进行,为渔业资源的可持续利用和生态环境的保护作出贡献。

希望各相关部门和科研机构能够加强合作,共同推动渔业增殖放流工作的开展,为我国渔业资源的可持续发展做出积极贡献。

渔业增殖放流工作实施方案一、背景渔业增殖放流是指通过人为的方式,将人工繁育的鱼苗或鱼种放入自然水域,以增加鱼类资源量和保护渔业资源的一种措施。

该工作对于维护渔业可持续发展,保护和恢复渔业资源,提高水域生态环境具有重要意义。

因此,制定科学合理的渔业增殖放流工作方案至关重要。

二、目标1.增加水域内鱼类资源量,提高水域渔业产量。

2.保护和恢复水域的生态环境,促进水域生物多样性的增加。

3.提高渔业从业者的收入水平,改善渔民的生活质量。

三、具体措施1.科学选址:根据水域的水质、水流和底质等情况,选择适宜鱼类增殖放流的水域。

重点选择水生态环境稳定、水质良好、水流适宜的地点。

2.鱼种选择:根据放流前对水域鱼类资源现状以及市场需求进行调研,选择适宜的鱼种进行增殖放流。

考虑到水域生态平衡,应着重选择当地优势的本土鱼种,避免引入外来鱼种。

3.孵化和养殖工作:建立鱼苗孵化和养殖基地,进行合理的养殖管理工作,确保鱼苗的质量和数量。

养殖过程中要注意对饲料的合理搭配,合理控制养殖密度,防止疾病传播和饲料污染。

4.放流方式:根据水域的特点和放流的目的选择合适的放流方式,包括集中放流和分散放流。

集中放流适用于小范围水域,可以提高放流效果;分散放流适用于大范围水域,可以保证放流的均匀性。

5.放流数量控制:根据水域的承载能力和放流前的调查数据,确定合理的放流数量,避免过度放流造成资源浪费和环境破坏。

放流数量应根据水域的生态需求和渔业资源管理的要求进行调整和监测。

6.放流监测:建立放流后的监测系统,对放流后的鱼类进行跟踪观察,了解鱼类的存活情况和生长状况,掌握放流效果。

对于放流效果不好的地区可以适当调整放流计划,保证增殖放流的效果。

7.公众教育和宣传:通过各种方式,向公众普及渔业增殖放流的意义和重要性,提醒公众保护水域环境,不在禁渔期捕捞,并呼吁公众积极参与渔业资源的保护和增殖放流活动。

四、资源保障1.资金支持:由于渔业增殖放流涉及到繁育、养殖、放流以及后续的监测工作,需要一定的资金支持。

渔业增殖放流方法与措施渔业增殖放流方法与措施人工增殖放流是用人工方法直接向滩涂、江河、湖泊、水库等天然水域放流或移入渔业生物的卵子、幼体或成体,以恢复或增加种群的数量,改善和优化水域的群落结构。

一、放流前的准备1. 水文资料:在确定人工放流前,全面掌握放流水域的水深、水位常年变化状况、气候条件、水质、水温、溶氧、pH、底质、水体理化因子等水文资料,保证放流效果。

2. 生物资源:对放流水域的水生植物、浮游生物、底栖动物、鱼类等生物资源进行详细调查,准确掌握放流水域的生物资源量,确定放流的品种和数量。

3. 社会环境:全面了解和掌握放流水域周边的社会环境状况,尤其是渔民的基本情况,如生产状况、经济来源、文化层次、收入状况、生活习惯等,将这些情况与放流计划、实施方案有机结合起来,可有效扩大放流效果和影响力。

4. 苗种准备:通过公开招投标,选择确定苗种培育供应单位,确定放流品种、数量及价格。

二、放流水域选择(一)水域选择1. 系增殖放流对象的产卵场、索饵场或洄游通道。

2. 远离工厂、矿山,非倾废区和垃圾处理区,非电厂、养殖场等进、排水区。

(二)基本要求1. 水域生态环境良好,水面开阔,水流畅通,温度、盐度、硬度、酸碱度、透明度等水质因子适宜。

2. 水质符合GB11607-89《渔业水质标准》的要求。

3. 底质适宜,底质表层为非还原层污泥。

4. 增殖放流对象的饵料生物丰富,敌害生物较少。

三、放流品种以有效保护水体生态环境为主,保持鱼类资源品种多样性,兼顾渔业生产经济效益,根据近五年来每年捕捞的品种、产量及市场销售情况,结合鱼产业开发的需要,确定选择鳙鱼、鲢鱼、银鱼、草鱼为主要放流品种,同时补充放流黄尾密鲴、细鳞斜颌鲴、鲤鱼、青鱼、三角鲂等品种。

鳙鱼、鲢鱼、银鱼以摄食水生浮游生物为主;草鱼则摄食水中有机碎屑、草类植物茎叶;黄尾密鲴、细鳞斜颌鲴以刮食水中腐殖质、有机碎屑为主,鲤鱼摄食底栖生物,青鱼摄食螺、蚬、蚌类,三角鲂摄食水生植物、水生昆虫和软体动物。

湖泊人工增殖放流品种选择与放流技术发布单位:中国科技论文网入库时间:2006-10-9湖泊人工增殖放流品种选择与放流技术张胜宇江苏省洪泽湖渔业管理委员会,江苏省淮安市,223300摘要:长期以来,湖泊渔业资源的过度利用,加上水工建设、环境污染,渔业资源已严重衰退,濒危物种不断增加,生物群落的演替时常造成灾害和破坏,生态系统功能和结构发生了很大变化,人工增殖放流是恢复湖泊渔业生态系统功能和结构,促进渔业资源再生的重要手段。

本文就湖泊人工增殖放流品种的选择与放流技术进行比较系统地探讨和研究,以期为大中型湖泊人工增殖放流提供借鉴。

关键词:湖泊;鱼类;放流;技术。

1. 前言湖泊在其自然演替和发展过程中,由于受到人类活动的较强干扰,其生态系统的结构与功能严重受损,造成水草逐渐消失、物种多样性下降、食物网结构简化、稳定性下降等,导致物质循环速率加快、系统对环境干扰的反应敏感。

具体表现为渔业资源严重衰退,主要经济鱼类种群数量大幅度减少,水生生物物种间平衡被打破,种群交替现象明显,平均营养级下降,渔获物组成低龄化、小型化、低值化现象日益加剧,捕捞生产效率和经济效益显著下降。

各类水生野生动物栖息环境遭到破坏,部分土著品种濒危程度不断加重。

为恢复天然水域渔业资源种群数量,保证渔业生产的可持续发展,维护生物多样性,制约有害生物暴发,保持生态平衡,近年来,我国各大中型湖泊纷纷开展了人工增殖渔业资源活动,取得了可观的经济和生态效益。

渔业资源增殖放流是在对野生鱼、虾、蟹、贝类等进行人工繁殖、养殖或捕捞天然苗种在人工条件下培育后,释放到渔业资源出现衰退的天然水域中,使其自然种群得以恢复。

由于我国内陆水域大规模人工放流起步较晚,相关的基础理论研究还很欠缺,尤其在人工放流的品种选择上缺乏比较系统的科学指导,甚至有些湖泊的人工放流工作带有一定的盲目性,严重影响了人工放流应该带来的经济、社会和生态效益,有的还给湖泊的生态环境造成了危害。

本文就湖泊人工放流的品种选择和放流技术作简要概述。

2.品种选择:2.1 品种选择的依据:2.1.1 生态优先原则:湖泊是一个完整的、相对独立的生态系统,其中的组成成分、生物种群结构的繁简、食物链的长短、食物网的复杂性程度以及能量转化、物质循环的途径等均有相对稳定的结构,人工放流只是针对性地对这一系统进行完善,而不是改变这一系统,一个水域的生态是经过了多少年的演变而成的,如果放流品种选择不当或搭配不当,就有可能出现生物入侵或生态失衡,给当地土著生态造成难以估量的破坏。

因此,在选择人工放流品种时,必须要首先保证生态安全性,人工放流的品种和数量不得超过系统所能承受的生态阀值,严格控制人工放流的品种和数量,使放流活动能够促进湖泊生态系统的良性趋向,获得比较理想的生态效果。

2.1.2 经济回报原则:我国多数天然湖泊的生态系统中的生物多样性结构本身,就具有较强的污染自净能力和较高的渔业发展潜力,合理调整其渔业组成结构,适量增殖放流部分短缺的经济鱼类,培育平衡、高效的湖泊渔业生态系统,通过向水生态系统输入更多的物质与能量,使水生态系统能够以更高的效率产出生物产品,达到渔业效益与环境效益的协调发展。

因此,在选择放流品种时,应充分考虑该品种在不影响湖泊生态平衡的前提下,可能带来的经济效益,选择具有经济价值较高,定居性,生长周期短、生长快、利用率高,食物链短、滤食性等特征的放流品种,以满足国民经济和人民生活的需要。

2.1.3 自然增殖原则:自然增殖包含两方面含义,一是生长增值,二是繁殖增殖,生长增值就是在天然水域条件下,在没有向水体输入外源饵料的情况下,利用天然水体中原有的饵料资源,自然生长。

因此,在选择品种时,应充分考虑到该品种的食性与天然水体中的剩余饵料资源是否一致。

繁殖增殖就是选择的放流品种在天然水体中,能够自行生长、发育达到性成熟,最终自然繁殖,形成一定的鱼类种群,这类品种应是定居性鱼类,如鲤、鲫鱼等。

2.1.4 质量优良原则:放流品种的质量评价包括:2.1.4.1 品质评价,农业部就人工放流品种的品质问题已作出明确规定:放流品种原则上要以本地原种和其子一代(用野生亲本繁殖的第一代后代)苗种为主,不得向天然水域中投放杂交种、转基因种及种质不纯等不符合生态安全要求的品种;增殖放流高食物链级的渔业品种能维护渔业水域的生态平衡,并能在很大程度上改善渔业水域生物资源的品种结构。

外来物种增殖放流必须经过严格的科学论证,必须通过省级以上渔业行政主管部门组织的生态安全评估方可进行,所有的放流苗种都必须来自于由省级以上渔业行政主管部门批准的水生野生动物驯养繁殖基地、原种、良种场和增殖站提供。

对放流水产苗种生产过程进行全程跟踪,要求生产场家提供水产苗种生产日志、亲本状况、苗种生产方式、苗种检疫证明等;2.1.4.2 增殖评价,放流的品种必须在新的水体中得到自然增殖,一方面放流品种个体能够通过利用天然生物饵料,迅速生长,在较短时间内达到捕捞规格,发挥经济效益;一方面有部分形成自然繁殖群体,达到自然形成种群的效果。

2.1.4.3 食性评价,饵料的丰歉是取决放流后鱼种栖息生长繁殖的重要因素,在了解湖泊饵料资源组成的基础上,确定放流品种,以保证放流品种的食性与之相适应。

2.1.4.4 适应性评价:鱼类的生态适应性是鱼类在生存竞争中为适合环境而形成的特定性状的一种表现。

选择的放流品种必须在较短时间内适应天然水体的生境。

2.1.4.5规格评价:放流苗种的个体大小对放流效果影响很大。

放流苗种太小,抵抗风浪等自然环境影响的能力差,活动力弱,易被捕食,因而存活率低,直接影响到放流效果。

放流苗种过大,则需要增加更多的经济投入。

因此,应根据湖泊的水文特征灵活掌握。

如太湖常年风平浪静,水位保持相对稳定,放流小规格水产苗种,对成活率影响较小;而洪泽湖水位落差较大,水面开阔,风浪较大,则要求放流较大规格的水产苗种,才能有效提高苗种成活率。

2.1.5数量控制原则:针对不同湖泊的水域状况,确定不同的放养数量,其主要衡量指标包括水生态系统的饱和度和水域中饵料资源的组成;放流数量的控制应根据不同情况区别对待,一是水生态系统处于饱和状态,各营养级饵料资源都能得到充分利用,经济价值低的野杂鱼数量控制在最低水平,则不需要人工放流;二是水域中饵料资源组成中的某个类群不足,不能满足原定居鱼类的饵料需要,这就需要引入饵料生物,如适量放流饵料鱼类;三是水域中饵料基础正常,但没有得到充分利用,这就需要综合分析,或者人工放流原有鱼类源,或者引入能够利用该水域剩余饵料的鱼类;四是水域中的饵料资源完全缺乏经济价值的鱼类加以利用,这就需要引入新的品种,以建立新的鱼类区系,引进数量应根据水体中饵料的实际蕴存量确定。

如现有的技术条件还不能保证以上指标具体量化时,通常的做法是:运用数学模型来确定人工放流的数量,即在可以基本满足湖泊历史上种群最大产量为限量的原则下,根据饵料生物的数量在特定水域建立合理放流模型,运用模型确定合理的放流数量。

2.2放流品种的选择:2.2.1滤食性鱼类的选择:根据生物操纵的核心理论,对湖泊污染和富营养化的治理应采取以生物治理为主的综合措施,可取得显著效果。

目前,在我国大多数湖泊处于富营养化的化程度,放流滤食性鱼类,不仅能有效改良水质,而且可以提高水体鱼产量。

由于青、草、鲢、鳙四大家鱼属洄游性鱼类,靠湖泊自身自然状况很难得到增殖,可根据水体浮游生物组成情况,选择不同规格的鲢、鳙鱼,按照一定比例进行放流。

2.2.2草食性鱼类的选择:代表品种有草鱼、团头鲂等,这类鱼主要以草食性为主,在拥有大量水生植物的“草型“湖泊中放流,可以起到输出水体有机物的效果。

2.2.3杂食性鱼类的选择:主要有鲤、鲫鱼等品种,放流这些品种可有效利用湖区水体中有机碎屑和底栖生物如螺、贝类等。

2.2.4肉食性鱼类品种的选择:代表品种有青鱼、鳜鱼等,这些品种或以底栖动物或以野杂鱼为生,可根据天然水体中饵料资源数量确定放流种类和数量。

2.2.5地方土著鱼类品种的选择:不同湖泊都有其独特的土著品种类群,如太湖“三白”、花骨鱼,洪泽湖“鮠秧”,澄湖的细鳞斜颌鯝等,这些优良品种在天然水体中种群数量呈明显衰退趋势,必须根据资源量情况,进行补充放流。

2.2.6虾、蟹、贝类品种的选择:中华绒鳌蟹、青虾、河蚬、河蚌等也常作为湖泊放流的品种,应根据资源增殖的实际需要选择放流品种和数量。

3.放流前的准备3.1水文资料的掌握:湖泊水域环境中影响鱼类生长、发育、行为、生殖、分布的环境因子有很多,湖泊的自然地理概况如:湖泊的地理位置、湖泊面积水深和蓄水量、水位常年变化状况、气候条件、水系水质以及湖泊的底质构成等,都会给鱼类的栖息、生长、繁殖造成很大影响,因此,在确定人工放流时,必须全面地掌握水文资料,深入分析水文变化给放流品种可能带来的影响,尽早采取对应措施,保证放流效果。

3.2生物资源的调查:湖泊作为一个相对独立的生境,生存于该生境内的各种生物种群——生物资源是其中的重要组成部分,生物资源的组成和数量是判断湖泊生态容量的重要依据。

这些资源包括:水生植物、浮游生物、底栖动物、鱼类等,在开展湖泊人工放流工作前,必须进行现时的湖泊生物资源的调查,准确掌握湖泊生物资源量,以此基础确定放流的品种与数量。

3.3生态容量的评估:鱼类的生存与繁殖,要依赖天然水体中综合环境全部因子的存在,只要其中一种因子的量或质不足或过多,超过了鱼类的耐性限度,则该鱼类品种不能存在,因此,在评估水体生境的生态容量时,应充分考虑到其中的每一个因子可能带来的生态作用,只有认真研究生物资源与栖息环境之间的相互作用,建立起完整的生态系统营养动态生态模型,才能准确运用该模型确定湖泊的生态容量。

3.4社会环境的考察:人工放流是一项系统的社会工程,它涉及到社会经济领域的方方面面,其中,社会环境也是决定人工放流成败的不可或缺的重要因素,必须全面理解和掌握湖泊周边的社会环境状况,尤其是捕捞渔民的情况,如经济状况、人员结构、文化层次、收入状况、组织情况、生活习惯等,将这些情况有机结合在放流计划的制定,可以有效提高放流的主动性,扩大放流效果。

4.放流技术4.1 时间掌握:放流时间一般采取三个时间段,一是水体温度保持在5℃-10℃,即冬末春初,这种温度条件下有助于提高放流品种的存活率,也是苗种放流的最佳时间;二是水产苗种的可来源时间,如夏花鱼种、蟹苗种及一些特种水产苗种的产出时间都是相对固定的,也只能在这一时间段进行放流;三是封湖禁渔的时间,目前,绝大多数大中型湖泊都建立了封湖禁渔制度,取这一时间段放流可有效杜绝偷捕、误捕现象发生,有助于放流品种的适应、栖息和生长。

因此,最佳放流时间应尽可能将这三个或其中两个时间段进行有机结合。