贵州岩溶的分布

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:2

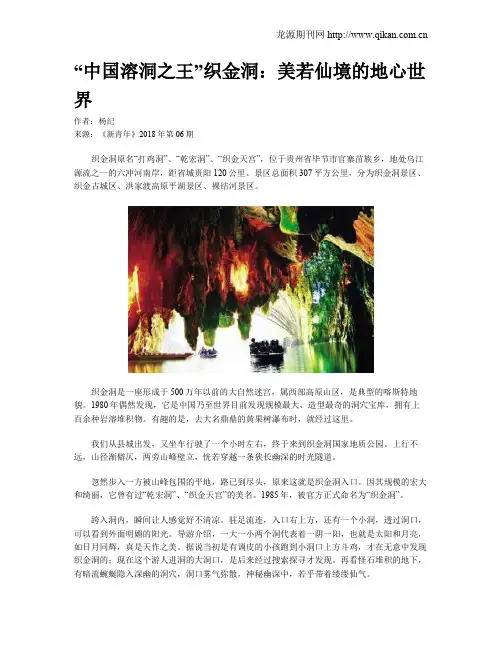

“中国溶洞之王”织金洞:美若仙境的地心世界作者:杨纪来源:《新青年》2018年第06期织金洞原名“打鸡洞”、“乾宏洞”、“织金天宫”,位于贵州省毕节市官寨苗族乡,地处乌江源流之一的六冲河南岸,距省城贵阳120公里。

景区总面积307平方公里,分为织金洞景区、织金古城区、洪家渡高原平湖景区、裸结河景区。

织金洞是一座形成于500万年以前的大自然迷宫,属西部高原山区,是典型的喀斯特地貌。

1980年偶然发现,它是中国乃至世界目前发现规模最大、造型最奇的洞穴宝库,拥有上百余种岩溶堆积物。

有趣的是,去大名鼎鼎的黄果树瀑布时,就经过这里。

我们从县城出发,又坐车行驶了一个小时左右,终于来到织金洞国家地质公园。

上行不远,山径渐僻仄,两旁山峰壁立,恍若穿越一条狭长幽深的时光隧道。

忽然步入一方被山峰包围的平地,路已到尽头,原来这就是织金洞入口。

因其规模的宏大和绮丽,它曾有过“乾宏洞”、“织金天宫”的美名。

1985年,被官方正式命名为“织金洞”。

跨入洞内,瞬间让人感觉好不清凉。

驻足流连,入口右上方,还有一个小洞,透过洞口,可以看到外面明媚的阳光。

导游介绍,一大一小两个洞代表着一阴一阳,也就是太阳和月亮,如日月同辉,真是天作之美。

据说当初是有调皮的小孩跑到小洞口上方斗鸡,才在无意中发现织金洞的;现在这个游人进洞的大洞口,是后来经过搜索探寻才发现。

再看怪石堆积的地下,有暗流蜿蜒隐入深幽的洞穴,洞口雾气弥散,神秘幽深中,若乎带着缕缕仙气。

我们首先进入的是双狮迎客厅,只见一个巨大和一个略小些的钟乳石,酷似一大一小两头雄狮,面朝洞口,细看大狮,怀中抱一小狮,身上还趴一小狮,似两头小狮子在和母亲嬉戏,活灵活现,憨态可掬,细数起来,应该是“四狮迎宾”。

越往里走,洞越高大,一个个巨大的钟乳石,在灯光的照射下,有的晶莹剔透,有的红如火焰,有的黄如美玉,有的蓝如宝石,色彩斑斓,尤其是钟乳石形态各异,活灵活现。

水塘边的这一岩溶堆积物酷似蹲着的大玉蟾,传说是居住在寒宫中的神蟾,专程赶到这里为人引路。

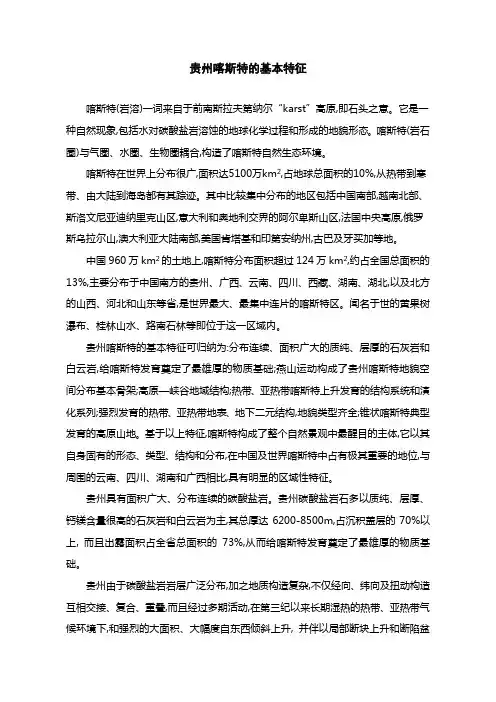

贵州喀斯特的基本特征喀斯特(岩溶)一词来自于前南斯拉夫第纳尔“karst”高原,即石头之意。

它是一种自然现象,包括水对碳酸盐岩溶蚀的地球化学过程和形成的地貌形态。

喀斯特(岩石圈)与气圈、水圈、生物圈耦合,构造了喀斯特自然生态环境。

喀斯特在世界上分布很广,面积达5100万km2,占地球总面积的10%,从热带到寒带、由大陆到海岛都有其踪迹。

其中比较集中分布的地区包括中国南部,越南北部、斯洛文尼亚迪纳里克山区,意大利和奥地利交界的阿尔卑斯山区,法国中央高原,俄罗斯乌拉尔山,澳大利亚大陆南部,美国肯塔基和印第安纳州,古巴及牙买加等地。

中国960万km2的土地上,喀斯特分布面积超过124万km2,约占全国总面积的13%,主要分布于中国南方的贵州、广西、云南、四川、西藏、湖南、湖北,以及北方的山西、河北和山东等省,是世界最大、最集中连片的喀斯特区。

闻名于世的黄果树瀑布、桂林山水、路南石林等即位于这一区域内。

贵州喀斯特的基本特征可归纳为:分布连续、面积广大的质纯、层厚的石灰岩和白云岩,给喀斯特发育奠定了最雄厚的物质基础;燕山运动构成了贵州喀斯特地貌空间分布基本骨架;高原—峡谷地域结构;热带、亚热带喀斯特上升发育的结构系统和演化系列;强烈发育的热带、亚热带地表、地下二元结构,地貌类型齐全;锥状喀斯特典型发育的高原山地。

基于以上特征,喀斯特构成了整个自然景观中最醒目的主体,它以其自身固有的形态、类型、结构和分布,在中国及世界喀斯特中占有极其重要的地位,与周围的云南、四川、湖南和广西相比,具有明显的区域性特征。

贵州具有面积广大、分布连续的碳酸盐岩。

贵州碳酸盐岩石多以质纯、层厚、钙镁含量很高的石灰岩和白云岩为主,其总厚达6200-8500m,占沉积盖层的70%以上, 而且出露面积占全省总面积的73%,从而给喀斯特发育奠定了最雄厚的物质基础。

贵州由于碳酸盐岩岩层广泛分布,加之地质构造复杂,不仅经向、纬向及扭动构造互相交接、复合、重叠,而且经过多期活动,在第三纪以来长期湿热的热带、亚热带气候环境下,和强烈的大面积、大幅度自东西倾斜上升, 并伴以局部断块上升和断陷盆地的相对下降的新构造运动控制下,地形切害强烈,地势起伏大,喀斯特发育复杂,区域分异明显,地貌类型多样,水动力条件的区域变化显著。

贵州简介贵州素有“公园省”“天然氧吧”之美称,地处祖国西南,位于云贵高原的东部。

常被冠以“七山两水一分田”、“地无三尺平,三无三日晴”、“人无三分银”的描述。

但贵州省却以极其丰富的旅游资源,占据着国内旅游市场一块不可忽视的份量!贵州省根据自身的区位与资源优势,把旅游业确定作为带动全局可持续发展的支柱产业。

贵州旅游业的发展要实施超常规、飞跃式的发展战略。

树立旅游形象的根本依据是当地旅游资源最突出的特色.目前政府正准备把贵州改造为“公园省”.贵州的岩溶地貌,孑遗生物跟生活在这片神密土地上的多姿多彩的少数民族以及与众不同汉族共同构成的“山地生态”独具特色,这就是贵州旅游资源的灵魂.在此基础上可以用“神奇贵州”、“神奇的贵州山地生态”来表述贵州的旅游形象.贵州省标志性旅游景观;黄果树大瀑布爵士闻名,它高77.8米、宽101.0米,是我国最大的瀑布,也是世界著名大瀑布之一。

早在三百多年前,我国著名的旅行家徐霞客就描述其"水由溪上石,如烟雾腾空,势其雄厉,所谓珠帘钩不卷,匹练挂遥峰,具不足拟其状也。

"奔腾的河水自70多米高的悬崖绝壁上飞流直泻犀牛潭,发出震天巨响,如千人击鼓,万马奔腾,声似雷鸣,远震数里之外,使游人惊心动魄,大水时,流量达每秒1500立方米,银浪滔天,卷起千堆雪,奔腾浩荡,势不可挡,其壮观自不待说。

瀑布激起的水珠,飞溅一百多米高,如云漫雾绕,洒落在上面的黄果树街市,即使晴天,也要撑伞而行,故有"银雨洒金街"的称誉。

水帘洞位于大瀑布四十米至四十七米的高度上,全长一百三十四米,有六个洞窗、五个洞厅、三股洞泉和六个通道。

穿越水帘洞,还有一个绝妙奇景,从各个洞窗中观赏到犀牛潭上的彩虹,这里的彩虹不仅是七彩俱全的双道而且是动态的。

前人说:"天空之虹以苍天作衬,犀牛潭之虹以雪白之瀑布衬之",故题"雪映川霞"。

天河潭景区位于贵阳市花溪区境内,距离贵阳市区24公里,距离花溪13公里,距离贵阳国际机场10公里,距离贵阳机场6公里,交通十分便利。

贵阳地区基本地质环境和主要岩土工程问题综述袁志英,郝江南(贵阳岩土工程勘察有限公司,贵州贵阳550003)大岩溶构造盆地,广泛分布着三迭系和二迭系碳酸盐类岩石,出露和分布面积达60%以上,局部地段有碎屑岩分布。

第四系土层多为残坡积成因的红粘土,冲洪积成因的亚粘土、粘土、碎石类土和泥砾零星分布于洼地、河谷阶地及缓坡地带。

第四系土层厚度变化较大,一般为数米至10余米〔3〕。

目前,贵阳地区建筑物向“重、高、深”方向发展,第四系土层很难满足上部荷载要求,一些新区的开发建设除需对上覆第四系土层进行研究,还涉及到下伏岩石和基坑边坡的稳定问题,故对第四系土层、下伏岩石的研究具有强烈的现实性和适用性,已经成为业内人士共同关心的课题。

贵阳地区以沉积岩为主要岩石类型。

地质历史上频繁的海侵、海退导致种类繁多的岩石类型产生,这从岩石的物质成分、结构类型及厚度上均可反映出来。

一般情况下,海侵时多为深海相沉积形成碳酸盐类岩系;海退时多为浅海相沉积和海陆交替相沉积形成碎屑岩类岩系。

贵阳地区自中生代燕山运动后,构造运动强烈,古生界地层普遍遭到皱褶和发生断裂,后再经喜山运动,老的构造形迹被复活和强化,形成今日的地形、地貌以及构造十分复杂的地质景观。

主要褶皱为近南北向的贵阳一中曹司船型向斜,断层基本上是以北北东、北东、北东东向为主。

以水口寺一图云关逆掩断层、照壁山张性正断层为主要代表,并伴随次一级构造形迹。

地貌以岩溶洼地和岩溶丘陵为主。

受构造影响,地貌呈现背斜呈山、向斜成谷且规模不等的构造山体。

贵阳市中心区,较主要地层岩性分布及工程地质特点由于贵阳地区地质构造复杂,岩土单元繁多,导致岩土工程地质条件和岩土工程地质问题具有复杂性和多变性。

现将贵阳中心地区主要岩土构成情况、分布范围以及与之相应的工程地质特点和主要的岩土工程地质问题分述如下:侏罗系(J):为陆相沉积,主要岩性多为砂岩夹泥、页岩。

主要呈带状分布于黔灵湖、二桥、小河地区。

表层风化严重。

1. 世界岩溶的分布,主要分布在地中海沿岸、东欧、中东、东南亚、美国东南部、加勒比海地区等,岩溶分布区多为资源丰富,人口稠密的地区。

2. 我国岩溶分布广泛,类型众多,比较集中的分布在以下几个地区:一、华南地区,包括广西、广东和台湾,均为我国典型的热带岩溶地区,广西岩溶分布面积大,碳酸盐类岩石的分布面积占全省面积的41%左右,以泥盆(D)、石炭(C)、二迭系岩层(P)岩溶发育最强,岩性多为厚层石灰岩和白云岩。

因此,岩溶地貌可分为四种类型:峰丛---峰林---孤峰---残丘。

广东岩溶主要分布在西北部北江、连江和西江流域,面积小,多呈零星分布。

台湾岩溶主要分布在南部,面积很小。

二、西南地区。

包括贵州的中部和南部以及云南的东部。

贵州碳酸盐类岩石的分布面积占全省的80%左右,厚度占地层部厚度的50-70%,以石炭系和二迭系岩层岩溶发育最强。

云南东部碳酸盐岩石面积约占总面积的50%,其厚度占地层部厚度的63%,以中上石炭系、下二迭系和中三迭系岩层岩溶最为发育。

贵州在构造上以线形褶皱为主,可溶岩与非右溶岩常成五层,在地表呈带状交替出露,故岩溶多作与构造纹一致的带状分布,非可溶岩构成隔水层,有利于岩溶区的水为建设。

贵州黔西高原的水城、威宁一带,主要发育一些小洼地、漏斗、落水洞和低矮峰林地貌,贵州南部为向广西盆地倾斜的斜坡地带,地下水以垂向运动为主,峰林最发育,还伴有峰丛、洼地地貌,如兴义一带。

贵州中南部六枝一带有覆盖石林,高达10m以上,已被第四系沉积物掩盖。

三、中部地区,包括长江中下游各省及浙江,其中尤以贵州北部、湖北西部、湖南西部和四川东部碳酸盐类岩石分布较广,从震旦系到三迭系的碳酸盐类岩层均有出露。

贵州北部主要为北北东----南南西的平等褶皱,岩溶分布亦作北北东---南南西的平行条带。

由于灰岩与页岩相间分布,一般页岩或垅状丘陵,灰岩成槽形谷地,故在地形上,丘陵与槽谷相间分布,如遵义一带。

四、华北地区。

主要分布在北京的西山地区,山东中南部,山西与河北的太行山、太岳山、吕梁山和燕山一带,该区碳酸盐类岩石以寒武奥陶系为主。

贵州气候特点主要的特征贵州气候特点主要的特征贵州省,简称“黔”或“贵”,地处中国西南腹地,与重庆、四川、湖南、云南、广西接壤,是西南交通枢纽。

下面是店铺给大家整理的贵州气候特点,希望能帮到大家!贵州的气候特点(1)全省大部分地区气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明。

高原气候或温热气候只限于海拔较高或低洼河谷的少数地区。

境内包括省之中部、北部和西南部在内的占全省大部分地区,年平均气温在14~16℃之间,而其余少数地区计有省之南部边缘的河谷低洼地带和省之北部赤水河谷地带,为18~19℃,省之东部河谷低洼地带为16~18℃,海拔较高的省之西北部为10~14℃。

各地月平均气温的最高值出现在7月份,最低值出现在1月份。

就全省大部分地区而言,7月平均气温为22~25℃,1月平均气温为4~6℃,全年极端最高气温在34.0~36.0℃之间,极端最低气温在-6.0~-9.0℃之间,但其出现天数均很少,或仅在多年之中偶尔出现。

全省大部分地区的气候四季分明,中心部位的贵阳市在四季划分上具有代表性,四季以冬季最长,约105天,春季次之,约102天,夏季较短,约82天,秋季最短,约76天。

(2)常年雨量充沛,时空分布不均。

全省各地多年平均年降水量大部分地区在1100~1300mm之间,最多值接近1600mm,最少值约为850mm。

年降水量的地区分布趋势是南部多于北部,东部多于西部。

全省有三个多雨区和三个少雨区。

三个多雨区分别位于省之西南部、东南部和东北部,其中西南部多雨区的范围最大。

该区的晴隆县,年降水量达1588mm,是全省最多雨量中心。

三个少雨区分别在威宁、赫章和毕节一带,大娄山西北部的道真、正安和桐梓一带,舞阳河流域的施秉、镇远一带。

各少雨区的.年降水量在850~1100mm之间。

因此,对全省绝大部分地区而言,多数年份的雨量是充沛的。

从降水的季节分布看,一年中的大多数雨量集中在夏季,但夏半年降水量的年际变率大,常有干旱发生。

贵州省岩溶塌陷的成因及防治对策杨胜权(贵州省水土保持监测站,550002,贵阳)摘要 贵州省近年来开发建设等各种人类活动日益增强,对喀斯特地区岩溶环境的开发力度加大,局部诱发了地质塌陷问题。

为探讨贵州省的岩溶塌陷情况,通过大量实例分析论述贵州省岩溶塌陷的形成原因,阐述岩溶塌陷所引起的危害,总结3种环境治理措施,提出排气管法并进行讨论。

这对进一步认识贵州省岩溶塌陷特征及防治途径具有参考价值。

关键词 岩溶塌陷;实例;成因;防治对策;贵州省收稿日期:2007-07-25 修回日期:2007-10-08作者简介:杨胜权(1981)),男,学士,助理工程师。

主要研究方向:水土流失动态监测技术。

E -mail:mujoy@Formation causes of Karst collapse and its preventingmeasures in Guizhou ProvinceYang Shengquan(Supervi sion of Water and Soil Conservation Workstation of Guizhou Province,550002,Gui yang,Chi na)Abstract Guizhou Province is a re gion with Karst landform development.In recent years,with an increasing number of developments and construction and other human activities,the Karst region has been expanded ser-iously,which leads to a regional Karst collapse.In order to discuss the proble m of Karst collapse in Guizhou,based on lots of case analysis,this paper studies the genesis of Karst collapse in Guizhou and the harm caused by Karst collapse.There are three environmental treatment measures sum med up.This paper also discusses the method of exhaust pipe to treat the new karst collapse.All above mentioned is significant to study the Karst collapse in Guizhou Province.Key words Karst collapse;exa mples;cause of formation;preventing measures;Guizhou Province 岩溶塌陷是指可溶岩洞、隙上方的岩、土体在自然或人为因素作用下发生变形破坏,并在地面形成塌陷坑的一种岩溶动力作用与现象[1]。

航拍中国第三季贵州知识点贵州,位于中国西南部。

山地和丘陵,占据全省90%以上的面积,是中国唯一没有平原支撑的省份。

地跨长江和珠江两大水系,数千条河流塑造着中国岩溶地貌的分布最丰富的地区之一。

1. 梵净山——地质作用14亿年前,这里还是一片汪洋大海。

一次地壳运动之后,一座孤岛被抬升到海面之上,那座孤岛就是梵净山的前身。

此后的漫长岁月里,沧海退去,高原隆起,而海上孤岛也挺立为高原上峻拔的山峰。

季风挟来远方海洋的充沛水汽,在山巅幻化出海的样子,一年中的200多天,这里都被云雾笼罩。

梵净山的岩体主要由坚硬的变质岩构成,这种岩石不像石灰岩易溶于水,风雨无法侵蚀太多。

于是亿万年里,梵净山一直保持着自己孤傲的面貌。

问题:根据文案中关键词,推断梵净山的形成过程。

答:梵净山所在地曾是海洋环境,由于外力沉积、固结成岩作用形成沉积岩;根据文案,其山体为变质岩,所以沉积岩先经变质作用形成变质岩;然后经内力作用,地壳抬升形成原始山体;抬升到地表后,经受外力长期风化和侵蚀形成现在所见的山体。

2. 喀斯特地貌贵州近7成土地是以石灰岩为主的岩溶地貌,当水流向贵州大地与石灰岩相遇,它不断改变着大地的模样。

它们是石头山,也是流水的杰作。

亿万年来,流水沿着岩缝慢慢雕刻,在石灰岩覆盖的平坦土地上创造出这幅景象。

在流水的复杂作用之下,可溶性岩石被持续改造。

从地表到地下,逐渐出现了一片形态丰富的岩溶地貌。

问题1:根据景观形态,辨识以下喀斯特地貌,并简单按成因和位置分类。

峰林——喀斯特溶蚀、地上喀斯特孤峰——喀斯特溶蚀、地上喀斯特【补充资料】峰林、孤峰等地上喀斯特地貌形成顺序溶洞——喀斯特溶蚀、地下喀斯特钻入这个小小的洞口,就算是进入了地下河的工作室。

河流辗转冲撞,在此掏出几十个高大的洞厅。

一些更细致的雕琢,则交给了水滴。

石笋——喀斯特沉积、地下喀斯特这根石笋对应着洞顶水滴下落的位置,在过去的15万年当中,这些水滴从未改变它们的目标,直到石笋拔地而起,长出17米高度。

贵州地质环境概况贵州省简称贵或黔,地处祖国西南腹地,属云贵高原的一部分,或称贵州高原,从云贵高原向东南往湖南、广西的丘陵平原及向北往四川丘陵盆地过渡的斜坡地带。

东经:103。

36,—109。

35,北纬:24。

37,—29。

13,。

面积17.6万km2。

一、贵州地势基本轮廓由纬向三级阶梯与经向两面斜坡构成,处于我国青藏高原第一梯级到东部第三梯级丘陵平原过渡的第二梯级云贵高原的斜坡地带。

地势由西向东逐渐降低,纬向形成三个阶梯,同时又处于我国长江水系与珠江水系的分水岭地区,中部高,东、南、北低。

经向形成两面斜坡,因而又成为高耸于四川盆地与湖南、广西丘陵间的高原山地。

贵州地势可分三个梯级(台面),海拔高程分别是,第一梯级(台面)在2900-2200m,由西部威宁、赫章、水城一带的高原组成;第二梯级(台面)海拔降到1500-1000m由贵州中部山原(黔北、黔南)丘原(黔中)组成;第三梯级(台面)海拔继续降到800-500m、由江口-镇远以东的低山丘陵组成。

西部第一梯级(台面)地势最高,为云南高原的延续部分,是贵州最典型的高原地貌,高原面大部保存较好,高原的边缘切割强烈,形成高中山。

中部第二梯级是典型的山原和丘原分布区,其范围在遵义市以南、惠水以北、黔西以东、镇远以西的广大地区,南、北两大斜坡区则是山区分布区。

东部第三梯级(台面)指松桃、铜仁、锦屏等地,是典型的低山丘陵与湖南丘陵区连成一片。

贵州地势起伏较大。

最高点威宁韭菜坪海拔2900m,最低点都柳江出省处海拔137m,高差距2763m。

但全省地势起伏状况各地有所不同,一般是大梯级和高原的中心部位、地形起伏小,河流切割浅,相对高度小,如处于第一梯级(台面)面的安顺、平坝、贵阳、遵义、湄潭、瓮安、麻江等地,以及处于第三梯级(台面)面的铜仁、玉屏、锦屏等到地,相对高度多在200m以下;但在梯级面的转变地带,高原边缘以及各大河流中、下游地区则地形起伏大,河流切割深,相对高差大,如地处高原北部的习水、桐梓、道真、沿河和高原南部的边缘的安龙、册亨、望谟、罗甸、荔波等地相对高差常达500-700m以上。

贵阳地区基本地质环境和主要岩土工程问题综述袁志英,郝江南(贵阳岩土工程勘察有限公司,贵州贵阳550003)大岩溶构造盆地,广泛分布着三迭系和二迭系碳酸盐类岩石,出露和分布面积达60%以上,局部地段有碎屑岩分布。

第四系土层多为残坡积成因的红粘土,冲洪积成因的亚粘土、粘土、碎石类土和泥砾零星分布于洼地、河谷阶地及缓坡地带。

第四系土层厚度变化较大,一般为数米至10余米〔3〕。

目前,贵阳地区建筑物向“重、高、深”方向发展,第四系土层很难满足上部荷载要求,一些新区的开发建设除需对上覆第四系土层进行研究,还涉及到下伏岩石和基坑边坡的稳定问题,故对第四系土层、下伏岩石的研究具有强烈的现实性和适用性,已经成为业内人士共同关心的课题。

贵阳地区以沉积岩为主要岩石类型。

地质历史上频繁的海侵、海退导致种类繁多的岩石类型产生,这从岩石的物质成分、结构类型及厚度上均可反映出来。

一般情况下,海侵时多为深海相沉积形成碳酸盐类岩系;海退时多为浅海相沉积和海陆交替相沉积形成碎屑岩类岩系。

贵阳地区自中生代燕山运动后,构造运动强烈,古生界地层普遍遭到皱褶和发生断裂,后再经喜山运动,老的构造形迹被复活和强化,形成今日的地形、地貌以及构造十分复杂的地质景观。

主要褶皱为近南北向的贵阳一中曹司船型向斜,断层基本上是以北北东、北东、北东东向为主。

以水口寺一图云关逆掩断层、照壁山张性正断层为主要代表,并伴随次一级构造形迹。

地貌以岩溶洼地和岩溶丘陵为主。

受构造影响,地貌呈现背斜呈山、向斜成谷且规模不等的构造山体。

贵阳市中心区,较主要地层岩性分布及工程地质特点由于贵阳地区地质构造复杂,岩土单元繁多,导致岩土工程地质条件和岩土工程地质问题具有复杂性和多变性。

现将贵阳中心地区主要岩土构成情况、分布范围以及与之相应的工程地质特点和主要的岩土工程地质问题分述如下:侏罗系(J):为陆相沉积,主要岩性多为砂岩夹泥、页岩。

主要呈带状分布于黔灵湖、二桥、小河地区。

表层风化严重。

岩溶石漠化治理问题研究————以贵州省为例王明章(贵州省地质调查院,贵州 贵阳 550004)[摘要] 石漠化的形成与地质背景密切相关,石漠化的治理也必须在查明石漠化区地质背景的基础上,针对岩性、地球化学背景、水资源特征以及石漠化程度,并结合当地经济发展合理地制定和实施防治工程,采能达到良好的效果。

本文以贵州省为例,分析了石漠化现状、近10年来的治理效果,指出了治理工作中存在的问题,从地学的角度提出了岩溶石漠化防治的建议。

[关键词] 岩溶 石漠化 治理问题 研究1.石漠化分布特征 1.1地域分布特征贵州省岩溶区面积12.96万km 2, 石漠化面积3.25万km 2,占贵州省岩溶区总面积的25.08%。

其中重度石漠化面积为5249.58 km 2,中度石漠化面积11895.93 km 2,轻度石漠化分布面积15331.22 km 2。

石漠化区在地域上的分布以贵州省西部为主,珠江水系的洪水河流域和长江水系乌江流域上游三岔河及六冲河河谷斜坡地带,其平面分布见图1。

石漠化分布面积列前十位的县见表1,其石漠化面积之和为11941.30 km 2,占贵州省石漠化面积的36.77%,多为贵州省贫困县。

表1 石漠化面积前十位县统计表1.2在碳酸盐岩中的分布特征贵州省的石漠化均分布在碳酸盐地层中,并且在各类型碳酸盐岩中的分布比例不尽相同,纯灰岩中的石漠化面积最多,为12569.15km2,占贵州省石漠化的39%;其次是石灰岩岩夹碎屑岩,为8582.63km2,占26%;其他岩类分布相对较少(表2)。

表2 贵州省各碳酸盐岩类型中的石漠化面积一览表(单位:km2)从上表中也可以看出,轻度石漠化的所占比重最大,其次是中度石漠化的比重,重度石漠化的比重最小。

在重度石漠化中,石灰岩分布区占重度石漠化总数的67.34%,碳酸盐岩夹碎屑岩的重度石漠化占为12%,白云岩的重度石漠化为10%,碳酸盐岩与碎屑岩互层和碎屑岩夹碳酸盐岩中的重度石漠化最少,分别占8%和7%。

第39卷第6期2020年12月中国岩溶Vol.39No.6Dec.2020CARSOLOGICASINICA酉水流域贵州段红色岩溶特征及成因姜伏伟1,董颖2,陈友智1,于宁1,曹晓娟2(1.贵州理工学院,贵阳550003;2.中国地质环境监测院,北京100083)摘要:在酉水流域贵州段及其周围存在一套特殊的以红色为主、白色为辅、外观形态凹凸有序的独特岩溶地貌。

文章将该类地貌命名为“红色岩溶”,并调查了研究区红色岩溶的分布范围、颜色特征、形态特征。

通过地表水体pH 、土壤pH 和CO 2溶度测试及岩石薄片鉴定,分析了红色岩溶塑形作用力及塑性环境。

进一步,总结分析了红色岩溶的成因条件及成因过程。

关键词:红色岩溶;酉水流域;凹凸有序;差异溶蚀中图分类号:P931.5文献标识码:A文章编号:1001-4810(2020)06-0937-08开放科学(资源服务)标识码(OSID ):0引言通过野外实地调查,在酉水流域贵州段及其周围发现了一套特殊的、以红色为主、白色为辅、外观形态凹凸有序的独特岩溶地貌。

有一些学者[1-3]称其为“红石林”,但曹晓娟等[4]明确了它与“红石林”的差异,并称其为“红色岩溶景观”,但未给出科学定义。

关于这套特殊的岩溶地貌,笔者将其命名为“红色岩溶”。

在红色岩溶相关研究方面,曹晓娟等[4]依据区域地质背景、成景地层结构、岩性组合等,讨论了红色岩溶地貌景观的形成条件、演化模式。

除此之外,鲜有其它方面的相关研究。

红色岩溶地貌在岩溶类型中具有独特的唯一性,丰富了岩溶资源多样性,具有较高的科学研究价值,其极具观赏性的形态特征,对促进武陵山国家级贫困区区域旅游产业发展具有巨大的开发潜力及产业经济价值。

本文针对酉水流域贵州段的红色岩溶开展成因研究,为后期该类地貌景观资源开发利用提供科学依据。

1红色岩溶分布区域1.1分布位置根据野外调查,酉水流域贵州段红色岩溶发育于奥陶系大湾组紫红色泥质灰岩,整体被土层覆盖,局部裸露,部分人为剥离表土出露。

贵州水城地区岩溶水文与工程地质问题研究

贵州水城地区是一个地质条件复杂的地区,岩溶水文和工程地质问题一直备受关注。

岩溶水文是指由于地质结构和气候条件所形成的地下水文。

岩溶地貌丰富多样,包括溶洞、地下河流等地下水体系,是贵州水城地区地表水和地下水的重要来源。

由于岩溶地质特点,贵州水城地区也面临着一系列的工程地质问题,如地下水涌现、地表塌陷、地质灾害等。

研究贵州水城地区的岩溶水文和工程地质问题具有重要的现实意义。

研究贵州水城地区的岩溶水文问题对于科学合理开发利用地下水资源具有重要意义。

贵州水城地区地下水资源丰富,但由于地质条件复杂,地下水的分布和流动规律并不明确。

通过研究岩溶水文,可以深入了解地下水的来源、补给和排泄机制,为地下水资源的科学

开发和合理利用提供理论依据。

通过对地下水流动路径和速度的研究,可以为地下水资源

的保护与管理提供科学依据,防止地下水资源的过度开发和污染。

研究贵州水城地区的工程地质问题对于地方经济建设和社会稳定具有重要意义。

岩溶

地质条件容易引发地下水涌现、地表塌陷和地质灾害等问题,给当地的交通建设、房屋建设、农田整理等带来严重影响。

深入研究工程地质问题,探索岩溶地区的地质灾害成因和

预测预警机制,对于有效防范和控制地质灾害、保障地方经济建设和社会稳定具有重要意义。

在研究贵州水城地区的岩溶水文和工程地质问题中,还可以借鉴国内外相关领域的先

进技术和经验,加强学科交叉研究,推动地下水文与工程地质领域的学科发展。

加强对地

方地质条件的深入调查和研究,不断完善地下水资源调查和开发利用技术标准,推动岩溶

地区的地下水资源可持续利用。

浅析贵州山区岩溶地基【摘要】贵州地貌区域分异明显,类型复杂多样,岩溶为贵州地区建筑地基基础工程中常遇到的工程地质问题。

本文简单介绍了几种常用地基处理方法,并讨论了这些方法的适用范围和特点,为贵州地区类似工程地基的处理提供参考。

关键词:岩溶,溶洞分析,地基处理,一、贵州地貌贵州地貌区域分异明显,类型复杂多样,有高原、山原、山地、丘陵、台地、盆地(坝子)和河流阶地。

贵州地貌深受地质构造控制,山脉高耸、切割强烈、岭谷高差明显,整个的大地貌以高原、山原、丘陵和山地为主。

山原是贵州分布面积较大的地貌类型之一,主要是由起伏的高原受河流侵蚀切割而成,有相当一部分是岩溶作用形成的岩溶山原。

贵州是岩溶极为发育的省份,岩溶地貌类型齐全,分布广泛,碳酸盐岩石出露面积占全省总面积的73%。

贵州几乎可见到岩溶区所有的地貌形态和类型。

二、贵州山区岩溶地基的特点贵州山区建筑地基,由于地质条件复杂,与平原地区相比,具有如下特点:1、溶洞、裂隙发育。

为贵州最常见的建筑地基问题之一,处于岩溶发育带的岩溶,岩溶洞隙数量较多,施工开挖中常遇到裂隙式串珠状溶洞,很难找到完整的基岩作为地基持力层。

这种情况下如果只考虑要达到基底完整基岩的要求,一味向下研究,势必会造成工期长、费用高、难度大,并且还不一定能达到目的的情况。

2、基岩起伏变化较大。

由于基岩起伏,上覆土层的厚度不同,常常使建筑物一部分基础置于坚硬的基岩上;另一部分基础置于土层上,使建筑物地基产生不均匀沉降。

3、石芽、孤石、溶沟、溶槽发育。

主要表现在地基的不均匀性和场地稳定性两个方面。

由于自然环境和地基土的生成条件影响,场地中可能存在大孤石或较深的溶槽。

不良地质现象形成年代有远有近,埋藏有深有浅,分布有疏有密,范围有大有小,没有规律可循,只有认真作好地质勘测,分析判断,精心处理,才能除掉建筑物的隐患。

在查明了不良地质现象之后,处理方案要谨慎选择,且要有建设(监理)单位,设计单位、施工单位大家共同重视、共同努力,方能得到圆满解决。

贵州岩溶的分布:

贵州碳酸盐类岩石分分布面积占全省80%左右,其厚度占地层总厚的50-70%。

以石炭系和二迭系岩层岩溶发育最强。

根据岩溶层组的岩性特点,出露面积,构造条件和岩溶发育程度,对岩溶发育强度进行分区,将全省划分为强烈发育,较强发育,中等发育及弱发育四个大区。

如下图所示。

(I)强烈发育区(I )

位于苗岭中段长江与珠江分水岭的南侧,三都、丹寨以西,安顺,镇宁以东地区,地处贵州高原向广西丘陵过渡的斜坡地带。

区内地貌以峰丛洼地,峰丛谷地和峰林谷地等组合形态为主,个体形态发育多样。

岩溶洼地密度约3-4个/KM2,且漏斗、落水洞、溶洞密布。

地下河总长度1670KM,发育密度约14.5KM/KM2,是全省地下河发育密度最大的地区,形成地下河系,荔波小七孔地下河系等属辖于此区。

⑵较强发育地区(II)

根据岩溶发育的差异性又可细分为三个亚区。

①兴义-关岭亚区(Ⅱ1)

位于贵州西南部,南盘江北岸至北盘江中下游地区。

区内岩溶组合形态的分布表现为:北盘江、南盘江河谷两岸为陡峻的峰丛峡谷,岸坡地带则多分布峰丛洼地,远离河谷地带则出现峰丛谷地和丘陵谷地。

②威宁-赫章亚区(Ⅱ2)

该区位于贵州西部高原,是高原面保留较完整的唯一地区,岩溶发育较强烈。

岩溶组合形态主要有溶丘洼地,峰丛谷地和峰丛沟谷等个体地貌形态众多,丘峰,溶丘,峰林,溶原及洼地,漏斗,落水洞伏流等星罗棋布。

③安顺-普定亚区(Ⅱ3)

位于乌江与南盘江分水岭地段,岩溶发育强烈,岩溶组合形态以峰丛谷地和峰林谷地为主。

峰丛谷地:分布于六枝,郎岱等地,特点是谷地平坦,有长年流水。

峰林谷地:分布于普定,安顺,镇宁间的丘盆区,特点是峰林稀少,锥体浑圆,谷地宽阔,其间杂有高20~30m的残丘。

个体形态发育,普定波玉河一带及中部分水岭地带,溶洞,漏斗落水洞发育密度达38.5个/100km2,北西部地区仅27个/100km2.

(3)中等发育区(Ⅲ)

该区可溶岩出露特点是白云岩大面积分布,石灰岩类面积比例较小,约占全省岩溶发育区的50%,根据岩溶发育的差异性又可分为以下5亚类:

①仁怀-黔西亚区(Ⅲ1)

区内岩溶形态组合以垄岗谷地,峰丛沟谷,峰丛谷地为主,伴有峰丛洼地岩溶丘陵洼地,落水洞,漏斗等个体形态稀疏分布。

②湄潭-道真亚区(Ⅲ2)

区内岩溶发育强度北部低于南部,非岩溶地貌及溶蚀侵蚀比例增加。

岩溶地貌以峰丛沟谷,垄岗谷地及峰丛谷地为主,峰丛洼地仅在小范围内出现。

局部分水岭地带常形成岩溶丘陵洼地,乌江等河流两岸则多呈峰丛峡谷,落水洞,漏斗等负形态发育强度降低,数量减少。

③贵阳-瓮安亚区(Ⅲ3)

该区地貌类型形态复杂,溶蚀及溶蚀构造地貌突出。

岩溶地貌组合形态:

a 贵阳-修文一线北东广大地区:以峰丛谷地垄岗谷地及岩溶丘陵,岩溶盆地为主。

b 贵阳-贵定以南:以岩溶丘陵及溶蚀谷地为主。

c 贵阳以西的平坝,清镇等地:以峰林谷地,岩溶洼地为主。

④盘县亚区(Ⅲ4)

区内岩溶地貌与侵蚀地貌相互交错穿插,岩溶地貌组合形态以峰丛洼地,岩溶丘陵洼地,峰丛谷地及峰丛沟谷为主,其间有小规模岩溶盆地分布。

⑤松桃-铜仁亚区(Ⅲ5)

常形成峰丛谷地地貌,但谷地底部不平坦。

(4)弱发育区(Ⅳ)

位于黔西南的册亨-望漠一带,地处南盘江以北,局部形成峰丛洼地,峰丛谷地及其他岩溶个体形态。

(5)非岩溶区(V)

包括镇远、凯里、三都一线以东及习水以西地区,区内极少或无岩溶液地貌发育。