小儿贫血诊断与治疗

- 格式:ppt

- 大小:765.00 KB

- 文档页数:48

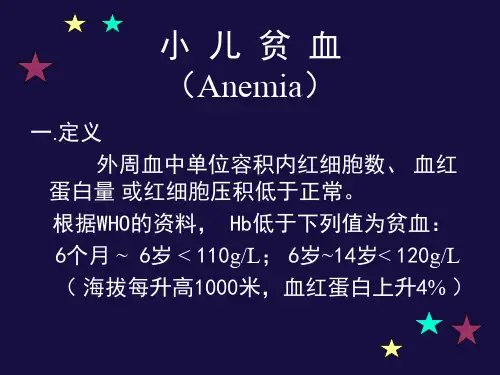

小儿贫血及其护理单位容积血液内血红蛋白量或红细胞数低于正常值称为贫血。

贫血是一种常见的症状。

关于小儿贫血的国内诊断标准是:出生后10天内的新生儿血红蛋白(Hb)<145g/L;10天~3月的婴儿因“生理性贫血”等因素影响,贫血的标准很难确定,建议暂以Hb<100g /L;3月~不足6岁Hb<110og/L;6~14岁Hb<120g/L为贫血。

小儿各种贫血疾病中,以营养性缺铁性贫血最常见。

营养性缺铁性贫血缺铁性贫血(iron deficiency anemia)是由于体内储存铁缺乏引起血红蛋白合成减少的低色素小细胞性贫血。

此种贫血遍及全球,以婴幼儿及青少年发病率最高,为我国重点防治的小儿疾病之一。

一、病因:以下原因可单独或同时存在。

1.先天性储铁不足早产儿、双胎、胎儿失血、孕母患缺铁性贫血可致胎儿储存铁减少。

2.铁摄入不足食物铁供应不足是导致小儿缺铁性贫血的主要原因。

单纯牛乳、人乳、谷类等低铁食品未添加含铁丰富的食物喂养婴儿,和年长儿偏食常致缺铁。

3.生长发育快婴儿期、青春期的儿童生长发育快,早产儿生长发育更快,其铁需量相对增多,易发生缺铁。

4.丢失过多和(或)吸收减少正常婴儿每日排铁量比成人多。

生后2个月的婴儿粪便排出铁比从食物中摄入铁多。

用未经加热的鲜牛奶喂养婴儿、肠息肉、膈疝、钩虫病常因慢性小量肠出血,致铁丢失过多。

慢性腹泻、反复感染可减少铁的吸收,增加铁消耗,影响铁利用。

二、发病机制:铁缺乏对造血及多种组织器官的功能均有影响。

1.对造血的影响经小肠吸收的食物铁或衰老红细胞破坏释放的铁经运铁蛋白转运至幼红细胞及储铁组织。

幼红细胞摄取的铁在线粒体内与原卟琳结合,形成血红素。

后者再与珠蛋白结合形成血红蛋白。

因此,铁是构成血红蛋白必需的原料,严重铁缺乏必然引起小细胞低色素性贫血。

人体血红蛋白铁约占机体总铁量的70%。

余下的30%以铁蛋白及含铁血黄素的形式储存在肝、脾、骨髓等组织称储存铁,当铁供应不足时,储存铁可供造血需要。

小儿贫血的分类诊断及治疗原则小儿贫血是指儿童因各种原因导致血液中红细胞数量及(或)质量减少的一种疾病。

根据贫血的病因的不同,小儿贫血可以分为以下几种类型。

1. 缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA):是最常见的一种小儿贫血类型。

常见原因包括营养不良、生长迅速、慢性失血、铁吸收障碍等。

症状包括苍白、乏力、厌食、发育迟缓等。

诊断依据包括血红蛋白水平低于正常参考范围、血清铁蛋白减少、骨髓铁源枯竭等。

治疗原则是补充铁剂,包括口服铁剂和静脉输铁。

2. 遗传性贫血:包括地中海贫血(thalassemia)和先天性球形红细胞增多症(hereditary spherocytosis)等。

地中海贫血是由于血红蛋白基因突变导致的一类贫血疾病,主要分为α和β型。

症状包括贫血、骨骼畸形、肝脏和脾大等。

治疗原则是输血、雌激素治疗和造血干细胞移植。

先天性球形红细胞增多症是由于红细胞膜蛋白突变或缺陷导致红细胞形态发生改变而引起贫血。

治疗原则是适当红细胞输血、脾切除等。

3. 再生障碍性贫血(aplastic anemia):是一种由于造血干细胞数量不足或功能障碍导致的一种贫血疾病。

常见原因包括先天性、后天性病因、病毒感染、药物毒性等。

症状包括贫血、出血、感染等。

治疗原则是免疫抑制治疗、造血干细胞移植等。

4. 其他原因引起的贫血:包括溶血性贫血(hemolytic anemia)、骨髓增生异常综合征(myelodysplastic syndrome,MDS)等。

溶血性贫血是由于红细胞寿命缩短、破坏增加而引起的一种贫血疾病。

常见原因包括遗传性疾病、自身免疫、感染等。

治疗原则是治疗原发病、支持性治疗等。

骨髓增生异常综合征是一种造血干细胞克隆异常引起的一类疾病,最终可能发展为急性髓细胞白血病。

治疗原则是治疗症状、改善贫血。

1.补充缺损:根据不同类型的贫血,可以采取相应的治疗措施。

例如,在缺铁性贫血中补充铁剂,通过口服或静脉输注的方式补充患儿体内缺乏的铁元素;在溶血性贫血中,通过输血或使用免疫调节药物来控制贫血的进展。

小儿生理性贫血诊断详述*导读:小儿生理性贫血症状的临床表现和初步诊断?如何缓解和预防?出生后1周内血红蛋白逐渐下降,一般要到8周后方才停止,出生后2-3月血红蛋白可降至90-110g/L。

这种正常生理变化引起的短暂贫血状态称为生理性贫血。

在血红蛋白下降过程中,机体又“指示”骨髓逐渐增强造血能力,一般在半岁左右血红蛋白回升至正常水平,达到120~160g/L。

胎儿出生前,母体会给他(她)一份特殊的礼物——造血原料储存在胎儿体内,这些原料能保证胎儿出生后至少3个月的造血需要。

尽管每个婴儿出生后都会出现生理性贫血,但一般来讲,足月产新生儿的血红蛋白很少降至90g/L以下,但早产儿生后3-6周血红蛋白可下降70-90g/L,这是由于早产儿从母亲那儿得到的造血物质较少,再加上早产儿出生后生长速度比足月儿快,血液液体容量增加相对更多、红细胞浓度稀释更大的原因所致。

生理性贫血是婴儿生长发育过程中出现的正常现象,所以无须治疗。

但应注意喂养的食物中必须富含造血需要的物质,如尽量母乳喂养、给予相当年龄阶段的配方奶,对早产儿应及时添加含维生素E和叶酸及含铁质等食物,这样才有益于机体造血功能的恢复。

贫血具体分类1.“缺铁性贫血”,缺铁而影响血红蛋白合成所引起的贫血,见于营养不良、大量成长期小量出血和钩虫病;只要是女性就比较容易患上缺铁性贫血,这是因为女性每个月生理期会固定流失血液。

所以平均大约有20%的女性、50%的孕妇都会有贫血的情形。

如果贫血不十分严重,就不必去吃各种补品,只要调整饮食就可以改变贫血的症状。

比如首先要注意饮食,要均衡摄取肝脏、蛋黄、谷类等富含铁质的食物。

如果饮食中摄取的铁质不足或是缺铁严重,就要马上补充铁剂。

维他命C可以帮助铁质的吸收,也能帮助制造血红素,所以维他命C的摄取量也要充足。

其次多吃各种新鲜的蔬菜。

许多蔬菜含铁质很丰富。

如黑木耳、紫菜、发菜、荠菜、黑芝麻、莲藕粉等。

2.“出血性贫血”;急性大量出血(如胃和十二指肠溃疡病、食管静脉曲张破裂或外伤等)所引起的。

缺铁性贫血缺铁性贫血是小儿的常见病,主要发生在 6 个月至 3 岁的婴幼儿。

具有小细胞低色素性、血清铁和运铁蛋白饱和度降低、铁剂治疗效果良好等特点。

一、病因铁是合成血红蛋白的原料,当体内缺铁或铁的利用发生障碍时,血红蛋白的合成减少,使新生儿红细胞中血红蛋白量不足。

明显缺铁对幼红细胞的分裂增殖也有一定影响,但对血红蛋白合成影响更明显,故新生的红细胞体积变小,胞质中血红蛋白量减少,从而形成小细胞低色素性贫血,小儿时期由于不断生长发育,故每日从饮食中补充的铁量要较成人多。

1.小儿先天储铁不足正常足月新生儿从母体获得的铁足够其生后3~4 个月的造血需要。

但早产、双胎、胎儿失血以及母体患有缺铁性贫血等,均可使小儿储铁不足。

2.铁摄入不足新生儿的饮食主要为人乳或牛乳,而人乳和牛乳中含铁量均较低,单纯用乳类喂养而不及时添加含铁较多的辅食,则易发生贫血。

3.生长发育快婴儿期生长发育迅速。

3~5 个月为初生时体重的 2 倍,1 岁时为初生时体重的 3 倍。

若是早产儿,则体重增加更快。

由于体重的增加,血容量也迅速增加,这时容易发生缺铁,引起贫血。

4.铁的丢失过多正常婴儿每日排泄铁比成人多,由皮肤损失的铁也相对较多。

若出现对蛋白过敏而发生小肠出血,则失铁更多。

此外,一些疾病如慢性腹泻、肠套叠、肠息肉等都可增加铁的消耗而引起贫血。

二、诊断要点1.临床表现皮肤黏膜苍白,以口唇、口腔黏膜、睑结膜及甲床最为明显。

其他表现有精神不振,食欲缺乏,心悸,头晕,耳鸣。

另外,因含铁酶缺乏致消化功能紊乱和神经系统改变,患儿注意力不集中,理解力降低,免疫功能低下,易发生各种感染。

2.血常规示小细胞低色素性贫血,红细胞大小不等,中央浅染,网织红细胞计数正常或稍减少。

3.铁代谢检查血清铁蛋白小于16 μg/L,总铁结合力大于62.7 μmol/L,运铁蛋白饱和度小于0.15 ,红细胞游离原卟啉大于0.9 μmol/L 。

三、鉴别要点1.珠蛋白生成障碍性贫血(又名地中海贫血) 地区性较明显,有家族史,具特殊面容,肝脾大。

怎样判断孩子贫血不贫血一、判断孩子贫血不贫血孩子贫血的判断一般可采用以下方法:1.观察面色:贫血患儿面色苍白无华,甚至呈现黄灰色。

2.观察睡眠状态:贫血患儿常感疲乏,睡眠质量差,容易瞌睡。

3.观察口唇舌头:贫血患儿口唇舌头稍带苍白,有时可呈现苍白至红斑相间的“地图状”。

4.观察爪甲:爪甲色泽变浅,钩状,质地变脆。

5.进行血红蛋白测定:通过血红蛋白测定,判断血红蛋白水平是否低于正常范围,从而确诊贫血。

二、治疗方法1.药物治疗:一般来讲,贫血患儿口服补血药、补铁剂、维生素C等药物,可以提高贫血患儿的血红蛋白含量,缓解贫血症状。

2.饮食治疗:孩子贫血的时候,家长可以从饮食入手,合理的饮食搭配可以提高孩子的营养吸收和吸收率。

平时多吃含丰富的铁、蛋白质、维生素C等食物,如红肉、动物肝脏、新鲜蔬菜、水果等。

3.生活调理:孩子贫血的时候,家长应该培养孩子良好的生活习惯,保证孩子有足够的睡眠时间和均衡的饮食,避免劳累过度、暴饮暴食等不良习惯。

三、注意事项1.避免多种贫血病症复杂叠加,循序渐进治疗。

2.药物治疗需要医生指导和监护,避免过量用药和长期用药,养成规律用药的习惯。

3.饮食调整,遵循“少油、少盐、充足营养”的原则,避免生冷油腻、酸甜刺激等不良食品的摄入。

4.保证充足的睡眠,避免过度劳累,为孩子创造宜人舒适的生活环境。

5.贫血的治疗是一个长期的过程,需要家长与孩子共同配合,恪守治疗方案,耐心等待治疗效果。

小儿纯红细胞再生障碍性贫血临床表现一、疾病概述小儿纯红细胞再生障碍性贫血(Pediatric Pure Red Cell Aplasia, PRA)是一种少见的儿科疾病,其主要特征为红细胞生成障碍,使患者出现明显的贫血症状。

这种疾病的起因多种多样,包括感染、自身免疫、先天性遗传、肿瘤等因素。

目前,该疾病的发病机制尚未完全明确,治疗方法也较为有限,因此对其的早期诊断和治疗变得尤为重要。

二、临床表现1. 贫血:患者出现贫血症状,表现为皮肤苍白,乏力,疲惫等。

小儿再生障碍性贫血的特征小儿再生障碍性贫血是一种严重的血液疾病,是由于骨髓造血功能不足导致。

这种疾病的特征是贫血(红细胞数量不足,低血红蛋白),白细胞减少、血小板减少、易出血等症状。

这种疾病因为是自身免疫疾病,因此容易发生感染、出血等合并症。

小儿再生障碍性贫血的治疗方法治疗小儿再生障碍性贫血的方法多种多样,包括以下几种:1. 免疫抑制治疗:该治疗方法是采用免疫抑制药物来抑制自身免疫反应,提高骨髓造血功能。

这种方法一般是采用大剂量的甲泼尼龙和环磷酰胺,从而达到抑制免疫反应的目的。

2. 骨髓移植:这种治疗方法是为那些免疫抑制治疗无效的患儿采用的。

患儿需要进行骨髓移植,并需要选择合适的供体进行移植。

骨髓移植的治疗效果比其他治疗方法要好得多。

3. 支持性治疗:这种治疗方法的重点在于提高患儿的免疫力、控制感染和出血等并发症。

支持性治疗可以通过补液、输血、抗感染用药、营养支持等方式进行实施。

小儿再生障碍性贫血的注意事项1. 预防和控制感染:由于患儿的免疫功能低下,容易发生感染。

因此,需要注意预防和控制感染。

家长要帮助患儿加强个人卫生,保持室内清洁,防止交叉感染。

2. 坚持治疗:小儿再生障碍性贫血需要进行持续的治疗,家长不能轻言放弃。

同时,在治疗过程中,注意调整治疗方法和药物的剂量,避免不必要的副作用。

3. 多休息,保持心情舒畅:小儿再生障碍性贫血的患儿需要休息充分,保持良好的心态。

家长应该尽量避免吓唬、警告患儿,而是要鼓励和保护他们,让他们感受到家人的温暖。

4. 注意饮食调理:小儿再生障碍性贫血患儿需要保证摄入足够的营养,增加饮食多样性,包括蔬菜、水果、全谷类食品、蛋白质等食物。

同时需要避免食用过多的糖、油脂和食盐等食物。

总结小儿再生障碍性贫血是一种严重的血液疾病,家长需要密切关注患儿的病情,并在医生的指导下进行治疗。

同时,为了避免感染、控制病情,家长需要注意饮食、休息和调节情绪等细节,以帮助患儿尽快康复。

儿童营养性贫血的诊断与治疗作者:郑杰吴润晖来源:《中国社区医师》2010年第07期贫血是儿科医师日常工作中常见的血液疾病之一,它是指外周血中单位容积内的红细胞数、血红蛋白量或血细胞比容低于正常。

婴儿和儿童的红细胞数和血红蛋白量随年龄不同而有差异,根据世界卫生组织的资料,血红蛋白的低限值在0.5~6岁者为110 g/L,6~14岁为120g/L。

海拔每升高1 000 m,血红蛋白上升4%,低于此值者为贫血。

根据病因的不同,贫血可分为多种类型,本文主要就营养性贫血做简单介绍。

营养性贫血是指因缺乏造血所必须的营养物质,如铁、叶酸、维生素D等,使血红蛋白的形成或红细胞的生成不足,以致造血功能低下的一种疾病。

多发于0.5~2岁的婴幼儿。

根据红细胞的大小,可分为缺铁性贫血(营养性小细胞性贫血)及巨幼细胞性贫血(营养性大细胞性贫血)2种。

缺铁性盆血缺铁性贫血(IDA),又称营养性小细胞性贫血,是由于体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少所致。

临床上以小细胞低色素性贫血、血清铁蛋白减少和铁剂治疗有效为特点。

缺铁性贫血是小儿最常见的一种贫血,以婴幼儿发病率最高,严重危害小儿健康,是我国重点防治的小儿常见病之一。

缺铁原因(以下原因可单独或同时存在)体内贮铁不足胎儿期从母体所获得的铁以妊娠最后3个月为最多。

正常足月新生儿体内贮铁量为250~300 mg(平均60~70 mg/kg)。

贮存铁及出生后红细胞破坏所释放的铁足够出生后3~4个月婴儿造血之需。

如贮铁不足,则婴儿期易较早发生缺铁性贫血。

母亲患严重缺铁性贫血、早产或双胎致婴儿出生体重过低,以及从胎儿循环中失血(如胎儿输血至母体或输血至另一同胞孪生胎儿),都是造成新生儿贮铁减少的原因。

出生后结扎脐带的时间延迟一些,并用手将脐带内血挤净,可使新生儿多得75 ml血或35 mg铁。

铁的入量不足小儿由于生长发育的需要,每日需摄入的铁量相对较成人为多。

成熟儿自生后4个月~3岁每天约需铁l mg/kg;早产儿需铁较多,约为2 mg/kg;各年龄小儿每天摄入总量≤15 mg为宜。

儿童贫血的表现和处理(儿保科)营养性缺铁性贫血1.病因2.临床表现3.实验室检查4.治疗5.随访6.预后一、病因1.储铁不足早产、双胎或多胎、孕母严重缺铁等可使胎儿从母体获得的铁减少,胎儿失血(胎儿-胎儿输血或胎儿-母体输血等)可使胎儿铁丢失,以上因素导致胎儿储铁减少,因而较易发生缺铁性贫血。

2.铁摄入量不足这是营养性缺铁性贫血的主要原因。

人乳、牛乳、谷物中含铁量均低,如不及时添加含铁较多的辅食,容易发生缺铁性贫血。

3. 生长发育因素婴儿期生长发育较快,随着体重增加,血容量也增加较快,1岁时血循环中的血红蛋白增加2倍,而未成熟儿的体重及血红蛋白增加倍数更高,如不及时添加含铁丰富的食物,则易导致缺铁。

4. 铁的吸收障碍食物搭配不合理可影响铁的吸收。

慢性腹泻不仅铁的吸收不良,而且从粪便中排除的铁也增加。

5. 铁的丢失过多正常婴儿每天排泄铁量相对比成人多。

长期慢性失血可致贫血,如肠息肉、梅克尔憩室、膈疝、钩虫病等可致慢性失血,用不经加热处理的鲜牛奶喂养的婴儿可因对牛奶过敏而致肠出血,这些导致慢性出血的疾病均可是缺铁的病因。

二、临床表现任何年龄均可发病,以6个月至2岁最多见。

发病缓慢,其临床表现随病情轻重而有不同。

1.一般表现皮肤粘膜逐渐苍白,以唇、口腔粘膜及甲床较明显。

易疲乏,不爱活动。

年长儿可诉头晕、眼前发黑、耳鸣等。

2.髓外造血表现由于骨髓外造血反应,肝、脾可轻度肿大;年龄愈小、病程愈久、贫血愈重,肝脾肿大愈明显。

3.非造血系统症状(1)消化系统症状:食欲减退,少数有异食癖(如:嗜食泥土、墙皮、煤渣等);可有呕吐、腹泻。

可出现口腔炎、舌炎或舌乳头萎缩;重者可出现萎缩性胃炎或吸收不良综合症。

(2)神经系统症状:表现为烦躁不安或萎靡不振,精神不集中、记忆力减退,智力多数低于同龄儿。

由此影响到儿童之间的交往以及模仿和学习成人的语言和思维活动的能力,以致影响心理的正常发育。

(3)心血管系统症状:中重度贫血时心率增快,心脏扩大,重者可发生心力衰竭。

如何预防和治疗儿童贫血儿童处于生长发育快速阶段,如出现营养不良,易造成贫血,不利于儿童的正常生长发育,严重时抵抗力低下,感染性疾病增加,如上感、腹泻等,影响儿童正常身体发育,造成营养不良。

儿童存在轻度贫血,一般无任何症状,需明确贫血的病因及程度,积极进行治疗。

下面让大家详细了解相关知识。

1.儿童贫血的诊断标准贫血主要指机体血液中红细胞数量与血红蛋白细胞含量减少,婴儿和儿童的红细胞数和血红蛋白量随年龄不同而差异。

根据世界卫生组织的标准,6-59个月(6个月至5岁)的小儿血红蛋白的低限值为110克/升,5-11岁为115克/升,12-14岁为120克/升,海拔每升高1000米,血红蛋白上4%,低于此值诊断贫血。

6个月以下小儿,由于生理性贫血等因素,血红蛋白值变化较大,目前没有统一标准。

我国小儿血液会议(1989年)建议:血红蛋白在新生儿期<145克/升,1-4个月低于90克/升,4-6个月低于100克/升为贫血。

1.贫血的分类1.按程度分类:根据血红蛋白含量或红细胞数可分为4度。

轻度:血红蛋白从正常下限至90克。

中度:血红蛋白从正常下限至60克。

重度:血红蛋白从正常下限至30克。

极重度:血红蛋白小于30克。

新生儿贫血的分度:4度。

轻度:血红蛋白144-120克。

中度:血红蛋白120-90克。

重度:血红蛋白90-60克。

极重度:血红蛋白小于60克。

1.按病因分类分为红细胞或血红蛋白生成不足、溶血性或失血性3类(1)红细胞和血红蛋白生成不足造血物质缺乏:铁缺乏(缺铁性贫血),维生素B12和叶酸缺乏(巨幼红细胞性贫血)、维生素A缺乏、维生素B6缺乏、铜缺乏、维生素C缺乏、蛋白质缺乏等。

骨髓造血功能障碍:如再生障碍性贫血、单纯红细胞性再生障碍性贫血感染性及炎症性贫血:如流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、链球菌等感染。

其他: 慢性肾病、铅中毒、癌症性贫血。

(2)溶血性贫血红细胞内在异常:红细胞膜结构缺陷:遗传球形红细胞增多症阵发性血红蛋白尿等;红细胞酶缺乏:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷症(俗称胡豆黄或蚕豆病)、丙酮酸激酶缺乏;血红蛋白合成或机构异常:地中海贫血、血红蛋白病等。