第2章 劳动需求

- 格式:ppt

- 大小:287.00 KB

- 文档页数:41

第三章劳动需求劳动是生产过程中最为重要的投入品,劳动的需求是商品需求的派生需求(derived demand,或译为引致需求),因此劳动需求往往决定了一个经济中的就业水平,并反映出一个国家或地区的经济活动水平。

劳动需求的主体有三个,分别是企业、政府和从事自我雇用的劳动者自身。

在这三者中,最为重要的劳动需求主体是企业,也最直接地反映出经济活动水平;政府的劳动需求则往往与政府的财政支出相关,是一个政策性很强的变量;而自我雇用者的劳动需求就是自身的劳动,其变化往往表现为个人劳动时间的变化,而不是政府部门的就业人数统计的变化。

因此,我们在研究劳动需求时,将主要研究企业的劳动需求。

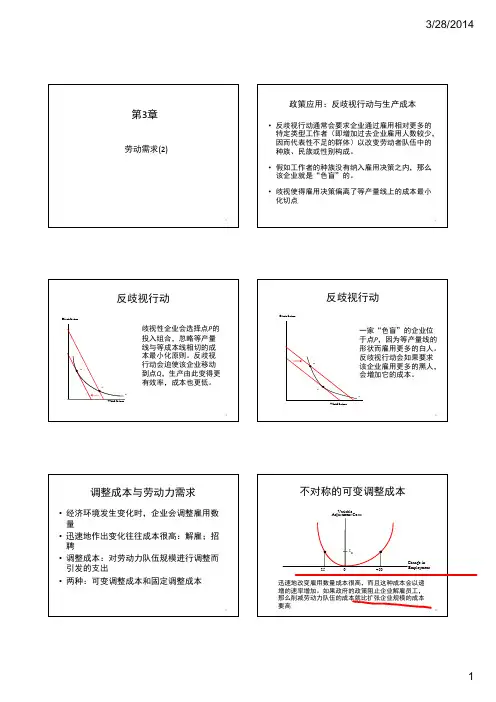

需要我们注意的是,企业的劳动需求是与一定的企业目标相联系的。

也就是说,在不同的企业目标之下,企业劳动需求的形成机制也是不同的。

在市场经济体制下,我们通常用利润最大化来描述企业的目标,因此,在这一章的前两节,我们讨论在利润最大化目标之下,企业的短期和长期劳动需求分别是怎样决定的。

这一章的第三节是关于中国劳动需求的研究,这里我们就需要结合中国的计划经济体制和双轨体制来研究企业的目标和相应的劳动需求了。

为了全面地反映中国的劳动需求变化,我们还将在这一节中涉及中国农村劳动需求的演变问题。

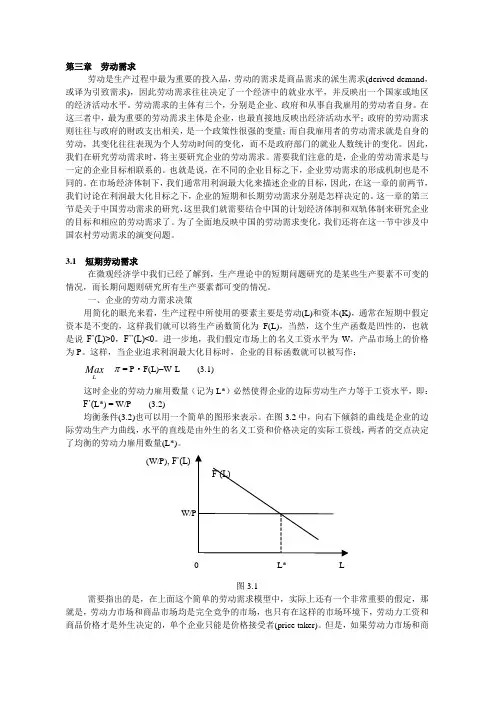

3.1 短期劳动需求在微观经济学中我们已经了解到,生产理论中的短期问题研究的是某些生产要素不可变的情况,而长期问题则研究所有生产要素都可变的情况。

一、企业的劳动力需求决策用简化的眼光来看,生产过程中所使用的要素主要是劳动(L)和资本(K),通常在短期中假定资本是不变的,这样我们就可以将生产函数简化为F(L),当然,这个生产函数是凹性的,也就是说F’(L)>0,F’’(L)<0。

进一步地,我们假定市场上的名义工资水平为W,产品市场上的价格为P。

这样,当企业追求利润最大化目标时,企业的目标函数就可以被写作:Max = P·F(L)–W·L (3.1)L这时企业的劳动力雇用数量(记为L*)必然使得企业的边际劳动生产力等于工资水平,即:F’(L*) = W/P(3.2)均衡条件(3.2)也可以用一个简单的图形来表示。

《劳动经济学》课后思考题参考答案第一章绪论二、思考题1.如何理解劳动经济学的价值?(1)劳动经济学研究的是社会经济问题。

例如,民工荒、政府要求增加最低工资、劳动生产率下降、农民工工资急剧上升、工资增长不均等、工作培训、国有企业高管人员的高工资受到质疑、收入分配不平、农村移民增加、劳动力市场全球化扩大等等。

(2)数量上的重要性。

在西方经济中,大部分国民收入并不是来源于资本收入(利润、租金和利息),而是来源于工资。

绝大多数居民户的主要收入来源是提供劳务。

从数量上看,劳动才是我们最重要的经济资源。

(3)独有的特性。

劳动力市场的交易完全不同于产品市场的交易。

劳动力市场是一个极有意义和复杂的场所。

劳动力市场的复杂性意味着供给和需求概念在应用于劳动力市场时必须做出重大的修改和调整。

在供给方面,劳动者“出售”给雇主的劳务与该劳动者不可分离。

除了货币报酬,工人还关注工作的健康和安全性、工作难度、就业稳定性、培训和晋升机会等,这类非货币因素也许与直接收入同样重要。

这样,工人的供给决策要比产品市场的供给概念复杂得多。

(4)收益的广泛性。

无论是个人还是社会,都可以从劳动经济学中得到许多启示和教益。

从劳动经济学得到的信息和分析工具有助于人们做出与劳动力市场有关的决策。

从个人角度看。

大量内容将直接与我们有关,如工作搜寻、失业、歧视、工资、劳动力流动等。

对于企业管理者来说,从对劳动经济学的理解中所得到的知识背景和分析方法,对做出有关雇用、解雇、培训和工人报酬等方面的管理决策也应该是十分有用的。

从社会角度看,了解劳动经济学将使人们成为更有知识、更理智的公民。

2.劳动经济学的研究方法有哪些?首先要明确劳动经济学的基本假设。

劳动经济学的假设主要表现在以下四个方面:(1)资源的相对稀缺性。

如同商品和资本是稀缺的一样,劳动力资源也是有限的。

时间、个人收入和社会资源的稀缺性构成了经济学分析的基本前提。

(2)效用最大化。

由于劳动资源的稀缺性,人类社会进行生产经营活动时,必须研究劳动资源的合理配置和利用。